农业机械化与农业稳产增效、农民增收的实证分析*

2015-12-02郭威威

郭威威

(陇东学院 经济管理学院,甘肃 庆阳 745000)

农业是“四化同步”的短腿,农村是全面建设小康社会的短板。中央一号文件自2004年以来已经连续十一次关注“三农”问题,坚持农业基础地位不动摇、促进农业发展农民增收、加快推进农业现代化、提高农业综合生产能力、深化农村改革等成为中央聚焦“三农”的核心主题。而2013年、2014年连续两年的中央一号文件开始关注农业经营规模化,鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转,扶持发展新型农业经营主体,鼓励发展农民专业合作社,引导资金向专业合作社投资。这些新三农政策的提出,为实现上述目标提供了政策支持,指明了农业农村发展的方向。

一、农业机械化的重要意义

作为农业现代化的重要标志,农业机械化是指运用先进适用的农业机械装备农业,改善农业生产经营条件,不断提高农业的生产技术水平和经济效益、生态效益的过程。发展农业机械化是现代农业建设中带有方向性的战略任务,是推进农业现代化、保证粮食稳产增产、增加农民收入的重要支撑。

(一)农机化是农业现代化不可逾越的必经之路

发达国家的经验表明,农业机械化是实现农业现代化的前提。转变农业发展方式,实现农业现代化,最根本的是要实现农业技术集成化、劳动过程机械化和生产经营信息化。农业现代化在技术上就是采用现代的机械技术和生物技术装备农业,建立起现代化的农业科技体系,其作用在于通过农业机械在农业生产中的广泛应用,根本改变农业靠天吃饭、靠人畜耕作、靠单纯劳动时间投入的落后生产方式,大幅度提高农业劳动生产率、资源利用率、土地产出率,实现三个“解放”。即把农民从土地中解放出来,彻底改变了多数人靠土地搞饭吃的局面;把农业从传统的生产方式中解放出来,彻底改变了靠人力畜力为主的落后低效的生产方式;把农民从高强度的劳作中解放出来,彻底改变了面朝黄土背朝天,日出而作、日落而息的生活方式。

(二)农机化在促进粮食稳定增产中发挥了支撑和载体作用

农业机械无疑极大地提高了劳动生产率,突破了人畜力所不能承担的生产规模、生产效率限制,实现了人工所不能达到的现代农艺技术要求。农业机械可以在人力难以达到的垦荒地和改造中低产田、抗拒自然灾害能力、精细化播种及田间管理、减少粮食收后损失、现代农业技术推广等方面发挥优势,保障农业可持续增长。我国粮食产量实现半个世纪以来的首次“九连增”,总产连创新高,农机化发挥了不可替代的重要作用。可以说,发展现代农业靠科技,科技应用离不开农机。大力发展农业机械化,用现代科学技术改造传统农业,用现代物质条件装备农业,已成为大规模应用先进农业科技、实现现代精准化作业的主要途径。

(三)农机化在促进农民持续增收中发挥了替代和推动作用

农业机械不仅是先进的生产工具,还是农民致富的手段。发展农业机械化,与农村劳动力转移、增加农民收入息息相关。通过发展农业机械化,一是可以大大降低农业生产成本,直接创造财富。我国农产品在国际竞争中处于劣势的一个重要原因就是成本太高。实行机械化作业,既能够增加农作物产量,提高农产品品质,还能够节约种子、水源、肥料、人工等生产要素投入,降低生产成本,实现农业的节本增效。二是可以促进农村劳动力稳定转移,拓宽农民增收渠道。分析历年统计数据,可以看到,农村居民家庭人均工资性收入占农民人均纯收入的比例由2000年的31%逐步提高,2012年达到44%;家庭经营人均收入虽然总量在增加,但占农民人均纯收入的比例出现了明显的下滑趋势,由2000年23.3%回落到2012年13.0%。所以,2000—2012年农村居民人均纯收入保持近20%的增长率,有相当部分归功于农业机械化极大地提高了劳动生产率,节约了劳动时间,保障了短时间高效率地完成农业生产,显著地替代了农村劳动力,为农村大量劳动力外出务工提供了有力支撑。

二、模型建立及数据说明

为分析影响农户农业机械化对农业经济增长、农民增收贡献程度的大小,本文统计了七个重要变量,包括户均农业机械化总动力(Y)、农民人均纯收入(X1)、劳均耕地(X2)、亩均收益(X3)、人均农业产值(X4)、户均财政支农资金(X5)和人均粮食产量(X6)。其中,户均农业机械总动力表示为农户农业机械化总动力与乡村户数之比;劳均耕地表示为耕地面积与第一产业就业人员之比;亩均收益表示为农业总产值与常用耕地面积之比;人均农业产值表示为农业总产值与乡村户数之比;户均财政支农资金表示为农林水事务财政支出与乡村户数之比;其余数据依国家统计局网站数据为准。各统计数据见表1。

表1 农业机械投资相关统计数据表

三、实证分析

为分析上述各个指标之间的相关关系,需要用合适的数据模型拟合各个变量之间的线性或非线性关系,常用的方法就是建立多元线性回归,且对部分存在非线性关系的变量,通过对数变换、指数变换或多项式变换,以期找出各个变量之间最具代表性的规律,为今后的预测和控制提供更科学的依据。

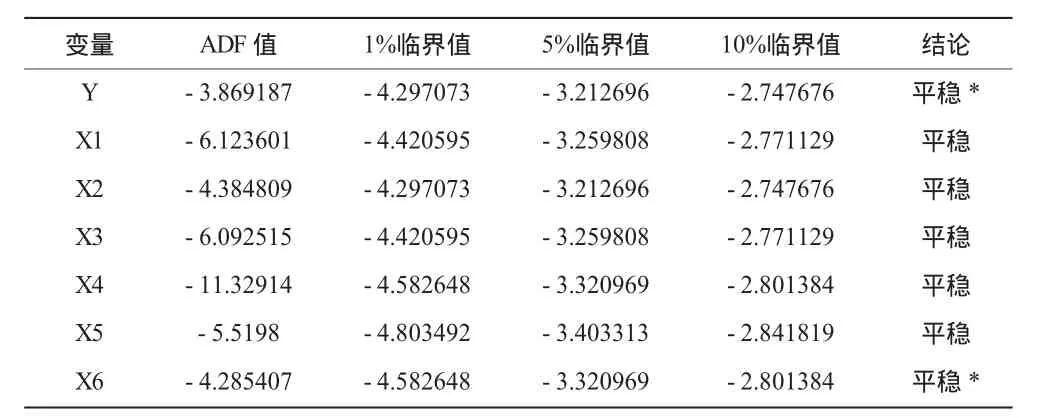

(一)平稳性分析

对时间序列数据,为避免出现“伪回归”,必须对现有的各个统计指标进行平稳性检验。当对各个统计指标原始数据、一阶差分分析时,发现所有变量均为非平稳序列。而在二阶差分时,除户均农业机械总动力和人均粮食产量在5%水平下显著外,其他变量都在1%水平下显著呈平稳序列,从而排除了伪回归的可能,结果见表2。

表2 各变量二阶差分平稳性检验结果

(二)格兰杰因果关系检验

格兰杰因果关系检验假设了两变量X和Y在包含过去信息条件下,若变量X能够更好解释变量Y的将来变化,而且该解释优于单独由Y过去信息对Y进行的预测效果,则认为变量X是引起变量Y的格兰杰原因。该检验原假设是不存在因果关系,即当F统计值和其概率值显著时候,即否认原假设。根据此原理,在滞后两期的情况下,农业机械投资相关统计变量格兰杰因果关系检验结果如表3所示。

表3 农业机械投资相关统计变量格兰杰因果关系检验

从检验结果来看,如果根据显著性水平来排序,户均农业机械投资动力依次是人均农业产值、亩均收益、人均粮食产量、劳均耕地、户均财政支农资金的格兰杰原因,农民人均纯收入与户均农业机械投资动力互为格兰杰因果关系。

(三)模型设计及实证分析

基于以上认识,参考柯布道格拉斯生产函数,以各个变量的自然对数为基础,为进一步揭示户均农业机械投资动力对农民人均纯收入、劳均耕地、亩均收益、人均农业产值、户均财政支农资金、人均粮食产量的贡献程度,分别拟合解释变量户均农业机械投资动力在之后两期的情形下对各被解释变量的函数关系。结果见表4。

表4 农业机械投资对农业增效、农民增收的影响分析

从拟合的T统计值、F统计值、可决系数R2来看,农业机械投资对上述被解释变量均有显著影响。但当注意DW值时,回归分析的结果与格兰杰因果关系检验结果比较接近,发现农业机械投资对人均粮食产量、户均财政支农资金、人均农业产值影响更显著,而对农民人均纯收入、劳均耕地影响较显著,与亩均收益存在明显的自相关性。

为进一步验证上述回归的正确性,对各回归方程的残差依次进行除DW值之外的Q统计量、残差序列相关图、LM统计量检验,结果发现,亩均收益对农业机械投资的回归方程存在明显自相关,结果见表5。

表5 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

根据LM检验的原理,由P值来看,如果在10%的显著水平下,该回归方程的残差不存在序列相关,但若设定在5%的显著水平,则存在序列相关性。由方程残差序列相关图发现,存在一阶自相关,需要对原回归方程修正。结果如下。

四、结论与政策建议

综合上述回归分析结果,可以看出,农业机械投资对农业增效、农民增收有重要作用,单位户均农业机械投资动力对人均纯收入(X1)、劳均耕地(X2)、亩均收益(X3)、人均农业产值(X4)、户均财政支农资金(X5)、人均粮食产量(X6)的贡献依次为2.39元、0.55亩、1.43元、2.30元、5.17元、0.46 kg。因此,应多渠道增加农业机械投资,构建以“政府引导、农户主导、社会参与”的多元化农业机械化投资体系,实现农业可持续发展和农民增收。(1)政府加大财政投入,继续实施农机补贴政策,以减少农户农业机械化投资成本,并积极探索并尝试更多的惠及农业投入的新政策;(2)继续保障粮食最低收购价政策,使农民对粮食收益增加、人均收入增长形成预期,调动农民种粮积极性和农业投入的主动性;(3)积极探索建立新的农业经营主体,制定和完善有利于农地适度流转的机制,提高农村土地集约化经营制度,实现以规模化经营引导农户对农业机械化投资。

[1]何平均.中国农业基础设施供给效率研究[M].北京:经济科学出版社,2012:125-129.

[2]高铁梅.计量经济学分析方法与建模——Eviews应用及实例[M].北京:清华大学出版社,2006:126-143.

[3]吴昭雄,王红玲,胡动刚,等.农户农业机械化投资行为研究——以湖北省为例[J].农业技术经济,2013(6):56-62.

[4]孙福田.农业机械化对农业发展的贡献及农业机械化装备水平的研究[D].东北农业大学博士学位论文,2004:72-74.

[5]鲍洪杰,刘德光,陈岩.农业机械化与农业经济增长关系的实证检验[J].统计与决策,2012(21):139-141.