常见酸压压降评价方法与储层特征相关性研究

2015-12-01王曦中石化华东油气分公司安全环保处江苏南京210019

王曦 (中石化华东油气分公司安全环保处,江苏 南京210019)

碳酸盐岩油藏在世界已发现油藏中占有重要位置,已发现碳酸盐岩油藏储量约占总储量的50%左右,产量占60%左右[1]。随着碳酸盐岩的酸压改造应用越来越广泛,如何对碳酸盐岩酸压效果进行准确合理的评价是目前面临的难题。提出利用G函数、裂缝净压力双对数曲线、酸压后不稳定试井等方法,建立了一套酸压压降评价方法对储层特征定性判别的评价体系。

1 碳酸盐岩储层类别划分

缝洞型碳酸盐岩油藏属于改造型油藏,储集空间往往由孔、洞、缝穿层组合,具有储层连通网络多变、裂缝切割展布规律复杂、流体性质多变等特点。根据测井评价的经验和油田地质对碳酸盐岩储层分类方法,将碳酸盐岩储层分为3类:

Ⅰ类储层即缝洞型储层。表现为深浅侧向电阻率曲线显示较低的电阻率值,且出现正幅度差。缝洞中含有泥质成分,导致自然伽马比纯灰岩段的略高,声波时差和中子孔隙度增大,密度降低。当出现大的溶洞时,双侧向电阻率急剧下降,井径明显增大,声波时差、中子孔隙度明显高值,密度异常降低。

Ⅱ类储层即裂缝型储层。其孔、洞均不发育,以裂缝为主。表现为深浅侧向电阻率呈中-较高值,且深浅侧向电阻率曲线大部分呈正幅度差,局部略有扩径,自然伽马特征与致密灰岩段相近,3条孔隙度测井曲线与致密灰岩差异不大,FMI(地层微电阻扫描成像)图像主要是明显的裂缝显示。

Ⅲ类储层即孔、洞、缝均不发育的储层。电阻率显示高阻,且深浅侧向电阻率曲线基本重叠,井径接近钻头直径,自然伽马显示为低值,3条孔隙度测井曲线接近骨架值。

2 酸压压降评价方法与储层特征响应

2.1 G函数曲线评价

G函数曲线显示酸压压降,可以得出压降的叠加导数与时间的函数关系,在叠加导数曲线上添加一条切线,切线开始偏离数据曲线的地方可以评估压裂裂缝的闭合。在一个诊断压裂注入试验之后,采用G函数导数分析来识别滤失机制[2]。

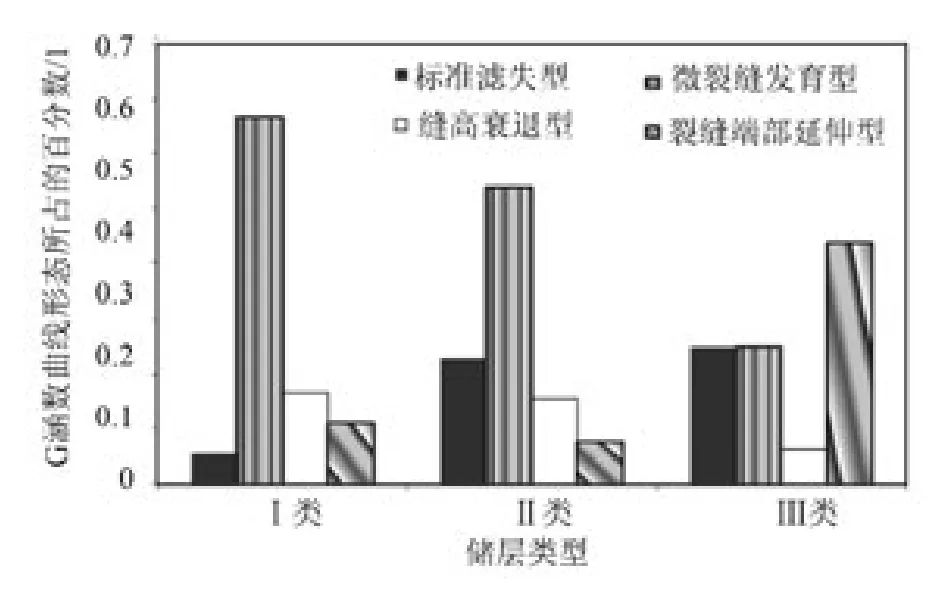

G函数曲线是判断地层滤失特征和储层类型的重要方法,但是碳酸盐岩储层类型复杂,非均质性强,不同储层类型的G函数曲线形态与典型G函数曲线形态有很大的区别。通过对M油田碳酸盐岩不同储层类型50井次的酸压压降G函数模拟分析,得出了不同储层类型的G函数 (图1)。Ⅰ类储层的G函数曲线形态微裂缝发育型滤失特性比例占66.7%,说明储层缝洞发育良好,酸压后改造效果较好。Ⅱ类储层多数出现了微裂缝发育型的滤失特性,但开始大量出现标准滤失型曲线,表明储层储集空间开始变差。Ⅲ类储层开始大量出现裂缝端部延伸型滤失特性曲线,这说明基质孔隙型储层酸压施工过程中地层滤失较少,停泵之后裂缝还会继续向前延伸。

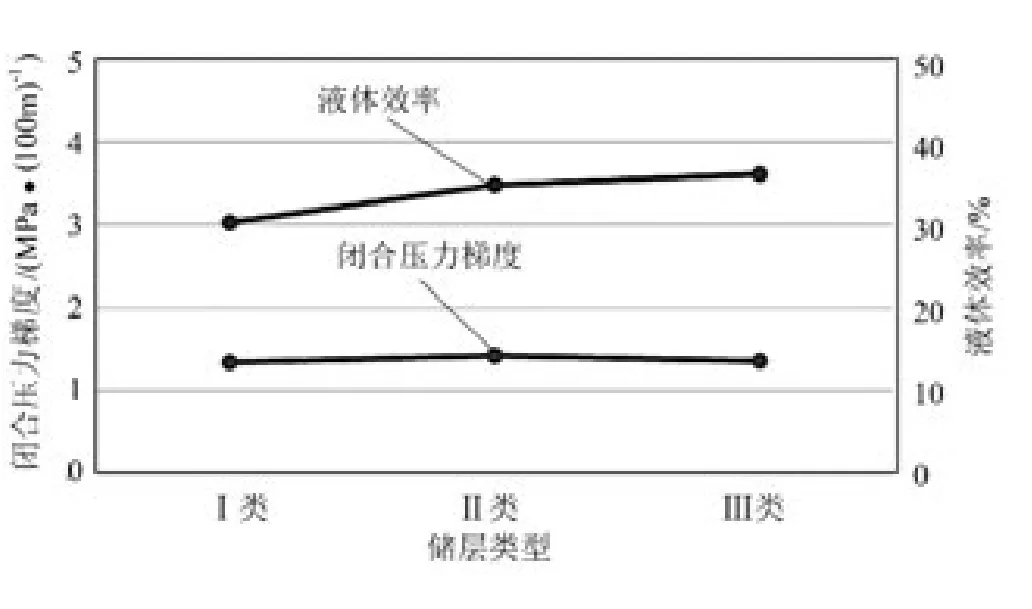

通过G函数曲线对不同储层类型的闭合压力梯度及液体效率分析可知 (图2),Ⅰ类储层大部分由于储层发育的原因,酸压井闭合压力较低,液体效率较低;Ⅱ类储层闭合压力梯度、液体效率较Ⅰ类储层要高;Ⅲ类储层为基质孔隙型储层,地层液体滤失较小,液体效率最高,但是由于闭合压力梯度小,施工时要特别注意控制缝高,以防压穿隔层沟通水层。

图1 不同储层类型G函数曲线形态

图2 不同储层类型对应的地质特征

2.2 净压力曲线评价

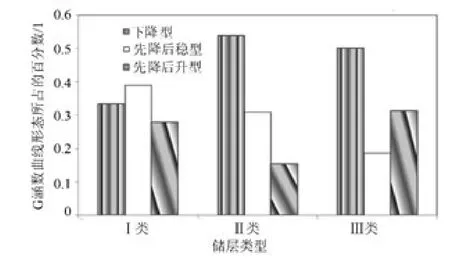

净压力是指酸压裂缝内流体流动压力与地层岩石闭合压力的差值[3]。裂缝净压力与时间的双对数斜率代表了各种裂缝几何形态和延伸模式,可以作为一种诊断工具来解释压裂过程[4]。分析方法假定:测试压力反映实际压裂的特征,折算为近井筒效应,而且施工期间泵注速率和液体特性相对不变。对M油田碳酸盐岩储层47井次的酸压效果综合分析,可以得出净压力双对数曲线的形态与储层缝洞发育有着十分密切的联系。通过对净压力曲线分类,可以定性判断井周围的缝洞发育情况从而预测酸压效果。具体分为3类:①下降型,表明储层有发育大的裂缝、溶洞,酸压后可以获得较高的产量且稳产期长;②先降后稳型,表明储层天然裂缝、小型溶洞或半充填溶洞较发育,酸压后油井可以有效建产,但后期产量下降幅度大,或者相当一部分井后期见水,较大地影响了产量;③先降后升型,表明近井筒周围裂缝或者微裂隙发育,但远端储层发育不好或者有高应力遮挡层。

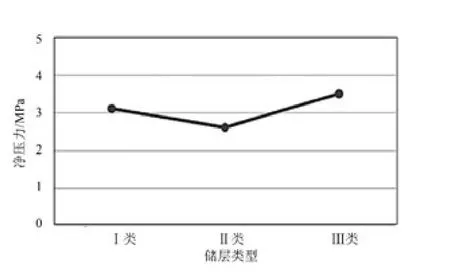

对3类储层净压力曲线 (图3)分析可知,Ⅰ类储层包含3种类型的净压力曲线,下降型没有占据绝大多数,可能是因为Ⅰ类储层发育的缝洞虽然规模较大,但人工裂缝并未沟通,导致了Ⅰ类储层酸压井出现了大量的Ⅱ、Ⅲ类型净压力曲线。Ⅱ类储层的净压力曲线类型以先降后稳和下降曲线特征为主,净压力平均值2.6MPa(图4),限制了裂缝在垂直方向上的延伸,保证了缝长的稳定增长。Ⅲ类储层净压力曲线类型主要表现为下降型和先降后升型,净压力平均3.5MPa(图4),裂缝容易垂向延伸。这与G函数分析结果一致。

2.3 试井曲线评价

大多数静态信息只能代表近井地带极为有限范围的地层,用这类静态信息评价非均质性极强的油藏局限性很大,作为动态信息的试井资料则在较大程度上克服了这一缺点[6,7]。通过统计分析M油田碳酸盐岩46井次的实测压力恢复曲线,将不同储层酸压后实测压力恢复曲线划分为:

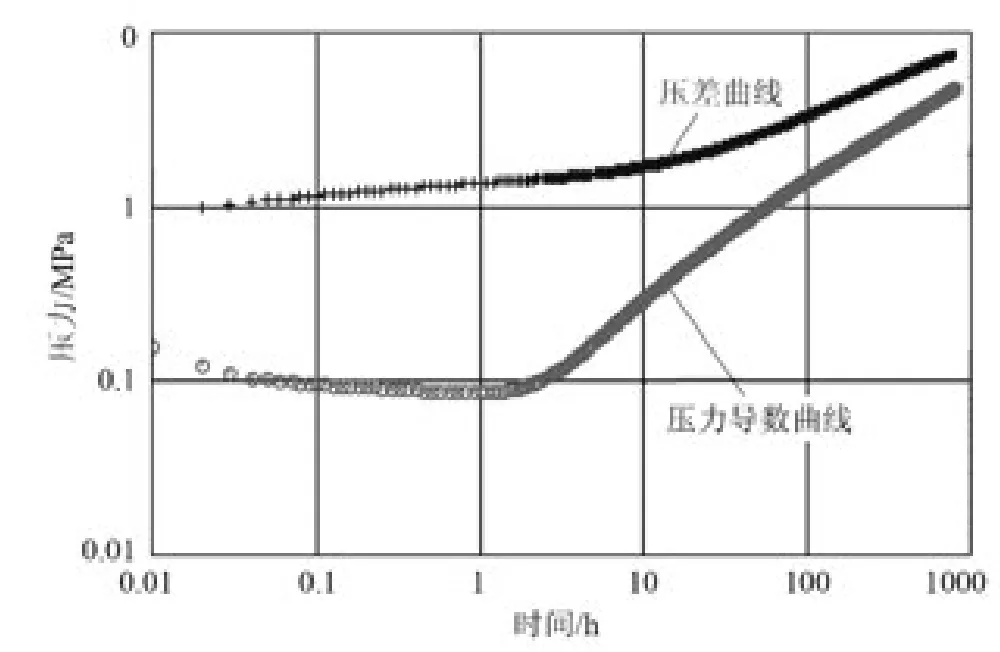

1)Ⅰ类储层试井曲线 关井初期压力恢复速度快,在短时间内基本恢复到最高测压,关井初期恢复速度0.3MPa/h,日恢复速度7.2MPa,压力恢复幅度相对较大 (大于1MPa)。压力导数曲线 (图5)形态前期为大型溶蚀孔洞形成的径向流段,后期导数曲线呈现持续上翘,为物性变差所引起。物性变差的低渗区的渗流能力是影响上翘幅度的主要因素。

图3 不同储层类型对应净压力曲线形态

图4 不同储层类型对应净压力值

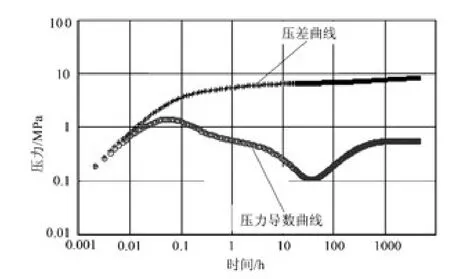

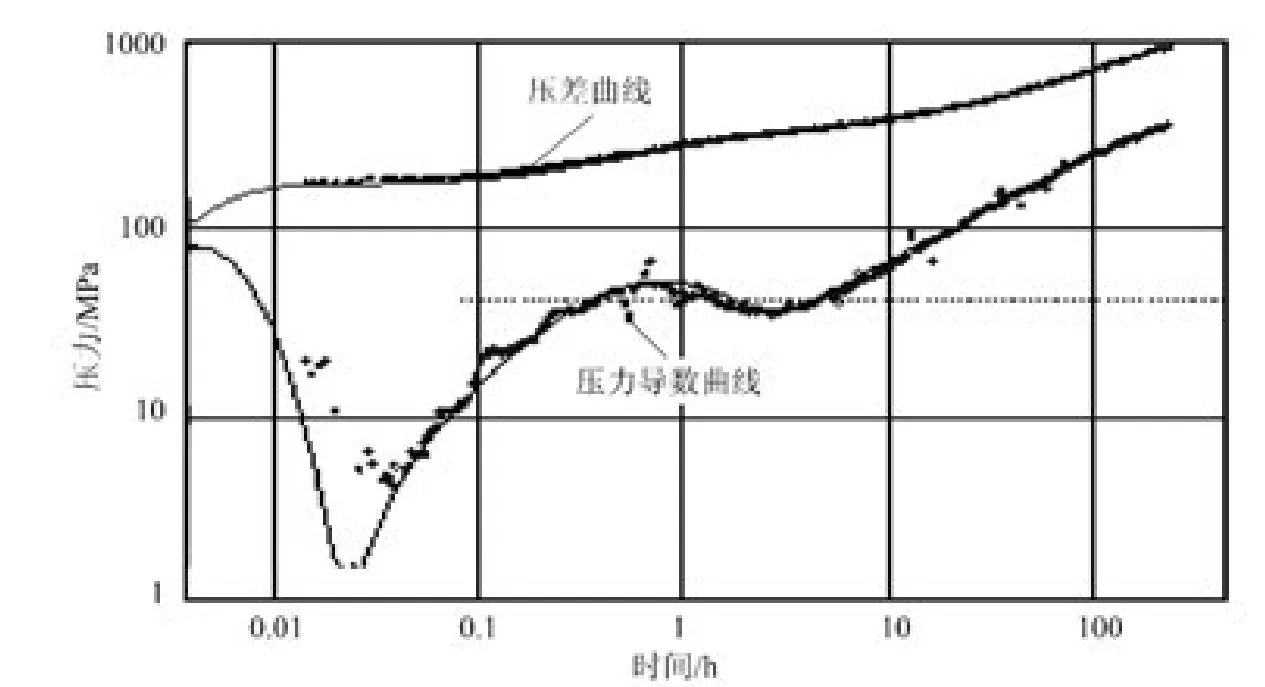

2)Ⅱ类储层试井曲线 关井后压力无明显的快速恢复,在合理的压力恢复测试时间内基本能够恢复平稳,压力恢复幅度相对较大 (大于1MPa)。压力导数曲线 (图6)由裂缝和微细裂缝、溶蚀孔隙组成了双重介质,代表缝洞型储层。与视均质不同是其中大的裂缝作为流体的主要渗流通道,微细裂缝和溶蚀孔隙作为主要的储集体。

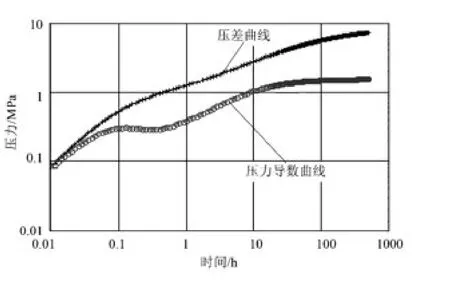

3)Ⅲ类储层试井曲线 关井后压力一直呈爬坡状恢复,压力恢复幅度在0.5~2MPa,由压力恢复终值计算的压力系数较低,部分井的压力系数小于1。由于产能低,井口关井、压力计未下至油气层中部等原因,在实际录取的试井曲线 (图7)中,早期多表现出明显的纯 (变)井筒特征,影响了裂缝线性流的表现。

图5 Ⅰ类储层试井曲线

图6 Ⅱ类储层试井曲线

图7 Ⅲ类储层试井曲线

3 现场应用

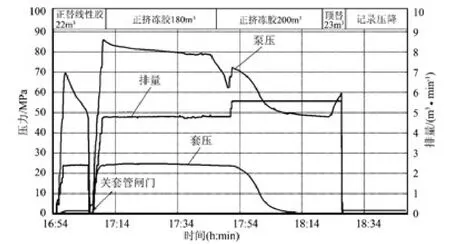

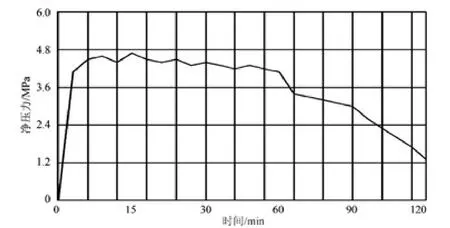

A井酸压施工层段测井解释Ⅰ类储层3层13m、Ⅱ类储层6层20m;录井显示5层油迹23m。设计压裂液180m3、酸液200m3,酸压施工曲线如图8所示,注冻胶期间压力较为平稳;注酸过程中,套压快速大幅下降至0,显示酸压裂缝沟通了有效的储集体。A井酸压后通过G函数曲线计算得闭合压力64MPa,闭合压力梯度1.18MPa/100m,裂缝闭合时间10.1min,由此分析出储层呈微裂缝发育型,多裂缝特征也十分明显,符合Ⅰ、Ⅱ类储层G函数曲线特征。酸压后净压力曲线如图9所示,关井初期压力恢复速度快,压力恢复测试时间内基本能够恢复平稳,压力恢复幅度大于1MPa。试井双对数-导数曲线如图10所示,早期阶段导数曲线和双对数曲线近平行分开,导数曲线点跳动较大。其地质意义为酸蚀缝缝宽经过改造流动状况显著改善,但流动能力仍比大型原生缝洞带差,这符合Ⅰ、Ⅱ类储层双对数-导数曲线特征。

图8 A井酸压施工曲线

4 结论

1)Ⅰ类储层大部分由于储层发育的原因,酸压井闭合压力较低,液体效率较低;Ⅱ类储层闭合压力梯度、液体效率较Ⅰ类储层要高;Ⅲ类储层液体效率最高,但是由于闭合压力梯度小,施工时要特别注意控制缝高,以防压穿隔层沟通水层。

2)净压力曲线和具体的单井酸压目的层储集体有关。如果储集体缝洞发育,净压力曲线类型多为下降型和下降稳定型;储集体欠发育,曲线类型多为先降后升型。考虑关井恢复压力与生产压差的关系,把关井恢复压力为1MPa作为划分储层特征的阈值,依据实测压力恢复曲线的恢复特征及其对应的压力导数曲线特征来划分储层类型。运用3种评价方法对某井区A井应用储层特征定性判别,验证了酸压压降评价方法判别储层特征响应性明显。

图9 A井酸压后净压力曲线

图10 A井试井双对数-导数曲线

[1] 陈志海,戴勇 .深层碳酸盐岩储层酸压技术现状与展望 [J].石油钻探技术,2005,33(1):58~61.

[2] 刘先灵 .水力压裂实时监测及解释技术研究与应用 [D].成都:西南石油大学,2003.

[3] 任勇 .酸压停泵压力分析模型和解释方法研究 [D].成都:西南石油大学,2005.

[4] 严涛 .压裂井试井理论与方法研究 [D].成都:西南石油大学,2004.

[5] 张玉广 .扩展“G函数”模型在火山岩测试压裂参数解释中的应用——以大庆油田徐深气田为例 [J].天然气工业,2013,33(4):61~65.

[6] 陈志海,戴勇,郎兆新 .缝洞性碳酸盐岩油藏储层渗流模式及其开采特征 [J].石油勘探与开发,2005,32(3):101~105.

[7] 郭大立,陈汶滨,赵金洲.压裂后压降分析新方法 [J].石油钻采工艺,1997,19(4):70~74.