浅水三角洲砂体分散体系控制因素研究——以渤海海域石臼坨凸起明化镇组下段为例

2015-12-01王德英杨海风于喜通谷志猛中海石油中国有限公司天津分公司天津300452

王德英,杨海风,于喜通,谷志猛 (中海石油 (中国)有限公司天津分公司,天津300452)

传统研究认为渤海海域新近系眀化镇组 (Nm)以曲流河沉积为主,曲流河河道砂体和泛滥平原泥岩可构成良好的储盖组合。但由于河道砂体多呈不连续的条带状展布,基于目前储层沉积和储层反演技术的预测,难以进行准确有效的刻画,存在较大的勘探风险。随着渤海油田增储上产的发展需求,亟需加强对浅层新近系的勘探,为油田的快速稳定发展提供储量保障。为此,诸多专家学者在系统研究渤海海域新近系古地理的基础上,对其沉积体系展开了大量研究。研究认为,新近系渤海海域为湖盆萎缩阶段,由于盆地发育期构造稳定、沉降缓慢,且具有“盆大水浅、地形平缓”等特征,利于浅水三角洲沉积体的发育[1~4]。渤海海域勘探实践表明,浅水三角洲分流河道砂体、河口坝砂体、席状砂体连续性和连通性远好于曲流河沉积,砂体整体形态上呈现出明显的扇状-坨状,展布面积大,为大规模油气聚集提供了基础。得益于该认识的提出,2010~2012年,渤海油田以浅水三角洲砂体为主要研究目标,在石臼坨凸起这一勘探老区展开了大规模的构造岩性勘探,并获重大突破,成功发现一新的亿吨级油田,有望再次掀起渤海海域浅层勘探的高潮,加速了勘探战略的转移。笔者基于最新勘探成果,从层序结构、古地貌、基准面旋回等多个角度,对浅水三角洲沉积体系内砂分散体系控制因素进行探讨,以期对渤海海域下步浅层油气勘探有所启示。

1 区域概况

石臼坨凸起是渤海湾盆地的一个重要的二级构造单元,位于渤海海域的中部,夹持于渤中凹陷和秦南凹陷2大生烃凹陷之间,面积约1000km2。目前,石臼坨凸起已基本被三维地震所覆盖,且已在十几个构造上钻探各类探井50余口,是渤海海域油气勘探程度较高的区域之一,也是渤海油田重要的储量增长区。已钻井揭示,石臼坨凸起在基底潜山之上古近系东营组、新近系馆陶组和Nm、第四系平原组等连续沉积,其中主要含油气层系为Nm。构造研究表明,石臼坨凸起中段新近系沉积时期构造活动相对稳定,湖泊水域范围较大,但水体较浅,湖底地形坡度相对较小,具备发育浅水三角洲沉积的地质条件[5]。

2 层序结构划分及特征

石臼坨凸起新近系明化镇组下段 (NmL)由灰色、绿灰色、褐紫色泥岩夹中厚层-薄层砂岩组成,为一个完整的三级层序 (SQml)。

低位体系域为浅水三角洲水上平原及浅水三角洲前缘沉积,古生物分子主要为藻类、近岸沼泽类,干燥温暖型分子占优势[6]。湖侵体系域为浅水三角洲前缘及前浅水三角洲沉积,近岸沼泽类及喜湿热分子等古生物分子含量明显增高,反映了水体范围的扩张。高位体系域主要受水深变化的影响,早期和晚期沉积特征有所差异,早期高位体系域为前浅水三角洲及浅水三角洲前缘沉积,晚期高位体系域演变为浅水三角洲前缘及水上平原沉积。高位体系域内古生物分子中近岸沼泽类及喜湿热分子含量降低,喜温分子含量增加,表明水体范围逐渐萎缩。依据岩性组合及湖平面变化特征,SQml三级层序可进一步划分为5个四级层序 (图1)。

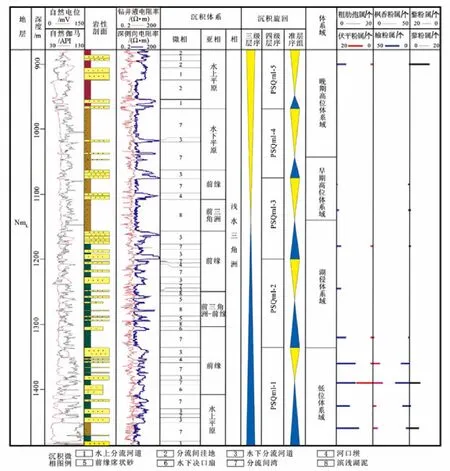

图1 石臼坨凸起NmL层序地层划分及特征

1)PSQml-1四级层序为SQml层序低位体系域,湖平面快速上升,上升半旋回较发育,测井曲线整体表现为圣诞树形及低平齿状的快速退积结构,沉积微相类型主要为水上分流河道、水下分流河道及分流间湾,岩性组合为灰色、灰绿色泥岩与薄层、中-厚层砂岩互层。

2)PSQml-2四级层序为SQml层序湖侵体系域,湖平面持续快速上升,上升半旋回较发育。测井曲线整体表现为低平齿状特征,呈持续加积结构,沉积微相为滨浅湖泥、前缘席状砂、水下分流河道和分流间湾。岩性组合为灰色、紫色厚层泥岩与薄层砂岩互层。

3)PSQml-3四级层序为SQml层序湖侵体系域及早期高位体系域,湖平面持续上升后缓慢下降,上升半旋回发育。测井曲线整体表现为圣诞树形和低平齿状特征的退积结构,沉积微相主要为滨浅湖泥、水下分流河道和分流间湾沉积。岩性组合主要为灰色、灰绿色厚层泥岩与薄层、中-厚层砂岩互层。

4)PSQml-4四级层序为SQml层序早期高位体系域,湖平面缓慢下降,下降半旋回发育。测井曲线整体表现为低平齿状特征,为持续加积-进积结构。沉积微相为水下分流河道微相和分流间湾微相。岩性组合为灰色、灰绿色、紫色厚层泥岩与薄层、中-厚层砂岩互层。

5)PSQml-5四级层序为SQml层序晚期高位体系域,湖平面快速下降,下降半旋回发育。测井曲线整体表现为漏斗形及齿状低平曲线,呈持续进积结构。沉积微相类型主要为水上分流河道微相和分流间洼地微相。岩性组合为红褐色、灰色厚层泥岩与薄层、中-厚层砂岩互层。

3 砂体分散体系控制因素分析

3.1 层序结构控制了砂体垂向非均一性

低位体系域沉积时期,湖平面整体较低,物源补给能力较强,砂质含量高[7]。尤其是早期砂体单层厚度大,主要发育厚层砂体 (砂体厚度8~18m),随着湖平面的不断上升,砂质含量不断降低,砂体单层厚度不断减小 (砂体厚度3~10m),发育退积型分流河道砂体为主。整体上低位体系域砂岩体积分数为28.9%~48.4% (平均为39.5%)。

湖侵体系域沉积时期,湖平面整体较高,物源补给相对较弱,主要以发育退积型和加积型结构为主的水下分流河道和席状砂砂体沉积,砂质含量较低,砂体单层厚度较低位体系域明显减小,主要发育薄层砂体 (砂体厚度2~6m)。湖侵体系域砂岩体积分数为4.8%~30.3% (平均为19.0%)。

高位体系域,由于湖平面的快速下降,物源补给增强,早期高位体系域发育向上变深的退积结构,晚期高位体系域演变为向上变浅的进积型结构。其中,向上变深的退积型结构是由于平原相分流河道自旋回形成的。高位体系域的沉积物粒度总体表现为自下而上越来越粗的特征。主要发育单层厚度较大的分流河道砂体 (砂体厚度4~12m)。早期高位体系域砂岩体积分数为6.6%~40.2% (平均为26.9%),晚期高位体系域砂岩体积分数为7.5%~66.2% (平均为33.6%)。

石臼坨凸起NmL经历了一个完整的由低位体系域向高位体系域演化的过程。低位体系域砂体相较湖侵体系域和高位体系域单层厚度大,且以厚层状砂体为主;湖侵体系域和早期高位体系域砂体不发育,主要以薄层为主;而晚期高位体系域则发育单层厚度较大的分流河道砂体。因此,层序结构控制了砂体垂向上的非均一性,低位体系域砂体最富集、其次为晚期高位体系域,早期高位体系域和湖侵体系域砂体不发育。

3.2 微古地貌控制了砂体横向非均一性

由于NmL沉积时期渤海湾盆地构造活动趋于稳定,同沉积断层不甚发育,受该类断层控制形成的构造坡折带不发育,仅以“若隐若现”的形式存在,对砂体发育及展布的控制作用不明显。但在沉积演化过程中,同一沉积时期平面上,由于不同部位沉积的岩性存在差异,导致压实作用和抗侵蚀强度产生一定的差异性,进而形成一系列的局部微型隆起和局部小型次洼或水道。在浅水湖盆中,正是受微古地貌差异的影响,同一沉积时期不同部位可容空间的规模具有一定的差异性,进而控制了沉积砂体在横向上非均匀展布的特点。

通过古地貌恢复可以看出,在低位体系域QHD33-1S-2井区发育一次级洼地,利于分流河道与河口坝沉积,分流河道顺沟谷向低洼处延伸,在低洼处沉积物快速卸载,形成河口坝。在顺延河道的地震剖面上,可见该河道具有横向连续性较好,振幅反射较强的特征,而在该河道底部振幅明显偏弱,表明河道之下的早期沉积为偏细粒沉积。在湖平面处于较高位置时,某些分布范围较大且平缓的古地貌及次洼区,其前缘砂体由于长期受到湖水改造,极易形成片状席状砂体。

因此,局部微型隆起和局部小型次洼或水道等微古地貌控制了沉积砂体在横向上的展布,次级洼地区更利于分流河道与河口坝沉积,砂体相对富集。

3.3 基准面旋回控制砂体叠置样式

古气候研究表明,研究区NmL沉积时期先后经历了2次干旱-潮湿旋回变化,反映了一个三级层序中基准面上升-下降的完整旋回。

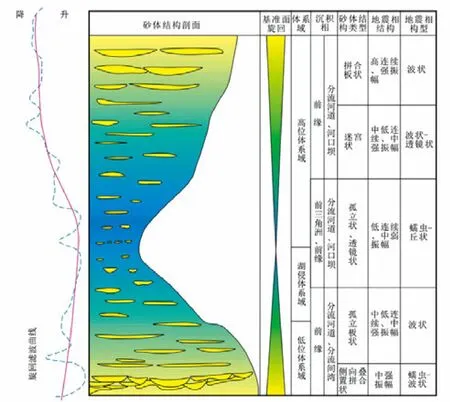

基准面上升早期(低位体系域沉积时期),气候相对比较干燥,湖泊萎缩,物源水系向湖盆中央推进,主要发育以枝状分流河道型沉积体为主要特征的极浅水三角洲沉 积[8~12]。 该 时 期 分流河道砂体占主导,沉积砂体之间平面上多为侧向叠置接触,呈拼合状特征;垂向上砂体具有明显的相互叠置、彼此切割特征,加积作用较强(图2)。

基准面上升中晚期 (湖侵体系域沉积时期和高位体系域沉积早期),气候相对潮湿,湖平面缓慢上升,可容纳空间变大,主要发育朵状 (毯式)浅水三角洲沉积体。砂体主要为片状-朵状河口砂坝、席状砂体,平面上呈片状连续分布;垂向上多为厚层泥岩夹薄层席状砂,表现为孤立-透镜状和迷宫状的特征。

基准面下降期 (高位体系域沉积晚期),气候逐渐干旱,湖平面逐渐下降萎缩,可容纳空间略变小。该时期三角洲沉积主体因内、外前缘所处水体深度有差异,砂体的特征有所区别。内前缘分流河道弯曲度增大,伴随分流河道宽度变大、深度变小,分流河道砂体横向上极容易连片,形成分布广泛的席状砂体,多具拼合板状的特征。而外前缘水下分流河道在向相对深水区逐步推进的过程中遭受湖水改造作用较弱,因此河道砂体的席状化强度较弱,保留了良好的水下分流河道砂体形态。

不同的基准面旋回时期,砂体不管是在横向还是垂向上均表现出不同的接触关系和叠置样式,因此基准面旋回控制了砂体叠置样式,基准面的升降决定了砂体的展布规模和垂向的连通性。

图2 基准面变化与砂体叠置关系示意图

4 结论

1)石臼坨凸起NmL为一个完整的三级层序 (SQml),并且依据岩性组合及湖平面变化特征,可进一步划分为PSQml-1、PSQml-2、PSQml-3、PSQml-4和PSQml-5等5个四级层序。

2)砂体的展布受层序结构、微古地貌和基准面旋回的共同控制。层序结构控制了砂体垂向上的非均一性,低位体系域砂体最富集、其次为晚期高位体系域,早期高位体系域和湖侵体系域砂体不发育。微古地貌控制了砂体横向非均一性,次级洼地区更利于分流河道与河口坝沉积,砂体相对富集。基准面旋回控制了砂体叠置样式,基准面的升降决定了砂体的展布规模和垂向的连通性。

[1] 代黎明,李建平,周心怀,等 .渤海海域新近系浅水三角洲沉积体系分析 [J].岩性油气藏,2007,19(4):75~81.

[2] 朱伟林,李建平,周心怀,等 .渤海新近系浅水三角洲沉积体系与大型油气田勘探 [J].沉积学报,2008,26(4):674~681.

[3] 孙和风,周心怀,彭文绪,等 .黄河口凹陷新近系浅水三角洲岩性油气藏成藏模式 [J].大庆石油学院学报,2010,34(2):11~37.

[4] 余宏忠,李建平,彭文绪,等 .黄河口凹陷明下段浅水三角洲沉积与岩性油气藏勘探 [J].大庆石油地质与开发,2009,28(2):1~6.

[5] 王德英,余宏忠,于海波,等.渤海海域新近系层序地层格架约束下岩性圈闭发育特征分析及精细刻画 [J].中国海上油气,2012,24 (增刊1):23~28.

[6] 刘占红,李思田,辛仁臣,等.地层记录中的古气候信息及其与烃源岩发育的相关性 .[J].地质通报,2007,26(7):830~840.

[7] 楼章华,卢庆梅,蔡希源,等 .湖平面升降对浅水三角洲前缘砂体形态的影响 [J].沉积学报,1998,16(4):27~31.

[8] 吕晓光,李长山,蔡希源,等 .松辽大型浅水湖盆三角洲沉积特征及前缘相储层结构模型 [J].沉积学报,1999,17(4):572~577.

[9] 熊伟,邱桂强,闵伟,等 .断陷湖盆基准面变化模式探讨 [J].石油与天然气地质,2008,29(3):412~417.

[10] 邹才能,赵文智,张兴阳,等 .大型敞流坳陷湖盆浅水三角洲与湖盆中心砂体的形成与分布 [J].地质学报,2008,82(6):417~528.

[11] Cross T A.Stratigraphic controls on reservoir attributes in continental strata [J].Earth Science Frontiers,2000,7 (4):322~350.

[12] Andrew A K,Kenneth G M,Peter J S,et al.Response of late cretaceous migrating deltaic facies systems to sea leve,ltectonics,and sediment supply changes,New Jersey coastal plain,USA [J].Journal of Sedimentary Research,2008,78:112~129.