方钢管混凝土柱加固后抗震性能试验研究

2015-12-01杨炳查昕峰长江大学城市建设学院湖北荆州434023

杨炳,查昕峰(长江大学城市建设学院,湖北 荆州 434023)

彭威(海航实业集团有限公司,海南 海口 570100)

卢梦潇,付晨曦(长江大学城市建设学院,湖北 荆州434023)

钢管混凝土结构凭借着优异的抗震性能逐步被工程设计人员所重视,在抗震设防区的应用越来越广泛[1~3]。对于受力柱而言,因抗震设防调整和抗震设计变更等原因需要对现有柱进行额外的加固补强,使其具备足够的抗震能力。而《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90)、《钢结构加固技术规范》(CECS77:96)及《建筑抗震加固技术规程》(JGJ116-2009)虽然基于不同的结构和材料提出了相应的加固补强方法,但均未涉及钢管混凝土结构。因此,研究方钢管混凝土柱的抗震加固对于提高该类构件的抗震能力具有现实意义。

目前对于钢管混凝土的抗震加固研究不多,钢管混凝土结构的加固多借鉴钢筋混凝土结构[2]。王伟等[4]、侯东序等[5]、杨剑[6]、王家磊[7]、王苏岩等[8]、刘香等[9]对碳纤维布加固钢筋混凝土柱进行了广泛的理论分析和试验研究。刘义等[10]、郭俊平等[11]、王海东等[12]、刘立鹏等[13]将钢材用于钢筋混凝土柱的加固中,并取得了良好的加固效果。卢亦焱等[14]、周明杰[15]进行了钢板与碳纤维布复合加固柱的研究。近年来,随着新材料和新工艺的层出不穷,越来越多的学者致力于将新的方法用于加固中。郭子雄等[16]发明了一种新型外包预应力紧固钢套,杨勇等[17]首次将包装中的打包带用于钢筋混凝土柱抗震加固中。但关于方钢管混凝土柱的抗震加固尚属于空白,采用哪种方法加固能取得较好的加固效果,也未有学者进行相关研究。

因此,笔者拟采用外包钢套法和碳纤维布这2种方法加固方钢管混凝土柱(碳纤维布因其出色的受力性能,已被应用于工程加固领域;外包钢套法则是对传统外包钢法进行改良),通过对比加固柱的极限承载力、极限位移和耗能能力,分析这2种方法的加固效果和加固机理,检验基于外包钢套和碳纤维布加固方钢管混凝土柱的可行性,以便为方钢管混凝土柱抗震加固设计提供参考依据。

1 试验概况

1.1 试件设计

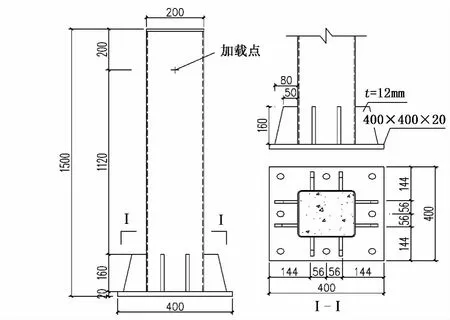

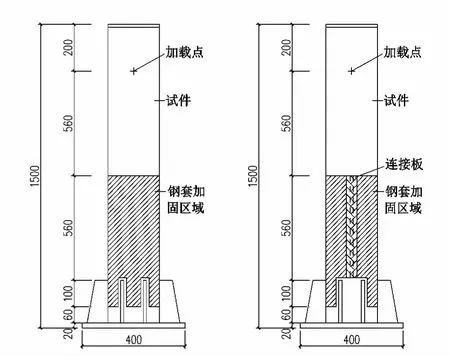

试验按照1∶2的缩尺比例设计并制作了3根方钢管混凝土柱试件模型。3根试件模型的几何尺寸完全相同,柱的有效高度为1120mm,柱截面尺寸为200mm×200mm×4mm。按照“强剪弱弯”原则设计,柱脚采用外露式刚接构造,柱脚底板设置加劲肋板模型构造示意图见图1。设计试验轴压比n为0.4,柱顶施加竖向轴力500kN,柱截面含钢率ρa为8.5%,钢管选用Q235B钢材,屈服强度为362.8MPa,抗拉强度为422.3MPa。

1.2 加固设计

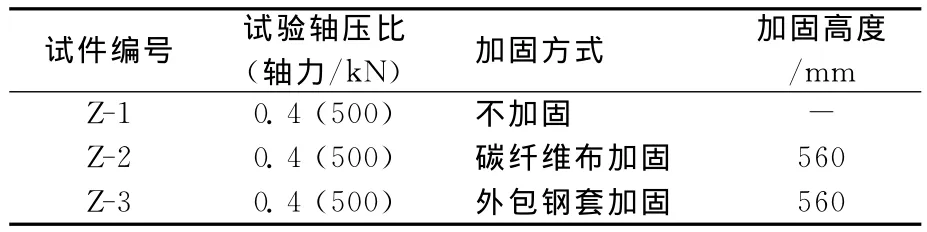

一共有3根试件,模型试件编号为Z-1、Z-2和Z-3。试件Z-1为对比试件,直接进行破坏加载试验,表1列出了试件柱加固参数。

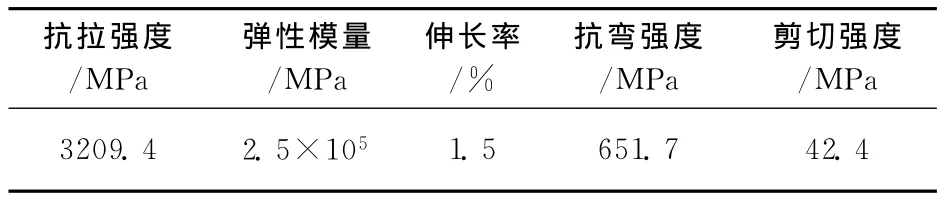

试件Z-2采用CJ200-Ⅱ碳纤维布,其计算厚度为0.111mm,其物理力学性能如表2所示。加固设计参照CECS146:2003《碳纤维布片材加固修复混凝土结构技术规程》,在柱加劲肋板顶端向上560mm的范围内环箍3层碳纤维布,加固示意见图2。

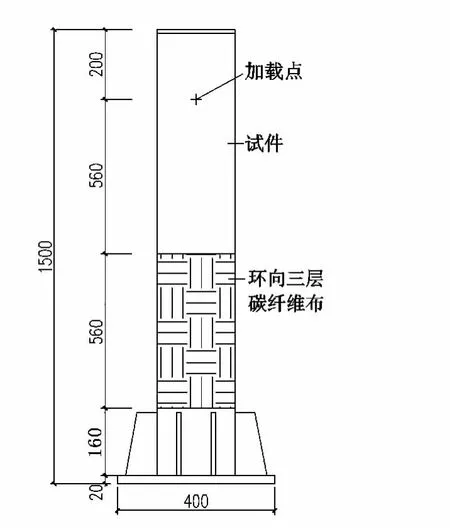

试件Z-3采用外包钢套加固,钢套选用与钢管等材质等厚钢材制作而成,根据被加固柱加劲肋板位置,制作出可以扣合的2个U型钢套,再将2个钢套用连接板焊接形成一个封闭环套,最后将钢套的上下边缘与柱焊接成一个整体,加固示意见图3。

图1 试件构造示意图(单位:mm)

表1 试件柱加固参数

表2 碳纤维布性能指标

图2 碳纤维布加固示意图(单位:mm)

图3 外包钢套加固示意图(单位:mm)

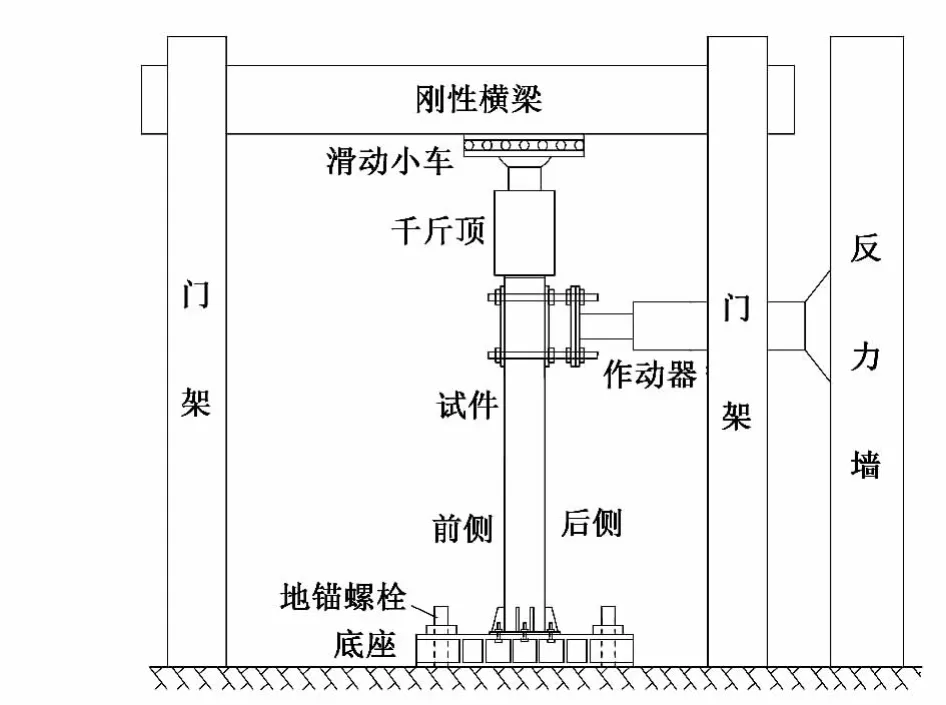

1.3 加载装置及加载制度

在柱顶施加恒定轴压力500kN,轴压比为0.4,通过液压伺服作动器提供水平低周反复荷载来模拟地震作用。试验时,试件通过8∅24高强螺栓固定在底座上,底座通过地锚螺栓与刚性地面相连。加载装置见图4。规定加载端那侧为试件的后侧,其相对一侧即为前侧,加载端的左右两侧分别为试件的左右侧。采用位移控制加载,直到荷载下降至极限荷载的85%,停止加载。

2 试验现象描述及破坏形态

先施加轴压力并保持,检查各仪器均正常后进行水平加载。为便于描述,规定作动器向前推为负,向后拉为正。

2.1 试件Z-1

试件Z-1直接进行破坏加载试验。试件在水平荷载达到屈服荷载以前,没有明显的试验现象。试件屈服之后,柱根部前后侧开始出现区部微凸。随着加载的持续进行,前后侧屈曲持续加大,并渐向环向发展。随着柱顶位移的进一步加大,前后侧鼓曲的范围进一步加大并与左右侧相连,形成了一个完整的呈灯笼形状的外突环,最后因承载力下降至极限承载力85%以后终止试验。

图4 加载装置

2.2 试件Z-2

试件Z-2经过碳纤维布加固后再加载至破坏。试件屈服前碳纤维布无明显现象,且未听到任何异常声响。随着加载持续进行,试件前后侧交替出现轻微鼓曲,结构胶发出零星脆裂声。继续加载,试件前后侧鼓曲进一步极大,脆裂声变得密集且持续,试件前侧与左右侧转角处碳纤维布出现竖向裂缝。随着加载持续进行,裂缝逐渐向两侧延伸,但碳纤维布并未完全拉断。试件承载力下降至极限承载力的85%以下,且位移角过大造成轴力无法保持,终止试验。

2.3 试件Z-3

试件Z-3经外包钢套加固后再加载至破坏。首先在试件前后侧交替出现微小鼓曲,出现鼓曲时对应的位移滞后于试件Z-1。继续加载,试件前后侧鼓曲逐渐变大,且伴随着前后侧钢套漆皮起皱。随着加载位移和荷载加大,试件前后侧鼓曲扩展至试件左右侧,但左右侧鼓曲较为轻微。少许漆皮产生脱落,听到较为明显的混凝土碎裂声;承载能力下降,试件破坏。

各试件的破坏特征见图5。对比可知,加固试件Z-2、Z-3的破坏形态和试件Z-1相同,均表现为同一位置形成塑性铰的压弯破坏,塑性铰没有发生转移,说明这2种加固方式具有其可行性和合理性。

图5 各试件破坏形态

3 主要试验结果及其分析

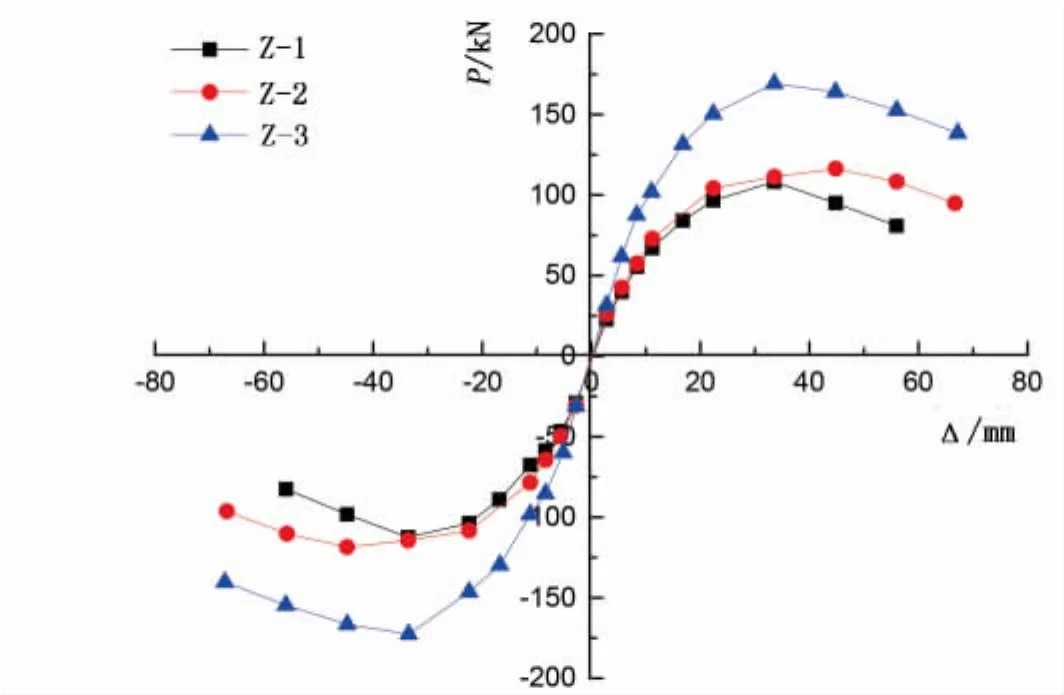

3.1 滞回曲线

图6为试件柱顶荷载-位移滞回曲线。从图6可知:①各试件具有一些相同的滞回特征。加载初期,试件处于弹性工作阶段,钢管和混凝土能很好协同变形,荷载和位移基本呈线性关系,刚度退化不明显;继续加载,滞回环逐渐倒向位移轴,卸载后存在残余变形,荷载和位移不再呈线性关系,刚度有所下降,试件进入弹塑性阶段,但滞回环包围的面积逐渐变大;试件达到极限荷载后,同级位移下后次循环荷载值要低于前次循环,说明各试件都存在承载力和刚度退化现象。伴随着试件塑性铰鼓曲加重,各试件滞回环包围面积减小,耗能能力下降。②与未加固试件Z-1相比,试件Z-2、Z-3滞回曲线均更为饱满,表明这2种方法加固后试件具有更好的变形能力和耗能能力,碳纤维布加固对提高试件水平承载力不明显,外包钢套加固可以显著提高试件水平承载力。

图6 试件滞回曲线

3.2 骨架曲线

试件的骨架曲线见图7。由图7可知:①试件Z-2和试件Z-1初始刚度相差不大,而试件Z-3比试件Z-1初始刚度有显著提升,说明碳纤维布加固不能增加试件的初始刚度,而外包钢套加固可以显著提高试件的初始刚度。②加固试件Z-2、Z-3达到极限荷载后,其骨架曲线下降段相对试件Z-1更加平缓,说明承载力和刚度退化较试件Z-1要慢,这有利于试件更好地持续承受荷载,对于经受地震作用时抗倒塌是十分有利的,加固试件的延性和耗能能力得到了明显改善。

图7 各试件骨架曲线

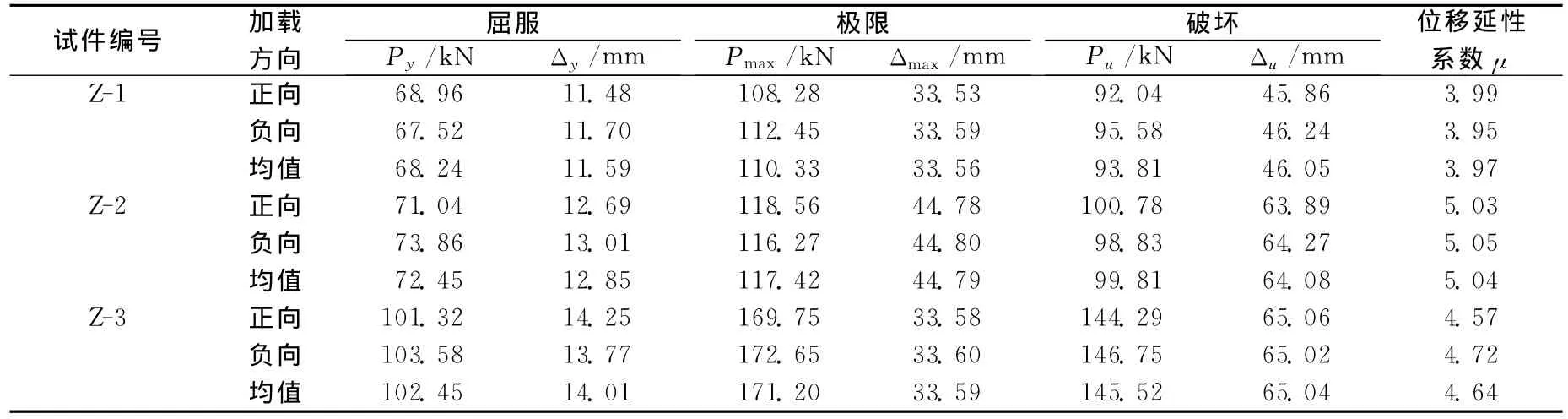

3.3 延性和耗能

1)延性 位移的延性系数μ采用式(1)计算:

式中,Δu为破坏位移,即荷载下降至0.85Pmax时所对应的位移,mm;Δy为屈服时所对应的位移,mm[18]。

表3 试件承载力、位移和位移延性系数

从表3可知:①试件Z-2、Z-3的位移延性系数分别为5.04、4.64,而对比试件Z-1位移延性系数为3.97,说明这2种加固方法均能不同程度改善试件的延性,且碳纤维布改善延性的效果要优于外包钢套加固法。②试件Z-2、Z-3极限荷载较试件Z-1均有不同程度提高,最大提高率分别为25.81%、9.49%,说明碳纤维布和外包钢套加固均能提高试件极限荷载。就提高程度而言,外包钢套加固效果较为显著。③试件Z-2、Z-3的极限位移为44.79mm和33.59mm,而对比试件Z-1的极限位移为33.56mm,表明碳纤维布加固提高了极限位移,而外包钢套加固不能提高试件的极限位移。

2)耗能 结构构件的耗能能力可以看作延性的能量表达方式。滞回环的饱满程度体现了构件耗散地震能量输入的能力,滞回环的面积表示结构构件的耗能能力。采用等效黏滞阻尼系数he来衡量试件的耗能能力[18]。

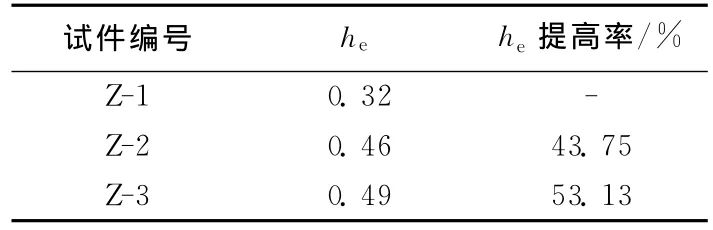

各试件的等效粘滞阻尼系数he在0.32~0.49范围内,而钢筋混凝土试件和型钢混凝土试件的等效粘滞阻尼系数分别在0.1和0.3左右,说明各试件的耗能能力强,耗能指标满足结构抗震设计的要求。试件Z-2、Z-3的等效粘滞阻尼系数he较试件Z-1提高了43.75%、53.13%,表明2种加固方法均能显著增强试件的耗能能力,有利于方钢管混凝土柱的抗震,且外包钢套法增强耗能能力的效果要优于碳纤维布加固法。

表4 等效粘滞阻尼系数

3.4 承载力退化和刚度退化

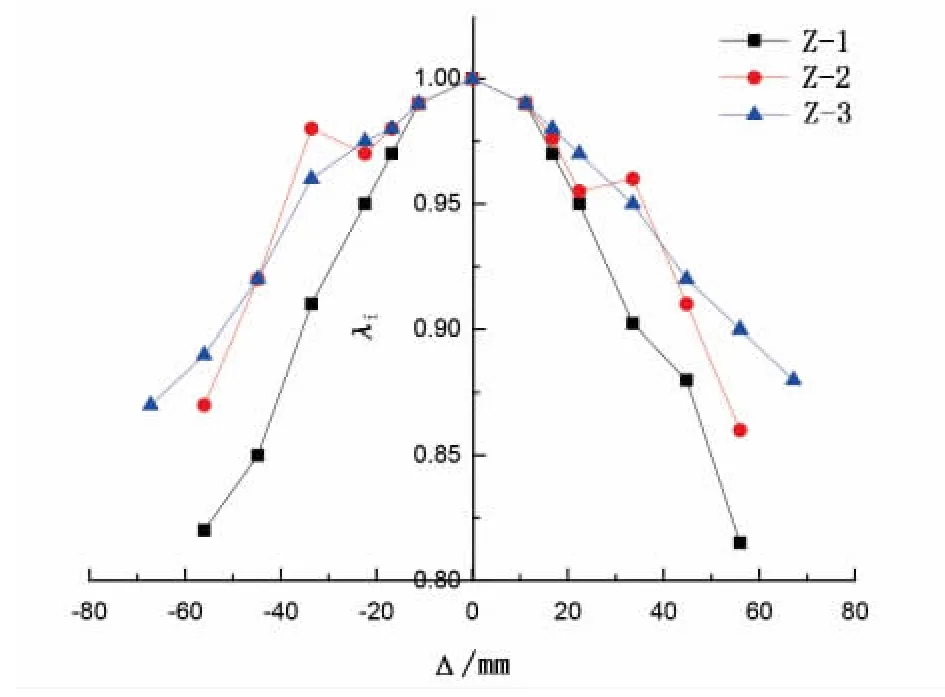

1)承载力退化 承载力退化反映结构的累计损伤,是结构抗震性能的重要指标,笔者对承载力退化采用各级加载控制位移下第3次循环的最大水平荷载与第1次循环的最大水平荷载之比来表示,退化曲线如图8所示。

从图8可知:随着加载位移的持续增加,各试件均表现出不同程度的承载力退化现象,这主要是由于试件在持续加载过程中损伤累计所致。其中,试件Z-1承载力下降速度最快,而试件Z-2、Z-3承载力下降速度要慢于试件Z-1,表明这2种加固方法均能起到延缓试件承载力衰减的效果。需要指出的是,试件Z-1的承载力退化曲线表现出了起伏现象,这主要是因为碳纤维布加固属于被动约束,只有当位移较大时,碳纤维才能充分发挥受拉作用。而位移达到44.8mm后,试件Z-2的承载力退化速度要快于试件Z-3,这是由于碳纤维布在加载过程中因受力较大而产生裂缝,约束作用下降所致,也与试验现象相吻合。

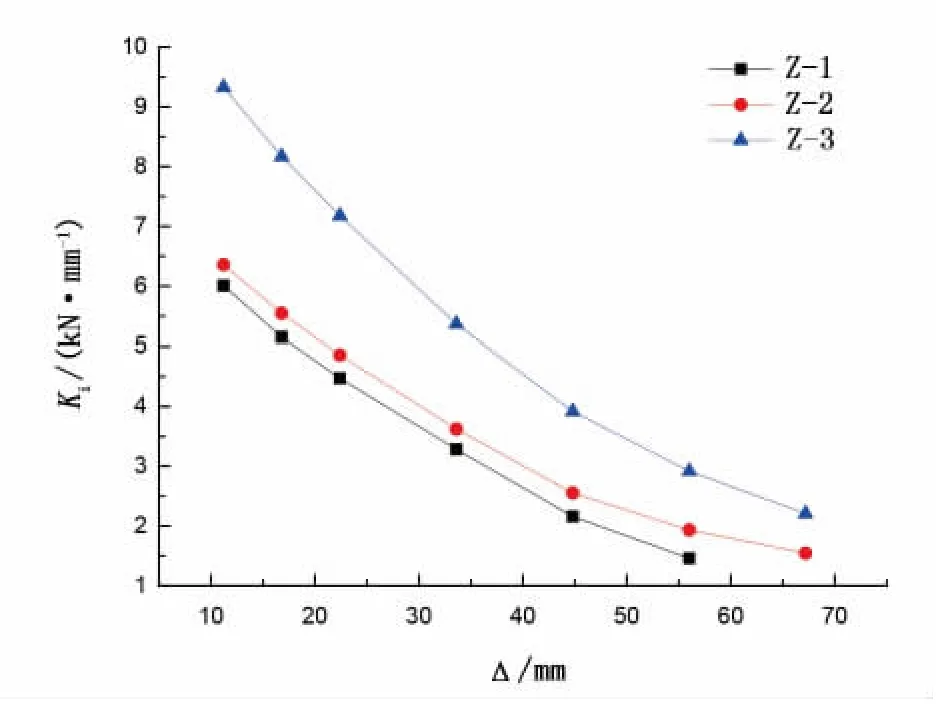

2)刚度退化 刚度退化采用试件不同加载位移下滞回曲线的割线刚度Ki来表征,Ki按照同一级位移加载第一次循环的峰值荷载进行计算,由于试件在弹性阶段的刚度几乎不退化,故笔者选取弹塑性阶段之后的刚度作为研究对象,刚度退化曲线如图9所示。

图8 承载力退化曲线

图9 刚度退化曲线

由图9可知:①各试件的刚度在加载过程中都出现了退化现象,而试件Z-3的初始刚度较试件Z-1显著提高,但试件Z-2的初始刚度较试件Z-1提供不明显,这说明外包钢套加固可以显著提高试件初始刚度而碳纤维布加固对试件初始刚度影响不大。②加固试件Z-2、Z-3加载全过程试件刚度均明显大于试件Z-1,且它们的退化速率要慢于试件Z-1,说明这2种加固方法都能起到延缓试件刚度衰减的作用。CECS159:2004《矩形钢管混凝土结构技术规程》规定:“多、高层巨型钢管混凝土框架结构或主要抗侧力结构为钢结构的多、高层矩形钢管混凝土结构房屋,在地震作用下的层间相对位移与层高之比值不宜大于下列数值:在多遇地震下,1/300;在罕遇地震作用下,1/50。”笔者所使用的2种方法加固后位移角均满足规范规定,且碳纤维布加固能提高试件的抗倒塌能力,有利于试件在地震到来时持续承载,从而提高了试件的延性性能。

3.5 加固效果对比

通过比较试件Z-1、Z-2和Z-3的破坏过程和相关参数,发现外包钢套法加固效果更优。原因如下:①碳纤维布虽然具有较好的抗拉强度,但加载后期还是会被拉断,从而丧失了约束作用。而钢套既具有抗拉强度又具有抗压强度,延性性能要明显优于碳纤维布。②碳纤维布实际计算厚度较小,单位加固面积上,碳纤维布用量要远小于钢材使用量。

3.6 加固机理分析

试件Z-2的破坏形态是典型的压弯破坏,满足“强剪弱弯”原则,同时碳纤维布有断裂现象。碳纤维布属于被动约束,加载初期时可不考虑胶体的黏结作用,柱处于单向受力状态。当柱的根部出现鼓曲,碳纤维布才参加工作,开始发挥约束作用。约束能力随着柱鼓曲程度的增大而上升,直到加载后期鼓曲程度过大,超过了碳纤维布的抗拉强度,造成碳纤维布被拉断。整个加载过程中,碳纤维布充分发挥了其抗拉作用。试验结束后,很难剥离碳纤维布,说明结构胶工作性能良好,保证了碳纤维布的加固效果。

试件Z-3破坏形态与试件Z-2相同。加固过程中通过施焊使得钢套与被加固柱成为一个整体,通过对比同一位移加载下的相同位置钢材应变发现,应变差小,说明外包钢套参与工作时间较早。外包钢套加固显著增加了试件的初始刚度,加固部分对钢管内部核心混凝土具有更好的约束作用,不会由于核心混凝土碎裂而产生柱的侧向刚度的突变。故减缓了试件塑性铰发展的速率,利于试件持续承载,因此增加了试件的耗能能力。

4 结论

通过采用碳纤维布和外包钢套加固柱的低周反复加载破坏试验,并分析试验相关参数,可以得出如下结论:

1)碳纤维布加固对试件承载力影响不大,最大提高率达9.49%,对试件的极限位移提高显著,提高率达32%。加固后试件具有良好的弹塑性变形能力,其综合抗震性能良好,满足工程抗震设计需要。

2)外包钢套加固试件对显著提高了试件的水平承载力和初始刚度,承载力最大提高率达25.81%,耗能能力也有很大程度提升,说明该加固方法对于提高抗震性能有效。

3)就提高试件的抗震性能而言,外包钢套法抗震加固效果要优于碳纤维布加固。

[1]许成祥,彭威,许凯龙,等.碳纤维布加固震损方钢管混凝土框架边节点抗震性能试验研究[J].建筑结构学报,2014,35(11):69~76.

[2]许成祥,彭威,许凯龙.震损混凝土框架加固修复研究现状及展望[J].长江大学学报(自科版),2014,11(4):68~71.

[3]许凯龙.钢构套加固震损方钢管混凝土框架边节点试验研究[D].武汉:武汉理工大学,2014.

[4]王伟,宋坤,王大鹏.纤维加固混凝土圆截面短柱抗震性能试验研究[J].世界地震工程,2008,24(4):96~100.

[5]侯东序,董伟,吴智敏,等.碳纤维增强复合材料加固局部混凝土薄弱柱抗震性能试验研究[J].建筑结构学报,2014,35(9):48~56.

[6]杨剑.碳纤维布加固混凝土柱的试验研究与数值模拟[D].南京:河海大学,2006.

[7]王家磊.CFRP加固地震损伤钢筋混凝土柱抗震性能研究[D].南京:东南大学,2009.

[8]王苏岩,曹怀超,刘毅.CFRP布修复震损高强混凝土柱抗震性能试验研究[J].铁道科学与工程学报,2012,9(3):1~7.

[9]刘香,张云峰,明文卉.CFRP加固混凝土柱抗震性能试验研究[J].内蒙古科技大学学报,2013,32(1):93~98.

[10]刘义,高宗祺,陆建勇.预应力钢带加固钢筋混凝土梁柱受力性能试验研究[J].建筑结构学报,2013,34(10):120~127.

[11]郭俊平,邓宗才,林劲松.预应力钢绞线网加固钢筋混凝土柱抗震性能试验研究[J].建筑结构学报,2014,35(2):128~136.

[12]王海东,周亮,邓沛航.低预应力钢带箍加固钢筋混凝土柱抗震性能研究[J].湖南大学学报(自然科学版),2014,41(2):19~25.

[13]刘立鹏,王海川,马俊.某框架结构首层柱加固设计[J].建筑结构,2009,39(7):108~110.

[14]卢亦焱,陈少雄,赵国藩.外包钢与碳纤维布复合加固钢筋混凝土柱抗震性能试验研究[J].土木工程学报,2005,38(8):10~17.

[15]周明杰.粘贴钢板与CFRP复合加固混凝土异形柱抗震性能试验研究[D].天津:天津大学,2010.

[16]郭子雄,曾建宇,黄群贤.新型预应力钢板套箍装置及其安装方法[P].中国:ZL 200910208486.7,2009-10-27.

[17]杨勇,赵飞,刘义,等.预应力钢带加固钢筋混凝土柱抗震性能试验研究[J].工业建筑,2013,43(2):45~48.

[18]赵海龙,王铁成,郝津津,等.纤维增强钢筋混凝土T形柱框架边节点抗震性能试验研究[J].建筑结构学报,2014,35(增刊):51~57.