河南省濒危武术文化的界定与传承价值研究

2015-11-30王燚

王燚

摘要:非物质文化遗产保护既为民族、民间传统体育文化的保护带来了历史性机遇,同时也应注意到借助“申遗”东风得到切实发展的多集中在民众基础较好、有一定传承规模的民族传统体育文化上,而原本岌岌可危的弱势民族传统体育并没有摆脱濒危的生存困境。文章以河南省濒危武术文化为研究对象,界定了濒危武术文化的标准,并对濒危武术文化传承价值进行研究。

关键词:民族传统体育 濒危武术文化 非物质文化

中图分类号:G85 文献标识码:A 文章编号:1004—5643(2015)10—0016—02

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

河南省濒危武术文化。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

通过中国期刊网、体育资讯网以及电子阅览室查阅、搜集整理了国内有关保护武术文化遗产的相关文献资料。

1.2.2 专家访谈法

通过电子邮件、电话等方式咨询国内体育非物质文化遗产研究领域较有影响的专家的意见。就河南省武术文化遗产的保护发展与现实价值等问题进行访谈。

1.2.3 问卷调查法

对全国16所高校的27名专门从事非物质文化遗产的专家、教师以及河南省被列入体育类非物质文化遗产项目的9名传承人及弟子进行问卷调查,确定濒危武术文化遗产的界定标准。

1.2.4 田野调查法

对漯河、驻马店、周口、商丘、洛阳、安阳、焦作地区41个乡镇,84个村落进行实地调查,记录当地武术文化遗产保护现状。

1.2.5 逻辑分析法

对查询和调查所取得的资料运用逻辑分析法进行归纳总结。

2 濒危武术文化的界定标准

濒危武术文化(如:“通背拳”、“小尚炮拳”等活动项目等,面临消失的窘态)是相对强势武术文化(如:陈式太极拳、登封少林寺,政府和民间都非常重视,给与大力支持)而言的,是指那些经济或观赏价值不高,不被政府和民众所重视,基本上处于自然发展状态,或被有关部门挖掘、整理加以简单的保护成为“鸡肋”的武术文化,在当前社会转型期,濒危武术文化维系和传承问题出现逐渐式微、趋于泯灭之势的困境。

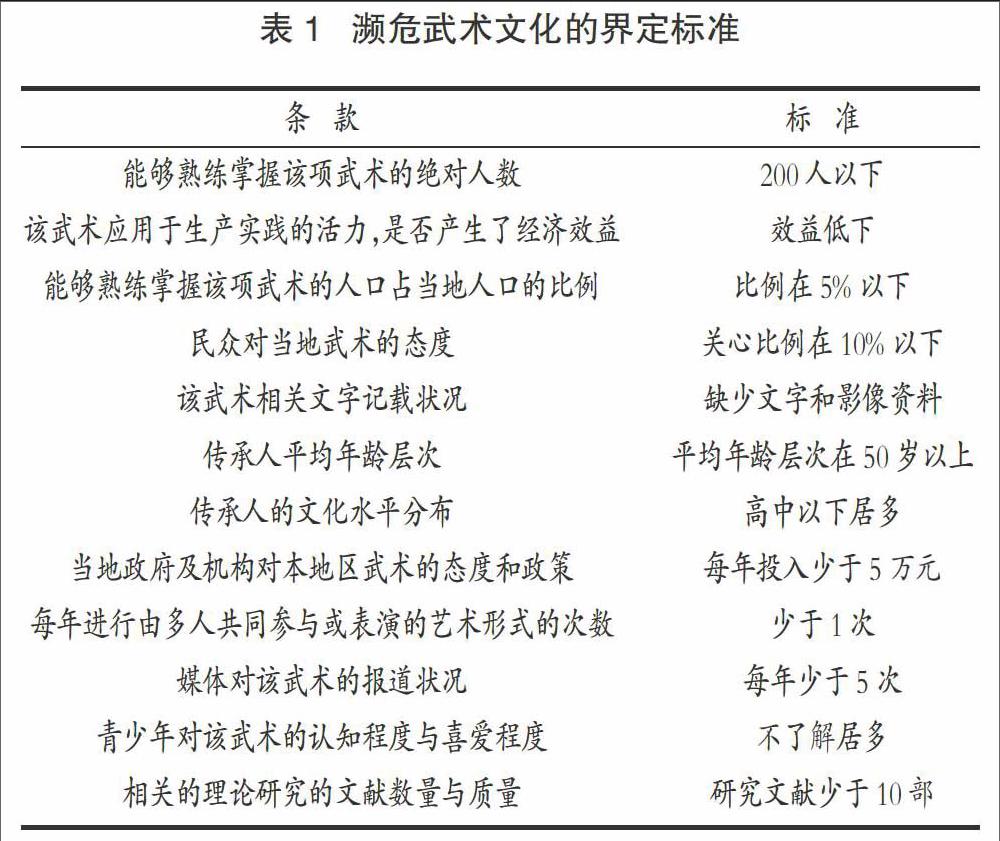

那么在众多的武术文化遗产中哪些是处于濒危地位,如何来判定是否处于濒危地位。调查组认真研究,确定了从两个方面来确定濒危武术文化的标准。其一,结合世界遗产委员会针对已列入《世界遗产名录》中的世界文化遗产、世界自然遗产、世界文化景观遗产以及文化和自然复合遗产进行濒危评估的标准;其二,联合国教科文组织关于濒危语言的认定标准。综合以上两个方面我们将濒危武术文化标准进行如下界定(见表1),其中满足以下12条标准中的6条,即定为濒危武术文化项目。

3 河南省濒危武术文化项目名录

通过濒危武术文化的界定标准,发现河南省武术文化遗产中处于濒危状态的武术文化有7种(见表2)。比如,曾与少林拳、太极拳齐名的河南三大拳派之一的苌家拳因固守传统授徒思想已面临失传危险。在少林和太极兴盛的背后,上百种民间拳种和武技已经走向衰亡。苌家拳的衰落只是其中一个缩影。

4 保护濒危武术文化

4.1 民族文化多样性决定了不应该丢弃濒危武术文化

某些濒危民族传统文化尽管在某个历史长河中处于被忽视的地位,但却都是本民族情感和精神的载体,是具有内在统一性的同源共生、生气相通的文化共同体,同样具有重要的保护价值。各门各派的民间传统武术,实质上就是各个地域不同时代的历史进程和不同民族文化风格的再现,由此促成了我国民间传统武术在逐渐发展的岁月里,不但有相对清晰的文化主干,而且有南北东西不同文化交融而展现出的多彩文化。所以,我们仅仅垂青于主流的、发展兴旺的传统武术去探究、去发扬,而对那些看上去不重要的濒危武术文化缺乏探究和漠视,这样的现状若不扭转,对我国民族传统武术多元文化的保护是颇为不利的。“而一个只允许主流文化存在的世界或国家,在失去文化多样的同时,也丧失了文化的创新能力。这样单一的文化世界,等于是文化生态遭到了严重破坏,这样的世界是不适合人类的生存与发展的。”

4.2 濒危武术文化的历史性和独特性

武术文化承载着丰富的历史,是过去时代留下来的财富,我们可以从中活态的了解历史。每一派武术文化总有其产生的历史条件,总带有特定的历史特点,通过这些非物质文化我们就可以了解到特定历史时期的生产水平、社会组织结构和生活方式,人与人之间的相互关系、道德习俗及思想禁忌。

每个民族、种族的文化都具有独特的创造性和迥异于其他民族的特有价值,都是不可重复的、不可替代的生成体系,不管是强势武术文化或是濒危武术文化都是具有独特价值的独特传统。联合国教科文组织《世界文化多样性宣言》中指出,“文化在不同的时代和不同的地方具有不同的表现形势。这种独特性具体表现在构成人类的各种群体和各社会的特性所具有的独特性,文化的独特性是交流、革新和创作的源泉。”有些武术文化虽然随着时间的推移沦为了“濒危群体”,逐渐退出了主流舞台,但是其文化所经历的时代沧桑和记录下的人文情怀却并不会因为暂时的“被冷落”而有丝毫的减弱。

4.3 濒危武术文化传承的原生态性突出

民俗体育项目在推广传播的过程中,利用了现代的科技手段与传播方式,会不自觉的与当地的社会经济文化相融合,那么文化传承的原生态性就很难得到保证。对于弱势民俗体育项目因其受到现代社会的影响较小,其传承的文化空间和途径,均具有较高的原生态性。如河南月山八极、心意六合拳、苌家拳其传承方式也是原汁原味的中国传统文化。濒危武术文化的原生态性,不仅影响了以中国武术为代表的民族传统体育的发展历史,而且至今还引领着中国武术的发展方向。

4.4 保护濒危武术文化的现实意义

对河南省濒危武术文化保护的现实意义主要表现为:对全民健身的促进、对经济社会文化发展的贡献等。随着我国全民健身运动的开展,民族传统体育在全民健身运动中发挥着重要的作用。民族传统体育起源于民间、流传于民间,其本身具有较强的娱乐性、健身性、亲民性。比如荥阳市的苌家拳、商水的圣水莲花拳、焦作的通背拳等,其发源地居民皆有传承练习的传统,只是随着时代的发展,西方经济体育的兴盛,当地的民俗体育文化没有被很好的重视与开发,群众基础相对薄弱,开展的规模不够。因此,在推广濒危武术文化中可以借鉴我省具有较好群众基础的太极拳、少林拳。将当地民俗体育文化项目引入课堂、深入群众,使其成为当地民众健身不可或缺的部分。武术文化的传播与兴旺对当地经济社会文化发展的前景也非常广阔。当地政府应该培育当地武术文化,使其成为成为当地宣传的名片,开展定期的武术文化节或者民俗体育年会等,从而促进当地旅游、教育、文化产业发展。对此,濒危武术文化同样可以借鉴少林功夫、太极拳的产业化经营模式。endprint