扒窃的司法实践分析与规范含义界定

2015-11-30俞小海

俞 小 海

扒窃的司法实践分析与规范含义界定

俞 小 海*

通过对扒窃入刑后两年间上海市324件扒窃案件裁判文书的梳理,并结合其他地区个案,可以得出司法实践中关于扒窃的认定存在泛化的趋势。当前理论和实务关于扒窃社会危害性的解读,存在过度性和片面性。刑法规范视野下的扒窃应同时具备扒窃行为发生在公共场所、扒窃的对象必须是他人贴身占有的易转移性财物和被害人处于意识清醒状态三个条件。对扒窃行为的这一界定,有利于对扒窃社会危害性过度解读的矫正,符合扒窃一词的本来含义和扒窃行为的事实特征,又与扒窃行为入罪的立法原意相契合,同时也是基于扒窃犯罪构成要件实质解释所得出的结论。

扒窃;公共场所;贴身占有;意识清醒

扒窃入刑之后,关于扒窃行为认定的司法实践和理论分析,争议点主要集中在三个方面:一是扒窃发生的场所,是否必须为公共场所;二是扒窃财物所在位置,即必须是贴身放置还是可以包括身旁范围;三是扒窃是否一律入罪,其中又存在两个方面的问题:一是扒窃入刑是否有数额限制;二是是否需要对扒窃行为本身加以限制。种种迹象表明,司法实践和有关理论研究对扒窃社会危害性的解读存在过度性和片面性,导致扒窃之司法认定存在泛化的趋势,因而需要加以梳理。本文拟以《刑法修正案(八)》施行后两年间上海法院扒窃犯罪判例为样本,结合扒窃入刑立法原意和刑法相关原理,对扒窃予以重新界定,从而明确扒窃的真实含义,为扒窃划定一个合理的处罚范围。

一、扒窃犯罪的司法实践情况及其分析

为了对《刑法修正案(八)》施行后两年里上海法院对扒窃的认定情况有一个总体上的认识,笔者通过中国审判法律应用支持系统,在中国法院裁判文书库中,进一步限定条件,将审理法院设定为上海市,审理时间限定为2011年5月1日至2013年5月1日,检索全文包含“扒窃”一词的所有刑事案件裁判文书,经进一步逐一筛选,共找出324件有效扒窃案件,①有些裁判文书中虽然包含“扒窃”二字,但是却在“附法律条文”中出现,并非指行为本身,故有必要进一步逐一筛选。笔者所指“有效扒窃案件”,指的是被告人的行为最终被认定为扒窃的情形。涉及人数386人,其中,个人犯罪264件,共同犯罪60件。

(一)扒窃犯罪的总体样态

经对324例扒窃犯罪案件裁判文书逐一分析,可以发现这些案件的基本情况如下:

第一,从财物所在位置来看,情形较多。既有被害人直接、现实占有,也有处于被害人直接、现实占有的介质内(背包、挎包等),还有的在被害人身边。根据财物与被害人的关系,以及财物被被害人现实控制程度的强弱,可将财物所在位置分为贴身占有、贴身介质占有和身旁观念占有三种。324例扒窃案件中,属于第一种情形的有212例,占65.43%。其中,财物处于被害人口袋内的为199件,财物在被害人脖颈上的有11件,财物在被害人手腕上的有1件,在被害人手中的有1件。属于第二种情形的有89件,占27.47%。主要是背包、挎包、拎包、腕包、腰包等。属于第三种情形的有17件,占5.25%,主要有角落包内、身边长凳、身后椅子、椅背外套口袋等。还有6件未明确财物具体位置。(见图1)

图 1 扒窃财物具体位置分布图

第二,从扒窃发生的场所来看,范围较广。既有车站、公共交通工具等典型的公共场所,也有餐厅包房、电梯、校园、办公楼等非典型的公共场所。324件扒窃案中,发生于公交车上的有99件,发生于车站的有52件,发生于街道的有57件,商场、市场、超市等购物场所60件,公园、广场7件,医院3件,电梯5件,网吧、酒吧、游戏厅11件,餐厅(含包房)、饭店8件,地铁5件,办公楼内6件,校园2件,9件系在多处实施扒窃或未明确扒窃具体地点。由于地铁也属于公共交通范围,故可与公交车一并列入公共交通工具类别。(见表1)

表1 扒窃地点分布情况

第三,从扒窃数额上来看,跨度区间较大。324件案中,有319件均涉及具体扒窃数额,最低15元,最高达11余万元。另有5件不计扒窃数额,即仅表明“数额较大”或者仅列明扒窃财物(手机、挂件等)。其中,100元以下的有8件,100~500元的有28件,500~1 000元的有62件,1 000~2 000元的有102件,2000~3 000元的有42件,3 000元以上的有77件。(见表2、图2)

表2 扒窃涉案数额具体情况

图2 扒窃涉案数额构成比例

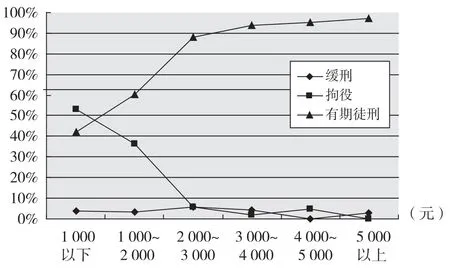

第四,从刑罚配置上来看,扒窃量刑总体上较重。386名被告人中,判处缓刑的仅14人,免刑1人,分别占3.63%和0.26%。判处实刑的有371人,占96.11%。其中,拘役和有期徒刑的分别有108人、263人,分别占27.98%和68.13%。从刑罚配置与扒窃数额对应关系上看,除了缓刑与扒窃数额之间呈现弱相关性之外,拘役和有期徒刑与扒窃数额之间均呈现正相关性。(见图3、表3、图4)

图3 扒窃犯罪量刑情况

表3 扒窃刑罚配置与扒窃数额对应关系表

图4 扒窃刑罚与扒窃数额相关性情况

(二)扒窃犯罪司法实践之分析

从上述324件扒窃案中可以得出以下几点结论:第一,关于扒窃犯罪场所,司法实践采取了扩大化的解释。无论是车站、公交车、街道等典型的公共场所,还是餐厅包房、电梯、校园、办公楼等非典型的公共场所,都被认定为公共场所;第二,关于扒窃财物所在位置,也采取了扩大化的解释。司法实践并未要求财物处于被害人现实握有、贴身掌控,而是既有被害人直接、现实占有,也有处于被害人直接、现实占有的介质内(背包、挎包等),还有在被害人身边处于被害人可控范围之内。第三,关于扒窃数额,司法实践并未限制。换言之,只要实施扒窃行为,就可以入罪,且从刑罚配置上来看,对于扒窃犯罪量刑较重。如果将视野进一步拓展,就会发现其他省市对于扒窃的量刑也是比较重的。比如,扒窃一部价值225元的手机,被一审法院判处拘役4个月,并处罚金1 000元;①参见梁洪:《扒窃的手物品仅值225元,仍获刑罚》,载《检察日报》2011年7月29日第4版。扒窃83元被判处拘役3个月;②参见张延:《扒窃83元也判刑,敲诈勒索未获利仍追责》,载《长江日报》2013年6月24日第7版。扒窃66元现金被判处拘役3个月;③参见继钊、武帅:《我市“扒窃入刑”第一人被判拘役三个月》,载《太原日报》2011年12月8日第3版。扒窃45元、50元被判处拘役3个月,并处罚金人民币1 000元;④参见佟亚森、李崇绪:《扒窃无论数额多少一律入罪》,载《检察日报》2011年8月23日第2版。扒窃1.5元被判处有期徒刑6个月;⑤参见秦莹等:《“扒窃”定罪,争议也不小》,载《检察日报》2011年9月14日第5版。还有的地方甚至出现了零窃取入罪的情形。⑥参见杜金存:《“扒窃入刑”:“零窃取”也构成犯罪》,载《江西日报》2011年6月28日第C02版。第四,关于扒窃量刑,判处实刑为绝大部分,且实刑轻重与扒窃数额大小呈现一定程度的正相关性。总体而言,司法实践对于扒窃财物位置、扒窃数额等均采取了较为宽松的解释,导致能够被认定为扒窃的行为十分宽泛,加上对扒窃的量刑配置较高,显然,我国司法实践对于扒窃坚持的是从严惩处的立场。

除了上述案例之外,司法实践中还出现了利用被害人醉酒昏睡之机窃取其随身携带的财物而被认定为扒窃的判例。⑦参见福建省泉州市丰泽区人民法院(2013)丰刑初字第731号刑事判决书、上海市黄浦区人民法院(2013)黄浦刑初字第768号刑事判决书、广东省汕头市潮阳区人民法院(2013)汕阳法刑一初字第293号刑事判决书、北京铁路运输法院(2013)京铁刑初字第106号刑事判决书、重庆市江北区人民法院(2013)江法刑初字第01225号刑事判决书、上海市闸北区人民法院(2013)闸刑初字第1075号刑事判决书、上海市浦东新区人民法院(2013)浦刑初字第3671号刑事判决书、上海市黄浦区人民法院(2013)黄浦刑初字第968号刑事判决书等等。甚至在有些判决书中,行为人在交通道路上驾车尾随被害人驾驶的货车并从该车上窃取货物(即驾车跟踪的方式),也被表述为扒窃。⑧参见河南省周口市淮阳县(2009)淮刑初字第131号判决书;河南省郑州市(2010)郑刑一初字第41号判决书。显然,扒窃之认定在司法实践中存在泛化的趋势。应当看到,窃取他人放置在身边的财物、被害人被扒窃时处于醉酒熟睡状态,以及扒窃对象为大宗物品等行为方式均具有一定的特殊性。首先,与传统的在公交、车站、码头等公共场所扒窃被害人随身携带(比如提在手上、背在肩上、装在口袋、挂在腰上)的财物相比,被告人所窃取的并非是被害人实力控制、握有的财物,而是与自己的身体有一定距离的财物;其次,由于种种原因,被害人被窃时无法知晓,比如被害人醉酒昏睡;再次,采用驾车跟踪的方式窃取其他车辆运送的大宗物品,无论是在场所、被害人还是犯罪对象上,都与一般传统意义上的在公共场所针对自然人随身携带的财物进行扒窃存在较大差异。尽管上述案例以及实践中出现的其他情形均被审判实践认定为扒窃,但是这一认定是否合理,则需要在事实和法理上作出审慎考量。特别是在《刑法修正案(八)》取消扒窃行为入罪的次数和数额限定之背景下,更需要对扒窃行为进行一个准确的界定,从而合理划定扒窃行为的打击范围,实现刑事司法的精确与公正。

二、我国刑法学界关于扒窃的理论研究情况

《刑法修正案(八)》之前,我国关于扒窃行为的研究,主要集中在犯罪学领域。刑法学专著、教科书等对扒窃行为很少有专门文字论述,①即便提及扒窃,也主要是从扒窃技巧、扒窃特征等犯罪学角度进行。参见陈兴良:《规范刑法学》(下册)(第二版),中国人民大学出版社2008年版,第750页。绝大多数均是在援引司法解释中关于“多次盗窃”的理解中一笔带过。《刑法修正案(八)》之后,刑法学界才真正开始了规范意义上扒窃行为的研究。与司法实践对于财物位置、扒窃数额等基本要素几乎没有争议地采取宽泛解释所不同的是,理论上关于扒窃的争议较多。综合各种观点,其争议点主要集中于扒窃场所、“随身携带的财物”和扒窃入罪标准等三个方面。

(一)公共场所之争议

关于扒窃行为是否必须发生于公共场所,学界主要存在两种观点:第一种观点认为,扒窃行为必须发生在公共场所。②参见张明楷:《盗窃罪的新课题》,载《政治与法律》2011年第8期;陈家林:《论刑法中的扒窃——对〈刑法修正案(八)〉的分析与解读》,载《法律科学》2011年第4期;高翼飞:《非数额型盗窃罪法律适用问题研究——兼评〈刑法修正案(八)〉第39条对司法实践的影响》,载《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2013年第5期;邱勇:《“扒窃”在司法实践中的认定》,载《检察日报》2011年4月18日,第3版;吴加明:《〈刑法修正案(八)〉中“扒窃”的司法实践认定》,载《中国检察官》2011年第7期。但也有观点认为,公共场所并非扒窃的构成要件,扒窃的成立不以发生在公共场所为必要。即扒窃既可以发生在公共场所,也可以发生在其他场所。③参见梁根林:《但书、罪量与扒窃入罪》,载《法学研究》2013年第2期;车浩:《“扒窃”入刑:贴身禁忌与行为人刑法》,载《中国法学》2013年第1期;肖中华、孙利国:《“扒窃”犯罪成立要素的合理界定——侧重于行为无价值的基本立场》,载《政治与法律》2012年第9期。

(二)“随身携带”之争议

关于随身携带的含义,学界大体上也存在两种观点:一种观点认为,“随身携带”应当作限缩解释,仅仅指他人身上的财物。④参见孙万怀、王丽超:《“扒窃”入罪后的司法审慎》,载《法学杂志》2013年第11期;朱以珍、赵拥军:《相对意义上的扒窃未遂不入罪——以个案中扒窃未遂对自首的影响为例》,载《犯罪研究》2013年第4期。有学者进一步指出:“由扒窃的行为特性所决定,扒窃只能是窃取他人随身携带的财物,即他人身着的衣物口袋或者随身拎挎的提包内的财物。这样的财物相对于被害人的人身具有依附性,不能脱离人身而被占有,更不能远离人身而被占有。”⑤梁根林:《但书、罪量与扒窃入罪》,载《法学研究》2013年第2期。还有学者通过借鉴社会学理论的研究成果,开辟被害人视角,以“贴身禁忌”作为扒窃概念的思想基础,认为扒窃是指侵入他人贴身范围,盗窃他人贴身携带的财物。相对于通常所说的“随身”,这里主张的“贴身”有一个严格限缩的理解,就是财物必须是处在他人贴身范围之内的财物,脱离贴身范围的财物,即使处于身体附近(随身),也不能成为扒窃的对象。⑥参见车浩:《“扒窃”入刑:贴身禁忌与行为人刑法》,载《中国法学》2013年第1期。另一种观点认为,扒窃“所窃取的应是他人随身携带的财物,亦即他人带在身上或者置于身边附近的财物”①张明楷:《盗窃罪的新课题》,载《政治与法律》2011年第8期。。关于“身边附近”的财物,有人解释为财物所有人视线所及,触手可及、具有随时支配的可能性,②参见高翼飞:《非数额型盗窃罪法律适用问题研究——兼评〈刑法修正案(八)〉第39条对司法实践的影响》,载《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2013年第5期。有人解释为被害人近身(财物和被害人的空间距离极近)且具有随时支配可能性,③参见刘宪权:《盗窃罪新司法解释若干疑难问题解析》,载《华东政法大学学报》2013年第6期。有人解释为距离极近,可用身体随时直接触摸、检查,④参见陈家林:《论刑法中的扒窃——对〈刑法修正案(八)〉的分析与解读》,载《法律科学》2011年第4期。⑤参见肖中华、孙利国:《“扒窃”犯罪成立要素的合理界定——侧重于行为无价值的基本立场》,载《政治与法律》2012年第9期。⑥参见邱勇:《“扒窃”在司法实践中的认定》,载《检察日报》2011年4月18日,第3版;顾武修、淡亚峰:《公然窃取他人放在身边的物品是否构成扒窃》,载《中国检察官》2012年第2期。有人则解释为人和财物之间具有较为接近的空间关系,⑤还有人解释为随时可以控制,⑥置于身边,观念上可以控制,⑦参见吴加明:《〈刑法修正案(八)〉中“扒窃”的司法实践认定》,载《中国检察官》2011年第7期。“贴近身体”(无需占有人移动身体就可随时对财物进行支配),⑧参见陈进兴:《认定“扒窃”应注意两点》,载《检察日报》2011年11月9日,第3版;王庆东:《如何准确理解盗窃罪中的“扒窃”》,载《中国检察官》2013年第11期。与人的身体具有时空上的紧密性,⑨参见肖贵林:《扒窃的界定及犯罪形态》,载《人民检察》2012年第22期。等等。

(三)扒窃入罪标准之争议

关于扒窃入罪标准,争议主要集中于两个方面。第一,扒窃是否有数额限制。对此学界存在两种观点,一种观点认为,扒窃所窃取的财物应是值得刑法保护的财物,扒窃行为只有达到足以造成数额较大损失的程度才能认定为犯罪。⑩参见张明楷:《盗窃罪的新课题》,载《政治与法律》2011年第8期。“尽管扒窃行为不要求像普通盗窃那样达到‘数额较大’,但是司法机关仍然应当结合本地情况确定一定的数额作为扒窃的罪量要素。”⑪高翼飞:《非数额型盗窃罪法律适用问题研究——兼评〈刑法修正案(八)〉第39条对司法实践的影响》,载《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2013年第5期。另一种观点认为,扒窃作为盗窃罪的一种特殊类型,不应有数额的限制。⑫参见肖怡:《对扒窃入刑限制条件之探析》,载《人民司法》2011年第21期;车浩:《“扒窃”入刑:贴身禁忌与行为人刑法》,载《中国法学》2013年第1期。“扒窃属于行为犯,而所谓行为犯,是指不以发生结果为构成要件的犯罪,所以扒窃的成立不应有数额限制,从理论上说,行为人只要实施了扒窃行为,就成立盗窃罪。”⑬肖中华、孙利国:《“扒窃”犯罪成立要素的合理界定——侧重于行为无价值的基本立场》,载《政治与法律》2012年第9期。

第二,是否需要对扒窃行为本身予以限定。比较多的学者认为并非任何情况下的扒窃行为都成立犯罪,只有扒窃惯犯、具有惯常性特征的扒窃才成立犯罪。⑭有学者则表述为“扒窃行为的多次性”,参见王强军、李莉:《新型盗窃行为研究》,载《河南省政法管理干部学院学报》2011年第6期。如有学者指出:“扒窃入罪的根据除了‘在公共场所窃取他人随身携带的财物’之外,应附加‘具有盗窃惯常性’的要素。由于行为人形成了实施盗窃犯罪的常习性,导致其人身危险性升高。对于行为人并非具有盗窃的习癖,只是初犯、偶犯的场合,则应当否定‘扒窃’的构成要件符合性。”⑮阎二鹏:《论但书规制下的罪量要素的体系性定位——以扒窃型盗窃罪的规范解释为例》,载《政治与法律》2013年第4期。有学者进一步指出:“必须能够认定行为人扒窃成性或以此为业,或者至少有相关前科记录与品格证据证明其意图以此为业,扒窃行为的客观不法与‘扒手’的人的主观不法相结合,才能将扒窃的不法提升至刑事可罚的程度。”⑯梁根林:《但书、罪量与扒窃入罪》,载《法学研究》2013年第2期。有学者对于扒窃的偶犯,根据预防必要性的考虑,分为“不认为是犯罪”、“免予刑事处罚”、“尽量适用缓刑或者非监禁刑”三种责任程度以及法律后果,将其从扒窃的责任中减轻或者免除。⑰该学者的逻辑进路是:以功能性责任概念为基础,在“不法—责任”的责任层面,来区分扒窃偶犯责任与惯犯责任。将偶犯与惯犯的问题放在功能性责任中加以解决,并使其提前进入犯罪论体系,进而影响到是否定罪。参见车浩:《“扒窃”入刑:贴身禁忌与行为人刑法》,载《中国法学》2013年第1期。有学者认为在界定扒窃成立要素时应充分考虑扒窃行为本身体现出的行为人的性格危险性,最大限度地把扒窃的打击范围限定在惯偷、“神偷”等人身危险性大的行为人身上。①参见肖中华、孙利国:《“扒窃”犯罪成立要素的合理界定——侧重于行为无价值的基本立场》,载《政治与法律》2012年第9期。还有学者将行为人系初犯、偶犯、少年犯,且尚未窃得财物或者窃取的财物极少的情况不以犯罪论处。②参见陈家林:《论刑法中的扒窃——对〈刑法修正案(八)〉的分析与解读》,载《法律科学》2011年第4期。个别学者则持相反观点。该学者认为:“扒窃不要求行为人具有惯常性……将扒窃规定为盗窃罪的重要理由之一是扒窃者多为惯犯,但是,这并不意味着只有具有惯常性的扒窃才构成盗窃罪。”③张明楷:《盗窃罪的新课题》,载《政治与法律》2011年第8期。

三、扒窃理论争议之评析及扒窃行为的规范含义

由上可知,无论是司法实践中关于扒窃行为的扩大化解释进而导致扒窃行为的高度犯罪化和重刑化,还是学界关于扒窃认定的诸多争议,均能看出关于扒窃的规范含义尚未达成普遍共识,从一个侧面反映出当前我国关于扒窃的认定存在诸多问题,需要立足于事实和相关法理,对扒窃行为的规范含义予以进一步探究。

(一)对当前学界关于扒窃认定争议的评析

笔者认为,当前理论界关于扒窃的理论研究均存在可商榷之处。首先,关于扒窃场所讨论的重点不应在于是否坚持公共场所,而在于如何界定公共场所。关于在公共场所扒窃的研究应当着眼于公共场所范围的界定。无论是从扒窃入刑的立法原意,还是1997年11月4日最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称1997年《解释》)和2013年4月2日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称2013年《解释》)所持立场,④1997年《解释》第4条规定,对于一年内入户盗窃或者在公共场所扒窃三次以上的,应当认定为“多次盗窃”,以盗窃罪定罪处罚。2013年《解释》第3条规定,在公共场所或者公共交通工具上盗窃他人随身携带的财物的,应当认定为“扒窃”。扒窃行为均应当发生于公共场所。问题在于,如何准确界定扒窃中的公共场所。1987年4月1日国务院发布的《公共场所卫生管理条例》将公共场所界定为宾馆等7类,⑤《公共场所卫生管理条例》第2条规定,本条例适用于下列公共场所:(一)宾馆、饭馆、旅店、招待所、车马店、咖啡馆、酒吧、茶座;(二)公共浴室、理发店、美容店;(三)影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅;(四)体育场(馆)、游泳场(馆)、公园;(五)展览馆、博物馆、美术馆、图书馆;(六)商场(店)、书店;(七)候诊室、候车(机、船)室、公共交通工具。但其主要针对卫生管理而言,范围较小,不宜参照适用。有人认为,“公共场所”的本质属性是人流量大并且人员组成不特定,这种本质特征不受人为因素的影响,也不随时间和人数的变化而变化。⑥参见孙万怀、王丽超:《“扒窃”入罪后的司法审慎》,载《法学杂志》2013年第11期。也有人认为:“这里的公共场所——指扒窃中的公共场所(笔者注)是指不特定或者多数人能够进入的场所。”⑦陈家林:《论刑法中的扒窃——对〈刑法修正案(八)〉的分析与解读》,载《法律科学》2011年第4期。

笔者不认同上述两种观点。无论是人流量大且人员组成不特定,或者多数人能够进入,对于车站、码头、公共交通工具等典型的公共场所是适用的,但是无法解释一些非典型的场所,比如前文搜集的324例扒窃案件中出现的办公楼内、餐厅包厢、电梯,还有其他判例中出现的集体宿舍、临时搭建的工棚、旅馆、宾馆房间、浴室休息大厅等等。因此笔者认为,不特定和多数性是界定扒窃公共场所的两个基本要素,但必须结合特定的时空环境。离开特定的时空环境,公共场所并无意义。比如,旅馆系公共场所,旅馆中的房间尽管人流量大并且组成人员不特定,但是在某一个具体时空环境下(比如某个晚上住着两个旅客)却系人员特定的,在该具体时空环境下该房间就不是公共场所。同样的,旅馆走道一般情况下可以认为是公共场所,但是在非运营(如拆除、装修)期间就不属于公共场所。再如,高校教室用于高校师生上课和自习,流动性较强且人员组成不固定,但是能否认定为公众场所,显然还需要进一步判断该高校教室是否实行开放式管理、是否允许高校之外的人员进入:如果允许高校之外的人员随意进入和使用,则倾向于解释为公共场所,反之,则宜解释为非公共场所。又如,单位办公大楼能否认定为公众场所,需要结合出入该办公场所是否有限制加以判断。总之,公共场所是一个相对开放的概念,具有时空性、易变性和相对性,并非存在一个确定的公共场所范围,而需结合个案和特定时空环境加以认定。实践中,有判例将政府有关部门开设的临时避难安置点认定为公共场所,①参见广东省汕头市潮阳区人民法院(2013)汕阳法刑一初字第293号刑事判决书。也有判例将浴室休息大厅②参见上海市闸北区人民法院(2013)闸刑初字第1075号刑事判决书。内、网吧包厢认定为公共场所,③参见上海市黄浦区人民法院(2013)黄浦刑初字第968号刑事判决书。而有判例对于在集体宿舍内窃取被害人财物的行为认定为普通盗窃,④参见上海市浦东新区人民法院(2013)浦刑初字第3830号刑事判决书。一定程度上均是在考虑时空环境的基础上作出的判断。

其次,关于随身携带的含义。前文收集的324件扒窃案例中,财物位置在被害人贴身范围之外(处于身边)的17件,占5.25%。尽管比例不高,但是也反映出当前我国司法实践对于随时携带采取了宽泛的界定,而这也获得了学界较为广泛的认同。如上文所述,为了论证贴身范围之外的财物可以界定为“随身携带的财物”,学界至少出现了财物所有人视线所及、触手可及,具有随时支配的可能性、近身(财物和被害人的空间距离极近)且具有随时支配可能性、距离极近,可用身体随时直接触摸和检查、人和财物之间具有较为接近的空间关系、随时可以控制、置于身边,观念上可以控制、贴近身体、与人的身体具有时空上的紧密性等八种不同的表述,这些表述尽管在用词上存在细微差别,但是核心意思在于财物处于被害人身边,被害人具有随时控制的可能性。这也得到了我国最高司法机关的认可。2013年《解释》第3条在界定扒窃概念时使用的“随身携带”一词,已经是对“贴身携带”的否定。之后,最高司法机关在对2013年《解释》解读时明确指出,不要求必须盗窃贴身携带的财物才构成犯罪。⑤参见张先明:《依法惩治盗窃犯罪行为,切实维护社会治安秩序——“两高”办理盗窃刑事案件司法解释解读》,载《人民法院报》2013年4月8日,第4版。“‘随身携带’应该理解为一种实际的支配或者控制的占有状态。随身携带的财物包括被害人带在身上与其有身体接触的财物,以及虽未依附于身体,但置于被害人身边,可用身体随时直接触摸、检查的财物。”⑥陈国庆等:《解读“两高”关于办理盗窃刑事案件司法解释》,载《检察日报》2013年6月5日,第3版。

但是,触手可及、随时支配的可能性、距离极近、贴近身体、可用身体随时直接触摸等在客观上均属于无法量化的标准。何为随时支配可能性?何为距离极近?何种情况属于可用身体随时触摸?比如,财物处于自己的手臂能及范围,可以认为是具有随时支配可能,距离极近,或者用身体随时触摸、检查,但是如果财物处于主人手臂能及范围之外但视线范围之内(如5米之内),是否仍属于上述情形?对于不同的被害人而言,显然会得出不同的结论。无论是理论界的多数观点还是司法解释隐含的意思,均无法对上述疑问作出准确回答。可以想象,如果采用这种标准,司法实践极有可能出现同案不同判的情况。

再次,关于入罪标准问题。从立法条文以及2013年《解释》之规定来看,并未对扒窃入罪设置数额标准。这说明,扒窃型盗窃罪并无数额限制,从理论上说,只要实施了符合构成要件的扒窃行为,就成立盗窃罪。因此,认为扒窃入罪应当设置数额标准的观点并无依据。当然,这并非意味着无需对扒窃行为成立本身设定相应条件,从而将扒窃的处罚控制在一个相对合理的范围。关于该种限缩,笔者并不赞成上述学者提及的扒窃行为人的人身危险性说或“惯常性”说。根据2013年《解释》第3条,两年内盗窃三次以上的,应当认定为“多次盗窃”。最高司法机关在对该解释中的“多次盗窃”进行解读时指出,三次盗窃行为并不要求均为“未经处理的”,如三次中有受过刑事处罚或者行政处罚的,也应该算在“三次”内。⑦参见陈国庆等:《解读“两高”关于办理盗窃刑事案件司法解释》,载《检察日报》2013年6月5日,第3版。由此看来,多次盗窃中的“盗窃”并无任何条件限制,作为盗窃行为的一种,扒窃也应属于其中。而扒窃的惯常性,根据学者的解读,系“有证据表明行为人扒窃已成习性,或者以扒窃为业、以扒窃所得为主要生活来源,因而具有不同于机会犯、境遇犯的特殊的人的主观不法”①梁根林:《但书、罪量与扒窃入罪》,载《法学研究》2013年第2期。。因而扒窃惯常性显然不止扒窃一次,而至少是多次以上。据此,如果在扒窃成立条件上人为加入“惯常性”,不仅意味着在多次盗窃的基础上提出了更高的入罪标准,还极有可能与“多次盗窃”之规定重合,导致“多次盗窃”规定的虚化。对此,持惯常性观点的学者指出:“合理的解决办法或许是对多次盗窃重新进行解释,将其中的多次限定为‘行为人实施的每一次盗窃行为均已构成犯罪’;相反,对于多次盗窃仅被论以行政处罚的情形则可以证明其具有实施盗窃行为的常习性,再次实施扒窃行为的,即可符合‘扒窃’的行为定型,这样方能使‘多次盗窃’的刑法规定不至于空洞化。”②阎二鹏:《论但书规制下的罪量要素的体系性定位——以扒窃型盗窃罪的规范解释为例》,载《政治与法律》2013年第4期。还有学者试图将扒窃惯犯限定为因时间或次数而不能认定为司法解释中“多次盗窃”的行为(即一年之内盗窃三次以下或者每年盗窃一到两次但多年行窃的行为人),从而解决扒窃惯犯与多次盗窃的重叠与冲突。③参见车浩:《“扒窃”入刑:贴身禁忌与行为人刑法》,载《中国法学》2013年第1期。由于该学者文章发表于2013年《解释》之前,故该学者对于扒窃惯犯的这一限制性表述系针对1997年《解释》中的多次盗窃“一年之内盗窃三次以上”而言。显然,根据该学者的逻辑,在2013年《解释》之后,由于多次盗窃的界定已经变为“二年内盗窃三次以上”,其表述应调整为“二年之内盗窃三次以下或者每二年盗窃一到两次但多年行窃的行为人”。

笔者认为,对多次盗窃进行重新解释并无事实和法理依据,也与2013年《解释》存在直接冲突,且由于之前被论以行政处罚的盗窃行为往往作为盗窃罪的酌定(从重)量刑情节予以考虑,后又以相同的盗窃行为作为扒窃入罪的条件,存在同一行为重复评价之嫌。而通过时间和次数对扒窃惯犯予以限制,从而区分于“多次盗窃”,一方面,无论是一年内盗窃三次以下还是两年内盗窃次数在三次以下,均很难说明行为人扒窃已成习性,或者以扒窃为业、以扒窃所得为主要生活来源,其能否被认定为惯犯不无疑问;另一方面,每年盗窃一到两次或两年盗窃一到两次但多年行窃,无疑设定了比多次盗窃更严的标准,且极有可能与“对多次盗窃进行重新解释”的观点一样面临重复评价的问题。因此,笔者认为,应从“惯常性”之外寻找限缩扒窃处罚范围、实现扒窃处罚合理性的因素。

最后,当前理论界在扒窃行为的界定上,存在财物形式和被害人意识因素的弱失。上述论者在提及扒窃的对象为“他人随身携带的财物”时重点均放在“随身携带”的解释,而未能进一步论述什么样的财物才能被认为是扒窃中的他人随身携带的“财物”,比如,窃取体积较大的物品是否属于扒窃的对象(比如采用驾车跟踪的方式窃取其他车辆运送的大宗物品)。④实践中就出现过驾驶货车在公路上扒窃行驶中的大货车之情形。参见春华:《驾车扒窃大货车,只图钱财不要命》,载《检察日报》2012年8月20日,第2版。此其一。其二,上述论者仅从地点和对象两个视角入手认定扒窃行为带有片面性。笔者认为,在扒窃行为实施过程中,除了地点和“他人随身携带的财物”,还有一个不容忽视的因素是被害人。众所周知,从死者身上窃取财物的行为应认定为普通盗窃而不是扒窃,从交通肇事重伤不省人事者身上窃取财物也不宜认定为扒窃,这说明,在扒窃的理解和认识上,被窃取财物的人在一定程度上也会影响对行为人行为性质的认定。因此,对被害人的分析,就成为扒窃行为认定中无法回避的一个问题。实践中,被害人呈特殊状态的情形也是比较常见的,比如被害人被窃取财物时处于(醉酒)熟睡状态,这些问题,都应在扒窃行为的界定中得到反映。

(二)笔者立场:扒窃行为构成要素

笔者认为,刑法文本和司法认定中的扒窃应同时具备以下三个要素:其一,空间要素。扒窃行为必须发生在公共场所,即不特定、多数人的特定时空场所。其二,财物要素。行为人所扒窃的财物必须是他人贴身占有或贴身介质占有的便利性、易转移性财物。申言之,必须是他人提在手上、背在肩上、装在口袋、挂在腰上等与人的身体紧密连结在一起的具有携带便利性的财物,而不包括他人放置在身边随时可控或者他人因暂时离开而留下的但是可以推定为他人占有的物品,也不包括窃取大宗物品。其三,被害人要素。被害人必须是自然人,且处于意识清醒状态。换言之,被害人在被扒窃时必须具有随时发现他人窃取财物的意识可能性。

四、扒窃行为界定的事实和法理依据

扒窃行为必须同时具备空间要素、财物要素和被害人要素,这一新的界定并非凭空产生,而是有着充分的事实和法理依据。

(一)对扒窃社会危害性的过度解读及其矫正

在扒窃入刑的立法理由中,就有关于扒窃社会危害性的表述。“实际中的一些盗窃行为,如入户盗窃、扒窃、携带凶器盗窃等行为,严重危害到广大人民群众的财产安全,并对群众人身安全形成威胁,具有严重的社会危害性。”①黄太云:《刑法修正案解读全编》,人民法院出版社2011年版,第112页。有人进一步指出:“表面上看,扒窃少量财物的案件,对公民财产权的侵害不大,对此行为入罪处理显得过于苛刻,这实际上忽视了扒窃行为潜在的危险性。扒窃不是单纯的盗窃侵财,而是在公共场所、在光天化日下对被害人近身财物的窃取,对被害人安全感的破坏远远超过普通的盗窃,尤其是一旦扒窃行为被当事人察觉,扒窃行为人有可能转化为对被害人人身安全法益的侵害,行为因具有极大的人身危险性而有必要予以刑事规制。‘扒窃’入刑,旨在发挥刑法一般预防的功能,凸显立法者对民众安全感的关注,具有极为现实的意义。”②罗欣:《“扒窃”入刑:寻求刑法谦抑与保障公众安全感的平衡》,载《人民检察》2013年第8期。还有人在论证扒窃的社会危害性时往往提及结伙作案,比如有人认为,“现实生活中,扒窃者多为结伙作案,其社会危害性较大”③黄太平、龚晓明:《扒窃入罪追诉标准的完善》,载《人民检察》2012年第5期。;“从已发生的扒窃案件可以发现,扒窃通常是团伙作案,反侦查能力较强,而且通常是即使被被害人发现,也会通过各种手段使被害人不敢反抗或不能反抗,一经反抗往往可能受到较为严重的伤害。”④李振林:《盗窃罪中的法律拟制问题研究——以〈刑法修正案(八)〉第39条的规定为视角》,载《西南政法大学学报》2011年第3期。有学者根据近几年的统计和研究,指出扒窃案件呈现愈演愈烈的发展趋势。其中一个特征就是,扒窃案件呈现暴力化趋势,容易转化为抢劫、抢夺案件。⑤参见张鹏:《扒窃的实质解释——以结果无价值为基本立场》,载《政法论丛》2013年第6期。

可以看出,无论是立法机关还是学界在解读扒窃行为的社会危害性时,往往从结伙作案和对被害人造成较为严重的伤害两个方面进行。但从实践中来看,一方面,扒窃并非多为结伙作案,其与一般的犯罪并无多大差异。笔者这次统计的324件扒窃犯罪案例中,个人犯罪264件,共同犯罪60件,共同犯罪仅占18.52%;另一方面,扒窃对被告人造成较为严重的伤害之情形也极为少见,即便存在,也完全可以用其他罪名予以评价。笔者统计的324件扒窃犯罪案例,被告人在扒窃的同时还使用暴力、殴打被害人、持刀划伤被害人等附加行为的仅5件,占1.54%,最终分别被认定为抢夺罪(1件)和抢劫罪(4件),绝大多数情形(319例,占98.46%)均为被告人采用平和的方式扒窃。由此看来,学界关于扒窃行为社会危害性的解读存在过度化、片面性的倾向。扒窃行为有其固有的规范含义,从扒窃与其他财产性犯罪的协调性考虑,扒窃所规制的仅仅是行为人扒窃得手后被害人尚未发现或者被害人发现后行为人并未有进一步侵害行为之情形,如果行为人实施扒窃时系当着被害人的面实施,或者行为人实施扒窃被发现后针对被害人或者其他人的抓捕而实施了进一步反抗、暴力等行为,显然已经构成犯罪性质的转换,应当以其他犯罪论处。实践中就有被告人在公交车上实施扒窃行为被乘客当场发现,被告人为抗拒抓捕而当场使用暴力,致乘客轻微伤,而被认定为抢劫的案例。⑥参见北京市东城区人民法院(2013)东刑初字第00135 号刑事判决书。理论上也一般认为公然扒窃的行为构成抢劫罪。①参见李铭锦:《公然“扒窃”构成何罪》,载《检察日报》2012年10月23日第3版。因而笔者认为,扒窃行为对于他人人身的危害性仅仅是一种潜在的威胁,而非现实的危害。关于该种潜在的威胁,并非仅仅依据客观扒窃行为得以反映,还应当结合被害人是否具有发现扒窃的可能性而同时考虑。显然,如果被告人意识不清醒,不具有发现扒窃行为的可能性,那么对于被害人而言并无危害人身权利的可能性,其扒窃行为就不宜认定为扒窃型盗窃罪。

(二)符合扒窃一词的本来含义和扒窃行为的事实特征

首先,对某个刑法用语的准确界定,离不开该词语的本来含义。“刑法用语较之日常生活用语,应当更为严格与谨慎,而不能随意与粗糙。”②陈兴良:《相似与区别:刑法用语的解释学分析》,载《法学》2000年第5期。尽管如此,刑法用语终究来源于生活事实,是对生活用语的提炼与概括。因此,对刑事立法用语的解释,应当尊重该词语在社会生活中的含义,从而为社会民众所理解、认可和接受。反之,正如贝卡里亚所言:“尤其糟糕的是:法律是用一种人民所不了解的语言写成的,这就使人民处于对少数法律解释者的依赖地位,而无从把握自己的自由,或处置自己的命运。”③[意]贝卡里亚:《论犯罪与刑罚》,黄风译,中国大百科全书出版社1993年版,第15页。笔者认为,对刑法用语的解释,应当以该用语的一般概念为基准,并结合刑事立法的背景加以综合分析。但是,词语的基本含义,仍是界定刑法用语的前提。

就对扒窃行为的理解而言,同样不能脱离该词语在社会生活中的一般概念,亦不能脱离社会公众对该词语含义的普遍认同。作为对汉语解释最为权威、最具公众认同的典范之《现代汉语词典》应该成为我们解释某个用语的出发点。根据《现代汉语词典》,“扒窃”一词的含义为“从别人身上偷窃(财物)”,④中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》(第五版),商务印书馆2005年版,第1014页。而“盗窃”则是指“用不合法的手段秘密地取得”。⑤中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》(第五版),商务印书馆2005年版,第280页。显然,一个是从别人身上取得,而另一个对财物是否从别人身上取得没有限制。另外,既然被窃取的财物能够放在他人身上,就不太可能是不易转移的大宗物品。

其次,无论是学界还是我国立法机关,在对扒窃特征进行描述时,都强调扒窃行为具有较高的技术性。⑥参见陈兴良:《规范刑法学(下册)》(第二版),中国人民大学出版社2008年版,第750页;全国人民代表大会法律委员会:《关于〈中华人民共和国刑法修正案(八)(草案)〉修改情况的汇报》,载赵秉志主编:《〈刑法修正案(八)〉理解与适用》,中国法制出版社2011年版,第493页;全国人大常委会法制工作委员会刑法室编:《〈中华人民共和国刑法修正案(八)〉——条文说明、立法理由及相关规定》,北京大学出版社2011年版,第141页;郎胜:《〈刑法修正案(八)〉解读》,载《国家检察官学院学报》2011年第2期。从事实层面来说,财物在被扒窃人身上、为被扒窃人所贴身占有,且被扒窃人处于意识清醒状态,而行为人仍然从被扒窃人身上窃取财物,相当于是在与被扒窃人发生身体接触的情况下将其身上的财物窃走,显然,这对于行为人而言无疑需要较高的技术。反之,财物不在被害人身上、不为被害人所贴身占有,而是放置在被害人身边,即便被害人对财物具有随时控制的可能性,行为人此时窃取被害人的财物也仅仅需要规避被害人的注意而已,由于并不会与被害人发生身体接触,因而并不需要特殊的技术支撑。或者被害人处于意识不清醒状态(比如熟睡、醉酒昏睡),由于其对行为人窃取其放置在身上的财物毫不知情(或根本无法知情),此时行为人的窃取行为也不需要技术性。而对于他人实力控制的不具便利性、不易转移的大宗物品,行为人只能通过诈骗、抢劫等方式将其整体占有,而不可能在他人贴身占有的状态下通过秘密的方式窃得。

因此,在扒窃行为的认定上,笔者坚持认为的“行为人所扒窃的财物必须是他人贴身占有的便利性、易转移性财物”且“被害人处于意识清醒状态”符合扒窃一词的本来含义,也与扒窃行为的事实特征相吻合。

(三)与扒窃入罪的立法原意相契合

立法者将扒窃行为单独出来,成为与普通盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃相并列的一种行为方式,取消扒窃行为的数额和次数限制,显然有着充分的论证与理由。这种论证与理由,无疑成为我们认识扒窃行为实质的一个重要突破口。关于这种理由,我们可以从《刑法修正案(八)》草案审议、修改及其情况说明中找到依据。在2010年8月23日公布的《刑法修正案(八)》草案第一稿关于盗窃罪修改所增加的行为方式中,只有入户盗窃和携带凶器盗窃两种,而没有扒窃的规定。2010年12月20日公布的《刑法修正案(八)》二次审议稿则在入户盗窃和携带凶器盗窃之外新增了扒窃这种方式。在之后的三次审议稿(2011年2月23日)和建议表决稿(2011年2月25日)中,则一直维持了这种规定。①参见赵秉志主编:《〈刑法修正案(八)〉理解与适用》,中国法制出版社2011年版,第465页以下。对于这种修改,全国人民代表大会法律委员会在《关于〈中华人民共和国刑法修正案(八)(草案)〉修改情况的汇报》中指出,“有的常委委员、部门和地方指出,扒窃行为严重侵犯公民人身和财产安全,社会危害性较为严重,且这类犯罪技术性强,多为惯犯,应当在刑法中作出明确规定。法律委员会经同有关方面研究,建议采纳这一意见,对该条作相应修改。”②全国人民代表大会法律委员会:《关于〈中华人民共和国刑法修正案(八)(草案)〉修改情况的汇报》,载赵秉志主编:《〈刑法修正案(八)〉理解与适用》,中国法制出版社2011年版,第493页。在《刑法修正案(八)》颁行之后对新增扒窃行为的解读当中,立法机关也指出:“扒窃行为往往采用掏包、割包、拎包等手法,严重侵犯公民财产和人身安全,扰乱公共场所秩序。”③全国人大常委会法制工作委员会刑法室编:《〈中华人民共和国刑法修正案(八)〉——条文说明、立法理由及相关规定》,北京大学出版社2011年版,第141页。并进而指出:“这样修改不仅是强化对公民财产的保护,还要强化对公民安全的保护”;④郎胜:《〈刑法修正案(八)〉解读》,载《国家检察官学院学报》2011年第2期。“扒窃行为直接接触公民人身,往往发生在大庭广众之下,严重影响群众的安全感。”⑤黄太云:《刑法修正案解读全编》,人民法院出版社2011年版,第114页。

据此,我们可以得出这样一个结论,即立法者之所以将扒窃行为单独入罪,是因为在立法者看来,现实中扒窃行为不仅侵犯了公民的财产权,还对公民的人身安全造成威胁。换言之,刑事立法所要规制的扒窃行为实际上是侵犯公民财产安全之同时对公民人身安全具有威胁或威胁可能性的窃取行为。如果某种窃取行为仅仅侵犯公民的财产安全而根本不具有危及公民人身安全的可能性,那么该窃取行为可能就不是立法者在将扒窃行为入罪时所考虑的“扒窃”,对于这种窃取行为就宜认定为普通盗窃而不是扒窃,否则,与立法者当时的考量或许就存在一定的冲突。因此,在界定扒窃行为时,不能仅仅从被害人财产损失的角度进行,还应该加入被害人人身是否受到威胁或威胁可能性之考量。只有这样,才符合扒窃行为入罪的立法原意。⑥需要特别指出的是,对该立法原意的解读不应当过度化和片面化。立法原意中扒窃对人身的危害性仅仅是一种威胁,而不是现实的危害。如果已经变成现实的危害,则已经不是扒窃型盗窃行为所能完整、准确评价的了。对此,前文在论述对扒窃社会危害性的过度解读及其矫正一段中已经有所涉及,在下文亦会进一步强调。

那么,扒窃行为应该如何准确体现在侵犯公民财产安全的同时对公民的人身安全造成威胁呢?显然,其窃取的应当是被害人意识清醒状态下所贴身占有的财物。首先,人的身体是一个自主性很强的领域,任何人未经明示或默示之许可,随意侵入他人身体领域窃取财物,必然会造成被害人精神上的恐惧,其本身就是一种对人身安全的无视和侵犯。而放置在身边的财物,尽管可以随时控制,在社会观念上也推定为财物所有人所占有,但是其毕竟与身体存在一定距离,行为人窃取该财物时并不会直接与被害人的身体发生接触。其次,扒窃行为对人身安全的威胁还表现在被害人发觉后行为人可能进一步实施的侵害行为(不包括已经实施侵害行为)。如果被害人处于熟睡、醉酒昏睡等意识不清醒状态,此时行为人窃取其身上的财物,就不具有为被害人随时发现的可能性,也就不会引发行为人进一步的侵害行为,这与窃取死者、重伤昏迷者身上的财物具有类似性。而窃取被害人意识清醒状态下放置在身上的财物由于需要与被害人发生身体上的接触,极有可能为被害人所发觉,从而引发行为人进一步的侵害行为。显然,这种情形下的窃取行为对于被害人的人身安全之威胁无疑更为现实、具体。再次,将窃取被害人放置在身边的财物之行为评价为普通盗窃,并不会放纵犯罪,也不会减弱对被害人人身、财产安全的保护。如果行为人在窃取被害人放置在身边的财物时被发现,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,完全符合我国《刑法》第269条转化型抢劫的规定。

颇为遗憾的是,司法实践和理论界并未充分关注到被害人意识清醒这一要素对于扒窃成立的重要影响。①个别学者虽然注意到这一问题,但均认为只要行为人客观上实际支配或者控制即可,而无需行为人对身上的财物具有清晰的认识,或主观意识上对财物能支配和掌控。换言之,对被害人意识因素不予考虑。参见陈家林:《论刑法中的扒窃——对〈刑法修正案(八)〉的分析与解读》,载《法律科学》2011年第4期;刘宪权:《盗窃罪新司法解释若干疑难问题解析》,载《华东政法大学学报》2013年第6期;肖中华、孙利国:《“扒窃”犯罪成立要素的合理界定——侧重于行为无价值论的基本立场》,载《政治与法律》2012年第9期。实践中出现了多起针对醉酒熟睡被害人实施扒窃的行为,从实际判决来看,基本上都认定为扒窃。②参见福建省泉州市丰泽区人民法院(2013)丰刑初字第731号刑事判决书、上海市黄浦区人民法院(2013)黄浦刑初字第768号刑事判决书、广东省汕头市潮阳区人民法院(2013)汕阳法刑一初字第293号刑事判决书、北京铁路运输法院(2013)京铁刑初字第106号刑事判决书、重庆市江北区人民法院(2013)江法刑初字第01225号刑事判决书、上海市闸北区人民法院(2013)闸刑初字第1075号刑事判决书、上海市浦东新区人民法院(2013)浦刑初字第3671号刑事判决书、上海市黄浦区人民法院(2013)黄浦刑初字第968号刑事判决书,等等。当然,也出现了极个别不同的判例。比如彭某盗窃醉酒熟睡的宋某手中的皮包最终认定为普通盗窃而非扒窃。针对公诉机关指控的扒窃,该案在判决理由中特别指出:“被告人彭某虽然从被害人的贴身处盗取皮包,但该行为系在被害人醉酒后躺在花坛里意识不清的状态下实施,被害人此时对自己财物的控制力已非常薄弱,且又在夜深人静之时,故对此行为应认定为普通盗窃。公诉机关指控被告人彭某扒窃及犯罪数额巨大的依据并不充分,本院难以支持。”③上海市卢湾区人民法院(2011)卢刑初字第237号刑事判决书。该案基本情况为:2011年5月7日零时许,被告人彭某见被害人宋某躺在某路某号某银行边的花坛上,趁宋醉酒熟睡之际,窃得其执于手中的皮包一只,内有价值人民币8 000元的中国石化加油卡2张和人民币2 700元。

(四)构成要件的实质解释

刑法分则中不乏开放的构成要件。即就许多具体犯罪而言,由于众所周知的理由或者其他原因,刑法并没有将所有的构成要件完整地规定下来,而是需要解释者在适用过程中进行补充。在这种情况下,不得简单地认为,既然刑法没有规定,那就不是构成要件。相反,应当考察:如果不作出适当补充,犯罪构成整体能否说明该行为的社会危害性达到了值得科处刑罚的程度、能否说明该行为的社会危害性达到了适用某种法定刑(尤其是重法定刑)的程度。④参见张明楷:《刑法分则的解释原理》,中国人民大学出版社2004年版,第233页。这便是构成要件的实质解释。构成要件的实质解释要求我们在作刑法解释时不能仅仅满足或止步于刑事立法的形式性规定和字面含义,而必须以保护法益为指导,进一步关注法律形式背后的实质内容,使行为的违法性与有责性达到值得科处刑罚的程度,即在罪责领域加入处罚必要性之考虑。⑤参见[德]克劳斯·罗克辛:《刑事政策与刑法体系》(第二版),蔡桂生译,中国人民大学出版社2011年版,第81页。对此,张明楷教授有着极为精辟的论述。他指出:“对构成要件的解释必须以法条的保护法益为指导,而不能仅停留在法条的字面含义上。换言之,解释一个犯罪的构成要件,首先必须明确该犯罪的保护法益,然后在刑法用语可能具有的含义内确定构成要件的具体内容。”⑥张明楷:《实质解释论的再提倡》,载《中国法学》2010年第4期。我国刑法在将扒窃行为入罪的同时并未进一步规定扒窃行为的具体特征,在这种情况下,如果解释者在适用过程中不进行必要的补充,那么,具备什么条件的扒窃行为方能入罪或者刑法条文中的扒窃究竟是什么含义将变得难以理解,从而导致该罪适用范围的不确定。因此,在对扒窃行为司法认定时,应以保护法益为指导,对扒窃犯罪的构成要件进行实质解释。

从理论上来说,任何一个刑法用语都可能有两种以上的含义,对于任何一个刑法用语也可能作两种以上的解释,比如对于扒窃,如前文所述,有人就解释为必须针对行为人放置在身上的财物,而有人则认为既包括放置在身上也包括放置在身边随时可控的财物。显然,这是两种不同的解释结论。面对这两种不同的解释结论,以保护法益为指导来最终确定扒窃犯罪构成要件的具备内容,不仅是必要的,也是合理的。

如上文所述,扒窃行为之所以入罪,是因为其已经超出单纯为了转移占有、非法获取财物所使用的一般方式,而伴随着对身体、自由一定程度的威胁。由于扒窃行为极可能引发相应的人身侵害之后果,因而与普通盗窃相比,其具有更为严重的社会危害性。另一方面,扒窃行为所侵犯的法益不再是单纯的财产所有权,而应是财产安全和人身安全。由此出发,在解释扒窃行为的构成要件时,应当将侵犯财产安全和威胁人身安全的扒窃行为解释为值得科处刑罚的扒窃行为,从而将单纯侵害财产安全的窃取行为排除出扒窃行为的构成要件。具体而言,就是被扒窃的应是被害人意识清醒状态下贴身占有的财物。唯有作如此理解,才能合理划定扒窃行为的打击范围,防止出现学界有人担心的“扒窃入刑打击面过大致选择性执法”这种局面的出现。①参见周斌:《扒窃入刑打击面过大致选择性执法》,载《法制日报》2011年5月11日第5版。同时,对扒窃行为构成要件的实质解释,可以进一步确定刑法视野下扒窃行为的内涵与外延,准确认定扒窃行为的罪与非罪问题,从而做到“不枉不纵”,实现刑事司法的精确与公正。

五、结语

《刑法修正案(八)》在对盗窃罪的修改中新增扒窃这一行为方式,改变了之前盗窃罪以数额或者次数作为犯罪构成要件的规定,在理论上使得扒窃犯罪成为与抢劫罪入罪模式相类似的犯罪类型。但是也应当看到,这只是一种静态的法律文本,而如何使静态的法律文本与变动的社会事实保持合拍,则需要刑法解释。这种解释,既要考虑到刑法用语的本来含义、刑法文本的原意,也要考虑到刑事司法的实质合理性(比如公正、精确)。笔者认为,我国刑法中的扒窃行为应同时具备扒窃行为发生在公共场所、扒窃的对象必须是他人贴身占有的财物以及被害人处于意识清醒状态三个条件。当前司法实践对扒窃的司法认定存在泛化的趋势,应当及时予以纠正。

Analysis of The Judicial Practice of Pickpockets and Its Defi nition on The Normative Meaning

Yu Xiao-hai

Through the combing of the 324 criminal verdicts of pickpockets in Shanghai two years after the criminalization of pickpockets,combined with the cases in other areas,we can draw the cognizance of the generalization tendency on the determination of pickpockets in judicial practice. At present,it is too excessive and too one-sided about the interpretation of the social harmfulness of pickpockets in theory and practice. In the normative view of criminal law,the pickpockets should have three conditions about the theft occurred in public area,the object of pickpockets must be the possession next to the skin and easily moving,and the victim in the state of conscious awareness. This definition of pickpockets will help to correct the excessive interpretation of the social harmfulness of pickpockets,accord with the original meaning of the word of pickpockets and the fact characteristics of pickpockets behavior,agree with the legislative intent of the criminalization of pickpockets. At last,this definition of pickpockets is based on the conclusions of the substantive interpretation of the elements about the pickpockets crime.

Pickpockets;Public area;The possession next to the skin;Conscious awareness

D926

A

2095-7076(2015)01-0063-15

*上海市长宁区人民法院调研助理。

(责任编辑:钱叶六)