论合同效力类型体系的重构——认真对待合同的法律约束力

2015-11-30孙文桢

孙文桢

论合同效力类型体系的重构——认真对待合同的法律约束力

孙文桢*

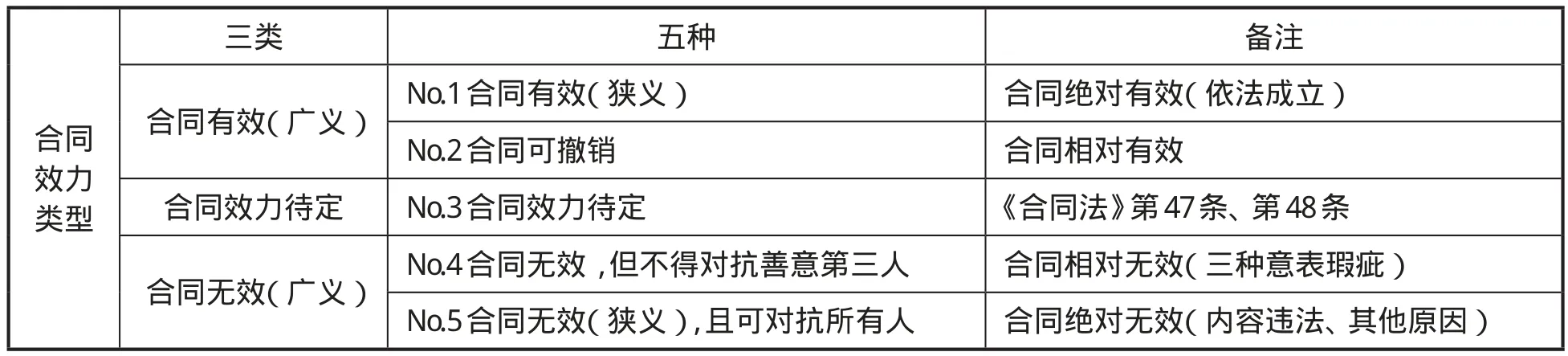

现有的合同效力类型体系不够科学,有必要重构。合同的效力类型应划分为三类五种。合同有效(广义)包括依法成立的合同的有效(狭义)和可撤销合同的有效,合同有效指合同具有法律约束力。合同效力待定实为合同的法律约束力待定。合同无效(广义)包括合同绝对无效(狭义)和合同相对无效,合同无效指合同无法律约束力。此“三类五种体系”始终以合同的“法律约束力”为基点,与现有的以“生效”为基点的合同效力类型体系截然有别。该体系还表明,合同有效乃生效的必要前提。我们应当将合同有效从合同生效论的长期桎梏中解放出来,承认合同有效乃介于合同成立与合同生效之间的独立的效力层次。

合同有效;合同生效;合同无效;合同的法律约束力;合同效力类型

一、解题和前提

顾名思义,本文旨在重构合同效力类型的体系。《合同法》颁行迄今,已经十五年了。十五年来,合同效力类型体系的构建问题一直没有得到很好的解决。现有的合同效力类型体系与法理有悖,与生活相违,视野相对狭窄,逻辑不够严密,实在难谓科学。因此,重构合同效力类型的体系就很有必要。本文拟首先对现有的合同效力类型体系进行评析,指出其不科学之处,然后对合同效力类型问题正本清源,重新梳理,最后在这些工作的基础上,本着遵守法理、尊重生活的原则,并兼顾视野全面、逻辑严密的要求,而以合同的法律约束力为基点重构合同效力类型的体系。

为叙述方便,特就四点前提予以说明:第一,鉴于《合同法》立法方案及学说均认为《合同法》规制的是债权合同,①①参见梁慧星:《民法学说判例与立法研究(二)》,国家行政学院出版社1999年版,第122页。故本文如无提示,所称“合同”均指债权合同;第二,本文将附生效期限的合同、附生效条件的合同和法律规定不在成立时生效而在成立后异时生效的合同统称为“异态合同”,而将这三种合同之外的合同统称为“常态合同”;第三,本文将《合同法》第44条第2款所说“应当办理批准、登记等手续生效”的合同,称为“需批准生效合同”,而将办理了此等生效手续称为“获批”;第四,本文所称“合同依法成立”的“依法”,系指主体合格、意表健全且标的适法。①笔者此处的表述与学界的惯常表述不完全相同。“主体合格”除指“行为人以自己的名义缔约时有相应行为能力”外,亦指“行为人以代理人的身份缔约时有相应代理权”。学界的惯常表述往往疏忽了后者。“意表健全”的表述近年来已开始被学者所采用。笔者认为,“意表健全”比学界惯常使用的“意表真实”更全面,因为意表瑕疵并非均属于意表不真实,例如“戏谑表示”因为缺乏真意而难以被归入“意表不真实”,但将它归入“意表不健全”则很合适。对于“戏谑表示”,《德国民法典》第118条称其“非出于真意”,而史尚宽先生则直称其为“戏谑大言”(参见史尚宽:《民法总论》,中国政法大学出版社2000年版第379页)。“适法”一语初为台湾学者所用,近些年来亦被大陆学者逐渐接受,意为“不违法”,既包括不违反法律、行政法规的强行性规定,亦包括不违背公序良俗。同时,此处的“依法”实乃合同的有效要件,其中的标的在“适法”之外并不需要“确定和可能”;学界亦有相同观点,参见王泽鉴:《民法学说与判例研究》(三),中国政法大学出版社1998年版,第64-66页;崔建远:《合同法》,法律出版社2010年版,第99页。

二、对现有合同效力类型体系的评析

据笔者视界所及,现有的合同效力类型体系主要有两种。②除这两种体系外,学界尚有所谓“三分法体系”,即将合同按其效力类型划分为生效合同、未生效合同、无效合同。该体系太过粗放,而且违反法理,不具有任何代表性,无专门研究的价值,故本文不予以讨论。第一种,将合同按其效力类型划分为四类:有效合同(指生效合同)、可撤销合同、效力待定合同和无效合同;第二种,将合同按其效力类型划分为五类:有效合同(指生效合同)、未生效合同、可撤销合同、效力待定合同和无效合同。这两种体系中,第一种由来已久,与传统民法上法律行为的效力类型完全对应,不但获得学界长期肯定,而且目前已被学者普遍接受,可称为“老四类体系”;第二种问世相对较晚,除个别学者主张外,③参见崔建远:《我国合同效力制度的演变》,载《河南政法管理干部学院学报》2007年第2期;崔建远主编:《合同法》,法律出版社2010年版,第97页。未见广泛采用,可称为“新五类体系”。

(一)老四类体系

老四类体系的特征有二:其一,它始终以“生效”为基点进行体系构建;其二,它只考虑了常态合同而未考虑异态合同。就第一个特征而言,在该体系中,有效合同即指生效合同,可撤销合同即指生效的可撤销合同,效力待定合同即指一旦获得追认就立刻生效的合同,而无效合同亦指因为内容违法而绝对不生效的合同。显而易见,“生效”贯穿该体系的始终。就第二个特征而言,不难看出,只有常态合同,才会在依法成立时“有效”与“生效”合为一体,从而给人以“生效才能有效、有效就是生效”的表象;只有常态合同,才会在效力待定时一旦获得追认就立刻生效。如果将异态合同亦纳入考虑,则问题立即出现。例如,依法成立并附生效条件的合同,在生效条件成就而生效后,固然有效,但在生效条件成就与否确定前,其效力如何,该体系就没有给出答案。又如,附生效期限的效力待定合同(设其生效期限届至时间在其追认权除斥期间届满时间之后),即使获得追认,亦非立刻生效,而是必须等到生效期限届至时才生效,此种现象亦为该老四类体系所无法解释。

老四类体系的两个特征中,后者决定前者。正因为该体系在划分合同的效力类型时,只考虑了常态合同而未考虑异态合同,所以它才能以“生效”贯穿始终。同时,正因为人们在考察合同的效力类型时,往往忽视异态合同而只考虑常态合同,该体系对合同效力类型的划分才能不但获得学界长期肯定,而且目前已被学者普遍接受。

(二)新五类体系

新五类体系所包括的合同效力类型,在老四类体系四种类型的基础上,增加了一种新类型即“未生效合同”。此增加使得新五类体系既保持了老四类体系的部分旧特征,同时亦呈现出了其自身的新特征。该体系始终以“生效”为基点进行体系构建,此即其从老四类体系处继承的旧特征。对此旧特征,前文已有论述,故不再赘。就该体系对异态合同的考虑而言,情况则比较复杂。

该体系中的“未生效合同”与可撤销合同、效力待定合同和无效合同这三种非依法成立的合同相并列,可见它属于依法成立的合同;同时,它又与依法成立的合同中的“有效合同(即生效合同)”相并列,可见它其实就是依法成立但未生效的异态合同。

该体系将“有效合同(即生效合同)”与“未生效合同”并列,表明它已将异态合同纳入考虑。一个生效,另一个未生效,此种并列完全合乎逻辑。但是,该体系对可撤销合同和效力待定合同,却未给予同样的考虑,这就违反了对事物进行分类的基本法则。

设某可撤销合同附有生效条件,并且该生效条件成就与否确定的时间为A日,而其撤销权除斥期间届满时间为A日之后若干日的某日。那么,在合同未被撤销但撤销权却存在的前提下,该合同在A日之前就是“未生效的可撤销合同”。但这个“未生效的可撤销合同”却无法被该体系所容纳。首先,它不属于该体系中的无效合同和效力待定合同,其理由显而易见,自不待论。其次,它不属于该体系中的未生效合同,因为该体系中的未生效合同属于依法成立的合同,而它却不属于依法成立的合同。最后,它亦不属于该体系中的可撤销合同,因为可撤销合同一贯被学界认为是已经生效的合同,只是可撤销而已,而“未生效的可撤销合同”则尚未生效。

同样地,设某效力待定合同附有生效期限,并且该合同的追认权除斥期间届满时间为M日,而其生效期限的届至时间为M日之后若干日的N日。在获得追认前,合同既效力待定又未生效,可称为“未生效的效力待定合同”。这个“未生效的效力待定合同”亦无法被该新五类体系所容纳:它不属于该体系中的未生效合同,其理由已如上述;它亦不属于该体系中的效力待定合同,因为效力待定合同一贯被学界认为是一旦获得追认就立刻生效的合同,而该“未生效的效力待定合同”即使获得追认亦不立刻生效,因为其生效期限尚未届至。

通过上述实例分析可以看出,如果将异态合同纳入考虑而考察可撤销合同和效力待定合同,就会出现两种新的合同效力类型,即“未生效的可撤销合同”和“未生效的效力待定合同”。这两种新类型是该新五类体系所无法容纳的。如果将这两种新类型亦纳入该新五类体系,那么该新五类体系中的合同效力类型就不是五种,而是七种了。这样一来,该新五类体系自身的名称亦应当同时改为“新七类体系”了。

当然,这种包含了七种合同效力类型的“新七类体系”并无多大价值。“新七类体系”固然因为逻辑推演严密而在合同效力类型的划分上合乎逻辑,没有重复,不留空白,但新增加的两种效力类型却过于繁琐,很不便于适用。在构建合同效力类型的体系时,正如最高人民法院杨永清法官所说的那样,“合同效力的类型不宜划分过多,理论研究应当把复杂的问题简单化”。①杨永清:《批准生效合同若干问题探讨》,载《中国法学》2013年第6期。同时,该新增加的两种效力类型还肢解了“可撤销合同”和“效力待定合同”这两个概念各自的完整性,破坏了至少是淡化了这两个概念当中所蕴含的最大程度承认人们意思自治,从而鼓励交易这样的价值和理念。本文并不反对将合同的效力类型划分为这七种,而只是欲说明在构建合同效力类型的体系时,视野应当全面,逻辑应当严密,否则就会出现如上所述那种捉襟见肘而彼此不能兼顾的窘态。

(三)原因何在?出路何方?

现有的合同效力类型体系之所以出现前述问题,有着多方面的原因。

自表面观察,原因在于现有体系在构建时未将异态合同纳入考虑,似乎只要考虑了异态合同,问题就会得到解决。但是,事情并非如此简单。对依法成立的异态合同在生效前的效力问题,《合同法》有第45条第2款的规定以资适用,学说上亦素有期待权的理论,但前述问题表明,此等规定和理论皆不足恃。

学界惯常于用期待权的理论来解释依法成立的异态合同的债权人在该合同生效前的法律地位。①参见谢怀栻等:《合同法原理》,法律出版社2004年版,第93页;王卫国主编:《民法》,中国政法大学出版社2007年版,第142页;马俊驹、余延满:《民法原论》,法律出版社2010年版,第200-201页。依法成立的异态合同在生效前固然存在着期待权,但该期待权存在的基础是什么?如果合同是无效合同,那么期待权还会存在吗?所以,观察依法成立的异态合同在生效前的效力问题时,期待权并非思考的终点,我们还应当寻觅更深层次的原因。

现有体系均始终以“生效”为基点进行体系构建,其所谓“有效合同”,均指生效合同,即只有生效合同才是有效合同。这就不能不吸引善于思考者的审视的目光,而诸多疑问亦随之汹涌喷出:以“生效”为基点而划分合同效力类型的科学性何在?对合同进行法律评价的时间到底应当是合同成立之时还是合同生效之时?有效合同仅指生效合同,那么,未生效的合同是否是有效合同?它是无效合同吗?依法成立的异态合同在生效前是否是有效合同?既然合同依法成立即对当事人具有法律约束力(《合同法》第8条),那么,异态合同在依法成立之后生效之前的效力状况如何?合同有效到底有什么效?合同生效到底生出什么效?这两个概念当中的“效”字含义相同吗?合同有效与合同生效这两者之间到底是什么关系?合同的效力与合同的法律约束力这两者的关系究竟如何?论及这两者时,有学者首先三言两语表明合同的法律约束力不同于合同的效力,然后对合同的法律约束力即不再理睬,而是挥洒笔墨去详细论述合同的效力,②参见韩世远:《合同法总论》,法律出版社2011年版,第154-230页。那么,这种对合同法律约束力的轻慢态度合适吗?

现有体系中的“无效合同”,其所谓“无效”均仅指合同因内容违法所导致的无效,而无法涵盖合同因其他原因(意表瑕疵、效力待定合同被拒绝追认)所导致的无效。同时,在界定“合同无效”时,现有体系使用了“不许按……赋予……”、“不按……赋予……”、“不能被赋予……”和“不能产生……”等诸如此类的表述。③长期以来直至目前,我国的合同法著述尤其是各个高校使用的合同法学教材均是如此界定合同(绝对)无效,未见例外。这些表述存在相互间的差异甚至矛盾暂且不论,仅其语气、风格或文字含义就不能不再次引发善于思考者的审视和疑问:“无效”的“无”能被解释为“不许”、“不按”、“不能”吗?这样的解释合乎语言的规则吗?

最后,现有体系中的新五类体系将未生效合同作为一种新的合同效力类型,那么,这个“未生效合同”本来意指什么合同?它的首创者如何理解它?它的后来的使用者又是如何理解并篡改它的意义的?

这些众多的疑问说明,现有的合同效力类型体系之所以出现前述问题,固然与构建体系时未考虑异态合同,从而导致逻辑不够严密有关,但合同法理论长期以来对某些基本概念界定尚不清晰,或者违背生活常识,甚至严重违反法理,则是更深层次的原因。由是之故,对合同效力类型问题正本清源并重新梳理,然后在视野全面、逻辑严密的基础上,尊重生活常识,改正法理错误,最终重构合同效力类型的体系,就很有必要。笔者深信,这项工作不会是没有意义的。

三、合同的有效与生效

在合同的有效与生效问题上,长期以来直至目前的通说认为:先有合同生效,后有合同有效;生效合同才是有效合同,没有生效的合同就不是有效合同;合同的有效就是指合同的生效。该通说可称为“有效生效等同说”。该通说不但被合同法的理论研究者所普遍坚持,④该通说在我国高校所使用的合同法学教材中随处可见。崔建远、韩世远、陈小君、郭明瑞、韩松等教授在其主编的合同法学教材中均持此种见解。更为引人注目的是,对“主体合格、意表健全、标的适法”这三者,有的学者称为合同的“生效要件”,有的则称为“有效要件”,而无论如何称呼,其意均指合同生效之后才有效。崔建远教授主编的《合同法》(法律出版社2010年版)第97页上有这样的话:“一些特殊合同可能有一些特殊的有效要件,如对外合作开采石油合同需要经过国家有关行政主管部门的批准才能生效。”这实际上是说,合同有效等同于合同生效。韩世远教授在其颇有声名的《合同法总论》(法律出版社2011年版)一书第152-154页亦认为合同生效之后才有效。而且亦获相关司法实务者的高度赞同。①例如,最高人民法院的刘贵祥、杨永清两位法官就认为依法成立的合同在获批生效前是未生效合同,在获批生效后才是有效合同。参见刘贵祥:《论行政审批与合同效力》,载《中国法学》2011年第2期;杨永清:《批准生效合同若干问题探讨》,载《中国法学》2013年第6期。笔者认为,该通说颇多含混之处,非常值得反思。

(一)合同生效的真相

合同生效到底生出什么效?这个问题迄今为止一直没有得到彻底解决。合同法理论认为,合同生效乃是生出“合同的效力”,但这个“合同的效力”究竟何指?是指合同的法律约束力?是指合同的履行效力?还是指其他?对此,合同法学界迄今并未给出合乎法理并且具有说服力的答案。

1.生出法律约束力?

司法实践长期以来认为合同生效就是生出法律约束力,而合同在生效前则没有法律约束力。根据最高人民法院杨永清法官所提供的信息,从《合同法》颁行前直到法释[2009]5号施行前,我国法院对需批准生效合同在获批生效之前的效力状态均按无效处理。即使在法释[2009]5号施行之后直到目前,依然有许多民事法官认为需批准生效合同在获批生效之前对当事人没有法律约束力。②参见杨永清:《批准生效合同若干问题探讨》,载《中国法学》2013年第6期。在理论界,亦有著名学者持此种见解。王利明教授在解释合同的生效时就认为:“所谓合同的生效是指在已经达成合意的基础上,用法律规定的生效标准对当事人的合意进行评价,……合同生效,它就产生了拘束力。如果当事人的合意不符合法律规定的生效标准,那么它就可能是无效的或者是可撤销的合同。”③王利明:《合同无效制度的问题》,载http://www.civillaw.com.cn/article/default.asp?id=18694,最后访问时间:2014年8月24日。

此种见解不但违反法律规定,因为根据《合同法》第8条,合同依法成立即对当事人具有法律约束力,当事人不得擅自变更或解除合同,而且违背法律的逻辑和生活的逻辑。按照此种见解,依法成立的异态合同在生效前是无效合同。合同依法成立竟然会无效,这显然不合乎法律的逻辑。既然依法成立的合同都可能因为没有生效而无效,那么,生活中谁还会或者还敢认真地对待合同?依法成立的合同岂非儿戏?交易安全如何保障?诚信待人还有什么价值?更为严重的是,此种见解所指导的司法实践还极易诱发甚至纵容机会主义行为:对于需批准生效合同,有义务报批者在认为合同生效对自己有利时就报批,否则就不报批。④参见蔡立东:《行政审批与权利转让合同的效力》,载《中国法学》2013年第1期。

2.生出履行效力?

关于合同的生效,另一种见解则认为合同生效系生出合同的履行效力。此种见解认为,附生效期限和生效条件的合同在依法成立时即具有法律约束力,但在生效之前没有履行效力,只有在生效时才生出履行效力,⑤比之前种见解,此种见解在学界更为流行。参见陈丽苹、黄川:《论先契约义务》,载《中国法学》1997年第4期;赵旭东:《论合同的法律约束力与效力及合同的成立与生效》,载《中国法学》2000年第1期;崔建远:《合同法总论》(上卷),中国人民大学出版社2008年版,第217页;崔建远、吴光荣:《中国法语境下的合同效力:理论与实践》,载《法律适用》2012年第7期。合同才可以履行。

笔者认为,比之前述那种认为合同在生效前没有法律约束力而只有在生效后才生出法律约束力的见解,此种见解的确具有相当的说服力。按照此种见解,依法成立的异态合同在生效前具有法律约束力,这不但符合法理,而且亦符合法律(《合同法》第8条)。但是,此种见解认为合同生效就是生出合同的履行效力,对这一点笔者却无法赞同。

将合同生效解释为合同生出履行效力,实际上是混淆了合同生效与合同履行。的确,在很多情况下合同生效之时即可履行;但是,亦不乏这样的情形:合同已经生效,只是因为约定的履行期限尚未届至,所以合同并不开始履行。同时,衡诸债法法理,要有合同履行,必须先有合同之债。如果合同生效真的是生出合同的履行效力,那么合同之债的产生时间就只能在合同生效之前,而这样一来,就彻底地违反了民法理论上法律行为的基本原理。

3.生出合同之债

按照法律行为的基本原理,法律行为旨在追求某种私法上的效果,其生效则意味着生出该私法上效果,这就是法律行为“生效”的真正意思。换言之,所谓“生效”的“效”,意为“法律行为所追求的私法上效果”。不同的法律行为,其生效所生出的私法上效果是不同的。就债权行为而言,其生效所生出的私法上效果就是债,而作为债因之一种兼债权行为之一种的(债权)合同,其生效肯定就是指生出合同之债了。

此处的关键问题在于,法律行为所追求的那个私法上效果,在法律行为理论上的正式称谓叫做“法律行为的效力”①传统民法理论将法律行为所追求的私法上效果称为法律行为的“效力”,这的确造成了理解上的困难。诸多无可争辩的事实已经证明,如无特别提示,人们很容易望文生义地将法律行为的“效力”错误地理解为法律行为的法律约束力,从而更进一步错上加错地认为法律行为未生效时就没有法律约束力。就“合同的效力”而言,笔者迄今所接触的合同法著述均未见指明“合同的效力”就是“合同之债”。其中,韩世远教授在其《合同法总论》(法律出版社2011年版)中,虽然出于为读者着想的良好愿望而不厌其烦、不厌其详地对“合同的效力”作了解释和罗列,甚至在该书第167页专门附了插图,但阅读之后依然令人不无遗憾地感到所用笔墨虽多,最终却还是言未中的。。例如,在附生效期限的法律行为,所附生效期限的作用在于延缓法律行为的效力的发生。在这里,被延缓的“法律行为的效力”即指法律行为所追求的那个私法上的效果,而非指其他效力(例如法律行为的法律约束力)。王泽鉴教授认为合同的法律约束力与合同的效力并不相同。他指出,应当严格区分契约的拘束力(即“法律约束力”,下同)与契约的效力:前者指除当事人同意或有解除原因外,不容任何一方任意反悔而解约或无故撤销;后者则指基于契约而生的权利义务。②参见王泽鉴:《债法原理》(第一册),中国政法大学出版社2001年版,第193页。除王泽鉴教授外,其他许多学者如日本的星野英一教授、德国的拉伦茨教授、中国大陆的耿林博士和笔者亦严格区分合同的法律约束力和合同的效力。③参见[日]星野英一:《日本民法概论·Ⅳ·契约》,姚荣涛译,刘玉中校订,三民书局1998年版,第18页;[德]卡尔·拉伦茨:《德国民法通论》(下册),王晓晔等译,法律出版社2003年版,第725页;耿林:《合同的成立与生效:概念与体系》,载崔建远主编:《民法九人行》(第2卷),金桥文化出版(香港)有限公司2004年版,第309-310页;孙文桢:《合同效力问题三论》,载《法治研究》2010年第7期。

到此为止可以肯定,合同生效并非生出合同的法律约束力,亦非生出合同的履行效力,而是生出“合同的效力”即合同之债。正是因为生效生出合同之债,所以生效后的合同才具有履行效力。

4.“履行效力”与不当得利、期前清偿

前文在论述合同生效实系生出合同之债时,批判了在合同生效问题上的“履行效力说”,认为“履行效力说”混淆了合同的生效与合同的履行。衡诸债法法理,如果认为合同生效就是生出合同的履行效力,那么,在合同生效之前债务人向债权人清偿而为给付的(假设合同中没有不得进行期前清偿的约定),就不成立不当得利。但是,实际上,合同生效却不是生出合同的履行力,而是生出合同之债。既然如此,那么在合同生效之前就并不存在合同之债。所以,如果在合同生效之前,债务人向债权人清偿而为给付的,即构成非债清偿(狭义),完全可以成立不当得利。④参见王泽鉴:《民法总则》,中国政法大学出版社2001年版,第438页;王泽鉴:《债法原理》(第二册),中国政法大学出版社2002年版,第54页。

(二)合同有效的界定和种类

如前所述,通说长期以来将有效合同理解为已经生效的合同。目前,依然有不少著名学者持此见解。⑤崔健远教授虽然认为依法成立的附生效条件合同在生效前有法律约束力,但依然认为该合同生效之后才是有效合同,刘贵祥和杨永清二位法官亦持此见解。参见崔建远主编:《合同法》法律出版社2010年版,第97页;刘贵祥:《论行政审批与合同效力》,载《中国法学》2011年第2期;杨永清:《批准生效合同若干问题探讨》,载《中国法学》2013年第6期。笔者不同意此见解,而在借鉴吸收传统民法区分合同的效力(即“合同之债”)和合同的法律约束力的基础上,认为有法律约束力的合同就是有效合同。换言之,所谓合同有效即指合同对当事人具有法律约束力,而此所谓“法律约束力”,则指当事人应受约束而不得擅自变更或解除合同。

笔者如此界定“合同有效”,其依据有三个方面。其一,法律依据。《合同法》第56条规定:“无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效,不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效。”据此可知,“合同有效”即指合同具有法律约束力。同时,《合同法》第8条规定:“依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人……不得擅自变更或解除合同。”据此可知,凡依法成立的合同,均自成立时有效,而非生效时才有效。只要依法成立的合同存在,那么“合同有效”就一直存在,而与合同之是否生效无关。其二,法理依据。依法理学原理,“法律效力”一语指的就是法律约束力。沈宗灵教授认为:“法律效力,即法律约束力,指人们应当按照法律规定的那样行为,必须服从。”他还认为:“非规范性法律文件的效力,指判决书、裁定书、许可证、合同等的法律效力。这些文件在经过法定程序之后也具有法律约束力。”①沈宗灵主编:《法理学》,北京大学出版社2000年版,第463页。换言之,法律效力就是指法律约束力,有法律约束力就意味着有法律效力,简称为“有效”。其三,生活依据。在日常生活中,当我们问某合同是否有效时,我们其实就是想知道诸如此类问题的答案:该合同在法律上算不算数?能不能管住当事人?如果一方不认账了,法律能不能想办法让他认账?或者想办法让他承受不利后果?显而易见,这些问题其实就是合同有无法律约束力的问题。

合同有效包括两种类型。合同依法成立固然具有法律约束力,不过,有法律约束力的合同却并非均系依法成立,可撤销合同即是如此。对于可撤销合同来说,虽然存在欺诈、胁迫等瑕疵,难谓依法成立,但是只要合同未被撤销,它就依然具有法律约束力,依然有效。

关于可撤销合同的性质,学界素有“有效合同说”、“效力未定合同说”和“效力不完全合同说”。②关于这三种学说的详细内容,参见韩世远:《合同法总论》,法律出版社2011年版,182-183页。笔者赞同“有效合同说”。反对该说者认为,可撤销合同只对无撤销权人才具有完全的法律约束力,而对撤销权人,至少在撤销权除斥期间届满之前,没有完全的法律约束力,因为“撤销权人通过其撤销权,可使合同归于消灭”。③梁慧星:《民法总论》,法律出版社2007年版,第197页。

笔者认为,可撤销合同固然可能因为撤销权的行使而被撤销,但合同只要未被撤销,就依然对撤销权人具有法律约束力,因为享有撤销权并不等于合同已被撤销。同时,即使撤销权人行使了撤销权,合同亦非必然会被撤销,因为撤销权人无权直接撤销合同,只能向裁判机关请求撤销,而裁判机关最终有可能支持撤销权人的请求,亦有可能不支持。另外,还可以作一个类比。与可撤销合同中存在撤销权一样,赠与合同中亦存在撤销权。依《合同法》第186条,赠与人在赠与财产的权利转移前可撤销赠与。试问:我们能否因为赠与人具有“撤销权”,就说赠与合同不是有效合同?所以,考察可撤销合同时,无视撤销权固然不妥,但过分夸大撤销权亦同样不妥。一言以蔽之,可撤销合同只要未被撤销,就与依法成立的合同一样具有完全相同的法律约束力,亦为有效合同。

综上,笔者将依法成立的合同的有效称为“狭义合同有效”,将其与可撤销合同的有效统称为“广义合同有效”。同时,鉴于可撤销合同只在未被撤销时才(依然)有效,故笔者将其有效称为“合同相对有效”,而将狭义合同有效称为“合同绝对有效”。需要说明的是,后文如无提示,“合同有效”均取其广义。

(三)合同有效与生效的关系

合同有效意味着合同具有法律约束力,意味着当事人不得擅自变更或解除合同。只有当事人首先接受此约束,合同才可能在此基础上进一步生效,从而生出合同之债(即合同法理论所谓“合同的效力”)。相反地,如果合同没有法律约束力,当事人对合同可以任意反悔,那么合同也就无法生效。所以,合同有效乃是合同生效的必要前提。在论及契约的拘束力与契约的效力时,王泽鉴教授不但认为这两个概念并不相同,而且还认为契约效力的发生(即“合同的生效”)以契约有效成立(即“合同有效”)为前提。①参见王泽鉴:《债法原理》(第一册),中国政法大学出版社2001年版,第193页。

合同有效乃生效的必要前提这一点在常态合同那里难以发现,因为常态合同在依法成立时即生效,“生效”吞没了“有效”。但是在异态合同那里就很清楚,因为异态合同的生效与成立并非同时。例如,附生效条件的合同在依法成立后生效条件是否成就确定前,因为依法成立而具有法律约束力,为有效合同。在此基础上,生效条件成就时合同生效,该条件确定不成就的,合同确定不生效并因而归于消灭。②参见寇志新:《民法总论》,中国政法大学出版社2000年版,第228页;魏振瀛主编:《民法》,北京大学出版社2000年版,第158页。显然,如果该合同无效,没有法律约束力,那么即使生效条件成就,它亦无法生效。

合同生效仅针对有效合同而言,如非有效合同,合同生效即无从谈起。当我们问一个学生是大二还是大三时,我们不言自明的前提是:该学生已是大学生(本科生)。同此一理,当我们判断一个合同是否生效时,其前提不言自明:该合同已是有效合同。

学界惯常于用期待权的理论来解释依法成立的异态合同的债权人在该合同生效前的法律地位③参见谢怀栻等:《合同法原理》,法律出版社2004年版,第93页;王卫国主编:《民法》,中国政法大学出版社2007年版,第142页;马俊驹、余延满:《民法原论》,法律出版社2010年版,第200-201页。。笔者认为,该期待权实际上依附于合同有效。显而易见,如果合同没有法律约束力,那么就不存在任何期待权。

(四)独立的效力层次:合同有效

既然合同有效乃生效的必要前提,那么就存在着“合同成立→合同有效→合同生效”这样的事实链条和思维链条。合同的成立和生效均为事实判断,合同的有效则为价值判断。合同成立意味着缔约人想产生合同之债,合同有效意味着该债能够产生,合同生效则意味着该债已经现实地产生了。所以,“合同成立→合同有效→合同生效”,其实就是“想生债→能生债→生出债”。

理论界和实务界迄今对合同有效尚无正确认识,更未给予充分重视,反而一直认为合同只有首先生效然后才能有效,从而以“生效”吞没了“有效”。此系严重的法理错误。笔者认为,合同有效乃独立的效力层次,合同法理论应当将合同有效从合同生效的长期桎梏中解放出来,并给合同有效以专门的理论空间。

(五)对“有效生效等同说”的批判

综上所述可知,学界长期以来流行的并且目前依然流行的通说即“有效生效等同说”是错误的。该说认为合同生效之后才有效,有效合同就是指生效合同。但是通过上述分析可以看出,合同有效系指合同具有法律约束力,当事人不得擅自变更或解除合同,而合同生效则指合同在有效基础上生出合同的效力,即生出合同之债。合同有效的“效”并不等同于合同生效的“效”,前者指合同的法律约束力,后者指合同之债。所以,合同有效并不等同于合同生效。不仅如此,上述分析还表明,合同有效乃是合同生效的必要前提,是先有合同有效,然后才有合同生效,而不是相反。

四、合同的无效与绝对无效

合同无效有绝对无效和相对无效之分,本部分仅探讨合同无效的含义与合同绝对无效中的“任何人均得主张其为无效”,因为在这两个问题上,学界某些观点颇值商榷。至于合同相对无效,后文专辟空间予以论述。

(一)合同无效的界定

合同无效系指合同对当事人没有法律约束力。如此界定合同无效,与前文对合同有效的界定完全对应。合同之所以对当事人没有法律约束力,或因为内容违法,或因为其他原因(意表瑕疵、效力待定合同被拒绝追认)。

合同无效的“无效”,一直被解释为“不许按当事人合意的内容……赋予法律效果”、①参见崔建远主编:《合同法》,法律出版社2010年版,第97页。“在法律上不按当事人合意的内容赋予效力”、②参见韩世远:《合同法总论》,法律出版社2011年版,第168页。“不能被赋予国家法律体制层面上的效力”、③参加陈小君主编:《合同法学》,高等教育出版社2009年版,第96页。“不能产生当事人所预期的法律后果”④参见韩松等:《合同法学》,武汉大学出版社2008年版,第66页。以及其他诸如此类的意思。这些表述相互间的差异甚至矛盾暂且不论,仅“不许按……赋予……”、“不按……赋予……”、“不能被赋予……”和“不能产生……”这样的表述,其语气、风格和文字含义就均与“无效”的“无”严重不合,因为根据语言的规则,无论怎样解释,“无效”的“无”字都不可能被解释为“不许”、“不按”、“不能”之类。

如此界定“合同无效”,实际上是误将原因当成了结果。本欲表述什么是合同无效,但实际上却在表述合同为什么无效。无论“不许按当事人合意的内容……赋予法律效果”,还是“在法律上不按当事人合意的内容赋予效力”,无论“不能被赋予国家法律体制层面上的效力”,还是“不能产生当事人所预期的法律后果”,实际上均是在解释合同为什么不具有法律约束力。衡诸合同法理,正因为此等“不许按……赋予……”、“不按……赋予……”、“不能被赋予……”和“不能产生……”,合同才无法律约束力,换言之,合同无效。

笔者认为,合同无效的“无”就是“没有”,“无效”就是“没有效”,就是“没有法律效力”即“没有法律约束力”。这种理解不但符合语言的规则,而且亦在前文论述中得到证实。

必须指出的是,学界目前对合同无效的界定,皆单一地从合同内容违法角度考虑问题,而未考虑意表瑕疵所导致的合同无效,未考虑效力待定合同被拒绝追认所导致的合同无效。这样界定的合同无效概念只能涵盖合同绝对无效的部分情形,而无法涵盖合同绝对无效的全部情形,更无法同时涵盖合同相对无效,⑤按照意思表示瑕疵理论,意表瑕疵所导致的意思表示无效中,有的无效可对抗任何人,有的无效则不得对抗善意第三人。前种情形下的合同无效(例如合同因胁迫而被撤销)属于绝对无效,后种情形下的合同无效(例如合同因欺诈而被撤销、因通谋虚伪表示所致无效)则属于相对无效。又,效力待定合同因被拒绝追认所导致的无效亦属于绝对无效。这些合同无效情形均无法被目前的合同无效概念所涵盖。因此带有先天的片面性,应当予以纠正。

(二)不强制履行还是不得履行?

合同无效既然意味着没有法律约束力,那么就不存在债务人必须履行债务或者债权人有权请求债务人履行债务这回事。自法律角度观察,合同无效意味着法律不强制债务人向债权人履行,意味着法律不支持债权人对债务人的履行请求。换言之,合同无效意味着法律不强制履行合同。

那么,合同无效是否还意味着合同不得履行?王利明教授认为:“无效合同有一个重要规则就是不得履行性。所谓无效合同的不得履行性就是说当事人在缔结无效合同之后,不得根据合同来继续履行。”⑥王利明:《合同无效制度的问题》,载http://www.civillaw.com.cn/article/default.asp?id=18694,最后访问时间:2014年8月24日。笔者通过百度、搜狗、搜搜等各大网络搜索引擎搜索到的“合同无效”词条,亦均表达了同样观点,可见此观点非常流行。

衡诸生活实际,的确有无效合同不得履行的情形。例如,贩卖毒品、拐卖儿童的合同系无效合同,法律不但不会强制履行,而且还会禁止履行。但是,此种现象并不能证明合同无效即意味着合同不得履行,而只能说明,此时的合同因为其内容违反禁止性法律规定(例如实施犯罪的合同),因此不但不能获得法律的支持,而且还要遭到法律的禁止。

不过,有的无效合同,法律固然不强制其履行,但亦并不禁止其履行,某些违反善良风俗的合同即为适例。甲乙均系大三学生,双方约定乙在大庭广众之下给甲下跪并磕三个响头,而甲则在乙下跪磕头之后把自己的某名牌手机的所有权移转于乙。该合同因为内容违背善良风俗,所以无效。该合同无效只意味着乙在法律上没有义务非下跪磕头不可,相应地,甲亦没有权利请求乙下跪磕头;如果乙不愿意依约下跪磕头,则法律不会强制他这样做。这就是该合同无效的含义。

那么,如果乙愿意对甲下跪磕头呢?法律当然不会禁止,因为此等行为并未违反禁止性的法律规定。——自愿受辱,其不值得提倡,且在道德上应受谴责,自不待论。

所以,合同无效只意味着法律不强制债务人履行合同,而并不意味着法律在此之外还禁止合同的履行。在不强制之外是否还要禁止,须依有无相应禁止性法律规定而为判断。

英国著名合同法学家阿狄亚教授有言:“在合同仅被宣告无效时,当事人仍然完全有自由履行该合同,如果他们愿意这样做的话。法律所做的只是拒绝强制履行合同。”①[英]P.S.阿狄亚:《合同法导论》,赵旭东等译,法律出版社2002年版,第337页。此话的意思与笔者的上述理解完全相同。

(三)“任何人均得主张其为无效”

合同绝对无效系指当然无效、自始无效和确定无效。其中的“当然无效”,依学者见解,意为“任何人皆得主张其为无效,亦得对任何人主张之”②王泽鉴:《民法总则》,中国政法大学出版社2001年第1版,第479页。。但是,关于如何理解“任何人皆得主张其为无效”,却有两个问题需要探讨:其一,何为“主张”?其二,是否允许当事人以自己缔约时存在违法而主张合同绝对无效?如果允许,那么是否有违“禁止反言”原则?

关于第一个问题,综观整个私法理论,未见有对“主张”概念的专门界定。笔者认为,所谓“主张”,并非一般性地对某事物表示一下看法,而是希望保有或得到“权利或利益”即“权益”。如无权益存在,就无所谓“主张”。权益之所在,即主张之所在。通俗地讲,只有与某合同有直接利害关系的人才有资格“主张”合同无效;同时,既然是为权益而主张,那么“主张”肯定只能向可能侵害或已经侵害了“主张”者的权益的人实施,而不能向其他人实施。③笔者曾专门借助电子软件查阅了我国台湾地区民法典(2010年最新修正),发现其中总共有25处“主张”。经逐一分析,发现均可支持笔者此处的结论。另,王泽鉴教授在其《民法总则》(中国政法大学出版社2001年第1版)第283页谈及“台湾土地法”第30条时,有“承受人自耕能力之有无,纵未经当事人主张或抗辩”之语。显然,“主张”与“抗辩”系反义词,对“抗辩”的思考亦有助于理解“主张”。

基于此种认识可以推知,如果有人与某合同无直接利害关系但向法院起诉,请求法院宣告该合同无效,那么,这只是一般性地对该合同的法律效力表示了一下看法,而非“主张”。对此,法院完全有权依据《民事诉讼法》第119条第1项规定,以“原告与本案没有直接利害关系”为由裁定不予受理(立案前),或者裁定驳回起诉(立案后)。

所以,“任何人均得主张其为无效”,其真意当指“任何与合同有直接利害关系的人均可以主张合同为无效”。王利明教授认为:“在(合同)与第三人利益无关的情况下,如果第三人也可以随意地在法院主张合同无效,就会导致很多人能够无端地干预别人的合同关系……就会损害他人利益,影响社会安定。”④王利明:《合同无效制度》,载《人大法律评论》2012年第一辑。笔者认为,王利明教授在此误会了“主张”概念的含义。正如上述,与合同没有直接利害关系的第三人请求法院宣告合同无效的行为根本就不是“主张”,而仅仅是表示了一下他本人对合同法律效力的看法而已。

关于第二个问题,学界有观点认为,如果当事人以自己缔约时存在违法而主张合同绝对无效,应当禁止,因为这种行为有违“禁止反言”的原则。①参见杨士海、陈灿平:《无效合同中的恶意抗辩之司法应对》,载《人民法院报》,2012年4月5日。

众所周知,“禁止反言”系英美法上的原则。综观英美法对该原则的运用不难发现,无论其理论界和实务界对该原则做怎样的解释和演绎,“禁止反言”中的“言”即允诺都必须不违法,否则,对违法的允诺,是完全可以违反的。在卖淫嫖娼合同、贩卖毒品合同等无效合同中,任何一方当事人都可以违反自己缔约时的允诺,因为该允诺本来就无任何法律约束力。只要有证据证明当事人缔约时的允诺确系违法,则无论是否故意违法,他都可以以自己缔约时存在违法而主张合同绝对无效,而与“禁止反言”原则无涉。

五、合同相对无效的类型

在我国大陆,“合同相对无效”概念为王利明教授所最先提出。②参见王利明:《合同法研究》(第1卷),中国人民大学出版社2002年版,第635页。既然合同绝对无效系指合同“当然无效、自始无效、确定无效”,那么就解释论而言,合同绝对无效受限制的任何情形皆属合同相对无效。③参见[日]近江幸治:《民法讲义Ⅰ·民法总则》,成文堂1995年版,第273页。这种意义上的合同相对无效在外延上过于宽泛,甚至将给付已经实际发生的继续性合同被宣告无效④参见王泽鉴:《民法总则》,中国政法大学出版社2001年版,第482页;崔建远主编:《合同法》,法律出版社2010年版,第35页。、合同可撤销亦包括了进去。有鉴于此,学界对“合同相对无效”做目的性限缩,将其界定为不涉及所有人而只涉及特定人的合同无效。⑤参见王泽鉴:《民法总则》,中国政法大学出版社2001年版,第483页;耿林:《强制规范与合同效力》,清华大学法学院博士学位论文(2006),第245页。本文的论述即以此为基础。

综观学界见解,合同相对无效共有两种类型,其一为仅特定第三人得主张型,其二为不得对抗善意第三人型。不过,这两种类型的合同相对无效,其所谓“合同”,并非均为《合同法》所谓的“合同”。

(一)仅特定第三人得主张型

该类型的合同相对无效,系指合同仅对某特定第三人才无效,对其他人则有效。换言之,只有某特定第三人才有权主张该合同无效,而其他人均无权主张合同无效。该类型的合同相对无效,近年来被学界广泛提及⑥参见陈小君主编:《合同法学》,高等教育出版社2009年版,第97页;崔建远主编:《合同法》,法律出版社2010年版,第101页;韩世远:《合同法总论》,法律出版社2011年版,第170页。,法释[2003]7号第10条则被王轶教授认为是该类型的典范。⑦参见王轶:《合同效力认定的若干问题》,载《国家检察官学院学报》2010年第5期。崔建远教授认为,“德民”(指《德国民法典》,下同)第135条规定的就是合同相对无效。⑧参见崔建远主编:《合同法》,法律出版社2010年版,第101页

1.“德民”第135条

“德民”第135条被德国民法学者认为是德国民法上法律行为相对无效的典型。⑨参见[德]迪特尔·梅迪库斯:《德国民法总论》,邵建东译,法律出版社2001年版,第375页。该法第135条第1款规定:“如果处分标的物违反了法律为保护特定人所作的禁止出让的规定时,其处分仅对该特定人无效。根据强制执行或者假扣押进行的处分,与根据法律行为进行的处分相同。”不难看出,该条所谓“仅对该特定人无效”(即“相对无效”)系指处分行为的无效,而并非指债权合同的无效。

2.法释[2003]7号第10条

法释[2003]7号第10条规定:“买受人以出卖人与第三人恶意串通,另行订立商品房买卖合同并将房屋交付使用,导致其无法取得房屋为由,请求确认出卖人与第三人订立的商品房买卖合同无效的,应予支持。”如上所述,王轶教授认为该条规定的就是仅特定第三人得主张型的合同相对无效。

笔者认为,该条违反了债权的平等性和相对性,难言合理。当然,考虑到该条施行于《物权法》颁行前,因此它违反法理尚情有可原。如将该条所规定情形置于《物权法》颁行后的背景下考虑,则处理办法就截然不同。首先,考察房屋买卖合同订立后,买受人是否依《物权法》第20条规定办理了预告登记。如果办理了,那么他可以依法主张出卖人与第三人间的房屋过户登记行为(相对)无效①依《物权法》第20条,不动产预告登记后,未经预告登记权利人同意而处分该不动产的,处分行为效力待定。笔者认为,该条规定对德国法的借鉴不够彻底,其中的处分行为的效力应为相对无效。有学者亦持相同见解,参见侯国跃:《论不动产预告登记》,载《河北法学》2011年第2期。,从而保护自己的债权。如果买受人未办理预告登记,则可认为他并不重视自己的债权,可认为他并不在乎该房屋被再次出卖给第三人甚至过户。②衡诸法理学原理,法律一经公布,即应视为人民都已经知道该法律的存在,而不管人民是否实际上已经知道。例如,只要实际上构成了非法捕捞水产品罪,那么,即使行为人不知道《刑法》第340条的存在,亦依然应当接受刑罚。这种情形下,如果买受人请求出卖人承担违约责任,法院当然应予支持,但是如果他请求确认出卖人与第三人间的房屋买卖合同无效,法院就不应当支持。

由是观之,对同样情形,在《物权法》颁行前,依照法释[2003]7号第10条处理,买受人竟然可对他人间的债权合同主张无效,这显然违反债法法理,而在《物权法》颁行后,买受人如果办理了预告登记,在出卖人将房屋过户与第三人时,他就可以主张过户无效。这时,对一个法律行为(过户登记行为属于物权合同),利益受损的特定人有权主张无效,这不但未违反任何法理,而且还合乎常理和法律。只不过这时,该特定人所主张无效的是物权合同而非债权合同。

3.《合同法》第52条第2项

《合同法》第52条第2项规定,“恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益”的合同,系无效合同。实际上,无论是否恶意串通,只要损害“国家利益”或“集体利益”,③王轶教授认为民法上不存在集体利益,笔者赞同此见解,但为行文方便,此处暂从法条原文。关于王轶教授的观点,参见王轶:《合同效力认定的若干问题》,载《国家检察官学院学报》2010年第5期。即属违背公序良俗,合同均为无效,这一点已为学界共识。对此处的“第三人利益”,王利明教授将其分为“不特定第三人的利益”和“特定第三人的利益”,并进而认为“不特定第三人的利益”属于社会公共利益,侵害“不特定第三人的利益”属于违背公序良俗,合同无效,而侵害“特定第三人的利益”的合同则属于侵害私益的合同,只能由该受害的第三人主张合同无效,该无效属于合同相对无效。④参见王利明:《合同法研究》第1卷,中国人民大学出版社2002年版,第649页。

笔者认为,“特定第三人的利益”并非皆属私益。衡诸公序良俗,自然人的人格利益、亲属身份利益既属私益,亦属公序良俗,因为人格利益、亲属身份利益构成了社会的基本价值和秩序,具有当然的不可侵性,因此,恶意串通损害特定第三人的人格利益和亲属身份利益的合同,理应因为违背公序良俗而无效。

经过如此剔除,“特定第三人的利益”中就只余下财产利益了。恶意串通损害特定第三人财产利益的合同,其效力如何,可分两种情形考察。第一种,恶意串通以实施违法行为(包括违反治安管理的行为和犯罪行为)的方式损害特定第三人财产利益的合同,其内容违背公序良俗,因而无效。⑤参见梁慧星:《民法总论》,法律出版社2007年版,第207页。第二种,双方恶意串通订立合同处分特定第三人的财产的,这种情形属于无权处分。依传统民法,无论双方是否恶意串通,债权合同效力均不受影响。至于对该特定第三人财产的处分行为(物权行为),依《物权法》规定,除可适用善意取得制度和标的物系盗脏、遗失物而适用专门制度之外,其他情形下的无权处分行为均属无效(传统民法规定其为效力待定)。所以,《合同法》第52条第2项并不会导致合同相对无效。

(二)不得对抗善意第三人型

该类型的合同相对无效,系指合同虽然无效,但该无效不得对抗善意第三人。

学界在说明该类型的合同相对无效时,惯常引用王泽鉴教授所著《民法总则》中的一个案例①例如,李文涛教授发表于《法学家》2011年第3期上的《合同的绝对无效和相对无效》一文就是如此。:乙出卖某屋与甲,其后见房价高涨,意图避免甲之强制执行,遂与丙约定假装作成买卖,办毕所有权移转登记,并交屋于丙。丙擅将该屋让售于善意之丁,并办毕所有权移转登记。

实际上,该案例引用得并不恰当,因为该案例中不得以其无效对抗善意第三人(丁)的合同是乙丙间的物权合同②参见王泽鉴:《民法总则》,中国政法大学出版社2001年第1版,第359-366页。,并非债权合同,而《合同法》上的合同却仅指债权合同。

(三)合同相对无效类型之我见

前述两种类型的合同相对无效均与合同绝对无效相互对应。绝对无效中的“当然无效”,系指“任何人皆得主张其为无效,亦得对任何人主张之。”显而易见,前述第一种类型即系对“任何人皆得主张其为无效”的限制,而第二种类型则系对“得对任何人主张之”的限制。

1.仅特定第三人得主张型

债权合同系对未来活动的安排。此安排即使以侵害某特定第三人的财产利益为内容,在合同履行前,该特定第三人的财产利益亦不会受到任何侵害。毕竟,“准备侵害”与“现实地侵害了”并不相同。所以,对债权合同,不存在特定第三人有权主张合同无效这回事。

这同时说明,特定第三人有权主张合同无效的情形可能会出现在处分合同中,因为处分合同是对财产权利的现实变动,该变动有可能现实地侵害了某第三人的利益。这就解释了为什么前述学界所提及的仅特定人得主张型的合同相对无效中,其合同只是处分合同。显然,如果《合同法》继续如目前这样坚持认为合同仅指债权合同,那么仅特定人得主张型的合同相对无效就无法在其中立足。

2.不得对抗善意第三人型

依民法法理,合同无效的原因有内容违法、效力待定合同被拒绝追认和意表瑕疵(如通谋虚伪表示)。内容违法的实质在于内容违背公序良俗,因而合同如因内容违法而无效,则其无效必定是绝对无效,可以对抗任何人。同时,为强力保护特定主体(缺乏相应行为能力者、狭义无权代理中的“本人”)③笔者认为无权处分情形下的(债权)合同不属于效力待定合同,故此处所称“特定主体”未包括无权处分情形下被处分财产的权利人。详见本文第六部分。的利益,效力待定合同被拒绝追认所导致的合同无效亦是绝对无效,可以对抗任何人。唯有意表瑕疵所导致的合同无效,才可能出现“不得对抗善意第三人”这回事。

在笔者看来,传统民法上三种意表瑕疵情形下的债权合同无效,属于“不得对抗第三人型的合同相对无效”。这三种情形分别是通谋虚伪表示、单独虚伪表示为相对人所明知者和受欺诈而为的意思表示被撤销。依传统民法,这三种情形下的意思表示虽均属无效,但此等无效却均不得对抗善意第三人,是为相对无效。

“德民”第405条规定:“债务人已制作债务证书的,在出示该证书始得让与债权时,债务人不得对新债权人主张债的关系的缔结或者债的关系的承认系出于虚伪表示,或者主张与原债权人有不得让与债权的约定。但新债权人明知或可得而知其情事者除外。”在这里,不得对抗新债权人的那个(通谋)虚伪表示,即指无效的债权合同。该债权合同虽然无效,但其无效不得对抗善意第三人(新债权人)。

六、合同效力待定中的“效力”

为研究合同效力待定中的“效力”,必须首先明确《合同法》中的效力待定合同共有哪几种类型。

(一)效力待定合同的类型

关于效力待定合同的类型,学界认为共有三种,即缺乏相应行为能力人订立的合同①合同法理论认为,限制行为能力人和无行为能力人订立的合同并非皆为效力待定,只有那些缺乏相应行为能力情形下订立的合同才是效力待定,故笔者此处未使用学界惯常使用的“限制行为能力人订立的合同”这个表述。相关理论参见崔建远主编:《合同法》,法律出版社2010年版,第116-117页。、狭义无权代理人订立的合同、无处分权人订立的合同。笔者认为,无处分权人订立的合同,并不属于效力待定的合同。

无处分权人订立的合同被《合同法》第51条明定为效力待定的合同。自《合同法》颁行十五年以来,该条规定已经引发了并且目前依然引发着诸多争议。实践已经证明,该条规定实系失败的立法。同时,《物权法》的相关规定亦已经在事实上否定了该条规定。

依负担行为与处分行为的区分原理,无处分权人处分他人财产涉及两个问题。其一是负担行为即债权合同的法律效力问题。无论衡诸债法法理,还是征诸生活的经验和逻辑,该债权合同的法律效力都不应受无权处分这一事实的影响。当然,不应受影响不等于说该负担行为就有效。该债权合同可能有效,亦可能是其他效力状态(如无效、效力待定)。即使是有效之外的其他效力状态,即使是效力待定,其原因亦不在于无权处分这个事实,而在于其他。同时,我们亦不能因为债务人最终可能无法履行债务,就认为该债权合同无效。即使债务人最终真的无法履行债务,以违约责任应对即可,而不应因此而连累其他。

其二是(无权)处分行为的法律效力问题。关于此问题,按照传统民法,除可适用善意取得制度和标的物系盗脏、遗失物而适用专门制度之外,其他情形下的(无权)处分行为均属效力待定。我国对此问题的处理与传统民法稍有不同。按照《物权法》第106条、107条和108条的规定,除可适用善意取得制度和标的物系盗脏、遗失物而适用专门制度之外,其他情形下的无权处分行为均属于无效,而非效力待定。

在无权处分问题上,立法者实际上已经通过《物权法》改正了《合同法》第51条的错误,而终于默无声息地向传统民法靠近了。尽管比之传统民法,《物权法》的前述三条规定有些“特色”,但这毕竟属于立法政策方面的差异,而非属于法理方面的错误。

有鉴于此,笔者认为,《合同法》上的效力待定合同只有两类,即缺乏相应行为能力人订立的合同和狭义无权代理人订立的合同。下文的论述即以此种理解为前提。

(二)合同效力待定中的“效力”何指?

学界在效力待定合同的生效问题上,总将追认权人的追认与合同的生效直接挂钩。最常见的说法就是:合同获得追认的,则自始生效;被拒绝追认的,则自始无效。法释[2009]5号第11条亦持此见解。这种见解实际上是说,效力待定合同之所以生效,原因就在于追认权人的追认。这种见解只考虑了常态的效力待定合同,却忽视了异态的效力待定合同,因而难脱其片面性。

为说明问题,特设一例:限制行为能力人甲未经其法定代理人乙的允许,擅自与其同学丙(系完全行为能力人)订立了购买一部iPhone6手机的合同,手机价格为8 000元。乙的追认权除斥期间届满时间为X日,而该手机买卖合同所附生效期限为X日之后两个月的Y日。

1.追认的法律效果

该手机买卖合同如果未获得乙的追认,则即使Y日届至,合同亦不生效;依照法理,只有合同首先获得乙的追认,然后在Y日届至时,合同才生效。可以看出,追认并不足以使合同生效,而只是使甲在行为能力方面的欠缺得到补正,从而使合同溯及成立之时成为依法成立的合同,即成为(狭义)有效合同,而合同有效乃生效的必要前提,这一点前文已有阐述。《合同法》第47条第1款亦规定:“限制民事行为能力人订立的合同,经法定代理人追认后,该合同有效。”

对狭义无权代理人订立的合同,亦可做同样的考察,并得出同样的结论:被代理人的追认并不直接导致合同生效,而是直接导致合同有效。

2.拒绝追认的法律效果

该手机买卖合同如果被乙拒绝追认(含追认权除斥期间届满而乙未作表示被依法视为拒绝追认的情形),则合同自始无效。合同还没来得及生效就因被拒绝追认而自始无效,此后当然不可能再生效。由此可以看出,拒绝追认并非首先导致“生效”的消失(因为此时合同还未来得及生效),然后再导致合同无效,而是直接导致合同无效即没有法律约束力。至于无效合同无法生效,乃属当然之理,毋庸论证。

对狭义无权代理人订立的合同,亦可做同样的考察,并得出同样的结论:被代理人的拒绝追认并非直接导致合同无法生效,而是直接导致合同无效,再经由合同无效而间接导致合同无法生效。

3.小结

有一则流传很广的幽默故事:某人将跳蚤放在手心里,令其起跳,跳蚤就跳离了其手心。该人把跳蚤捉回来,折断它的腿,重新放到手心里,再次命令它起跳,结果发现它不跳了。于是,该人得出结论:当跳蚤的腿被折断后,它就成了聋子。显然,跳蚤之能否起跳,在根本上乃取决于它有没有腿,而非它聋不聋。同此一理,效力待定合同之是否生效,在根本上乃取决于它是否有效,而非取决于它是获得追认还是被拒绝追认。

通过上述对异态效力待定合同的观察,我们终于发现了事情的真相,即追认权人之追认与否并非直接导致合同之是否生效,而是直接导致合同之是否有效。这个真相在常态效力待定合同中被掩盖了。

既然在效力待定合同中,追认与否直接导致合同是否有效,而合同是否有效又意味着合同是否具有法律约束力,那么就可以得出结论:合同效力待定中的“效力”系指合同的法律约束力。①此处根据《合同法》的立法技术和本文研究的需要,只考察“追认”与合同的法律约束力之间的关系,但实际上,如果自意思表示角度出发进行考察则可以发现,“追认”的法律效果在于使意思表示对某主体产生法律约束力。假设在前文所举的那个手机买卖案例中,丙亦系限制行为能力人,那么仅有乙的追认并不能使合同变得有效,而只能使甲受他自己在合同中的意思表示的约束。在乙追认前,甲本不受他在合同中的意思表示的约束,因为他的行为能力有欠缺。同样的原理亦适用于丙的法定代理人的追认。只有当两个追认都完成之后,合同才是有效合同。合同成为有效合同之后,才可以谈得上是否生效。

七、“未生效合同”究系何物?

本文在第二部分曾经述及,“未生效合同”目前已被视为一种新的合同效力类型,因此,重构合同效力类型的体系时,对“未生效合同”就不应当回避。可以这样说,“未生效合同”这个概念属于民法理论上本来最简单因而最不应当引起争议,但实际上却一直在引发着争议的概念之一。该概念为法释[1999]19号所首创。该法释第9条规定:“依照合同法第四十四条第二款的规定,法律、行政法规规定合同应当办理批准,或者办理批准、登记等手续才生效,在一审法庭辩论终结前当事人仍未办理批准手续的,或者仍未办理批准、登记等手续的,人民法院应当认定该合同未生效。”据此,需批准生效合同在获批生效之前即被称为“未生效合同”。

(一)研究现状

“未生效合同”这个概念所引发的争议相当激烈,高度赞同者和极力反对者都有。前者如崔建远教授,他在其主编的《合同法》中,明确将“未生效合同”列为合同效力的一种类型②参见崔建远主编:《合同法》,法律出版社2010年版,第97页。;后者如孙学致教授和韩蕊博士,他们在其合撰的《特约生效要件成就前合同的效力》一文中明确断言:该概念造成了合同效力制度在理论解释和规范适用上的逻辑混乱。①参见孙学致、韩蕊:《特约生效要件成就前合同的效力》,载《当代法学》2011年第6期。在高度赞同者和极力反对者之外,很多论者都在乐此不疲地以比较方法对该概念进行探讨,其中最常见者乃是将其与无效合同概念做比较,而最后都得出了同样的结论:未生效合同并不等于无效合同。②通过搜索查阅可知,这种首先将未生效合同与无效合同进行比较,然后得出结论说未生效合同并不等于无效合同的所谓“论文”,在互联网上比比皆是,可谓已经泛滥成灾。关于该概念的外延,学界认为,“未生效合同”不但包括需批准生效合同,而且还包括附生效期限的合同和附生效条件的合同;③“未生效合同”概念诞生后,将这两种合同归入“未生效合同”名下,已经成了学界的一致做法。更有学者在这三者之外,将效力待定合同亦归入“未生效合同”名下。④参见张玖利:《论未生效合同》,载《河南政法管理干部学院学报》2004年第1期。此外,有论者对“未生效合同”之可否成为解除对象亦作了探讨。⑤参见张民:《再论未生效合同的解除》,载《法学》2012年第3期;杨永清:《批准生效合同若干问题探讨》,载《中国法学》2013年第6期。

面对此种局面,最应当做的不是加入既有争议行列,以更大的声音去再次奋力争议,而是追问这样一个问题:“未生效合同”到底是指什么合同?

对于这个问题,任何通过主观臆测(无论多么大胆)、逻辑推演(无论多么严谨)、概念比较(无论多么充分)甚至理论分析(无论多么深刻)而得到的答案,都不如“未生效合同”概念的首创者关于该概念的意见来得真实和准确。

(二)首创者的意见

笔者注意到,迄今凡是论及“未生效合同”的学者,均只提及法释[1999]19号,而忽视了其他司法解释。资料占有上的片面性,必然导致研究结论上的非科学性。

该概念的首创者最高人民法院,在以法释[1999]19号首创了该概念之后,又以法释[2010]9号表达了对该概念的见解。该法释第1条规定:“当事人在外商投资企业设立、变更等过程中订立的合同,依法律、行政法规的规定应当经外商投资企业审批机关批准后才生效的,自批准之日起生效;未经批准的,人民法院应当认定该合同未生效。当事人请求确认该合同无效的,人民法院不予支持。”同法释第3条规定:“人民法院在审理案件中,发现经外商投资企业审批机关批准的外商投资企业合同具有法律、行政法规规定的无效情形的,应当认定合同无效;该合同具有法律、行政法规规定的可撤销情形,当事人请求撤销的,人民法院应予支持。”

上述两个“法释”,表明了这样的两点:其一,在“未生效合同”的首创者最高人民法院那里,“未生效合同”一直仅指需批准生效合同,而并不包括其他合同,例如附生效期限的合同;其二,未生效合同不但不会因为未生效就无效,而且即使在程序上生效了,亦有可能被认定为无效或者可撤销。鉴于行政机关的“批准”并不会改变合同的效力状态,因此可以得出结论:未生效合同既有可能是无效合同,亦有可能是可撤销合同。

考虑到“未生效合同”亦有可能发生狭义无权代理人擅自以“本人”名义签订合同的情形,因此完全可以断定:“未生效合同”的效力状态并不因未生效而受任何影响,它可能是有效、效力待定、无效等诸状态中的任何一种。换言之,“未生效合同”这个概念除表明该合同“未生效”之外,别无他义。

(三)一种合同效力类型?

有学者认为“未生效合同”是一种合同效力类型。崔建远教授就明确将“未生效合同”作为一种合同效力类型而与有效合同(指生效合同)、可撤销合同、效力待定合同和无效合同相并列,⑥参见崔建远:《我国合同效力制度的演变》,载《河南政法管理干部学院学报》2007年第2期;崔建远主编:《合同法》,法律出版社2010年版,第97页。从而构成了笔者在本文第二部分中所称的“新五类体系”。关于该体系违反逻辑的问题,本文第二部分已有论述,此不赘述。该体系中的“未生效合同”其实是依法成立但尚未生效的异态合同。对此异态合同,笔者在前文中已有详细论述,认为它属于有效合同。

这样看来,此“未生效合同”并非彼“未生效合同”。彼“未生效合同”除“未生效”之外别无他义,而此“未生效合同”却在“未生效”之外,又被其使用者赋予了“依法成立”的含义,并因而属于本文前已述及的有效合同。

(四)“未生效合同”之我见

1.总的看法

“未生效合同”概念在其首创者那里,从其诞生时起直至今日,即仅指需批准生效合同,而并不包括其他合同。学界将附生效期限的合同、附生效条件的合同甚至效力待定合同亦归入该概念之下,此等做法实无必要。同时,事实证明,这种一厢情愿式地扩大“未生效合同”外延的做法,已经导致了许多无谓的争议和理论上的混乱。①例如,关于效力待定合同与未生效合同的关系,学界看法就比较混乱。有论者认为,效力待定合同属于未生效合同,参见张玖利:《论未生效合同》,载《河南政法管理干部学院学报》2004年第1期;有论者则认为,未生效合同属于效力待定合同,参见杨永清:《批准生效合同若干问题探讨》,载《中国法学》2013年第6期。

“未生效合同”概念除“未生效”之外别无他义,没有固定的效力状态,可能是有效、效力待定、无效诸状态中的任何一种。区分合同效力类型的目的乃在于为法律效果的配置提供逻辑前提,不同的效力类型应获得不同的法律评价并应被配置为不同的法律效果,但是“未生效合同”在这方面却无所作为。故此,“未生效合同”就既不能成为一种合同效力类型,亦不能被任何一种合同效力类型所包含。

学界乐于将“未生效合同”与无效合同进行比较的事实足以说明,由于学界长期以来坚持“有效生效等同说”而错误地认为只有生效合同才是有效合同,人们已经不自觉地养成了一种错误的思维模式和思维惯性:既然生效了才有效,那么未生效就无效。笔者在前文已经述及:合同有效是生效的必要前提,生效只是结果,结果尚未出现并不能证明前提就不存在。

“未生效合同”这种表述亦违反法理和逻辑。就违反法理而言,合同有效乃生效的必要前提,合同如非有效,则生效即无从谈起,而“未生效合同”这种表述却让人误以为它已经有效。就违反逻辑而言,概念应采肯定模式而不应采否定模式。对“桌子”这个概念,我们当然理解其含义,知道其意思,但如果将“桌子”表述为“非椅子”,那么除非有特定的范围和提示,否则就不知其所云了。“未生效合同”概念正属于此种否定式概念。

2.依法成立的“未生效合同”

迄今为止所有关于“未生效合同”的论述,均以“依法成立的未生效合同”为思维预设。有论者认为未生效合同属于效力待定合同。②参见杨永清:《批准生效合同若干问题探讨》,载《中国法学》2013年第6期。该论者所谓“未生效合同”实系依法成立的未生效合同。笔者在前文中已经指出,依法成立的合同属于有效合同,而无论其是否生效。

有论者对依法成立的未生效合同可否成为解除对象详加论述,结论是可以解除。③关于此问题,除前注杨永清文外,还可参见张民:《再论未生效合同的解除》,载《法学》2012年第3期。论者之所以对未生效合同之可否成为解除对象详加论述,根源于他们坚持“有效生效等同说”,从而拒绝承认合同依法成立即为有效。在笔者看来,“解除”概念的字义即表明,它的对象本来就是有法律约束力的法律行为。法律行为只要有法律约束力④在法律行为的行为性质问题上,笔者长期以来赞同“意思表示说”,反对“合法行为说”。,就可成为解除对象,而无论其是否生效。依法成立的合同属于有效合同,具有法律约束力,当然可以成为解除对象。

3.行政审批与合同的效力状况

行政审批与合同的效力状况之间的关系问题比较复杂,牵涉面广,远超出本文的研究范围,此处仅自“未生效合同”角度予以简要论述。

前文提及,法释[2010]9号第1条和第3条这两条规定表明,“未生效合同”概念除“未生效”之外别无他义。在笔者看来,这只是该两条规定的表面意义,而其深层的因而亦是实质的意义则在于否认行政审批对合同法律效力的影响。根据该两条规定,行政审批只能决定依法成立的“未生效合同”的生效和不生效(如批准,就生效;如不批准,就不生效),而不能决定合同的法律效力,即不能决定合同的有效、无效和效力待定。

行政审批与合同的效力状况之间的关系问题,在本质上乃是国家如何对人们之间的合同行为进行适度干预的问题。笔者认为,前述法释[2010]9号的两条规定已经切断了行政审批与合同法律效力之间的关联,这自然堪称进步;如果能在此基础上再切断行政审批与合同生效之间的关联,则更是在尊重人们意思自治的方向上前进了一大步。蔡立东教授认为,行政审批的法律意义应当仅限于管控合同的履行,而不应当对合同的效力状况有任何影响。①参见蔡立东:《行政审批与权利转让合同的效力》,载《中国法学》2013年第1期。显而易见,在蔡立东教授看来,行政审批不但不应影响合同的有效无效,而且连合同的生效不生效亦不应影响。笔者赞同此见解,因为此见解符合法治的基本原理,最大程度地实现了国家对经济的管控权与人民的经济自由权这两者间的平衡。

八、结论:合同效力类型体系的新样态

综合前文所述全部内容,笔者为合同效力类型所构建的新体系如表1所示:

表1 合同效力类型体系表

本合同效力类型体系可称为“三类五种体系”,它集中了本文的五大要点。

第一,合同的法律约束力乃本体系构建的基点。在本体系中,合同有效指合同有法律约束力,合同效力待定指合同的法律约束力待定,合同无效指合同无法律约束力。本体系认真对待合同的法律约束力,始终以“法律约束力”为基点进行体系构建,从而与现有的那些以“生效”为构建基点的体系均截然有别。

现有体系均以“生效”为基点进行体系构建之所以不科学,原因在于评价合同法律效力的时间点应是合同成立之时,而非合同生效之时。合同一旦成立,就立刻成为了可以对之进行法律评价的客观存在。韩世远教授认为:“既已成立的合同是否有效,这本身是一个法律评价问题。”②韩世远:《合同法总论》,法律出版社2011年版,第152页。

第二,异态合同与合同相对无效被纳入体系。现有体系或者根本无法容纳异态合同,或者只能容纳个别异态合同。本体系不但可容纳常态合同,而且亦可容纳全部异态合同。同时,现有体系中的合同无效均仅指合同因内容违法所导致的无效,而本体系则重新界定了合同无效,从而顺利地将内容违法之外的其他原因所导致的合同无效尤其是其中的合同相对无效纳入了合同效力类型的体系。

第三,合同有效乃独立的效力层次。我们曾经错误地不区分合同成立与合同生效。由于有识者的呼吁和强调,①参见崔建远:《论合同成立与合同生效》,载《河北学刊》1983年第3期;赵德铭:《合同成立与合同效力》,载《法律科学》1994年第3期;王利明:《试论合同的成立与生效》,载《现代法学》1996年第6期。《合同法》现已改正了此错误。但是,这还不够,我们还应当再进一步地将“合同有效”从“合同生效”的长期桎梏中解放出来,从而形成“合同成立→合同有效→合同生效”这样的思维链条。合同有效介于合同成立与合同生效之间,既有别于合同成立(这一点自不待论),亦有别于合同生效,乃是独立的效力层次。承认合同有效是独立的效力层次,既是对依法缔约行为的科学评价,亦是对法律应有尊严的恰当宣示。

第四,合同生效即生出合同之债。合同生效之所以被错误地理解为生出法律约束力或履行效力,根源在于论者们普遍忽视了法律行为这个大背景。衡诸法律行为的实质,合同生效所生出的“合同的效力”当指合同缔结时所追求的那个私法上效果,即合同之债。合同生效即生出合同之债。合同法理论与其将合同生效的“效”说成是“合同的效力”,倒不如直接将其称为“合同意欲的效果”。如果真的这样做了,则学界长期以来关于合同生效的那些误解和疑惑即可于顷刻之间消失殆尽。

第五,合同有效先于合同生效。在合同有效与合同生效的关系问题上,通说即“有效生效等同说”认为合同只有生效之后才有效,有效合同就是指生效合同。笔者认为合同有效乃合同生效的必要前提,合同有效并不必然导致合同生效,但合同生效却必然意味着合同已经有效。笔者将自己的这个见解简称为“有效先于生效说”,以对抗长期以来流行的并且目前依然流行的“有效生效等同说”。

On the Reconstruction of Type System for Contractual Legal Binding Force

Sun Wen-zhen

It is necessary to reconstruct the classification system for contractual legal binding force,because the system is not scientific enough at present. The system should be divided into three categories or five kinds. Valid contracts(in a broad sense) have legal binding force,and include valid contracts(in a narrow sense) established according to law and contracts which can be revoked. Uncertain contracts have legal binding force which is pending. Invalid contracts(in a broad sense) do not have no legal binding force,and include absolutely-invalid contracts(in a narrow sense) and relatively-invalid contracts. Such a three-category or five-kind system is based on the legal binding force as basis for reconstruction,and differs from the present classification systems which is based on the legal effect for construction. According to this new system,contract legal binding force comes before contract legal effect,so we should liberate the former from the latter,and admit that the former,which differs from either contract establishment or contract effect,is an independent layer after contract is established and before it takes effect.

Valid contract;Contract taking effect;Invalid contract;Legal binding force of contract;Classification system for contractual legal binding force

D913

A

2095-7076(2015)01-0002-19

*武汉工程大学法学院教授,民商法研究所所长。

本文系教育部人文社会科学研究规划基金项目(项目编号:12YJA820064)的阶段性成果。

(责任编辑:娄爱华)