中国近海海水透明度分布特征与季节变化*

2015-11-28薛宇欢熊学军刘衍庆

薛宇欢,熊学军*,刘衍庆

(1.国家海洋局 第一海洋研究所,山东 青岛266061;2.烟台市环境监测中心站,山东 烟台264010)

透明度是海水能见度的一个量度,即光在海水中的衰减程度[1]。透明度值直接与海水中悬浮物的含量有关,这里的悬浮物主要包括泥沙和浮游生物。透明度大表明海水中悬浮物含量低,光线透入海水深;反之,透明度小表明海水中悬浮物含量高,光线透入海水浅。

海水透明度观测系使用直径为30cm的白色圆盘(透明度盘),盘下系有铅锤,盘上系有绳索,绳索上标有以分米为单位的长度记号。透明度只在白天观测,在船上背阳一侧将透明度盘垂直放入水中,直到刚刚看不见为止,透明度盘“消失”的深度叫透明度。在观测时以米为单位,应读取到一位小数。为避免随机误差,重复观测3次取平均值,即为观测的透明度值。若绳索倾角超过10°则应进行深度订正。

自20世纪50年代以来,随着各类项目的开展,我国已积累了大量的海水透明度观测资料。但对于我国近海透明度分布变化特征的研究论文相对较少,仅朱兰部等[2]利用1972—1987年中国及韩国的海洋调查资料对渤、黄、东海的透明度进行过分析,并对透明度影响因子做了详细的讨论;周雅静等[3]利用1961—1990年的水文观测资料探讨了东海透明度分布特征。

中国近海海洋环境调查与评价项目在2006—2007年期间对中国近海进行了系统的海洋调查,取得了4个季节高密度的透明度观测资料,每个季节透明度观测站位资料都达到千余次。其中,春季航次调查时段为2007-04-05;夏季航次调查时段为2006-07-08;秋季航次调查时段为2007-10-11;冬季航次调查时段为2006-12—2007-02(调查期间观测区域尚未生成固定冰)。在对这些数据进行检查、整理后,分别绘制了4个季节的透明度分布图。本文将根据这些数据资料和分布图,进一步分析中国近海透明度的分布特征与季节变化,并与有关历史研究结果进行了比较。本文所分析的各海域情况除渤海外,其他海区仅涉及中国近岸水域。

1 海水透明度的分布特征及季节变化

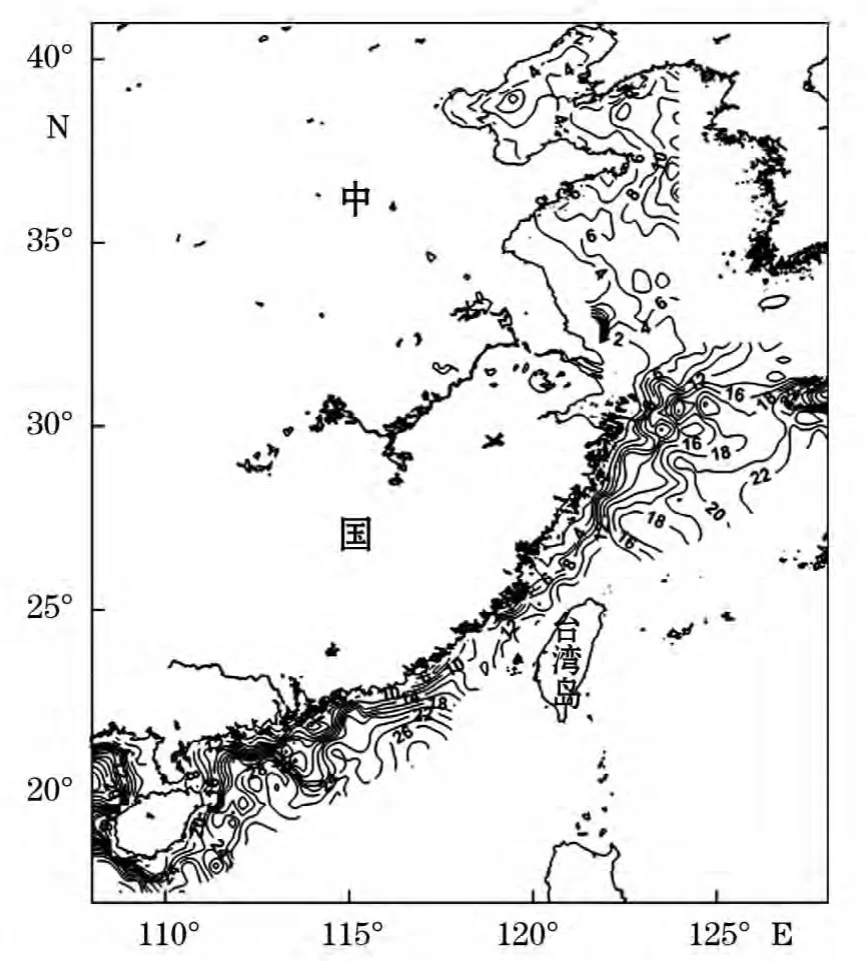

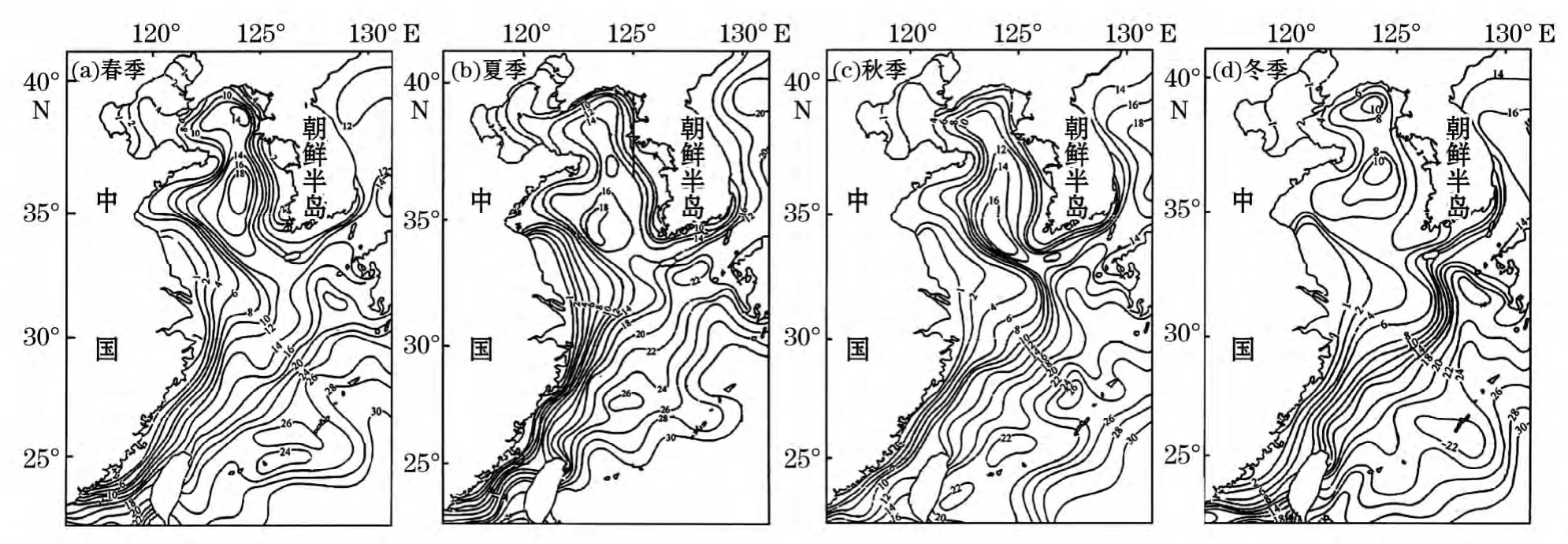

各个季节海水透明度分布情况见图1~图4。以下按春、夏、秋、冬四季的顺序分析中国近海海水透明度分布的基本特征及各季节之间的变化。

1.1 春季

由图1可见,春季渤海海水透明度值为0.1~6.0m,但有接近一半海区的海水透明度值小于1.0m。最小值约为0.1m,出现在辽东湾北部、渤海湾西南部及莱州湾西南部近岸区域。最大值出现在渤海海峡老铁山水道处。渤海中部海水透明度值为1.0~2.0m,小部分区域可达3.0m以上。整个海区海水透明度值呈现近岸低,中部区域、渤海海峡区域高的分布趋势。

黄海海水透明度值为0.1~15.0m,最小值出现在苏北浅滩海域;最大值出现在南黄海中央。苏北浅滩形成大范围低透明度海区的原因为该海域水深较浅,底质多为泥底和砂底,潮混合强,搅动致使水中存在大量悬浮物。这一低透明度水体随苏北沿岸流向东南方向延伸至东海北部,其影响范围可达126°E处,该水体的分布与50.0m等深线基本一致。成山角附近海域存在一透明度值小于4.0m的低值区,这与绕半岛流动造成的强混合有关,也与黄河泥沙受鲁北沿岸流夹带至此[4]有关。黄海北岸、辽东半岛以东存在一透明度低值区,这主要是受鸭绿江泥沙随黄海北岸沿岸流向西运移至此[4]的影响。在黄海中央,海水透明度值为6.0m以上,大部分地区超过8.0m,因受到黄海暖流的影响,这一海区海水透明度值较高。

东海海水透明度值为0.1~27.0m,分布特征为西北低,东南高,最小值出现在长江口,最大值出现在东海东南部靠近黑潮流区的海域。长江冲淡水由于盐度低、密度低、泥沙含量高、流量大,在运动过程中浮置于表面,受风、流影响显著,使其大范围的影响海水透明度值,导致长江口附近海域海水透明度较低。

南海北部海水透明度值为0.4~32.0m,最低值出现在珠江口附近,最高值出现在该区域南部。主要受外海水系影响,大部分区域为外海海水,仅在近岸区有小范围的低透明度海域,海水透明度等值线基本与岸线平行。春季北部湾海区海水透明度值为1.3~23.0m,最低值出现在海南岛西岸,这可能与该海域水深较浅及入海径流的输入有关;最高值出现在北部湾中部。

图1 中国近海春季海水透明度(m)分布Fig.1 Distribution features of the seawater transparency(m)in the offshore waters of China in spring

1.2 夏季

夏季由于表层水温最高,温、盐跃层最强,海水垂直稳定度也最大,上下层海水不易混合[2],是一年中透明度最大的季节。夏季渤海海水透明度值为1.6~9.0m,比春季明显升高。最小值出现在莱州湾区域,这与黄河夏季流量增大,输沙量随之增加有关。渤海湾和辽东湾顶海水透明度值也很低,其值基本均小于2.0 m。最大透明度值出现在渤海中部。在渤海湾口东侧外海,最大值可达9.0m。渤海海峡海水透明度值为3.0~4.0m。渤海透明度分布仍呈现近岸低、外海高的分布特征。

夏季黄海海水透明度值为2.4~17.0m。最小值出现在辽东半岛以东、长山列岛海域;最大值出现在黄海中部、荣成市以东60nmile处。夏季分布特征基本与春季相似,北黄海近岸透明度值在4.0m左右;在中部区域,透明度值比春季略高,大于8.0m。

夏季东海海水透明度值为0.1~37.0m,其最大值比春季增加10.0m。在长江口外区域,长江冲淡水夏季向东北扩展,其主轴指向济州岛,受此影响,一低透明度水舌向东北方向延伸。此外,长江输运的部分泥沙沿浙闽沿岸流南下,造成浙江、福建沿岸海水透明度值减小。相对应的,黑潮水在东海中东部的影响范围大幅增加,使这一区域海水透明度值增大。

夏季南海北部海水透明度值为0.4~31.0m;夏季北部湾东部海水透明度值为0.8~25.0m。这2个海区夏季的分布特征与春季基本一致。

图2 中国近海夏季海水透明度(m)分布Fig.2 Distribution features of the seawater transparency(m)in the offshore waters of China in summer

1.3 秋季

在秋季,随着北风逐渐增大海水对流混合亦逐渐增强,海水稳定度减小,导致透明度普遍下降。秋季渤海海水透明度值为0.1~11.0m。最小值出现在辽东湾东北部辽河口附近海域,其值小于0.5m;最大值出现在渤海海峡老铁山水道处,大于6.0m。与夏季相比,辽东湾、渤海湾、莱州湾海域海水透明度明显减小,其中在辽东湾北部均小于1.0m;在渤海湾小于0.5m;在莱州湾小于1.5m,而在西部黄河口区域小于0.5 m。在渤海海峡处有一高海水透明度水舌由黄海进入渤海,其值为3.0~11.0m。在进入渤海后,这条水舌向西南方向延伸,其范围可达莱州湾北部。此外,秦皇岛近海透明度值也较大,其值大于4.0m。

秋季黄海海水透明度值为0.2~18.0m。最小值出现在苏北浅滩,最大值出现在成山角以北35nmile处。从分布特征上看,秋季与春、夏季平面分布类似,区别在于近岸至外海海水透明度梯度增大。

秋季东海海水透明度值为0.1~29.0m,比夏季有所减小。在长江口以东海域,随着长江冲淡水主轴向南摆动,低海水透明度水舌的主轴方向由东北向变为东向,其影响范围略大于夏季。

秋季南海北部海水透明度值为0.6~27.0m,最小值出现在珠江口处。由于秋季珠江径流量减小,受珠江径流季节性变化的影响,海水透明度最小值增加,海水透明度低值区范围明显减小。秋季北部湾东部海水透明度值为1.2~22.0m,与春、夏季不同,最低值出现在雷州半岛西侧。而这2个区域的海水透明度分布特征无明显变化,在海南岛以西海域仍存在明显低值区。

图3 中国近海秋季海水透明度(m)分布Fig.3 Distribution features of the seawater transparency(m)in the offshore waters of China in autumn

1.4 冬季

冬季渤海海水透明度值为0.1~2.0m,为4个季节中最小。冬季也是整个渤海海水透明度值差别最小的季节,这是由于冬季这一海区经常受到北方寒流的影响,大风使渤海垂向混合强烈,海底的泥沙受到搅动进入水体中,海水中悬浮物含量升高导致海水透明度明显减小。该季节渤海海水透明度分布趋势仍是近岸区低外海高,最小值出现在辽东湾、渤海湾、莱州湾近岸区域,这些区域海水透明度值皆小于0.5m;最大值出现在渤海海峡老铁山水道附近。除渤海海峡及渤海中部小部分区域外,大部分海区海水透明度值小于1.0m。

冬季黄海海水透明度范围为0.3~10.0m,最小值出现在苏北浅滩,最大值出现在黄海中部、成山角以东70nmile处。黄海近岸海水透明度值小于3.0m;中部大部分海区海水透明度值为4.0~8.0m,形成一海水透明度明显较近岸高的水体,这是由于黄海暖流的存在,外海海水不断输入黄海,向北输送至渤海海峡、向西输送至海洲湾沿岸所造成的。冬季,苏北浅滩海域的分布情况与春季类似,在黄、冬海交界处形成巨大的海水透明度低值区。与春季相比较,这个低值区的面积增大。

冬季东海海水透明度值为0.1~25.0m,最高值为4个季节中最低。从分布特征来看,小于2.0m的低海水透明度区域范围也最大。

冬季,南海北部海水透明度值为0.2~21.0m,北部湾东部海水透明度值为1.9~14.0m,这2个区域冬季透明度最大值均为4个季节中的最小值。这2个区域透明度分布特征与秋季相比无明显变化。

图4 中国近海冬季海水透明度分布Fig.4 Distribution features of the seawater transparency in the offshore waters of China in winter

1.5 我国近海海水透明度总体分布特征和季节变化

综上所述,我国近海海水透明度分布的基本特征为除长江口等重要河口附近海域外,海水透明度等值线基本与等深线相吻合,在近岸浅水区小,在外海深水区大。北起山东半岛南至雷州半岛的沿岸地区,形成一低海水透明度带。自渤海至南海,总体上海水透明度有不断增大的趋势。在长江口存在低海水透明度水舌向外扩展。由此可以判断,水深及入海径流是影响我国近海海水透明度分布特征的主要因素。

从整体上分析,海水透明度值4个季节的分布情况为冬季<春季<秋季<夏季。但在个别区域,由于受到陆地径流或其他因素影响,也存在春季<冬季或夏季<秋季的状况。渤海海域海水透明度值随季节的变化最为明显。从季节分布特征分析,长江口及其以东海域海水透明度随季节的变化最为显著,这一区域的低值区在冬、春季节形成明显的“人”字形结构。在长江冲淡水的扩展范围随季节的往复摆动以及苏北沿岸流、黄海暖流的季节性变化等共同作用下,这个低值区的“人”字形结构在秋季初步形成,冬季强盛,春季减弱,夏季消失。

北起山东半岛、南至雷州半岛的低海水透明度带在夏、秋季基本连为一线;但在冬、春季,由于分别受到黄海暖流、台湾暖流的影响,在海州湾和广东北部沿海会出现相对的海水透明度高值区,割断了纵跨南北的低值区,这与调查海区内海流的伸展趋势基本一致。

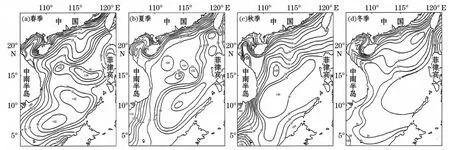

2 透明度观测结果与历史数据对比

根据《中国近海区域海洋》[5]所给出的渤、黄、东海海水透明度及南海海水透明度4个代表月的分布图(图5、图6,其主要数据来自于20世纪50-80年代观测)的比较,可知在我国近海,部分区域海水透明度的观测结果与历史统计数据存在显著的差别。

在渤海,春季海水透明度分布与历史数据存在明显差异。在图5中,春季渤海中部至渤海海峡区域存在大面积海水透明度值高于4.0m的区域,最高可达6.0m,但是在图1中春季整个渤海的海水透明度值均小于4.0m。在夏季,渤海中部及渤海海峡区域,海水透明度值大于4.0m的区域也比历史统计数据大幅减少。秋、冬季渤海海水透明度值也明显低于历史统计数据。

比较图1与图5,图4与图5可知,与历史数据相比,在长江口海域海水透明度也有所减小,尤其是在冬、春季,海水透明度值小于2.0m的范围大幅增加,明显有一低海水透明度水舌进入东海。北部湾海南岛西侧海域,海水透明度与历史数据对比也存在着显著的减小。在图6中,这一区域最小值出现在春季,其最小值也大于4.0m,在其他季节透明度值在8.0~10.0m。由图1~图4知,目前这一区域存在大面积海水透明度值小于4.0m的区域,在春、夏季有大面积区域海水透明度值小于2.0m。

综上所述,近年来中国近海海水透明度的观测结果与历史统计数据相比明显减小,这说明海水中悬浮物浓度的增高,也从一个侧面表明我国近海的水质下降。

图5 渤、黄、东海透明度分布年变化(1907-1986年)[5]Fig.5 Seasonal variation of distribution features of the seawater transparency in the Bohai Sea,Yellow Sea and East China Sea(1907-1986)[5]

图6 南海透明度分布年变化(1907-1986年)[5]Fig.6 Seasonal variation of distribution features of the seawater transparency in the South China Sea(1907-1986)[5]

3 结论

利用2006—2007年中国近海海洋环境调查与评价项目观测的海水透明度数据,绘制了中国近海4个季节的透明度分布图,分析了中国近海海水透明度分布特征及其随季节的变化,探讨了影响我国近海海水透明度分布的主要因素。主要研究结果如下:

1)我国近海海水透明度分布特征:海水透明度等值线分布趋势基本与等深线相一致,在近岸浅水区小,在外海深水区大;由渤海至南海,海水透明度有不断增加的趋势。

2)四个季节中,海水透明度在冬季最小,其次为春季和秋季,在夏季最大。

3)长江口及其以东海域海水透明度分布特征随季节的变化最为显著;渤海海域海水透明度值随季节的变化最为显著。

4)水深和入海径流对中国近海海水透明度分布影响最大。

5)本文结果与历史数据的对比表明:近年来渤海、长江口以东海域及海南岛以西海域海水透明度值大幅减小。

(References):

[1]SHI M C,GAO G P,BAO X W.Marine survey methods[M].Qingdao:Ocean University of Qingdao Press,2000:67-70.侍茂崇,高郭平,鲍献文.海洋调查方法[M].青岛:青岛海洋大学出版社,2000:67-70.

[2]ZHU L B,ZHAO B R.Distributions and variations of the transparency in the Bohai Sea,Yellow Sea and East Chi-na Sea.[J].Transactions of Oceanology and Limnology,1991,(3):1-11.朱兰部,赵保仁.渤、黄、东海透明度的分布与变化.[J].海洋湖沼通报,1991,(3):1-11.

[3]ZHOU Y J,LIN J G,YU M G.Characteristics of transparency in the East China Sea.[J].Donghai Marine Science,1999,17(3):67-72.周雅静,林建国,俞慕耕.东海透明度特征探讨.[J].东海海洋,1999,17(3):67-72.

[4]XIONG X J.China offshore oceanogaphy-physical oceanography and marine meteorology[M].Beijing:China Ocean Press,2012:152-210.熊学军.中国近海海洋-物理海洋与海洋气象[M].北京:海洋出版社,2012:152-210.

[5]SUN X P.China offshore regional oceanography.[M].Beijing:China Ocean Press,2006:322-329.孙湘平.中国近海区域海洋[M].北京:海洋出版社,2006:322-329.