城中村儿童的学校适应现状及干预对策研究*

2015-11-26索怡宁刘萌萌王佳乐贾一丁刘海宁承德医学院心理学系03级河北承德067000指导教师

索怡宁,刘萌萌,王佳乐,左 琪,贾一丁,刘海宁☒(.承德医学院心理学系03级,河北承德 067000;.指导教师)

学生园地

城中村儿童的学校适应现状及干预对策研究*

索怡宁1,刘萌萌1,王佳乐1,左 琪1,贾一丁1,刘海宁2☒

(1.承德医学院心理学系2013级,河北承德 067000;2.指导教师)

城中村;儿童;学校适应性;干预对策

随着我国城市化进程的加速发展,位于城市边缘的农村被划入城区。“城中村”是城市的一块“夹缝地”,由于处于特殊的位置,存在许多问题。而城中村儿童教育是城市化过程中一个非常重要却相对易被忽视的方面。学校是儿童学习生活、人际交往的一个重要环境,学校适应问题则是他们读好书,塑造自我行为的关键。因此,研究城中村儿童学校适应状况十分重要。同时,儿童学校适应状况的好坏,不单是学校的问题,也会受到来自社区和家庭的影响[1]。为此,本研究对河北省部分地区城中村儿童的学校适应性与个体、学校、家庭的关系进行了深入的研究,旨在为相关部门的工作提供理论依据。

1 对象与方法

1.1 对象 按照整群随机抽样方式从河北省石家庄市、唐山市和承德市抽取7所隶属城中村小学(四、五、六年级)600名学龄儿童作为调查对象,共发出问卷600份,收回问卷588份,其中有效问卷569份,有效率为96.77%。其中男生310名,女生259名。男女平均为11岁。所有被学生均自愿参加问卷调查。

1.2 方法和工具

1.2.1 中国青少年人格五因素问卷(小五人格问卷):最早由周晖(2000)编制,后经邹泓修订以人格五因素模型为依据。包括外向性、宜人性、情绪性、谨慎性和开放性五个维度。量表由50个题组成,采用自陈量表的形式,采用1-5五级记分。

1.2.2 父母教养方式问卷(PBI):由Parker根据依恋理论编制,是评估个体对儿童时期(16岁以前)父母养育方式的认知的自陈量表,分为母亲版(PBI-M)和父亲版(PBI-F),各有23个条目,分为关爱、鼓励自主和控制三个因子。采用李可特0-3四级计分形式,PBI具有良好的信效度。

1.2.3 学校环境感知问卷:主要测评学生对学校软件环境与硬件环境的态度。量表由38个题目组成,每个题目为正向计分,结果采用1-5五级记分。

1.3 统计分析 采用SPSS17.0统计软件进行相关分析和回归分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

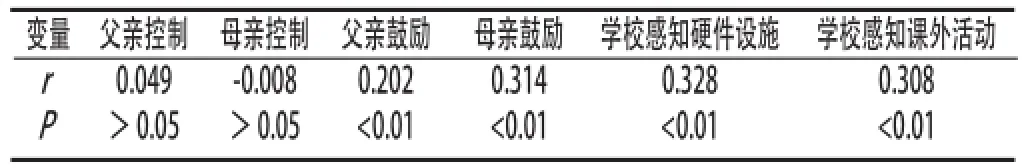

2.1 相关性分析 结果显示,城中村儿童的学校适应性与外向性平均分、谨慎性平均分、开放性平均分、宜人性平均分、学校感知硬件设施、学校感知课外活动、父亲关爱因子、母亲关爱因子呈显著性相关(P<0.05),与情绪型平均分、母亲控制因子、父亲控制因子不相关。见表1:

表1 学校适应性与学校环境、人格五因素父母教养方式的相关分析

续表1 学校适应性与学校环境、人格五因素父母教养方式的相关分析

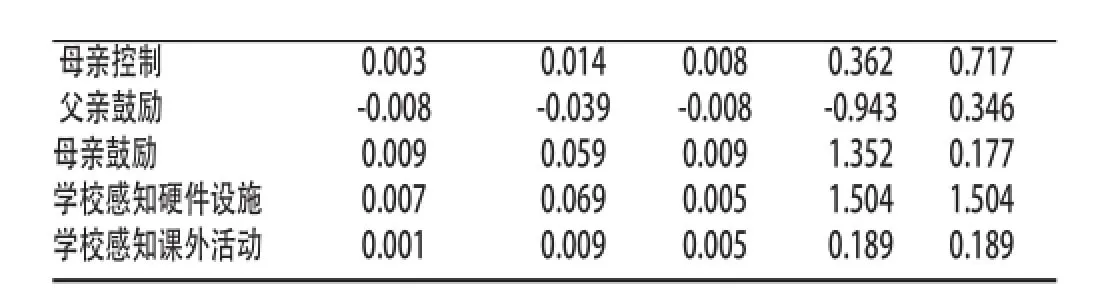

2.2 多元线性回归分析 以城中村儿童的学校环境、人格五因素、父母教养方式的十三个维度为自变量,学校适应性为因变量做逐步回归分析,结果如表2所示。外向性平均分、谨慎性平均分、开放性平均分、情绪性平均分、宜人性平均分、父亲关爱因子、母亲关爱因子、父亲控制因子、母亲控制因子,父亲鼓励因子、母亲鼓励因子、学校感知硬件设施、学校感知课外活动对学校适应性的解释率为43.9%,其中谨慎性平均分,开放性平均分、情绪性平均分,宜人性平均分、母亲关爱因子对城中村儿童的学校适应性具有显著的预测作用。详见表2:

表2 学校环境、人格五因素、父母教养方式对学校适应性的多元线性回归分析

母亲控制 0.003 0.014 0.008 0.362 0.717父亲鼓励 -0.008 -0.039 -0.008 -0.943 0.346母亲鼓励 0.009 0.059 0.009 1.352 0.177学校感知硬件设施 0.007 0.069 0.005 1.504 1.504学校感知课外活动 0.001 0.009 0.005 0.189 0.189

3 讨论

学校适应性是指学生通过身心调节对学校生活环境适应,而随着我国农村的城市化转型,城中村儿童的学校适应性问题越来越受到社会的关注。

本研究结果表明城中村儿童存在的学校适应状况与人格因素、家庭支持、父亲关爱因子、母亲关爱因子和学校感知硬件设施紧密相关(P<0.05);城中村儿童的宜人性、开放性、谨慎性和情绪性对学校适应性有正向预测作用。这与黄宁等[2]的研究结果相一致,他们的调查显示:根据儿童学校适应的指标将儿童的学校适应状况分为良好型、闲适型、紧张型、高危型四种类型。良好型的儿童,在学业自我评估、学业动机和心理健康水平三个水平上的得分为正向,而高危型儿童的结果与适应良好型的儿童完全相反。

本研究证实父母的关爱和鼓励对城中村儿童学校适应性有正向预测作用,提示父母应多关注儿童,并且与儿童加强沟通,这与许海文[3]的研究结果相一致。即从家庭生态环境的角度研究家庭环境与心理适应的关系,为学校教育教学、心理健康教育工作提供理论依据和事实依据,同时,对心理适应特征及其父母教养方式、家庭环境的关系需做进一步考察。

提高学校感知硬件设施的条件有利于城中村儿童学校适应性,这与陶龙泽[4]的研究结果相一致,通过优化学校教育环境等一系列方式以提高儿童学习适应性,使存在学习适应性不良的学生得到改善,促进儿童的全面发展。

4 干预对策及建议

城中村家庭子女面临着学校适应问题,主要和个人人格、家庭环境以及学校教育有关。在城中村儿童积极乐观性格的前提下,学校和家庭两种力量相结合,使城中村儿童能够更好适应学校环境,健康发展。因此,我们提出以下几点意见和建议。

4.1 培养孩子的人格个性 许多城中村家长长期忙于工作,没有时间督促孩子学习,关心孩子的成长,导致孩子学习不积极,情绪不稳定,不能很好地融入小伙伴们的活动之中。所以,建议家长要从小关注孩子的成长,使孩子养成独立自主、积极向上的性格。

4.2 纠正家长过时的教育模式,实行亲情教育 随着城市化的潮流,城中村家长的教育方式已经跟不上时代的脚步。他们的确很关注孩子的教育,但由于文化素质较低,明显缺乏科学教子的能力。建议教育主管部门、妇联联合教育场所开办家长培训班,让家长摒弃不适应现代社会的传统教育理念,提高教育子女的能力。同时,家长应当多与孩子沟通,切实关注孩子在学校的情况。

4.3 提升学校教学质量 学校不仅仅是孩子学习知识的地方,也是孩子接触社会的地方。学生一天中大部分时间都在学校中度过,因此,学校教育对城中村儿童发展起到核心作用。但城中村学校与城市学校相比,在硬件、软件设施和师资力量上还有很大的差距。为创造良好的学习环境,建议学校改善设施条件,优化教学质量。

[1]吴雪峰.外来工子女自我意识与学校适应性的关系及干预策略研究[D].广州:广州大学,2013.

[2]黄宁.儿童学校适应性的分类及判定[J].心理发展与教育,2007,(2):57-62.

[3]许海文.留守、非留守初中生的家庭因素与心理适应性研究[D]. 湘潭:湖南科技大学,2008.

[4]陶龙泽,陈媛,方璇璇.合肥市流动儿童学习适应性调查分析[J].合肥学院学报(社会科学版),2014,(1):124-128.

G444

A

1004-6879(2015)02-0168-02

2014-10-27)

* 2014年度承德市社会科学发展研究课题(20142058)