“有X有Y”与“没A没B”内部语义对比研究

2015-11-26孟彩娟

□孟彩娟

“有X有Y”与“没A没B”内部语义对比研究

□孟彩娟

本文基于结构语义,利用CCL语料库,在同一语法性质条件下,对比研究了类固定短语“有X有Y”与“没A没B”中“X、Y”和“A、B”之间的语义关系。研究发现:1.“X、Y”和“A、B”都为体词性成分时,语义相近相关分别都比相反相对的多,后者的这种不平衡现象更为明显;2.“X、Y”和“A、B”都为谓词性成分时,“X”“Y”是形容词性语素多于动词性语素,“A”“B”则相反,并且,当“X、Y”和“A、B”均为形容词性语素时,“X”“Y”语义几乎都相反相对,而“A”“B”为语义相反相对的刚超过一半;3.以上共性现象的产生受制于相似性原则,个性则是由“有”和“没”本身句法功能差异造成的。

“有X有Y” “没A没B” 结构语义 语义对比

一、引言

人们经常用到的“有”字结构一直是学者们研究的热点,研究此结构的主要有向平(2000)、陈慧(2004)、刘银蛟(2011)等,与其相对的“没”字结构也是常被讨论的对象,主要有朱立奇(2005)、罗菲(2006)、易美丹(2008)等。前人对两个结构的研究取得了一定的成果,但是很少有人探究这两种结构间的对应关系,故笔者从CCL语料库中搜集材料,利用语义对比的方法,对类固定短语“有X有Y”和“没A没B”①进行研究。首先,从结构语义角度分析单音节的“X、Y”和“A、B”的特点;其次,在同一语法性质下,利用CCL语料库,对比归纳出“X、Y”与“A、B”的语义异同;最后,试图解释其成因。下文把“有山有水”中的“山、水”定义为名词;把“有说有笑”中的“说、笑”定义为动词;把“有大有小”中的“大、小”定义为形容词;“没山没水”等也是如此。

二、前人的研究

“有X有Y”和“没A没B”结构是很多人关注的话题。关于“有X有Y”,陈慧(2004)在其外部语义方面得出结论:“有X有Y”可以表示“既有X又有Y”“有时X有时Y”和“有的X有的Y”等几种情况;向平(2000)指出,“有X有Y”格式中的“有X”和“有Y”结构紧密,成为了类固定短语。胡清国(2003)对“X”和“Y”为意思相同或相近的名词的情况,进行了句法和语用方面的分析。相比之下,有关“没A没B”结构的研究较少。罗菲(2006)主要研究了“A”“B”两个语素或词对“没”的语义内涵的影响,而对“没A没B”结构中“A”“B”的语义关系阐述的较少,有些学者(骆林娜,2010;邵敬敏、袁志刚,2010)认为这是一个固定组合,其外部语义产生了增值和贬值现象,因而对内部语义仅进行了简单分类。然而,笔者几乎没有发现有对这两个结构进行对比的研究。我们可以说“有大有小”“没大没小”,可以说“有高有低”,却不可以说“没高没低”,针对这种现象,很有必要做出解释。

三、“X”“Y”的语义特点

从“X”“Y”的语法性质来看,既可以是体词性语素,也可以是谓词性语素。在同一语法性质条件下,“X”“Y”语义关系主要有以下几种:

(一)体词性的“X”“Y”

体词指主要语法功能充当主语和宾语的一些词类。如:汉语的名词、代词、数词、量词等。通过对语料的分析发现,能够进入“有X有Y”结构的单音节词多数是名词。就其语义关系可以分为以下几类:

1.具体语义相近相关的“X”“Y”

“X”“Y”是同一事物的两个方面或是同一类的事物。如:有头有脸。具体实例有:

(1)这一位画家在国内也是有头有脸的人物。

2. 抽象语义相近相关的“X”“Y”

“X”“Y”是语义上存在直接或间接的联系。这类语素或词大多为表示抽象事物的名词。如:有滋有味、有情有义、有胆有识。具体实例如下:

(2)有滋有味地读着书,吮吸着人类创造的精华。

3.“X”“Y”为语义相反相对的事物

符合这种关系的“X”“Y”约占此结构的1/4,如:有长有短、有点有面、有始有终。具体实例如下

(3)世界各国的义务教育年限有长有短。

(二)谓词性的“X”“Y”

谓词指主要语法功能充当谓语的一些词类。如:汉语的动词、形容词。与“体词”相对。

第一,“X”“Y”为动词或动词性的语素或词时,主要存在两种语义关系:

1.语义相近相关的“X”“Y”

“X”“Y”都是动词或动词性语素,其意义上相近。如:有说有笑、有种有植。具体实例如下:

(4)忙活完后,也还有说有笑的。

(5)就种植业说,有种有植。

2.语义相反相对的“X”“Y”

“X”“Y”为反义关系的动词,如:有涨有落、有问有答。具体实例如下:

(6)其他消费品价格有涨有落。

(7)会话双方有问有答。

第二,“X”“Y”为形容词或形容词性的语素时,主要是具有相反相对意义的语素。如:有苦有乐、有深有浅、有通有专。具体实例如下:

(8)有苦有乐的生活才是真实的。

(9)学校所设的科目,因受教者社会地位而有深有浅,有通有专。

四、“没A没B”中“A”和“B”的特点

“没A没B”中的“A”“B”似乎跟上述所讨论的“有X有Y”中的“X”“Y”具有相同的特点,但通过笔者对来自CCL语料库的语料进行分析,发现实际上二者存在着差异,下面我们仍然在语法性质一致的条件下讨论“A、B”的语义关系。

(一)“A”“B”在同一语法性质下的语义关系

1.均为体词性成分

1)语义相近相关。如:没踪没影、没名没姓、没头没脑。例如:

(10)芊芊早就跑得没踪没影了。

2)语义相反相对。如:没儿没女、没爹没娘。例如:

(11)我老两口是五保户,没儿没女。

据统计,当“没A没B”结构中的“A”“B”为体词性成分时,“A”“B”大部分语义上是相近相关的,只有少数几个是相反相对。

2.均为谓词性成分

1)“A”“B”为语义上相关或相近的两个动词性的语素或词,如:没吃没喝、没完没了、没打没骂。例如:

(12)已经一天没吃没喝了。

2)“A”“B”为语义相反的两个动词性的语素或词,如:没出没入、没死没活。

3)“A”“B”为语义相关或相近的两个形容性的语素或词时,如:没羞没臊、没廉没耻。

4)“A”“B”为语义相反的两个形容性的语素或词时,如:没深没浅、没大没小。例如:

(13)他怕她没深没浅,再得罪门外的老总们。

调查发现,在“没A没B”结构中,当“A”“B”都为动词性的语素或词时,“A”“B”语义相近相关远远多于相反相对,与“A”“B”为体词性时情况相同;然而,当“A”“B”都为形容词性语素时,“A”“B”意义相近相关的占1/3,而语义相反相对的占2/3。

3.既有体词性成分又有谓词性成分

有些情况下,“A”“B”中有一个为体词性成分,有一个为谓词性成分。如:没明没夜。具体实例如下:

(14)这活没法干了,没明没夜伺候人家,现在倒成贼了!

“明”为形容词。夜,指夜晚。这里的“没明没夜”是不分白天黑夜的意思。(易美丹,2008)

五、“X、Y”与“A、B”对比分析与讨论

(一)“X、Y”和“A、B”都为体词性成分

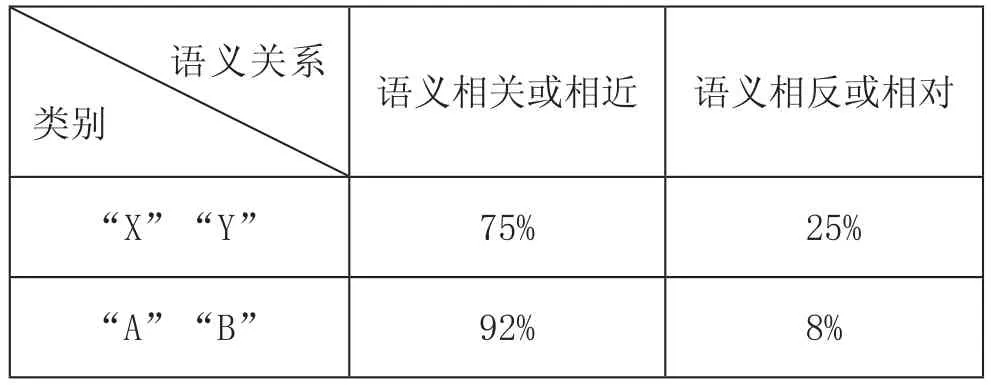

根据CCL语料库搜集到的符合这两种结构的词汇,在“有X有Y”结构中,“X”“Y”都是名词有156个:语义相近或相关有117个,语义相反或相对的有39个;在“没A没B”中,“A”“B”都是名词的有111个:语义相近或相关有93个,相反或相对只有8个。

表1:“X、Y”和“A、B”都是体词性成分时(本表只统计同为名词时)

从表1可以看出,当“X、Y”和“A、B”都为体词性成分时,符合这两种结构的语义相近或相关的词都比相反或相对的多,“没A没B”结构中这种不平衡现象更加明显。这一点符合相似性原则,语义相近相关的更易放在一起,“没A没B”更加符合此原则,由于其出现较晚,因此,灵活性小于“有X有Y”。

(二)“X、Y”和“A、B”都为谓词性成分

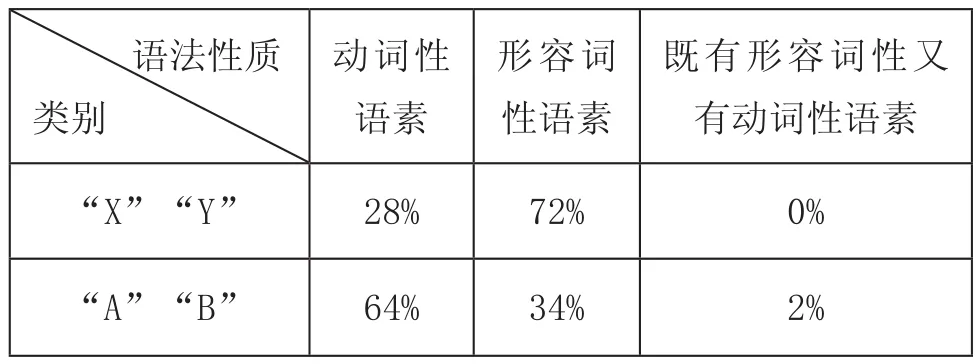

同样,在“有X有Y”结构中,“X”“Y”都是谓词性语素的有105个:同是动词性语素的有29个,同是形容词性语素的有76个;“没A没B”结构中,“A、B”都是谓词性语素的有84个:55个属于动词性语素,29个属于形容词性语素,有2个是既有形容词性语素又有动词性语素,统计结果如下表所示:

表2:“X、 Y”和“A、B”都是谓词性成分时

由表2可以看出,“X”“Y”是形容词性语素比动词性语素的要多;“A”“B”则相反,这种现象是由“有”字和“没”字本身的句法功能决定的。很多学者提出“有”不是一个单纯的动词,笔者认为它具有类似英语中系动词的功能,故常与形容词连用,而“没”是一个否定助词,常见于动词前面。(符合“有X有Y”的没有既含有动词性语素又含有形容词性语素的情况,可能存在误差。)

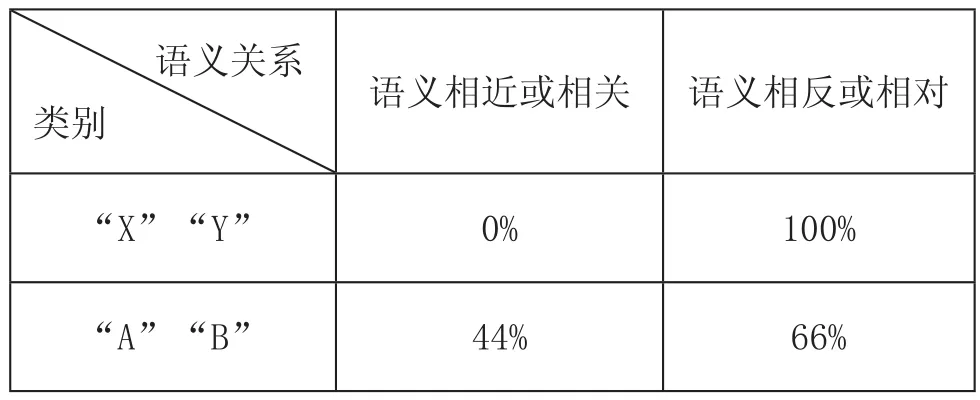

表3:当“X、Y”和“A、B”同为形容词性语素时

由表3可以看出,当“X、Y”和“A、B”都为形容词性语素时,“X”和“Y”几乎全部是语义上相反相对的形容词,而“A”“B”语义相近或相关的占44%,几乎达到一半。

由此可见,这两种结构的内在成分“X、Y”和“A、B”在语义上存在巨大差异,因此,二者之间不能随意替换。

六、结语

“有X有Y”与“没A没B”两种结构在很多情况下可以互换,如:有山有水—没山没水;有大有小—没大没小;有滋有味—没滋没味,但通过本文的研究发现,其内部语义存在巨大差异:一方面,受相似性规则以及“X”“Y”或“A”“B”本身灵活性的影响;另一方面,又受“有”和“没”的句法制约,故不能一概而论,鉴于相关问题的复杂性,希望后来的研究者能够对此做出进一步探讨,为汉语教学以及外国留学生习得这两种结构提供更多有价值的参考。

注释:

①这里的“X”“Y”“A”“B”都是单音节语素。

[1]陈慧.汉语中的“有A有B”[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2004,(2).

[2]向平.“有X有Y”格式的语形特点[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2000,(3).

[3]胡清国.现代汉语中的“有A有B”结构[J].湖北师范学院学报(哲学社会科学版),2003,(1).

[4]骆林娜.类固定短语“没X没Y”格式解析[D].上海:上海师范大学硕士学位论文,2010.

[5]邵敬敏,袁志刚.“没A没B”框式结构的语义增值及贬义倾向[J].语文研究,2010,(3).

[6]易美丹.没A没B的句法、语义及语用考察[D].广州:暨南大学硕士学位论文,2008.

(孟彩娟 浙江宁波 宁波大学外语学院 315211)