路基是有生命力的结构物

——我国高速铁路路基建设取得的成就和需要继续解决的问题

2015-11-25尤昌龙

尤昌龙

(中国铁路总公司工程管理中心,北京 100844)

路基是有生命力的结构物

——我国高速铁路路基建设取得的成就和需要继续解决的问题

尤昌龙

(中国铁路总公司工程管理中心,北京 100844)

系统归纳总结我国高速铁路路基技术体系形成、发展、完善的历程和高速铁路路基建设10年来在地基处理、路基结构层设计和填筑、路堤式路堑、过渡段、路基边坡支挡防护和防排水、路基结构与附属电缆沟槽和接触网支柱等基础的系统集成、沉降变形观测与评估等方面变革和发展取得的成就,指出正是高速铁路对路基工程刚度和变形的严苛要求,促进了我国高速铁路路基技术的革命性变革和不断进步,强化了路基结构物的建造理念,凝聚了路基结构物的生命力;同时,在非饱和土、膨胀土(岩)等方面阐释路基建设过程中仍需继续研究解决的问题。希冀本文有助于我国高速铁路路基技术体系的不断完善、创新发展,进一步提升我国高速铁路路基建造水平,增强满足列车安全、高速、舒适运营的生命力。

高速铁路;路基工程;技术体系;结构物

自秦沈客运专线开通以来,我国相继建设开通运营了京津城际、京沪、京广、哈大、郑西、石太、沪杭、宁杭等高速铁路,2014年开通的有沪昆(上海—杭州—南昌—长沙—贵阳—昆明)杭州—怀化南段、兰新二线(兰州—乌鲁木齐)、成绵乐、青荣城际等高速铁路。至2014年底,我国已开通的时速300 km以上高速铁路总里程为8 078 km,其中路基长度为1 671 km;设计速度250 km/h、实际开通200 km/h以上的高速铁路达16 500 km以上,路基长度为5 416 km。

历经2005年~2014年近10年的高速铁路建设、运营实践,历经“八五”、“九五”、“十五”、“十一五”、“十二五”期间三代铁路人的科技攻关和对高速铁路的不断的认识、实践、再认识、再实践,我国已经建立了系统、成熟的高速铁路路基技术体系,形成了扎实、稳定的高速铁路路基基础。本文力图通过10年建设回顾,总结高速铁路路基建设取得的成果和经验教训,对今后铁路路基建设需要重点关注的问题进行探讨,以期促进我国高速铁路路基技术的持续发展和创新,进一步夯实承载列车安全、高速、舒适运营的路基基础。

1 高速铁路路基技术标准体系不断完善发展

早期,我国铁路路基服务于速度120 km/h以下的客货共线铁路,路基技术标准相对较低,路基翻浆冒泥、不均匀沉降变形等影响线路平顺性、安全性的问题时常发生,路基按土石方工程对待;提速改造期间,逐渐认识到了路基结构层对路基安全稳定和变形的影响,强化了路基基床结构。自秦沈客运专线建设以来,我国铁路首次提出了路基结构物的理念[1],采用了对应重型击实标准的压实系数K和刚度系数K30控制路基的压实质量;高速铁路建设时代,强调了重型路基压实标准的应用和分层填筑控制标准,强化了路基结构物的建设、设计、管理理念,制定了路基填料A、B、C、D组分类标准和系列路基技术标准和规范[2-5],建立了完善的高速铁路路基技术体系,其历程按阶段划分如下。

1.1 初期的路基建设思想——普速铁路时代

1997年第一次大提速前,主要以保证路基安全稳定、能够承载列车安全运营为主要技术思想。基于当时施工机械的压实能力和思想认识水平,没有对填料进行系统分类控制,按轻型击实标准控制路基压实质量,按不大于30 cm控制软土路基工后沉降。

1.2 高速铁路的雏形阶段——提速时代

重点以满足时速120~160 km的列车安全运营为主,开始强化路基基床结构和强度控制标准。引进了路基刚度系数K30检测路基结构层的强度,同时对容易产生刚度突变、变形差异的过渡段进行了初步研究,提出了路基结构层以及路基与桥涵过渡段的加固方法。这一阶段的代表铁路为广深160 km/h准高速铁路和不断升级改造的京广、京沪、京山铁路。

1.3 理论研究和试验研究阶段

杨灿文、卢肇钧、周镜、彭泽仁等老一辈路基、岩土工程专家组织开展了“八五”、“九五”、“十五”期间的科研攻关和现场试验研究等工作,提出了路基结构层设计、松软土定义、路基填料分类和分层压实标准等,提出了路基工后沉降指标、刚度指标以及过渡段设计、建设理念等[6-8]。其主要思想:速度200 km/h客运专线路基工后沉降小于15 cm,初年沉降速率小于4 cm,路桥涵结构间差异沉降小于8 cm,路基本体、基床底层的压实系数分别为0.90、0.95,基床表层压实后的孔隙率小于0.18,路基各结构层的刚度指标按K30指标控制,上述标准的建立为我国建立高速铁路路基技术体系夯实了基础。

1.4 实践应用阶段——秦沈客运专线等

(1)秦沈客运专线是我国第一条独立自主设计、建造、运营的时速200 km的高速铁路,其中在山海关至绥中北按时速300 km的标准建设了66.8 km的高速铁路试验段。其建设始于1999年10月16日,正式开通于2003年1月1日,2002年8月,我国独立研制的“中华之星”高速列车在该区段跑出了321.5 km/h的当时中国第一速。

在该条线路的建造过程中,开展了27项高速铁路路基试验研究项目,其内容涵盖勘察、设计、施工和科研成果验证等;通过秦沈客运专线的建造工程实践,首次提出了路基结构物的理念,明确了路基不同结构层的路基压实标准;首次将路基重型击实标准和路基填料分类标准应用于该铁路的建设过程中[9]。

(2)京沪高速铁路昆山试验段。2002~2003年,铁道部高速办、科技司联合组织开展了京沪高速铁路昆山试验段足尺现场施工试验研究工作,共开展了软土地基处理、路基填料分类选用、压实质量检测、动应力响应等22个独立子课题的现场足尺试验研究;同时分别在同济大学安亭校区和江苏泰兴等组织开展了CFG桩处理软土地基和石灰土改良土路基填筑施工足尺试验,进一步明确和验证了相关地基处理、路基填料分类填筑压实、沉降变形观测及控制值等技术标准。

(3)秦沈客运专线和京沪高速铁路昆山试验段等足尺试验成果,不断丰富和完善了我国高速铁路路基技术标准体系,2003年,铁道部高速办组织铁三院、铁四院、铁科院等编制完成了《京沪高速铁路设计暂行规定》(铁建设[2003]13号)[10],首次明确了时速300 km高速铁路路基技术标准,其主要参数如下:双线路基宽度13.8 m,线间距5 m,路肩宽度1.4 m,基床表层厚度0.7 m、基床底层厚度2.3 m;路基工后沉降量小于10 cm,初年沉降速率小于3 cm/年,桥台台尾过渡段路基工后沉降不应大于5 cm。路基填筑压实标准采用重型击实标准,路基填料则采用A、B、C组填料或C组填料改良土;同时明确A、B组填料最大粒径对应于路基本体最大填料粒径不大于15 cm,基床底层填料最大粒径不大于10 cm,基床表层填料为级配碎石,填料最大粒径不大于3 cm且满足级配良好要求[10]。

1.5 总结提炼阶段——暂规国际咨询

2003年~2004年,铁道部邀请德国、法国、日本三国高速铁路专家对我国编制的京沪高速铁路设计暂行规定2003年版和京沪高速铁路的部分区段设计图进行了国际咨询。咨询的重点内容包括:路基结构层、分层填料构成和压实标准、路基安全稳定系数、路基工后沉降标准、路桥(涵、隧)过渡段构成和设计理念等。

通过国际咨询并结合我国“八五”、“九五”期间的研究成果,进一步确立了我国路基结构形式和路基填料分类原则和压实标准,明确了时速350 km有砟轨道的路基工后沉降标准,即路基工后沉降量不大于5 cm,初年沉降速率不大于2 cm,路桥(涵、隧)过渡段差异沉降不大于3 cm;明确了过渡段填料应采用掺加3%~5%水泥的级配碎石并按基床底层、基床表层标准填筑的原则;针对列车运营时速超过325 km会引起有砟轨道道砟飞溅击打列车的问题,我国决定时速350 km以上的高速铁路采用无砟轨道。在此基础上,形成了《京沪高速铁路设计暂行规定》2004年版[11],进一步完善了我国高速铁路路基技术体系。

1.6 应用实践阶段—京津城际

2005年7月4日,我国开始建设第一条时速350 km的京津城际高速铁路,2008年8月1日,该线的正式运营从此拉开了我国高速铁路建设发展的序幕。相对于以往有砟高速铁路不同,该线采用了相对于有砟轨道路基对路基刚度、变形、工后沉降变形指标及过渡段标准更加严格的无砟轨道。根据无砟轨道铺设技术条件要求,我国在《京沪高速铁路设计暂行规定》(铁建设[2004]157号)[11]的基础上发布了《客运专线无砟轨道铁路设计指南》(铁建设[2005]754号)[12]和《客运专线铁路无砟轨道铺设条件评估技术指南》(铁建设[2006]158号)[13]等技术条件和技术标准,明确了铺设无砟轨道的路基地段的技术条件和技术标准,即路基工后沉降小于15 mm、路基与桥涵等结构物间的差异沉降小于5 mm。

从高速铁路萌芽时期的路基工后沉降量小于15 cm到现在的小于15 mm、从最初的过渡段与桥涵等结构物间工后差异沉降小于5 cm到现在的小于5 mm,路基的技术条件和技术标准产生了数量级的跨越式变革,这一变革带来了路基设计、施工、管理等方面的巨大变革,对于我国铁路路基工程而言无疑是一次革命性的变革,促使我们用现代岩土工程理论从地基处理、路基填料生产和填筑、路基支挡防护、路基变形控制等方面重新审视无砟轨道高速铁路路基建设的发展。

为确保上述指标满足铺设无砟轨道的要求并为京沪高速铁路建设夯实技术基础,铁道部组织在京津城际、武广客专等在建高速铁路中开展了路基沉降变形观测与评估技术研究、深厚软土地基处理控制工后沉降变形研究、路基填料控制技术标准研究等验证性研究工作。

1.7 成熟发展阶段——高速铁路建设阶段

(1)京津城际、武广高速铁路建设阶段。京津城际、武广高速铁路路基建设的实践和对全线不同类型地形地貌条件下不同类型地基处理条件及其对应的不同路基高度相应的大量的沉降变形观测数据的统计分析结果表明,采用当前的地基处理方案和路基填筑压实标准可以满足路基工后沉降小于15 mm、过渡段差异沉降小于5 mm控制标准的需要,且针对不同类型的地基处理方案存在一定的优化空间。在此基础上,我国进一步优化、完善了不同类型和地质条件下的地基处理方案和路基填料压实控制技术标准。

(2)京沪高速铁路建设阶段。2008年我国开始了举世瞩目的京沪高速铁路建设,该线全长1 318 km,沿线穿越京、津、冀、鲁、苏、皖、沪7省市,穿越海河、黄河、淮河、长江四大水系,其山前冲洪积、滨海相软土、松软土、液化砂土、岩溶等特殊地基处理类型具有东部地区的典型特征。在系统总结、消化吸收国内外路基建设的实践、经验的基础上,建设期间针对CFG、PHC桩等地基处理和轨道板与路基相互作用状态等进一步开展了系列科学试验验证研究,进一步总结归纳了高速铁路路基建设取得的技术成就,规范了路基填料、压实、检测等技术流程和技术标准。在此基础上,铁道部组织完成了《铁路工程地基处理技术规程》[2]、《高速铁路路基工程施工技术指南》[3]、《高速铁路路基工程施工质量验收标准》[4]等规范和标准等,形成了具有中国特色和烙印的《高速铁路设计规范》(TB10621—2009)[5]。

至此,我国高速铁路路基技术体系经历了系统、完整的科研、试验、实践、总结、再实践、再总结、再提炼创新发展的技术阶段,我国高速铁路路基技术体系已经日臻完善。

2 我国高速铁路路基建设取得的成就

不论是无砟轨道路基还是有砟轨道路基,路基刚度和工后沉降满足列车安全、高速、舒适运营的要求是路基工程永恒不变的主题,也是岩土工程永恒不变的主题。限于篇幅,主要着重于无砟轨道路基。

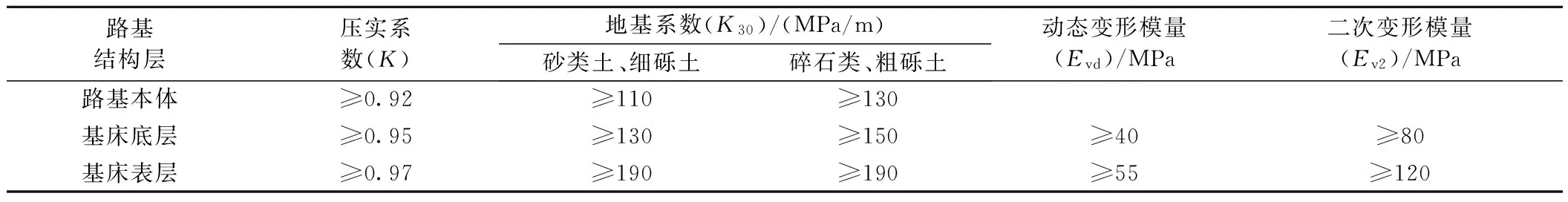

(1)路基刚度标准

满足路基刚度要求的路基填筑压实标准(无砟轨道,不含化学改良土)见表1[5]。

表1 高速铁路路基填筑压实标准

注:1.K采用重型击实标准;2.Evd用于基床底层和基床表层;3.Ev2通常用于无砟轨道路基,可与K30互用,通常采用一种指标,由设计人员掌握。

(2)路基工后沉降量标准

从2005~2014年的高速铁路建设实践和大量的路基压实质量检测数据和沉降变形观测数据分析来看,所建造路基的刚度和工后沉降变形指标满足设计和规范要求,满足了列车安全、高速、舒适运营的要求。具体总结如下。

2.1 地基处理

地基处理的目的:确保路基具有坚实的基础,满足路基刚度和变形要求。

2.1.1 软土、松软土地基处理

(1)传统方法。换填处理、排水固结法(插塑板、袋装沙井、抽真空,联合堆载预压法等)、强夯和强夯置换、振冲挤密碎石桩和振冲挤密砂桩、粉喷桩、浆喷桩、高压旋喷桩等。从当前的观测数据统计分析来看,除排水固结法外,粉喷桩、浆喷桩、高压旋喷桩处理浅层软土、松软土地基至硬土层且历经至少6个月的堆载预压或静置期,其工后沉降可以满足小于15 mm的要求。

(2)新方法。主要为CFG桩、PHC管桩桩网复合地基、桩筏板结构、桩板结构等。CFG桩处理地基以往主要用于房屋建设等工程,没有在铁路建设中得到应用。京津城际建设中首次采用CFG桩结合筏板结构处理亦庄、武清车站深厚软土、松软土互层路基取得了成功[14],开创了CFG桩筏板结构在铁路建设中应用的先河;PHC管桩主要利用了其具有较高的抗剪强度和较高的单桩承载能力,且能与双层高强土工格栅+碎石褥垫层、10 cm厚碎石找平层+筏板、与筏板刚性连接等形成地基处理结构物的特点,达到承载路基、保证路基工后沉降变形满足小于15 mm要求的目的。

京津、京广、郑西、京沪等高速铁路的实践和大量观测数据分析总结表明,采用刚性桩处理至设计的基底硬层辅以筏板基础结构、60 cm双层高强土工格栅碎石褥垫层、桩板结构等,均可以满足路基工后沉降变形15 mm的要求。从京津城际、京沪高速、京广、郑西、哈大、津秦、宁杭、杭甬、沪昆、兰新等线的建设实践上来看,CFG桩处理地基适用于所有松软土地基和部分软土、松软土互层且存在硬土层的地基,但不适用于温州、宁波、福州、广州等沿海深厚淤泥质软土以及泥炭质淤泥质软土地基。刚性桩处理地基“遇强不弱、遇弱不强”。

2.1.2 湿陷性黄土地基

地基处理的目的主要为消除黄土的湿陷性,满足路基工后沉降变形要求。传统的方法着重于消除黄土的湿陷性,对控制路基的工后沉降没有类似严格的要求。为消除黄土地基的湿陷性、确保工后沉降满足15 mm的要求,郑西客专在传统处理方法的基础上创造性地开发了“孔内柱锤冲扩挤密灰土桩法、CFG结合灰土挤密桩的长短桩法”等新工艺、新方法[15]。长短桩法工法原理:灰土挤密短桩用以消除黄土地基湿陷性、增强处理层的强度,长桩则用以处理深厚松软黄土地基,保证路基工后沉降满足小于15 mm的要求(这主要源于开工建设期间4个大型足尺试验段取得的成果)。郑西、大西、西宝、兰新二线甘青段等高速铁路的沉降变形观测数据分析和建设、运营实践表明,该方案是成功的、合理有效的。

2.1.3 岩溶地基

岩溶地基在我国广泛发育,京沪、京广、沪昆(上海至昆明)、南广、贵广等高速铁路建设中经常遇到,其发育程度为弱~强,根据岩溶发育的特点,岩溶地基处理中常采用绕避、跨越、桩板结构或注浆处理等方法,对溶沟、溶槽中~弱发育的区段常采用注浆处理。鉴于岩溶地质条件的不确定性,岩溶地基注浆处理贯彻“先探后灌、探灌结合”的原则,在建设过程中加强地质核对和动态设计、施工管理等工作。其中地质核对和动态设计、施工管理是其创新点,通常利用Ⅰ序孔(先导孔)进行地质核查,根据地质核查结果进行Ⅱ、Ⅲ序孔设计和施工管理工作。

2.1.4 膨胀土地基

膨胀土地基往往受水环境影响后地基产生膨胀,其抗剪强度降低且严重时内摩擦角几乎为零,其稳定性降低,在地基中表现为地基吸水后失稳滑裂、变形加大,路基容易发生滑坍或溜坍破坏,目前依然是路基建设过程中容易出现问题和不容回避的特殊地基。其常用的方法主要着重于:①清除换填A、B类碎石土或石灰改良土;②加强路基渗水盲沟排水和表面封堵工作,力图使其保持稳定的含水量。目前采用类似方案处理的合宁、合武、南广等铁路,基本上保持了良好的运营状态。

2.1.5 冻胀土

该类地基通常分布于东北严寒地区,哈大高速铁路为我国乃至全世界建立在高寒、季节性冻土地区的首条无砟轨道高速铁路,目前正在建设的有哈齐、沈丹、吉图珲、牡绥等高速铁路。通过分析大量的冻胀变形观测数据和现场试验研究,基本上掌握了冻胀区路基冻胀发展、稳定、冻融、稳定变形规律,针对不同的线路采取了加强路基面防排水、路堑地段增设渗水盲沟排水、强化路基基床等措施,目前哈大、盘营客专的运营实践表明,我国特色的路基防冻胀技术是成功的[16],丰富了我国高速铁路路基技术体系的内容。

2.1.6 液化砂土地基

基于其处理后沉降变形稳定时间短、承载力容易提高等特点,采用传统的振冲挤密碎石桩、强夯和强夯置换,CFG桩等。目的主要是消除砂土振动液化影响,提高其抗震能力,确保路基刚度和变形满足要求。

2.2 路基填料与路基填筑

路基填筑压实的目的:确保路基刚度和变形满足铺设无砟轨道的技术条件要求。①路基填筑完成后,其工后沉降满足小于15 mm的要求,基床部分在列车动荷载的作用下动变形量不大于0.2 mm,在长期累计动荷载的作用下其塑性变形量不大于5 mm;②路基刚度指标满足列车长期安全运营要求和过渡段刚度过渡要求。

2.2.1 路基结构层填料选用

众所周知,土体是由空气、水、土颗粒组成的三相体,其压实质量取决于土体自身的颗粒组成和相应的压实机械的压实能力。其中土体颗粒组成和土体含水量是决定压实质量的内因,压实机械的压实能力、平整度等是决定压实质量的外因,外因通过内因而起作用。路基的变形直接相关于填料的类型和压实状况,且通过路基填料的力学特性和压实密度即地基刚度系数K30、压实系数K得以表现。因此土体颗粒特性是决定路基物理力学特性的内因,路基的压实是土体强度得以提高的外因,外因通过内因而起作用。细粒含量越多、含水量越大、强度越小,这就是建设中要注重选择A、B组填料、控制细粒含量和含水量的主因。

(1)基床表层:无砟轨道基床表层厚度0.4 m,有砟轨道基床表层厚度0.7 m。采用级配碎石,其级配曲线符合文献[5]相关标准。

(2)基床底层:厚度2.3 m,填料类型为A、B组碎石、砾石类粗粒土或C组化学改良土,粗粒土最大粒径不大于6 cm。

(3)基床以下路基:填料类型为A、B组碎石、砾石类粗粒土或C组化学改良土,粗粒土最大粒径不大于7.5 cm。

所有路基填料均采用现场生产加工。

2.2.2 路基填筑施工的革命性变革

(1)压实机械的变革带动了压实标准的变革

早期受制于压实机械的压实能力,路基的填筑压实密度采用轻型击实标准或与轻型标准相近的铁路击实标准。自秦沈客运专线建设以来,随着压实机械的压实能力由最初的压路机动荷载200 kN逐步升级为动荷载500 kN或600 kN以上的超重型压路机,以及路基刚度、变形标准要求的提高,我国高速铁路建设均采用重型击实标准控制路基填筑质量,对应的路基填料的变革压实后的路基稳定性和抗变形能力逐渐提高。

(2)路基填料的革命性变革

①填料选择的变革。填料选择的变革突出表现为:填料材质的变化,从普通铁路采用所有填料到高速铁路规定采用A、B组碎石类、块碎石类、砂砾类填料和C组块碎石类填料以及C组化学改良土,路基填料实现了第一次革命,即首次明确了高速铁路路基填料分类、使用标准。

②A、B组填料最大粒径标准的重大变革。

高速铁路建设的实践中,路基A、B组填料粒径经历了2次重大变革。2008年以前采用的标准为:基床底层填料最大粒径不大于10 cm,基床以下路基填料最大粒径不大于15 cm;2008年以后采用的标准为:基床底层填料最大粒径不大于6 cm,基床以下路基填料最大粒径不大于7.5 cm。

受制于填料粒径大小不均的影响,路基粗颗粒集料窝现象是路基工程长期客观存在不可避免的问题,它直接影响到碾压后路基刚度和变形的均匀性,同时由于局部粗颗粒含量较大、孔隙率较高,雨雪季时容易汇集雨雪水于此,严重时造成局部动水压力较大影响路基的安全稳定,或由于局部含水量大,冬季发生冻胀变形造成路基局部刚度、变形不均匀,影响路基高速运营时的安全性、平顺性和舒适性。为此,京津城际、武广高速建设期间均进行了现场试验施工研究,尤其是武广综合试验段,首次采用粒径分梯度试验研究(按粒径15、13、10、7.5、6.0、5.0 cm分别进行填筑碾压施工试验),路基本体填料采用最大粒径为75 mm、基床底层填料采用最大粒径60 mm,路基刚度、变形量的均匀性相对原来的标准提高了约50%,基本上消除了路基集料窝现象和填料粒径不均匀性对路基刚度、变形不均匀性的影响。

2008年后路基填料粒径标准的变化相应地带动了填料生产的变革,是路基填筑发展过程中的革命性变革,路基填筑压实检测数据统计分析表明,路基的压实均匀性得到极大改善,集料窝现象基本消除,是视路基为结构物的建设管理理念在路基发展过程中的真实体现。

2.2.3 路基质量检测技术取得了重大进步

在以往路基检测技术以压实系数K、地基系数K30的的基础上推广应用了Evd和Ev2检测技术、路基连续压实检测技术等,路基压实质量控制水平等相对以往有了较大提高。

2.3 路堑

创新应用了路堤式路堑技术,加强了渗水盲沟排水、路基边坡支挡防护等措施。

从京沪、哈大、武广、郑西等新建高速铁路开通后的运营实践成果分析,采用同等于路基基床厚度(2.7~3.0 m)路堤式路堑充分发挥了路堤技术的优点,提高了其抵抗雨雪水渗透、抗冻胀、抗水害等自然灾害的能力,有力地消除了路基翻浆冒泥等隐患,提高了路基整体结构强度和抗变形能力,是路基工程的创新技术。

2.4 过渡段

设置路基与桥涵、隧道及其他结构物间的过渡段的目的:确保路基与桥涵、隧道等形成的线下结构工程刚度指标、工后差异沉降指标满足刚度和变形均匀过渡的原则,增强行车的平顺性和舒适度。

在铁道部组织开展的“八五”、“九五”、“十五”期间的科研课题中,有关过渡段的科研课题始终贯彻于路基相关课题中,随着研究的不断深入和现场足尺试验的研究,我国路基过渡段设计原则基本上确定;同时在新建京津城际、武广、郑西、京沪等高速铁路建设中陆续开展了系列现场试验施工研究,进而确定了过渡段填筑施工工艺和设计方案优化完善工作,我国的路基过渡段设计原则、设计方案、施工工艺、质量验收标准等基本上成熟、稳定。

(1)刚度过渡。过渡段采用掺加3%~5%水泥的级配碎石填筑,其中基床表层以下水泥掺量3%,基床表层水泥掺量5%,级配碎石的标准同基床表层;相应的压实标准为:压实系数K≥0.95,K30≥150 MPa/m、Evd≥50 MPa(路基碾压完成后立即检测)。过渡段基坑回填处理后Evd≥30 MPa。

(2)沉降变形过渡。路基与桥涵、隧道等结构物间的工后差异沉降小于5 mm控制。因过渡段基坑处理、路基填筑采用了掺加水泥的级配碎石填筑,且压实标准较高,其填筑完成后的本体沉降变形一般在7 d内基本稳定,因此,其沉降控制主要取决于过渡段区段的地基处理;通常该区段采用了相对强于临近路基区段的地基处理过渡设计。

(3)沉降变形观测和实践验证。为验证设计措施的合理性,对过渡段地区采取了加密观测措施。京津城际、武广、京沪等线路的观测实践和数据分析以及通车后的轨检数据分析表明,我国过渡段设计方法和施工方案合理、有效地解决了路基差异沉降和刚度过渡问题,提高了行车舒适度和安全性指标。

2.5 路基支挡、边坡防护、防排水

路基支挡与边坡防护、防排水等基本上是常规技术的发展应用,相对以往铁路建设而言,高速铁路设计、施工更加注重过程控制,重视施工过程中的地质核查、设计优化等工作,防排水设计施工更加贴合实际。其革命性的变革文件:《铁路边坡防护及防排水工程建设、设计、施工质量验收补充规定》(铁建设[2009]172号)文[18]。

建设伊始,铁路建设沿用了以往铁路路基边坡防护和防排水传统的工作方法;石太客运专线交付运营后,出现了局部地段路基边坡受水浸湿、浸蚀发生下沉影响行车安全问题,针对此问题,铁道部组织相关专家分析了问题产生的原因,制定了加强过程控制、根据施工后的现场地形地貌、地质条件核对结果优化铁路路基边坡支挡防护与路基防排水设计、施工管理的补充规定,即(铁建设[2009]172号)文,该文首次明确了路基支挡与边坡防护和路基防排水是路基工程结构的重要组成部分,明确了其结构安全使用寿命分别为60年、30年,从而彻底改变了以往路基边坡支挡防护与防排水为路基附属工程的理念,从而完善了路基结构物的建设、设计、施工管理理念,是铁路路基建设的又一次重大的变革,是路基工程提升为结构物理念的第二次里程碑事件。

2.6 路基与站后工程接口

路基与站后工程接口主要包括埋设或附着于路基的通信、电力、综合接地相关的结构物,主要包括综合接地线、电缆沟槽、过轨、接触网支柱基础、声屏障基础等。为确保路基结构及其附着于路基上的其他结构物的安全稳定,高速铁路路基设计采取集成设计的理念,将上述站后结构工程与路基结构统一设计、统一由站前施工单位施工,提高了路基结构的安全稳定性。

2.7 路基沉降变形观测与评估

为验证并确保路基满足铺设无砟轨道的铺设技术条件,铁道部发布的铁建设[2006]158号文[13]明确要求所有铺设无砟轨道的路基、桥梁、隧道均应进行沉降变形观测与评估工作,确认相应区段满足铺设无砟轨道的路基沉降变形条件后方可允许铺设无砟轨道。为此,京津城际、武广高铁等建设伊始,就按铁建设[2006]158号文要求组织开展了沉降变形观测与评估工作,目的在于验证设计、施工方案的合理性、可靠性;京沪、哈大等高速铁路则依据京津城际、武广高铁建设取得的成功经验和观测数据优化了相应的设计文件,提高了路基建设的可靠性;高速铁路建设以来的实践经验和观测数据分析成果基本上证明了我国采取的设计理论、施工方案、建设管理是正确的,满足了我国高速铁路建设的需要,我国的高速铁路路基坚实、可靠。我国高速铁路路基沉降变形观测数据分析和评估取得的成果类型如下。

(1)Ⅰ类:沉降变形曲线为较平滑、规律的收敛曲线,其工后沉降完全满足设计要求。其主要地层为山前坡积土、黏土、粉土、粉砂土等松软土地基,观测过程中外部条件未发生改变;地基处理方案为粉喷桩、浆喷桩、CFG桩、PHC管桩并处理到硬土层;路基填筑高度3~5 m;该类型路基沉降变形稳定时间一般为3~4个月,工后沉降变形量均满足要求。

(2)Ⅱ类:沉降变形曲线表现为发生沉降变形突变的明显拐点、呈台阶状发展的收敛曲线,其工后沉降满足设计要求。该类路基沉降变形发展过程中一般伴随有加载、地基处理后受水浸泡、地基处理结构受环境影响发生变形调整等,路基在沉降突变后经历2~3个月沉降变形稳定,其工后沉降满足设计要求。该类曲线常见于非饱和土路基或路基周围环境突变的路基。

(3)Ⅲ类:路基填筑完成6个月后沉降变形曲线未见稳定,后期逐渐趋于稳定。此类曲线常见于深厚软土、软土与松软土互层地基路基,或受水条件影响的湿陷性黄土地基或干旱、半干旱深厚松软土地基路基。这是在建设过程中予以重点关注的路基,一般需延长预压期或增强地基处理措施。

3 需要进一步解决的问题

经过近10年的高速铁路建设实践,我国建设了京沪、京广、哈大等一系列长大高速铁路干线,形成了系列高速铁路技术规范和标准,建立了我国高速铁路路基技术体系。但我国幅员辽阔,铁路线纵横捭阖于全国各地,从海相、泻湖相、河相的淤泥质软土,山前冲淤积软土、松软土、冲洪积土到湿陷性黄土、膨胀土、盐渍土、戈壁土、冻土以及软岩、膨胀岩等特殊岩土,几乎在全世界分布的各种类型的岩土在我国铁路建设中都已遇到,其分布的不均匀性、工程地质的复杂性,决定了我国路基工程技术特点的多样性和复杂性。

在建设哈大高速铁路期间,遇到了严寒地区特有的路基冻胀问题;在兰新二线戈壁土地基路基的建设过程中,遇到了含有膨胀性矿物的戈壁土地基隆起变形问题;在岩溶地基路基建设和运营期间,遇到了岩溶路基因地下水波动引发的局部路基变形问题;在湿陷性黄土地基路基建设过程中,遇到了局部黄土地基因连续降雨引发的局部地段路基不均匀沉降问题;在区域性地面沉降地区,遇到了局部抽降水引发的路基沉降问题等[19]。所有这些问题,都是建设高标准的无砟轨道路基过程中遇到或发现的新问题,经过10年的建设实践,基本上成功地解决了这些困扰、影响路基沉降变形稳定的问题,但仍然有些问题亟待继续创新、探索、研究、解决。

3.1 非饱和土地基

此类地基表现为路基建设前其地基承载力、工后沉降等指标均能满足设计要求,但路基修建后,受周围微地貌改变后的水环境影响引起新的沉降变形,影响轨道铺设后线路的平顺性,需要从非饱和土的机理方面、地基处理方案、工程效应以及周围环境影响等方面研究其变形机理及其防治措施。

3.2 膨胀土地基的变形影响

这是路基工程长期以来不容回避的安全稳定课题,其对于铁路路基的影响常见于路堑地段。路堑开挖施工一般会影响地下水的迁移路径,造成地下水沿路基坡面、路堑基底重新分布,往往受制于环境的变迁,其出现的特征具有不确定性,一般在工程完工或运营期间才表现出来,通常会造成局部坡面溜坍或局部地基隆起变形,影响轨道的平顺性。需要从路堑环境、水环境、膨胀矿物的分布及其机理方面研究判断其对路基工程的危害并制定防治方案。

3.3 软岩、膨胀岩边坡的安全防护问题

突出表现为边坡不稳定问题,建设过程中多因水环境影响或暴露于大气环境中应力松弛、释放等造成路基边坡溜坍,为影响路基边坡安全的隐形病害;长期以来尚未有彻底的解决方案。

3.4 水环境对路基及边坡安全稳定性的影响

此类问题多发生于路堑地段,往往由于路堑施工切断了原来的地下水渗流路径或由于局部地势较低,诱发地下水渗流改变途径或沿路堑基底出露或沿路堑边坡出逸或沿路堑坡脚渗逸,造成路基基底、坡脚或路基边坡应力重新分布或抗剪强度降低,引发路基病害。

3.5 非工程因素引发的路基沉降变形问题

突出的问题为临近线路局部抽降水、新增建筑物或下穿路基引发的路基附加沉降变形问题,需要预测分析其对路基沉降变形产生的影响及其对轨道变形的影响,并采取相应的安全防控措施。

3.6 路基冻胀机理及其防治措施研究

尽管在哈大、哈齐等高铁建设中进行了大量的试验研究,并将相应的防冻胀措施成功应用于哈大、盘营高速和正在建设的哈齐、沈丹等高速铁路中,但依然存在一些影响路基冻胀的因素需要继续探讨、研究。

3.7 岩溶地基因地下水波动产生的局部沉降变形问题

受制于岩溶分布和发育的不确定性影响,现有的岩溶路基防治技术措施不可能完全根治岩溶地基产生的危害,依然存在诸如地下水波动等影响岩溶路基局部变形的问题,需要从岩溶发育机理、处置措施和环境改善预防等方面进行系统研究。

3.8 路基健康诊断系统研究

路基的安全稳定性和生命力是必须长期关注的问题,无论是软土地基路基、膨胀土路基、湿陷性黄土地基路基还是山区斜坡软土路基等均需要对其长期的安全稳定性进行分析判断,提高我国高速铁路安全运营的保障能力。

4 路基是有生命力的结构物

正如任何生命体一样,路基是具有生命力的结构物,它承载着列车循环往复、安全、高速、舒适运营的重任;它在经历风霜雨雪、寒暑交替、春融冬冻等年复一年的春夏秋冬四季不同气候、环境变化的影响,确保其生命力长久不衰是广大铁路建设者和运营养护维修者共同的责任和愿望。

地基基础是延续其生命力的基础条件,路基本体、基床底层、基床表层则是其躯干,它温柔地承载着列车年复一年、日复一日的反复冲击和激荡;路基填料、含水量、压实后的密实程度则是决定其生命力的源泉,路基边坡支挡防护与防排水系统则是保护路基的盔甲,它们决定了路基抵抗自然侵蚀和影响的能力,路基过渡段则构建了路基与桥梁、与隧道等横向结构物间的纽带,它们共同构成了承载列车安全、高速、舒适运营的线下结构。

10年来,我们建设了5 000多km的高速铁路路基,它承载了至少3代铁路人的希望和愿望。路基是有生命力的结构物,它需要日常的安全维护和呵护,才能增强并延续其承载轨道、确保列车安全运营的生命力。

[1]叶阳升,周镜.铁路路基结构设计的探讨[J],铁道工程学报,2005(1):39-46.

[2]中华人民共和国铁道部.TB10106—2010铁路工程地基处理技术规程[S].北京:中国铁道出版社,2010.

[3]中华人民共和国铁道部.铁建设[2010]241号高速铁路路基工程施工技术指南[S].北京:中国铁道出版社,2011。

[4]中华人民共和国铁道部.TB10751—2010高速铁路路基工程施工质量验收标准[S].北京:中国铁道出版社,2010.

[5]中华人民共和国铁道部.TB10621—2009高速铁路设计规范(试行)[S].北京:中国铁道出版社,2010.

[6]彭泽仁.高速铁路路基技术标准浅论[J].路基工程,1993(3):65-69.

[7]彭泽仁.秦沈客运专线路基技术特点[J].路基工程,2002(5):1-4.

[8]程庆国,卢肇钧,周镜.加快铁路建设,促进综合运输发展[C]//中国土木工程学会第八届年会论文集,1998.

[9]秦沈客运专线工程总结编委会.秦沈客运专线工程总结[M].北京:中国铁道出版社,2006.

[10]中华人民共和国铁道部.铁建设[2003]13号京沪高速铁路设计暂行规定[S].北京:中国铁道出版社,2003.

[11]中华人民共和国铁道部.铁建设[2004]157号京沪高速铁路设计暂行规定[S].北京:中国铁道出版社,2004.

[12]中华人民共和国铁道部.铁建设[2005]754号客运专线无砟轨道铁路设计指南[S].北京:中国铁道出版社,2005

[13]中华人民共和国铁道部.铁建设[2006]158号客运专线铁路无砟轨道铺设条件评估技术指南[S].北京:中国铁道出版社,2006.

[14]崔维孝.深厚压缩层地基条件小桩筏板基础路基沉降特性研究[J].铁道工程学报,2009(4):9-12.

[15]郑西高速铁路有限责任公司.郑西高速铁路工程总结[M].北京:中国铁道出版社,2011.

[16]张先军.哈大高速铁路路基冻胀规律及影响因素分析[J].铁道标准设计,2013(7):8-12.

[17]中华人民共和国铁道部.铁建设[2009]172号 铁路边坡防护及防排水工程管理、设计、施工质量验收补充规定[S].北京:中国铁道出版社,2009.

[18]尤昌龙.非工程因素引发的高速铁路沉降问题及其对策探讨[J].中国工程科学,2014(2):106-112.

The Subgrade is a Vital Structure—Achievements and Remaining Problems in Subgrade Construction of High Speed Railway

YOU Chang-long

(Engineering Management Center of China Railway Corporation, Beijing 100844, China)

This paper summarizes the formation, development and improvement of subgrade technical system and addresses the achievements in the past decade in terms of foundation treatment; subgrade structural design and reclamation; embankment cut; transitional section; support and water proof for subgrade slope; integrated foundation of subgrade structure with auxiliary cable channel and catenary post pit; observation and evaluation of settlement deformation. It is the high speed railway, which sets high requirements for subgrade engineering rigidness and deformation control, that has resulted in innovation and improvement of subgrade technology, in reinforcement of subgrade structure engineering concepts and prolonged life cycle of subgrade structures. The remaining problems are explained in perspectives of non-saturated soil and swelling soil encountered in subgrade engineering. It is hoped that this paper may serve to promote the improvement and development of subgrade technical system and the level of subgrade construction, and further vitalizes the operation of high speed trains in a safer, higher speed and more comfort manner.

High Speed railway; Subgrade; Technology System; Structure

2015-03-13

尤昌龙(1964—),男,教授级高级工程师,工学博士,E-mail:ycljd@263.net。

1004-2954(2015)09-0001-08

U238; U213.1

A

10.13238/j.issn.1004-2954.2015.09.001