侨批投递:独特的“海上丝绸之路”——以海峡殖民地时期新加坡批局与汕头等地的往来为例

2015-11-21陈汉初

陈汉初

(汕头市潮汕历史文化研究中心,广东汕头 515041)

饶宗颐教授说:“侨批可以看出那个时候潮人在那些国家及其活动,还可以从潮人活动看那个国家的经济和政治。”[1]海外华人移民史,是一部血和泪的历史,他们或因战乱,集体前奔,或因天灾人祸,为求温饱而逃去。侨批档案,作为国际移民的民间文献,记录了19世纪中叶以来中国国际移民向亚洲、美洲、大洋洲等地区迁移的历史,见证并促进了华人与东南亚文明、欧美文明之间一个半世纪的密切交流,是当今国际学术界研究中国对外贸易史、中外关系史、海外移民史、邮政汇兑史等领域的珍贵文献遗产。从现在征集到的侨批分析,早期华人足迹遍布世界五大洲,较为集中的地方为东南亚一带,如越南、缅甸、泰国、新加坡、马来西亚、印度尼西亚,以及澳洲、南美洲、欧洲等一些国家和港、澳、台地区。

18世纪后期至20世纪中期,在英国的殖民地马六甲海峡,侨居着潮州、福建、广府、客家、琼州等地华人,他们与侨居地人民和谐相处,拼命拓殖,为开发这个荒芜之岛作出杰出贡献。他们在落地生根后,民间自发创立了一条独特的“海上丝绸之路”——海上亲情之路——侨批投递业。

一、侨批的产生及其投递特点

华人先民最初下南洋时,多数自认为是明末遗民,并以“反清复明”作为号召,这足以神圣化、合理化地让他们集体分散到“前明诸藩国”,并有组织地开展垦荒。以后,陆续下南洋的华人,就不仅仅是历年起义失败南撤的队伍,还包括许多逃避灾害求温饱的老百姓,以及以“卖猪仔”等各种形式南下的契约华工。

“盖全国华侨出入岸,以广州、厦门及潮州之汕头为最盛”。“潮州滨海,人民早习航海生涯,清咸同间,国内扰攘,生活日戚,潮人出洋谋生者渐多,以后留暹罗与马来群岛为大部份,安南、爪哇、苏门答腊等处次之。当时交通未便,渡洋惟赖木制大甲板船,播荡海中,一往复辄经年累月”。[2]1这些华人移民的初衷,本是追求比国内更好一点的生活,但到了新环境,他们却遭遇到难以预料的困境:一是求职。言语的障碍,使他们难以入乡随俗,难以与当地人沟通,他们必须学会当地的语言,并求得一职。二是当地政府苛刻的对待,苛捐杂税严重,他们的血汗钱,相当一部分要流入当地政府的腰包。三是排华大屠杀,是他们的大灾难。荷兰统治下的印度尼西亚和西班牙统治下的菲律宾,都曾发生过严重的排华事件,洗劫了大量华人的生命和财产。面对种种灾难,没有吃苦精神是撑不下去的。

有华人足迹的地方就有侨批。18世纪后期至20世纪中期,英国在马六甲海峡马来亚群岛中的新加坡、槟榔屿与马六甲三洲以及暹罗转让之吉打、吉兰丹、丁加奴与玻璃市取得了统治权。这个时期,英国殖民者大肆到我国沿海各地拐骗、掠夺廉价劳工并锁上脚镣、手铐,运往该地垦植;还把那里作为向世界各地转运劳工的中转站。被贩往新加坡的,则至内山后,始得脱镣铐。当时,广东、福建等沿海人民被大量招募,并侨居其地。“马来亚之开辟草莱,我华侨劳绩不小,故在18世纪末叶,马来亚各地商业,除入口商外,几全为华侨所经营,而欧洲人士统治及指导于上,马来土人服务于下而已”。[3]577这些事业有成的华人,其向祖居地通音信、寄钱赡养家人的需求,自然更为强烈、迫切。

早期华侨的侨居地,一般都由华侨商家自发开设信汇局,服务于暂无邮政开设情况下的华侨通信、汇款之需。这些信汇局,也称侨批局。1948年,汕头市商会在《潮汕侨批业概况》一文中,给批局作如下定义:

批局原名批馆,在邮寄方面则称批信局,商业方面又称侨批局,具体业务为汇寄华侨银信而设,乃潮州特有之商业。[2]3

凡无信局之地,则通过回国探亲的“番客客头”或“水客”搭、寄。这种搭、寄方式,应该是早于信汇局的最原始的方式。

侨批的形成大体经历以下五个阶段:

(一)“番客”亲友回国,无偿互相搭、寄钱物、信件。最早侨居外国的华人,拼搏一段时间后,稍有积蓄,也开始想念家人,便产生回家探亲的念头。那些暂时没法回乡的乡里乡亲,也就搭、寄些钱物让同乡带回家,并写上一封家信,这种乡里乡亲的互相搭、寄,是不必付费的,大家互相帮忙而已。这就是侨批的萌芽阶段。

(二)有偿搭、寄。后来,有一些“番客”往返于国内次数比较多,乡亲们搭、寄次数多了,也就觉得不太好意思,便开始送点钱、物作为酬劳。这些经常回国的“番客”,被搭、寄的人数多了,多少收点“脚皮钱”,积少成多,也有了收益,这是侨批的雏形阶段。

(三)“水客唯利是务”与“侨批之滥觞”。久而久之,有些“番客”便以此作为一种赚钱手段,回国后遇到一些想去“过番”的人,要求带他们去外面窜一窜,开始带一、二人,后越带越多,也收点带客费,这就成了回程带物、批,返程带新客的“客头”了。这些“客头”,又有一部分做多、做久了,就成了一种职业,便是专业的“水客”了。“水客唯利是务,不寄款之函件,不肯代带代交,相习成风,有信必有款,有款也有信,而水客回国交款后,亦必要收款人书明回信,以交还寄款人为凭据”,此为侨批之“滥觞”。[2]2“水客唯利是务”,逼使华侨自然形成“有信必有款,有款也有信”,“相习成风”,银信合一,成全了潮汕侨批的独特性。2013年6月19日,侨批荣登世界记忆遗产名录。冥冥之中,有一种感觉,“有意栽花花难开,无心插柳柳成排”倒成了世间事物发展的规律。

(四)侨批局之开创。“迨五口通商以后,外人争以轮船航行我国海岸,交通既便,出洋益众,……请寄日多,遂有起而公开收寄。惟是蔚成今日特有之行业。”[2]2还有的较有信誉的“水客”,经过长期经营,逐渐积累一些经验,形成一套经营方略,并逐步过渡到有固定地址、固定铺户的侨批局,连“批馆”的命名,也是“水客”们原来住所的名称。沈建华、徐名文著《侨批例话》一书中说:“水客”的经验积累,“为后来创办的侨批局所继承”,所谓“无不承水客之旧例”,就是这个意思。所以说,“水客”与批局的关系是一脉相承的关系。至于批局的名称,亦有一个演变过程。“批局初名批馆”,系潮州话土音,“谓信函曰批”。后来,潮人又改称信函曰信,“然以华侨寄信必寄款,侨眷回信必收款,与普通信函有有款与无款之分,故相沿称批而不改。”[2]3概而观之,侨批之所以称“批”,初时系因华侨信件包成总包,托班轮而寄,一个船期一批,所以潮州土音也把一批批而来的华侨信件称为批。到了20世纪六七十年代,潮人已把华侨有款与无款的信件分得十分清楚,有寄钱的称批,没有寄钱的称信。这就是侨批与侨批局名称中的“批”的由来。

华侨信件和华侨信汇称谓沿革图示如下:

(五)国家邮政的设立。汕头因是开放商埠,邮寄函件实行甚早。清同光年间,汕头民间已有人办理邮寄商务来往信件,当时不称信,叫“书柬”,平信称“酒例”、酒力、脚力,已先付清款项的称“力先”,挂号信称“宝金”。现存世的最早书柬,有清光绪十八九年汕头商号寄往“汕浦”、“西社”等处的书柬原件。外洋寄汕头等地的存世侨批则更早,现存世较早的有泰国许茂春先生藏的清咸同年间从荷属吧城寄往梅县丙村的侨批4封,分别是:1.清咸丰戊午(七)年五月初十(1858年6月19日),赖府芝兰大爷收;2.清咸丰戊午(七)年五月二十六日(1858年7月4日),温天华老兄台收;3.清同治癸亥(二)年五月初八(1863年6月21日),赖满爷收;4.清同治戊辰(七)年四月初三(1868年5月22日),赖府芝兰爷收。清光绪二十二年二月七日(1896年3月20日),清总理衙门奏准开办国家邮政,开始收寄民间邮件,并准备参加万国联邮会议。光绪二十三年正月十九日(1897年2月20日),大清邮局正式成立,邮资计费单位由银两改为银元,并发行加盖暂作邮票和正式邮票24种。政府“谓一切民营者改为民信局,乃始有批局之名,以自别乎邮政”。1928年,国民政府交通会议决定“取消国内民信局,仍许批局存在”,制发批信局执照,故批局在邮寄上又称批信局,示与民信局不同”。1931年,“全国工商业组织同业公会,批局尚未有以定其业之名称,侧近华侨,则公会混于华侨团体。专尚批信,则与已废民信局雷同,嗣由国民党汕头市党部斟酌实际情形,实名曰‘侨批业’,以各业批商号为侨批局,一时佥谓名正言顺,运用迄今不替。”[2]9诚然,由于国家邮政、银行系统的运营,承接了部分侨批业务,但潮汕侨批业在民营侨批局中仍占有相当的份额。

如上所述,批馆是“潮州特有之商业”,连“侨批业”一词,也是国民党汕头市党部斟酌后确定的。潮汕侨批发端于十八九世纪,迄于20世纪90年代,历时百余年。但是,侨批业的形成,是有一个逐渐过渡、不断成熟过程的,即使是在批局设立,邮政、银行承接部分侨批业务后,上述搭、寄方式也并没有消失,而是一并伴随着坚持下来,这就形成了侨批业产生、发展的五个阶段和五种形式齐头并进的行业格局。上世纪五六十年代,笔者的姨母黄惠兰女士还通过探亲番客,从马来亚槟城寄来钱、油、面粉等物品,并附有信件,写明所寄之物如何分配。

由此观之,侨批既是侨乡潮汕侨眷的生命线,又是潮汕城乡建设的“挹注”者。据统计,潮汕地区年侨批款数额于民国十年以前,年数千万元;民国十年以后,约1亿元以上;民国二十年,增至2亿多元。赖侨批而生者,占潮汕总人口的大多数。侨眷收到侨批,首先要备祭品,祭拜“五谷母”,祈求“五谷母”保佑在外拼搏的“衣食父母”们多寄“保命钱”。上世纪一二十年代,汕头埠的工人每月工资只有4元,潮汕年侨批总额2亿元,相当于410多万个粗壮劳工的年薪。汕头商会对侨批与潮汕国计民生的关系有一段入木三分的论述:

目下潮汕仰望批款为生活者,既占全民之多数。而都市上大企业、大商店,以及公益交通各建设,亦多由华侨投资而成,内地乡村所有新祠厦屋,更十之八九赖侨资盖建,且潮州地隘民稠,出产减少,为入超最大地方,所以能日进繁荣而不形凋索者,无非批款之挹注,以增强地方购买力量,安定社会经济基础,其关系国计民生之巨,可以概见。[2]15

潮人之依赖侨批,可不能埋怨他们不劳而获。这些侨属,大多出于生活所逼,当年报刊曾载,有的壮劳力出洋后,留下年老的父母、年轻的妻子、年幼的儿女,他们嗷嗷待哺,并无其它生活出路,只靠侨批生活。有的一段时间收不到批,生活无着,女儿被迫沦为娼妓,如此悲惨遭遇的侨属并不在少数,以致有的华侨在回批中曾发誓:“一息尚存,家批决无中断之理。”

侨汇是侨属的救命钱,侨批是华侨与侨属之间的亲情佳音,侨批投递是华侨自己建立起来的一条海上民间信息流、金融流、货物流、劳工流、亲情流、友情流,是一股跨国亲情暖流——独特的“海上丝绸之路”。

二、新加坡侨批局的生存业态

广大华侨为给国内侨属通音信,汇款赡养家人,“寄款愈繁,带款水客大多系冒险枭杰之辈,侵蚀匿交,时所常有,难餍侨众之望。且是时侨民中,已有在各居留地创业发达者,寄款既丰,益不堪水客之侵渔,自派素养妥人专带,初时尚仅受亲友之寄托,继因同侨仰其信誉可资,纷纷向其投寄”[2]2,遂有批局之设。侨居新加坡的华人批局有五帮:潮帮、闽帮、广帮、客帮、琼帮。

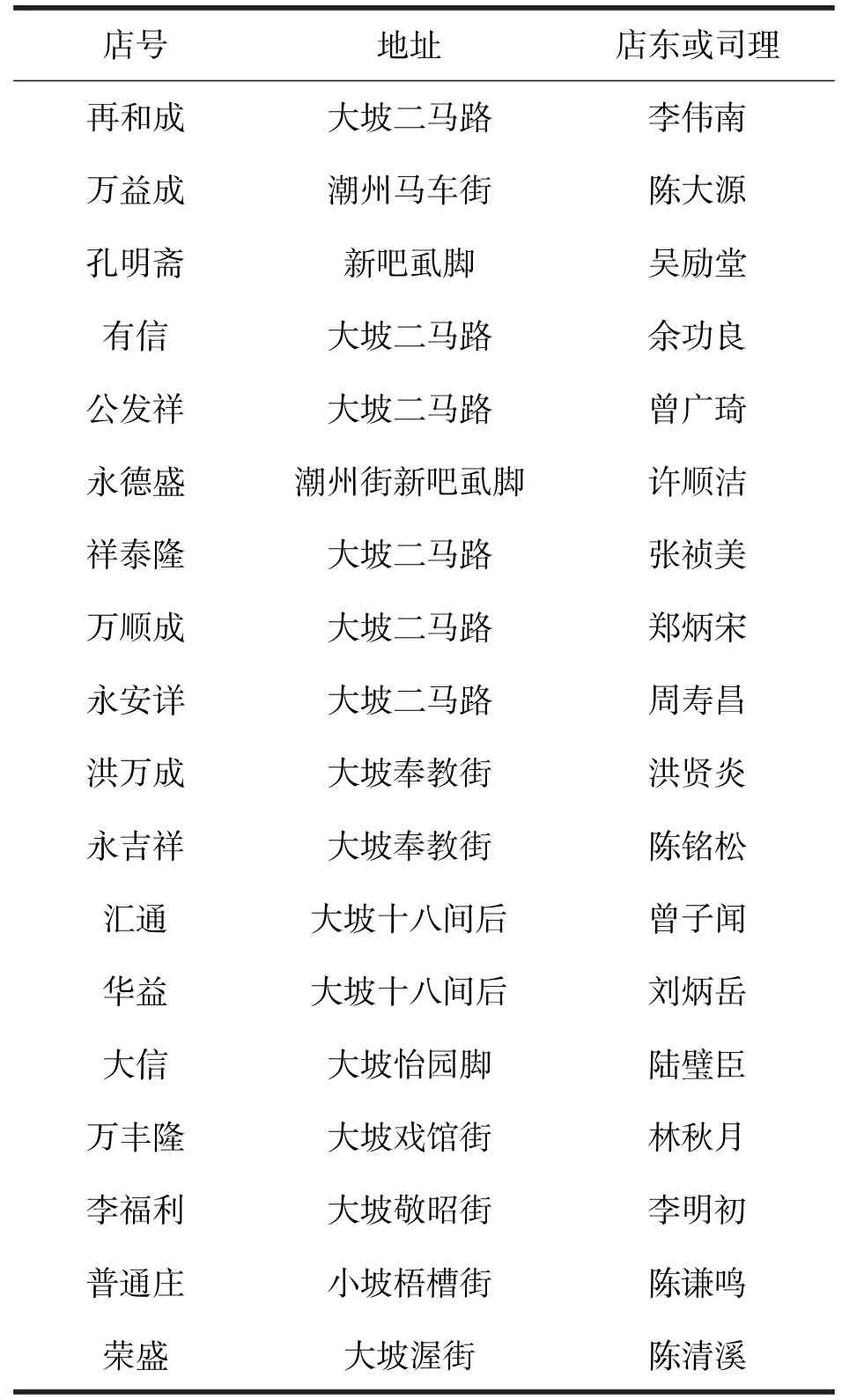

(一)潮帮。“潮侨批业公会”是新加坡“汇业成立最早之团体”,有一段时间,潮属批业公会曾一度停止活动,“后因欲保持同业利益”,20世纪20年代初又重新组织,其经营方法较为灵活,并有不少新创意。《海峡殖民地史略》[3]578-590一书曾对闽广潮客琼五帮批局作了统计,潮帮批业公会会员如表1。

当时新加坡的民间信汇局除潮帮信局外,还有闽、广、客、琼四个帮。

(二)闽帮。因方言关系,闽帮还分为四系:厦门、金门、同安、南安、安溪、永春、德化、海澄、龙溪、漳浦、华安、长泰、南靖、云霄、诏安、东山、适中、漳平等18县、市人士所营者为一系;福州、长乐、福清、永泰、闽清、福安、三都溪、福鼎等8县、市人士所营者又为一系;兴化、莆田等县人士所营者另为一系;龙岩、永定、上杭、长汀等又为一系。闽侨信局,第一系者众多,而第二、三、四各系次之。其经营方法均系默守旧章,故数十年来,经营状态无甚变迁。表面看来,店数增加,似乎甚为发展,然实际上则汇款分散,营业转弱,且各号竞争激烈,“卸价无异剜肉医疮耳”。闽侨信局,也有兼营放账者。“如熟稔顾客,欲寄银信,一时拿不出现款,就可与银号执事人磋商,银信先寄,然后摊还,或得领得回信时还清”。“然非信局特殊信任,不易得此优待也。”1937年,闽侨信局汇兑公会成立,有协隆源和丰、许联成等批局(会员)40多号。

表1 潮帮批局(批业公会会员)

(三)广帮。因广州系较早的繁荣区域,广帮信局因邮政定章通邮,方便、快捷,开始多数信局把大批华侨信汇,包作一总包,作包裹付寄,收寄亦廉,故信局从中赚取利润。自从邮政定章后,规定一封一信,且邮局还派专人到各信局查验,每封信都需付足邮费,“与汇款人自行寄信者无异”,故民间信局营业状况不佳,早期设立的广帮信汇局纷纷倒闭。故上世纪30年代坚持下来的只有广利银行等5家。

(四)客帮。起初,客帮并无汇兑信业,客籍侨胞寄钱回乡,“多委托以来往南洋、汕头间代客运送银信、物件或引导新客南来为专业之水客”。每年计分6期,正月、5月、9月3期为大帮,3月、7月、10月3期为小帮。每期往返,行前均至同乡常有往返的商店收取银信,收齐后即趁轮回汕转乡,按址分派,直到取回收据或回信,便即在汕头购办各种同侨应用货物,下南洋推销。同乡中有新客要往南洋的,因为程途不熟,又多托其沿途照料,“故水客多与营旅馆者联络,全盛时业此者多至百余人”。其后因水客良莠不齐,每有逃没信款情事发生而日趋衰落,才有信局之设。客帮信局,分梅县与大埔二系。其起因是地域不同和彼此情感不同而区分,两系商号也很少联络。汇兑信局的营业方法又分三种:其一为汇兑局。汇款人将欲汇之款交与该局,由该局出具汇票,汇款人自行将票寄给收款人,收款人持票到该局国内分号或联号取款,如万裕祥、广顺昌等。其二为民信局。其营运方式是,寄款人将信及款项交该局,由该局托人按址带交收款人,如葆和堂、仁爱堂等。其三为水客,即水客兼营民信局,除代寄银信外,尚可代带人或物。

20世纪30年代初,中国银行开办后,嘉应四属县城、圩市均设有分号和代理处,对国内汇款也方便多了。故梅县系汇兑庄、民信局已相继停业。惟大埔系因历史关系,兑庄、信局、水客三者仍一并存在,但营业额明显减少。1939年,客帮汇业信局仅存万裕祥、仁爱堂、葆和堂、广顺昌4家商号。

(五)琼帮。该帮民信业“以恒裕成号与曹琪记号为矢”。邮政局还未设立以前,汇信均由批客专带。那时汇信数量不多,范围很小,由海南寄叻信件,须在海口向英国或荷兰的船公司购买该国邮票,附寄该国船前往马来亚;由马来亚寄海南的民信包裹也同样如此执行。由星寄琼民信附有现款的,最初将马来亚银圆带回国,其后改购香港上海银行汇票付回国内,如能在海口或香港将汇票换成海南当地货币,香港货币可得票水5元或10元,此为一种赚利的机会,一般顾客所不知也。

琼侨汇款回国数量多少,视南洋土产价格起落而定。1925年后树胶每担起至300元时,星洲琼侨汇款回国年达千万元以上,此为最盛时期。1929年至1936年,受世界经济不景气影响,失业者颇众,每年汇款曾降至500万元,此为衰落时期。1939年前后,以大洋低落,星币高涨,抗战军兴,因受战事影响,国币低至每百仅需30元强,与前星币300余元始得国币100元比,恰恰相反,前后相隔仅20年,其汇率价值,变动至此,诚属惊人。

上世纪一二十年代,经营民信汇业自由,后因经营的人多了,引起当地政府注意,才有领取执照的规定。1939年新颁律例,如公司生意,须由二股东署名领取执照。然而琼侨做侨批生意的,仍每年循增,上世纪20年代已达40余家,此后倒闭者与新设者数约相等,所以在上世纪三十年代末,仍有40余家,不过因曾有倒闭捲逃等事发生,政府对新设汇信局执照之发给甚为审慎,非有产业抵押担保,不允发给,以后就再没有新增加的了。

上述五帮在海峡殖民地经商已“亘时数百年”,“其种类原甚繁多,且多兼业……除关于种植、矿产、银行、保险、工业、输出入等业”,还有“船务、九八行、海屿郊、米业、药业、茶业、建筑、五金、杂货、京菓、国货进口、印刷、书业、当押、钟表、旅馆、酒楼茶室、咖啡、娱乐事业等”。这些事业有成的华侨商家,因不甘不良“水客”之侵渔,“自派素养妥人专带”,在原来商业网络的基础上也兼营侨批业。

如上所述,侨批独特的业态,凸显了华侨、侨批、批脚、批局与海上金融往来、人口贸易、货物贸易之密切关系:(1)水客是“海上丝绸之路”的探索者。投递侨批的“水客”,既带批,又带人,亦带货,凡有利可图者,他们都会做。所以,侨批这一独特的“海上丝绸之路”的形成和发展,“水客”有不可磨灭之功。(2)华侨是“海上丝绸之路”的生力军。华人到海外闯世界,从做工、经商做起,后才有自己的企业,有自己的贸易网络,他们熟悉祖居地,自然先以与祖居地的贸易做起。(3)华侨企业成为“海上丝绸之路”的主要推动力。这些事业有成的华人既经营企业又做贸易生意,亦兼营侨批,亦工亦商亦邮,是海上贸易的主要担当者。侨批海上投递路线,与古代我国海上贸易路线是重叠的,其联通互惠的宗旨也是一致的。

三、新加坡与汕头等地侨批局恒久运营的经营方略

新加坡与汕头等地的侨批投递,是靠两地间的侨批局进行运营的,侨批局是这条“海上丝绸之路”的枢纽。初期批局在外洋收集侨批后,逐帮配轮运往汕头,携带自由,如同货品。自从邮政设立后,开始限制批局,规定侨批应归邮局转寄,以总包称重计算邮资,大约回批每百封仅邮资数角。第一次世界大战爆发后,法国、荷兰等国家为扩充战争费用,在其殖民地提高税收,废止批信称重办法,“照平信价额每封征费一角”,东南亚国家中的荷兰殖民地系由英属殖民地转驳到汕,无大影响,而“法属安南地方,遂被已(以)逐封征收邮费,甚连寄往回批,法邮局亦以婉言劝导华侨逐封补贴”。[2]5这种做法,一直延续至第一次世界大战结束。有的地方则一直沿用下来,没有改变逐封征收邮费的做法。

1918年,中华民国政府以“民业信局有碍邮政之统一,拟予取销”。“此际潮人生活,已大部分仰赖批款。批局一废,批款即停,人心惶惶不可终日”。那时,汕头商绅吴贯因、陈硕友会同全国商会“将侨批特殊情形,在北京向政府呼吁,得蒙秉纳”,“取销民局原则虽不变动,而予以无限展期”。继而,全国交通会议在南京召开,“议决实行取销民信原则”。“南洋各港华侨以邮政虽有发展,然仍无办理侨批可能,咸起反对,组织全侨大会于新加坡向政府力争”。侨领林义顺、胡文虎、陈嘉庚等,皆联名向交通部抗议。邮政总局为和缓侨情,一度允许批局去名留实,改称“特种邮局代办所,制定代办所规则十条公布”。“批局益不满意,积极呼吁”。侨务委员吕渭生、上海华侨总会许冀公等“对政府争持尤力”。直至1930年间,“率由华侨代表林金殿与交通部订定,保留批局名称,而将批信改为逐封照平信半价计费,仍以总包邮寄,邮票总贴包面,以免失脱”。“解决之后,英属邮政则照此半价办法征收。暹罗邮政竟自起取缔,凡侨批皆征足平信价额,仅回批能得半价而已”。以上执行办法,“只关系国际邮程”,国内则总包称重折算邮资。“因汕头与闽属诏安,历有侨批寄邮往还,故将国内递带办法附带声明仍旧不变”。1931年,邮局通知潮汕批局领取执照,以便享受半价之邮寄。“无领照者,即从民信局看待,执行取销”。至1932年,所有批局领照完毕,“邮局又宣布以后不办发照,使批局只有停歇而无新增”。[2]8

民国初年,殖民地时期的海峡因与汕头的交通不甚便利,所以“于汕头间,书信往来,常须40天”[3]583。到20世纪30年代,因侨批局间竞争益烈,信件往来提速,常在三十三四天即有回批。据20世纪30年代中期统计,该地潮帮批局汇款总额每年约1000余万,每月平均达130多万,农历年终高峰期时达200多万元。

侨批局在海峡殖民地所体现出来的顽强生命力,自有其特有之经营方略:

(一)“封后恒附小封及笺”的特别创意,反映了潮帮批局的服务特色。潮帮批局有一个创意,就是在“封后恒附小封及笺”[3]583,以便回批,这是其他帮批局所没有的,也是潮帮侨批局的一个创举。是时,潮帮信局考虑到潮汕华侨的家乡大多处于穷乡僻壤,买信纸、信封也是件不容易的事。所以,华侨在发信时,批局常要求他们在封后“附小封及笺,使收信人于收到时,就笺、封即复,一方藉为收据,一方藉此通音问,其法甚善也。”[3]583日寇占据汕头后,严格检查,控制华侨汇款,所以批信来往改用批条,类似现在的明信片,且因邮寄困难,经常发生丢失、搁滞邮件现象,为此,批局收条和回条,都留有副条,以备查询。这个方法,后来为其它批局所效法。汕头大学收藏的一批侨批资料中,有三四百封这样的侨属回批小封。这些小封,除发往新加坡外,还有马来亚、印尼、泰国等国家,还有不少是来回批成对的,甚为珍贵。

(二)既上门收批,又做华侨的思想工作,“以增进华侨之输入”。批局收寄,既手续简便,无银行之麻烦办法,且有专任收批人,亲向华侨居住地收寄,回批到达,又登门送还,“收批人须具和蔼态度及熟悉人情为要件”,“收寄时或叙说国内一般情形,使华侨勤乡土之思,或讲述国内一般情形,使华侨思念眷属生活之苦”,遇有浪费少寄之华侨,又“以良言劝告”,“均足以增进华侨之输入”。[2]12-13

(三)允许“寄赊”,体现批局与华侨相互信任的关系,大大拓展了侨批局的业务。开始时,华侨往内地寄批,均由发信人带款到信局付寄。因信局间竞争业务,大的信局则购请专门人员到各商号收集汇信,遇有困难的华侨,则只收信暂不收款,而代为垫汇,待收信人收到汇款,取回批据,再向发信人收取款项。

这种批局对华侨寄批“赊账之事,名曰‘寄赊’”。[2]11寄赊的原则,一是“相知戚友可赊”,二是“有一定职业、住处之华侨,亦时予寄赊信用”。“侯所寄批款在国内交妥回批抵达时,方凭回批收寄款”。回批送达后,寄款人一时还不了,亦可候寄款人有收入“方行归还”。“而在代理收寄以至代理分发之间,亦每彼此赊账,互相信赖,盖先垫付资本,以冀批款收寄之丰,而期营业发展之速”。[2]11-12

(四)和价收寄,确保寄款人之利益。“盖经营侨批之批局,须将种种复杂之汇驳和价收寄。寄额决定后,中间之汇水不论如何变动,皆批局负责,其盈亏不关汇款人之事。”[4]这种服务至上的精神,使潮汕侨批局生意并不受邮政局和银行业务的影响,潮汕侨批业是持续时间最长的。

四、侨批投递线路畅通无阻的保障措施

据现有存世资料,侨批业的存在已跨越一个多世纪。无论天灾人祸,还是战乱匪患,均无法阻碍其生存和发展。其中原因,除华侨眷属把它看成生命线而倍加珍惜外,也与侨批局经营者采取了极为专业和严格的安全保障措施相关联。

(一)收、发批款实行代理制,保障收、发覆盖范围的广泛性。批业设立初期,只能收寄其附近乡村批款,业务范围受到限制。后来,批局实行代理制,各县乡镇都设立代理批局,专代汕头批局分发附近各乡的批款,“汕头批局名之为内地代理”,“局外人则亦称为批局”。汕头批局亦开设有“外洋批局之联号,内为外洋批局代理者”,批局业务日益发展。凡外洋批局寄至,汕头批局或相互代理,或特行委托,“无论何属乡村,皆随时有人前往分发,不受途遥、款少之限制”。“而外洋收批,亦有代理收寄者,总号设于通商巨埠,代收遍及荒陬海汇,使华侨批信往返不感困难”。

(二)物色“素养深知”批脚,“送达能力远出邮差之上”。批脚就是“批局用以送交批款之人”。批脚必须具备三个条件:一是“必须素养深知”,也就是要选那些批局熟悉有良好素养、能胜任的人充任。二是“洞悉世故”,即能了解社情和人情世故,洞悉华侨、侨眷情况的人。三是“熟习地方途程人物”。所以,批局收寄批款后,马上把款送交寄款人所指定的收款人,并取得收款人回批,寄还寄款人,经确认手续完备后,“方为责任完毕”。“无论天灾兵祸,盗劫脱失,以及误交盗收等弊,皆实行绝对负责”。如确因“国内无法交付,始得将款赔还寄款人”。绝对保障寄款人的利益,做到万无一失。

特别是一些书写不明确,且地处穷乡僻壤等特别侨批,批局的批脚都能设法送达。“侨眷住处,无论荒村穷巷,老弱妇孺,批面书写仅有父收、母收之简要字样,批脚皆能寻访登门,信款亲交”,“送达能力远出邮差之上”。[2]13

(三)制订推行“保护批款办法”,使银信安全抵达千家万户。批局送侨批,须逐村逐户按址送交,并及时取回回批。批脚携带巨款,出入山野僻乡,“难免时有劫夺之虞”。所以侨批行业组织制定了侨批保护办法:一是“凡批款遇劫,附近乡村人等能出力救护,被伤者则给予病药,致死者则给以恤金”;二是“拿获盗匪,则给予花红”,“夺回银物,则给予奖赏”;三是如果附近乡村发生盗劫侨批案情,邻村“坐视不救”,“则请政府向其究问,处以庇护之惩”;四是如果某乡村“叠生案情而不破获”,“或案情严重”,则“对该处分发空批,指一适当地点,使其侨眷自行前到收取批款”,或者“对该地方侨批,完全停止收寄”,“务以促该处侨眷之注意”,直至“协助破获匪徒为止”。有的地方还出一狠招,凡抢劫侨批的劫贼“放断脚筋”,就是把劫贼的脚后筋割断,成为残疾人。这一招固然不厚道,但却很有震慑力。

以上保护措施确实十分奏效,“各处侨民以批款为多数人生活寄托”,自然十分“同情爱护”侨批的安全,“且一出协助,可得奖赏花红”,“若不出救”,则要受到“官厅究办”。所以,“一遇批款被劫,附近乡民莫不戳力追捕”,“邻里响应”,“匪徒因之有所畏惮”。有的地方匪患猖獗,“劫夺时闻”,但匪徒却不敢轻易对侨批下手,此乃侨批保护“办法之力也”。[2]14

(四)组织批业公会,抱团发展。“批局为批款出发、分送之安全,需要集合同业力量以维护”。清光绪中期,“汕头已有南侨批业公所之成立,举定司事,逐月轮流办理全业事务”。这个组织相沿到1926年才改称“汕头华侨批业公会”。1931年,又依工商同业公会法,改称“汕头侨批业同业公会”。潮属各县,“以揭阳侨批局先有组织”,1931年“即有揭阳批业公会之设立”。抗战期间,潮阳又成立了“潮阳县侨批业公会”。“各县虽有组织,仍以汕头公会为枢纽”。[2]9侨批同业公会的设立,大大提高了侨批行业力量,保护了行业利益。

(五)侨批的汇兑和批价行“裒多益寡”之义。侨批的汇兑,因前清末叶银币复杂,每圆有重七钱,也有重七钱二分的。是时潮州通用银,又都以银两计算。所以,批银的本位,各港所寄来的批款,大多不一致。汕头开埠后,洋银流入,与银两兑换,每百圆重七十二两三钱二分。后来,新加坡潮州批局“提倡批银以洋银为单位,各港效之,批银本位,乃告划一,沿用最久”。1935年,国内因禁止白银通用,广东省发行大洋劵,遂改用大洋劵为本位,后又改用法币为本位。通用国币地区,则以批银一元发还国币二元。抗战胜利后,批款本位又一律改用国币。

汕头批局在外洋收寄批款,是根据当地汇价决定批价的。汇价是华侨在侨居地寄出的钱每元值国内银元数。“批价则以国内每元反值该地若干为计算”。“因批价之构成,系以一批往返之邮费及一切派工消费合计后,假定一批之银数平均之”。抗日战争以前,每批的银数大约在二十元至三十元之间。“寄款不足假定数者,多系贫侨,批局则赔亏邮工等费”;“寄款溢过假定数者,多系富侨,批局则多得其利润”。“此虽与商业定率未符,然符合裒多益寡之义”。[2]11潮帮批局的经营理念,获得了广大贫侨的拥护和欢迎,生意日旺。

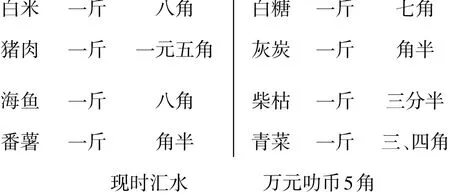

侨批源于民间,流转于民间,这种草根文化可以弥补典籍文献的不足。笔者查阅的侨批资料,华侨在来回批件中,都或多或少提到所托批件的船次、何时收到回批,什么船因何故未停靠汕头等资料;华侨所在地的批局、侨批流转地的批局、侨批目的地的批局投递,均会在批封中留下印戳;侨批的回批、所写回批的单据、回批管理的印记、回批总包的邮资,批件信封中邮政日戳的变化,侨批专用邮戳、结汇印戳、暗批的操作方式等,亦是研究邮政史的可靠资料;特别当时当地“汇水”情况及侨居地的物价等,在不少侨批中也有提及,如1949年4月21日,锦才在实叻给女儿楚吟寄国币50万元时提到,“唐中物价比叻更溅(贱)”,信末还列明“叻中物价”:

这些资料,对于我们研究华侨侨居地物价史,均系不可多得的文献资料。除此,随着网络的使用,家书已很少人使用,旧时的家书,已成为珍贵的文物;尤其是侨批信件,其中不乏书法清丽、洒泼之作,是我们研究中国民间书信史、书法史和中外文化交流史的珍贵实证。

侨批引起学界重视已超过半个世纪。20世纪90年代初,饶宗颐教授就提出侨批与徽州契约价值相等的论述;2000年开始,潮汕历史文化研究中心就已着手收集、研究侨批;2004年4月,潮汕侨批馆开馆并于2013年7月27日扩大迁址;潮汕历史文化研究中心主办的公开侨刊《侨批文化》至2014年底已出版了21期;同时,潮汕历史文化研究中心已成功举办了4次侨批文化研讨会,出版了《潮汕侨批集成》丛书和有关论文集,团结和培养了一支侨批研究队伍。2013年6月,侨批入选世界记忆遗产名录。至此,侨批研究已成为一门显学,并正稳步向建立“侨批学”的目标迈进。

五、独特的“海上丝绸之路”的启示

历史研究的现实关怀,不仅是发现问题的重要途径,也是其重要功能之一。2014年9月15日,国务院批复同意在汕头经济特区设立华侨经济文化合作试验区,这是国家首次将一个试验区建设定位为“建设21世纪‘海上丝绸之路’重要门户”。如上所论,侨汇的流通为新时期华侨经济合作试验区的华侨金融业发展提供了借鉴。与此同时,侨批投递所体现出来的互信、包容、合作、共赢精神和拼搏意识、创新意识、服务意识、信任意识,无疑给建设华侨经济文化合作试验区留下许多有益的启示。

(一)拼搏意识。潮人面对大海闯世界,是潮人精神的精髓,笔者赞同汕头大学隗芾教授把潮人精神概括为“拼”和“品”。他说“‘拼’代表海洋文化,在大海里拼命,在商海里拼搏,不服输,不言败,这就是潮人‘爱拼才会赢’的海洋文化特征。‘品’代表大陆文化,懂得享受生活,品茶、品酒、品潮菜、品建筑、品绘画、品潮乐、品人、品物,直至品海、品涛、品潮,都是在享受‘品’的过程。在外面赚钱,回到家里品鉴生活,这才是潮人。”[5]可惜,当今本土的潮人,“拼”的精神逊色不少,倒是不守秩序“乱拼”在马路上随处可见。

“拼”还应该体现在眼睛向外,拓宽视野上。昔年侨批经营者为保护侨批,向官府要保护,对侨批被盗坐视不救者,请政府向其究问。国家办理邮政后,侨批业者们向政府要侨批邮寄特殊政策,使侨批保持永恒运营活力。如今,特区已不特,再也没有特殊政策可以享用,只有拓宽视野,敢想敢干,敢闯敢试,在试验中争取政策,才能迎来试验区发展的朗朗晴天。

(二)创新意识。新加坡潮帮批局开创侨批附小封以便回批的做法,广被效法;新加坡潮帮批局“提倡批银以洋银为单位”,“批银本位,乃告划一”,“各港效之”。创新是潮汕侨批运营成功的秘诀。现在,汕头已有特区、保税区、高新区等金字招牌,整合优质资源,发挥优势,开拓创新,是建设华侨经济文化合作试验区的必然选择。汕头是著名的华侨之都,侨居海内外的华侨、华人都认同汕头埠之路。我们可以引导华侨华人居留地的华人庙宇与潮汕本土的庙宇建立联系,搭建“心灵之路”;以华侨华人社团为平台,搭建“乡情之路”;利用华侨华人企业,开拓“经济交流之路”;支持华侨、华人社团的文化活动,搭建“中华文化交流之路”,以国际潮青、国际潮籍博士联合会在汕头设立的博士流动站为平台,引进华人华侨青年精英科技成果,大力发展汕头会展业、文化产业、高新技术产业,让华侨华人与汕头埠携手发展,共同发展。

(三)服务意识。侨批的“批脚”是一批在华侨侨居地收批,在侨乡分批的工作人员。这些人个人素质好,“素养深知”,服务精神可嘉。上门收批,宣传乡情,是国家的“外宣员”;遇到见异思迁的华侨,向他们告知家乡侨眷的艰苦生活,争取华侨寄批,是侨眷的贴心人;分批时,无论荒村僻野,还是无名信件,均能送达。批脚的合作、服务精神是侨批经营活力的生力军。建设当今华侨经济文化合作试验区应大力提倡“批脚精神”,让世界记忆遗产的所有珍贵元素溢发出来。建议在汕头经济特区评选“批脚式特区建设者”,让市民、外来工、公务员的服务意识深深扎根。

(四)信赖意识。侨批局允许实行“寄赊”,华侨寄款,可暂不付款,等回批后,再还款。代理收寄与代理分发之间,也可以“互赊”。人与人之间的“赊”,充满着互信精神、包容精神、诚信精神。这是一个和谐社会和健康商品市场所必需的。建设华侨经济文化合作试验区,要弘扬、培育信赖意识、诚信意识,以有序的运营、法制的市场、和谐的氛围,建设21世纪“海上丝绸之路”重要门户,为国家彰显周边外交政策,推进安全、经济、人文三大区域合作,搭建新平台,创造新经验。

[1]饶宗颐.在潮汕历史文化研究中心的潮学讲座[J].潮学通讯(第20期),2000年12月:34.

[2]汕头市商会.潮汕侨批业概况(原件,1948年)[z].汕头市档案馆馆藏.

[3]佚名.海峡殖民地史略[M].[出版地不详]:[出版者不详],1939.

[4]饶宗颐,潮州志·实业志[Z].潮州:潮州市地方志办公室,2005:1409-1410.

[5]陈汉初.字纸斋品潮集·隗芾《序》[M].北京:中央文献出版社,2014:2.