中国古代候气兴衰史述评*—— 兼谈“候气伟哉”论之误

2015-11-20戴念祖

戴念祖

(中国科学院自然科学史研究所,北京 100190)

本文所述的“候气”,并非中医理论的“望诊候气”,也非占卜家测天观象之望天“候气”,更非以圭表“测影候气”,而是音乐家或占卜师以律管测定一年二十四节气的历史事件。律管是中国古代用以定音高的标准器。实际上,它就是12支参差不齐的空竹管,其相邻五度的两支管的长度比为2:3。

据历史文献记载,可以用律管测定节气,简称为“候气”。“候气”绝不是科学,而是一种历史文化现象。文化有精华,可以传承;文化有糟粕,当扬弃之。然而,近年在网络、出版物、讲坛上,“候气”被誉为“中国古代音乐和科学上的一大发明”。究竟“候气”的历史真相如何?其中有否科学或音乐学的遗产值得发扬?笔者就此作初步探讨,祈识者指正。

1 《后汉书志》对候气的描述

候气首创于汉代,其理论依据就是古代人持有的元气说。在古代哲人看来,元气分阴阳,阴气与阳气的和谐是太平盛世的征兆,也是治国理事的根本。在谶纬之学泛滥的两汉之际,官宦文儒期盼先识谶语,以求天子恩宠荣耀,以获社会名声,候气由此而生。司马彪(?~306)在其著作《后汉书志·律历志上》中对候气做了详细记述:

夫五音生于阴阳,分为十二律,转生六十,皆所以纪斗气,效物类也。天效以景,地效以响,即律也。阴阳和则景至,律气应则灰除。是故天子常以日冬夏至御前殿,合八能之士,陈八音,听乐均,度晷景,候钟律,权土炭,效阴阳。冬至阳气应,则乐均清,景长极,黄钟通,炭轻而衡仰。夏至阴气应,则乐均浊,景短极,蕤宾通,炭重而衡低。进退于先后五日之中。八能各以候状闻,太史封上。……候气之法,为室三重,户闭,涂釁必周,密布缇缦。室中以木为案,每律各一,内庳外高,从其方位,加律其上,以葭莩灰抑其内端,按历而候之。气至者灰动,其为气所动者其灰散,人及风所动者其灰聚。殿中候,用玉律十二。唯二至乃候灵台。用竹律六十,候日如其历。

后来将候气观象简称“埋管飞灰”或“灰飞”。但《后汉书志·律历志上》的这段文字中,并无埋管之说,仅述及律管置于一个特别装设的三重室内。

初读这段文字确实令人惊讶,如同今日“文化新闻”中的一则报导。第一句就纲举目张地指出:乐音(“五音”)乃阴阳所生,可以“纪斗气”、“效物类”。“纪”是疏理之意;“斗”是交接、接合之意;“效”是验证、检验、测验之意。十二律、六十律,都像梳子一样可以用来梳理出彼此接合的阴阳二气(“记斗气”),验证包括阴阳气在内的一类物质的存在(“效物类”)。继而述及冬至日在天子御前做五种测试:第一,“陈八音”,就是陈列并演奏八种不同物质(金、石、土、木、革、丝、匏、竹)做成的乐器;第二,“听乐均”,试听皇家规定的定律器——“均准”的标准音高;第三,“度晷景”,测量圭表之影的长短;第四,“候钟律”,本文即将涉及的主题;第五,“权土炭”,试看其两端分别置土和炭的天平,原先是同重的,而今日那一端变轻?这五种测试都可以验证阴阳二气的存在(“效阴阳”)。音乐家清楚,乐音是由发声体振动产生的,它的产生与所谓的阴阳毫不相干。古代肠线做成的弦极易受天气的影响。冬天天气干燥,肠线收缩变紧,声音变高;夏天潮湿,肠线受潮变松,声音降低。自然科学家也不会不知道,炭有吸湿性,夏天潮湿,炭变重;冬天干燥,炭变轻。天文家更清楚,以圭表测影,夏至影最短,冬至影最长。正是这些原因,使得冬至日“乐均清”(即声音变高),“景长极”,“炭轻而衡仰”;而夏至则相反。以近代科学知识看,在这五种测试中,唯“候钟律”无解。然而,紧随其后的试验方法中,言及“其为气所动者其灰散,人及风所动者其灰聚”。这一描述却让缺少警觉的个别人往往进入“冥想科学”的状态。

在对候气史论述之前,我们先辨明是谁最先提出候气及候气试验的。对此近年来看法不一。有持东汉京房(前77~前33)说[1],有人主张为扬雄(前53~18)[2],有人主张为蔡邕(132~192)[3]。也许,还有其他说法。究竟是谁,应按历史文献记述为准。

扬雄是东汉玄学家,其作《太玄经·玄瑩》中说“冷竹为管,实灰为候,以揆百度”。即使前两句可定为“律管飞灰”的候气,则后一句却为观测一日之百刻。“揆”是度量之意,“百度”即百刻。古代计时器箭漏将箭分为百刻,作为一日之时间度量。蔡邕在其《月令章句》中言及“截竹为管谓之律”,此律管“以正十二月之声,然后以效升降之气”(《后汉书·律历志上》刘昭注)。明代朱载堉断定蔡邕这些文字是“按月奏乐言也”(《律吕精义内篇》卷5《候气辨疑》)。朱载堉否定蔡邕发明候气说。虽然蔡邕述及律管可以“效升降之气”,也只是说说而已。

晋代司马彪在作《后汉书志·律历志上》弁言中写道:

(京)房言律详于(刘)歆所奏,其术施于史官,候部用之。文多不悉载,故总其本要,以续《前志》。

这是说,《后汉书志·律历志上》是京房言律的“本要”,即纲要。京房有著作《律术》,已佚。其中,他发明的六十律即据《律术》摘要于《后汉书志·律历志上》的。在述及京房六十律之后,在言及“候气”之前,该志又说:

其(指京房)可以相传者,唯大确常数及候气而已。

这就是说京房留下了六十律大概数据及其候气之说,其概要都摘载于《后汉书志·律历志上》了。这是京房首倡候气的最确切证据。扬雄比京房小25岁,蔡邕则是2世纪之人了,即使他们的作品中言及候气文字,其思想当源于京房。某些人按常规论事,据司马彪撰《后汉书志》,因此将该书中文字断为司马彪或司马彪时代的作品。某些人似未曾认真考虑过,司马彪是引用京房作品写成的该志。与蔡邕同时代的东汉郑玄(127~200)在注《礼记正义·月令》中“律中太簇”一句时写道:“律,候气之管,以铜为之。中,犹应也。孟春之气至,则太簇之律应。应,谓吹灰也。”这些文字是以京房的候气说注释《礼记》。可见,京房候气说在当时颇为流行。

2 候气的盛行与流变

“候气”所候者乃阴阳二气。在东汉京房提出之时,无疑曾一时轰动京城学者。在京房看来,冬至日阳气到,则黄钟管飞灰(“黄钟通”);夏至日,阴气到,则蕤宾管飞灰(“蕤宾通”)。如何知晓二气的到来?京房提出,要造一间“候气室”(后人简称其为“律室”):该室三重墙,门户关闭,在墙缝处涂满鸡鸭猪羊一类牲血(“釁”,牲血),在室内张挂绢帛帘子(“密布缇缦”),律管置“木案”(木板或小矮桌子)上,一管一案,木案的放置要“内庳外高”(即内低外高),按圆形方位排序。木案所以要“内庳外高”的斜置状态,大概是为了斜竖律管,以免律管平躺在木案或地面上。律管内装轻质灰烬(“葭莩灰”),即芦膜、竹膜一类极轻物质烧成的灰。这样布置完毕之后,即可通过某律管内的灰飞出管外而测定相应时令节气的来到。

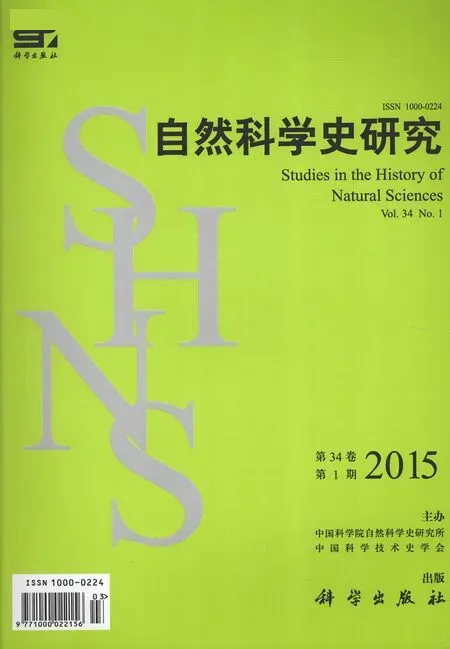

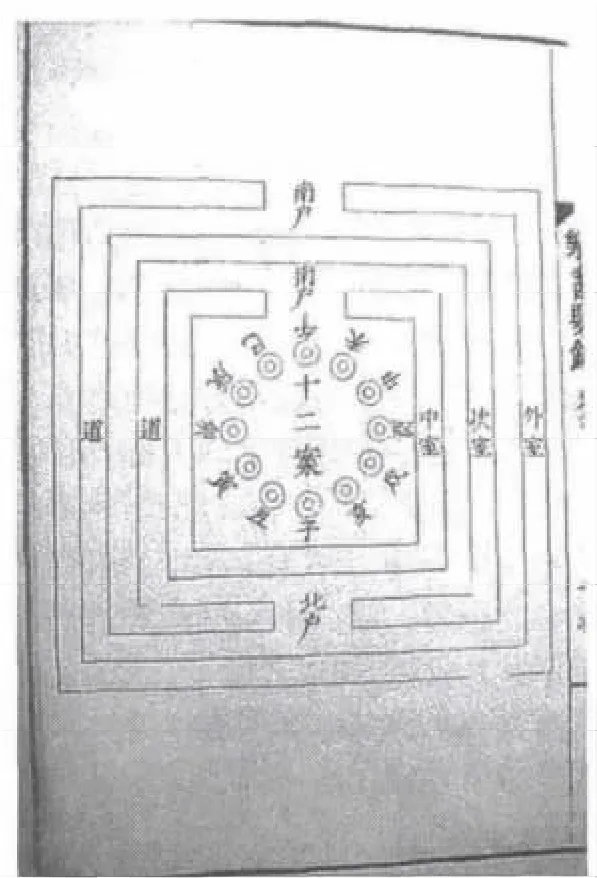

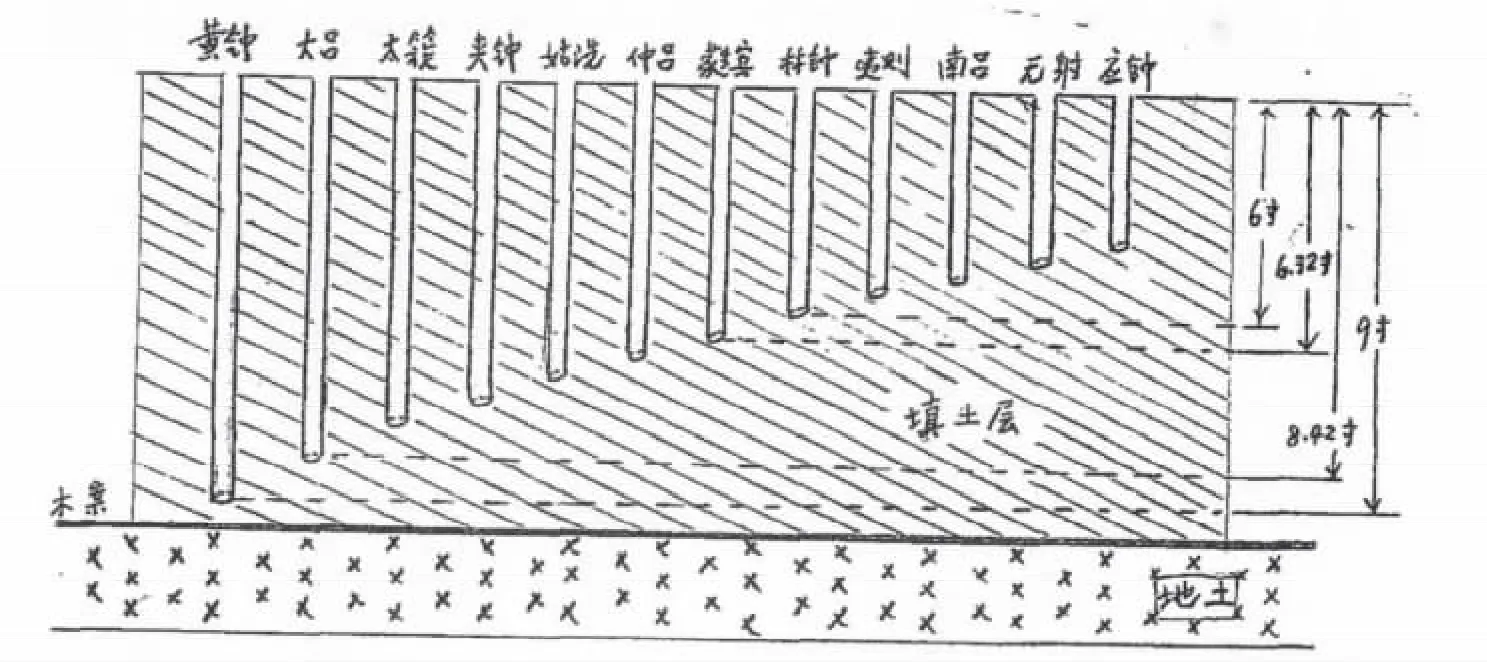

唐代成书的《乐书要录》绘有“汉律室图”(图1),可窥见汉代律室大概。根据《吕氏春秋》和《史记·律书》记载,汉代人关于地支、方位、月份、律名的次序如表1所示。由表1可进而推出律室内律管的排列(图2)。表1中列出“律数”,即律管长度。从中可以看出各律管的长度差。如黄钟与蕤宾仅差2.28寸。以1米为3.3尺计算,此差值约为7.5厘米。但在候气者看来,这小小的7.5厘米,元气却要半年的时间才能爬升抵达。也就是说,气在地下泥土中的上升运动大约每个月平均为1.25厘米哟!比蜗牛慢多了。

图1 《乐书要录》载“汉律室图”

图2 律室内律管放置示意图

表1 汉代方位、律名和律管长度表

值得注意的是,京房如何将那些装有灰的律管置于“内庳外高”的木案上?京房自己试验过与否?大概少有人追问及此。律管两端为开口,如竖立或斜置,管内的灰将从下口泄出;平放律管,“气”又如何上升至管内而使灰飞?试想,葭莩灰可能比春天北京的柳絮更为轻盈,此时又如何保证律室内无细微气流?牲血真的可以完全堵塞墙缝和门缝?实验者或观察者能进入律室而不造成气流?诸多问题,历史文献没有回答,但今天的我们却不能缺少心眼。

自汉以降,不断有人信候气。魏晋间,候气之法更改为“以罗縠(一种稀疏的帛纱——本文注)覆律口”,气至吹灰时有“小动”、“大动”、“不动”之说(《晋书·律历志上》)。也就是“飞灰”有三种不同的运动烈度。到隋代,候气又形成一热潮。《隋书·律历志》有“候气”专门一章,以总结汉以后相关试验。其中述及的候气人物有:三国魏朝杜夔,验气不成功;萧梁朝毛栖诚(隋初撰写《律谱》一书的作者毛爽之先祖)、毛喜(毛爽之兄)均验气有成;北齐信都芳也验气成功。隋开皇九年(589),毛爽、蔡子元、于普明等以律管“候节气”,也试验成功。毛爽等人将十二支律管,“置于案上,以土埋之,上平于地。中实葭莩之灰,以轻缇素覆律口”。这简单的几句文字是对京房候气的大改进,或是对京房疏忽文字的重要补充。“以土埋之”,表明气来自地下;“以轻缇素覆律口”或“以罗縠覆律口”,竖立或斜立之管内的灰才不致于自动流出。毛爽等人虽则试验成功,但气应时日竟有相差一月者,所飞出的灰也多寡不同。这里流露出来的文字,是今天读者要特别警惕的。其时任太常卿和礼部尚书的牛弘(545~610)将候气结果上奏隋文帝杨坚,并以君臣纵暴以及气有猛衰解释候气的微妙之果。隋文帝闻讯,斥之曰:

臣纵君暴,其政不平,非月别而有异也。今十二月律,于一岁内,应并不同。安得暴君纵臣,若斯之甚也?

这是说,即使一年十二月,不同律管飞灰,难道本性使然的“暴君纵臣”也会随月而异,在某个月就变得温文尔雅了?

从开皇九年的候气结果到隋文帝的斥词,都告知了候气之难言的隐情。《隋书·律历志》的记述还透露出,唯毛爽及其先祖候气有验,与毛爽合作也有验。而魏朝大学问家杜夔却候气无验。读者能不怀疑毛氏家族的显耀与邀功论赏之心境吗?

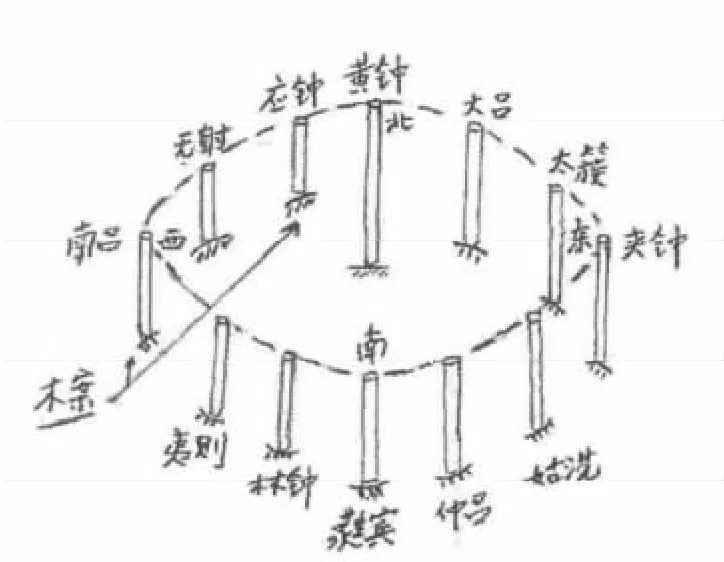

本文特别要指出,北齐天文家信都芳的候气试验。《隋书·律历志》载:信都芳“能以管候气。仰观云色,尝与人对语,即指天曰:‘孟春之气至矣’。人往验管,而飞灰已应。每月所候,言皆无爽。又为轮扇二十四,埋地中,以测二十四气。每一气感,则一扇自动,他扇并住。与管灰相应,若符契焉。”他的大小不同的24个轮扇,如图3。这分明是一种机械。若无任何动力因,或只靠阴阳二气的升降运动,他的轮扇机械是绝不可能动起来的。他建造的候气室,“令微风不起,纤尘不形,清净闲居,外无声振。”(唐代《乐书要录·汉律室图》)这些文字描述,极易令人信其真。其候气室的洁净、安静程度,堪比今日的医学手术室。以现代科学知识看,假若候气室真的无任何气流或声浪,或其他使灰飞出管外的动力因,灰飞与扇动是绝不可能的。

图3 信都芳的轮扇(“埋地中”当是轮轴入地,轮扇叶露出地表)

北齐信都芳对候气室的要求,隋朝毛爽对候气律管安置法的改进,无不表明汉代京房的候气不可能成功。无论是京房或隋代前其他人,大概都没有真正做过实验。隋代毛爽的试验,按《隋书·律历志上》记载,也颇有蹊跷。他的实验结果是:“气应有早晚,灰飞有多少,或初入月其气即应;或至中下旬间,气始应者;或灰飞出,三五夜而尽;或终一月,才飞少许者”。这情况与所谓“每其月气至,与律冥符”相差太远了。以致隋文帝杨坚也觉得事有“异之”。从月初到“中下旬”,这已经过了一个节气了。

面对候气诸多问题,北宋学者沈括(1031~1095)试图为候气提供一种新方法。他在其著《梦溪笔谈》卷7《象数一》中写道:

司马彪《续汉志》候气之法,……世皆疑其所置。诸律方不踰数尺,气至独本律应,何也?或谓古人自有术,或谓短长至数冥符造化,或谓干支方位自相感召。皆非也。盖彪说得其略耳。唯《隋志》论之甚详。

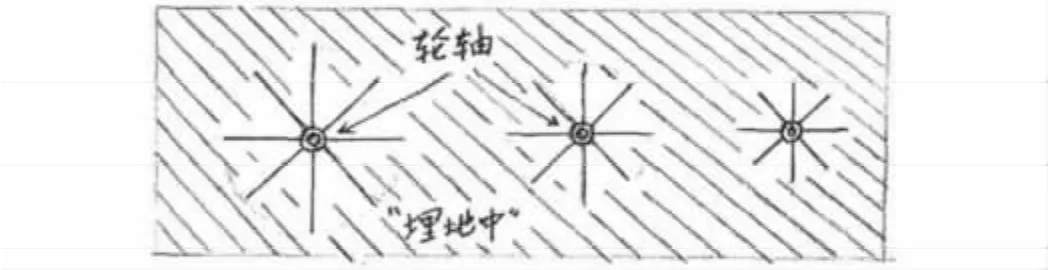

其法:先治一室,令地极平,乃埋律管,皆使上齐,入地则有深浅。冬至阳气距地面九寸而止,唯黄钟一管达之故黄钟为之应;正月阳气地面八寸而止,自太簇以上皆达,黄钟、大吕已先虚,故唯太簇一律飞灰。如人用针彻其经渠,则气随针而出矣。地有疏密,则不能无差忒,故先以木案隔之,然后实土案上,令坚密均一,其上以水平其概,然后埋律其下。虽有疏密,为木所节,其气自平,但在调其案上之土耳。

根据沈括叙述,我们将其候气方法绘一示意图(图4)。他对候气试验的改进,修正了自京房以来所有试验描述的缺漏。但是,人们仍然疑惑,何如“气”在正月离地面八寸而止,在冬至日却离地面九寸?从冬至到正月的整两个月内,气的上升运动竟然差1寸,即近似于3厘米。虽然沈括以针灸经络(“经渠”)释地内元气在不同时间上升有异,但针灸的深度是受人为控制的。谁控制了气在地表的上升运动?沈括的这些文字还提醒我们注意到,候气并非一律应某一节气,除冬至黄钟外,其他节气至少有两律飞灰,而在应钟所对应的十月,十二支律管都发生了灰飞现象。仔细看图4,就不难明白其中的原委。在“元气”思想统领下的儒生们,对此不仅无异议,反视其卓越高超。这是时代的悲剧。沈括的改进方法自然是一纸空文而已。他本人绝未做过候气试验,但他的这段文字为其后蔡元定、朱熹崇奉候气说奠定了思想基础。

从汉到魏晋、到隋、再到北宋,后一代总能发现前一代的候气试验的纰漏,总能提出某些必须修正的事项。可以肯定,任何一代人都不能做成所谓的候气试验,因为根本不存在所谓“气”的物质。

图4 沈括的候气方法

至沈括时代,候气在历史上发展到完备、顶峰。然而,好景不长。迄明代,候气受到人们普遍怀疑,候气说步入衰落时期。

3 候气的衰落

候气的衰落,始于明代。更确切地说,始于明代后期。在叙述此之前,先看看元代郭守敬对候气的“执着”程度。

郭守敬(1231~1316),中国古代史上最为杰出的天文学家。由他主持制定的元代授时历是古代历法史上空前准确的历法,其影响及于明代。在郭守敬壮年制定授时历过程中,他曾做过“验气”、“候气”的实验,然“不过植表测影,以究其气至之始”(《元史·历志一·授时历议上》)。以晷表测验节气的“候气”是完全正确的。但郭守敬卒前18年间,醉心于候气密室。据齐履谦《知太史院事郭公行状》(苏天爵《元文类》卷50)载,郭守敬晚年“尝欲仿张平子(即东汉张衡——本文注)为地动仪及候气密室,事虽未就,莫不究极指归”。郭守敬候气“未就”,他所探讨其中的“究极指归”(即终极道理)也未曾留下只言片语。如此聪明绝顶、才高八斗的天文学家,结果荒废了自己的晚年。

有评论家正确指出,郭守敬候气不成,是因他“所研究的课题并无科学内涵”[4]。按理说,一个曾经制造了大量复杂且精致天文仪器的科学家,造几支竹管以测气应飞灰是轻而易举的事。然他却候气“未就”。这多少暗示了非郭守敬无能,而是所有前人的候气试验有蹊跷,而郭守敬本人在当时语境下或不敢明言其“究极指归”之所在。我们今天研究科学史、音乐史,就应当将郭守敬18年候气未就,看作是明代对候气怀疑的先例,而不能自以为是地将其解释为,郭守敬都做不成的试验,可推想该试验有多“苛刻”、“严谨”云云。

继郭守敬之后,在明代,有两人先后做过候气试验,也都未曾成功。一个是官至南京兵部尚书的韩邦奇(1479~1555),一个是官至首辅(宰相)的张居正(1525~1582)。韩邦奇候气无验,逐以“埋管之地不可以城市之中”为由,信城外荒郊或有验(《苑洛志乐》卷1)。张居正验气不灵,逐召致一个儒生袁黄的大胆抨击。袁黄提出所以“不灵”之五大理由:地气不清,木室之案板入土不深,门方向不对,管大小不合,管倾斜方向不对(江永《律吕新论》卷下《论候气》)。在袁黄看来,只要这五个方面正确,验气必灵。

纵使有袁黄者冥顽不化,但明代一大批学者对候气持批判态度。诸如王廷相(1474~1544)、何瑭(1474~1543)、季本(1485~1563)、朱载堉(1536~1611)及其同代人李文察、刘濂、邢云路,稍后的江永(1681~1762)等等。朱载堉在其《律吕精义内篇》卷5《候气辨疑》中收集了诸多对候气说的质疑。本文引述以下部分文字,供读者参阅评判。值得注意的是,这些从传统的思想堡垒中杀出来的儒生智者,他们的怀疑批判,至少在语境上要比今日的学者更切那堡垒的要害,也让今日仍在呼喊“为候气昭雪”的那些人脸红。

王廷相说:“律以候气之说,然乎?曰非也。邹衍、京房谬幽之说尔。”传统元气说认为,阳气降阴气升或阳气升阴气降;而候气者则认为“一岁之中阴阳皆上升而不下降矣”;即使上升,“气无微不入者也,达即不可御也。岂拘拘于九寸之间耶”,若如是,“气升至半途,当何所归往?”是人“使(气)日渐上升不已于动律之灰乎?”“天下古今安有是理”。

季本驳候气曰:“候气法本《后汉志》,而律吕家以此著为定法。至朱熹《钟律解》乃取《隋志》埋管上与地平之说,而与内庳外高者不同,何邪?……沈括发明《隋志》乃曰:‘冬至阳气距地面九寸而止,故黄钟应之;正月距八寸,故太簇应之’。则有不通者矣。夫阳之上升,本无停息,距地九寸,八寸而止,则九寸、八寸之上独无阳乎?”

古代元气说认为,一年四季中,冬至阳气始发,阴气潜藏、阳气逐盛;夏至阴气始发,阳气潜藏、阴气逐盛。于是,何瑭指出,候气只用黄钟一管于冬至日候阳气之象。“若谓余月皆候,则亥月(见表1,即十月——笔者注,以下同)阳气未出,地中候之犹可也。丑月(十二月)以后,阳气已出地上,又何候乎?午月(五月)以后,阳气皆自上降下,又安有飞灰之理?”

与朱载堉同一时代的浙江平湖县(今属上海市)的一个书生刘濂在其著《乐经元义》中写下的文字尤应注意。他说:

以十二律为神物,真可以通天地而合神明者,及考其法,皆极为不通,然后知其非圣人之制也。一岁之气有升有降,天气上升,地气下降……升者上,降者下,埋管于地,将谁候乎?……气无微而不入者也,十二管飞则皆飞,不飞则不飞。若曰冬至动黄钟、夏至动蕤宾,其余皆以辰位应用不爽,是气为有知、择管而入;管为有知、择气而施。天下古今有是理乎?

刘濂又指出:“(候气)说始于张苍定律推五胜之法,京房、刘歆又附会于五行幽谬之术,已叛于先王之教矣。至后信都芳仰观云色……若仰观云色即知气至,又何必用律验灰也;且以轮扇代律管,果轮扇可用,则律为不可凭矣。此邪妄之人,敢为妖诞之事以惑主诬民,可以诛矣。”可见,信都芳之“妖诞”令人切齿之恨,以至可诛杀的地步。

说到朱载堉对候气的态度,可以说他是初抱将信将疑到完全坚定的怀疑论者。有人不顾他的成熟作品《律吕精义》一书,偏偏引用他早年之作《律历融通》。在后一书中,朱载堉确曾写下“候气于地”、“候气以验律”的文字。应当看到,这些文字多是朱载堉从他人书中摘引来的。待朱载堉学术成熟之后,他就径直地批判候气说了。怎么能据其早年不成熟之作而判断“朱载堉无疑曾经是一位候气说的积极响应者”[5]呢?一个人的学术生涯是不断变化、进取的。研究某人的学术观点当重其学术成熟阶段的言行。如是,方能把握学术,不致轻率。

朱载堉在《律吕精义内篇》卷5《候气辨疑》中不仅摘引了诸多学者怀疑候气的文字,更在该文“序”中说:

不经之谈,儒者不信,盖常理也。不经之谈,儒者信之,岂非一大怪异事乎?候气之说……埋管飞灰,此其谬说,乃不经之谈也。然自两汉扬雄、蔡邕已有是说,迄于宋元,朱熹、许衡,中历多儒,未尝辨论以破其谬,是故学者惑之久矣。

在《候气辨疑》文中,朱载堉清楚地指出历代候气说的前后矛盾:

后汉、晋、隋《志》所载候气之法各有异同。既云以木为案,加律其上;又云埋之,上与地平;又云置于案上,而以土埋之,上平于地。此置律有深浅高下,其说不一也。既云以葭莩灰抑其内端,气至者灰去;又云以竹莩灰实律中,以罗縠覆律口,气至吹灰动縠,而有小动、大动、不动三说。又云,灰飞冲素,散出于外,而气应有早晚,灰飞有多少,其说又不一也。总似道听途说,而未尝试验耳。

于是,朱载堉引孟子言:“尽信书不如无书。”

小于朱载堉约20岁的张介宾(1555~1632)在其著《类经图翼·附翼》卷2中,摘录了朱载堉《候气辨疑》中的文字,其弁言中说:

候气之法,古之所无。埋管飞灰以候十二月之气,不经之谈也。学者惑之久矣。自宋元以来,诸儒皆未尝辩论。近赖本朝二三儒臣,渐得辩明。今采其略以解后世之惑,或有不无少补者。

可见,明后期,人们普遍怀疑候气之说了。

文化史上往往有极为吊诡的事。怀疑候气的普遍性是因为明代嘉靖年间候气造作盛嚣的缘故。此时候气者在顺天府(今北京地安门外鼓楼东)内造密室,以八支空竹管布列室内八个方位,据说可测定当年农业丰歉。于敏中等奉敕编纂的《日下旧闻考》(卷65)对此有详细记载,其中述及“候气室,在(顺天府)东夹道迤北。立春日,钦天监官于堂下掘地为坎(坎,为八卦卦形——本文注),深数尺,以竹管八实灰其中,照方位布列坎内。以土覆之,至冬至日启视,以占八方之丰歉。若管灰全浮出者为丰,不浮者为歉。即《汉书》葭莩灰律管之法也。”由此可知,传统的候气迄此已变味。原本候节气此时成为候丰歉。谣言越造越大,越造越离谱。终于有一天,它被当时的“提刑按察司”(相当于今日公检法机构或纪检委)官员彻底揭穿了。官“河南等处提刑按察司分巡河北道佥事”(相当于今日公检法派驻河南、河北等地的巡视员)邢云路(?~1622/1623),在一次巡视顺天府过程中,发现皇家钦天监官(相当于今日国家天文台台长)“诣”(读yi,今日谓派人到某地做某事之意)顺天府用机械造假候气试验。为此,邢云路在《古今律历考》卷33《候气》中写道:

候气不足凭也……候气之验,皆非欤。嘻,我知之也。扇之动,灰之飞,皆机也。机通其窍,人鼓其机,扇动灰飞,时刻不爽。暗作假事,以欺人主……历代欺以传欺。至今钦天监官诣顺天府用机械造假灰候气以立春等节,以告人曰:“灰飞也”!以入告曰:“灰飞也”。将谁欺,欺天乎?

这一作弊造假事件的揭露,无疑是历史上有关科学、音乐的一次最为重要的发现。这一事实,呼唤人们在候气的梦呓中醒悟过来。

针对明代普遍怀疑和批判候气的历史,英国学者、科学史家李约瑟(Joseph Needham,1900~1995)以世界性目光审视后写道:

这个事实相当明显地表明,在明代对自然科学事件的批判态度的产生与欧洲科学复兴时期的著作中表现出来的怀疑论发展是并行的。[6]

入清以后,在华传教士与中国学者为制定历法发生了激烈争论。鉴于中国本土历法屡有差误,康熙帝决定采用西洋历法。不料,此事受到本土某些士大夫强烈反对。反对者提出,用候气测验西洋历法。此时,“候气”成为个别儒生手执的一把利剑。康熙帝决定做候气试验。然而,多次试验皆无飞灰现象。[3]于是,康熙帝决定采用西洋历法的同时也对候气下旨:

候气依古法遍试之,皆不验……未有验于古而不验于今者。殆昔人之主忽视律数一事,而以付之有司,未尝亲加实验,史亦仍其旧文以相传而不知其误也。如或偶有一验,而非古今之常,则事属渺茫而益不足以为据矣。

此事详见《律吕正义后编》卷120《乐问四》。到乾隆年间,奉敕编纂《日下旧闻考》(卷65)的于敏中道明“候气之法近已不行”。同样,《四库全书》的编者在为宋代蔡元定《律吕新书》撰写“提要”中指出:“候气之说,最为荒渺”,“候气之既不足凭”,“蔡氏所谓(候气乃)声气之元者,亦徒为美听而已,非能见之实事也”。至此,在中国流行千余年的候气寿终正寝。纵使其后尚有候气之余音回响,也不过是文儒官宦拾古人之牙慧、卖弄才气而已。

然而,近十几年间,却有些人迷信候气,颂扬候气,对“候气”加以科学的“装修”。其文论之多,赞扬之烈,乃是近年来学风浮躁之典型案例。

4 候气错在哪?

明代韩邦奇、张居正的候气不验,以及明后期诸多学者对候气的怀疑与批判,本当是从旧文化堡垒中杀出来的一支生力军,足以引起今日人们三思而后行。然而,近30年来,尤其是进入21世纪之后,候气在科学和音乐的历史上价值被过分夸大,不相干地将候气比附于近代甚至当代的科学。他们中有的说:“候气是中国五大发明之首”,“是物理共振”,“不亚于牛顿万有引力定律”[7];或说它“是日地引力周期性变化的反应”①刘道远《1989夏至候气实验报告》,见“高校物理学史讨论会”(成都,1989)讨论会论文。;有人解释“埋管飞灰”是不同节气地表土中的热与温度不同所致,并提出“候气在当今仍有实用价值”[8];或将候气试验与近代物理学史上著名的迈克尔逊-莫雷实验(简写为M-M实验)相提并论[9];或说“候气是音乐史上一大发现”,“更重要的是如何认识中国传统文化在探索宇宙根本规律方面所达到的哲学高度”[5]。一个被明清学者们广泛怀疑批判的“候气”却原来与“宇宙根本规律”、“宇宙终极问题”彼此关联!难怪一个网名为“直言了”的人,于2008年10月在网上发文“给候气解密,为候气昭雪”,对着英国学者、中国科学史家李约瑟博士口诛笔伐了,因为后者曾首先指出“候气是伪科学”[6]。

从现代科学文化看,判候气为伪科学是一种常识。在科学的物质概念中,不存在古代人所谓的“气”或阴阳两性的气;所谓“律管”也不过是相差甚小的几根空竹子。由此做候气试验,无异于稚童游戏。古代人的朴素的哲学思想以为,基于“气”(注意,古代人无今日的“空气”概念,“气”的概念包括了空气在内)的存在,弦歌声中吹气、吸气,使乐声升降,从而构想出一种“气”与弦歌“声气”的和谐哲学。《史记·乐书》说:“地气上升,天气下降”。唐代张守节对此所做的“正义”是一个典型的哲学解释:

天地二气之升降合而生物,故乐以气法也。弦歌声气升降相合,以教民也。然气从下升,在乐象气,故从地始也。形以上尊,故礼象形,故从天始也。

由于语境的变化,现代人可能难以理解这段文字之含义,即形与气的关系。形以上尊,如礼器之类,它们代表天,从天始;气从下升,如弦歌之类,它们代表民众百姓,从地始。于是,天、地二气上下升降就产生万物。一个从天始,一个从地始。这段文字表述的就是天地和谐、万物昌盛的理念法则。“候气”论者正是在这种哲学中企图找到一种更明确的可操作的技术方法。其试验的思想前提是,气从地下上升,不同时间升到地面不同高度,且能择律管而入。古代朴素的哲学思想一旦以候气实施,并宣称“气有应”者,无疑是说谎、欺骗。正如前引刘濂所述,此时的元气已成为有感知的“精灵”了,“天下古今安有是理”。

早在汉代制定太初历之时,司马迁、邓平、落下闳等大历家们已有了初步的候气观。《汉书·律历志》在叙述他们的律历合一主张时说:“黄钟纪元气之谓律。律,法也,莫不取法也。”这里的“纪元气”正是以黄钟律管将阴、阳二气像梳理辫子一样分出来。在他们看来,这是黄钟律管的功能。社会上层流行的这种观念,正是后汉京房提出候气的理论基础。

实际上,今日的候气颂扬者对以上道理不是不明白,他们多是对音乐学或物理学的一些基础知识误解了。

古代哲学概念中的“气”,决不是构成世界的实体元素或物理实在。一年中二十四个节气的变化也不受此“气”或它的运动所影响。气候变化除受大气环流影响外,更由于地球轨道所在的平面和地球赤道平面相交成23°26'的一个斜角,四季寒暑和昼夜长短由此而来。某些人错误地以为,地下或地下深处的冷或热气流上升地面,从而形成时令节气更迭,也因此造成律管飞灰;或误以为是地表热度与温度四季不同造成飞灰。[8]这些错误显然是对气候变化和热辐射等相关基础知识不求甚解造成的。

“物理共振”不能使律管飞灰。从物理共振角度出发,即使地震、风暴、海啸、雷电或其他人为声源,能使律室内某管与之共振,但共振不能使管内灰飞出。它只能使管内灰成疏密排列。这种疏密排列也就是共振波的波节和波腹。这或许就是京房所言的“其为气所动者其灰散”的现象。然而,灰不能飞出是断然无误的。试想水波上的一叶木片,它只能随水波上下移动,而绝不会稍有一点点的位置移动。管内之灰怎能飞出管外呢?

有人说“当宇宙节律与音律相同时,就应产生共振。”这里将某些科学的或音乐学的概念弄混淆或弄错了。“宇宙节律”和“音律”是两回事,他们之间不可能产生“共振”。音乐上的“节律”是节奏和旋律的通称。“音律”也就是乐音,musical tone。单个乐音有高低(频率)不同,无所谓“节律”;音乐才有节律或节奏。“宇宙节律”迄今尚未有科学的定义,如果将它理解为春夏秋冬二十四节气及其更迭,那么这个“节律”只存在于地球上,而且地球南北两半球的“节律”并不相同。倘若北京能“黄钟飞灰”之时(冬至),澳洲悉尼当“蕤宾飞灰”(夏至)。在太阳系内各行星或太阳系外各星系是否有此“节律”,在千变万化的音乐中有否可能找出一支与此“宇宙节律”相同的曲子?再者,共振仅仅和共振体的固有频率相关,和节律毫无关系。又如,“弥漫宇宙之中的气”是什么?肯定不是空气,它不弥漫宇宙;也不会是基本粒子或某几种射线。后者需要当代精密仪器方可测知,置于地表的12支竹管决不可能测出或识别这些粒子。诸如此类在音乐学、自然科学上的混乱概念,理应作好好地清理。

至于将候气试验与M-M实验相比类,也是欠考虑的。迈克尔逊和莫雷于1887年合作,以精密的光学干涉仪试图测定地球相对以太的运动。他们多次反复实验,仪器灵敏度、精准度再高,却不能丝毫证明以太存在。这是科学史上一个最为重大的否定性实验。否定以太的存在,动摇了经典物理学的基础,为爱因斯坦建立狭义相对论扫除了理论障碍。为此,迈克尔逊获1907年诺贝尔物理学奖。简单地说,M-M实验否定以太的存在,是真科学。而一切肯定“气”的存在的候气试验,是伪科学。正如不存在以太一样,也不存在元气。气在泥土中的升降运动也是子虚乌有。因此,候气不可能“是中国古代探索宇宙本质的关键实验”,也不可能指望它“提出探索宇宙本质的方法”。

至于将律管飞灰解释为日地间“引力的周期性变化”,这是欠缺基础物理常识造成的。我们先作一次简单的万有引力计算:根据万有引力公式(其中,F示万有引力,k为万有引力常数,m1太阳质量,m2设为律管内灰的质量,r是日地距离)①公式中k=6.6727×10-11m3·kg-1·s-2;m1=1.989×1030kg;r日地=1.496×108km;地球质量m地=5.976×1024kg;地球半径r地≌6371km。,假设律管内灰的质量为1g,即0.001kg,不难算出太阳对灰的引力为6×10-6牛顿。作同样计算可知地球对其表面1克质量灰的引力为104牛顿。这就是说,地球对律管内灰的作用力是太阳的1010倍。不太确切地说,如果太阳对管灰的作用力为1克重的力,那么,地球对它的作用力是1万吨重的力。太阳的引力决不可能使律管内的灰飞出。是否有引力波,引力波是否周期性变化,迄今科学界尚无定论,也没有任何一种仪器可测出引力波周期。倘若几支竹律管可以做到这一点,那结论就大可怀疑了。

如对上述科学解释仍有怀疑,不妨自己动手做一次判决性试验。现在做这种实验并不复杂,只要在一间隔音且不通风的地下室内将12支律管与地土接触,利用现在监控设备即可。文献[5]认为,做此判决实验“并不轻松”。言之过重了。做此模拟实验或判决实验的关键就是要防止律室内产生任何微弱的气流或风。试想,十几年前北京春天柳絮飘扬的情景:广场、教室、楼梯、办公室遍布柳絮。紧闭的办公室内,只要人轻轻起立走动,柳絮随之旋转漂移。这正是京房所言的“人及风所动者其灰聚”。看来,京房对自然事物的观察能力比今日某些人用心得多。

迄此,尚需对候气创立者京房本人作一分析。京房是乐律学家,创60律,倡导“竹声不可度调”。也就是说,他认为律管不可以用以衡量律音之高低。在他看来,此时的律管是粗糙的。他因而发明“准”(一种弦线式音高标准器)。京房又是一个易学家,阴阳占卜师。他倡议“候气”,相差甚而不到1厘米长的律管却可以测出时令节气的更迭,甚至他的八度内60支律管可以每六天对应一律而应验飞灰。用京房的说法是,“用竹律六十,候日如其历”。此时的律管又如此的精准,令人惊叹!这两个京房,你拥抱哪一个?凡研究乐律史或科学史者,对此当深思之。

对候气说及其历史理论应当作出深入研究并在讲坛上传授,但不是以颂扬态度去做。对待历史上音乐文化现象或科学的、天文学的文化现象,要时刻保持警惕,要慎、思、辨、笃。

致 谢 感谢中央民族大学音乐学院杨波先生帮助电脑输入和排版。

1 戴念祖.朱载堉——明代的科学和艺术巨星[M].北京:人民出版社,1986.278~282.

2 唐继凯.候气是京房发明的吗[J].交响(西安音乐学院学报),2002,(1).

3 黄一农,张志诚.中国传统候气说的演进与衰退[J].(新竹)清华学报,1993,(2):125~147.

4 陈美东.郭守敬评传[M].南京:南京大学出版社,2003.107~108.

5 唐继凯.中国古代律历合一说[M]//刘勇,唐继凯.律历融通较注.北京:中国文联出版社,2006.7.

6 Joseph Needham.Science and Civilization in China.Vol.4,part 1.Cambridge:Cambridge Univ Pr,1962.190.

7 杜晓庄.中国五大发明之首[N].(上海)文汇报,1989-03-07.

8 张式冯.乐律与节气——初探葭莩候气[J].自然杂志,2001,(6):346~248.

9 孙小淳.候气:中国古代的迈克尔逊—莫雷实验?[J].中国国家天文,2009,(9):2~7.