论生活科技化对大学生思想政治教育的挑战及应对

2015-11-16刘锋林伯海

刘锋 林伯海

摘 要:生活科技化给大学生思想政治教育带来了机遇与挑战。结合实证调查统计数据,发现其挑战主要表现在:加剧工具理性主义和实用主义的盛行,对国家文化、人文精神构成巨大挑战和冲击;加剧个人主义、享乐主义、科学主义和主体主义的盛行;加剧人、自然、社会之间关系的异化,科技成为控制人的力量;带来复杂的科技伦理挑战;思想政治教育本身经由科学主义之改造而日益知识化,后现代主义又对思想政治教育构成反向猛烈冲击等。应对挑战,须对大学生思想政治教育进行全方位创新,以不断提高其针对性与实效性。

关键词:生活科技化; 大学生; 思想政治教育; 挑战; 应对策略

DOI:10.15938/j.cnki.iper.2015.04.019

中图分类号: D641;G642 文献标识码:A 文章编号:1672-9749(2015)04-0078-05

自近代以来,科技迅猛发展并不断得到运用,导致“科技生活化”与“生活科技化”两种趋势并存并日益突出。现代科技在深刻地改变人类生产生活实践的同时,已演化为一种人类价值精神和最重要的文化力量,成为推动思想政治教育进步的决定性力量。“科学文化是人的智力发展中的最后一步,并且可以看成是人类文化最高最独特的成就……在我们现代世界中,再也没有第二种力量可与科学思想的力量相匹敌。”[1]生活科技化为大学生思想政治教育提供了坚实的物质基础和有力的理论依据,丰富了教育内容,有助于大学生科学精神的培养和先进思维方式的发展,给大学生思想政治教育带来了巨大机遇;与此同时,生活科技化也对大学生思想政治教育带来了种种挑战。本文结合对北京科技大学、上海大学、武汉大学、华南师范大学和西南交通大学五所高校学生的问卷调查①,分析生活科技化对大学生思想政治教育带来的各种挑战,并提出通过教育目标、理念、内容、模式和方式的全方位创新,不断提高大学生思想政治教育的成效和水平。

一、生活科技化对大学生思想政治教育的挑战

生活科技化在给人类带来文明、幸福和便利的同时,也带来诸多消极后果。马克思曾深刻指出:“技术的胜利,似乎是以道德的败坏为代价换来的。随着人类愈益控制自然,个人却似乎愈益成为别人的奴隶或自身的卑劣行为的奴隶。甚至科学的纯洁光辉仿佛也只能在愚昧无知的黑暗背景上闪耀。我们的一切发现和进步,似乎结果是使物质力量成为有智慧的生命,而人的生命则化为愚钝的物质力量。”[2]

研究中,我们以“现代科技的普及有利于提升人的幸福感”为题,对五所高校进行调查(4990份有效样本),以了解大学生对现代科技应用与人类生活幸福感之间关系的认识。

通过调查统计发现,40.9%的大学生对该观点持中立态度,持赞同态度的为39.5%,有19.5%不赞同该观点。这说明大学生对科技与人类幸福之间的关系认识趋于多元,也说明部分大学生已经实在地感受并认识到科技对人类而言并非绝对、完全的福音。

现代科技把人类的生存方式由“自然生存”提升为“技术生存”,使人类的理性精神和主体性得到极大彰显,但社会规范受到普遍性破坏,科技负载的某些价值与传统道德价值产生剧烈冲突,环境问题、人与自然、自身、社会之间关系的异化等成为突出的问题,由此引发了诸多方面的道德难题,给大学生思想政治教育带来多方面的挑战。

1.加剧工具理性和实用主义盛行,并对国家文化、人文精神构成挑战和冲击

(1)加剧工具理性主义和实用主义的盛行 在生活科技化时代,现代科技中蕴含的极大理性在有利于理性精神增长的同时,也极端地导致工具理性主义泛滥甚至出现工具理性霸权。工具理性在现实中表现为:精确化和系统化;功利性和追求效益的最大化;现实性和实用性等。工具理性主义必然导致实用主义,实用主义奉行“有用即真理”,二者的过度膨胀带来了人的异化和物化,破坏了价值理性与工具理性的统一,越来越显露出其内在的反生产性、破坏性和盲目性,对人类生活的自然基础和各种制度、结构及价值观念构成破坏和拆解。研究中,我们以“现代科技对社会道德、价值观构成挑战”为题,对五所高校进行调查(4987份有效样本),以了解大学生对现代科技对人类道德和价值观影响的认识(见图1)。

从该调查统计可见,过半大学生认同该观点,持不赞同态度的人数较少。这说明相当部分大学生已经明显感受并体会到现代科技对社会道德,乃至自身道德的冲击和挑战。

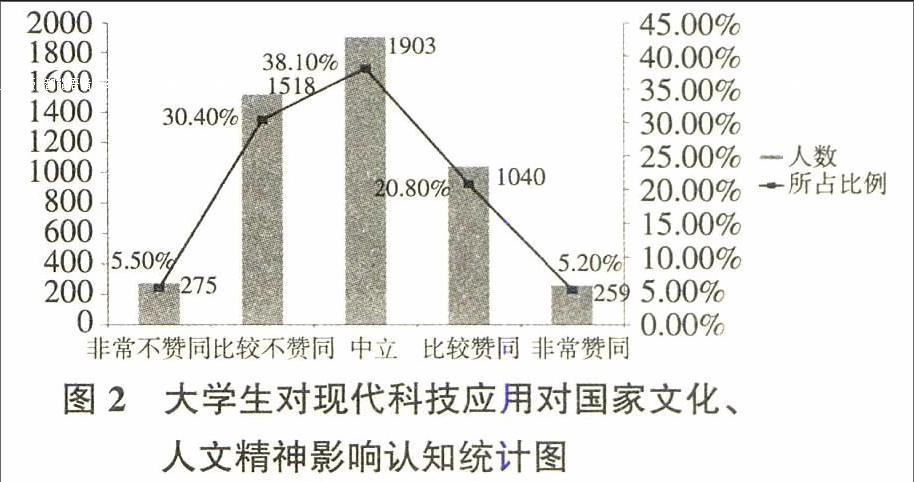

(2)对国家文化、人文精神构成巨大挑战 国家文化、人文精神是思想政治教育的重要内容,生活科技化同样对其构成巨大影响。第一,生活科技化无疑带来巨大的便利,但在“超时空”、“信息化”、“虚拟化”、“数字化”生存状态下,也容易导致大学生在思维和行动方面“以游戏动机瓦解审美动机”、“以技术智慧覆盖文化规律”、“以工具理性颠覆价值理性”的负面极端趋势。第二,现代生活离不开网络,而网络结构空前开放,在“信息海洋”环境中,各种信息鱼龙混杂,往往使大学生不知所从,甚至丧失基本的辨别和批判能力;网络文学的盛行生产出与消费文化语境相应的生存状态、文化心理、审美时尚,诸如物欲横流、享乐主义、极端利己主义、自我的丢失、调侃游戏的另类人生“时尚”等,这与国家文化、人文精神的基本风尚、思想政治教育的基本准则和导向根本悖离。第三,生活科技化时代条件下商品生产和它内含的工具理性法则、科技意识形态正在改变着人们的思维范式,文化也已深陷在商品生产的结构之中,在强势科技及强势外来文化的进攻之下,作为后发国家的中国国家文化、人文精神,同样受到巨大挑战,容易让大学生产生认同危机。研究中,我们以“现实中人文精神的沉沦、终极追求的迷茫等与现代科技无关”为题,对五所高校进行调查(4995份有效样本),以了解大学生对现代科技应用对国家文化文明、人文精神影响的认识(见图2)。

从该调查统计可见,不认同该观点的大学生人数已经大大超过认同该观点的人数。这说明当代大学生已经认识且实际感受到现代科技对国家文化、人文精神带来的种种挑战。

2.加剧个人主义、享乐主义、科学主义和主体主义的盛行

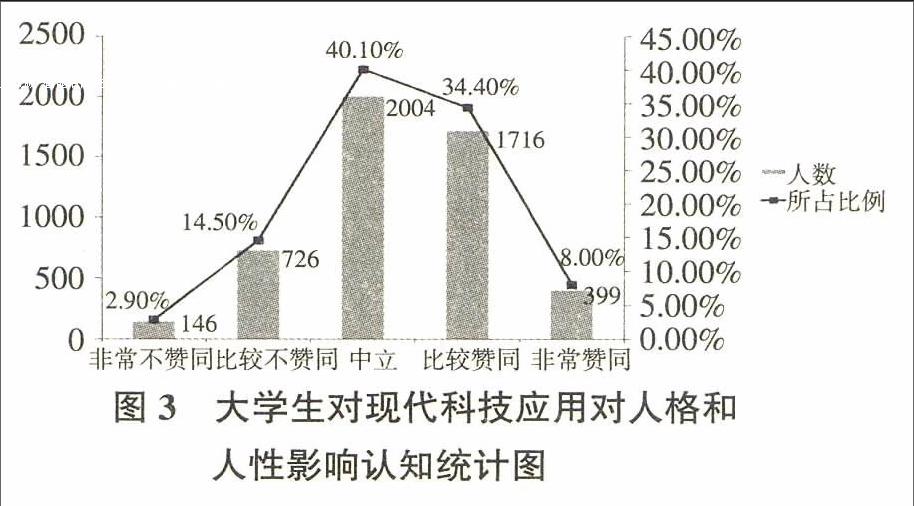

第一,个人主义是以科技为基础的工业文明价值观的核心,个人主义价值观把个人利益凌驾于其他一切之上,割裂并歪曲个人、社会、自然之间的辩证统一关系。“在个人主义理论中,存在着一条根本的伦理原则,即单个的人具有至高无上的内在价值或尊严。”[3]第二,享乐主义人生观轻视精神生活,重视物质生活,认为物质生活的富足是人生唯一值得追求的目标[4]。第三,科学主义认为科学在人类精神文化中占有核心地位并具有最高价值,科技发展所建立起来的一套规则如标准化、同步化、集权化等,可以而且应当被用于包括社会科学在内的各个领域。科学主义是导致精神危机的重要原因,因为科学可能是追求工具合理性的最佳方式,但却并非是追求价值合理性的最佳方式。第四,主体主义把理性狭隘地理解为科技理性,并把它作为人的主体性的最终基础,对主体性的高扬导致科技理性的极大膨胀,现代科技更强化了人类征服的欲望和唯人独尊的意识,由此造成了对自然的无节制的索取和掠夺、环境污染、生态失衡等全球问题。个人主义、享乐主义、科学主义和主体主义的广泛盛行,在现实社会中表现为另类道德主体不断涌现,他们崇尚自我、追求享受、崇拜时尚、个性乖张、以标新立异为出众等。研究中,我们以“现实社会中个性乖张的人越来越多,这与现代科技的普及有关系”为题,对五所高校进行调查(4991份有效样本),以了解大学生对现代科技应用对人格和人性影响的认识(见图3)。

从该调查统计可见,对该观点持赞同态度的大学生人数要大大多于持不赞同的人数。这说明大部分大学生认同现代科技的普及与人格、人的个性、道德存在关系,其中相当部分认同现代科技的普及对人格、人的个性带来负面影响。

3.加剧人、自然、社会之间关系的异化,科技甚至成为控制人的力量

(1)加剧人与自然的对抗以及人际冲突 伴随现代科技发展和应用,人一跃而成为自然的“主人”甚至与自然产生对抗。人与自然的对抗最突出的表现是生态环境问题,这早已演变成了全球性问题,直接威胁到人类的整体生存与发展,高校校园生态文化的严重失衡,也已成为我国大学生思想政治教育面临的严峻现实课题[5]。生活科技化所导致的人际间冲突主要表现在:第一,人际间情感的淡漠。第二,人际间关系利益化。研究中,我们以“现代科技会导致人际间冷漠”为题,对五所高校进行调查(4991份有效样本),以了解大学生对现代科技应用对人际间关系影响的认识(见图4)。

从该调查统计可见,相当部分大学生对该观点持赞同态度,持“比较不赞同”和“非常不赞同”的人数相对较少,还有相当部分态度中立。这说明相当部分大学生已经实在地感受到了现代科技对人际关系的负面影响和冲击。

(2)科技甚至成为控制人的力量 现代科技对人的控制具体表现在:第一,导致人的个性的同一化。现代科技使人类生产生活越来越标准化、同一化,个体人格品质在现代科技的使用功能、教育的规训、日常生活的模式化中被固定化、模式化。第二,导致人的信仰的淡化。现代人宁肯要有限的知识而不要无限的信仰,对科学因果决定论的信仰导致其不再重视美德的修养。第三,导致人的精神的迷离。生活科技化时代,物欲正逐渐取代和消解一切精神价值。科技对人的精神空间的挤占,导致了人在精神上的危机甚至沦落,这又主要表现为“共识失落”、“秩序失落”、与“意义失落”[6]。研究中,我们以“如果一天不使用各种现代科技产品(或手段),人会感到空虚、无聊”为题,对五所高校进行调查(4993份有效样本),以了解大学生对现代科技对大学生生活影响的认识(见图5)。

从该调查统计可见,对该观点持赞同态度的大学生人数占比较高,持不赞同态度的占比较小。这说明现代大学生的生活不仅已经高度科技化,而且相当部分大学生生活已受现代科技控制,形成对现代科技的高度依赖。

4.带来复杂的科技伦理挑战,科学精神的缺乏又反致伪科学甚至科学骗局横行

(1)带来复杂的科技伦理挑战 生活科技化时代,人们面临多种道德难题及伦理悖论。科技伦理包括工程伦理、环境伦理、生命伦理、网络伦理等。第一,工程伦理指在工程中获得辩护的道德价值,如何公正处理承包人之间、工程设施与社会之间、工程与自然之间的利益关系,已成为大科学时代条件下工程伦理研究的复杂中心问题。第二,环境伦理学的产生和发展是科技时代条件下对生态环境问题深层反思的结果。如何变革现有的人类活动方式,走人、自然、社会和谐相处的可持续发展道路,克服生态危机,是环境伦理学面临的艰巨任务。第三,生命伦理包括诸多方面的问题,特别是克隆及基因伦理问题。从技术发展的角度看,克隆是一种技术的进步,但从生命发育角度来看,克隆却是人类的倒退,克隆人则在世界范围内引发了更为激烈的伦理论争。基因伦理是科技发展过程中生命伦理的又一重要问题。人类基因草图的成功绘制,使人类在技术上能够对自身进行重新设计,预示着人类已经“走到了自身命运的底线”,但也带来一系列复杂伦理问题。研究中,我们以“克隆人技术存在伦理问题”为题,对五所高校进行调查(4990份有效样本),以了解大学生对现代科技与伦理之间关系的认识(见图6)。

从该调查统计可见,过半大学生认同克隆人技术存在伦理问题,只有少部分大学生持不赞同态度。这说明现代科技的确带来了新的科技伦理问题,大学生也感受到了新科技带来的伦理挑战和冲击。

(2)科学精神的缺乏反致伪科学甚至科学骗局横行 生活科技化时代,在科技理性走向工具理性主义极端的同时,又存在严重的科学精神缺失甚至科学蒙昧,这又反致伪科学以及披着“科学”面纱的科学骗局横行。伪科学的实质在于其貌似科学但实际却与科学原则和科学精神相背离,如“意念说”、“李森科主义”、“新活力论”等,而科学骗局则是借用科学或伪科学来达成目的,如社会中的“风水大师”、“气功大师”等。在实现现代化过程中,我国要普及科学精神、理性思维,塑造严肃、理性、积极的科学环境和氛围,使伪科学、科学骗局无立锥之地,尚有很长的路要走。

5.思想政治教育本身经由科学主义之改造而日益知识化,“后现代主义”又对思想政治教育构成反向猛烈冲击

(1)思想政治教育本身经由科学主义改造而日益知识化 生活科技化时代,现代教育经由科学主义渗透而形成知识主义教育理念,它认为学校教育尤其是大学教育根本就是一种职业教育,是为了学生未来的职业工作准备[7]。在这种教育理念的渗透和影响下,大学生思想政治教育也日益“知识化”,认为“知识成为道德教育主要的材料。……道德教育过程,就是接受、理解道德概念、原理的过程,就是传授和学习德育课程的过程”[8]。“知识化”的思想政治教育的实质是没有充分意识到道德知识和科学知识的区别,而是按科学教育、技术教育的方式来进行思想政治教育,这使得教育象“填鸭般地用那些诸如形而下之‘器的东西,塞满学生的头脑,而对本真存在之‘道却一再失落而不顾,这无疑阻挡了学生通向自由精神之通衢”[9]。同时,过分依赖技术手段的思想政治教育在相当程度上脱离了学生生活,遗弃了将人真正当作人去研究的方式,人的存在、人创造的丰富性、人心灵的自由、生活世界的生动性则被消解或被遗漏。[10]

(2)“后现代主义”对思想政治教育构成反向猛烈冲击 现代科技的发展和运用,使人类生产生活正进入所谓的“后现代社会”。“后现代社会”是信息和科技膨胀的时代,是一种“概念性图式”而非一种实质性的发展模式,其称谓有“高技术社会”、“知识经济社会”、“后工业社会”、“信息社会”等。“后现代社会”诞生出与之相适应的“后现代主义”。这是指以非理性、反基础、反中心、多元视角、消解主体性、反传统为主要特征,对现代社会负面影响深刻反思的思想运动,是一种非本体论、协同论及断裂的历史观,是在以信息和科技膨胀为社会特征以及以一切知识都被商品化和数字化为知识特征的基础上而产生的一种社会意识。“后现代主义”虽与传统的科技主义、理性主义相对立,但实质是从一个极端走向了另一个极端。从积极的方面来看,其有利于人们关注被边缘化了的事物,以及换个思维角度看世界,进而有利于思想政治教育的创新;从消极的方面来看,非理性主义使得人们过于感性的看待生活,反基础主义及反中心主义对人们三观的形成带来一定的消极影响,消解主体性使得人们难以形成坚定的理想信念,反传统使得人们难以很好地继承优良传统文化等,这些都对大学生思想政治教育带来不利影响。

二、生活科技化环境下大学生思想政治教育的创新

应对生活科技化对大学生思想政治教育的挑战,必须适应时代要求,从全方位进行创新,以促使大学生思想政治教育真正回归生活,不断提高教育成效。

1.教育目标的创新

这主要包括:第一,要注重知、情、意、行素质的统一,特别是要追求认知与情感的平衡、道德判断力的提高、自由精神的弘扬和实践。第二,要追求科技时代条件下人、自然、社会三者相互有机融合、和谐统一发展。第三,要培养高度的科技伦理精神,帮助大学生树立正确科技价值观和科技职业道德,促进大学生人文素质与科学精神的双重发展。

2.教育理念的创新

这主要包括:第一,除坚持以马克思主义为根本指导理念外,教育主体要具备真正“科学”的思想政治教育理念,要对科技的“双刃剑”作用,科技霸权所带来的负面效应和后果,形成辩证而又清晰的正确认识。第二,教育主体要真正确立对科技“趋利避害”的理念和思想,不断提升自身在科技时代的国际眼光、全球视野、创新精神、文化素养、新型人才观念。第三,教育主体要树立回归生活世界的教育理念,将生活世界真正作为学生思想政治教育认知践行的土壤。

3.教育内容的创新

这主要包括:第一,要加强类意识的培养,特别是要帮助学生真诚地理解其他民族及其文化,学会与具有不同文化背景的人们沟通并善于倾听不同于自己的声音,形成一种新的以平等、宽容、兼收并蓄为特征的文化价值观。第二,要重视培养学生与可持续发展相一致的环境意识、道德意识、价值观和态度等,引导学生“学会关心”,努力实现自身超越。第三,要加强科技伦理道德教育,包括环境伦理道德教育、生态伦理道德教育、网络伦理道德教育、生命伦理教育、全球伦理教育等,引导大学生以强烈的社会责任感把握专业活动的方向。第四,要重视信仰教育,“现代主义的真正问题是信仰问题。要在教育中引导大学生寻找并确定自己的信仰,并学会用信仰来丰富自己的生活。

4.教育模式的创新

这主要包括:第一,实践“人本-生态”教育模式。人本关怀的核心是关怀人与社会本身以及社会的和谐,确定的是科技发展和应用的最低限度;生态关怀的核心是关怀人、社会和环境的协调发展,确立的是科技发展和应用的最高限度。“人本”与“生态”二者具有高度的统一性,共同代表人类生存和发展的需要。第二,实践“传统-现代”相结合的教育模式。传统与现代存在明显的历史传承性,传统是现代的根基,现代是在传统基础上的持续进步和创新。在大学生思想政治教育重视二者的有机结合,就是要促进大学生在继承优秀传统基础上积极创新,并使得传统与现代相得益彰。

5.教育方式的创新

这主要包括:第一,实践对话的方式。走出当前思想政治教育中盛行的功利主义与科学主义的迷宫,通过对话的方式,有利于引导大学生进行道德选择和创造,有利于促进双方视界的开放和融合,精神世界的扩大,人生经验的增长,生生不息的有价值的意义世界的建构。科学的思想政治教育对话方式,应当具有开放性、启发性、反思性、生成性、相互理解性等特征。第二,实践交往的方式。现代科技的发展,使得诸多问题必须由全人类携手一致、共同解决,这就提出了在思想政治教育中培养学生全球交往意识的迫切需求。科学的思想政治教育交往要义包括:教师与学生之间要进行正确交往;教师要引导学生进行个人与社会的正确交往,以实现社会全面发展与个人全面发展的统一;要引导学生进行理性的网络交往,防止道德相对主义和虚无主义;要引导学生在交往中把认知与情感结合。第三,实践体验的方式。学校思想政治教育从远离学生生命世界的迷局中走出来,回归学生的真实生活,是生活科技化时代体验主题之必然需求。体验式思想政治教育的要义在于:要以学生在生活体验中领悟、认同和践行道德作为自身行为方向;贴近现实和生活,用丰富的知识和思想政治教育素材作为体验活动的铺垫,将体验活动和学生内心的道德需求相结合,增强体验的实效性;创造机会和条件促进师生共同的道德体验,实现双方德性共同提升[11]。

注 释

①2013年5月,课题组共印制“思想政治教育环境调查问卷”5000份,在北京科技大学(1000份)、西南交通大学(1000份)、武汉大学(1000份)、华南师范大学(1000份)、上海大学(1000份)学生中展开问卷调研工作,于2013年6月中旬回收有效问卷共计4995份。本文中的调查数据来源于问卷第五部分“经济、科技及文化生活态度量表”的统计结果。

参考文献

[1] [德]恩斯特·卡西尔.人论[M].甘阳译.上海:上海译文出版社,2013:355.

[2] 马克思思格斯选集(第一卷)[M].北京:人民出版社,1995:775.

[3] [英]史蒂文·卢克斯.个人主义:分析与批判[M].朱红文,孔德龙,译.北京:中国广播电视出版社,1993:49.

[4] 卢风.人类的家园——现代文化矛盾的哲学反思[M].长沙:湖南大学出版社,1996:95.

[5] 陈文斌,曹文星.生态文化与大学生道德教育探微[J].思想政治教育研究,2013(5):90.

[6] Toffler,A. The Third wave[M].New York: William,Morrow and Company,Inc,1980:390-395.

[7] 杜时忠.人文教育论[M].南京:江苏教育出版社,1999:133.

[8] 叶文梓.从“知识世界”走进“生活世界”——对学校道德教育基础的反思[J].浙江社会科学,2000(3):102.

[9] [德]卡尔·西奥多·雅斯贝尔斯.什么是教育[M].邹进,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1991:33.

[10] 潘建红.科技时代道德教育的遮蔽与回归[J].自然辨证法通讯,2007(1):102-103.

[11] 潘建红.现代科技发展与道德教育重建[D].武汉:华中科技大学,2006:117-127.

[责任编辑:庞 达]