清诗话中的陶诗艺术论*

2015-11-14严明

严 明

东晋后期,玄言诗兴起,“俪采百字之偶,争价一句之奇”①范文澜:《文心雕龙注》卷二,北京:人民文学出版社,1958年版,第67页。的精巧审美之风盛行,在繁缛为尚的诗文创作背景下,陶渊明诗另辟蹊径,以其冷静高远的人生感悟写入诗文,以质朴自然的语言替代绮丽文采,主观感情与自然景物达到高度契合,形成悠远深邃的意境,开辟出一种全新的诗作局面,在中国古代文学史上独树一帜,自成一派。不过,与其他时代一样,清代诗坛对于陶诗并非全然肯定。有鉴于此,本文试对清人评陶诗艺术的要点进行追根溯源的考察,并集中在对清代诗话中所涉及的陶诗艺术特质 “枯”“拙”“不文”三个方面进行辨析,重点梳理清诗话评论陶诗的主要观点的演变脉络,对相关争议性论题加以分类辨析,以期对陶诗的艺术特色达到更为准确和全面的认识。

一、陶诗之“枯”

清代吴乔对陶渊明 “枯”的特点十分赞赏,《围炉诗话》引苏轼之语曰:“东坡有云:‘外枯而中腴,似淡而实美,渊明、子厚足以当之。中外皆枯淡,亦何足道哉!’自是至言。”②吴乔:《围炉诗话》卷三,《清诗话续编》上册,上海:上海古籍出版社,1983年版,第565页。毛先舒则对陶诗“外枯”之说则提出不同意见,《诗辩坻》云:“东坡谓陶诗外枯而中腴,钟云:‘陶闲远自其本色,而渊永温润,佳在不枯。’先舒云:‘知陶诗非枯,识去苏远。’”③毛先舒:《诗辩坻》卷四,《清诗话续编》上册,第82页。赞同钟惺对陶诗的评价,显然认为陶诗“非枯”。“枯”作为品评陶渊明诗歌艺术的术语,出于苏轼《评韩柳诗》:

柳子厚诗,在陶渊明下、韦苏州上,退之豪放奇险则过之,而温丽靖深不及也。所贵乎枯澹者,谓其外枯而中膏,似澹而实美,渊明、子厚之流是也。若中边皆枯澹,亦何足道?佛云如人食蜜,中边皆甜。人食五味,知其甘苦者皆是,能分辨其中边者,百无一二也。④苏轼:《东坡题跋》卷二,《丛书集成新编》第51册,台北:新文丰出版公司1985年版,第186页。

苏轼评论韩愈、柳宗元不同的诗风,表明对陶诗的推崇,对于陶诗提出了“贵乎枯淡”的看法。所谓枯淡诗风不是看似简单的淡,也不是一味的枯,而是“外枯而中膏”的内外融合,是指外表看似平淡无奇,内里却蕴含着丰富内容的诗歌创作。关于这一看法,他还有另一处更为直接地加以论述,《追和陶渊明诗引》云:“吾于诗人无所其好,独好渊明之诗。渊明作诗不多,然其质而实绮,癯而实腴;自曹、刘、鲍、谢、李、杜诸人皆莫及也。”①苏轼:《苏东坡全集》续集卷三,北京:中国书店,1986年版,第70页。可见,苏轼所言之“枯”,是对陶诗形式结构自然简洁的肯定,肯定陶诗的形“枯”味“淡”的表象后面,实际上是蕴藏丰腴,韵味悠长。东坡此论,落实了枯淡成为陶诗的标签。之后的评论陶诗者大都继承了苏轼的这种说法,如宋代陈善《扪虱新话》云:“乍读渊明诗,颇似枯淡,久久有味。”②北京大学、北京师范大学编:《陶渊明资料汇编》上册,北京:中华书局,2004年版,第60页。以下涉及评价陶渊明资料,如引自此书,不再一一出注,仅以相关引文后注出本书页码。

实际上,宋以后诗坛对陶诗“枯淡”的理解大体延续东坡之论,但也不乏争议,并且愈辩愈细密。比如对“枯淡”与“枯槁”的辨析,宋代曾纮《论陶》云:

余尝评陶公诗造语平淡而寓意深远,外若枯槁,中实敷腴,真诗人之冠冕也。(《汇编》上册第50页)

用“枯槁”概括陶诗风格,最早出于杜甫。明代胡应麟已经注意到这一点,其《诗薮》云:

子美之不甚喜陶诗,而恨其枯槁也;子瞻剧喜陶诗,而以曹、刘、李、杜俱莫及也。二人者之所言皆过也。③胡应麟:《诗薮》外编卷二,上海:上海古籍出版社,1979年版,第151—152页。

从陶诗“枯槁”说的源头看,杜甫《遣兴五首·陶潜避俗翁》写道:“观其著诗集,颇亦恨枯槁。”一个“恨”字,透露出老杜对陶诗并不十分欣赏。对此,宋代黄彻《溪诗话》为陶诗进行了辩解:“渊明非畏枯槁,其所以感叹时化推迁者,盖伤时之急于声利也。”④黄彻:《溪诗话》卷七,《历代诗话续编》上册,中华书局,1983年版,第378页。他认为陶诗的“枯槁”写法,应该是对当时社会的一种感叹无奈,其着力点在于诗人对于世道的认识态度,而与诗作艺术风格关涉不多。明末清初贺贻孙也对杜甫不满陶诗“枯槁”的说法甚为不解:

少凌云:“李陵苏武是吾师。”少陵沉雄顿挫,与苏、李淡宕一派,殊不相类。乃知古人师资,不在形声相似,但以气味相取。然渊明气味大近苏、李,少陵既师苏、李矣,奈何诋渊明为枯槁耶!

少陵不喜渊明诗,永叔不喜少陵诗,虽非定评,亦足见古人心眼各异,虽前辈大家,不能强其所不好,贬己徇人,不顾所安,古人不为也。⑤贺贻孙:《诗筏》,《清诗话续编》上册,第167—168页。

贺贻孙认为,陶、杜两大家可谓“气味相取”,即人品和诗品皆颇为接近,然而杜甫明言不喜陶诗,其真实意思令人难以理解。其实杜甫诗集中推重陶诗之言并不少见,如“焉得思如陶谢手,令渠述作与同游”(《江上值水如海势卿短述》)。杜甫所说的陶诗“枯槁”,当就其人生遭遇而言,应理解为对陶渊明一生困顿失意的感慨,并不是认为陶诗文辞枯涩之意。

总之,“枯”对于陶诗来说,并不仅仅是作为一个描述性的形容词,而是一种标志性的诗歌风格特色,是区别于当时繁缛华丽文风而独立存在的闪光点。从杜甫到苏轼,对于陶诗这种外似枯淡实则丰腴的特色,早已引起后代诗坛的关注。宋代以后,对陶诗的论述始有系统论述,辨析愈加细密,加入佳境。如南宋陈知柔对陶诗内腴外枯的写法表达出由衷的激赏,并提出了诗歌创作要有“野意”的说法:

人之为诗,要有野意。盖诗非文不腴,非质不枯,能始腴而终枯,无中边之殊,意味自长。风人以来得野意者,惟渊明耳。⑥陈知柔:《休斋诗话》,《历代诗话续编》上册,北京:中华书局,1983年版,第67页。

可见宋代诗人已经清晰认识到,陶诗中的这种“野意”,是指诗作的自然纯朴,清秀无华,这是陶渊明诗歌艺术留下的最大遗产。宋以后诗家对此多有讨论,如南宋陈善《扪虱新话》中的阅读体会是“乍读渊明诗,颇似枯淡,久久有味。”(《汇编》上册第60页)而陈模《怀古录》同样说“渊明则皮毛落尽,唯有真实。虽是枯槁,而实至腴。”(《汇编》上册第114页)这一陶诗外枯内腴论延续到明末清初,诗家大都以“淡”来标示陶诗,如叶燮认为,“六朝诗家,惟陶潜、谢灵运、谢朓三人最杰出,可以鼎立。三家之诗不相谋,陶澹远。”①叶燮:《原诗》外篇下,《清诗话》下册,上海:上海古籍出版社,1978年版,第602页。清初田雯也举苏轼的书法评论为例说:“永禅师体兼众妙,精能之至,乃造平淡,如观陶彭泽诗,初若散缓不收,反复不已,乃识其奇趋。”②田雯:《合欢堂集杂著》卷一,《清诗话续编》上册,第693页。

可见,从南宋到明清,诗家逐渐形成对陶诗的共识,即陶诗的干枯平淡,并不是平直淡寡、枯索无味,而是平中见趣、淡而有味,能以平易而含蓄的诗语,创造出一种深邃澹远、耐人寻味的思想和艺术境界。③参见蒋孔阳:《哲学大辞典》,上海:上海辞书出版社,1991年版,第301页。正如清代伍涵芬 《读书乐趣三则》所概括的:

陶渊明诗语淡而味腴,和粹之气,悠然流露,最耐玩味……人初读,不觉其奇,渐咏则味出。后人论诗艺者,有曰:“绚烂之极归于平淡,平淡之极乃为波澜。”陶诗足当之。(《汇编》上册,第 189 页)

历代诗论家在高度评价陶诗“枯淡”特色的同时,还结合陶渊明人生遭际,探讨了这种诗风形成的深层次原因,主要基于两个方面:

首先,陶渊明壮年归隐,躬耕田园,摈弃了乱世烦恼,生活在大自然的纯朴怀抱中,自然山水田园的丰富多彩,激发出他对农耕生活的无限美好想象,同时又赋予他一份平淡祥和之心,这是其他混迹于仕宦红尘中的诗人所难以企及的。这种生活状态和这份宁静心情,是陶渊明枯淡诗风之本。

其次,“枯谈”与陶渊明本身性格及其思想也密切相关。南朝颜延之《陶征士诔》中最早谈及陶渊明的性格:“廉深简洁,贞夷粹温;和而能峻,博而不繁。”所谓“和”,就是指陶渊明为人谦和及处事的中和。梁代萧统在《陶渊明集序》中也对陶渊明为人处世之道进行了评论,赞颂其“处百龄之内,居一世之中,倏忽比之白驹,寄寓谓之逆旅;宜乎与大块而荣枯,随中和而任放,岂能戚戚劳于忧畏,汲汲役于人间。”(《汇编》上册第8页)“大块”一词出于《庄子·齐物论》:“夫大块噫气,其名为风。”成玄英疏:“大块者,造物之名,亦自然之称也。”④郭庆藩:《庄子集释》卷一下,北京:中华书局,2004年版,第45—47页。萧统的意思是赞赏陶渊明身处乱世,仍能保持中和品性,不在乎荣枯,不害怕忧患,更不执意追求。实际上允执其中,就涉及到处理好人生之“枯”与“放”的关系,而这正是陶渊明其人其诗的突出表现之一,正如钟秀在《陶靖节纪事诗品》中所言“靖节先生品格高迈,而性情却平易近人。”(《汇编》上册第244页)另外,陶渊明生活在“庄、老告退,山水方滋”的东晋,深受当时朝野清谈风气的影响。他追求个性解脱,精神自由,但又回避“悖伤礼教”的偏激习气。他对人对事皆态度通达,但又具有明显的爱憎之分,所以其进退自如,表现得不卑不亢,可谓果断行事,低调做人。如此人生之道及自由心声发之于诗作,恰如上好佳酿,味淡却醇美。陶渊明的独特个性展现在诗歌中,呈现出一种外枯内腴的风貌,初读似素色无味,细品则蕴藉极深。

总之,陶诗的“枯淡”看似平淡无奇,用语平易,但整体表现出来的,却是一种超然淡远的人生意境,而要达到这样的诗歌境界,对诗人就有着很高的人格修炼及艺术功力的要求。陶诗的“枯淡”诗风,呈现出的是一种高层次的美学境界,这在中国诗歌史上有着独特和极高的审美价值。

二、陶诗之“拙”

“拙”字用于诗歌描写在陶渊明之前早已出现,如屈原《离骚》“理弱而媒拙兮,恐导言之不固”,曹植《当事君行》“百心可事一君,巧诈宁拙城”,曹丕《夏日诗》“巧拙更胜负,欢美乐人肠”,何逊 “道胜多增荣,拙蒲终难化”(《临行公车诗》)、“何言志事晚,疲拙婴殊躯”(《秋夕叹白发诗》)、“工拙既不同,神气何由拔”(《答江革联句不成》)。同处晋代的谢灵运也有“工拙各所宜,终所返林巢”(《从游京口北固应诏诗》)、“伊余秉微尚,拙讷谢浮名”(《初去郡》)的表述,如此等等,皆可见好用“拙”字,标榜“守拙”,早已成为魏晋诗人的习尚。

中国传统文论很早就以“拙”标示和肯定诗歌的艺术价值。宋代黄彻首先对陶诗“拙”的特点加以推崇,其《溪诗话》云:

渊明所以不可及者,盖无心于非誉巧拙之间也。①黄彻:《溪诗话》卷五,《历代诗话续编》上册,第371页。

对“非誉巧拙”的关系探讨,最早出于春秋时代,如老子“大巧若拙”之辨。自老庄流行,后代文人学者皆知人世间的“拙”与“巧”是相对而言相辅相成的。黄彻认为陶渊明诗歌已经很难分辨出其中的巧与拙的界限,浑然一体,似拙实巧,外拙内巧,陶诗以格胜,已经超然于拙巧之外了。同样的意见,黄庭坚在《题意可诗后》中也谈道:

宁律不谐而不使句弱,用字不工而不使语俗,此庾开府所长也;然有意为诗也。至于渊明则所谓不烦绳削而自合者。虽然,巧于斧斤者多疑其拙,窘于检括者辄病其放。孔子曰:“宁武子其知可及也,其愚不可及也。”渊明之拙与放,岂可为不知者道哉!(《汇编》上册第39页)

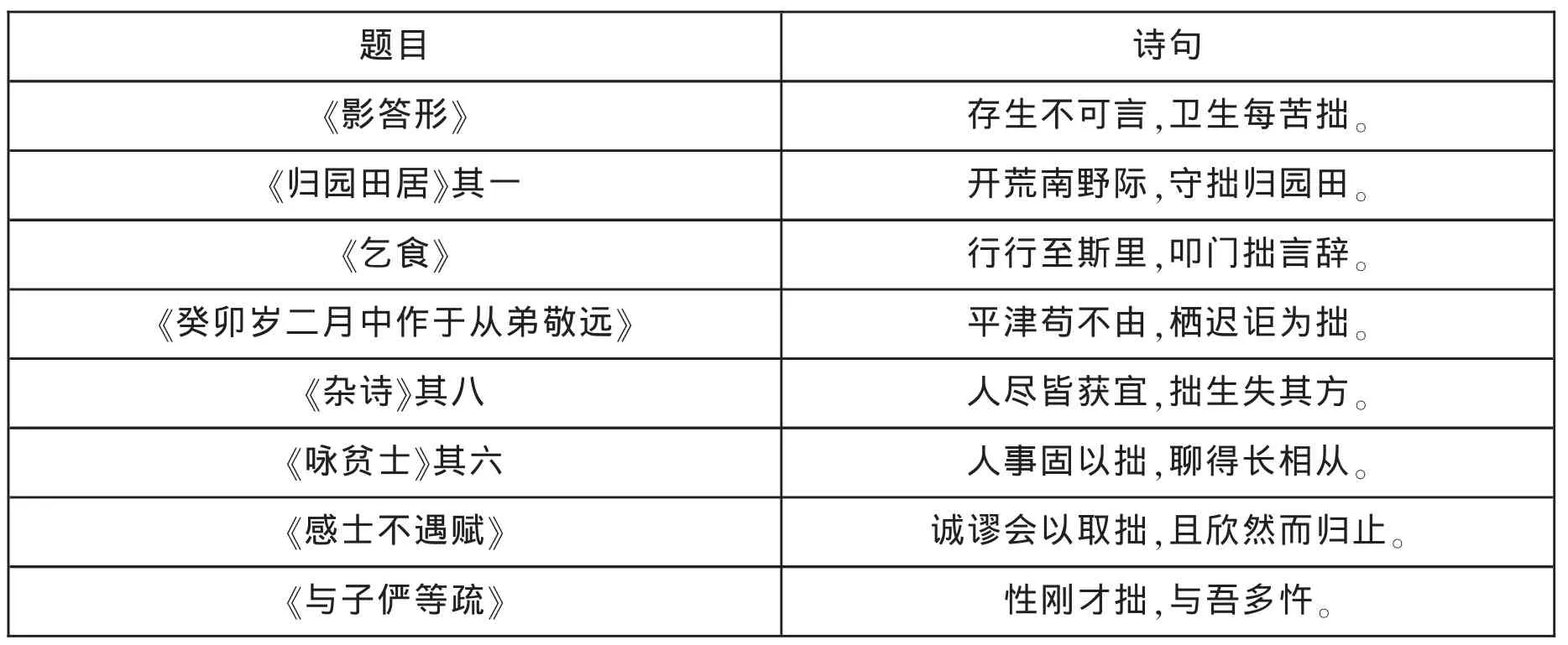

对陶诗中“拙”与“放”之间关系进行了探讨,这一探讨影响到了后来诗学界,直至清中期方东树还在《昭昧詹言》中赞成黄庭坚的论断,并进行了更深一层的分析。纵观陶渊明之诗,“拙”字出现了八次,现列表如下:

诗句《影答形》 存生不可言,卫生每苦拙。《归园田居》其一 开荒南野际,守拙归园田。《乞食》 行行至斯里,叩门拙言辞。《癸卯岁二月中作于从弟敬远》 平津苟不由,栖迟讵为拙。《杂诗》其八 人尽皆获宜,拙生失其方。《咏贫士》其六 人事固以拙,聊得长相从。《感士不遇赋》 诚谬会以取拙,且欣然而归止。《与子俨等疏》 性刚才拙,与吾多忤。题目

分别是表现拙于卫生、种田、言辞、人事、性格等,分布在人生经历的各个方面,综合起来便成为陶渊明性格的一个主要特点。可见他性本“拙”,他对自己的评价便是“性刚才拙”(《与子俨等疏》)。渊明本性纯真,从他所作的诗中便可有所察觉,如《乞食》:

饥来驱我去,不知竟何之。行行至斯里,叩门拙言辞。主人解余意,遗赠岂虚来?谈谐终日夕,觞至辄倾杯。情欣新知欢,言咏遂赋诗。感子漂母惠,愧我非韩才。衔戢知何谢,冥报以相贻。②袁行霈:《陶渊明集笺注》卷二,北京:中华书局,2003年版,第103页。

此诗是诗人晚年所作。诗中记述了一次由于饥饿而出门借贷,最终得到别人遗赠、并留饮的活动。前四句通过具体的动作和内心的状态,形象地传达出诗人复杂的心情;中间六句写受到主人盛情款待酣饮赋诗的情景;末四句对主人表示感激之情,整首诗写得衷情哀婉而感慨遥深。这首诗不仅真实的反映出陶渊明晚年贫困生活的画面,而且也真实地反映出陶渊明朴拙真率的个性。凡事追求通脱、超然物外的陶渊明,他的性格即是他的诗,诗中融入自身性情。为人处世皆“朴拙”的陶公,其笔下便自然流露出“拙”态。

然而在崇尚华丽诗风的诗人眼中,陶诗的这种“拙”往往易遭贬斥批评,如清代乾嘉年间马星翼《东泉诗话》曰:

陶诗通脱,亦有质白少味者,如“四体诚乃疲,庶无异患干”,“岂不实辛苦,所惧非饥寒”,“即事以为高,何必升华嵩”,此类太自

暴白,学之令人生厌。《咏雪》句“倾耳无希声,在目皓已洁”,亦似拙滞;未如摩诘“隔牗风惊竹,开门雪满山”之工,渠自陶句脱化,乃益工妙。(《汇编》上册第230页)

他认为陶诗的抒情写景,皆不及王维诗的触笔自然,善于修饰,所以以“拙滞”一词来批评陶诗,形容其质白少味,不如唐代诗人王维。这样的观点看似有理,实际上是还没有真正理解陶诗之妙。比如所引用陶诗“倾耳”两句,虽无辞藻修饰,但是却将老子笔下“大音希声,大象无形”的艺术境界展现得淋漓尽致,甚至更胜于对雪景直接的描写。

当然,清代诗人中也大有推崇陶诗者,比如王士禛便赞赏此句为“咏雪绝境”。而朱庭珍《筱园诗话》则言其“寥寥十字,写尽雪之声色,后人千言万语,莫能出其右矣”①朱庭珍:《筱园诗话》卷四,《清诗话续编》下册,第2393页。。足见陶诗直白描写,言简格高,在康乾诗坛乃至神韵诗派盟主王士禛心目中,保持着独特而美妙的审美价值。宋人黄庭坚早就指出,有些低估贬责陶诗的论诗者,实际上却是“知陶诗未深”(《汇编》上册第221页)。

陶诗的“朴拙”,与一般的“迂拙”有着本质的区别,正如纪昀在《云林诗钞序》中所说:“夫陶渊明诗,时有庄论,然不至如明人道学诗之迂拙也。”(《汇编》上册第204页)陶诗的拙,是有技巧的拙,是人品及见识融化成一体的艺术境界。这首先表现在诗歌意象的选取上。陶公在他的诗中总是描绘他见过的、感受过的寻常事物,主要有两类,一类是田园生活中的寻常之物,比如房前屋后的树木,园圃中的蔬菜,田野中的小草等等。陶诗往往尽情地描绘最生活化的普通意象,如《归园田居.其一》“狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”,“方宅十余亩,草屋八九间”中的“狗吠”“鸡鸣”“房子”;《归园田居.其二》“桑麻日已长,我土日已广”中的桑麻;《归园田居.其三》“种豆南山下,草盛豆苗稀”“道狭草木长,夕露沾我衣”中的草,初读觉得这些只是田园生活中最渺小寻常的细小之物,但陶公以其入诗,不仅不觉无趣反倒从中更真切地体会到真实田园生活的本来样貌。陶诗选取的另一类是普遍存在于自然界的事物,如和风细雨,日月白云,山川水鸟等。总之,陶渊明诗中选取的意象,皆为寻常之物,这在东晋诗歌崇尚藻饰的创作背景中,可谓独树一帜。陶诗有别于南北朝诗歌的注重声色雕琢,又不同于唐以后画意加诗情的精致营构,它是一种汇集真实、自然、通俗于一体的相对“古拙”的诗歌审美范畴。

以下列举陶诗中出现频率较高的桑、鸟、松三种物象,以期展示陶诗超逸卓绝的艺术价值。

“桑”字在陶诗中共出现8次,分别是《拟古》其九、《桃花源诗》、《杂诗》其八、《劝农》其三、《止酒》及《归园田居》其一、其二、其四。在诗中出现多以“柴桑”“桑树”“桑麻”等形式,如“狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”(《归园田居》其一)、“桑麻日已长,我土日已广”(《归园田居》其二)。桑树是一种落叶乔木,叶子可喂蚕,植桑养蚕取丝,是古代人赖以为生的生活方式之一,桑树同时也成为晋代祥瑞之物的代表。真正的归隐不在于身隐,而在于心隐,陶诗中的桑,不仅是农村的普通木本植物,还成为其人格融入农耕生活的具体体现,是农村美好时光与诗人闲适心情的展示。它时时刻刻透露出作者对淳朴劳动生活的热爱,同时又间接显示出农村生活的艰辛,以及不愿与黑暗现实同流合污的高尚情操,所以对桑的描写看似简单随意,实则暗含深意。

“鸟”意象在陶诗中出现频率颇高,甚至有专门的《归鸟》诗。陶诗中的飞鸟,生机盎然、无忧无虑,它们眷恋养育它们的森林,不担心罗网的降落和日暮时的漂泊,是自由和谐的存在。四时虽变,倦鸟归林的飞翔却依然如故,一切是那么自然惬意。在这里,鸟儿是渊明的知音,诗人就如自由的飞鸟,历经官场黑幕、人间浮华,却依然保持着从容的心态和平静的内心,最终能够忘情寄托于自然山水,恬静地生活在山林田园中。

“松”的意象在陶诗中出现9处,分别是《饮酒》其四、其八、其十四,《杂诗》其十二,《拟古》其四、其五、其六,《和郭主簿》其二,《连雨独饮》。 比如“因值孤生松,敛翩遥来归”(《饮酒》其四)对孤松傲骨的赞美,“袅袅松标崖,婉娈柔童子”(《杂诗》其十二)渴望对幼松多加栽培的希望,“凝霜殄异类,卓然见高枝”(《饮酒》其八)描写青松不畏严霜大放异彩的高尚等等,无一不是诗人自喻。平白无华的语言,白描笔墨叙述,家常般的语调,最终汇集出作者对社会不公平的愤恨以及对自己不同流合污的坚定,真可谓“含而不露,意在言外”。

陶诗的“朴拙”还表现在造语的朴素无华方面。“方宅十余亩,草屋八九间”“漉我新熟酒,只鸡招进局”,这样近似口语的诗句在陶诗中随处可见。“四体诚乃疲,庶无异患干”,则出自真实的农人口气,类似这样的语句平白如话,给人一种随手拈来之感,没有任何人工斧凿痕迹。《归园田居(其三)》“晨兴理荒秽,带月荷锄归”中的“带”字,可谓奇拙有味。“带”为携带,一般对象为具体可感的实物,月亮怎能带呢?然而陶渊明却以它入诗,仿佛诗人与月亮已融为一体,留给读者丰富无穷的想象。又如《移居二首》其一:

昔欲居南村,非为卜其宅。闻多素心人,乐与数晨夕。怀此颇有年,今日从兹役。敝庐何必广,取足蔽床席。邻曲时时来,抗言谈在昔。奇文共欣赏,疑义相与析。①袁行霈:《陶渊明集笺注》卷二,第130—131页。

该诗叙述诗人移居南村,喜得佳邻并与他们相处融洽的情况:“闻多素心人,乐与数晨夕”,“农务各自归,闲暇辄相思,相思则披衣,言笑无厌时”;陶公以从容闲淡之笔,仿若向读者随意讲述一般,将田园生活里人与人之间相处的真诚与快乐展现得淋漓尽致,不经意中可见款款深情。清代高静《看诗随录》评此诗曰:“公之和易近人,亦即于诗见之。”(《汇编》下册第85页)蒋熏则直言此诗“直是口头语,乃为妙绝词。极平淡,极色泽”(《汇编》下册第87页)。到近代,梁启超先生对陶诗朴素真实诗风的肯定更是不吝褒奖之词:“后来诗家描写田舍生活的也不少,但多半像乡下人说城市事,总说不到真际。生活总要实践的才算。处尊处忧的士大夫,说什么田家风味,配吗?渊明只把他的实历实感写出来,便成为最亲切有味之文。”②梁启超:《陶渊明》,北京:商务印书馆,1936年版,第23页。可见清末民初学人对陶诗的崇拜之情。

此外,陶诗中也经常出现当时的日常生活俗语,如《癸卯岁十二月作于从弟敬远》一诗中“萧索空宇中,了无一可悦”,“了无”是晋人习语,陆云《与兄平原书》亦有此语:“省此文虽未大精,然了无所识”,根据诗意,“了无”当作“竟无”之意;《神释》中“日醉或能忘,将非促龄具”中“将”为晋人口语,用为发语之词,为“岂”“难道”之意。渊明将这些平白如话之语入诗,便更显诗之“拙”。

陶渊明在用平白如话,看似古拙的语言描写山水田园感受大自然的同时,又将炼字之妙极富技巧地展现了出来,如“日暮天无云,春风扇微和”(《拟古》其七),一个“扇”字,写出春风和煦吹面不寒的舒畅尽意;又如“日月掷人去,有志不获骋”(《杂诗》其二)的“掷”,“青松夹路生,白云宿檐端”(《拟古》其五)的“宿”,“披业守长夜,晨鸡不肯鸣”(《饮酒》十六)的“不肯”,皆是看似简单俗语,实则以拟人化手法,赋予笔下的意象以生命情感。物本无情,却因为这些字眼平添了人的感情色彩,从而达到以我观物、物物皆情的审美境界。“提壶抚寒柯,远望时复为”(《饮酒》其八)的“提壶”,平拙如家常语。“提”字极富力感,物重才言提。“提”字暗示陶渊明手中提的是大壶的酒,可见其爱酒之深。“梅柳夹门植,一条有佳花”(《腊日》)之句,自然浑朴,仿佛随意流出,毫无雕刻。明代谢榛《四溟诗话》引《鹤林玉露》曰:“诗为拙句最难。至于拙则浑然天成,工巧不足言矣。”③谢榛:《四溟诗话》卷一,《历代诗话续编》下册,第1141页。透露出对陶诗纯朴境界的倾心敬佩。

今人罗宗强先生指出:“在中国文化史上,他(陶渊明)是第一位心境与物境冥一的人。他成了自然间的一员,不是旁观者,不是欣赏者,更不是占有者。自然是如此亲近,他完全生活在大自然中。他没有去描写山川的美,也没有专门叙述他从山川的美中得到的感受。山川田园,就在他的生活之中,自然而然地存在于他的喜怒哀乐里。”④罗宗强:《玄学与魏晋士人心态》,天津:天津教育出版社,2005年版,第343页。陶诗便是陶渊明人格的精彩标签,他早已将自己融入诗歌之中,以最真、最醇的方式,将自己呈现于历代读者面前,开创出独有的陶渊明诗歌世界。

三、陶诗之“不文”

“文”,许慎《说文解字》把其解释为“错画也”,意思是对事物形象进行整体素描,笔画交错,结构相连。据《康熙字典》解释,“文”大多含有装饰、修饰之意,具有整体性修饰效果。宋陈师道《后山诗话》评陶诗:

鲍照之诗,华而不弱。陶渊明之诗,切于事情,但不文耳。①陈师道:《后山诗话》,《历代诗话》上册,北京:中华书局,1981年版,第313页。

陈师道所说的 “不文”当是与鲍照之诗的“华”相对比,指陶诗虽切于事情,但诗中缺少语言修饰,过于清晰直白。这一观点引起后代诗家的争议,如宋代方岳《深雪偶谈》质疑道:

渊明诗有谓其词采精拔,斯言得之。而后山顾谓其切于事情,但失之不文。后山体裁既变,音节已殊,将自外于渊明者非耶。然于康节,又何以评之?(《汇编》上册第110页)明代都穆亦不认同这种论断:

陈后山曰:“陶渊明之诗,切于事情,但不文耳。”此言非也。如《归园田居》云:“暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。”东坡谓“如大匠运斤,无斧凿痕“。如《饮酒》其一云:“哀荣无定在,彼此更共之。”山谷谓“类西汉文字“。如《饮酒》其五云:“结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔,心远地自偏。”王荆公谓“诗人以来,无此四句“。又如《桃花源记》云:“不知有汉,无论魏晋。”唐子西谓“造语简妙“,复曰:“晋人工造语,而渊明其尤也。”后山非无识者,其论陶诗,特见之偶偏,故异于苏、黄诸公耳。②都穆:《南濠诗话》,《历代诗话续编》下册,第1342页。

都穆不仅指出陈后山此言有所偏颇,并以陶诗中经典诗句作为例子进行辩驳,更指出陈后山只因“见之偶偏”的缘故才没有正确认识到陶诗的艺术特色。都穆的这一论断已经判明事理,而谢榛在《四溟诗话》中又进一步阐明道:

皇甫湜曰:“陶诗切以事情,但不文耳。”湜非知渊明者。渊明最有性情,使加藻饰,无异鲍、谢,何以发真趣于偶尔,寄至味于澹然?③谢榛:《四溟诗话》卷二,《历代诗话续编》下册,第1161页。

谢榛认为陶诗是其独有性格特征的体现,若如他人般用华丽之语,便失去了特色,与鲍照、谢灵运一般无异了。

到了清代诗坛,陈师道的这一观点受到更多的指责批评。何文焕以“奇事”一词表达对“不文”观点的否定,《历代诗话考索》云:

陈后山谓陶渊明之诗,切于事情而不文。以不文目陶,亦大奇事。④何文焕:《历代诗话》下册,第813页。

之后潘德舆在《养一斋诗话》中对陈师道的观点亦提出三处异议:

(陈后山)论陶之语实有三病:陶诗之美,不止于“切事情”,一也;陶诗未尝“不文”,其文并胜后山之诗,二也;陶之平淡入神,即“不文”,并不足以为陶病,三也。⑤潘德舆:《养一斋诗话》卷七,北京:中华书局,2010年版,第118页。

潘德舆认为,陶渊明之诗并未单纯叙事,在事情铺展的同时更多的展现出意犹未尽、意境深远之感,除此之外更是直接指出陶诗并未 “不文”,并明确“不文”的含义,即“诗文平淡”,笔者认为此观点较具合理性。值得注意的是,此处的“平淡”更为具体,它主要指陶诗表现手法上的朴实无华,相较于繁复诗文风格表现出的一种少修饰、多情感的写作状态。“不文”,不失为对他这种具体的写作方法独特表述,更多强调的是在艺术手法上的不雕琢、不刻绘,故方东树评曰:“惟陶公则全是胸臆自流出,不学人而自成,无意为诗而己。”⑥方东树:《昭昧詹言》卷一,北京:人民文学出版社,1961年版,第35页。

实际上陶诗“不文”风格的价值在宋代已被论诗者意识到,《蔡宽夫诗话》在谈论“自然”这一要素时曰:

天下事有意为之,辄不能尽妙,而文章尤然;文章之间,诗尤然。世乃有日锻月炼之说,此所以用功这虽多,而名家者终少也。……则“采菊东篱下,悠然见南山”之句,有何不可为?惟徒能言之,此禅家所谓语到而实无见处也。(《汇编》上册第45页)

对于陶诗不雕琢出于自然之语极力赞赏,并直指陶诗之妙。陶诗这种看似简单朴实的艺术手法,引起后世的极高评价,如朱庭珍所言:

盖自然者,自然而然,本不期然而适然然得之非有心求其必然也。此中妙谛,实费功夫。盖根底深厚、性情真挚,理愈积而愈精,气弥炼而弥粹。酝酿之熟,火色具融;涵养之纯,痕迹迸化;天机洋溢,意趣活泼;诚中形外,有触即发;自在流出,毫不费力。故能形象玲珑,气体超妙,高浑古淡,妙合自然,所谓绚烂之极,归于平淡是也。①朱庭珍:《筱园诗话》卷一,《清诗话续编》下册,第2341页。

当东晋士族醉心于雕琢华丽辞章之时,素人陶渊明以他恬淡的心境与情趣写出一篇篇词语“不文”却内涵“丰腴”的诗篇,随着时间的流逝,陶诗愈来愈体现出它的光辉。陶诗的“不文”贯穿于多个方面,融汇一体,形成“清水出芙蓉,天然去雕饰”的清新之美。

陶诗中感情的 “不文”:明代诗论家许学夷《诗源辩体》中说到陶诗的价值时,便谈及其与感情表达的直接关系:“靖节诗不可及者,有一等直写己怀,不事雕饰,故其语圆而气足。”②许学夷:《诗源辩体》卷六,北京:人民文学出版社,1987年版,第102页。他的诗,有抒发喜爱田园的诗篇,有吟咏壮志情怀的佳作,也有对亲人感情的倾诉。在这些蕴含不同情感的诗篇中,陶公皆任其感情自然流出,毫无矫饰之态。如抒发对田园的喜爱:“少无适俗韵,性本爱丘山”“久在樊笼里,复得返自然”(《归园田居》其一),方宗诚《陶诗真诠》评曰:“言郊居闲适之趣。”“‘返自然’三字,道尽归田之乐,可知尘网牵率,事事俱违本性矣。”(《汇编》下册第52页)又如表达对亲人的担忧、想念:“虽有无男儿,总不好纸笔。阿舒已二八,懒惰故无匹;阿宣行志学,而不爱文术。 ”(《责子》)、“奈何程妹,于此永已!死如有知,相见蒿里”(《祭程氏妹文》),将为人父亲的担忧、为人兄长的痛心倾泻而出,与一般人无异。张廷玉《澄怀园语》评《责子》诗“老年人望子尤切,起语情真”(《汇编》下册第214页),使读者读之亲切自然,感同身受;甚至连自己贫苦的生活窘状亦不隐瞒,作《乞食》一篇,言“饥来驱我去,不知竟何之”毫不避讳,坦然相讨,蒋熏赞曰:“贫士失意求人,初无定见,不似油腔一辈,算计说骗,又怨望故交,耻觅新知,其相去只在讳言乞食也。”(《汇编》下册第68页)温汝能亦评:“此诗非设言也。因饥求食,是贫士所有之事,特渊明胸怀,视之旷如,固不必讳言之耳”(《汇编》下册第69—70页),足见渊明作诗,随性而出。

沈德潜对陶诗中表达的感情如此总结:

晋人多尚放达,独渊明有忧勤语,有自任语,有知足语,有悲愤语,有乐天安命语,有物我同得语,倘幸列孔门,何必不在季次、原宪下?③沈德潜:《说诗晬语》卷上,《清诗话》上册,第532页。

在陶诗笔下无论哪种感情,皆是当时当刻陶渊明心之所想。陶公作诗以“真”为准则,因此他笔下的诗歌虽澹远朴实,可细品之下,所蕴含的的感情色彩却浓烈至深。

陶诗语言的“不文”:钟嵘在《诗品》中便对陶渊明诗歌作出“文体省静,殆无长语。笃意真古,辞兴婉惬”的评价,说陶诗简短明净,无冗长繁杂之语。后代论诗者对此多加赞同,如明代唐顺之《答茅鹿门知县》云:

陶彭泽未尝较声律,雕句文,但信手写出,便是宇宙间第一等好诗。(《汇编》上册第161页)

张谦宜《茧斋诗谈》云:

陶诗句句近人,却字字高妙。不是工夫,亦不是悟性,只缘胸襟浩荡,所以失口超绝。④张谦宜:《茧斋诗谈》卷四,《清诗话续编》上册,第823页。

叶燮《原诗》云:

诗是心声,不可违心而出,亦不能违心而出。功名之士,决不能为泉石淡泊之音;轻浮之子,必不能为敦庞大雅之响。故陶潜多素心之语,李白有遗世之句。①叶燮:《原诗》外篇上,《清诗话》下册,第597页。

陶诗语言的“不文”,主要体现在两个方面:一为语言的简洁。陶诗虽然体裁多样,但语言朴素的特色贯穿始终。如他描绘景物不藻饰,不精雕细琢,不烘染,亦不讲求排偶与对仗,大多采用白描的手法,以写意为主。除此之外陶渊明写景皆写实景,不夸张,枯淡的几笔简单描述,点到为止。如《和胡西曹示顾贼曹》写夏雨中的植物,仅以一句“晔晔荣葵紫”便将所有植物展现完整,以“荣”达意,其中妙处,不言而喻。于此类似的还有《酬刘柴桑》中“新葵郁北牗”句,仅以“郁”出,意到而足,不再多言,都在追求最简单的语言效果。

二为用词的口语化。陶诗中存在大量日常生活的口语,诸如描写劳动的 “耕种有时息”,“种桑长江边”,“春蚕收长丝”;描写农村生活的“方宅十余亩,草屋八九间”“人生归有道,衣食固其端”“衣食当须纪,力耕不吾欺”“夏日长抱饥,寒夜无被眠”;甚至是表达哲学意味的“倾身营一饱,少许便有余”“死去何所知,称心固为好”“今我不为乐,知有来岁不”等,这些语言言淡意浓,浑朴醇厚,平淡而富有理趣。没有过多的修饰,但其中所表现出的诗歌意蕴,却无一减少,反见加深。

总体来看,陶诗虽然简单,但并不是完全的“不文”,只是不露痕迹而已。如《杂诗》十二首数次描写时光的飞逝,“及时当勉励,岁月不待人”“日月掷人去,有志不获骋”“日月还复周,我去不再阳”“壑舟无须臾,引我不得住”“去去转欲速,此生岂再值”“日月不肯迟,四时相催迫”“素标插人头,前途渐就窄”,表达方式富于变化,实为精心锤炼的结果,足见陶渊明功力之深厚。

四、结论

后世诗坛对于陶诗的美学价值赞叹不已,但陶诗在被逐渐肯定的过程中也出现了多种争议声音,清代论陶诗过程中出现的枯、拙、不文三种说法,争论较大,且具有代表性。综上所论,陶诗中的“自然”风范作为一种审美标准,要求诗作在内容上抒发真情实感,在艺术手法上不雕琢,不夸张;在艺术风格上朴素纯净,浑然天成。后世评陶诗所积累的“枯”“拙”“不文”等论述,都是对陶诗“自然”表现特色的不同解读。但需注意的是,这三方面的特色不仅是陶诗的表现形式,而且还包含着陶诗独有的艺术风貌,更是陶渊明人格与诗格融汇的体现。

清代是诗话写作的鼎盛时期,陶渊明淡泊名利的人格、朴素真淳的诗格深受清代诗家推崇,理所当然地成为请诗话记载议论的重点。清人对陶渊明的研究带有注重考据的倾向,他们不再执着于前人的见解观点,而是大胆提出疑问,细心进行论证,以考据求证的方式来明辨是非,并实事求是地评价陶诗,欣赏陶诗。尽管前代诗家对陶诗的源流、影响及特质等方面早已有所论述,但清代人往往在前人的基础上继续推进,综述文献,辨析是非,进而提出新的观点。清人的努力为陶诗的系统研究提供了详实资料,在一定程度上恢复了陶渊明及其诗作的真实景况,以新思路和新方法开拓了陶诗研究的范畴内涵。