拿起相机进入另一种生活 八位“摄汇名流”讲述自己的摄影故事

2015-11-12金黎黎

金黎黎

摄影之友的“摄汇名流”栏目,一直将焦点锁定在明星和名人所拍摄的作品以及他们的摄影故事上,因为社会原本赋予他们的知名度让他们的作品更容易被人们关注,同时,我们通过这些作品也不难察觉,他们中的一些人已经将摄影玩山了那么点“准专业”的意思了。

周润发 简单“黑白”道

采访发哥时,他的摄影展正在展出之中,他那标志性微笑,显示出他的率性、简单和幸福,“我一直在镜头前,现在,希望能身处其后,通过镜头看外面的世界!”在摄影的世界里,他不是万众瞩目的王子,他是沉迷黑白胶片的痴狂者。

发哥发嫂的摄影生活

一般人都会觉得,周润发会有很多摄影器材,其实并非如此。发嫂说,发哥有一个私人房间放器材,自己打理得非常整洁。至于买相机,虽然发哥花得起,却不会乱花。“相机很贵,所以他很节俭,用旧了一部相机,会卖掉再买新的。在生活中,发嫂虽然自己并不喜欢摄影,却非常包容和理解丈夫这个爱好,这种理解不仅仅是支持,还是生活中的乐趣之一。作为妻子,发嫂是发哥钦点的御用模特,老夫老妻之间还因摄影传出趣事,“他忽然想拍我敷面膜的样子,就叫我敷起来给他拍,我也觉得很过瘾,就照他意思做了。”发嫂神情腼腆但幸福地总结,“这是情趣嘛!都老夫老妻了,现在的情趣反而更多。”

金钱买不来的“喜出望外”

周润发喜欢用大画幅的黑白胶片来诠释区别于演戏的光灿炫目,偏执于未知的惊喜,是周润发在胶片里寻觅的金钱都买不来的“喜出望外”。

身为国际巨星的周润发,经常有机会在世界各地拍电影,这也方便了他摄影。“我在香港以外的地方经常是拍电影的时候顺便拍摄。”但摄影与演戏对于发哥来说,是完全不同的,摄影更多是内心私密的享受,“我去演戏拍电影时前呼后拥,看起来很风光。而背着大画幅相机去拍摄经常累得像狗一样,为什么这么辛苦还要去拍摄?这种乐趣真的是完全不同的。拍电影是为了养家糊口,拍照片才是真正开心,自己独享的。”

张楚 贪恋老相机

多年后的今天,又看到张楚,当年那些旋律立刻环绕耳边。张楚没有变化,仍然是纯净的眼神,安静地坐在我对面,这时候外面的阳光很明亮,这时候我们不从音乐而是从摄影开始谈起,这时候,张楚向我们展开了他那些尘封的关于老相机的故事。

器材重度发烧者

张楚非常喜欢旧玩意儿,除了收集老相机以外,他还喜欢“混搭”,也就是用老相机的镜头搭配新相机,而且最好是胶片相机。张楚收藏库里老镜头最多。你跟他谈起这些镜头,他能像背乐谱一样熟练地给你把那些镜头名字、成像情况、相关数据,甚至镜头后面有什么故事都讲出来,看着他哇啦哇啦地说那些专业术语,你不大能相信眼前这位是一个著名的摇滚歌手,而似乎更像一个器材重度发烧“病人”。

与各种老相机、老镜头相处日久,张楚也认识到它们拥有不同性格,就跟人一样。张楚仔细分析说,“各国镜头的性格都不太一样。德国的比较写实,而英法的比较有情绪,有诗意,比如Dallmeyer Dallon,这颗奶奶级别的英国镜头很亲近,有一点奶油的轻松感。”

潘石屹 不用娱乐态度玩摄影

潘石屹说起摄影来可谓滔滔不绝,也许每次提到摄影,他都会从自己9岁时第一次拍照片的经历谈起,还有奶奶当时告诉他“不能张着嘴巴”的人生哲理,因为那正是2003年,他凭借一本《西行25°》的摄影集,在影像圈名声大噪的最初起点。

人生中的第一张照片

潘石屹第一次接触摄影是9岁的时候。那天,姑夫拿着相机来到当时潘石屹住的村里,为他拍下了人生中第一张照片,“那是和奶奶还有一些亲戚朋友一起照的,感觉很新鲜。印象最深的就是,奶奶当时告诉我,照相的时候不能把嘴巴张着。”严格意义上来讲,那并不是摄影,可就是这次,潘石屹开始了和相机、照片的情结。后来,他从长城脚下的公社往西走了25个经度,给很多过了一半人生都还不知道“照相的时候不能把嘴巴张着”的人拍了照片,还出了一本摄影集《西行25°》。

西行25°感受纯朴西部

在此次西行中,潘石屹心无杂念,没有为了什么,仅仅是想要当自己是一个可行走的支架,用肩上的相机一路记录真实的西部。西行之前,老潘说:“带着隆起的肚皮,带着充满了偏见、固执的头脑。希望回到北京时我所有的裤子都能穿了,希望在西行中大自然和西部社会能像面镜子一样照我去反省。人们总是希望看到两极事情,好或坏。今天真实的西部是什么样的?我希望克服我们对极端的兴趣,看到一个真实的西部。”

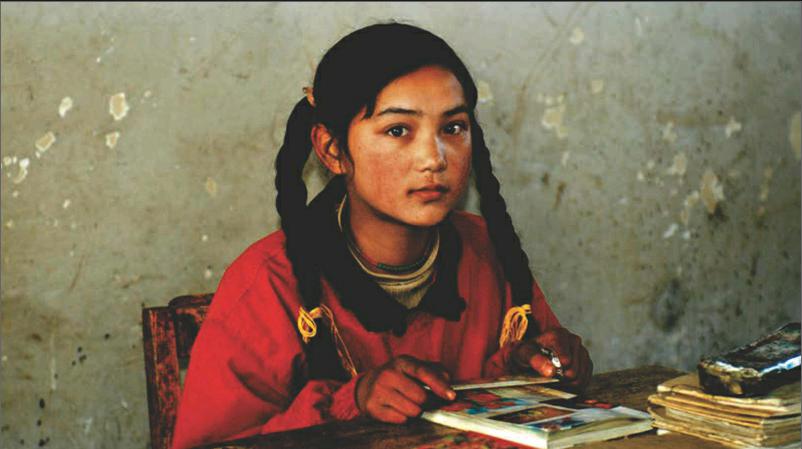

祖辈生活在那里的西北人用纯朴善良一路撞击着潘石屹的眼睛,“我们西行一组七八个人开着一辆车,边走边拍。那边的人一听说要给他们照相,都很紧张。你看这个人,他马上把帽子扒下来,把头发弄弄整齐,还立正站好,表情很严肃的样子。他们觉得照相就一定要端端正正的。”老潘一路向西感受着他们的质朴、坚忍和隐忍,还有那些坚定却未被察觉的幸福感。

摄影带来的无穷魅力

“我觉得人是最直接、最鲜活的表现对象。相机和人之间的交流,才会让照片生动。就像那年我去达沃斯开会的时候,我就拿着相机一直拍,我也没有记者证,当时保安还不让我拍,我很恼火。我当时拍的照片里,有一个坐在我旁边的人,叫做潘基文,现在成了联合国秘书长;坐我对面的人是布朗,现在成了英国首相;当时还有桌子前面的几个人,一个是麦肯恩,一个是奥巴马,现在看起来多有意思啊。相机这个工具,我们一定得利用好它。”技术和器材没有要求的老潘,对于拍摄的题材却格外挑剔。“我西行的时候,这个相机才刚刚买上,我都是在车上,一边看说明书,一边摆弄相机学会的。

王石 高山摄影派

由于时间的限制,采访只能在去往雪场拍摄的途中进行,和预想的一样,王石在谈话过程中保持着他贯有的冷静和随和,即便我和他就坐在路虎的后排座椅上,这个人依然让人觉得遥不可及,一路上他都在向我讲述着他的高山探险经历。

体内的“野性呼唤”

站在“探险”天平另一边的,基本上就是“生命”。即便有很多的危险,王石对登山依然执着,他把原因归结于自己体内的“野性呼唤”,他说,可能因为母亲是锡伯族,所以游牧民族血液里面的不安定是促使他走出去的原因。登山已经成为他的一种生活方式,从那些艰苦的环境中出来之后,会更加懂得珍惜生活里所有人们认为“理所应当”的东西。这个感悟,也决定了他摄影的要素:摄影是登山过程中的动力,他只拍摄美好的东西和事物。

自成“高山摄影派”

如果登山是王石的生活方式,那么摄影就是他生活方式的一个构成。王石幽默地戏称自己是“高山摄影派”,在对话的过程中,他不断地强调自己是业余摄影师,而能办影展、能有那么多被认可的照片,他说完全是因为这些照片是他在登山过程中记录下来的,别人却没有这样的机会。“我有些不错的照片,但是有的呢,是因为本身环境就很好,逻辑很简单,我去的地方摄影家去不了,所以没有参考,好也是它,坏也是它。”

罗红 摄影偏执狂

和罗红见面,是一个阳光灿烂的上午,乳白色的地毯和简单的沙发让这个总裁的办公室里从非洲带回的雕塑、墙上非洲的照片更加引人注意。“如果我是为了名号、称谓去冒生命危险拍照片,那就没有意义了”,昕到这句话,才让我觉得,眼前这个采访时仍会拘谨的商人,是真正地被摄影吸引着。

偶然机会钟情非洲

2001年,一个偶然的机会,罗红去了非洲。“我深深地被非洲吸引了,后来我反复琢磨这个原因,突然想明白,在拍摄西部的10年里,我几乎没有见过动物,但是在非洲我看到了。”从那时开始,罗红前后15次深入非洲内陆拍摄,肯尼亚纳库鲁湖的火烈鸟、马赛马拉的角马、乞力马扎罗的大象、纳米比亚埃托沙的长颈鹿和斑马都成了罗红最熟悉的朋友,他知道“非洲大迁徙”拍摄的最佳时机,知道求偶期的火烈鸟颜色更加鲜艳,但或许不知道妻子的预产期、孩子的学校安排。

摄影的冒险性,比商战来得更加直接。因为拍摄的题材都是大场景,罗红只能通过航拍实现自己的很多想法。有一次在纳米比亚航拍,直升机在离地面五六米的空中突然遇到大风,驾驶员的飞行经验很丰富,但也已经完全没有办法控制直升机的方向,直升机瞬间失去控制,从空中摔了下来,直升机摔坏了,还好人都没什么事情。

黄磊 高智商摄影猎人

采访黄磊,是在他出演话剧《暗恋桃花源》时的彩排现场,看他当时拿着相机高涨的创作热情,怎么也想不到他已经是一位迷恋摄影20多年的“老玩家”,采访后才发现,摄影早已浓缩成了他人生的两大爱好之一。

11岁开始摸相机

1982年,黄磊刚刚11岁的时候,就开始摸相机了,那是台老式的虎丘双反相机。那时候拍照片的成本太高,喜欢摄影的父亲也没有足够的技术教给黄磊,他就拿着相机自己琢磨。他看到夕阳特好看,就想拍下来,结果光圈调得太小,画面太暗了。但是冲洗出来却歪打正着,成为人生的第一幅摄影作品,四周尽是渐渐浓郁的黑色,夕阳的一丁点光亮在画面中央,孤独地讲述小孩子眼中的风景。很遗憾,这幅作品已经找不到了。从此以后,摄影就成了黄磊最大的乐趣。

黄磊还很喜欢洗照片。父亲给他借来一台老式的放大机,买了一件雨衣,绷在黄磊小屋的窗户上,然后又裹上一层棉被,他的小屋就变成了一个暗房。洗照片的时候,他就把白炽灯换成红灯泡。在冲洗过程中,他还自创了不少“独门秘诀”,比如显影的时候过渡一下,出来的画面像是版画;或者不断晃动相纸,在画面上拉出倾斜的线条。这些乱弄出来的试验作品恰恰反映了他日后总结的“直觉创造力”概念。

从不按照规矩拍照

黄磊从北京电影学院毕业,专业学了摄影的技法,但是他的摄影路数却不是学院派的风格。他经常随便拾取街边的小景,别人习以为常的景色,在他的镜头里都成了画面。他在家里经常穿着拖鞋在院子里溜达,有一次阳光特别好,院子里有一小片水,倒映着蓝天、白云和竹子,黄磊就用相机把这个场景拍了下来,“拖鞋是虚的,水里的蓝天白云是实的。大家一般都会抬头望天,很少想要去看水里,谁也不会想到,就在低头的那一刻还能看到这样的风景。”

用作品刷出人生存在感

黄磊说拍照片特别能培养美感,爱拍照的人会发现生活特别美好。他喜欢拍摄有动感的照片,也经常拍摄几个连续的场景,画面之间如何过渡,光如何运用,怎么组织关系,都对他导戏、演戏很有帮助。拍了这么多照片,黄磊本人却极少出现在镜头中,他依旧感觉很幸福,“虽然每张照片都没有我,但每张照片都能看到我在哪儿。”按下快门的瞬间,那份快乐和眼前的风景都记录成永恒,“美感来自于眼睛,人最不一样的,就在于看到的不一样。”

朱哲琴 记录偶然和唯一的行者

采访朱哲琴的那一天刮着很大的风,她不施粉黛地坐在咖啡馆里,静静地望向窗外,“我不习惯通过第二、第三媒介来表达自己的想法,作为一个歌者我喜欢用更直接的方式通过自己的声音和肢体语言与人交流。”她直率的回答几乎让采访刚一开始就无法进行。

旅行摄影的“纠结”

朱哲琴一直有些怀疑自己是否喜欢摄影,直到一个朋友热情鼓励她“迈过这个坎儿”,她才买了一台二手相机,并且在之后的非洲旅行中尝试用相机记录下途中的片断。在旅途中拍照对于朱哲琴来说也是有点儿“纠结”的事情,她担心拍照会分神,或者说刻意地捕捉每个瞬间会影响自然流畅的体验。“有时候我觉得旅行带着相机像个负担,带着眼睛就足够了。但是摄影也是一种缘分,回头再看照片时会觉得挺有意思的”。

追求拍摄时的触感

“摄影的乐趣在于它有很大的偶然性,而它又是与拍摄对象交流互动的过程。每一张图片都是唯一的,没有所谓准确与否,是一种传达与接收的关系。我并不看太多理论性的东西,拍摄时只要觉得有感触,就会真实地记录那一刻。”也许是照相的仪式感在童年时期留下的印象,她更钟情机械相机和胶片,就像她更留恋手写书信的年代,也像是每次演出在黑暗舞台后面等待着观众们沉寂下来,灯光亮起,大幕拉开的瞬间,那是“时间产生的惊艳”。

叶锦添 摄影顽童构想“傀儡人”

关于叶锦添,应该是人在江湖,江湖上便有他的传说。然而采访过程中,当身穿唐装的叶锦添在眼前乖巧地被摄影师来回摆布时,仍不免感到一分荒诞、一分虚幻。他认为摄影是内在感觉的表达,“由闷在心里的,现实生活无法解决的东西决定,充满孤独和抽离感”。

摄影最初为抢风头

最初对摄影感兴趣,他说,“是在青春期”。那时候哥哥已经是个摄影师,有自己的影楼,“很酷,想抢他的风头嘛”。于是开始照相机生涯,最初的创作也是从记录开始,“和拍纪录片、画素描一样”。在中学时期他便成为活跃的摄影师,然后开始拍人物。“以人为object是美妙的,以静止的影像实现瞬间凝固,“为时间涂上香料,使其免于自身的腐朽”。叶锦添神往着回忆着,当时“很多人慕名而来,引起了班级里的摄影热潮”。

构想出一个傀儡人

“让摄影长多一条臂膀,获得更多的可能性”。他的构想是制造一个“傀儡人”,由它实现人类种种,再现人的生活记忆,照相机的任务则是捕捉其间“许多似是而非的画面”。他将聚合种种艺术手段于其间:摄影、装置、雕塑、服装设计以及我们还想不到的其他。说起这个,叶锦添好像正在谈论自己新发明的游戏,调皮又跃跃欲试,言辞确是凝重的:“疯狂不仅存在于所有艺术形式,而且最终必然进入无法表达,只能走入冥想”。