2000—2014年中国淋病流行特征与趋势分析

2015-11-07龚向东岳晓丽蒋宁滕菲门佩璇李婧王建

龚向东 岳晓丽 蒋宁 滕菲 门佩璇 李婧 王建

·论著·

2000—2014年中国淋病流行特征与趋势分析

龚向东 岳晓丽 蒋宁 滕菲 门佩璇 李婧 王建

目的 了解中国淋病流行特征及趋势,为制定控制对策提供依据。方法 对2000—2014年中国31个省、自治区和直辖市报告的淋病病例资料进行流行病学分析。结果 淋病报告发病率由2000年22.92/10万下降至2014年7.25/10万,年均下降7.89%。不同地区发病率差异较大,高发地区主要为长江三角洲(浙江、上海、江苏)、珠江三角洲(广东、广西、海南),其次为西北地区(新疆、宁夏、内蒙古)。男性高于女性,男女性别比有扩大趋势,由2000年1.96∶1扩大至2014年4.52∶1。高发年龄段为20~44岁,男女两性发病率最高年龄组均为25~29岁;除15~19岁年龄组男性年均增长4.18%外,其余各年龄组均呈下降趋势。在20种职业中,报告病例以农民最多(占26.00%),各职业的淋病报告病例数均呈下降趋势。结论 淋病仍然为重要的公共卫生问题之一,需要根据淋病流行特点采取有效的防治措施。

淋病;流行病学研究特征;发病率;中国;趋势

淋病是由淋病奈瑟菌(Neisseria gonorrhoeae)感染人体泌尿生殖系统,以化脓性炎症为临床表现的性病。主要通过性传播,引起相应部位的感染,产生局部急性症状,如,化脓性尿道炎、尿道旁腺炎[1-2]、宫颈炎、咽炎、直肠炎等;如不及时治疗,可向周围组织扩散,引起严重并发症和远期不良后果,如附睾炎、睾丸炎、肝周炎、输卵管炎、盆腔炎、不孕症等,甚至通过血行播散,引起脑膜炎、心内膜炎,危及生命。此外,淋病也可通过产道传播,引起新生儿眼炎,导致失明[3]。自1977年湖南省长沙市报告首例淋病以来,全国淋病报病数逐年增多,流行范围不断扩大,至1988年全国各省均有报告,1991—1999年我国淋病报告发病率年均增长13.37%,由1991年10.09/10万增长至1999年27.54/10万[4]。进入21世纪后,我国淋病疫情呈下降趋势,出现一些新特点。为了解我国淋病流行特征,我们对2000—2014年全国淋病流行情况进行分析,报道如下。

资料与方法

一、资料来源

全国31个省、自治区、直辖市淋病病例报告,其中2000—2003年的淋病病例报告数据使用《性病报告卡》收集,由各县级性病防治机构汇总形成《性病疫情年(季)报表》,然后通过全国性病疫情计算机管理信息系统软件逐级统计上报。2004—2014年病例报告数据使用《传染病报告卡》收集,由全国各地医疗机构直接通过中国疾病预防控制信息系统进行网络直报,各级疾病预防控制机构进行网络质量审核和现场质量检查。计算报告发病率的人口数据来源于国家统计局。

作者单位:210042南京,中国医学科学院北京协和医学院皮肤病研究所,中国疾病预防控制中心性病控制中心

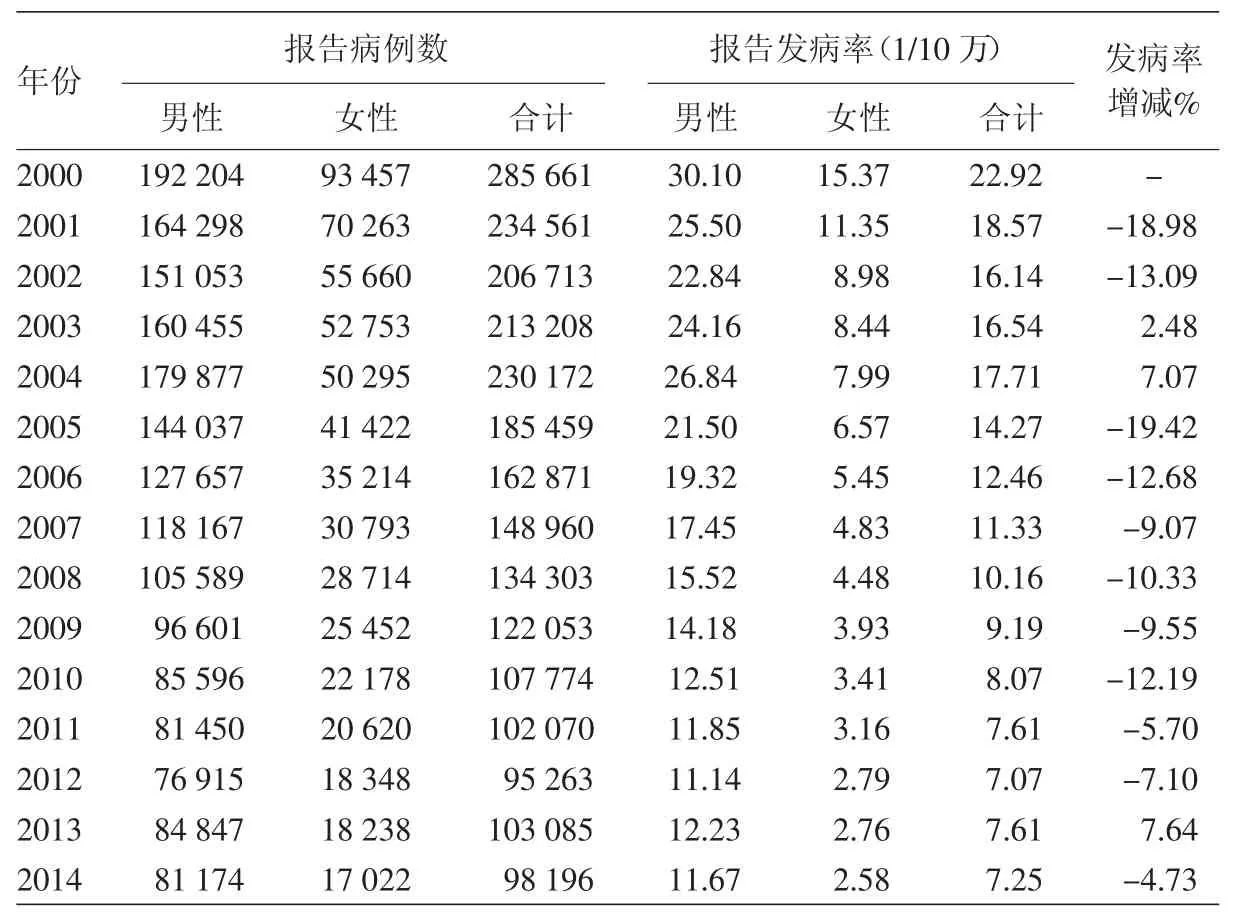

表1 2000—2014年淋病报告病例数和报告发病率的变化

二、淋病诊断标准

在2007年前按照国家技术监督局和卫生部颁布的《淋病诊断标准及处理原则》(GB15975-1995) 执行,2007年后按照卫生部颁布的《淋病诊断标准(WS 268-2007)》执行。两者标准基本相同。

三、统计方法

资料分析以流行病学描述为主。采用Excel软件和SPSS 11.5统计软件对数据进行分析,包括发病率、较上年增长率、年均增长率、线性变化趋势χ2检验、拟合度χ2检验、方差分析等。淋病发病地理分布图的绘制使用MapInfo7.0软件。

由于2000—2003年的淋病病例报告数据是按季度收集,而2004年以后可以按月收集,故在分析疫情按月分布特征时使用2004—2014年的资料,采用拟合度χ2检验。因2000—2003年《性病疫情年(季)报表》中年龄分组与2004年以后中国疾病预防控制信息系统病例数据统计汇总的年龄分组有所不同,在分析时,以后者数据进行分析。由于《性病报告卡》收集淋病病例的职业分类信息与《传染病报告卡》不一致,在开展职业分析时,以后者数据进行分析。

结 果

一、时间分布

1.发病趋势:2000—2014年我国淋病报告发病率呈下降趋势(χ2=174.25,P<0.0001)。报告发病率由2000年22.92/10万下降至2014年7.25/10万,年均下降7.89%。其中2000—2002年出现较大幅度下降,2003和2004年出现轻度上升,2005年后又出现较大幅度下降,2011年后下降幅度减小。见表1。

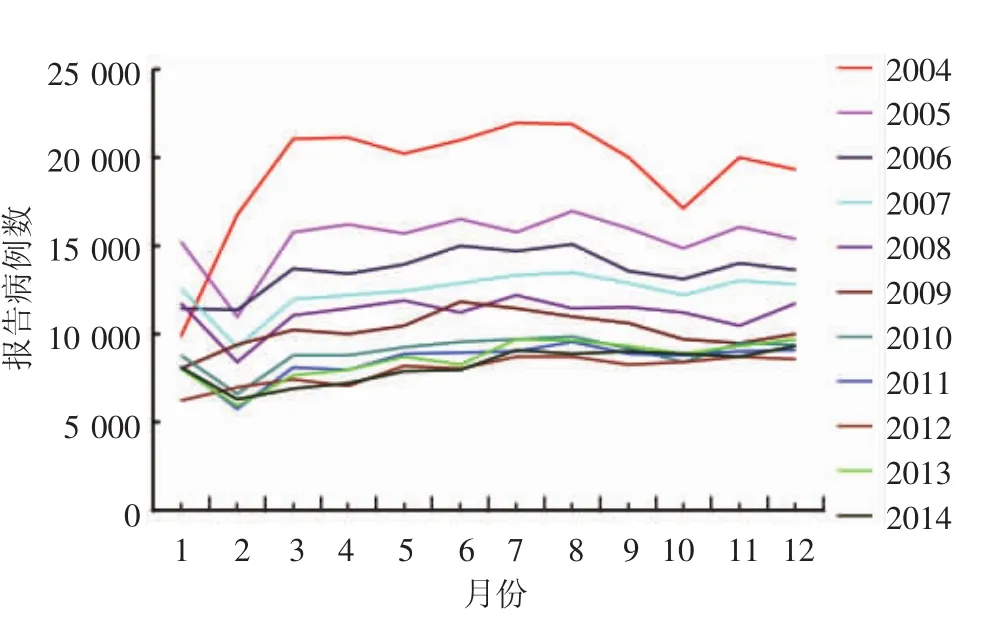

2.按月分布特征:2004—2014年我国淋病报告病例数按月分布情况见图1。可见,每年的1-3月和11-12月淋病报告病例数少于4-10月,经拟合度χ2检验,差异有统计学意义(均P<0.0001)。一般而言,每年的2月报告病例数最少,从3月开始报告病例数逐渐增多,6-9月报告病例数最多,但较为平稳,未见明显的季节发病高峰。11年间淋病报告病例数累计为1 490 206例,各季度构成分别为第1季度占22.04%、第2季度占25.63%、第3季度占26.91%、第4季度占25.42%。

二、地区分布

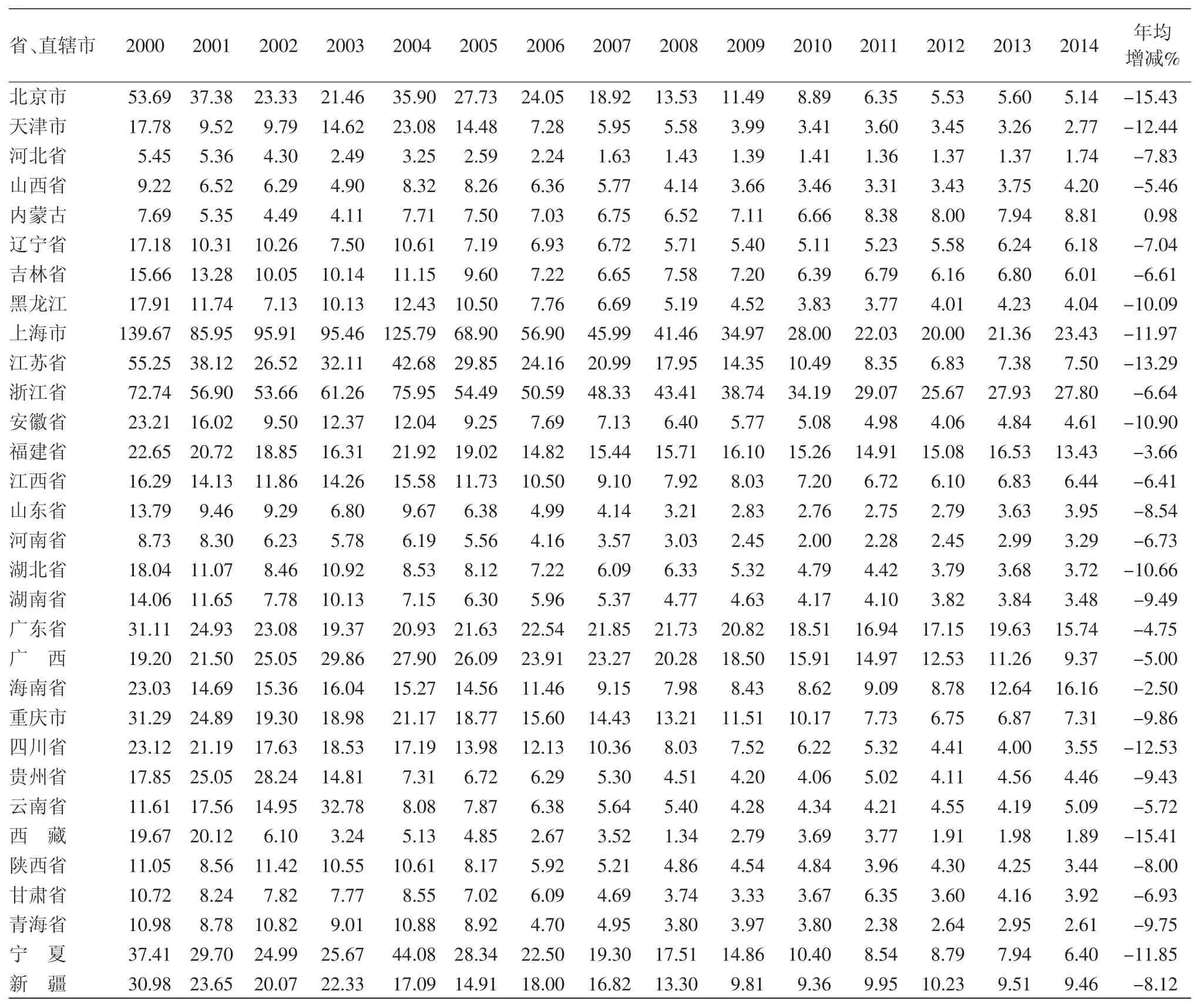

不同省、直辖市淋病报告发病率差异很大,最高者可达130/10万以上(如上海),低者在2/10万以内(如河北)。2000—2014年间,高发地区主要为长江三角洲(浙江、上海、江苏)、珠江三角洲(广东、广西、海南),其次为西北地区(新疆、宁夏、内蒙古)、福建、重庆和北京等。全国淋病报告发病率位居前列的省、直辖市稍有变化,在2000—2006年间,排列居前的省、直辖市为上海、浙江、江苏、北京、宁夏、广西、广东、重庆、新疆等,其报告发病率一般在25/10万以上;2007—2014年间为浙江、上海、广东、广西、福建、海南、新疆、宁夏、内蒙古和江苏等;其报告发病率一般在10/10万以上。见表 2,图 2。

图1 2004—2014年按月淋病报告病例数变化情况

表2 2000—2014年31个省、直辖市淋病报告发病率变化(1/10万)

图2 2014年淋病发病分布地图

发病率较低地区为华北与中南部分地区(河北、山西、河南、山东)、西北部分地区(陕西、甘肃、青海)等。2000—2006年间其淋病报告发病率一般在10/10万以内,2007—2014年间一般在5/10万以内。

除内蒙古外,各省、直辖市淋病报告发病率均呈下降趋势。2000—2014年间有10个省、直辖市淋病年均下降幅度在10%以上,分别是北京、西藏、江苏、四川、天津、上海、宁夏、安徽、湖北、黑龙江;17个省、直辖市年均下降幅度在5%~10%,分别是重庆、青海、湖南、贵州、山东等;3个省份年均下降幅度在5%以内,分别是广东、福建和海南。但近几年来,一些省、直辖市淋病疫情有缓慢上升倾向,如,上海、江苏、海南、山东、河南、山西和内蒙古等。见表2。

三、人群分布

1.性别:2000—2014年间,男女两性淋病报告发病率均呈下降趋势(P<0.0001),男性淋病报告发病率由2000年 30.10/10万下降至 2014年11.67/10万,年均降幅为6.54%;女性由2000年15.37/10万下降至2014年2.58/10万,年均下降11.97%。见表1。各年间淋病报告发病率均为男性明显高于女性,男女性别比有扩大趋势(χ2= 49.54,P<0.0001),由 2000 年1.96∶1扩大至2014年4.52∶1。见图3。

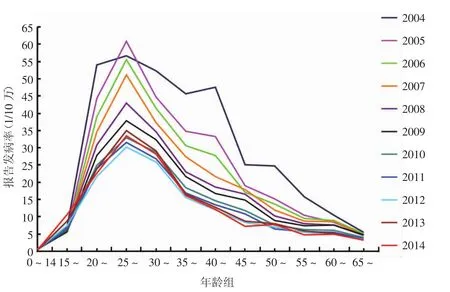

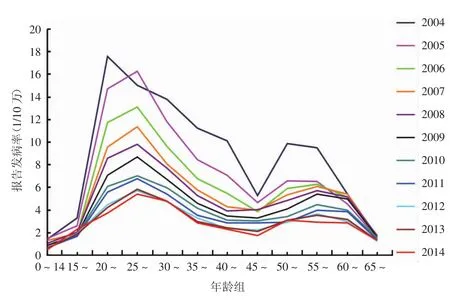

2.年龄:2004—2014年间,除 15~19岁外,其余各年龄组淋病报告发病率均呈下降趋势,以35~59岁各年龄组下降幅度较大,均在10%以上。15~19岁年龄组年均增长2.50%,按性别分层分析,该年龄组男性增长4.18%,在2004—2009年间呈轻度下降,2011年后又开始轻度上升;而女性下降3.65%。各年间,均以25~29岁年龄组发病率最大,然后为30~34岁、20~24岁、35~39岁、40~44岁年龄组。见表3。

图3 2000—2014年男性和女性淋病报告发病率与男女性别比的变化

图4 2000—2014年男性按年龄组淋病报告发病率变化

表3 按年龄组2004—2014年淋病报告发病率变化(1/10万)

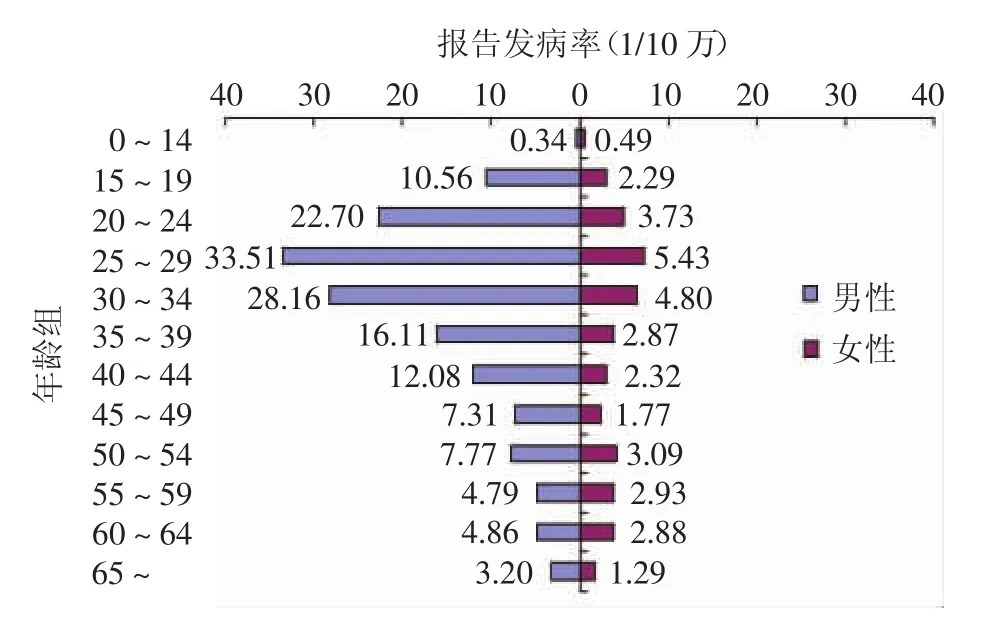

由图 4,5 可见,2004—2014 年间男性和女性淋病按年龄别发病率均为一个高峰,即为20~44岁性活跃年龄段。但女性在50~59岁年龄段似乎有轻度上翘现象。除0~14岁外,各年龄组男性发病率均高于女性(图6)。各年龄组淋病发病率男女性别比的比值不同,比值最大年龄段在20~49岁,且有扩大和年轻化倾向,2004—2006年比值最大年龄组在 45 ~、40 ~、35 ~岁,2007—2009年在40~、35~、30~岁,2010—2013年在 25~、30~、35~、40~岁,2014年则为 20~、25~、30 ~、35~岁,比值由4.04扩大到6.17(F=10.25,P=0.000)。

3.职业:2004—2014年间,在20类职业或人群类别淋病报告病例数中,以农民最多,占26.00%;然后依次为工人(17.61%)、待业及家政家务(11.59%)、商务人员(8.38%)、干部职员(4.38%)等。各职业的淋病报告病例数均呈下降趋势,以长途驾驶员及海员下降幅度最大,年均下降26.93%;然后依次为干部职员(-20.18%)、公共场所服务员(-15.70%)、工人(-15.04%)、民工(-11.20%)等;下降幅度最小的职业为待业及家政家务(-0.19%)、商业服务(-1.99%)、离退人员(-5.46%)等。

图5 2004—2014年女性按年龄组淋病报告发病率变化

图6 2014年按性别年龄组淋病报告发病率比较

讨 论

我国20世纪90年代淋病疫情快速上升,1999年达高峰,然后出现转折[4]。本文结果显示,2000—2014年我国淋病发病呈下降趋势,年均下降7.89%。我国淋病高发区主要分布于长江三角洲、珠江三角洲,可能与这些地区经济发达、交通便利、社会开放有关,也可能与这些地区性病诊断、报病和医疗服务水平较高有关;西北少数民族地区淋病发病也较高,可能与这些地区不同民族文化特点有关。经济和民族文化因素影响疫情地理分布格局[5-6],提示我们控制淋病流行要根据当地经济、民族文化特点制定具有针对性的宣传教育和干预等防治措施。

各年间男性淋病报告发病率均高于女性,男女性别比值呈扩大趋势,由2000年1.96扩大至2014年4.52。这与一些发达国家有所不同,如美国2009—2012年均为女性淋病发病率高于男性,2009年美国男性淋病发病率为91.0/10万,女性为104.5/10万,男女性别比为0.87∶1;2012年美国男性淋病发病率为105.0/10万,女性为107.9/10万,男女性别比为 0.97∶1[7]。分析其原因,可能是女性感染淋病多数无症状,其诊断需要依赖淋球菌培养或核酸检测方法,发达国家普遍使用核酸检测方法诊断淋病,而我国医疗机构开展淋球菌培养和核酸检测方法明显不足。据调查结果,我国105个性病监测点医疗机构开展淋球菌培养的比例为35.59%,PCR 检测方法的比例9.35%[8]。此外,我国淋病发病男性高于女性还可能与不同性别淋病患者求医行为不同有关。

我国淋病高发年龄组与发达国家有所不同。我国男女两性淋病发病率最高的年龄组一般为25~29岁,仅1~14岁年龄段女性淋病发病率高于男性,其余年龄组均为男性高于女性。而美国男性发病率最高的年龄组一般为20~24岁,女性一般为15~19岁或20~24岁;美国10~24岁年龄段均为女性淋病发病率高于男性[7],可能与青少年首次性行为年龄不同和文化差异有关。

2000年以前,淋病是我国性病流行的主要病种,占8种性病构成的33%~65%及以上,其发病率均高于其他性病,且远高于梅毒[4]。随着梅毒报告病例数的快速增长,2006年以后淋病报告发病率低于梅毒[9]。这与全球情况不同,世界卫生组织2012年估计,全球2008年15~49岁成年人中淋病发病数为1.061亿例,梅毒为1 060万例,前者为后者的10倍[10]。发达国家,如美国2013年淋病发病率为106.1/10 万,梅毒为 18.0/10 万[7]。加拿大 2009 年男性淋病发病率为36.7/10万,梅毒为9.0/10万。英国2010年男性淋病发病率为49.4/10万,梅毒为9.9/10万。韩国男性淋病发病率2010年为106.2/10万,梅毒为 31.7/10 万[11]。

一个特殊的现象是近年来我国淋病下降而梅毒上升,这一现象在发达国家也出现,如2000年美国淋病发病率为128.7/10万,以后一直下降,至2009年发病率下降到98.1/10万,此后轻度上升,2013年为106.1/10万,总体而言呈下降趋势。美国2000年梅毒发病率为11.2/10万,达到历年来的最低点,但此后梅毒发病率又逐年缓慢上升,至2013年达到18.0/10万,其解释的理由之一是男性同性恋人群梅毒在上升[7]。

我国淋病疫情虽然在不断下降,但仍处于全国甲乙类传染病发病排序前列。根据中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会公布的法定传染病疫情数据,2004—2005年淋病在全国甲乙类传染病发病排序中居第 4位,2006—2009年居第 5、6位,2010年至今一直居第5位,位居病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴痢疾之后。可见,淋病仍然是我国重要的公共卫生问题之一,各级疾病预防控制和医疗机构要重视淋病的防治工作。

[1]Fan W,Zhang Q.Risk factors for male patients with gonorrhoea complicated by inflammation of the paraurethral glands around the external urethral orifice[J].Int J STD AIDS,2012,23(6):400-402.

[2]范文葛,张青松.尿道旁腺炎[J].中华皮肤科杂志,2012,45(5):376-378.

[3]World Health Organization.Global strategy for the prevention and control of sexually transmitted infections:2006-2015[M].Geneva:WHO,2006.

[4]龚向东,叶顺章,张君炎,等.1991~2001年我国性病流行病学分析[J].中华皮肤科杂志,2002,35(3):178-182.

[5]蔡剑,吴李梅,傅桂明,等.浙江省2004-2012年淋病流行特征及时空聚集性分析[J].中华皮肤科杂志,2014,47(8):538-542.

[6]门佩璇,龚向东.中国2011年梅毒疫情空间分布模式初探[J].中华皮肤科杂志,2014,47(6):389-392.

[7]Centers for Disease Control and Prevention.Sexually transmitted disease surveillance 2013[M].Atlanta:U.S.Department of Health and Human Services,2014.

[8]龚向东,岳晓丽,滕菲,等.我国性病监测点实验室检测状况基线调查分析[J].中国艾滋病性病,2010,16(2):99-104.

[9]龚向东,岳晓丽,滕菲,等.2000-2013年中国梅毒流行特征与趋势分析[J].中华皮肤科杂志,2014,47(5):310-315.

[10]World Health Organization.Global incidence and prevalence of selected curable sexually transmitted infections-2008[M].Geneva:WHO,2012.

[11]World Health Organization.Baseline report on global sexually transmitted infection surveillance 2012[M].Geneva:WHO,2013.

Epidemiological characteristics and trends of gonorrhea in China from 2000 to 2014

Gong Xiangdong,Yue Xiaoli,Jiang Ning,Teng Fei,Men Peixuan,Li Jing,Wang Jian.Institute of Dermatology,Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College;National Center for Sexually Transmitted Disease Control,China Center for Disease Control and Prevention,Nanjing 210042,China

ObjectiveTo investigate epidemiological characteristics and trends of gonorrhea in China,and to provide a scientific basis for the development of control strategies.MethodsAn epidemiological study was performed on gonorrhea cases reported from 31 provinces,autonomous regions or municipalities directly under the central government between 2000 and 2014.ResultsThe reported incidence rate of gonorrhea decreased from 22.92 per 100 000 in 2000 to 7.25 per 100 000 in 2014,with the average annual rate of decrease being 7.89%.There was a significant difference in the incidence of gonorrhea between different regions.The regions with the highest incidence rate of gonorrhea were Yangtze River Delta region(Zhejiang,Shanghai,Jiangsu)and Zhujiang River Delta region(Guangdong,Guangxi,Hainan),followed by northwest China (Xinjiang,Ningxia,Inner Mongolia).The incidence of gonorrhea was higher in males than in females,and the average male/female ratio increased from 1.96 ∶1 in 2000 to 4.52∶1 in 2014.The population aged 20-44 years showed high incidence of gonorrhea,and the highest incidence rate of gonorrhea was observed in the age group 25-29 years in both men and women.The incidence of gonorrhea decreased in all the age groups from 2000 to 2014 except the age group 15-19 years with an annual growth rate of 4.18%.Of 20 occupations,peasant workers accounted for the highest proportion(26.00%)of reported gonorrhea cases,and the number of reported gonorrhea cases showed a decreasing trend in all the occupations.Conclusions Gonorrhea remains a major public health issue in China,and effective measures based on epidemiological features are urgently needed to control gonorrhea.

Gonorrhea;Epidemiologic study characteristics as topic;Incidence;China;Trends

Gong Xiangdong,Email:gxdchina@163.com

10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2015.05.002

龚向东,Email:gxdchina@163.com

2015-01-08)

(本文编辑:吴晓初)