文化相对主义视野下的少数民族儿童价值观塑成

2015-11-06万慧颖

万慧颖

(北京城市学院,北京100083;东北师范大学 教育学部,吉林·长春 130024)

作为统一的多民族国家,我国民族文化呈现出一体化认定和多元化要求的基本进路。文化相对主义视角下,这种要求反映到少数民族儿童价值观念教育上,既要允许少数民族儿童价值观的差异性发展,又要有意识地促进少数民族儿童价值观中传统美德、理想信念的共同发展,以便形成道德层面的共识。

一、文化相对主义视野下的道德共识

(一)文化相对主义之理解路径

文化相对主义根本特质在于“对于各个文化共同体本身独特价值的尊重”,要求包容异己文化、反思自有文化、寻求文化理解和对话。[1]作为文化普遍主义的反拨,文化相对主义没有停留在关乎人类历史宏大叙事层面,而是转向社会与文化内部交流的逻辑操作。一方面,肯定他种文化客观性、合理性,否定文化高低之分,认为任何民族都有其独特价值,不存在衡量文化的普遍、绝对标准,任何否认文化独特性的逻辑都无法成立。只有深入到他者文化肌理考究其历史脉络,反思自身非客观性,才有可能实现文化交流的逻辑自洽。恰如本尼迪克特在《文化模式》中所说,实现“异质文化之间共享有效的生存模式”。[2]另一方面,文化相对主义者指出了道德的局限性与文化规范的差异性。在他们看来,不同的社会具有迥异的社会道德规范,这个具有规范价值的道德范式至少在其所处的社会中具有极强的约束意义,由此,判断他种文化的价值准则行为是否正确是一种妄自尊大的行为。这要求我们对他者文化道德规范和价值实践持有宽容的态度,这也为道德共识的形成和理解奠定了理论前提。

(二)道德共识之可能性

对于我们来说,基于文化相对主义建构普泛意义的道德约束,就是要建立各种文化主体之间平等对话的局面实现异质文化宽容价值态度和平等的文化姿态。

第一,从理论角度来说,道德共识是解决道德瓶颈的重要路向。众所周知,人类历史上不同地域、不同文化圈层中具有某些通律性质的道德价值观念,实际上是泛众的人之本性所决定的道德信条的相似性。诸如查尔斯泰勒三种“轴心式”的道德价值规范:尊重自己、尊重他人;充分理解生命意义;找寻人的尊严等就是上述努力的成果之一。[3]而当下诸如生命、生态、环境伦理及民族冲突、地区争端等全球化问题同样考验着现代人的智慧,寻求某种能够切实缓解矛盾、消匿冲突的道德范式成为一种必然。而要实现普世价值共同的、可持续发展又绝非一朝一夕地努力。它需要不同文化圈层、不同文明形式达成共识,得出道德层面的通律性解决方案。道德共识能够在相对固定范围内实现道德价值的公共认可,形成普遍意义可度量的道德借鉴与遵循。无论何种社会形式和发展样态,都可以从上述信条中找寻到实现人与人、人与自然、人与社会和谐共处的答案。需要指出的是,道德价值观念与文化相对主义联姻,囿于后者在主体文化价值对话的局限,极有可能将道德与价值观引入道德相对主义的困境。由是观之,尽管文化相对主义者认识并承认局限性,不可否认的是,在人类整个文化圈层中道德共识的意义恰恰利于相对和谐的社会秩序的建立和巩固。

第二,从实践层面来说,道德共识是社会生活发展的必然维度。人类文明进程中,各个地域、民族、群体文化具有独特性和认知模式。在这种模式指引下,不同政治、经济、文化、地缘政治意义上的差异性,以及其所造成的整体存在性质不同,正逐渐通过生产方式、生活样态、思维路向、心理架构表现出来。上述差异性的存在,造成不同文明与文化主体之间迫切需要形成一种价值分享与共通的协调和对话机制。[4]这种分享既源于人类本身从物质到精神层面的交流的内在需求,也是人性基本规律使然。

二、少数民族儿童价值观教育现状之比较分析

基于实证角度的少数民族儿童价值观作为民族文化教育的核心要素,既是民族文化的重要传承者,也是民族地区稳定、发展的载体。价值观教育反映的是个体对于社会、他人认知。通过对于少数民族儿童与汉族儿童价值观的表征与肌理分析,便于挖掘各自情感结构,研究价值观变迁的脉络,塑成具有人格统摄力量的价值体系。

(一)比较内容:少数民族儿童与汉族儿童价值观教育现状

1.研究对象。本文研究对象为汉族儿童与蒙、彝、维吾尔、壮、苗、土家、藏族等七个少数民族。调查对象涵盖了从5岁、7岁到11岁、13岁等几个年龄层面,共计2000余人。除去不合格的调查问卷,最后实际上的样本统计为1857人。如表1所示:

表1 少数民族儿童价值观调查问卷人数情况

从样本信度与效度的角度来说,能够很好地体现不同的民族文化对于少数民族儿童价值观形成的影响水平。

2.研究方法。本研究通过跨文化的研究路数,探究汉族儿童道德与其他少数民族儿童价值观众的儿童集体观念、公正观念、奖惩观念的异同表现。研究方法与研究工具上,则是从汉族儿童与少数民族儿童两个角度出发,采用了访问与问卷的实证方法。我们设计了少数民族儿童价值观念情况“汉族儿童问卷”和“少数民族儿童问卷”两份调查问卷。问卷采用故事测试方法,要求测试者与被测试者交谈,由测试者完成调查问卷。公正观故事有两个,主要是情景故事,包括分蛋糕、做家务故事。第二类是关于对他人的尊重的故事,包括对于他人人身伤害以及对于他人人格侮辱等。惩罚观故事其一是撒谎受罚,其二是损坏公物受罚,让被测试者选择相关的惩罚手段。集体观主要有三类,包括意向性的和财产其他损失的形式等几个故事。调查问卷信度检验我们采用的重测信度的基本检验方法,我们分别计算了两组相关数据系数,结果显示分别为:R(汉族儿童)=0.87,R(少数民族儿童)=0.83,说明本次问卷具有很高的可信性。[5]问卷发放和回收都采用现场进行的方式,在最大程度上保证了问卷的真实和回收率。少数民族问卷回收率为94.3%,有效回收率达到92.8%;汉族问卷回收率在95.8%左右,有效回收率达到了94.1%。

另外,考虑到部分少数民族儿童汉语水平,测试问题回答和故事讲述理解先是用其本民族语言进行记录,继而翻译成汉语,落实到调查问卷中。

3.数据处理。本文问卷数据进行整理、加工并逐项录入,然后用SPSS15.0软件对问卷调查数据进行相关的常规统计处理,为论文提供可靠的数据参考。根据收集的资料及数据统计结果,采用比较、分析、归纳等方法对研究对象和问卷中所反映的情况等资料进行逻辑分析。归纳出少数民族儿童价值观的现状、问题,并找出切合少数民族儿童价值观发展的相应对策及建议。

4.结果与分析

(1)汉族儿童与少数民族儿童公正观比较研究

我们把少数民族儿童与汉族儿童进行了同质性质的检验,结果如下表2显示:

表2 各个少数民族及汉族儿童公正判定结果同质检验

表格显示,少数民族儿童对于故事1、故事2的道德情景的具体内容进行了一系列的判定与反应。调查显示,除了13岁反应出的全部的异质性之外,其他的年龄的儿童年龄越小,差异就越大。对于故事3伤害的情景判定上,几乎全部的显示质同,对于故事4侮辱他人的情境反应具有极强的差异性。

对于故事4的差异性,我们进行了判定反应的基本差异比较,结果显示:蒙古族的儿童公正原则的比例高于汉族儿童,其整体人数比例与其他民族儿童相比,均远远低于汉族儿童。彝族儿童中各个年龄组均有平等、公正原则的判定,汉族的儿童则只有在7岁组中采用平等为公正原则,11岁以上时候公道的基本公正判定逐渐占据了优势。土家族、维吾尔族儿童在各个小组中表现,显示出了儿童的公正判定,其比例显著低于汉族儿童。

(2)汉族儿童与少数民族儿童奖惩观比较研究

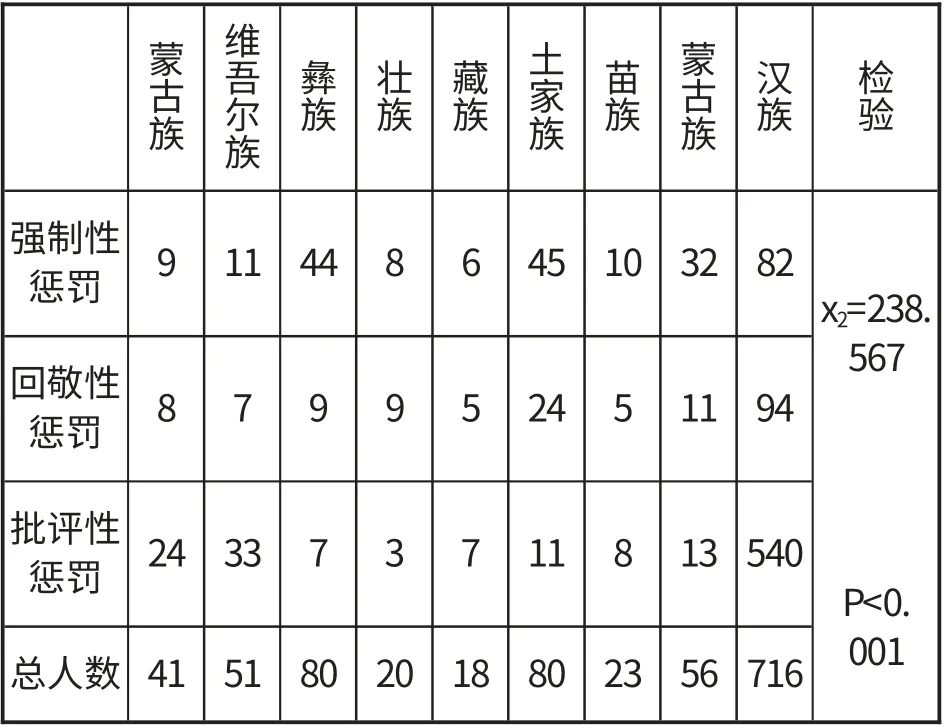

我们把少数民族儿童与汉族儿童进行了同质性质的检验,结果如下表3显示:

表3 汉族与少数民族儿童惩罚判定同质性检查

表格显示,少数民族儿童对于故事的道德情景的具体内容进行了一系列的判定与反应。调查显示,对于情境判定上,几乎全反应具有极强的差异性。(p<0.001)

蒙古族的儿童选择批评性惩罚的比例低于汉族儿童,其整体人数比例与其他民族儿童相比,均远远低于汉族儿童。[6]彝族儿童中各个年龄多选择惩罚性观念的原则判定,汉族的儿童则只有在7岁组中采用批评性惩罚性原则,11岁以上选择强制性判定逐渐占据了优势。[7]土家族、苗族、藏族儿童在各个小组中表现,显示出了儿童的批评性惩罚,其比例显著低于汉族儿童。

(3)汉族儿童与少数民族儿童集体观比较研究

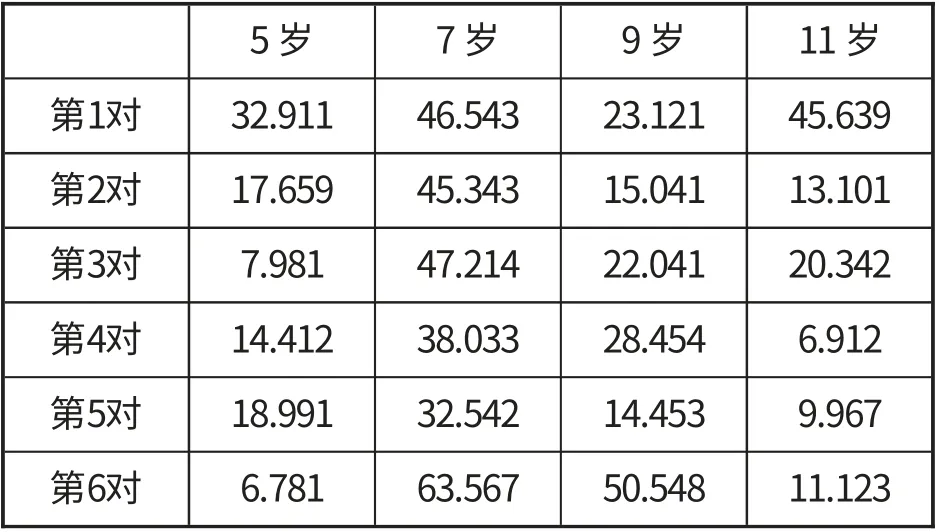

我们把少数民族儿童与汉族儿童对六对故事进行了同质性质的检验,结果如下表4显示:

表4 汉族与少数民族儿童集体观同质性检查

从表4来看,显示了不同质性的儿童具有民族的差异。表格显示,少数民族儿童对于故事的道德情景的具体内容进行了一系列的判定与反应。调查显示,对于情境判定上,几乎全反应具有极强的差异性。此种观点的差异性进行了判定反应的基本差异比较,结果显示:维吾尔族的儿童在财务损失以及意向性行为的判定上并无显著的差异,其余的都有明确的差异。壮族的公私判定的比例低于汉族儿童,其整体人数比例与其他民族儿童相比,均远远低于汉族儿童。汉族儿童的行为的意向性的判断人数随着年龄的增加而有所提高。蒙古族儿童在7岁到9岁之间的判定上与汉族儿童没有明显的差异。而到了11岁组别上汉族儿童认为损害公物不好,同龄蒙古族儿童则做出了相反的判定。土家族儿童认为私物损害行为更坏,而在汉族的儿童则只有在7岁组中指出其相同的意向。苗族、藏族儿童在各个小组中表现,显示出了儿童在意向性不同的情况下,其比例显著低于汉族儿童。

(4)基本结论:文化相对主义背景下少数民族儿童价值观的特征

少数民族儿童与汉族儿童的公正观、惩罚观和集体观民族差异较为显著,这种差异随着年龄的增长而逐步缩小。第一,公正观念方面,人身伤害层面儿童反应基本上是相同的,而对于人格侮辱的界定,不同民族的反应又具有差异性。其中,蒙古族多服从基于公正判断,彝族儿童更多考量的是其中的对等原则,苗族、土家族儿童人数参半,维吾尔族儿童认为公道的价值更为重要。第二,奖惩观念方面,少数民族儿童强制性惩罚比例高于汉族儿童,批评性惩罚的人数低于汉族儿童。维吾尔族儿童与汉族卫童在惩罚观发展上无显著差异。第三,集体观念方面。壮族、维吾尔族集体观形成较早,藏族儿童形成相对较晚,蒙古族儿童行为意向性对于判断好坏发展形成较晚,其他民族认为损坏私物更坏,且其基本人数比例有提高的倾向。

(二)比较分析:影响少数民族儿童价值观的主要因素分析

1.语言因素。诚如上述,语言作为文化的载体与价值取向的重要表征,对各民族现实生活具有总体性的认识。基于20世纪以来语言学转向的前提,跨文化视角下族群语言对于少数民族儿童价值观形成同样发挥着必要的指导意义。首先,从语言本体论角度而言,少数民族儿童语言工具在指导青少年日常语言应用,以及文本化语言学习,乃至儿童自身价值取向层面的适应性,都展示出引导性、体验性的影响。其次,从认知语言学出发,语言与民族思想观念交织于同一个整体,苗族、彝族、土家族等少数民族儿童对于语言符号的习得有体现出其本民族文化的基本要素,语言附带着价值观的符号化载体引导了儿童生活、学习等理论与实践。由此,尽管少数民族的语言在汉族文化圈的影响下,呈现出同化与归化的全新路向,其对于民族本源文化的传承与坚守仍然具有独特价值。其所承载着的文化意义、历史价值都是少数民族儿童获得民族文化深刻理解,并在受教育的基础上形成价值观的共同认知不可抗拒的合力。

2.教育因素。少数民族儿童价值观形成离不开家庭与社会的双重教育,少数民族儿童因为其年龄和社会经验等方面的原因,在独立人格和基本价值观上都存在错位和偏差的可能。少数民族儿童价值观具有工具性和终极性:一是家庭教育。在壮族、维吾尔族等少数民族的集体结构中,这种教育传承了孝老敬亲、尊老爱幼等少数民族的基本脉络,对于家族与群体的遵守体现出了更多的等级原则。在少数民族儿童价值观形成中,对于家庭尊卑秩序同时各种道德伦理中具有明确的要求,少数民族儿童在集体观念中传承了家族观念的内容,祈求集体自由平等、真挚和睦。二是文化教育。苗族、彝族等少数民族重视农牧业发展,继而形成了善良、谦虚、勤俭、坚韧的价值体系,这些行为规范对于处于集体生活层面的少数民族儿童价值观而言,具有极强的指导意义。宗教文化对少数民族儿童价值观的形成影响同样广泛,其中关于美德得规范,为现代儿童提供了精神坐标与价值指南。

3.社会文化。一方面,少数民族文化对于儿童价值观影响在于民族交融包含着少数民族文化与汉文化、外来文化的融合。上述文化内涵催生了少数民族整体文化的超越,进而促成价值观的超越。诸种社会文化变迁也在一定程度上强化了少数民族的文化反思和文化自觉。这要求其必然充分借鉴文化相对主义的利弊分析,采取主动的交流与学习态度,完善不断地进行创新的主动权,在与其他文化的互动中实现自身的跃迁。另一方面,少数民族儿童价值观在少数民族的历史发展以及社会融合中形成的家庭观念,与儒家思想主导的儒家文化存在极大的共性,二者都强调家庭和家族的意识。与汉族的家庭观念有所区别的是,少数民族的家庭和社会更为重视村落社区的稳固性,宗族血缘价值追求更为迫切。族缘、血缘与地缘的因素相互交织共同构成了少数民族的村落结构。

三、文化认同导引少数民族儿童价值观塑成之路径

(一)民族特色教育的顺延

基于文化相对主义的少数民族儿童价值体系教育的,首先要明确民族教育机构中有计划地对于本民族语言与文化的习得。这种民族特色教育要通过两种途径,既通过专业人士的相关支持,来吸取更多的语言和价值体系,又要通过日常生活的习得主动交流,促成认知与情感发展。其次,少数民族地区教育发展与城市发展一起成为传承民族文化遗产的重要载体。要实现少数民族价值观教育的转化力度,就要完善民族特色的价值要素,强化教育层面的外部支撑,释放民族少数民族价值观教育发展活力。具体来说,既要对现存的民族教育资源进行摸底调查,合理分类,制定出切实可行的开发战略与具体实施方案。基于现状和各种问题,研究制定相关对策。另外,针对民族地区特色教育人才相对欠缺的现状,必须培育教育的人才,这是推动少数民族价值观教育配置水平的重要基础。

(二)现代化教育模式与文化资本投入

少数民族儿童价值观必然要强化外在的文化影响进而实现教育模式的接轨。就少数民族儿童价值观的研究,已开始出现跨文化研究的趋势。一方面,要充分借鉴跨文化的教育模式,将少数民族儿童置于文化环境考察,强化其文化对儿童心理和行为的影响和调节作用,尽量采取适当的教学方法和教学内容等。不同文化中个体间的差异,必须注重少数民族儿童心理的特征。另一方面,要根据民族地区特点筛选相关的教育项目和产品分类,根据文化资源产业化开发的进程制定相关的市场定位、运作模式等,逐步把文化投入推向市场。

(三)民族文化的现代化挖掘

文化相对主义背景下,文化因素在在阐释个体和环境的作用关系时,注重文化及文化现象对于少数民族儿童价值观的塑造的作用。主动的态度决定了其切入问题的深度和行动路径选择的合理性。只有充分介入文化间的互动、交融、砥砺、磨合、互渗、互补,才能实现少数民族文化与价值观的真正超越。我国的少数民族儿童在对于价值观的认同上存在差异;与汉族儿童相比,少数民族儿童因为文化等的区别存在差异。总的来说,在少数民族儿童价值观方面还存在单一、狭隘的内容。从跨文化研究、挖掘价值观具体意识传承,以及文化根基,探索文化人群的情感与价值架构,探析地域文化的共性,增强研究的学理性和价值观理念。我们通过一定的研究发现,挖掘影响价值观的变迁因素,塑成统摄人心的价值观系统,规避少数民族传统文化负面风险,消解类似于文化价值体系坍塌与崩溃的威胁之一,进而保障少数民族文化与社会主义文化的战略。

[1]罗纳德·英格尔哈特,文化与民主[A].塞缪尔·亨廷顿,劳伦斯·哈里森主编.文化的重要作用[M].北京:新华出版社,2010:157.

[2]赵玉娇,论宗教文化与少数民族文化互动对民族地区构建和谐社会的意义[J].科技信息,2009,(16):407.

[3]张晓蓓,论凉山彝族毕摩文化与法文化的联系[J].西南民族大学学报(人文社科版),2008,(7).

[4]阿依失·肉孜,社会主义新型民族关系的核心内容及现实基础[J].新疆师范大学(哲社版),2009,(2):53-55.

[5]王长艳,论蒙古族传统和谐文化及其现代价值观[J].延边大学学报(社会科学版),2009,(1):117-120.

[6]S.N.Eisenstadt.Comparative Civilization and Multiple modernities[M].Leiden:Brill,2003.929.