遗产化生活中的自主力量——一个苗族村寨的文化遗产保护与发展历程研究

2015-11-06肖坤冰

肖坤冰

(西南民族大学 西南民族研究院,四川·成都 610041)

一、社区生活成为“遗产”

郎德上寨隶属于黔东南苗族侗族自治州,位于雷山县西北部,是一个典型的苗族聚居区。秀丽的田园风光、浓郁的民族风情和便利的交通条件使其一度成为贵州省民族旅游中的明星村寨。但事实上在1987年进行旅游接待之前,郎德上寨和周边的其他苗族村寨一样,一直延续着以农业为主的传统生计模式。随着上个世纪八十年代贵州省开始一系列的民族村寨博物馆建设的推进,郎德上寨逐渐经历了整个村寨“遗产化”的历程。

追溯郎德上寨进行旅游开发活动的历史,可以发现其发轫之初得益于上个世纪80年代国家自上而下推行的文物保护活动。1982年《中华人民共和国文物保护法》颁布以后,由于贵州情况特殊,在传统文物的占有量上并不突出,因而其文物保护的重点转向了对少数民族文物,尤其是少数民族生活的地方——民族村寨的关注。1984年,当时的贵州省文化厅下发了关于民族村寨调查的通知。1986年,贵州省人民代表大会常务委员会公布的《贵州省文物保护管理办法》特设“民族文物”一章,明确规定,“各级文化行政管理部门和城乡建设环境保护部门,应在调查研究的基础上,对于历史比较悠久、建筑具有特点、民俗具有特色的典型村寨,根据其科学研究价值报同级人民政府核定公布为不同级别的民族保护村寨。”(潘守永,2013)[1]此后,贵州省文化厅组织了一批文化工作者组成调查小组深入贵州各地乡村进行调查,郎德上寨正是在这样的背景下,于1985年成为首批被遴选出来的贵州村寨博物馆建设项目的实施村寨。

成为村寨博物馆项目的实施点后,郎德上寨在贵州省文化厅及雷山县政府的支持下实施了一系列的村寨风貌改造工程。1985年下半年,贵州省文化厅向郎德上寨划拨了1万元,村民们利用这1万元新修了旅游接待用的新鼓场和寨门。1987年省文化厅又资助3万元,村里先后改建了接待室、陈列室、杨大六故居等。(杨正文,2008)[2]在这一系列的村寨改建工程中,尽管上级部门陆续有一定的资金支持,但人力投入大部分则只能由村寨内部解决,因此在村委会的动员下,郎德上寨几乎是全村家家户户老老少少都投入到了改建工程中,这也在某种程度上奠定了郎德上寨以后在村寨公共事务中实行全民参与的工分制的基础。

有必要提及的是寨子里具有浓厚的仪式色彩的第一次“接待”,它标志着社区生活开始成为一种文化展演。1986年初,郎德上寨接到通知将在清明前后接待来自全国的文物专家考察团,当村委会决定以吹芦笙、敲铜鼓的形式来举行欢迎仪式时,遭到了很多村民——尤其是老人的反对。因为按照当地习俗,只有在举行各种仪式、每年的苗年以及12年一度的鼓藏节时才能敲击铜鼓,否则就会触犯神灵遭受惩罚。为此,村支书特别召集了一些年轻人和鬼师开会商量,最终解决的办法是因为得到了关键人物鬼师和活路头的支持。鬼师为此举行了一个仪式,以示已和神灵和祖先沟通过,这样村民们才勉强答应了。到了接待那一天,村民们穿上盛装吹起了芦笙,敲起了铜鼓,接待工作取得了极大的成功。即便如此,村支书为保证万无一失,还是想办法到州里拉来了3车化肥,因为有了那3车化肥,当年的庄稼收成也特别好。

从郎德上寨的社区生命史来看,这次“接待”活动发挥了过渡仪式的作用,在这一过程中,鬼师主持的仪式,3车化肥带来的丰收起到了关键性作用,使村寨打破了传统“禁忌”,从而顺利地完成了从一个“传统村寨”向“旅游社区”的过渡。自1986年以后,一旦团队游客来到村里,吹芦笙、敲铜鼓和12道拦路酒就成为了郎德上寨常规性的“接待”,村民的日常生活成为展演的“遗产”的一部分。

二、“自我主导型”的发展:以工分制为基础的社区生活

郎德上寨的旅游管理工作主要由旅游接待办负责。旅游接待办以“工分制”实行管理,村寨里的旅游接待、公共设施修建维护及旅游收入分配都是以“工分制”来组织和核算的。具体在旅游接待活动中,按照不同的性别、年龄、承担的任务规定了不同计分标准。经过多年的探索,村里目前实施了严格的工分票分阶段发放制度,即分别按照进寨门、进入到铜鼓坪及最后跳完团圆舞三个时间段来发。表演结束后,村民再凭借自己领到的公分票到每个小组的会计处计分。

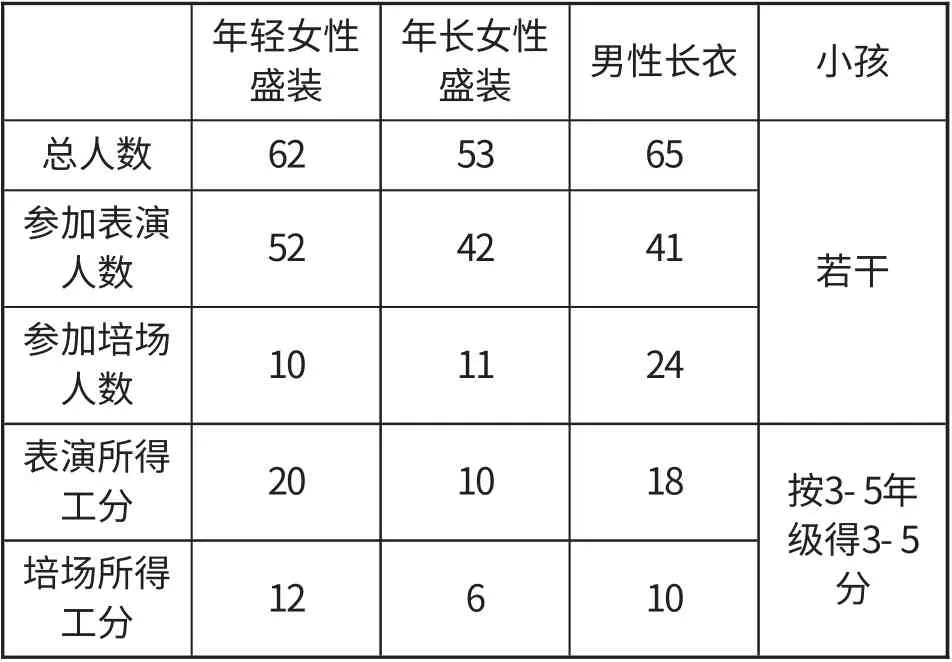

2012年3月10日,笔者在郎德上寨进行调研时,参加一场歌舞表演的村民所挣得工分情况如下:

?

从以上的表格中可以看出,“工分制”的最显著特征就是“人人有份,人人参与”的全民参与形式;另一个特征是向普通群众、妇女、老人、小孩等弱势群体倾斜。参与旅游管理的旅游接待小组成员每个人每场只能拿18分,而年轻女性若是盛装参加表演则每场最高的可拿20分;且承担同样的表演角色,女性所挣的工分要高于男性;上了年龄的老人和小孩即便不表演,只是在铜鼓坪边上“陪场”也可挣得工分。

如前所述,郎德上寨的旅游开发行始于上个世纪80年代,当时的中国农才刚脱离以工分量化劳动的“集体制”不久,村民对于类似这样的制度比较熟悉。另一方面,村寨的旅游开发利用的是整个村寨的公共资源,而工分制能保证村里的每家每户甚至每一个劳动力都能直接分享利益,最大程度地体现了“公平”,这契合了苗族传统的均富思想,因而极大地调动了村民参与旅游、发展旅游的热情,推动了郎德上寨的发展。1997年,郎德上寨的村民人均纯收入就达到了1500元,2005年人均收入增长到了3000元左右,尤其是在2006~2009年旅游发展的鼎盛期,全村单纯的歌舞表演收入就达200~300万,每人每月约有300~400元的分红,人均收入远远高于周边类似的苗族村寨。[4]

除了旅游接待以外,郎德上寨的其他公共事务——尤其是需要大量劳动力的基础设施建设也采用工分制。可以说,工分制已经成为了郎德上寨一切公共事务组织和运作的根本原则,而工分制最基本特征就是“对内体现公平原则,对外坚持自主发展”。此外,工分制模式比较灵活自由,村民们有游客来时接待,没有游客时依然上山干农活,旅游收入只是一种补充性收入,而非替代性收入。因为生存取向的农民宁可避免经济灾难而不是冒险去最大限度地增加其平均收益。[3]尤其重要的是,工分制以参与发展的方式将社区凝聚为一个整体,巩固了内部群体之间的团结。

三、停滞的发展:对“自我主导型”模式的优劣势分析

如今黔东南地区乡村旅游发展的“明星村寨”已经由郎德上寨转移到了西江千户苗寨,来郎德的游客越来越少。笔者于2012年3月在郎德上寨调研的5天时间里,仅有一场CCTV10拍摄记录片包场的歌舞表演。包场一次收费800元,扣除25%的备用金后,每个人分到的只有1元多,跳舞的约有2元多。每天约有十来个散客到寨子里,大多是逛一圈就走。由于郎德上寨并没有设置门票,苗族服饰、绣片、首饰等旅游纪念品也只在歌舞表演时由妇女们用竹篮提出来卖,因此这些散客并没有给寨子带来任何收益。寨子里没有专门的餐饮店,提供住宿的苗家乐同时也提供餐饮。住宿一晚30元/人,包餐饮一顿10~20元/人,视具体的菜品而定。很显然,这样的游客量和旅游收入仅能作为村民们日常收入以外的一种补充性经济来源。

分析郎德上寨旅游发展衰落的原因,大致可将问题归结于以下几个方面:

(一)“郎德模式”与“西江模式”竞争之实质

导致朗德上寨旅游发展衰落最直接的原因是同在雷山县境内的西江苗寨的崛起。而人们认为,“西江苗寨飞速发展的原因只有一个:2008年,该地承办了贵州第三届旅游产业发展大会。”为召开旅发大会,雷山县投资8000万元在西江修建了大型民族歌舞表演场、苗族博物馆、民族精品街、风雨桥、停车场,购置景区游览电瓶车等26个基础项目设施。[6]事实上,郎德上寨之所以在2006-2009年旅游发展达到顶峰,也是得益于2004年贵州省与新西兰政府合作的“巴拉河乡村旅游示范项目”,当时贵州省旅游推进的重点使“巴拉河乡村旅游”成为中国乃至世界的知名品牌,郎德上寨就是被规划其中的最重要的一个项目点。由此可见,表面看似呈现为“郎德模式”与“西江模式”在当地旅游开发博弈中的此消彼长关系——或被媒体进行某种优劣比较,其实质与政府行政力量主导的两个规划项目——“巴拉河乡村旅游示范项目”与“贵州省第三届旅游发展大会”所确定的扶持对象不同密切相关,因而,社会发展的机遇很大程度上都是由当地政府部门的扶持政策和发展偏好决定的。

(二)遗产保护与旅游开发之间的矛盾

郎德上寨的旅游发展最初是得益于贵州省在上个世纪80年代的一系列民族文化保护举措,但是当旅游发展到一定程度时,遗产保护和旅游开发之间的矛盾就逐渐显现出来。郎德上寨在2001年被国务院列为“全国重点文物保护单位”,根据《中华人民共和国文物保护法》的相关规定,寨子里要进行相关改建时必须向相应的文物主管部门申请,得到审批后才能改建,而这种审批既非常麻烦也不太可能通过。村干部对二者之间的矛盾深感为难,“一方面文物保护部门不允许我们开发,破坏原生态的文化,另一方面,旅游的发展需要我们改善基础设施,提高我们的接待能力和水平。所以我们很难平衡两方面的矛盾,因此我们以后的发展只能以不破坏郎德的面貌为前提,继续坚持文化保护。”前几年村里曾打算在铜鼓坪旁边推掉“全国重点文物保护单位”的石碑,新建一座旅游接待的宾馆,但因为有村民偷偷向文物主管部门反映,该计划最终未能实施。

按照苗族的传统习俗,郎德上寨直到现在也不接待一对夫妻同住一间客房。从文化遗产保护的角度来看,这样的“村规”无疑对信仰、风俗、习惯、仪式等精神层面的无形文化遗产传承具有积极作用。但从社区旅游发展的角度来看,“分房而住”带给游客的不便和多余的经济负担可能使游客取消“入住”的打算,降低入住率。而在游客越来越多的西江,大部分苗家乐都允许一对夫妻同住一间房,相比之下,游客自然更倾向于选择在西江住宿过夜。郎德上寨的村民们既羡慕西江苗寨旅游的蓬勃发展,但又不愿意改变延续了数百年的祖规。

可见在文化遗产保护方面,郎德上寨既面临现代国家行政力量下政策法规的制约,同时还有来自族群内部的祖宗定下的习惯法的约束,双重钳制下的村寨在旅游开发方面压力重重。在未来的旅游发展中,究竟是继续坚持延续了数百年的祖规将游客“拒之门外,抑或是进一步解放思想打破禁忌,将是村民们不得不面临的两难选择。

(三)工分制的“团结”与“保守”之争论

就民族旅游开发的一般情形而言,旅游收入对当地人的经济刺激往往大于对文化保护的责任感。郎德上寨的村民拒绝旅游开发公司、拒绝县民族民间艺术团等外来力量的进入,虽然无可否认这种拒绝有出于对于文化保护的考虑,但更为重要的原因还是怕旅游收益的流失。没有实际的利益,村民不会或者很难去主动保护文化。(肖坤冰,2008)[5]现任村长的一番话也很好地解释了这一点:“如果我们引入资金,投入到包装和宣传中,一旦形成规模后,政府就会介入,统一整合,从而拿走我们的成果和收益。”[6]这也是郎德上寨一再拒绝与政府及外来资本合作的原因——因为村委会不愿意被政府“剥削”,不愿意给太多回扣给导游和旅行社。

其次,还有更为复杂的诸如“面子”之类的因素。比如在寨子开放之初大多是政府安排的“接待”,由于担心村民们的歌舞不够专业,县政府曾带县文工团的专业舞蹈演员“混”在村民的队伍中进行表演,包场费照样付给村委会。但郎德上寨的妇女们觉得这伤害了她们的自尊,曾在表演时向县文工团的女演员扔石子、谩骂,于是县政府以后便不再带专业演员来了。当地政府对郎德上寨有诸如“落后、眼光狭隘、思想保守”的普遍评价,村民们也认为由于这些行为“得罪”了政府,导致了后来政府部门重点扶持西江,就是要给郎德一点“教训”。

四、讨论:“遗产保护”与“社区发展”之间的村民自主发展型模式

以一种同时性的全球化的视角观察郎德上寨的旅游开发过程,其所谓的“自主发展”亦明显受到场域(field)中诸多因素的影响。尽管郎德上寨一直坚持“工分制”,拒绝与外来资本及政府合作,然而在“贵州省—黔东南苗族侗族自治州—雷山县—郎德上寨”的现代国家的层级行政结构中,位于结构链最末端的郎德上寨既无法断然抵制国家行政力量的干预,也无法摆脱外来商业资本对民族地区渗入所带来的影响。

然而,虽然政府主导模式下的西江自2008年以来旅游发展极为迅速,而自我主导模式的郎德上寨的发展几近停滞,但根据学者在这两个寨子的调查,西江旅游经济的快速增长与社区居民整体得分较低的社区感形成了较大的反差,对比之下,郎德拥有较强的社区归属感、社区投入和社区影响力。(曹兴平,2013)[7]由于我们很难为“发展”一词定下具体的评判标准——从“发展”的主要受益者来看,究竟是个人、社区或者是所在行政辖区的“发展”都意味着不同的投资主体和开发方式。西江的“政府主导型”与郎德上寨坚持“自我主导型”实际上是“形式论”(formalist)与“实质论” (substantialist)之间的差异,不仅涉及经济收益的问题,同时还涉及社会组织结构、制度、观念等诸多因素。其对社区发展孰优孰劣还有待一段较长的时间的考验。

在国家主导的“技术-现代化”发展语境下,以民族村寨旅游推动发展本身也像是一种悖论。国家虽然强调发展是在“社会主义”这个前缀下的表象,但实际上是将发展视为一种非政治性、技术性的“发展”,这种发展的基本表征是现代化。(朱晓阳,2010)[8]这与强调差异性的“异族观光”在本质上是矛盾的。“技术—现代化”趋向于同质性的物质景观建构,是一种眼光向前的展望性视野,而“遗产保护”则趋向于眼光投向历史,回归“传统”。郎德上寨的旅游开发最初发端和得益于遗产保护运动,但经过20多年的发展,“遗产”现在已经成为寨子在旅游开发过程中的沉重负担,且似乎陷入了“保护遗产——维护原貌——旅游发展滞后——遗产传承困境”的恶性循环中。继续坚持在这样的“不发展”中等待有可能更有利于建筑文物等有形遗产的保护,但对于歌舞、手工技艺、口头传统、仪式等无形文化遗产的保护却无疑具有消极影响——而在民族村寨的遗产保护中,非物质文化遗产的比重明显要大得多。

遗产同样也是现代性的衍生物,所有的遗产都是被“建构”出来的,即一种经某些人反复定义和诠释的文化模式被教授给其成员或一部分成员。(Nelson Graburn)[9]“传统”绝不是民族志所描述之静态性的客观存在,反之,它只是一被“执着持有者”(holders)或分享共负者(sharers)在对他们有意义的情境中,所想象、塑造或界定的实际或抽象事物而已。(谢世忠,2004)[10]从这样的角度观之,笔者认为亦可将工分制理解为一种“新遗产”。经过二十多年的发展,工分制已经成为了郎德上寨村民维系群体边界的强力要素。此外,“工分制”也成为外界“定义”郎德上寨的最重要特征。当寨子里的其他的物质文明都在现代化浪潮中悄然改变时,工分制反倒作为一种固定的生产组织形式保留了下来,成为郎德上寨最外显和最知名的文化特征。或许,当郎德上寨的村民们仍然徘徊在“打破传统”与“保护遗产”之间难以抉择时,他们已然“建构”出并正实践着一套新的“遗产”。

[1]潘守永.地域博物馆学理论与村寨博物馆形态的发展:基于中国经验的讨论[C].北京民俗论丛(第一辑),北京:学苑出版社,2013.

[2]杨正文.从村寨空间到村寨博物馆:贵州村寨博物馆的文化保护实践[J].中国农业大学学报(社会科学版),2008,(9).

[3]詹姆斯·斯科特.农民的道义经济学——东南亚的生存与反抗[M].程立显,刘建等,译.北京:译林出版社.

[4]根据2012年3月在雷山郎德上寨的田野调查访谈材料。后文中的一些数据均来源于此段时间的田野调查.

[5]肖坤冰.村寨博物馆中文化的展示与想象——以贵州雷山上郎德村寨博物馆为例[J].贵州民族研究,2009,(1).

[6]旅游产业发展大会助推贵州旅游转型升级.人民网,2011-09-23,htt7p://news.china.com.cn/rollnews/2011-09/23/content_10339443.htm

[7]曹兴平.贵州民族旅游村寨社区居民的社区感研究[J].贵州民族研究,2013,(6).

[8]朱晓阳,谭颖.对中国“发展”和“发展干预”研究的反思[J].社会学研究,2010,(4).

[9](美)Nelson Graburn.人类学与旅游时代[M].赵红梅,译.桂林:广西师范大学出版社,2009.

[10]谢世忠.观光过程与“传统”论述-原住民的文化意识,族群人类学的宏观探索:台湾原住民论集[C].台北:国立台湾大学出版中心,2004.