当代思潮视阈下对电影剧本《赵氏孤儿》的悲剧性研究

2015-11-06丁皓舒西北大学文学院陕西西安710127

丁皓舒(西北大学文学院 陕西西安 710127)

当代思潮视阈下对电影剧本《赵氏孤儿》的悲剧性研究

丁皓舒(西北大学文学院 陕西西安 710127)

《赵氏孤儿》是一部有关血缘的悲剧影片。主人公程婴的悲剧在于他颠倒了这两种血缘关系之间的先后次序,牺牲了自己的儿子(天然血缘关系)来维护赵氏孤儿(象征性血缘关系),也正是这种选择酿成了他一生的悲剧。在当代思潮视阈下,影片在中前段试图引入西方的博爱和宽恕等理念来消解我国传统文化中血脉相连的仇恨观念,但是这种理念在当下并不能够获得绝大多数观众的认同,因此影片的结局又回归到了传统意义上的复仇路径,这种前后价值的反转不仅造成了影片自身的悲剧,也折射出我国文化在徘徊中前进的现实。

悲剧;血缘;天然;象征

《赵氏孤儿》是一部典型的中国式悲剧,自从问世的数百年间,被不同的剧种演艺。不管是什么样的艺术形式,对于主人公程婴的刻画和描述,大多都是重视结果而忽视了过程,重视复仇而忽视了复仇的心理铺垫,大家看到的,就是程婴为了拯救孤儿,献出自己的孩子,至于他为什么要这么做,只能说是出于“忠义”,我们看到的大都是比较“高、大、上”的程婴。我国传统的血缘观念分为天然血缘关系和象征性血缘关系两种,在这两种血缘关系所表征的利益相互冲突的时候,天然血缘关系具有优先性。

电影剧本《赵氏孤儿》改编了我国历史上一个著名的故事:晋国大臣屠岸贾杀害了忠臣赵盾一家,正在赵家出诊的医生程婴受庄姬的委托救出赵氏孤儿,但是迫于屠岸贾的全城搜捕的严峻形势,他不得已牺牲了自己的妻儿来换取赵氏孤儿。后来,程婴精心安排大难不死的孤儿在屠岸贾的家中长大,并认该奸贼为义父。结局是程婴向孤儿揭开了他隐藏二十年的秘密,并牺牲自己的生命帮助孤儿杀死了将其一手养大的屠岸贾,实现复仇。故事的结局延续了我国传统戏剧中大团圆式的结尾方式,元凶得到了惩治,无端被害的人沉冤得雪。这样一个相对圆满的结局使我们很难将其归为一个真正意义上的悲剧。但是如果我们仔细分析一下剧中的主要人物之间的关系,以及他们的行动动机和价值选择,就会发现其中的悲剧性元素。

一.从血缘的视角看剧本的“中国式”悲剧结构

《赵氏孤儿》是一部悲剧电影,片中几乎所有人物的爱恨情仇都与血缘有关。威廉斯认为对悲剧的考察应该“回到经验事实本身,根据变化中的习俗和制度本身来理解各种不同的悲剧经验”。因此从我国传统的血缘观念出发,通过分析主要人物之间的血缘关系,比较他们的行动动机之间的差异性,是一条研究影片悲剧性的合理路径。影片的主人公程婴主动选择牺牲自己的儿子,来拯救与自己没有天然血缘关系的赵氏孤儿。究竟是什么原因促使程婴在完全有机会免除祸患的时候毅然决然地选择了牺牲?他的这种选择与他的悲剧性之间存在何种关系?要解释这些问题都要涉及到悲剧人物的行动动机和我国的血缘观念。

黑格尔认为悲剧人物的行为动机,在意志领域有几个出发点:“首先是夫妻,父母,儿女,兄弟姊妹之间的亲属爱;其次是国家政治生活,公民的爱国心以及统治者的意志;第三是宗教生活”。而就我国的历史语境来说,在这三种关系都可以密切联系到一种关系——血缘关系。我国古代社会的血缘关系分为两种:一种是天然血缘关系,这是人们以婚姻(子女)为纽带而结成的亲属关系,另一种是象征性血缘关系,这是模仿天然血缘关系而在人们之间形成的一种观念性的契约关系。黑格尔所提到的悲剧人物的三种动机与两种血缘的之间的关系是:一、天然血缘关系是结成亲属关系的前提条件;二、宗教生活中无论是神灵与教徒之间的关系,或者是教义支配之下的教徒之间的关系,都属于象征性血缘关系的范畴。三、国家政治生活屋檐之下的君主与臣民之间,各个封建等级之间的关系也是一种观念性的血缘关系。电影主人公程婴是赵家的门客,他与赵家就存在这样一种象征性的血缘关系,也正是这种关系为程婴的悲剧埋下了伏笔。

在两者之间的关系方面。天然性血缘关系拥有现实的婚姻(子女)作为基础,具有相当的稳固性,它也是人的行动动因的根本出发点。而象征性血缘关系是从天然血缘关系中生发出来的社会关系,它在人的行动动机中居于次要地位。两者之间的关系,正如斯图亚特·霍尔在批判拉克劳时所说的那样“x如y一般运作,被简化成了x=y”。象征性血缘关系总是如天然血缘关系一般运作,而这并不意味着它等同于后者。因此即使它竭力试图模糊两者之间的差异,它也永远不会获得后者所具有的合法性。

二.从人物刻画角度分析主人公的悲剧

我国传统的血缘观念本身就蕴含着悲剧性的因子。在现实生活中当两种血缘关系所代表的利益发生矛盾的时候,人们通常会选择维护自己亲人的利益,舍弃象征性血缘来维护天然血缘关系。而在我国传统悲剧中,主人公在遭遇到类似的冲突的时候,通常会选择颠倒两者之间的主次关系,牺牲天然血缘关系来维护象征性血缘关系,而由此种选择所引发的痛苦和矛盾也构成了悲剧的主要内容。

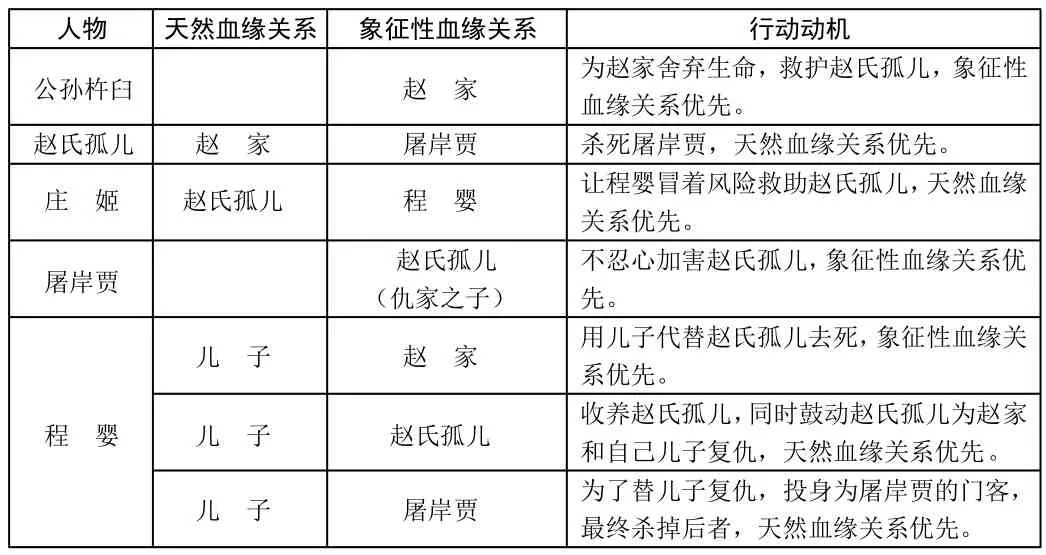

该剧本在塑造正与邪的主角上,关键点集中在强势太尉屠岸贾和草民医生程婴身上。我们可以通过比较《赵氏孤儿》中主要人物之间的血缘关系和行动动因,来分析影片主人公程婴的悲剧性。下述图表展示了剧中主要人物之间的关系,以及他们的动机选择和血缘关联:

人物 天然血缘关系 象征性血缘关系 行动动机公孙杵臼 赵 家 为赵家舍弃生命,救护赵氏孤儿,象征性血缘关系优先。赵氏孤儿 赵 家 屠岸贾 杀死屠岸贾,天然血缘关系优先。庄 姬 赵氏孤儿 程 婴 让程婴冒着风险救助赵氏孤儿,天然血缘关系优先。屠岸贾 赵氏孤儿(仇家之子)不忍心加害赵氏孤儿,象征性血缘关系优先。程婴儿 子 赵 家 用儿子代替赵氏孤儿去死,象征性血缘关系优先。儿 子 赵氏孤儿 收养赵氏孤儿,同时鼓动赵氏孤儿为赵家和自己儿子复仇,天然血缘关系优先。儿 子 屠岸贾 为了替儿子复仇,投身为屠岸贾的门客,最终杀掉后者,天然血缘关系优先。

受中国传统文化的深刻影响,在中国传统文人身上普遍存在着这两种冲突,也就是人们通常所认为的“兼济天下”与“独善其身”的冲突。《赵氏孤儿》中的主要人物也不例外,程婴、韩厥、公孙杵臼等人就处在这种矛盾冲突中。一方面,从人物选择的横向比对来看。作为赵家下属兼友人的公孙杵臼,用自己的生命来救护孤儿,履行对赵家的忠诚;屠岸贾顾忌“亲情”而没有对赵氏孤儿痛下杀手,他们两人没有面临两种血缘关系所代表的利益之争,因此他们都不具有悲剧性。庄姬在面对两种血缘关系的冲突时,选择牺牲象征性血缘关系(程婴)来维护天然血缘关系(赵氏孤儿),她做出了合乎常理的选择,并且在孤儿杀死屠岸贾为赵家复仇之后,所有的冤屈都获得了伸张,因此她的悲剧性是较弱的。与上述人物的选择相比,程婴的悲剧性是相当突出的,程婴作为赵家的门客兼家庭医生,他与赵家存在象征性血缘关系,在亲生儿子和赵氏孤儿只能选一的情况下,他牺牲了儿子来救赵氏孤儿。也即是说,在两种血缘关系所代表的利益产生冲突的时刻,他颠倒了两种血缘关系的先后关系,做出了有异与常人的选择。更为可悲的是,程婴为之付出最多心血和牺牲的赵氏孤儿,恰恰是在他的鼓动和帮助下,杀死义父屠岸贾(象征性血缘关系)为家人(天然血缘关系)报仇。也即是说程婴所竭力维护的人,恰恰是在他支持下违背了他最初的价值选择。

另一方面,程婴的悲剧性还在于他自身的前后选择之间的矛盾。在面临两种血缘所代表的利益冲突的时候,他的价值选择前后矛盾、互相冲突,这种冲突和矛盾撕裂了他的人格,也加剧了他身上的悲剧性。这主要有五个表现方面:一、程婴舍弃亲生儿子来换取赵氏孤儿,牺牲天然血缘关系来维护他与赵家的象征性血缘关系。二、作为赵家继承人的赵氏孤儿与程婴之间也存在象征性血缘关系,程婴选择牺牲儿子来保全孤儿,可见他与赵氏孤儿的象征性关系要先于他与儿子的天然血缘关系的。三、程婴在说服赵氏孤儿复仇的时候,他的主要依据是屠岸贾杀死了与孤儿有着天然血缘关系的赵氏全家,并完全漠视屠岸贾与孤儿之间的象征性血缘关系,这里程婴的依据是天然血缘关系的优先性。四、程婴是屠岸贾的门客,他们之间存在象征性血缘关系,同时屠岸贾也是杀害他儿子的凶手,程婴鼓动孤儿为自己的儿子复仇,在这里他显然倾向于用天然血缘关系压倒象征性血缘关系。五、程婴在帮助赵氏孤儿完成复仇后,徘徊在生与死的边缘,在他的“选择性”幻象中出现的不是主人赵盾一家,而是在街头等待他的妻儿,可见存在天然血缘关系的亲人才是他的终极追求。

从这两个方面、五种选择中我们可以看出程婴身上所蕴涵的悲剧性。在不同的情况下,他选择了相互矛盾的价值判断,不同价值之间的冲突,前后选择之间的自我违背不断地撕裂程婴的内心。而且程婴在做出选择时内心不断的犹豫、挣扎,而在此之后又会不断的反复和痛苦,这其中所蕴含的张力加深了程婴的悲剧性。

更为可悲的是,而正是这种选择的颠倒直接造成了造成儿子死于非命,程婴后来所做的一切几乎都是为了这个选择错误赎罪。这种痛苦也驱使着他苦心积虑的将孤儿养大,在有无数次机会毒死屠岸贾的时候都选择了放弃,他几乎是推动着老年无子的屠岸贾将赵氏孤儿收为义子,幻想有一天让屠岸贾受到义子“反水”所带来的痛苦,这几乎也是程婴所能够想到的对屠岸贾的最严厉的惩处。从某种意义上来说,赵氏孤儿最终成功刺杀屠岸贾,不仅仅是为了赵家,更是为枉死的程子复仇。但是即便直接的罪魁得到报应,但是仍然无法使得枉死的逝者重生,程婴选择了一种近乎自绝的方式,来与妻儿会面。

因此从选择与结局两方面来看,程婴的悲剧性是最强的。在程婴看来,与他有着天然血缘关系的儿子的地位是无与伦比的,为了给爱子复仇他甚至愿意牺牲一切,这也证明了当初他所做出的牺牲儿子来保全赵氏孤儿的决定绝非是出于他的本愿,而也正是这个的决定造成了他的人生悲剧。《赵氏孤儿》围绕奸臣屠岸贾的残暴狠毒与程婴、公孙杵臼等人冒死历险、慷慨赴义的自我牺牲精神构成尖锐激烈的矛盾冲突,全剧的悲剧性也因此得到最好的体现。

三.从历史文化视角研究“中国式”悲剧的突破

“悲剧精神的实质是悲壮不是悲惨,是悲愤不是悲凉,是雄伟而不是哀愁,是鼓舞斗志而不是意气消沉。悲剧的美,属于崇高和阳刚;正因为这样,悲剧才是战斗的艺术。”这就是美学意义上的悲剧。而作为元杂剧四大悲剧之一的“赵氏孤儿”毫无疑问将这种悲剧美学发挥到极致,淋漓尽致对恶的争斗充满戏剧的无限张力。《赵氏孤儿》是一部新版的历史题材影片,它的创新和贡献之处在于:导演试图用西方文化中的博爱和宽恕等价值来消解我国传统中的血脉相传的仇恨观念。但是在某种意义上,这些外来价值与我国文化中根深蒂固的血缘观念是相互冲突的,导演在这两种价值之间的徘徊反复也造成了影片自身的悲剧性。

在我国当下的文化语境中,陌生人之间相互宽恕的力量还不足以完全压倒为亲人复仇的情绪。我国原始社会向奴隶社会的一个标志性转变就是血缘关系被提高到了至高无上的地位,“天下为家,各亲其亲,各子其子,货力为己”成了广为接受的社会伦理,后人从先人哪里不仅有继承财产的权利,还有为其洗刷冤仇的责任。三千年来我国社会文化观念始终扎根在血缘连结的家庭,血缘和家庭的观念根深蒂固性。从对家庭的小爱到对社会的博爱,从血脉相连的仇恨到主动宽恕的理念,至少到当下还没有获得压倒性的认同。

从哲学方面来讲,博爱和宽恕涉及到人与人之间的关系问题,在我国,宗教从来没有获得过至高无上的地位,李泽厚就认为我国封建社会的主导思想学派——儒家学派讲究的是一种“实践理性”,即“把理性引导和贯彻在日常现实世间生活、伦常感情和政治观念中,而不做抽象的玄思”。也即是说,我国文化中对主体与他者之间关系的理解也要拘泥于具体的现实关系。从我国文化的视角看来,通过虚无的想象来突破主体与他者之间的障碍,远不如直接的血缘连结来的明快。因此尽管我国也有类似于博爱的观念,比如“老吾老,以及人之老,幼吾幼以及人之幼”,但这只是一种道德的要求,历代先贤并没有给出形而上的解释,所以它的影响就难以突破血缘和家庭所构筑的藩篱。

我国文化中根深蒂固的血缘观念也造成了影片的悲剧性缺少了一份升华的力量。悲剧主人公选择走向死亡是现实生活中罕见,而艺术中常见的情节,其中总是隐含着主人公对某些价值的否定、对更高理念的渴求,是一个由低级向高级的超越和升华的过程。

纵观整部剧本,无论是情节还是思想,都充斥着矛盾、断裂的现象,这种现象很好的反映了目前我国社会文化思想的现状:传统思想与外来文化之间激烈碰撞,文化在挫折中探索,思想在徘徊中前进。而如何突破传统文化的束缚,建立起有别于西方的当代文化则需要后来研究者的努力。

[1]王杰、肖琼:《现代性与悲剧观念》,文学评论2009年第6期。

[2]纪君祥.《赵氏孤儿》.[M].上海:上海古籍出版社,2010.

[3]姬昌等:《五经》,北京出版社2009年版,第184页。

[4]李泽厚.:《美的历程》,天津社会科学出版社2001年版,第80页。

[5]陈戌国:《四书校注》,岳麓书社2004年版,第179页。