燕山地区中新元古界高于庄组和雾迷山组风暴沉积特征分析

2015-11-02罗军梅罗顺社朱俊强董文艺

罗军梅,罗顺社,朱俊强,董文艺

(1.中石化江苏油田分公司物探技术研究院,江苏 南京 210046;2.长江大学地球科学学院,湖北 荆州 434023;3.中石化中原油田分公司采油四厂,河南 濮阳 457176)

引言

风暴岩(tempestite)是在风暴影响下在海洋或湖泊中形成的沉积岩,一般形成于潮坪、浅海、深海3种环境[1]。自1973年 Kelling提出以来,其研究得以迅速发展,特别是建立的风暴流理论与50年代出现的浊流理论一样,被公认为沉积学乃至地质学发展的里程碑。风暴沉积或风暴岩的概念被引入沉积学中进行系统研究,是继20世纪50年代浊流理论之后的又一划时代的突破。

风暴沉积是事件沉积中的一种类型,具有一定的周期性和规律性。它的出现并不是孤立的,而是与米兰柯维奇旋回等天文因素和构造作用形成复杂海底地貌等因素有关。风暴沉积特征的研究,可用于推断古水动力条件和古水深、恢复古气候、判断距海岸线的相对位置,并在地层对比、重塑古地理、沉积盆地分析和沉积成矿作用研究等方面均有潜在的实用价值。

在中国,风暴岩广泛出露于中元古界-三叠系,以及沿海地区的近代海相沉积物中。国内对前寒武纪风暴岩的研究,主要集中于华北中元古代碳酸盐岩风暴岩。燕山地区中新元古界高于庄组和雾迷山组地层古纬度处在赤道附近偏北,受赤道风暴带影响较大,这就为本区雾迷山组风暴沉积的发育提供了一个有利的地理条件[2]。研究区风暴岩主要发育于高于庄组和雾迷山组地层中,沉积环境主要为潮间带。

1 区域地质概况

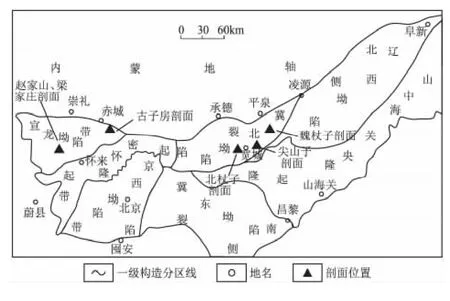

燕山地区西起张家口,北临内蒙地轴,东到北票、阜新一带,横跨冀、京、津、辽两省两市,呈一条近东西向展布,东段转为北东向延伸的带状山区。在大地构造区划上,燕山地区隶属于华北地台,称之为“燕山沉降带”,是华北地台上的活动性构造单元,可划分为两个古隆起:山海关隆起和密怀隆起;5个古坳陷:宣龙坳陷、京西坳陷、辽西坳陷、冀北坳陷和冀东坳陷(图1)。

图1 燕山地区中新元古界实测剖面位置示意图(据王铁冠等,1979,有修改)Fig.1 Location of the measured sections of the Meso-to Neoproterozoic strata in the Yanshan region(modified from Wang Tieguan et al.,1979)

研究区地层出露良好,分布广泛,具有代表性,可作为中、新元古界地层研究的理想剖面。在研究区实测剖面上,冀北坳陷长城系高于庄组厚938.62 m,蓟县系雾迷山组厚2947.15 m;宣龙坳陷长城系高于庄组厚801.19 m,宣龙坳陷蓟县系雾迷山组厚1874.92 m。研究区内风暴岩主要发育于高于庄组和雾迷山组地层中,铁岭组也可见少量风暴沉积。

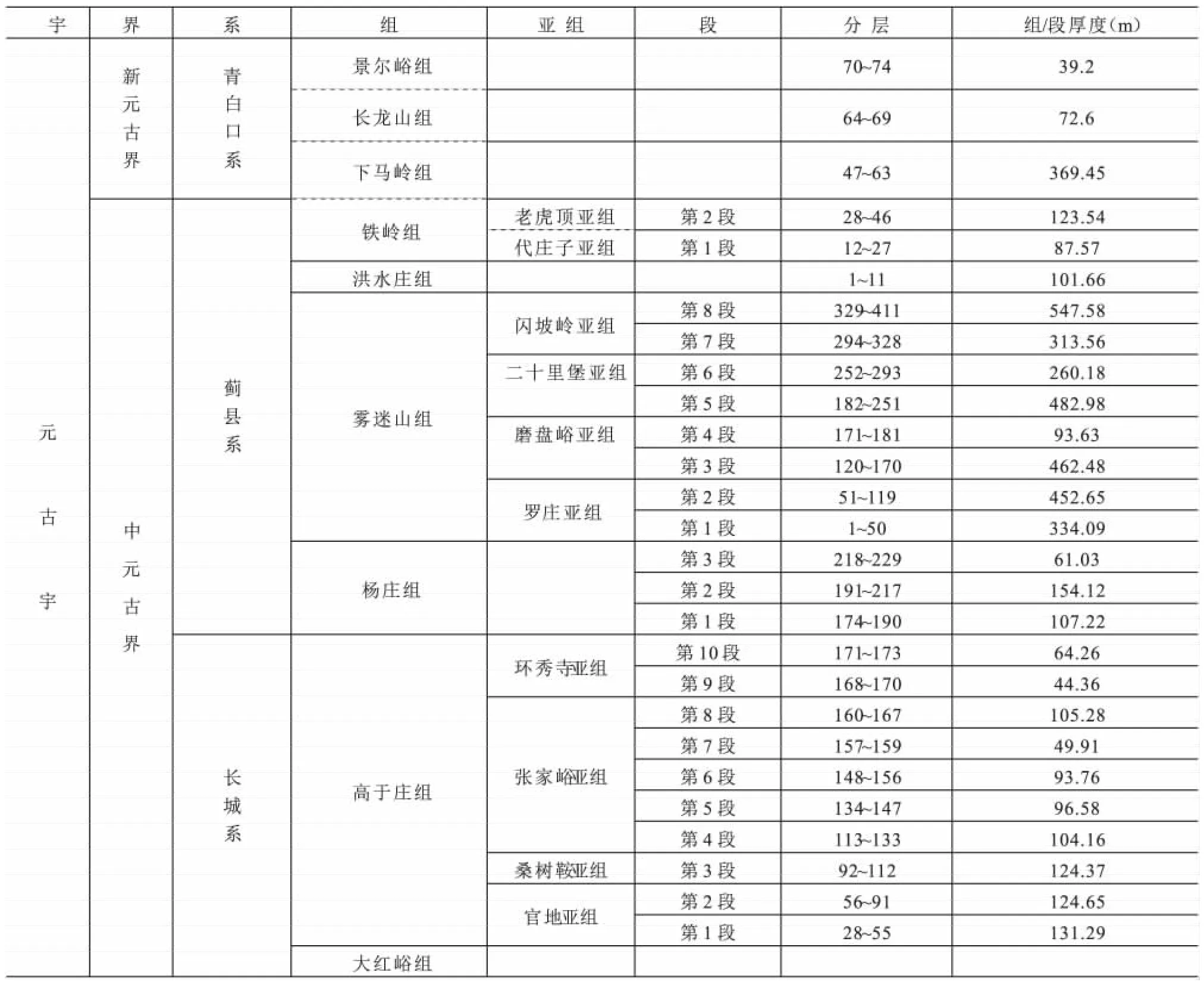

雾迷山组和高于庄组地层剖面分别位于辽宁省凌源县大河北乡魏杖子村、河北省宽城县下板城乡尖山子村。按岩性、化学成分、叠层石和沉积旋回等,雾迷山组划分为8个岩性段,高于庄组划分为10个岩性段(表1)。

2 风暴岩的岩石学特征

中新元古界高于庄组、雾迷山组和铁岭组为浅海碳酸盐岩沉积,发育了类型丰富的风暴沉积,主要有砂砾屑白云岩和灰岩、风暴硅岩、泥晶云岩、含硅质条带白云岩和藻叠层白云岩等。

2.1 砂砾屑白云岩和灰岩

2.1.1 砂砾屑白云岩

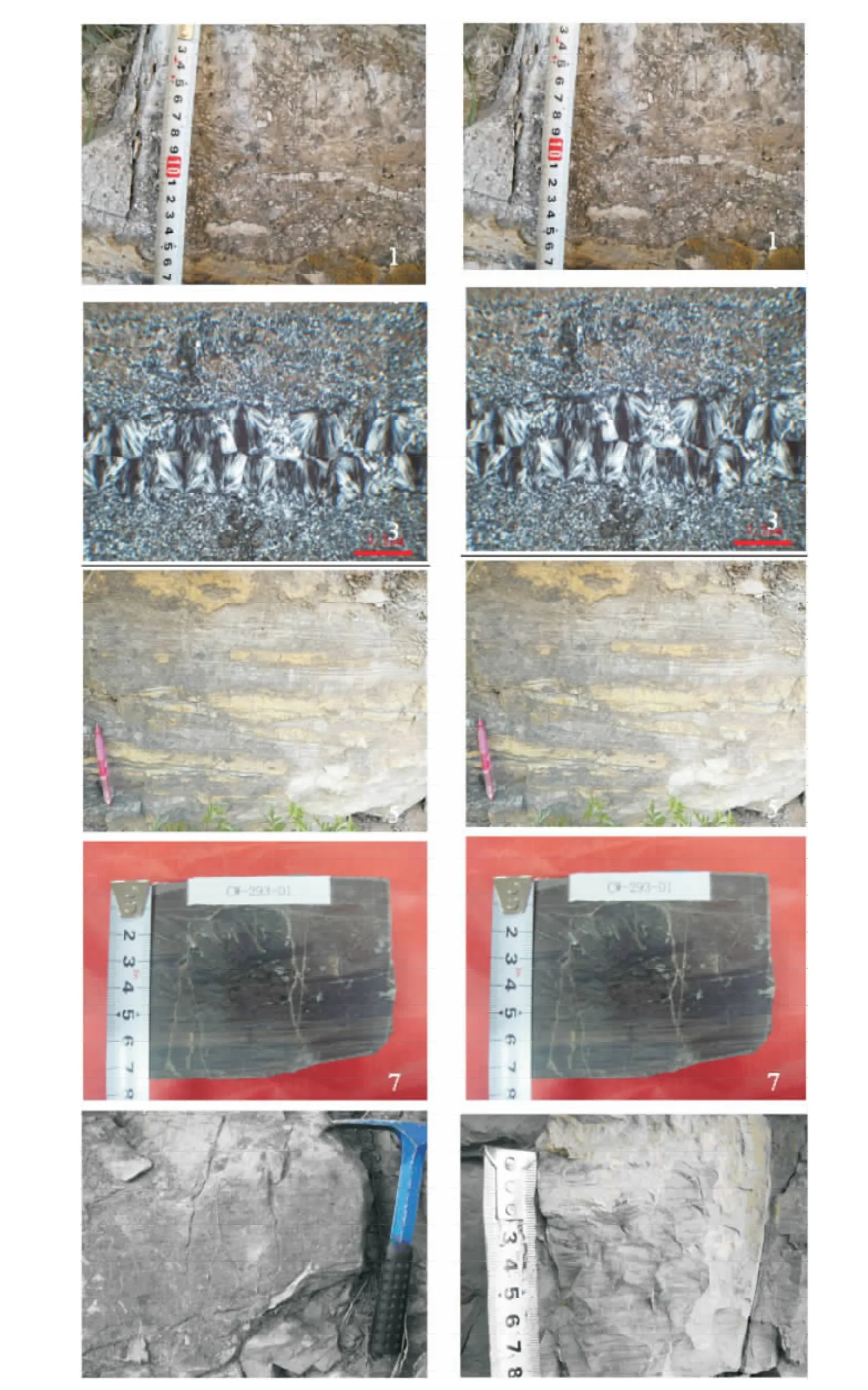

岩石为灰色,砂砾屑含量最高亦可达75%以上,以竹叶状为多见。分选较差,具快速堆积的特征,为风暴沉积(图版Ⅰ-1)。砾屑成分以白云石为主,还含有少量砂屑及陆源物质,填隙物以泥晶为主。砾屑白云岩主要形成于潮下带,潮间带也见发育。砂屑白云岩中见有波痕,表明生成于水体较浅的潮间带环境。该类型岩石主要发育于铁岭组第一段下部,以砾屑白云岩和含砾屑白云岩为主,夹页岩及细粉晶白云岩。在景儿峪组上部也有部分发育。

2.1.2 砾屑灰岩

砾屑灰岩中砂砾屑含量最高可达75%以上,以竹叶状为多见(图版Ⅰ-2)。砾屑成分以泥(粉)晶灰岩为主,含少量陆源泥质及铁质。砾屑灰岩呈条带状或小透镜状,砾屑排列杂乱,分选很差,有快速堆积的特征,反映沉积于高能的潮汐环境,多形成于潮下带,为风暴重力流沉积。

2.2 风暴硅岩

灰白色为主,主要成分为燧石,砾屑呈菊花状、放射状至杂乱状排列。单个燧石砾屑呈板条状,无磨圆;板条状燧石砾屑之间由硅质胶结,少量白云质胶结(图版Ⅰ-3)。该岩石致密坚硬,化学性质稳定,与其它岩类共生时,常位于岩层风化面之上。

2.3 泥晶白云岩

以浅灰色-深灰色为主,部分由于含锰风化后呈灰黄-棕红色,因含铁而呈褐灰色或者灰黑色(图版Ⅰ-4)。以薄-中层状为主,局部见厚层状。泥晶白云岩中常含硅质、泥质,硅质呈条带或者结核状。具隐晶质结构,常含泥质和生物化石碎片。

2.4 含硅质条带白云岩

黑色或灰色,硅质为灰黄色条带状,纹层发育,具隐晶质结构(图版Ⅰ-5)。白云岩内常发育叠层石,镜下观察叠层石破碎现象较明显。

2.5 藻叠层白云岩

层状叠层石可分为密纹层和普通纹层两种类型。密纹层叠层石中单个纹层厚度一般小于0.1mm,其颜色比普通纹层较深(深灰-灰黑)。在密纹层状藻叠层白云岩中常见到放射状、倒小字型直立状砾屑组成的沉积透镜体,透镜体内碎屑成分与围岩一致,认为是潮下带的原地风暴沉积(图版Ⅰ-6)。

3 风暴沉积构造特征

风暴沉积构造独特,类型多样。风暴沉积的组合特点,是风暴流在风暴事件中,不同部位、不同阶段的发展演化过程的记录。也正是根据其沉积构造特征,风暴沉积的形成机制和时空位置才得以判别和确定。一次风暴事件可包括5个阶段:风暴前期、风暴增强期、风暴高峰期、风暴衰减期和风暴后期[3]。 野外露头区的各种风暴岩沉积构造,主要是风暴事件中后4个阶段的产物,而前期的沉积物及其特征常因后来的风暴流改造而较少保存。经笔者详细研究,研究区主要发育砾屑放射状构造、底模构造、冲刷构造、丘状交错层理和波状层理等沉积构造。

表1 燕山地区中新元古界地层划分简表Table 1 Stratigraphic division of the Meso-to Neoproterozoic strata in the Yanshan region

3.1 砾屑放射状构造

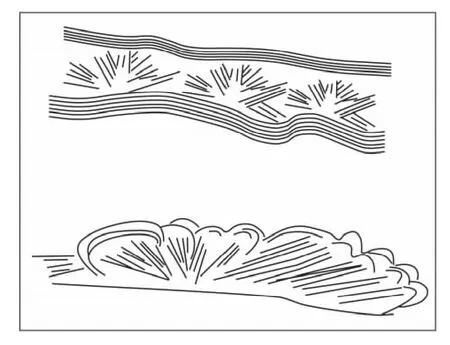

砾屑放射状构造是风暴涡流形成的特有的沉积构造,表现为竹叶状砾屑呈菊花状、倒小字排列。该构造为板条状硅质砾屑在剖面上呈放射状排列所致,平面上呈波状弯曲,立体观察形似菊花,因而又名菊花状或放射状构造。花朵呈直立式、平卧式和杂乱式,花瓣长3~10cm不等,宽约2mm,单个花朵最大直径达7cm(图2与图版Ⅰ-7)。菊花状或放射状构造是原地型风暴沉积特征,是风暴将原地沉积物挤压、破碎、磨蚀近地堆积而形成,是风暴沉积唯一的、典型的识别标志。

3.2 底模构造

这种构造曾被命名为渠模、袋模或钵模。渠模是风暴流典型的沉积构造[4],为具波浪和涡流双重性质的风暴流对海底沉积物进行冲刷、淘蚀和改造的结果。研究区高于庄组和雾迷山组渠模构造规模均较小,模体填积物为砾屑白云岩。

3.3 冲刷构造

发育在风暴沉积层的底面,构成与下伏岩层之间的突变底界,是风暴高潮期风暴流在流动过程中对海底沉积物冲刷淘蚀而形成,并被上覆沉积物充填(图版Ⅰ-8)。冲刷构造为最常见的沉积构造,是风暴期次的标志,它的凸凹程度反映风暴作用的大小及基底岩性特征,其上常发育泥砾。

3.4 丘状交错层理

丘状交错层理是风暴事件后期形成的最典型的层理构造,是区别于浊流等沉积类型的指相标志,由风暴浪在近底部产生强大的振荡水流和多向底流改造底部床沙而成[5],形成于正常浪基面之下、风暴浪基面之上。研究区风暴岩为风暴硅岩在三维空间观察时的宏观构造,其剖面上呈透镜体,丘体长0.3~0.75m,丘体高 5~25cm(图版Ⅰ-9)。丘状构造的形成与风暴浪有关,其规模与波浪强度和波长的大小有关。丘状层理的厚度、上凸幅度和纹层的收敛度与风暴浪震动力的强度成正比,与作用点距岸的远近成反比[6]。

3.5 波状层理

纹层为一系列对称或不对称的波状,但总体上平行于层面(图版Ⅰ-10)。主要由沉积介质在波浪动荡水体中形成,其次为单向水流形成。本区中所见的波状层理纹层表现为对称波状,且位于其上正粒序层之上。这正是风暴沉积的特点,其主要形成于正常浪基面之下至风暴浪基面以上的浅海陆棚环境中。

图版说明Ⅰ-1河北省怀来县新保安镇赵家山剖面铁岭组第一段第18层砾屑白云岩Ⅰ-2辽宁凌源魏杖子剖面雾迷山组七段323层风暴砾屑灰岩Ⅰ-3河北省赤城县东卯镇古子房剖面雾迷山组第五段第230层白云质硅质岩中的硅质,为玉髓,呈放射状(+)4×4Ⅰ-4河北省赤城县东卯镇古子房剖面高于庄组第九段第123层含铁(褐灰白色)泥晶云岩Ⅰ-5河北省赤城县东卯镇古子房剖面高于庄组第一段第5层含硅质条带的泥晶云岩Ⅰ-6辽宁省凌源市大河北乡魏杖子剖面雾迷山组第一段第34层纹层状叠层石云岩Ⅰ-7河北省赤城县东卯镇古子房剖面雾迷山组第六段第293层风暴沉积中的放射状构造Ⅰ-8辽宁省凌源市大河北乡魏杖子剖面雾迷山组第一段第49层冲刷面Ⅰ-9河北省宽城县下板城乡尖山子剖面高于庄组第十段第171层风暴岩B段中的丘状交错层理Ⅰ-10河北赤城古子房剖面雾迷山组七段311层小型波状层理

图2 风暴岩菊花状构造形态Fig.2 Chrysanthemum-shaped structure in tempesitites

4 风暴沉积序列

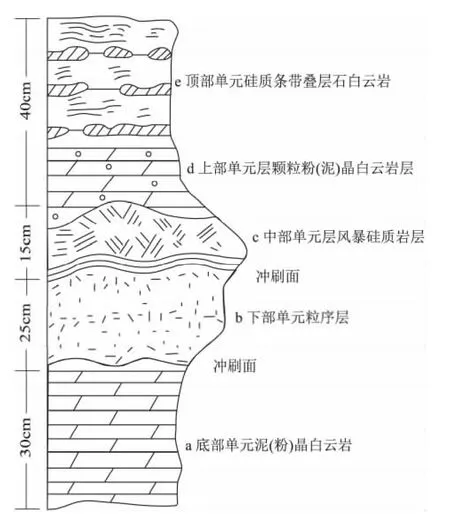

风暴作用作为一种突发事件,从发生、发展到结束都有其独特的水动力学特点,并能形成特殊的沉积构造和沉积序列[7]。风暴作用沉积序列是在风暴作用过程中,由于风暴事件作用的方式不同形成的沉积单元的规律组合[8]。一般来讲,在风暴过程中,最初风暴作用加强过程中形成的沉积通常被破坏和改造。因此风暴沉积序列主要保存有风暴作用衰减过程中的沉积序列,其实质是风暴流沉积与正常天气沉积的交互相序。这种沉积序列在辽宁凌源地区雾迷山组发育为标准的垂向序列,具有典型的代表性。整个剖面由底部单元(a)、下部单元(b)、中部单元(c)、上部单元(d)和顶部单元(e)5部分组成(图3)。其特征如下:

a.底部单元,厚度50cm,灰黑色泥质泥晶白云岩,发育块状层理,为正常浅海沉积。

b.下部单元,厚度25~30cm,砾屑泥晶白云岩。砾屑呈棱角状、长条状杂乱排列,砾屑成分为泥晶白云岩、硅岩,组成下细上粗的两个沉积旋回。底部具有明显的冲刷面,冲刷面之上含有泥砾,为风暴初期的产物。

c.中部单元,厚度20cm,风暴硅岩,具丘状构造,板条状硅质砾屑呈菊花状或放射状排列,底部具清晰的冲刷面,为风暴高潮期的产物。

d.上部单元,厚度40cm,黑色残余颗粒云岩,颗粒成分为泥-粉晶,是风暴刚刚平息后的产物。

e.顶部单元,含硅质条带叠层石白云岩,是正常天气条件下的产物。

从底部单元至顶部单元代表一期完整的风暴沉积的演化发展过程,特征明显,序列典型,可代表本区风暴沉积的标准序列。上述c、d、e单元有时多次重复呈韵律性排列,这表明有多次风暴事件相继活动过。

图3 雾迷山组风暴沉积剖面结构示意图Fig.3 Vertical sequence through the tempesitites in the Wumushan Formation,Lingyuan,Liaoning

通过野外和室内的观察、分析和研究认为,研究区风暴岩形成于碳酸盐台地相中水体较浅的潮间环境。表现为:本区风暴期沉积单元的厚度都不大,一些剖面结构特征还显示出曾有过周期性风暴活动。在中元古界剖面中常可发现,自风暴沉积层位向上,地层的沉积环境总体上有逐渐变浅的趋势。如雾迷山组下部可见由具水下滑动构造的暗色硅质条带白云岩→具丘状层理的砂砾屑白云岩→波状层理或水平层理的泥质白云岩或粉屑白云岩→水流波痕、叠层石礁及泥裂构造等这样自下而上的沉积序列。即由较深水的潮间环境逐渐演化至潮上环境,构成一次海退旋回。在整个雾迷山组沉积时期,此类旋回多次形成。这标志着同时海水的深度有着波动式的演化特征,这种旋回性也有助于地层的精细划分和对比。

5 结论

(1)燕山地区中新元古界高于庄组和雾迷山组沉积期,研究区发育丰富的风暴沉积,主要有菊花状、丘状、底模和冲刷等典型的风暴成因构造。

(2)研究区风暴岩理想的沉积序列从下至上划分为5个单元,分别是块状层理泥晶白云岩段、递变层理段、丘状交错层理段、颗粒白云岩段和含硅质条带叠层石白云岩段。

(3)通过野外和室内的综合研究认为,研究区风暴岩形成于碳酸盐台地相中水体较浅的潮间环境。

(4)研究区风暴沉积因其结构成熟度高、原生孔隙发育、储集性能良好、距烃源岩近,可成为潜在的油气储集层,为油气勘探开辟了新的研究领域。

[1]周丽清.北京十三陵中元古界蓟县系雾迷山组原地风暴沉积的砾屑体[J].沉积学报,1994,12(2):13 -16.

[2]王翔,邵洁.蓟县地区雾迷山组碳酸盐风暴沉积[J].中国区域地质,1990,(1):41 -45.

[3]ALLEN J R L.Sedimentary structures - their character and physical basis[M].New York:Elsevier Science Publishers B.V.,1982.

[4]杜远生,韩欣.滇中中元古代昆阳群因民组碎屑风暴岩及其意义[J].沉积学报,2000,18(2):259 -262.

[5]刘宝珺.中国扬子地台西缘寒武纪风暴事件及磷矿沉积[J].沉积学报,1987,5(3):28 -39.

[6]DUKE W L.Hummocky cross- stratification,tropical hurricanes and intrense winter storms[J].Sedimentology,1985,32(2):334-359.

[7]安桐林.蓟县雾迷山组碳酸盐岩原地型风暴沉积特征及成因探讨[J].沉积学报,1993,11(4):30 -34.

[8]杜远生.广西北海涠洲岛第四纪湖光岩组的风暴岩[J].地球科学,2005,30(1):47 -51.