三维构造演化研究进展及其应用前景

2015-11-02郭建明郑建京关宝文郑有伟

赵 恒,郭建明,郑建京,关宝文,郑有伟

(1.中国科学院油气资源重点实验室,甘肃 兰州 730000;2.中国科学院大学,北京100049)

引言

地层经历的演化过程为沉积-压实-褶皱-断裂,而在剥蚀量恢复的基础上对这一过程进行反向推导,即去断层-去褶皱-去压实-古构造即可得出该地区的构造演化历史[1-2]。构造演化的研究可以揭示一个地区的构造发展史和沉积过程,一直都是地质学家们研究的热点问题。多年来都是通过平面地质图、地质剖面图、地震剖面等二图件进行二维构造演化的研究。这些方法虽然比较成熟,但存在可视性弱、精确度低、对于只在三维空间里平衡的变形不适用等弊端,因此构造演化的研究从二维提升到三维是技术发展的趋势[3-7]。本文主要介绍三维构造演化研究在构造建模与构造恢复方面的发展历史与研究现状,总结其优势与不足,并对其应用前景进行展望。

1 构造演化研究从二维到三维的发展过程

二维构造演化的研究方法种类繁多,如“宝塔图”法、平衡剖面法、回剥法、厚度图法等,这些方法的出现使得构造演化研究实现了从定性到定量的飞跃,但是它们仍存在着在二维空间无法解决的缺陷。其中平衡剖面法应用最广,是目前构造恢复中最成熟的技术工具[1,8-10]。平衡剖面法是依据几何守恒原则而提出的地质剖面演化方法,通过体积守恒、面积守恒、层长守恒等一系列几何法则对变形过程进行合理的限制,能更真实地反应演化过程,还可验证地震剖面的构造解释是否合理。平衡剖面法弥补了长期以来只能对构造演化过程进行定性分析的不足,它可以对演化过程进行定量分析。但是对那些由于在多个方向上发生了物质迁移而在二维剖面上不平衡的变形过程,如不同方向的叠加构造、斜向滑动构造和塑性变形等并不适用[1,6,11-14]。后来涌现的一些新的方法如物理平衡剖面法[4,7,15]、相对平衡剖面法[16-17]等在一定程度上弥补了二维构造演化方法的不足,推动了构造演化研究从二维向三维的发展。随着计算机技术的飞速发展及三维构造演化研究的不断深入,一些难点问题如体平衡[7,18]、三维构造建模[19-22]、三维可视化[23]等陆续得到解决。与此同时,三维地表勘探技术及交互软件不断投入应用,一系列的三维构造建模软件和恢复软件如 Petrel、Gocad、3DMove、KINE3D等也趋于成熟,用三维构造演化的方法进行科学研究与实际应用已经得到实现。

2 三维构造演化的研究现状

2.1 三维构造建模的研究

三维构造演化研究的核心为三维构造建模,是一项在三维空间环境下运用计算机技术将地质解释、空间信息管理、地质统计、实体内容分析、空间分析及预测、图形可视化等工具结合起来运用于地质分析的技术[20]。构造建模理论致力于研究模型内部的约束机制,利用这些机制可以建立断层形态、断层位移、褶皱形态、力学结构、沉积作用等,对于限制变形过程有重要作用[3]。

2.1.1 三维构造建模的国内外研究现状

发达国家在三维构造建模研究方面起步较早,处于领先地位。我国在三维建模方面起步较晚,加上我国的构造背景复杂,三维构造建模的应用尚处于探索阶段。近年来由于国家自然科学基金委员会对可视化建模的支持力度不断加大,加上我国在三维建模方面广大的市场需求,三维地质建模研究发展迅速,已成为地学领域的一大研究热点[21-22]。

在三维构造建模软件方面,发达国家经过多年的研究已经拥有了一批成熟的商业化软件,如斯伦贝谢公司的 Petrel软件、Emerson公司的RMS、Fugro集团的 FastTracker、GOCAD研究联合体的 Gocad等,这些软件基本上都可以代表当今建模软件的最高水平。总体而言,Petrel功能全面、性能良好、操作简单,在国际上处于主导地位。国内也开发出了一系列三维构造建模软件,如 GSIS、Geo View、GeoMo3D等。但是与国外相比这些软件起步较晚、产品尚未成熟,商业化程度低。因此,国内的石油公司、地球物理公司对于国外昂贵的建模软件依赖性仍然较大[19]。

2.1.2 构造建模的发展历程及发展趋势

早期构造建模的研究主要是谋求在几何形态方面建立模型内部的约束机制,对褶皱的几何学描述和分类方面做了大量研究,如平行褶皱、相似褶皱以及二者之间过渡类型的划分等[3]。自从20世纪80年代Suppe提出断层相关褶皱理论[24]以来,这方面的理论不断发展完善,能够反映断层形态、褶皱形态与断层位移之间的定量关系,是目前最为成熟的建模技术[3,25-29]。但是断层相关褶皱理论主要是运用几何学和运动学参数进行建模,却没有涉及构造的实际承载者——地层的力学结构,近期的实验表明构造样式更多地与地层的力学结构有关。此外,断层相关褶皱理论不适用于需要在三维空间内观测的构造变形,如走滑构造、斜向挤压构造等。针对其不足,断层相关褶皱模型目前正在完成从二维向三维、从几何学、运动学模型向力学模型的转变。在三维模型方面,对断层相关褶皱的三维描述或表征、恢复、正演模拟的新技术不断完善,对断层相关褶皱的自然实例或实验模型及断层相关褶皱的三维生长发育过程开展了深入研究[30]。在力学模型方面,对模型进行三维力学数值模拟,定量研究控制断裂作用和传播褶皱作用力学过程的参数,如断层的滑动量、断层的传播量、地层的力学特征等[31]。由于断层面几何特征、断层位移梯度沿走向上复杂多变,不同岩层力学性质不同且存在各向异性,三维断层相关褶皱理论尚处于探索阶段。实现构造模型由形态模型向力学模型、由二维平衡剖面向三维平衡模型的转化已成为该领域的发展趋势。

目前最准确的建模方法为首先用断层相关褶皱理论建立剖面模型和确定构造解释方案,在此基础上结合岩层力学性质针对地震工区进行三维建模。其中利用断层相关褶皱理论建立剖面模型是最关键的环节,其利用浅层构造形态约束深部地震反射杂乱区的断层与褶皱形态,尤其在山前冲断带等构造复杂、资料约束程度低的地区作用更加显著。

2.1.3 三维构造建模的流程

首先遵循断层相关褶皱分析原理,根据等倾角区划分、轴面分析等环节确定地震工区的构造解释方案。然后依据地震解释得到的断层数据、层面数据以及单井分层数据建立断层模型和层面模型并对模型进行网格化。最后设定模型边界,封闭模型内的所有区域并进行空间四面体化形成实体。以国际上主流的建模软件Petrel为例,其三维构造建模的流程为(1)基础数据的收集与导入;(2)建立断层模型;(3)建立层面模型;(4)网格化;(5)属性建模。具体来说就是将地震、测井、分层数据等资料导入Petrel后利用fault stick生成断层并通过key pillar对断层进行调整。然后通过分层数据生成层面模型后再通过网格化生成骨架。最后通过属性建模进行几何建模、岩相建模以及岩石物理学建模,使模型非常接近真实的地质体[20,32-35]。

2.2 三维构造恢复的研究

2.2.1 构造恢复的发展历程及发展趋势

图1 a.简单剪切算法进行去褶皱恢复;b.斜剪切算法进行去断层恢复;c.断层平行流法进行去断层恢复;d.弯滑法进行去褶皱恢复1Fig.1 a.Simple shear unfolding;b.Inclined shear unfaulting;c.Fault parallel flow unfaulting;d.Flexural slip unfolding

经典的二维和三维构造恢复是通过几何方法实现的,即先通过弯滑与简单剪切这两种变形模式的研究来获得物质流变学特征[36],然后进行几何学的构造恢复。这两种变形模式可以代表大的沉积岩块体的变形行为、刚性块体的旋转、塑性变形流动以及由压实和地层缩短所引起的体积变化等[36]。这种方法后来成为许多构造恢复工具如LOCACE、GEOSEC、MOVE等的基础,也被用来进行正演与反演模拟以及平面去褶皱[36]。以MOVE为例,对于去褶皱的恢复(不考虑断层的恢复)采用简单剪切去褶皱的算法和弯滑去褶皱的算法;对于断层的恢复则采用斜剪切、弯滑和断层平行流的算法。其中简单剪切就是通过垂向或斜向的剪切去除变形从而达到去褶皱的目的;弯滑去褶皱是恢复由弯滑机制引起的冲断褶皱带、倒转构造和盐丘构造等;斜剪切是通过垂向或斜向的剪切矢量来恢复断层的几何形态与上盘变形之间的关系;弯滑去断层是用来恢复由弯滑引起的逆冲断层上盘地层;断层平行流是通过模拟断层表面的粒子流来塑造断层上盘的褶皱(图1)(Midland Valley.Presentation to 3DMOVE.Apexsolutions,Inc.ppt.130)。

此外,还可以用力学的方法进行构造恢复,这种方法可以在给定几何形态、变形行为、边界应力与位移的演化史等起始条件下对变形进行计算。该方法广泛地应用于在软流圈、岩石圈等大尺度上对地球的演化过程进行研究。同时也可以应用于在较小的尺度上定量研究某个位置的演化过程。然而在盆地规模的研究方面却难以施展,因为力学的方法第一个难点是要假定地质时期的基本规律和介质性质;其次还要确定初始条件尤其是生成剪切带的先存不连续面。另外,无论是实验室规模的测量还是小时间尺度的地震推导出的数据都不能代表盆地中断层面上的摩擦力在大时间尺度上的演化[36]。

图2 用KINE3D对被断层错断的背斜进行三维构造恢复Fig.2 Three-dimensional structural restoration of a faulted anticline as deduced from the KINE 3D technique

然而要准确地对变形进行恢复,单独使用几何学或者力学方法都是远远不够的,于是将这两种方法结合起来进行构造恢复。首先用GOCAD Geomodeller确定不同时期的几何特征及主断层的断距,然后通过有限元力学编码计算块体内部的恢复量。Lepage[33]提出了这种工业化方法的原型,然后在KINE3D和IFP-Earth Decision Sciences的框架下得到进一步发展。与此同时,依据动力松弛方法的GOCAD插件及拥有独立算法的DYNEL也相继问世,结合力学与地质力学的构造恢复新方法在实际应用中得到实现[36](图2)。利用这种方法不仅可以准确地恢复古构造,还可以计算构造内部的应力状态,研究构造位移变化及地层力学结构在构造演化过程中的作用。

2.2.2 三维构造恢复的现状

当今对三维构造的恢复主要通过面模型和体模型来进行,通过面模型和体模型不仅可以恢复某一地质历史时期的应变场和应力场,还能够对构造裂缝发育方位、密度、强度等做出预测。面模型恢复的核心思想是将三维空间内变形的曲面转化为二维空间内的水平面,从数学上讲就是将三维坐标系转换到二维坐标系的一种计算方法[5]。Muron等将三维空间内的变形曲面转换到二维U-V坐标系下,同时计算出曲面上每个点的恢复矢量,然后在U-V坐标系内用断层矢量连接来表示面模型内的断层[37]。面模型的方法在层面恢复过程中不仅遵循几何守恒的限制条件,而且还遵循最小应变原则,从而使构造恢复的合理性得到了最大保证[5,37,38]。具体流程为:使用Gocad面模型恢复插件,首先建立断层上下盘截层线间的矢量连接,然后将大地坐标网格转换为U-V坐标网格,最后设置钉线与参考方向,计算出曲面上每个点的恢复矢量。

体模型恢复方法是根据卷入变形的地层力学结构,利用有限元和动态松弛的计算方法恢复应变场并以钉线、钉面为限制条件沿水平基准面来恢复古构造,整个恢复过程同样遵循最小应变准则[5]。体模型的恢复计算基于线性胡克定律或非线性胡克定律,并通过在实体三维域中设置剪切模量、杨氏模量、岩层密度等参数来反映地层的力学结构。三维域的具体数目要根据研究区域内岩石力学性质的复杂程度而定,以便使模型更接近于实际的地质体。以往的恢复经验表明,岩石力学参数的设置控制着恢复过程中体积守恒与最小应变之间的平衡,对于恢复结果有重大影响。如在对能干层与非能干层互层的褶皱进行恢复时,由于地层力学参数的差异,能干层能够得到完全恢复,而非能干层却常常显示恢复应变[3,5,39]。具体流程为:使用Gocad体模型恢复插件,依照从单条断层到多条断层的思路,根据各断块的运动学特征对整个体模型开展构造恢复。

利用面模型可以很快地恢复地质体表面上的应变,确定构造应力场,并可快速验证地震解释方案。但是因为没有对地质体内部施加变形,所以恢复的结果在几何上不能够很好地吻合。体模型因为考虑了介质的流变学及应力的重新定向等因素,所以可通过计算地质体在某一地质时期的几何特征对变形进行定量计算。计算出的三维空间内的恢复应变状态可用于研究地层力学结构对构造生长过程的影响,但是这一过程计算量大、耗时长,应用中只能针对局部构造。根据这些算法进行层拉平并进行层层回剥,可以研究构造演化过程,同时可以再造不同时期的古应力场(图3)。

构造演化研究需要一个认识-验证-再认识的连续循环过程,地质模型需要技术与实践的双重检验才能不断完善。随着研究不断深入,构造模型得到修正和提高,并指导地震资料的采集、处理以及构造解译,从而使构造建模和构造恢复过程更加精确。

3 三维构造演化的应用前景

3.1 研究区构造演化过程及机制

在三维的环境下利用层拉平和回剥技术,可以准确直观地了解研究区内的构造演化过程。此外,通过对应力应变分布的研究还可以分析构造演化的机制。图3为Csato等利用Dynel3D得出的Pico del Aguila背斜的演化过程。研究区Guara组的顶部和其上的生长地层I~IV为同褶皱期的地层,其它地层为褶皱之前形成的地层。通过三维构造恢复,可以直观准确地认识Pico del Aguila背斜的演化过程以及生长地层的展布情况。在此基础上,通过生长地层的几何展布特征研究褶皱的动力学机制、演化过程、变形时间、沉积作用与构造活动的相互影响、沉积速率与构造抬升速率的相对关系以及褶皱活动的期次等[40,41]。

另外,还可以通过三维构造恢复过程中的平均剪应变分布来研究褶皱的演化机制。Poblet等认为,当平均剪应变集中在枢纽区域出现,表明褶皱是由翼部的旋转形成的;当剪应变在翼部集中出现,表明褶皱是由两翼的拉长而形成的[42]。Pico del Aguila背斜的剪应变分布如图3所示。根据Poblet的理论可以得出该褶皱是由翼部的旋转与翼部的拉长这两种机制驱动下形成的:在褶皱形成的初期(图3中的d、e时期)是由翼部的旋转形成的;而在中期(图3中的b、c时期)翼部旋转与翼部拉长作用共同起作用;在后期(图3中的a时期)褶皱形成机制以翼部旋转为主。

图3 用Dynel3D对Pico del Aguila背斜的连续恢复过程,左列为三维演化过程,中间列为二维剖面展示,右列为剖面中的平均剪应变分布。(a)对生长地层IV的恢复;(b)对生长地层III的恢复(c);对生长地层II的恢复;(d)对生长地层I的恢复;(e)对 Guara组的恢复[28]Fig.3 Sequential structural restoration of the Pico del Aguila anticline as deduced from the Dynel 3D modelling

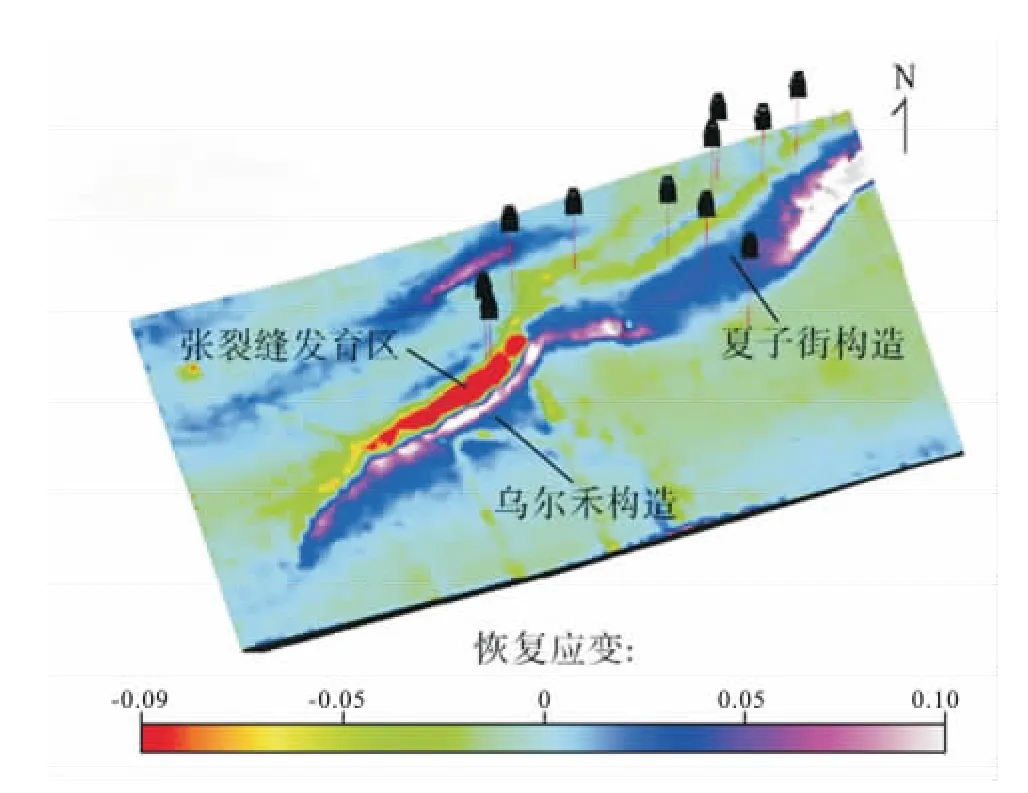

3.2 不同地质时期构造裂缝的预测及分析

三维构造恢复可利用恢复应变的分布情况可以预测出常规地震解释无法识别的构造裂缝,从而指导油气勘探。恢复应变由最大恢复主应变、中间恢复主应变和最小恢复主应变3个分量组成,其中最大恢复主应变轴对应压性裂缝,最小恢复应变轴代表张性裂缝,而恢复应变数值的分布方式可以代表构造裂缝的发育强度和密度[29]。目前这一方法在中西部某些前陆盆地致密砂岩储集层的构造裂缝预测方面效果显著。图4为管树巍等利用在Gocad平台上得出的准噶尔盆地西北缘乌尔禾构造内的恢复应变预测到的张裂缝区[3,26,29]。通过分析恢复应变所处的层位及恢复应变数值判断裂缝的产生时期及其所对应的构造作用,可为更大的区域内的油气勘探提供目标层段。此外,通过3D Move等软件还能对裂缝的封闭性、开启性、联通程度、发育密度等进行分析。

图4 准噶尔盆地西北缘乌尔禾—夏子街构造带下二叠统风城组恢复应变计算结果[29]Fig.4 Strain restoration of the Lower Permian Fengcheng Formation in the Urho-Xiazijie structural zone in northern Junggar Basin

3.3 古地貌及沉积、油气运移与圈闭分析

通过三维构造恢复可以直观准确地得到某一历史时期的古地貌[43],根据古地貌进行古水流分析,结合单井相及相分析来预测沉积相的分布。利用3D Move可以分析可容纳空间的变化、确定沉积中心的变化、评价不同圈闭在不同排烃期捕获油气的能力,计算出油气圈闭的面积和体积、研究油气从烃源岩区到储层的圈闭成藏过程。

3.4 对构造解释进行合理化验证

由于不同的解释员对工作区的构造认识不同,运用的技术与方法不同,加之资料的约束程度不同,构造解译具有多解性。其中有些构造解译是不合理的,这就需要用构造演化的方法进行验证。三维构造演化可以验证构造解释在三维空间的一致性与合理性,其验证解释方案的原理为解释模型能在平衡的条件下被恢复至未变形的状态,且在未变形的情况下有容纳的空间。三维构造演化的方法比平横剖面法适用性更强,可以对走滑构造、塑性变形构造的解释进行验证[3,14]。验证原则为达到体平衡的构造解译结果不一定是合理的,但是不符合体平衡的构造解译结果一定是不合理的,对构造模型的验证还要与勘探实践相结合。

4 三维构造演化研究的不足与展望

(1)三维构造恢复由于运算量巨大而难以在大范围内进行,且对于被多条断层所切割的复杂构造而言,三维恢复软件操作空间不足,尤其是对多条不同倾向断层叠加的区域进行构造恢复时,会导致地质模型发生位移,需要进行原位恢复[44]。

(2)利用三维构造恢复消除复杂断层的断距时因为要遵循使地层的拼接量最大会导致断块发生水平旋转。

(3)剥蚀量的恢复、古水深校正、压实量校正等作为构造演化的关键技术对于多旋回的叠合盆地精度不高[1,45],这对构造恢复的结果影响较大。

(4)目前三维地震工区覆盖范围相对较小,地质建模更多的是采用一系列二维地震剖面内插生成的假三维模型,其精度还有待提高。三维构造演化研究过程中构造建模、构造恢复仍存在多解性,受个人的主观性因素影响仍然较大。

随着油气勘探程度的不断深入,勘探的难度不断提升,探井风险也不断增加。勘探重点向复杂构造油气藏、岩性油气藏、深层-超深层油气藏、深水油气藏和非常规油气藏等转移[46-49],这就要求我们对构造演化过程、沉积过程、层序格架、油气的运移过程等有更加精确、全面的认识。三维构造演化的研究方法凭借着更加真实的地质建模、精确地构造恢复与定量的应力分析,可以从构造恢复、地层对比、储层预测、圈闭评价、油气运移、开采开发等方面为油气勘探开发过程进行精确指导。三维构造演化的研究全面结合相关的地质资料,直观准确地展示油气藏的地质特点,能够以较低的投入降低勘探风险。因此,在油气勘探难度不断增大、油气供需比日益严峻的形势下,三维构造演化的研究更能凸显其优势,有望能够解决新形势下油气勘探的难点问题。

[1]久凯,丁文龙,李春燕,等.含油气盆地古构造恢复方法研究及进展[J].岩性油气藏,2012,24(1):13 -19.

[2]朱定伟,丁文龙,游声刚,等.鄂尔多斯盆地东南部古构造恢复及地质意义[J].特种油气藏,2013,20(1):48 -51+153.

[3]管树巍,何登发.复杂构造建模的理论与技术架构[J].石油学报,2011,32(6):991 -1000.

[4]吴冲龙,毛小平,李绍虎,等.,数字盆地与构造-地层格架三维动态模拟技术研究[C].2001年全国沉积学大会,2001.494-500.

[5]管树巍,Andreas Plesch,李本亮,等.基于地层力学结构的三维构造恢复及其地质意义[J].地学前缘,2010,17(4):140-150.

[6]汤济广,梅廉夫,沈传波,等.平衡剖面技术在盆地构造分析中的应用进展及存在的问题[J].油气地质与采收率,2006,13(6):19-22+106.

[7]毛小平,吴冲龙,袁艳斌.三维构造模拟方法──体平衡技术研究[J].地球科学,1999,24(5):506 -508.

[8]王建军.二维构造恢复模拟方法及应用[J].成都理工学院学报,1999,26(3):21 -25.

[9]胡杨,夏斌.新疆北部哈山地区构造演化特征及油气成藏条件初步分析[J].沉积与特提斯地质,2012,32(2):52 -58.

[10]能源,杨桥,张克鑫,等.苏北盆地高邮凹陷晚白垩世—新生代构造沉降史分析与构造演化[J].沉积与特提斯地质,2009,29(2):25 -32.

[11]方石,孙求实,谢荣祥,等.平衡剖面技术原理及其研究进展[J].科技导报,2012,30(8):73 -79.

[12]HOSSACK J R.The use of balanced cross-sections in the calculation of orogenic contraction:A review [J].Journal of the Geological Society,1979,136(6):705 -711.

[13]ELLIOTT D.The construction of balanced cross-sections[J].Journal of Structural Geology,1983,5(2):101.

[14]DAHLSTROM C D A.Balanced cross sections[J].Canadian Journal of Earth Sciences,1969,6(4):743 -757.

[15]毛小平,吴冲龙 ,袁艳斌.地质构造的物理平衡剖面法[J].地球科学,1998,3(2):167 -170.

[16]凌云,林吉祥,孙德胜,等.基于三维地震数据的构造演化与储层沉积演化解释研究[J].石油物探,2008,47(1):1 -16.

[17]林吉祥,凌云,孙德胜,等.基于三维地震数据的相对平衡剖面解释技术研究[A].辽宁本溪:中国石油学会2008年物探技术研讨会论文集[C],2008.534-538.

[18]毛小平,黄延祜,吴冲龙.体元结构模型在三维地震模型正演模拟研究中的应用[J].地球物理学报,1998,41(6):833-840.

[19]狄效儒.三维地质构造建模[D].西安:西安科技大学,2012.

[20]程钰.兴隆台太古界潜山油藏三维构造建模研究[D].荆州:长江大学,2012.

[21]明镜.三维地质建模技术研究[J].地理与地理信息科学,2011,27(4):14 -18+56.

[22]李响.三维地质建模技术的研究[D].合肥:合肥工业大学,2008.

[23]吴冲龙,何珍文,翁正平,等.地质数据三维可视化的属性、分类和关键技术[J].地质通报,2011,30(5):642 -649.

[24]SUPPE J.Geometry and kinematics of fault-bend folding [J].American Journal of Science,1983,283(7):684 -721.

[25]何登发,杨庚,管树巍,等.前陆盆地构造建模的原理与基本方法[J].石油勘探与开发,2005,32(3):7 -14.

[26]管树巍,张朝军,何登发,等.前陆冲断带复杂构造解析与建模——以准噶尔盆地南缘第一排背斜带为例[J].地质学报,2006,80(8):1131 -1140.

[27]管树巍,汪新,杨树锋,等.南天山库车秋里塔格褶皱带三维构造分析[J].地质论评,2003,49(5):464 -473.

[28]OSKA VIDAL-ROYO,NESTOR CARDOZO,JOSEP ANTON MUNOZ,et al.Multiple mechanisms driving detachment folding as deduced from 3D reconstruction and geomechanical restoration:the Pico del Aguila anticline(External Sierras,Southern Pyrenees)[J].Basin Research,2012,24(3):295-313.

[29]管树巍,何登发,雷永良,等.中国中西部前陆冲断带运动学分类、模型与勘探领域[J].石油勘探与开发,2013,40(1):66-78.

[30]贾东,李一泉,王毛毛,等.断层相关褶皱的三维构造几何学分析:以川西三维地震工区为例[J].岩石学报,2011,27(3):732-740.

[31]何登发,John SUPPE,贾承造.断层相关褶皱理论与应用研究新进展[J].地学前缘,2005,12(4):353 -364.

[32]邹起阳,阎振华,徐阳东,等.应用Petrel进行构造建模的研究[J].长江大学学报(自然科学版),2011,8(2):62 -64+281.

[33]刘伟,刘红岐,李建萍,等.PETREL软件在油藏储层地质建模中的应用实例[J].国外测井技术,2010,(1):20-21+3.

[34]尹晓贺,蒋裕强,陈义才.川中地区M构造香溪群古构造恢复及气水分布关系探讨[J].西部探矿工程,2006,18(10):162-163+166.

[35]李蓓蕾,朱玉双,张翠萍,等.PETREL软件在油藏三维可视化地质建模中的应用[J].地下水,2013,35(2):132 -134.

[36]MORETTI I,LEPAGE F,GUITON G.KINE3D:A new 3D restoration method based on a mixed approach linking geometry and geomechanics[J].Oil& Gas Science and Technology,2006,61(2):277-289.

[37]MURON P,MALLET J L ,MEDWEDEFF D A,3D sequential structual restoration:Geometry and kinematics[C].AAPG Annual Meeting Program,2005,14:A18.

[38]陈丽花.大邑隐伏背斜的三维构造建模及恢复[J].重庆科技学院学报(自然科学版),2011,13(3):5 -7.

[39]ALLKEN V,HUISMANS R S.,FOSSEN H,et al.3D numerical modelling of graben interaction and linkage:A case study of the Canyonlands grabens,Utah[J].Basin Research,2013,25(4):436-449.

[40]郭卫星,漆家福.同沉积褶皱生长地层中沉积与构造关系[J].现代地质,2008,22(4):520 -524.

[41]CSATO I,GRANJEON D,CATUNEANU O,et al.A threedimensional stratigraphic model for the Messinian crisis in the Pannonian Basin,eastern Hungary [J].Basin Research,2013,25(2):121-148.

[42]POBLET J.Geometries of syntectonic sediments associated with single-layer detachment folds[J].Journal of Structural Geology,1997,19(3):369 -381.

[43]蔡佳.南阳凹陷南部断超带古近系古地貌恢复及演化[J].特种油气藏,2011,18(6):57 -60+126.

[44]王鹏昊,谢永海,李广业.三维构造恢复中原位归属问题的方法技术[J].世界地质,2011,30(2):208 -212.

[45]张小兵,吕海涛,何建军,等.叠合盆地同层多期剥蚀量恢复研究及应用[J].石油天然气学报,2011,33(5):7 -11+333.

[46]翟光明 ,何文渊.从区域构造背景看我国油气勘探方向[J].中国石油勘探,2005,(2):1 -8+63.

[47]丁锋.我国油气资源勘探开发战略研究[D].北京:中国地质大学(北京),2007.

[48]朱伟林,米立军,高阳东,等.中国近海近几年油气勘探特点及今后勘探方向[J].中国海上油气,2009,21(1):1 -8.

[49]汪萍,常毓文,唐玮,等.中国石油储量现状及变化特点[J].特种油气藏,2011,18(1):12 -15+135.