晚近我国刑法解释立场之争的实证分析*

——以2004年至2014年期刊论文为样本

2015-10-31苏彩霞

苏彩霞 肖 晶

(中南财经政法大学刑事司法学院,湖北武汉430073)

晚近我国刑法解释立场之争的实证分析*

——以2004年至2014年期刊论文为样本

苏彩霞肖晶

(中南财经政法大学刑事司法学院,湖北武汉430073)

晚近十年是我国刑法解释立场之争迅速发展的十年。实证研究表明,十年间刑法解释立场对峙热度逐年升温且势头不减,形式解释论与实质解释论两大阵营力量对比日趋明显,在支持者的人数、发表的论文数上,实质解释论阵营占数量优势。刑法解释立场争议理论热度持续不减,原因在于这场有关刑法解释立场的对峙关系到我国犯罪构成体系今后的发展方向,将最终决定我国刑法解释学深度发展的可能性,因而可以预见,未来这种理论之争仍将继续。刑法学者应当推动理论争议超越解释立场的对峙,向着“犯罪构成理论及刑法解释学的发展方向”这两个更加深入的议题发展。

刑法解释;实质解释论;形式解释论;实证分析

近年来,关于刑法解释立场中实质解释论与形式解释论的争议,成为我国刑法学界高度关注的热门议题。晚近十年(2004年至2014年),发表在中国知网数据来源期刊的以刑法解释为主题的文章共计558篇(在中国知网搜索引擎中,以“主题”为主字段、以“刑法解释”作为关键词,对中国知网期刊全文数据库中2004年至2014年5月14日的文章进行全面搜索,得出上述数据)。其中,与“形式与实质的解释立场对立”这一主题相关的文章共计275篇。本文以这275篇文章为实证分析的研究对象,力图厘清这场有关刑法解释立场的理论争议的发展脉络,追寻其产生的成因及理论背景,探究其对我国刑法理论发展的影响。

一、刑法解释立场理论对峙之热度逐年升温

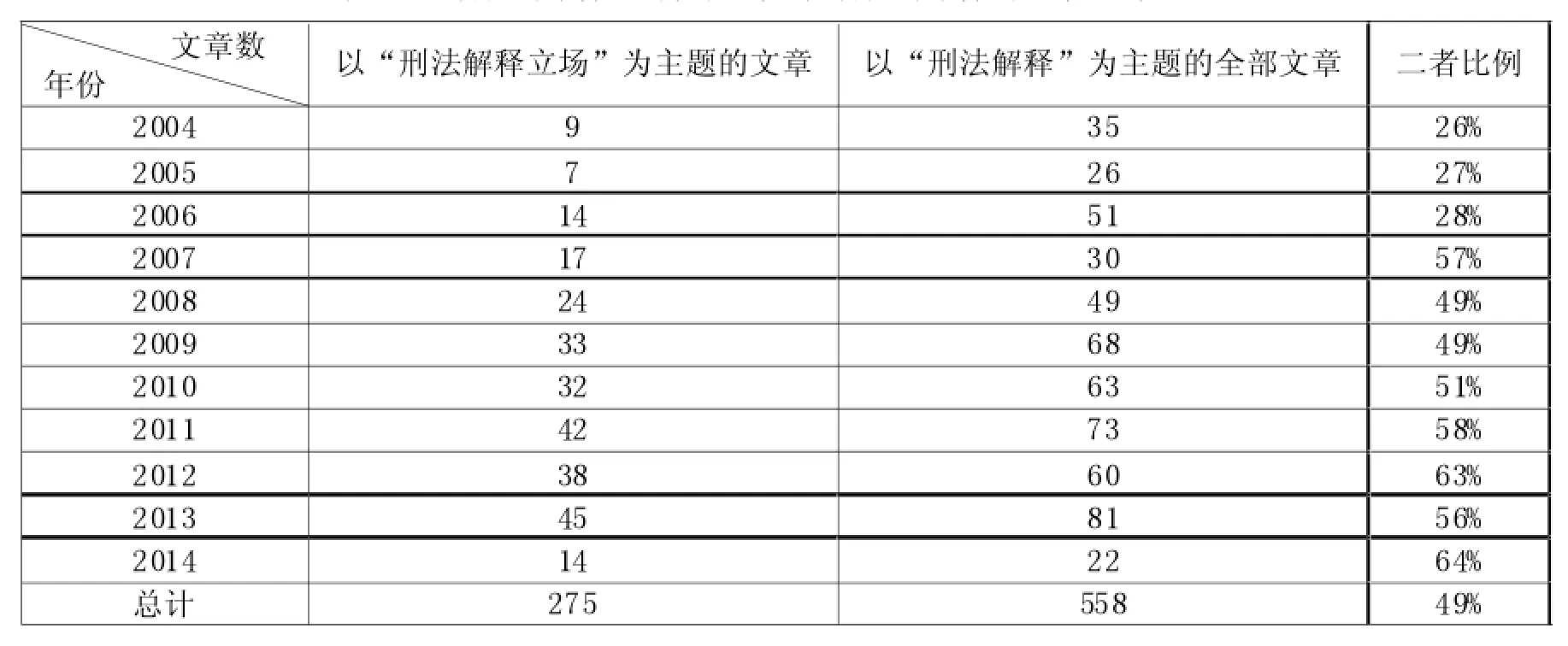

我国刑法学界对刑法解释立场问题的重视,反映在两个方面:一是有关刑法解释立场文章的发表数量及所占比例,二是对这一问题关注度的持续性。这两个方面在表1中得到反映。

表1 “刑法解释立场”文章与“刑法解释”文章之数量比

2004年至2014年发表的有关刑法解释立场的论文共275篇,占全部有关“刑法解释”文章的49%。经统计发现,关于“刑法解释”的全部文章,可以细分为六个方向:第一,实质解释论与形式解释论的解释立场对峙;第二,刑法解释权的存废、配置与解释体制改革;第三,刑法有权解释的效力层级与时间效力问题;第四,单纯讨论具体解释方法而没有表达作者的态度;第五,解释方法在个罪与具体法条的解释中的运用;第六,综述类论文。有关“刑法解释立场”的文章,以一个理论方向,占据了所有刑法解释文章发表数量的半壁江山,足以表明我国刑法学界对解释立场问题倾注了极大的关注与热情,也反映出刑法解释立场问题的重要理论地位。

刑法学界对刑法解释立场问题的重视,还表现在对该问题的持续关注。从2004年开始,有关刑法解释立场的文章占比就逐年上升,而自2007年起,有关刑法解释立场的文章在当年有关刑法解释的文章中年均比例均在50%左右。可见,刑法学界对刑法解释立场问题的关注,不但关注热度高,而且持续时间长。十年间该主题的年均发文量为27.5篇,其他任何刑法问题均未受到如此长时间、高密度的关注。同时,这也说明刑法解释立场之争至今仍未有定论。

刑法解释立场争议理论热度持续不减,原因有以下两点。

其一,刑法解释立场的对峙,关系到我国犯罪构成体系在今后的发展方向。刑法解释立场的对峙,表面上看来是对解释方法的争议,实质上是对构成要件是否需要实质化的争议。形式解释论与实质解释论的对立,实质是关于构成要件论的争议。“从逻辑上说,由于行为构成要件说将构成要件视为价值中立的现象,符合构成要件的行为均等地包含了违法行为与非违法行为,故对构成要件只能进行形式的解释。而违法类型说必然要求构成要件说明行为对法益的侵害与威胁,因而应对构成要件进行实质的解释。”①张明楷:《刑法的基本立场》,中国法制出版社2002年版,第107页。我国解释立场对峙的实质,其实是犯罪构成理论转型过程中的走向问题。实质解释论者主张,刑法解释的实质论立场是与构成要件的实质化发展相呼应的。②齐文远、苏彩霞:《犯罪构成要件符合性判断价值属性辨正》,《法律科学》2008年第5期。形式解释论者则主张返回贝林的形式化的构成要件论,认为这才是保障我国刑法法治目标实现的唯一途径。③邓子滨:《中国实质刑法观批判》,法律出版社2009年版,第311-312页。由此可见,实质解释论与形式解释论都试图影响我国犯罪构成理论的变革方向。

其二,刑法解释立场将最终决定我国刑法解释学深度发展的可能性。按照实质解释论的立场,刑法解释学应当跨越“李斯特鸿沟”,④参见[德]克劳斯·洛克辛:《刑事政策与刑法体系》,蔡桂生译,中国人民大学出版社2011年版,第7页。将刑法目的与刑事政策作为刑法解释的依据。依此,刑法解释学有必要向刑事政策学和法社会学领域扩张。按照形式解释论的立场,刑法解释学应当恪守刑法规范的边界,不应当在刑法文本之外寻求刑法的目的或价值,否则就是对罪刑法定原则的违反。依照这种主张,刑法解释学应当放弃对刑事政策与社会现实的关照,转向语义学与语用学方向发展。

正因如此,刑法解释立场的理论对峙对我国刑法学的发展产生了深远的理论影响。

首先,刑法解释立场的对峙正在推动我国刑法学的学派形成。刑法解释立场的争议,以构成要件解释领域为中心,却成为实质刑法观⑤刘艳红:《实质刑法观》,中国人民大学出版社2009年版,第234页。与形式刑法观⑥同前注③,邓子滨书,第305页。之间刑法哲学立场争议最重要的论战场域,推动了我国刑法学者对自身所持理论立场的自我反省,从而有利于我国刑法学派的形成与发展。此外,解释立场的争论还推动学者在其他问题上反思自己的立场,例如曲新久教授在反思刑法解释立场的同时,也反思了在刑法解释是否要遵循“利于被告原则”这一问题的立场,并得出了支持“解释利于被告”的立场的结论。⑦曲新久:《刑法解释若干问题》,《国家检察官学院学报》2014年第1期。这种对立场的反思,必然促使学者更加清醒地认识不同立场间的区别,也更加注重自己的立场一致性,从而有利于我国刑法学派的形成与发展。

其次,刑法解释立场的对峙直接推动了我国刑法解释理论的纵深发展。第一,解释立场的对峙为刑法解释学的发展引入了大量新思路、新方法,极大拓展了我国刑法学研究的理论视野。在解释立场争议过程中,学者引入了包括类型化思维⑧齐文远、苏彩霞:《刑法中类型思维之提倡》,《法律科学》2010年第1期。、解释方法位阶⑨参见苏彩霞:《刑法解释方法的位阶与运用》,《中国法学》2008年第5期。、现象学解释学理论⑩许发民:《论前见、法律事实与刑法解释》,《甘肃政法学院学报》2011年第1期。等解释学方法,以风险社会理论为代表的各种社会学理论,⑪劳东燕:《公共政策与风险社会的刑法》,《中国社会科学》2007年第3期。以及伦理、习惯、文化、民意等解释资料,⑫参见童德华:《从刑法解释到刑法论证》,《暨南学报(哲学社会科学版)》2012年第1期;苏永生:《“文化的刑法解释论”之提倡——以“赔命价”习惯法为例》,《法商研究》2008年第5期。极大丰富了我国刑法解释学的方法论与解释资料来源,推动我国刑法解释理论不断创新。在引进新思路、新方法的同时,刑法解释立场的对峙还促进了学者对既有解释方法的反思。学者在争论解释立场的过程之中,必然要依据自己所持的立场对现有解释方法的利弊得失作出臧否,从而推动对现有解释方法的深入检讨。例如,针对扩张解释,陈兴良教授认为“扩大解释的限度是必须有利于被告人”,代表了形式解释论的观点;而张明楷教授不认同这种观念,代表了实质解释论的立场。①张明楷:《实质解释论的再提倡》,《中国法学》2010年第4期。第二,刑法解释立场的对峙推动了我国刑法学界对刑法解释论与罪刑法定原则关系的深入认识。实质解释论者认为,实质解释论是对罪刑法定原则实质层面的实现与体现,实质解释论的核心主张与罪刑法定原则的实质侧面高度契合。②参见苏彩霞:《罪刑法定原则的实质侧面:起源、发展及其实现》,《环球法律评论》2013年第1期。形式解释论者则认为,只有坚持对罪刑法定原则的形式理解,坚持对刑法进行形式解释,才是真正的坚持罪刑法定原则。③同前注③,邓子滨书,第177页。第三,刑法解释立场的理论对峙,促使学者对刑法解释的具体问题进行深入探讨。在笔者分析的全部275篇有关刑法解释立场的文章中,通过研究一个具体问题来阐发作者立场的文章有67篇,达到了24%的比例。在文章中附带论及刑法解释具体问题,则几乎是每篇文章必有的部分。这表明,学者在论证刑法解释立场问题的同时,也在深化对具体问题的分析与探讨,在论述具体问题上更加注重与自己的解释立场保持一致。这无疑有利于我国刑法解释论中具体问题研究的深入发展。

最后,解释立场的对峙推动了我国刑法学领域社会科学法学的发展。社科法学提倡社会科学理论在法学解释中的运用,强调在对法律的解释中,不仅要注重各种规范解释方法,也要重视伦理、经济、文化、情感等各种社会学解释资料的作用。④参见前注,童德华文、苏永生文。如前所述,我国刑法解释论立场的争议,引入了大量社会科学的研究方法和社会科学的解释资料,突破了形式解释论对刑法解释外源性理论和解释资料引入的限制,从而为社科法学在刑法领域的发展提供了新的契机,顺应了我国社科法学迅猛发展的大趋势。⑤苏力:《中国法学研究格局的流变》,《法商研究》2014年第5期。

二、刑法解释立场对峙之力量对比逐渐明显

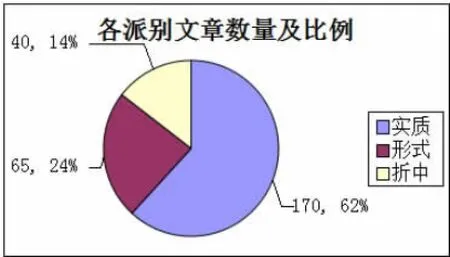

在持续近十年的有关刑法解释立场的理论争议中,形式解释论与实质解释论对峙之力量对比逐渐明显。(参见图1A、图1B)

图1A

图1B

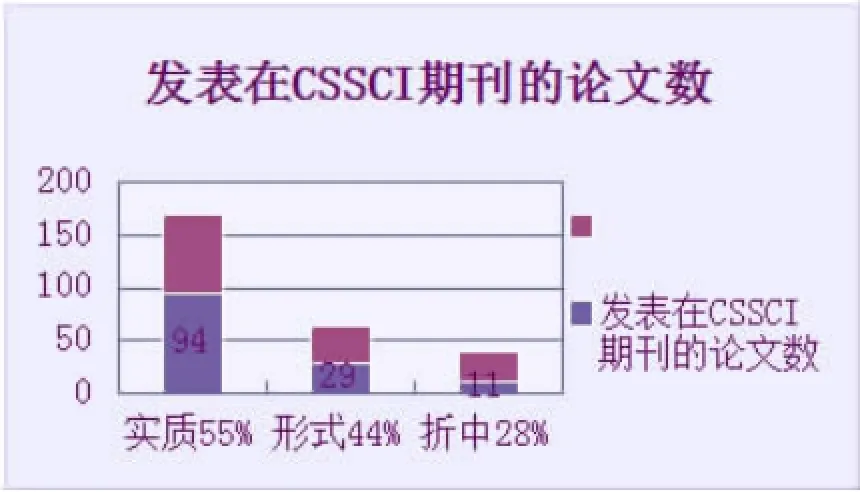

以“解释论立场”为主题的275篇文章中,立场鲜明支持实质解释论的文章占全部文章的62%,而支持形式解释立场的文章占24%,折中论者占14%。实质解释论与形式解释论的分歧,在发表文章数量上,两者对比显著。在文章所发表的期刊上,发表在CSSCI收录期刊的实质解释论观点的论文有94篇,占持该立场的论文总量的55%,形式解释论的文章有29篇,占其总量的44%。一般来说,发表在CSSCI期刊上的文章要比普通期刊论文的学术影响力大,可以判断,实质解释论在影响力上更占优势。

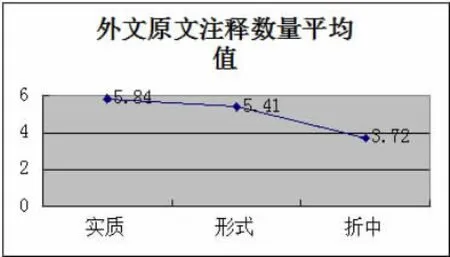

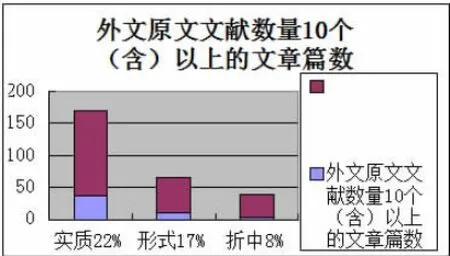

文章质量还有一个重要表现在于对外文注释的使用。①王政勋:《刑法解释问题研究现状述评》,《法商研究》2008年第4期。作者驾驭和运用外文资料的能力,是作者语言能力、资料搜集、处理能力等一系列研究能力的综合反映,也反映了作者在进行研究的时候所具备的理论视野。对外文注释使用情况的统计如图2A和图2B所示。

图2A

图2B

在运用外文原文文献的能力上,刑法解释立场的论文引用外文原文文献的平均个数分别为5.84(实质解释论文章)、5.41(形式解释论文章)、3.72(折中论文章),均表现出我国刑法学研究者外文文献运用能力的整体提高,也反映出我国刑法解释研究视野的拓展。引用外文原文注释数量在10个以上的论文中,实质解释论占38篇,形式解释论占11篇,折中论占3篇。

综上可见,实质解释论在这场对峙中占优势地位。刑法实质解释,是对其现代刑法理论实质化成果的继承和趋势的顺从。实质化是现代刑法发展的一个重要成果,主要表现在违法性领域的实质违法观和构成要件领域的实质构成要件论之中。①参见许玉秀:《当代刑法思潮》,中国民主法制出版社2005年版,第633页;同前注⑤,刘艳红书,第160-161页。在违法性领域,结果无价值论的法益理论和行为无价值论的文化规范(民族精神)理论共同推动了实质违法观念的兴起。②参见张明楷:《法益初论》,中国政法大学出版社2003年版,第69-71页。在构成要件领域,则主要是(已经实质化的)违法性和责任要素进入构成要件领域,使得原本保持价值中立的形式化的犯罪构成要件成为具有包含价值色彩和规范要素的实质犯罪构成要件。③参见[德]克劳斯·洛克辛:《德国刑法学总论(第1卷):犯罪原理的基础构造》,王世洲译,法律出版社2005年版,第122-123页。我国刑法的实质解释论正是对实质构成要件论的继承。因为,从根本上来讲,实质解释论的主张即是对构成要件的实质解释,然而,实质解释的前提是构成要件本身的实质化。

刑法实质化不仅是现代刑法发展的重要成果,也是一个重要趋势。韦伯和哈贝马斯两位法社会学家都曾指出,法的实质化是现代法律发展的重要趋势。④参见[德]韦伯:《法律社会学》,康乐等译,广西师范大学出版社2005年版,第305-306页;[德]哈贝马斯:《在事实与规范之间》,童世俊译,三联书店2011年版,第561-562页,第570-571页。刑法的发展当然也绕不过这一趋势。德国刑法实质化比较新近的表现,是Roxin教授提倡的“跨越李斯特鸿沟”,即将刑事政策的课题引入刑法教义学的领域,从而解决教义学的解释结论与个案实质正义冲突的难题。⑤参见[德]克劳斯·洛克辛:《刑事政策与刑法体系》,蔡桂生译,中国人民大学出版社2011年版,第7页。日本学者则主张将社会生活中普通大众对概念的理解引入刑法解释,以确保刑法解释具有社会相当性。⑥[日]铃木彰雄:《解释原理としての社会的相当性》,《比较法杂志》第4 6卷(第1号)。不难看出,我国的实质解释论与德国、日本刑法实质化的新发展具有相通之处,也是对刑法实质化发展趋势的顺从。

实质解释论优势地位的形成,还由于其相比形式解释论具有更强的包容性。实质解释论能够巧妙地将社会学的、心理学的、政治学的、经济学的、人类学的等各种解释学之外的方法与要素,吸纳到刑法解释学的研究中来,从而极大丰富了刑法解释学的内涵,拓展了刑法学发展的理论空间。而形式解释论拒斥哲学、解释学以外的各种方法,无法为刑法解释学的发展提供新的方法和理论,⑦参见王昭振:《刑法知识转型与实质刑法解释的反形式主义》,《法学评论》2013第5期;同前注③,邓子滨书,第252-253页。反而束缚了研究者的创新能力。下面仅以公共政策在刑法解释中的应用为例加以说明。在作为样本的170篇实质解释立场的文章中,有17篇文章以讨论社会政策在刑法解释中起到的作用为主题,占到全部实质解释立场文章的10%;而在65篇形式解释立场的文章中,没有一篇文章以此为主题。由于形式解释论对研究方法创新存在束缚,形式解释论理论发展过程中无法得到多数刑法学者的支持。而且,支持形式解释论的学者也比支持实质解释论的学者更难以取得研究成果。这两点原因造成了形式解释论在文章发表数量和学者数量两方面都居于劣势。

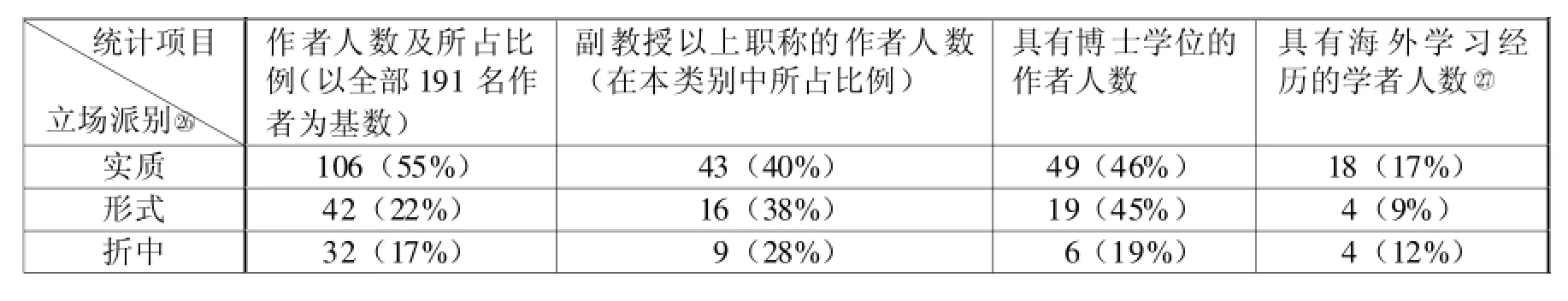

刑法解释立场之争的力量对比还表现在作者研究背景构成上。2004年至2014年公开发表有关刑法解释立场的作者共有191名。考察他们的立场归属以及他们在发表论文时的职称、学历及海外经历,可以反映在解释立场上对立的两个学派间学者研究背景构成的对比(如表2所示)。

表2 持不同观点学者研究背景构成对比

从表2中可以发现,涉及刑法解释立场之争的作者大多均有较高职称或较高学历,表现出较高的学术素养。与实质解释论的文章数量占绝对优势相适应,持该立场的学者在人数上也占明显优势,其中具有副教授以上职称的占40%,具有博士学位的占46%。此外,实质解释学派中具有海外经历的作者占17%,远高于形式解释学派。具有海外学习经历的学者数量较多,也说明学者运用、收集外文原文文献的能力较强,研究也多具有比较的视野和国际的视野。这同样能够与前述实质解释论中运用外文原文文献的文章数量远多于形式解释论的数据相互印证。

实质解释论契合了我国刑法法律效果与社会效果统一的要求,也是其能获得学界和实务界专家学者支持的一个重要原因。一方面,实质解释论要求在刑法解释中考量被告人、被害人和其他利益相关人的利益与理性,从而促使法官在个案中平衡被害人、被告人和社会的利益,更好地实施恢复司法、平复纠纷,实现刑法的社会效果。另一方面,实质解释论者在争论中提出刑法论证理论,强调刑法解释过程中公众参与权,强调在刑法解释中接纳民众对刑法的理解,从而成为民众参与刑法解释构建,推动刑法民主化的一条重要途径。①参见袁林:《公众认同与刑法解释范式的择向》,《法学》2011年第5期;同前注,童德华文。相反,形式解释论强调法律的专业主义和立法者的权威地位,排斥在刑法解释过程中接纳民众参与,反对法官在个案中的价值平衡。②侯国云、关仕平:《也论刑法解释的基本思想及主体——与吴丙新同志商榷》,《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》2004年第5期。

实质解释论者在争论中,反对在刑法解释中仅仅考虑法律精英对法律的形式主义理解,要求在刑法解释中融入法律精英之外的普通人对法律的理解,从而促进我国刑法司法实践改变过分注重国家意志和法制权威的刻板模式,转而追求包括被告人、受害人和社会等等各方面利益衡平的司法模式。③参见徐岱:《刑法关怀与刑法解释》,《当代法学》2004第1期。这种理论与实践价值追求的转变,成为了在刑法领域推进恢复性司法和追求“法律效果与社会效果相统一”的理论与现实基础。

通过上述分析,不难发现刑法解释论立场的对峙,对我国刑法学理论与实践的发展都产生了深远的影响,是一个可能左右我国刑法未来发展方向的重大理论课题,而并非某些学者所担心的“很可能是一个伪问题”。④周详:《刑法形式解释论与实质解释论之争》,《法学研究》2010年第3期。

除了上述影响可以说明刑法解释立场问题是一个不折不扣的真问题以外,笔者针对这一问题所作的统计,也能够从一个侧面证明解释立场对峙问题的真实性。首先,在图1所显示的发表文章的统计中,实质解释立场和形式解释立场的文章总计占到了86%,而折中观点的文章只占了14%这一相当小的比例,这表明立场对立是真实存在的。而且在非持析中观点的文章中,立场倾向显著的文章都超过了60%,发表于核心期刊的文章也均超过了40%,这表明大部分学者对自己所秉持的立场都是真诚、严肃而且充满自信的。其次,在图2所显示的针对学者的统计中,实质解释立场和形式解释立场的学者总计占到了77%,而立场不明的学者仅占6%的极小比例,这表明针对解释立场问题的学派分化也是真实存在的,且绝大部分学者对自身秉持的立场具有相当的忠诚度。而且从图2中还可以看出,实质解释学派与形式解释学派在各自学者的学历水平和职称水平方面是相当的。副教授以上职称学者在两个学派中所占比例的差距仅为2%,而具有博士学位的学者所占比例的差距仅为1%。这正好说明两派学者的整体学术水平和研究能力虽然在某些方面(如海外经历)存在差距,但是在基本面上还是相对对等的。而这种对等地位保证了两个学派间能够站在同一平台对话,避免了实力过分悬殊而导致学派分野成为伪问题。

根据表1的统计,学界就这一主题所发表的文章,占到了刑法解释论为主题的全部文章的一半左右,且从2007年至今,这一问题就受到学界持续的的高度关注。如此之高的理论关注度,如此之久的关注持续度,都从侧面说明了解释论立场问题是一个真问题,学界在这一立场上的对峙是现实而真诚的。

基于上述分析可以得出结论的是,实质解释立场并没有取得压倒性的地位,形式解释立场也没有像有些学者担忧的那样成为实质解释论“附庸”的反对派。①同前注,周详文。

三、刑法解释立场对峙之发展趋势

综合分析左右解释立场对立问题发展的诸多动因,笔者认为,我国刑法解释立场的理论对峙问题仍将存在以下发展趋势。

第一,实质解释论与形式解释论的对峙与争论,在可预见的未来还不会平息。解释立场问题仍是今后相当长一段时期内我国刑法理论研究的热点问题。2014年上半年的文章发表数量,就能够反映出解释立场问题的理论热度远未冷却。除此以外,笔者如此预测的理由还在于,导致形式解释论与实质解释论对峙的深层次问题并未得到解决。关于我国犯罪构成理论发展方向和刑法解释学应否跨越“李斯特鸿沟”的问题,在刑法学界要达成共识恐怕需要一个相当长的时间。只要这两个问题不解决,实质解释论与形式解释论的争议就难以平息。

第二,在可预见的未来,实质解释论应当仍然保持着其相对优势。造就实质解释论优势地位的各种因素,在可见的未来都难以发生实质的改变。刑法实质化和法社会学与刑法解释学的融合两大趋势,仍推动着现代刑法学革命性发展。我国实质主义的法律文化传统和刑法学理论传统也必将延续下去。追求法律效果与社会效果统一的社会治理模式,将成为相当长时间内政府社会治理的一个重要目标。

更长远地看,这场争论可能以两种方式结束。其一,随着争论的深入,学派逐渐形成,解释论立场对峙背后的深层次问题也逐渐暴露出来。学界的研究兴趣逐渐集中到犯罪构成理论和刑法解释学的发展方向上,刑法解释立场之争逐渐移至为这两个问题之下的子命题,其本身不再成为学界争议的焦点,而变成了新论战中的补充观点和论据。其二,随着法律实质化进程的发展和社科法学的崛起,法律实质主义在刑法学领域逐步取得主导地位,从而推动实质解释论成为刑法学界的新共识,使解释立场的对峙问题得以解决。不管怎样,笔者相信,伴随着解释立场对峙与争论发展起来的学派之争,必然将在新的问题中继续展开。

笔者认为,刑法学界应当采取如下恰当措施,推动刑法解释问题的研究继续深化下去。

首先,学派争论应该超出解释立场的范畴,在更广泛的刑法理论领域中展开。从刑法解释立场的对峙中,已经能够看到学派争论的端倪,这是我国刑法学研究深入发展的重要表现。但是,这种学派对峙与争论的学风,不应该局限于解释立场这一个问题,而应扩展到刑法研究的其他领域中。唯有如此,才能更好地促进我国刑法理论的发展。

其次,学者应当推动理论争议超越解释立场的对峙,向着“犯罪构成理论及刑法解释学的发展方向”这两个更加深入的议题深化发展。如前所述,解释立场对峙根源于“犯罪构成理论及刑法解释学的发展方向”这两个深层次问题。但是,目前刑法学界对解释论问题的关注还没有完全深入到这两个深层次问题之中。笔者认为,只有早日就这两个问题展开如同解释立场对峙这样的大规模讨论,才能促使学界在这两个问题上早日达成共识,从而促进我国刑法解释理论与实践转型前景的明朗化。因此,学界应当以“对解释立场的争议”为契机,继续深入探讨“犯罪构成理论及刑法解释学的发展方向”这两个问题,推动我国刑法解释理论的深入发展。

最后,要进一步推动刑法的实质化发展,同时必须重视形式解释论在刑法实质化过程中的制约作用。如前所述,实质化是现代刑法的发展方向,我国刑法应当顺应这一趋势。具体而言,一方面,要巩固实质解释论的优势地位(我国刑法解释论与犯罪构成理论,只能继承现代刑法学实质化发展的成果,在四要件论和现代三阶层理论间抉择,绝无重回贝林的构成要件理论的道理);另一方面,应当推动刑法“生活化”,在刑法理论中参考普通人在日常生活中对刑法的理解,以及社会生活要素对刑法解释的影响。当然,在刑法实质化过程中,不应当排斥形式解释论的作用,而应当允许其发挥“防洪堤”与“制动器”的作用,防止刑法的适用突破刑法规范的形式性而导致法律虚无主义与侵犯人权。

(责任编辑:杜小丽)

DF611

A

1005-9512(2015)12-0002-11

苏彩霞,中南财经政法大学法治发展与司法改革研究中心教授、博士研究生导师,法学博士;肖晶,中南财经政法大学刑法学博士研究生。

*本文系教育部“新世纪优秀人才”支持计划项目(项目编号:NCET-10)的研究成果。第一作者苏彩霞负责本文的立意、观点及第三部分的撰写;第二作者肖晶完成本文第一、二部分数据统计、分析、图表、文字。