1961~2014年鲁西南高温日数及高温热浪时空变化特征

2015-10-29窦坤程德海孙翠凤董东

窦坤,程德海,孙翠凤,董东

(菏泽市气象局,山东菏泽 274000)

1961~2014年鲁西南高温日数及高温热浪时空变化特征

窦坤,程德海,孙翠凤,董东

(菏泽市气象局,山东菏泽 274000)

选取1961~2014年鲁西南9个地面气象观测站最高气温资料,统计分析了鲁西南地区高温日数、高温热浪频次分布特征及变化规律。结果表明:1961~2014年鲁西南地区年平均高温日数在10.3~14.1d之间,呈现出自西南向东北逐渐减少的空间分布特征。近54a鲁西南高温日数呈先减后增总体微弱减少的趋势,1960年代和2001~2014年是鲁西南地区平均高温日数最多的两个时段。鲁西南单站高温热浪频次在62~93次之间,也呈现自西南向东北减少的空间分布特征,轻度、中度和重度热浪空间分布特征不尽相同。鲁西南地区以轻度热浪为主,占总次数的73.91%,中度热浪占21.60%,重度热浪仅占4.49%。重度热浪发生次数最多的为曹县。1990年代以来特别是21世纪以来,高温日数和高温热浪均呈增加趋势,高温事件的防范仍应是鲁西南地区防灾减灾工作的一项重要任务。

高温日数;热浪频次;变化特征

引言

在全球气候变暖的背景下,各种极端天气事件频发,气象灾害对人类生活的影响越来越大,其中高温常常与干旱相伴发生,往往导致更加严重的后果[1],对人类生存、社会经济发展、水资源和生态环境造成严重威胁[2]。由于高温热浪严重威胁人民的身体健康和生命安全,对国民经济和社会生活构成极大危害,高温热浪已引起各国政府有关部门和科学界的普遍关注[3]。目前,国内已开展了一些高温热浪的研究,张尚印等[4-7]研究了华北、华东地区高温气候特征及变化规律,并对灾害进行评估;还有针对各地区气温特征、高温气候特征以及异常高温天气的气候背景研究[8-19]。鲁西南地处黄河下游平原地区,是重要的粮棉油生产基地。孙翠凤等[20]研究分析了鲁西南降水量和雨日雨强变化趋势,对防汛抗旱工作有一定的参考意义,但鲁西南高温日数及高温热浪分布特征尚未见到相关报道。本文通过分析1961~2014年鲁西南地区高温日数及高温热浪的时空变化特征,揭示鲁西南高温日数及热浪发生、发展和演变规律,为当地高温事件的防范以及农业防灾减灾工作提供参考。

1 资料与方法

1.1资料

选取1961~2014年鲁西南9个地面气象观测站(鄄城、郓城、菏泽、东明、定陶、巨野、曹县、成武、单县)逐日最高气温资料,由于定陶建站时间为1963年,故该站资料时段选取1963~2014年。多年平均值为1961~2014年54a平均值。

1.2方法

定义日最高气温≥35℃为1个高温日,定义连续3d或以上高温日为一次热浪过程。根据山东省气象局高温预警信号业务发布标准,参照文献[8],将鲁西南高温热浪事件分为三级:若日最高气温≥35℃样本日持续3~4 d,判定为一次轻度热浪事件;若日最高气温≥35℃样本日持续5~7 d,判定为一次中度热浪事件;若日最高气温≥35℃样本日持续8 d或以上,判定为一次重度热浪事件。

用线性倾向估计法计算气象要素随时间变化趋势及大小[21]。当气候倾向率为正时,表示序列随时间呈上升趋势,反之则为下降趋势。

2 结果与分析

2.1高温日数变化特征

2.1.1高温日数的空间分布特征

图1(见彩图)为鲁西南单站1961~2014年累计高温日数的多年平均分布。可以看出,鲁西南地区的高温日数年均在10.3~14.1 d之间,呈自西南向东北逐渐减少的趋势。西部地区高温日数较多,东明最多,年均为14.1d;东部地区高温日数相对偏少,巨野最少,年均为10.3d。由于鲁西南地区为平原地带,9个站之间纬度跨度和海拔高度差距均不大;地表植被覆盖率没有明显的差异,这应该是各站之间高温日数差异不大的主要原因。

高温过程持续时间的长短也是反映高温强度的指标之一。鲁西南单站1961~2014年高温日数最长持续时间在8~11 d之间。高温日数最长持续时间在9 d或以上的站均出现在鲁西南的中南部,其中曹县最长为11 d,其次为成武10 d。

2.1.2高温日数历年变化特征

从鲁西南地区1961~2014年平均高温日数的历年变化可以看出,鲁西南高温日数呈先减后增的变化趋势,总体呈微弱的减少趋势,减少速率为0.93 d/10 a,未通过α=0.1的显著性检验,说明高温日数随时间的减少趋势不显著。1960~1980年代高温日数呈减少趋势,减少速率为3.78 d/10 a,通过了α= 0.05的显著性检验,说明在此期间高温日数随时间的减少显著;1990年代初期开始呈增加趋势,增加速率为2.02 d/10 a,未通过α=0.1的显著性检验,说明在此期间高温日数随时间的增加是不显著。鲁西南地区1961~2014年平均高温日数排序前5位的年份分别出现在1967年(35.6 d)、1966年(34.2 d)、2002年(28.4 d)、1968年(25.1 d)、2013年(20.1 d),3个年份出现在1960年代,2个年份出现在2001~2014年期间。从年代际分析,平均高温日数最多的年代为1960年代,其次是2001~2014年,最少的是1980年代。说明在全球气候变暖的趋势下,鲁西南地区21世纪以来出现了历史上第二个高温时段。

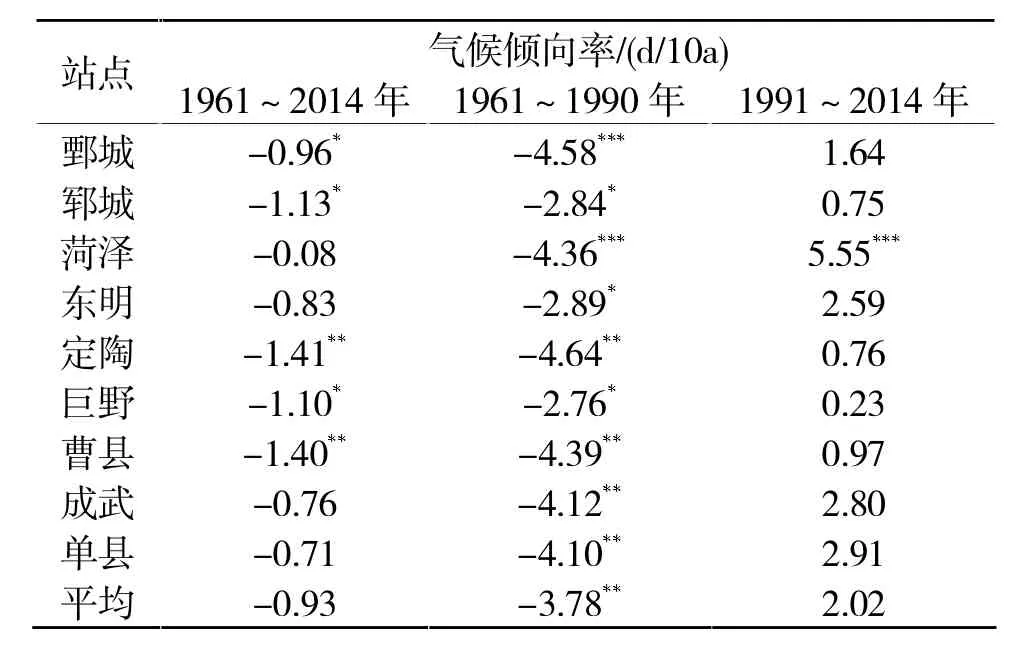

分析鲁西南单站高温日数线性变化趋势(表1)发现,1961~2014年鲁西南各站高温日数历年变化均呈现出不同程度的先减后增总体减少的趋势。从减少速率上看,定陶和曹县通过了α=0.05的显著性检验,鄄城、郓城和巨野通过了α=0.1的显著性检验,说明鲁西南地区北部和西南部高温日数减少趋势是显著的。1961~1990年鲁西南各站高温日数均呈显著的减少趋势,减少速率在2.76 d/10 a~4.64 d/ 10 a之间。1991~2014年鲁西南各站高温日数均呈增加趋势,增加速率变化幅度比较大,在0.23/10 a~5.55 d/10 a之间。其中增幅最大的为菏泽,通过了α=0.01的显著性检验。由于菏泽是鲁西南的政治和经济中心,可能与1990年以来菏泽社会和经济发展较快有关,具体原因还需进一步研究;其余各站均未通过α=0.1的显著性检验。说明1991~2014年的增加趋势要明显弱于1961~1990年的减少趋势。

2.2高温热浪变化特征

2.2.1高温热浪的空间分布特征著。鲁西南地区1961~2014年热浪频次排序前3位的年份分别出现在1966年(5.22次)、1967年(5.22次)、2002年(4.67次)。热浪频次的年代际分布与高温日数基本一致,所不同的是热浪频次在1990年代出现最少。

表1 鲁西南地区单站高温日数线性变化趋势

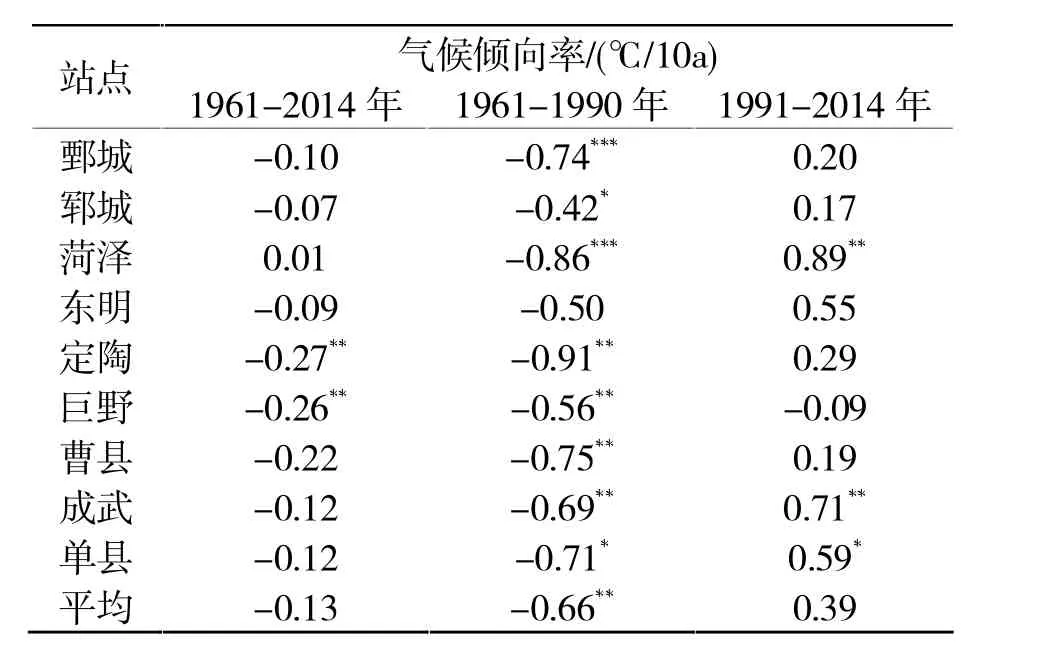

分析鲁西南单站热浪频次线性变化趋势(表2)发现,1961~2014 年鲁西南除巨野外,其余各站热浪频次历年变化均呈现出不同程度的先减后增总体减少的趋势。从减少速率上看,定陶和巨野通过了α= 0.05 的显著性检验, 其余各站均未通过α=0.1 的显著性检验, 说明鲁西南地区中东部热浪频次的减少趋势是显著的。1961~1990 年鲁西南除东明外其余站热浪频次均呈增加趋势,增速变化幅度比较大,在-0.09/10a~0.89d/10a之间。其中增幅最大的为菏泽,其次为成武,均通过了α=0.05的显著性检验;单县通过了α=0.1的显著性检验。说明在1990年代以来,除菏泽外,鲁西南的东南部地区热浪频次增加趋势明显。

从图2(见彩图)可以看出,鲁西南单站1961~2014年高温热浪在62~93次之间,高温热浪并非年年发生,部分年份无热浪事件出现。高温热浪分布规律与高温日数分布特征相似,自西南向东北减少,但与高温日数分布略有不同,除了鲁西南的西部和西南部高温热浪出现最多之外,鲁西南的南部高温热浪也明显较多。位于西部的东明和西南部的曹县,高温热浪出现最多,均为1.7次/a,其次是位于南部的单县和成武,在1.5次/a左右;位于东部的巨野热浪出现最少,为1.1次/a。

图3为鲁西南单站1961~2014年不同强度热浪的空间分布。可以看出,轻度、中度和重度热浪分布特征不尽相同,轻度热浪自西南向东北减少,东明和曹县是多发区;中度热浪呈西北和东南多中部地区少的分布格局,东明、郓城和单县是多发区;重度热浪出现比较少,西南为多发区,东北最少。

2.2.2高温热浪频次历年变化特征

高温热浪频次是指某站每年出现热浪过程的次数。鲁西南地区1961~2014年热浪频次也呈先减后增的变化趋势,总体呈微弱的减少趋势。减少速率为0.13次/10a,未通过α=0.1的显著性检验,说明热浪频次随时间的减少趋势不显著。1960~1980年代热浪频次呈减少趋势,减少速率为0.66次/10a,通过了α=0.05的显著性检验,说明在此期间热浪频次随时间的减少显著;1990年代初期开始呈增加趋势,增加速率为0.39次/10a,未通过α=0.1的显著性检验,说明在此期间热浪频次随时间的增加不显

表2 鲁西南地区单站热浪频次线性变化趋势

2.2.3热浪强度统计特征

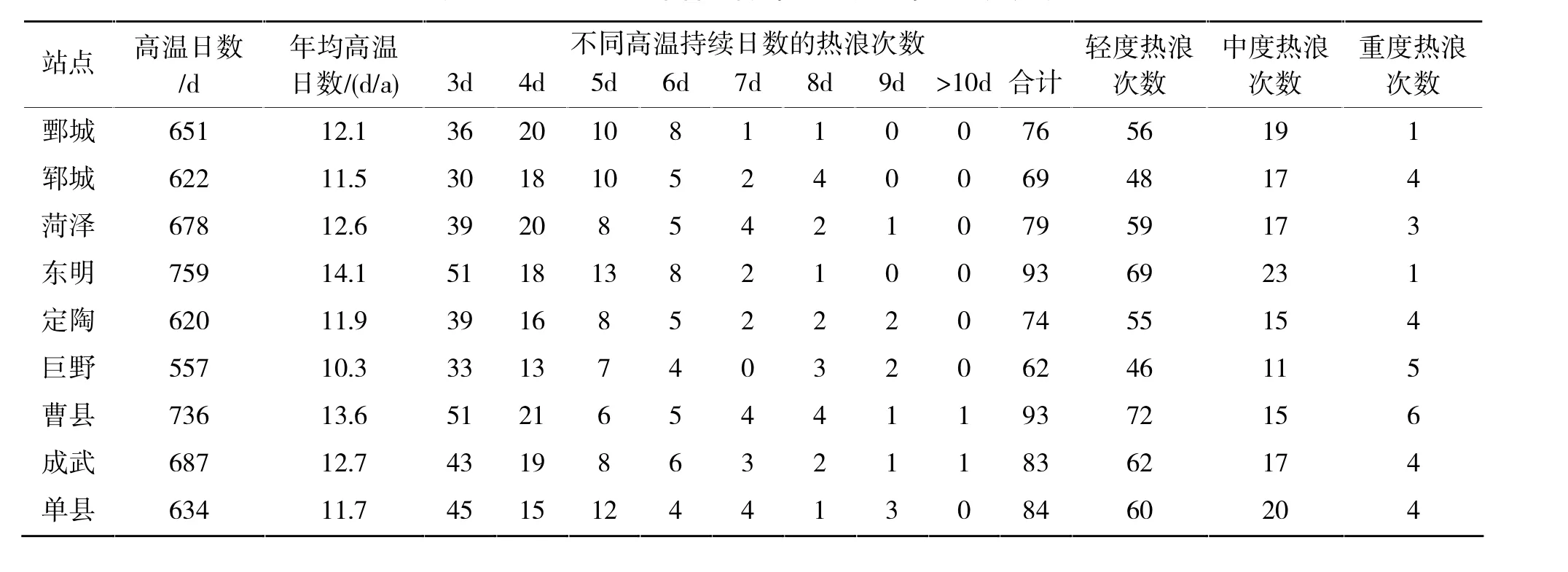

通过统计鲁西南单站1961~2014年高温和热浪强度发生情况(表3),可以看出,鲁西南地区累计高温日数最多的为东明站759 d,其次是曹县736 d;以持续3~4 d的轻度热浪为主,占总次数的73.91%,5~7 d的中度热浪占21.60%,8 d或以上的仅占4.49%。轻度热浪发生次数最多的为曹县72次,中度热浪发生次数最多的为东明23次,重度热浪发生次数最多的为曹县6次。近54 a,高温日数和热浪均发生最多的东明仅发生1次重度热浪事件,而热浪最多、高温日数次多的曹县却发生6次重度热浪事件,高温日数和热浪均发生最少的巨野,重度热浪发生为次多区,达5次。说明高温日数和热浪次数与热浪强度并不完全成正比分布。

3 结论

(1)近54 a鲁西南地区年平均高温日数在10.3~14.1 d之间,呈自西南向东北逐渐减少的趋势。鲁西南单站高温日最长持续时间在8~11 d之间,高温日最长持续时间在9 d或以上的站均出现在鲁西南中南部。

(2)近54a鲁西南高温日数呈先减后增总体微弱减少的趋势。1960~1980年代鲁西南高温日数呈显著减少趋势,单站分析均为显著减少;1990年代初期开始呈增加趋势但不显著,单站分析只有菏泽增加趋势显著其余8站均不显著。1960年代和2001~2014年是鲁西南地区平均高温日数最多的两个时段,21世纪以来鲁西南地区出现了历史上第二个高温时段。

表3 1961~2014年鲁西南高温日数和高温热浪统计

(3)近54a鲁西南单站高温热浪在62~93次之间,呈现出自西南向东北减少的特征,轻度、中度和重度热浪分布特征不尽相同。鲁西南地区轻度热浪占总次数的73.91%,中度热浪占21.60%,重度热浪仅占4.49%。重度热浪发生次数最多的为曹县,在分布特征上,高温日和热浪次数与热浪强度并不完全成正比分布。

(4)近54a鲁西南地区高温日数和高温热浪虽然总体上呈微弱减少趋势,但1990年代以来特别是21世纪以来,高温日数和高温热浪均呈增加趋势。所以,高温热浪事件的防范仍应是鲁西南地区防灾减灾工作的一项重要任务。

[1]徐金芳,邓振镛,陈敏.中国高温热浪危害特征的研究综述[J].干旱气象,2009,27(2):163-167.

[2]熊亚军,于平,扈海波.国内高温气候变化事实及其灾害特征研究进展[J].干旱气象,2013,31(1):194-198.

[3]叶殿秀,尹继福,陈正洪,等.1961-2010年我国夏季高温热浪的时空变化特征[J],气候变化研究进展,2013,9(1):015-020.

[4]张尚印,宋艳玲,张德宽,等.华北主要城市夏季高温气候特征及评估方法[J],地理学报,2004,59(3):383-390.

[5]施洪波.华北地区高温日数的气候特征及变化规律[J].地理科学,2012,32(7):866-871.

[6]张书娟,尹占娥,温家洪,等.近60年我国华东地区高温灾害特征分析[J].上海师范大学学报(自然科学版),2011,40(1):95-101.

[7]史军,丁一汇,崔林丽.华东地区夏季高温期的气候特征及其变化规律[J].地理学报,2008,63(3):237-246.

[8]赵梓淇,李丽光,王宏博,等.1961-2010年辽宁高温日数和热浪特征[J].气象与环境学报,2014,30(5):57-61.

[9]利赛明,陈静林.近49年珠海气温变化及城市化影响初探[J].气象研究与应用,2014,35(2):40-45.

[10]王缉宏.桂平市近50年气温变化特征分析[J].气象研究与应用,2009,30(3):48-50.

[11]陈敏,耿福海,马雷鸣,等.近138年上海地区高温热浪事件分析[J].高原气象,2013,32(2):597-607.

[12]卢雪勤,汪强,黄荟,等.广西百色市近60年气温变化特征研究[J].气象研究与应用,2012,33(2):34-39.

[13]黄雪松,周惠文,黄梅丽,等.广西近50年来气温、降水气候变化[J].广西气象,2005,26(4):9-11.

[14]许薇,汤强,陈欢欢.1961-2010年广东省高温天气时空变化特征分析[J].气象与环境学报,2013,29(6):68-74.

[15]王志英,潘安定.广州市夏季高温影响因素及防御对策研究[J].气象研究与应用,2007,28(1):35-40.

[16]方宇凌,夏冠聪,朱舒曼,等.我国南方地区持续性高温气候特征分析[J].气象研究与应用,2013,34(S1):89-91.

[17]范碧航,李宁,张继权,等.城市高温灾害性天气影响分析与危害评估—以长春市为例[J].灾害学,2011,26(4):93-97.

[18]王志英,潘安定.广州市夏季高温特点及其危害[J].气象研究与应用,2008,29(4):26-29.

[19]杨红龙,许吟隆,陶生才,等.高温热浪脆弱性与适应性研究进展[J].科技导报,2010,28(19):98-102.

[20]孙翠凤,窦坤,吴雷柱,等.鲁西南近50年降水量和雨日雨强变化趋势[J].中国农业资源与区划,2014,35(2):29-34.

[21]魏凤英.现代气候统计诊断与预测技术(第2版)[M].北京:气象出版社,2007:37-38.

Spatial and temporal variation characteristics of the number of high temperature days and heat wave from 1961 to 2014 in southwest of Shandong province

DOU Kun,SUN Cui-feng,Cheng De-hai,Dong Dong

(Heze Municipal Meteorological Service,Heze 274000,China)

Based on the data daily maximum temperature of nine ground meteorological observatories in southwest of Shandong province from 1961 to 2014,the inter-decadal spatial changes of hightemperature were analyzed in detail.The results showed that the number of annual mean high temperature days were between 10.3~14.1d per year with decreasing from southwest to northeast.After the decreasing,the high temperature days turned into increasing,and it showed lightly reducing trend in overall.The average high temperature days in 1960 s and 2001~2014 were most.high temperature heat wave frequency of single station was between 62~93 times decreasing from southwest to northeast,by contrast,the spatial distribution of mild,moderate and severe heat wave were different from each other.Mild High temperature heat was dominated,accounting for 73.91%in the total number,moderate(21.60%)and severe(4.49%).Since the 1990 s,especially the 21st century,the high temperature days and high temperature heat waves were show the tendency of increasing.So the high temperature event prevention should still be an important task for disaster prevention and mitigation in southwest of Shandong province.

high temperature days;heat wave frequency;variation characteristics

P468.0+21

A

1673-8411(2015)02-0026-05

2015-02-15

山东省气象局青年科研基金项目“鲁西南地区气象灾害风险评估系统与区划研究”(2014SDQN20)资助

窦坤(1980-),男,山东菏泽人,学士,工程师,主要从事气象服务管理和气候变化研究。