首位城市过大是否阻碍省域经济协调发展

2015-10-28田超

田超

摘要由空间集聚引起的经济增长和地区差距是空间经济学关注的重要主题。在全球化、市场化以及分权化的背景下,中国各省对于各自区域的发展战略拥有了更大的自主权,同时,各省首位城市往往意味着更强大的政治资源,因而导致其发展过快,吸收外围城市的各种要素,从而拉大省域地区差距。基于中国各省份2000-2012年的面板数据,试图分析各省份首位城市规模对于省域经济协调发展的影响,即首位城市过大是否会在刺激区域经济增长的同时扩大地区差距。首先计算了各省份首位城市GDP占所在省份比重,从宏观上得出中西部省份比重较高的结论,进一步通过生产函数构建经济增长和首位城市规模的模型,并运用OLS估计和IV估计,回归结果表明,首位城市规模与经济增长间呈现倒U型的关系,即存在最优的首位城市规模使得经济增长最快。同时,各省份的经济发展水平以及规模均会影响其最优数值,经济发展水平越高、建成区面积越小以及劳动人口越多的省份其最优首位城市规模越大。另一方面,对地区差距和首位城市规模的关系进行研究后发现,首位城市规模的增加会拉大省域内部地区差距。因此,政府在促进省域经济协调发展时,不应将重点放在平衡地区空间分布的政策上,而是构建完善的制度和规划以增强首位城市的承载力。

关键词首位城市;集聚;经济增长;地区差距

中图分类号F291文献标识码A

文章编号1002-2104(2015)10-0087-08

doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2015.10.012

在中国城市发展进程中,一个常见的争论是:中国首位城市太大了,应该对其规模进行控制。但是却很少有人认真考虑过,和发达国家相比,中国首位城市是否真的过大,这些城市还有潜力承载更多的资源吗?关于首位城市的概念,最早可以追溯到Jefferson对国家城市规模分布规律的研究中,他首次提出首位城市即一个国家或地区中规模最大的城市[1]。首位城市容纳了所在区域大部分的要素资源,不管在政治还是经济上都处于绝对优势地位。在当今信息化和全球化的浪潮之下,随着技术的不断进步与革新、资本的加速交换与融合,处于城市等级体系顶端的城市显得日益重要。当然,首位城市规模过大并不是一个新的现象,早在几个世纪,甚至千年以前,就出现了世界城市[2],这些城市是全国乃至世界的中心[3]。首位城市产生的实质是生产要素在特定城市的空间集聚。显然首位城市的技术创新、知识外溢以及产业辐射在一定程度上促进了整个省域经济的发展,但是资源过度集中、“大城市病”的出现、外围城市投资不足以及劳动力流失可能导致要素错配,从而拉大地区内部差距。首位城市对于各省份的重要性不言而喻,从经济理论以及实际经验来看,优先发展壮大首位城市似乎难以兼顾经济效率和区域平衡。而我国目前面临经济发展减速、产业调整缓慢、外部环境恶化、地区差距较大等诸多不确定因素,如何在省级层面通过选择首位城市发展战略,促进经济协调发展也显得更有意义。

1相关理论及文献回顾

新古典经济增长理论提出,劳动、资本和技术进步是经济增长的源泉,而由于资本边际报酬递减规律的基本假

设,实际上从长期来看,经济增长最终趋于收敛,增长将完全由外生的技术进步决定。尽管这类理论将技术因素考虑在内,但是没有把技术溢出的范围和强度纳入模型范畴,因此忽略了空间因素的作用。随后Myrdal对新古典经济学采用的传统静态均衡分析方法提出了批判,他认为,在循环累积因果原理的作用下,发展快的地区将发展得更快,发展慢的地区将发展得更慢,从而导致“地理上的二元经济结构”[4]。Williamson把Kuznets的收入分配倒U型假说应用到分析区域经济发展方面,提出了区域经济差异的倒U型理论。经济活动的空间集聚是经济发展初期不可逾越的阶段,但由此产生的区域经济差异会随着经济发展的成熟而最终消失[5]。但是,Williamson提出的区域发展差距周期性变化规律的结论引起了很多争议,并且在实证过程中存在着许多反证[6](如Baumol等)。

从传统的空间经济学来看,由于空间经济的两个最重要特征,即运输成本和生产与消费的报酬递增被抽象概括,因而得到不存在均衡的结论,导致其游离于主流经济学之外[7]。新经济地理学的创始人Krugman基于Dixit和Stiglitz建立的D-S模型,把规模收益递增和不完全竞争纳入一般均衡框架,从而将空间维度引入主流经济学中[8]。由于“本地市场效应”,劳动者和厂商将聚集在较大市场区域,并获得较高的收益,地区收入不平衡现象加剧;而“市场拥挤效应”会刺激劳动者和厂商向周边转移,经济活动表现为离散,地区收入差距减小。

在集聚理论的基础上,国内外许多学者将城市空间结构作为影响经济增长的重要因素,从城市体系角度分析空间集聚对于经济的作用。一些学者(如Renaud等)担忧中心城市的规模太大或太小是否会对国家产生负面影响[9]。联合国在其报告中认为巨型城市中过多的人口将产生极大的负面成本[10]。在威廉姆森假说的基础上,Hansen把这一理论拓展到城市范畴,提出城市空间集聚的倒U型理论,即在经济发展初期,由于基础设施和人力资本的促进作用,空间集聚有利于经济增长;随着资本扩张到足以支撑其它城市的发展,以及集聚不经济导致过高的成本,去中心化将出现[11]。Henderson、Brulhart和Sbergami的研究同样支持了Hansen的结论,对于一个国家或地区来说,存在一个最佳的城市集聚度[12-13]。

国内的文献主要针对中国的实际情况进行了相关研究。张浩然和衣保中考察了中国城市群空间结构与经济绩效的关系,发现单中心城市群结构对于全要素生产率具有正向作用,并且在城市群规模较小时更为显著[14]。李佳洺等在对中国城市群集聚类型分类的基础上,运用局部加权回归分析发现城市群经济集聚与经济增长之间符合倒U型假说,人口集聚则没有显著特征[15]。陈钊和陆铭认为,对于中国大城市的研究必须考虑其所处的特定阶段和环境,不能将不同国家、不同发展阶段的城市放在一起比较而轻易得出中国首位城市规模过大的结论[16]。徐长生和周志鹏利用空间面板模型分析了城市首位度对经济增长的影响,结果表明城市首位度与经济增长之间不存在非线性关系,而本地城市首位度以及相邻地区经济发展水平的提高都会促进当地经济增长[17]。

从以往的文献来看,研究对象多是国家或城市群层面,考虑到省域是我国区域经济发展的一个最重要单元和载体,从省域的角度探讨中国新的地区经济格局的重塑,探讨区域发展政策的完善是非常有价值的。同时,大多数研究主要探讨城市集聚与经济增长的关系,鲜有把地区差距纳入两者的研究范畴中。鉴于以上因素,本文从省域经济视角出发,运用中国27个省份2000-2012年的面板数据,分析首位城市规模对于省域经济增长以及区域差距的影响,并提出了相应的结论与政策建议。

2中国各省份首位城市的规模

如何衡量首位城市是否过大?Jefferson提出了首位度(primacy)的概念,即首位城市与第二位城市的人口规模之比[1]。此后,Henderson又指出,城市首位度一定意义上可以表述为城市集中度[18]。而随着城市功能的多样化和复杂化,界定某一区域内首位城市的指标也应多元化[19]。卢学法和申绘芳在研究杭州城市首位度时,主要考虑了经济、产业、科技、人才和文化等五个方面[20]。基于以上研究成果,本文选择使用首位城市占全省GDP比重作为指标。以往的国内文献多采用市辖区数据,但是考虑到东部省份县域经济在城市整体经济中占据较大份额(如苏州、无锡等),因此本文以各城市行政区域面积为研究对象。同时本文主要考虑经济上的城市集聚程度,主要是基于数据可得性以及当前GDP在我国社会发展中的地位以及政府重视程度的考虑。衡量其规模的本文没有选取人口变量作为研究指标,是考虑到某些农业大市(如湖北黄冈、山东菏泽等)人口地位与其经济地位不符。

据统计,2012年各省份首位城市占全省GDP的比重,占比超过40%的省份有宁夏和青海,其首位城市银川和西宁GDP占比分别达到了49.2%和44.9%。在30%-40%之间的省份有吉林、西藏、湖北、四川、黑龙江和陕西。而GDP占比低于20%的省份有四个,分别为广西、山西、河南和山东,剩下的15个省份GDP占比位于20%-30%。可以看到,大多数省份首位城市GDP占比仍处于较高水平,说明在一定程度上首位城市对所在省份经济十分重要,各省经济对这些城市的依赖度较高。另一方面,由于沿海省份多是双(三)中心结构,因此首位城市GDP占比相对于内陆省份而言较低,基本位于排名的中下游。

一般认为,中西部地区市场化程度较低,行政力量对于经济活动的干预更强,因而外围城市的基础设施相对滞后,资源要素的集聚力较低。同时,由于武汉、成都、西安和长春等首位城市历史上就是所在大区的中心城市,并且行政级别为副省级,导致对周边城市的吸附力更强,从而在省内形成单极核心结构。另外,我们发现历史条件对于省域城市空间结构有一定程度的影响,GDP占比较低的安徽、河南、广西和河北的首位城市均是建国后才成为省会,旧省会在经济发展初期和这些新兴省会形成了竞争关系。

但是无论东部还是中西部省份,近年来,首位城市GDP占比均有逐渐提高的趋势。东部省份首位城市GDP占比均值由2000年的21.88%上升到2012年的23.23%,中西部省份该指标均值由2000年的27.04%上升到2012年29.84%,这也显示出首位城市对于各种要素依然具有较强的吸引力,首位城市主导省域经济发展的格局在今后一段时间内仍将持续。

3模型设定与实证分析

3.1模型与方法

上文的分析表明当前阶段中国各省份首位城市仍然在省域经济中占据重要地位,对资源要素吸引力的逐渐增强,本节通过构建生产函数模型来判定首位城市规模对于经济增长的影响。生产函数可以表示为:

Qi=(AiLi)αKβiHμiNλi(1)

其中:Qi表示地区i的总产出,Ai、Ki、Li、Hi和Ni分别表示地区i的技术、资本、劳动、人力资本和土地投入。假设规模报酬不变,则有α+β+μ+λ=1,(1)式可变换为:

理论上认为,城市首位度会影响地区经济增长,过高或过低的首位度都会造成资源错配,从而降低经济增长速度。过高的首位度导致中心城市过度拥挤,规模不经济以及重复投资,而小城市缺乏要素投入生产,无法发挥规模经济[22];过低的首位度缺乏辐射带动地区经济发展的能力,无法有效地进行知识扩散并提升技术创新能力[23]。因此,存在一个最优的首位度。显然,最优首位度应该和地区发展水平以及省域规模相关。第一,威廉姆森假说认为,经济发展初期,空间集聚能够发挥一定作用,而经济发展后期会出现空间发散现象;第二,随着省域人口增长以及地理面积扩张,更多的城市形成,资源在地域空间上更加分散,因而最优首位度降低。

综上所述,考虑是否存在最优首位度,以及最优首位度与经济发展水平(Y)、省份规模(s)的关系,(5)式可以表示为如下的关系:

3.2变量数据与来源说明

本文研究对象为剔除港澳台和4个直辖市后,中国27个省份(自治区)2000-2012年的面板数据,被解释变量包括y和G。y是各省份按从业人员计算的实际人均GDP的对数,根据各省份的GDP平减指数分别调整为2000年不变价格。G是泰尔指数,用来衡量各省份内部城市间收入的不平等程度,具体计算方法为

投入变量包括人均资本的对数(k)、人均教育(h)和人均土地的对数(n)。需要注意的是,各项人均指标均以从业人员数计算。资本存量采用永续盘存法来估算,借鉴单豪杰的处理方法[25],具体为:投资价格指数用固定资产投资价格指数替代,折旧率设定为10.96%,基期资本存量用各省份2000年固定资本形成总额比上折旧率和1998-2002年间投资增长率的平均值之和。人均教育采用平均受教育年限指标,具体计算方法为

h=∑5[]i=1xiei

。其中,xi为各类人群受教育年限,ei为第i类人群占比,i=1,2,3,4,5,分别代表不识字或识字很少、小学、初中、高中、大专及以上学历,并定义其相应的教育年限为0年,6年,9年,12年和16年。土地面积为各省建成区面积。首位度(p)利用上文的各省份首位城市GDP占比代替。经济发展水平(Y)为各省份人均GDP的对数(以常住人口计算)。省份规模包括各省份建成区面积的对数(s1)和城镇从业人员的对数(s2)。对外开放程度(o)的计算方法为各省份进出口总额比上GDP。交通条件(t)为各省份公路里程的对数。城镇化率(u)为各省份城镇人口占常住人口的比重。研发水平(r)为各省份研究与试验发展经费内部支出值占GDP的比重。

除平均受教育年限相关数据来源于《中国人口统计年鉴》、研究与试验发展经费内部支出相关数据来源于《中国科技统计年鉴》外,其它数据均来源于《中国统计年鉴》以及各省统计年鉴。

3.3实证结果及分析

3.3.1首位城市规模与经济增长的关系

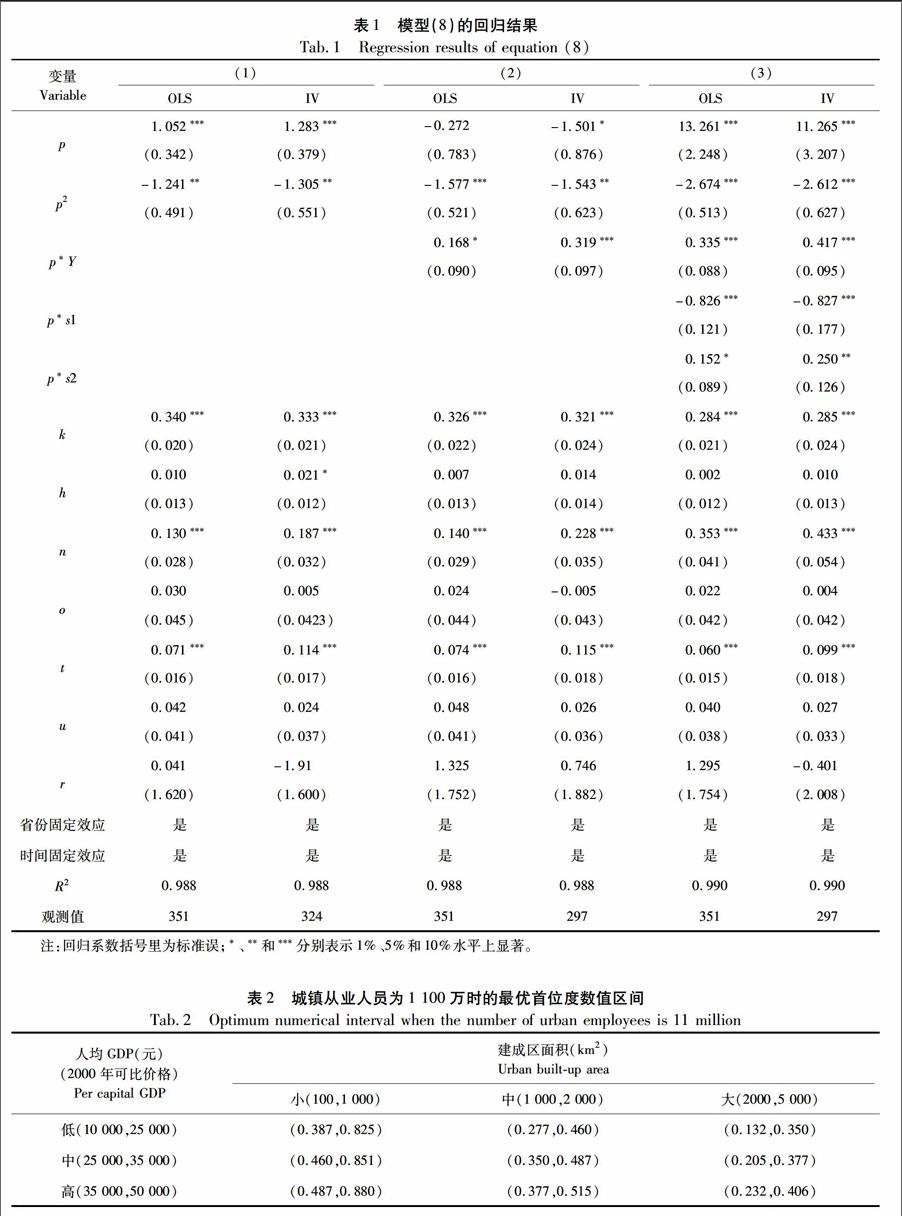

对方程进行检验的过程中可能出现偏误。首位城市规模过大可以促进经济增长,而经济增长的同时会带来投资,吸引大量企业进入某一区域,反过来导致首位城市规模过大,出现双向因果关系,从而产生内生性问题。虽然面板数据能够在一定程度上处理遗漏变量问题,但如果回归模型本身包含内生解释变量,就需要使用工具变量法以解决内生性问题。表1为分别采用最小二乘(OLS)估计和工具变量(IV)估计对模型(8)进行估计后的结果。

首先,在只考虑首位度的条件下,模型估计结果如表1第(1)栏,无论是OLS估计,还是IV估计,首位度以及其平方项都十分显著,表明确实存在最优的首位度,即首位城市资源集聚程度增加将有利于省域经济增长,但当达到某一最优水平后,资源要素进一步流入首位城市将是不利的。IV估计选取首位度和首位度平方的滞后项作为工具变量,并且均通过了识别不足、弱工具变量以及过度识别的检验,表明工具变量的选取是合理的。同时各控制变量的符号均为正,表明扩大对外开放程度、提高城市化率以及加强基础设施建设对于各省份经济发展都是有利的。考虑到中国各省自然、地理、文化和气候等方面的差异,以及各省经济发展水平差距较大,可能影响结果,因此进一步在回归方程中加入这些因素来探讨其对最优首位度的影响。

表1第(2)栏显示的是加入人均GDP(Y)与首位度交叉乘积项后的回归结果。OLS估计中,首位度变得不显著,但是IV估计中,首位度以及其平方项均显著,存在最优的首位度使得经济增长最快。IV估计选取首位度、首位度平方以及人均GDP与首位度交叉乘积项的滞后项作为工具变量,并且均通过了识别不足、弱工具变量以及过度识别的检验,表明工具变量的选取是合理的。交叉乘积项的符号为正,说明随着人均GDP的增加,最优首位度也会增加。从结果来看,与我们的预期不相符,对此本文认为最优首位度和经济发展水平呈现正相关关系存在一定的合理性。最优首位度代表首位城市要素集聚正负外部性的临界点,也就是寻找一个最优的城市经济规模来平衡“本地市场效应”与“拥挤效应”。省份的经济发展水平越高,代表技术水平越高,此时资源要素集中在中心城市才能最大程度上发挥科技的溢出效应,首位城市能够容纳的要素规模越大,从而和经济发展水平滞后的省份相比所能承载的极限值越大。对于经济发展水平较低的省份而言,虽然存在最优的首位度,但是由于基础设施落后,行政壁垒阻碍,在首位度较低时“拥挤效应”导致的离心力就能够促使各种要素资源分散到外围城市。实际上,从全世界发达国家经济发展的经验来看,首位城市规模较大的现象已经十分普遍,比如美国纽约GDP约占其所在纽约州的61%,洛杉矶GDP约占其所在加利福利亚州的40%,加拿大多伦多GDP约占所其在安大略省的54%,韩国首尔都市圈GDP约占韩国的48%,日本东京都市圈GDP约占日本的60%,经济发展水平越高的地方首位城市规模反而越大。

下一个需要考虑的问题是特定省份的首位度数值是否过大或过小。上文的分析已经表明最优首位度随着经济发展水平的变化而变化,那么不同省份由于规模不同,最优首位度也会不同,所以我们需要控制住省份规模这一变量。表1第(3)栏显示的是加入面积变量(s1)与首位度交叉乘积项、以及人口变量(s2)与首位度交叉乘积项后的结果,和上文的结论一样,对于各省份而言,存在最优的首位度。同时,人均GDP与首位度交叉乘积项以及人口变量与首位度交叉乘积项的符号为正,表明最优首位度随着经济发展水平的提升以及劳动人口的增加而增加,面积变量与首位度交叉乘积项的符号为负,表明最优首位度随着省份面积的增加而减小。劳动人口越大的省份,劳动力资源选择迁入可以带来较高收入的首位城市,同时厂商倾向于选择市场较大、能够获取更多利润的区域布局,因而资源要素流入首位城市,首位城市规模的增加有利于生产要素获得更高的报酬。而地域的扩张意味着运输成本的增加,同时首位城市受到辐射半径的制约,资源要素将倾向分散布局满足不同区域市场的需求。

表2反映了当省份城镇从业人员为1 100万时(相当于四川、湖南和福建等全国中游水平的省份2012年数值),不同人均GDP区间和建成区面积区间下最优首位度的变化范围。人均GDP分为10 000-25 000 元(2012年中西部省份水平)、25 000-35 000 元(2012年东北省份水平)、35 000-50 000 元(2012年东部省份、内蒙古水平)三档;建成区面积分为100-1 000 km2(2012年西部欠发达省份水平)、1 000-2 000 km2 (2012年东北、中部和西部发达省份水平)、2 000-5 000 km2(2012年东部省份水平)三档。

通过以各省份2012年的数据为基准计算得到的最优首位度发现,绝大部分省份现阶段均未达到其最优首位度,因此提高首位城市比重对于经济增长是有利的,可以发挥集聚经济的优势,辐射和带动外围城市的发展。

3.3.2首位城市规模与地区差距的关系

为了检验首位城市规模对各省份内部地区差距的影响,我们对模型(9)进行了估计,结果如表3。OLS和IV估计的结果都表明,增加首位城市规模时,会导致地区差距的扩大。IV估计选取首位度的滞后项作为工具变量,并且均通过了识别不足、弱工具变量以及过度识别的检验,表明工具变量的选取是合理的。

这一结果也和理论预期相一致。现阶段,中国各省份资源过度集中于首位城市会带来负面效应,首位城市的中心形成需要从外围地区吸收大量的生产要素,进而造成外围地区由于资源匮乏而始终处于低水平的发展状态,同时,由于首位城市本身的实力尚未达到足以辐射带动周边地区的程度,因而形成循环累积因果关系,不断拉大地区差距。

另外,我们还发现人均资本和对外开放程度变量的符号显著为正,说明人均资本的改善和对外开放程度的提升都会扩大省域内部地区差距,对此,我们的解释是中国省级区域的固定资产投资和外商投资仍然存在一定的偏向

性,个别城市由于地域和市场优势更能引致这些资金,从而进一步加剧省域内部地区差距。人均土地面积和研发水平变量的符号显著为负,说明人均土地面积的扩张和研发水平的提升都会缩小升域内部地区差距,因为人均土地面积的增加代表生产范围的增加,在首位城市劳动力人口更多的情况下,意味着外围城市人均土地面积更大,从而提高收入,而研发水平进入较高的层次后,溢出效应将更加明显,带动外围城市生产率的提高。

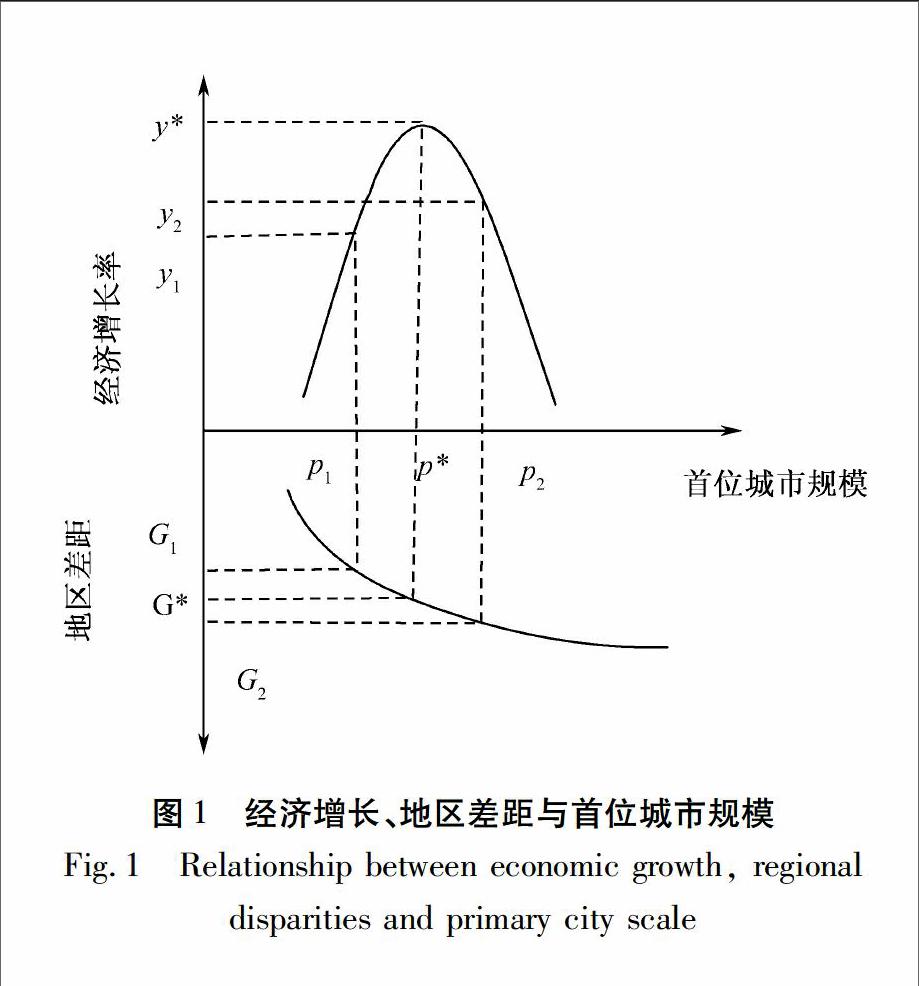

综合而言,省域经济增长、内部地区差距与首位城市规模的关系可以描绘为图1的关系,存在最优的首位度p*使得经济增长率最高,但此时地区差距也相对较大。如果政府倾向于缩小地区差距而采取某种政策措施,即最优首位城市规模p*将向左偏移到p1,经济增长率下降到y1,地区差距降低到G1;如果政府通过行政干预继续增加首位城市规模,p*向右移动到p2,经济增长率下降到y2,而地区差距增加到G2,效率损失达到最大。可见,对于现阶段中国各省份的地方政府而言,需要在经济增长与地区差距间做出权衡,但是相对而言,最优首位城市规模p*对于省域经济是最有效率的选择。

4结论与建议

本文使用了全国分省数据样本,通过面板OLS和IV估计方法研究了首位城市过大对于经济协调发展的影响。结果显示,首位城市规模与经济增长间呈现倒U型的关系,即存在最优的首位城市规模使得经济增长最快。同时,各省份的经济发展水平以及规模均会影响其最优数值,经济发展水平越高、建成区面积越小以及劳动人口越多的省份其最优首位城市规模越大。另一方面,首位城市规模的增加会拉大省域内部地区差距,导致地域发展的不平衡。本文的分析结果表明,现阶段中国各省级政府的确难以兼顾经济发展与地区差距,从次优选择的角度而言,通过增加首位城市规模以提高经济增长率的政府行为是合理的。

上文的结论对于中国省域经济协调发展的政策制定而言有着深刻的意义。和发达国家相比,中国各省份的经济发展水平以及其首位城市的综合实力仍差距较大,首位城市在总数、经济产出、集聚程度等方面仍有较大的发展潜力。因此,首位城市规模的增加并不足以构成对发展的障碍,恰恰相反,资源向首位城市集聚是发展的必然,人为的通过削峰填谷以平衡地域差距的政府干预行为可能会起到反效果。政府应该做的是充分发挥市场经济在资源配置过程中的主导作用,鼓励城市间合作,加强城市间联系,减少人为行政壁垒和贸易保护主义对于生产要素和商品流通的限制,加大对于科技创新的扶持力度,同时,改善交通基础设施,最大程度破除户籍制度障碍,为劳动力自由流动创造良好的环境。在发展中小城市的同时,重视首位城市的发展,提升其综合实力,通过完善规划、精准定位、科学管理、改善技术等手段,引导首位城市健康发展,消除资源环境瓶颈,减小“拥挤效应”的负面影响,增强其对资源要素的承载力,将首位城市做强、做大、做好、做活,凭借其集聚效应和辐射作用,推动省域经济快速增长。

(编辑:徐天祥)

参考文献(References)

[1]Jefferson M. The Law of the Primate City[J]. Geographical Review, 1939, (29):226-232.

[2]Taylor P J. World City Network: A Global Urban Analysis [M]. London: Routledge, 2004.

[3]Hall P. The World Cities[M]. London: Weidenfeld and Nicolson, 1966.

[4]Myrdal G. Economic Theory and Underdeveloped Region[M]. London: Duckworth, 1957.

[5]Williamson J. Regional Inequality and the Process of National Development[J]. Economic Development and Cultural Change, 1965, 13(4):3-47.

[6]Baumol W J. Productivity Growth,Convergence,and Welfare: What the LongRun Data Show[J]. American Economic Review, 1986, 76(5):1072-1085.

[7]陈柳钦.空间经济学的发展动态分析[J].湖北经济学院学报,2011,9(1):63-69.[Chen Liuqin. The Dynamic Analysis of Space Economics Development[J].Journal of Hubei University of Economics, 2011, 9(1):63-69.]

[8]Krugman P. Increasing Returns and Economic Geography[J]. Journal of Political Economy, 1991, 99(3):483-499.

[9]Renaud B. National Urbanization Policy in Developing Countries[M]. Oxford: Oxford University Press, 1981.

[10]UN. World Urbanization Prospects: The 1992 Revision[R]. New Work: United Nations, 1993.

[11]Hansen N. Impacts of Small and IntermediateSized Cities on Population Distribution: Issues and Responses[J]. Regional Development Dialogue, 1990, (11):60-76.

[12]Henderson J V. The Urbanization Process and Economic Growth: The SoWhat Question[J]. Journal of Economic Growth, 2003, (8):47-71.

[13]Brulhart M, Sbergami F. Agglomeration and Growth: Crosscountry Evidence[J]. Journal of Urban Economics, 2009, (65):48-63.

[14]张浩然,衣保中.城市群空间结构特征与经济绩效:来自中国的经验证据[J].经济评论,2012,(1):42-47.[Zhang Haoran, Yi Baozhong. Spatial Structure and Economic Performance in Chinese Urban Agglomerations[J]. Economic Review, 2012, (1):42-47.]

[15]李佳洺,张文忠,孙铁山,等.中国城市群集聚特征与经济绩效[J].地理学报,2014,69(4):474-484.[Li Jiaming, Zhang Wenzhong, Sun Tieshan, et al. Characteristics of Clustering and Economic Performance of Urban Agglomerations in China[J]. Journal of Geographical Sciences, 2014, 69(4):474-484.]

[16]陈钊,陆铭.首位城市该多大:国家规模、全球化和城市化的影响[J].学术月刊,2014,46(5):5-16.[Chen Zhao, Lu Ming. How Big Should a Primary City Be: The Effects of National Population, Globalization and Urbanization[J]. Academic Monthly, 2014, 46(5):5-16.]

[17]周志鹏,徐长生.龙头带动还是均衡发展:城市首位度与经济增长的空间计量分析[J].经济经纬,2014,31(5):20-25.[Zhou Zhipeng, Xu Changsheng. Leading or Balanced: A Spatial Econometric Analysis on Urban Primacy and Economic Growth[J]. Economic Survey, 2014, 31(5):20-25.]

[18]Henderson J V. The Effects of Urban Concentration on Economic Growth[R]. NBER Working Paper, 2000.

[19]闫岩,朱郁郁,董淑敏.省域次位城市的发展路径探讨:以株洲为例[J].城市规划学刊,2012,(7):46-51.[Yan Yan, Zhu Yuyu, Dong Shumin. The Development Path of a Provincial ‘Secondary City: The Case of Zhuzhou[J]. Urban Planning Forum, 2012, (7):46-51.]

[20]卢学法,申绘芳.杭州城市首位度的现状及对策研究[J].杭州统计,2008,(6):32-34.[Lu Xuefa, Shen Huifang. Current Situation and Countermeasures of the Primacy of Hangzhou City[J]. Hangzhou Statistics, 2008, (6):32-34.]

[21]Glaeser E L, Kallal H D, Scheinkman J A, et al. Growth in Cities[J]. Journal of Political Economy, 1992,100:1126-1152.

[22]Au C C, Henderson J V. How Migration Restrictions Limit Agglomeration and Productivity in China[J]. Journal of Development Economics, 2006, 80(2):350-388.

[23]Black D, Henderson J V. A Theory of Urban Growth[J]. Journal of Political Economy, 1999,107:252-284.

[24]刘修岩.空间效率与区域平衡:对中国省级层面集聚效应的检验[J].世界经济,2004,(1):55-80.[Liu Xiuyan. Does a Tradeoff Exist Between Spatial Efficiency and Regional Equality? A Test for Agglomeration Effects at Province Level in China[J]. The Journal of World Economy, 2004, (1):55-80.]

[25]单豪杰.中国资本存量K的再估算:1952-2006[J].数量经济技术经济研究,2008,(10):17-31.[Shan Haojie. Reestimating the Capital Stock of China: 1952-2006[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2008, (10):17-31.]

AbstractEconomic growth and regional disparities caused by spatial agglomeration are the main themes of spatial economics. Under the background of globalization, marketization and decentralization, Chinese provinces enjoy greater autonomy in their own regional development strategy. Meantime, being the provincial primary cites means gaining more powerful political resources, which enables these cities to develop rapidly and absorb various elements from peripheral cities, and provincial disparities then will be widened as a result. Based on panel data of Chinese provinces from 2000 to 2012, this paper analyzes whether the provincial primary cities are too big to prevent economic growth and enlarge regional disparities. Firstly, this paper calculates the proportion of primary cites GDP in corresponding provinces, and concludes that provinces in the central and western China tend to have higher proportions. Then the relationship between primary city scale and economic growth will be established throagh the production function. The regression results represent that there is an invertedU shape relationship between the primary city scale and economic growth by utilizing the OLS and IV estimation, which means the provincial economic development level and scale will affect the optimal value. The optimal value will be much higher with advanced level of economic development, smaller land area as well as more labor. On the other hand, by analyzing the relationship between primary city scale and regional disparities, it can be concluded that the increase of primary city scale will enlarge internal regional disparities within the province. Therefore, while promoting harmonious development of provincial economy, the government should improve the establishment of the institutions and plans so as to increase the capacity of resources in the primary city rather than put the focus on policies about how to balance the regional spatial distribution.

Key wordsprimary city; agglomeration; economic development; regional disparities