特低渗透裂缝油藏侧向注水效果评价

2015-10-27郑奎陈新晶李彦秋何汶缌吴育鹏陈章顺张换果黄玮

郑奎,陈新晶,李彦秋,何汶缌,吴育鹏,陈章顺,张换果,黄玮

(中国石油长庆油田分公司第六采油厂,陕西西安710200)

特低渗透裂缝油藏侧向注水效果评价

郑奎,陈新晶,李彦秋,何汶缌,吴育鹏,陈章顺,张换果,黄玮

(中国石油长庆油田分公司第六采油厂,陕西西安710200)

胡尖山油田安201区长6油藏2009年规模建产,因裂缝发育,暴露出主向油井水淹,产量递减快等矛盾。2010年通过注水井深部调驱治理,开发效果依然较差,油藏仍存在地层能量不足、侧向井见效比例低等矛盾;因此2011年7月开展沿裂缝侧向加强注水试验,取得了较好的效果,开发矛盾得到一定程度的缓解,为同类油藏注水的调整提供了一定的借鉴作用。

侧向注水;地层能量;注水;水驱效果

胡尖山油田安201区块长6油藏属特低渗岩性油藏,长6层总体为湖退进积沉积特征,发育三角洲平原和前缘沉积,砂体主要为分流河道和水下分流河道,平面上沿河道成带状展布,剖面上砂体相互叠置,油层稳定性好,平均地层厚度130 m~150 m,平均钻遇砂层30.9 m,油层16.9 m,油水层12.0 m。

油藏顶面构造特征总体表现出东高西低,呈坡度较小的单斜构造与区域上西倾单斜的构造背景相符[1],南部呈现出一条较浅的凹陷带;北部构造简单,为一坡度较小的单斜构造;中部整体为一鼻状隆起,在鼻状隆起的构造背景下又出现一些小的凹陷和凸起。

长6层储层物性较差、非均质性强、裂缝发育。表现为中孔、低渗特征,储层平均孔隙度13.4%,平均渗透率1.44×10-3μm2;长6层存在高角度天然裂缝,裂缝走向以NE向裂缝为主,平均裂缝走向为65°~75°。

1 注水调整背景

(1)主向井见水,裂缝方向水线贯通:研究区初期采用480 m×150 m菱形反九点井网,井排方向为NE72°。从2009年开始,研究区水淹井逐年增加,截止2011年7月水淹井达到43口,占区块总井数的21.3%;优势见水方向NE72°,水线呈平行条带状,与人工裂缝方位一致,主要呈现12条沿裂缝水线贯通。

(2)注水井深部调驱效果较差:2010年在该区三条裂缝带上实施了9口注水井深部调驱措施,对应6口主向水淹井中仅2口有效,且失效后水淹套返,因此在裂缝带上针对主向井堵水措施效果较差。

(3)地层压力保持水平低,侧向井受效缓慢:研究区地层压力11.9 MPa,压力保持水平77.7%,其中侧向井压力11.5 MPa,压力保持水平75.2%;截止2011年 7月,侧向井见效51口(其中见水见效6口),占侧向井比例36.4%,见效程度低。

(4)自然低递减大,稳产形势严峻:2010年以来,因主向井见水、侧向井不见效,老井产量持续下降,2011年1-7月自然递减率达到24.2%,稳产形势严峻。

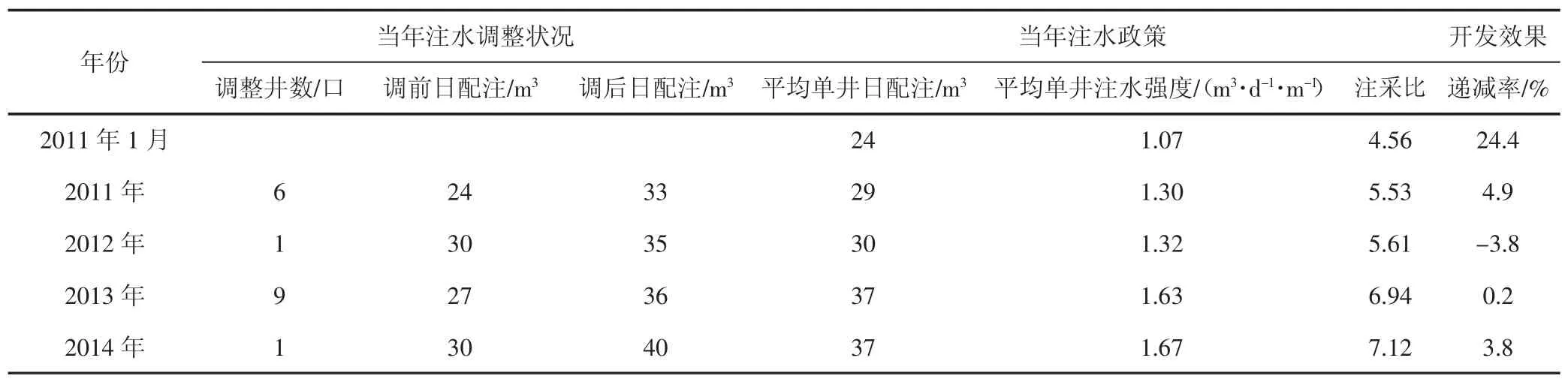

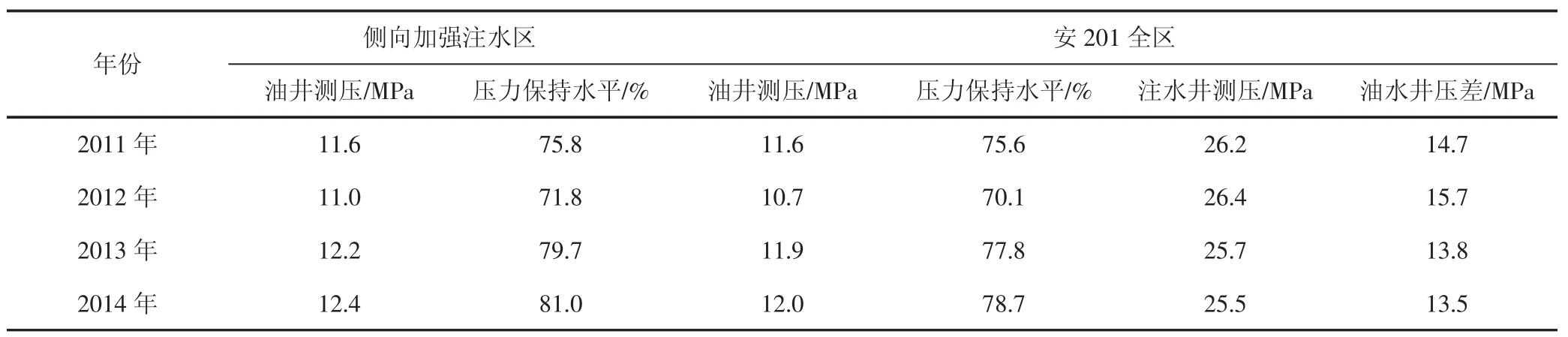

表1 研究区南部历年注水调整及开发效果

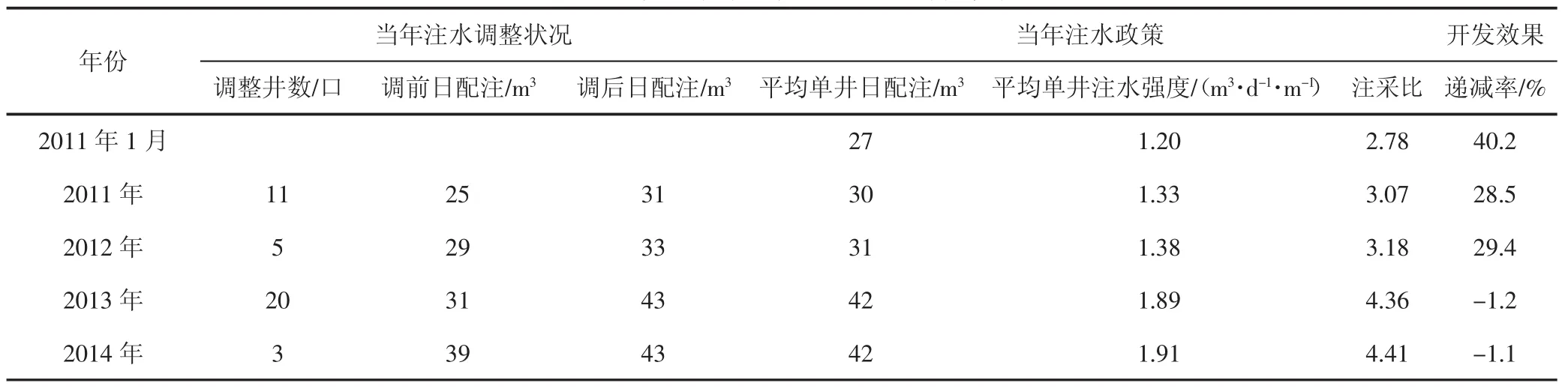

表2 研究区中部历年注水调整及开发效果

2 实施效果评价

2.1精细注水方案制定

2.1.1裂缝带分布2011年3月对沿裂缝方向上的水淹井实施了地质关井,全区形成了12条沿裂缝侧向注水井组。南部裂缝带上的6口水淹井关井,形成了5条裂缝较短的注水井组;中部裂缝带上的20口水淹井关井,形成了7条沿裂缝侧向注水井组。

2.1.2注水参数确定结合油藏储层特征,依据注水强度法,合理该区注水井单井配注,再结合生产动态,确定合理注采比。

注水强度表达式:

式中:A-注采井组面积;Pf-注水井最大井底压力,Pf=Pwf×0.9;λ-真实启动压力梯度,λ=0.011 6×K-1.2767;Pwf-破压,28.1 MPa;P-原始地层压力,15.3 MPa;Krw-残余油时水相渗透率,0.43;Bw-水体积系数,1.0;Rw-井半径,0.122 3 m,K-平均有效渗透率,1.44 mD;μw-地层水粘度,0.5~0.4。

根据计算,区块注水强度2.09 m3/d·m~2.61 m3/d· m。研究区南部裂缝带平均有效油层厚度22.4 m,中部裂缝带平均有效厚度22.2 m;结合注水强度以及开发动态确定沿裂缝侧向加强注水政策:中部侧向注水区注水强度2.03 m3/d·m~2.61 m3/d·m、单井日配注45.0 m3~57.9 m3;注采比4.6~6.1;南部侧向注水区注水强度2.10 m3/d·m~2.63 m3/d·m;单井日配注46.8 m3~58.5 m3;注采比8.5~11.1。

2.1.3精细注水调整沿裂缝注水井组按照“整体加强,逐步上调”的思路开展精细注水调整。2011-2012年试验阶段,为了观察效果,防止侧向井见水,配注调整较为保守;2013-2014年,根据开发效果,全面上调注水井配注。

2.1.3.1南部裂缝井组南部5个裂缝井组共11口注水井,2011-2014年共上调注水井配注17井次,平均单井日配注24 m3上调至37 m3,注水强度1.07 m3/d·m上调至1.67 m3/d·m,注采比4.56上调至7.12。

研究区南部主要经历2011、2013年两次配注调整工作,通过调整,递减率逐年下降,目前(2015年2月)递减率1.9%,调整效果明显。

2.1.3.2中部裂缝井组中部7个裂缝井组共23口注水井,2011-2014年共上调注水井配注39井次,平均单井日配注27 m3上调至42 m3,注水强度1.20 m3/d·m上调至1.81 m3/d·m,注采比2.78上调至4.41。

研究区中部主要经历2011、2013年两次配注调整工作(2012、2014年局部调整),通过加强注水,2013年以来,递减由2011年1月的40.2%下降至目前(2015年2月)的-7.0%,连续三年实施负递减,产量逐渐上升,油井见效明显,调整效果显著。

2.2效果评价

2.2.1递减持续下降通过2011-2014年沿裂缝侧向加强注水,全区递减率由2011年1月的30.0%下降至2.2%;其中沿裂缝侧向加强注水区递减率由2011年1月的38.9%下降至-5.4%,裂缝侧向加强注水区开发效果明显较全区好。

2.2.2水驱效果改善,动态采收率提高水驱特征曲线法:长6油藏原油粘度为9.3 mPa·s,中粘(3 mPa·s~30 mPa·s)油田使用甲型水驱特征曲线评价注水开发效果[2]。

马克西莫夫-童宪章甲型曲线表达式为[3]:

其累积油与含水率关系式:

式中:fw-含水率,98%;Np-可采地质储量,万吨;b-斜率;a-截距。

调整前:a=0.709 2,b=0.021,通过计算可采储量109.4万t,采收率15.1%;调整后:a=0.779 9,b=0.016 7,通过计算可采储量139.2万t,采收率19.3%。通过调整,裂缝区最终采收率提高4.2%。

表3 侧向加强注水区与全区历年递减对比表

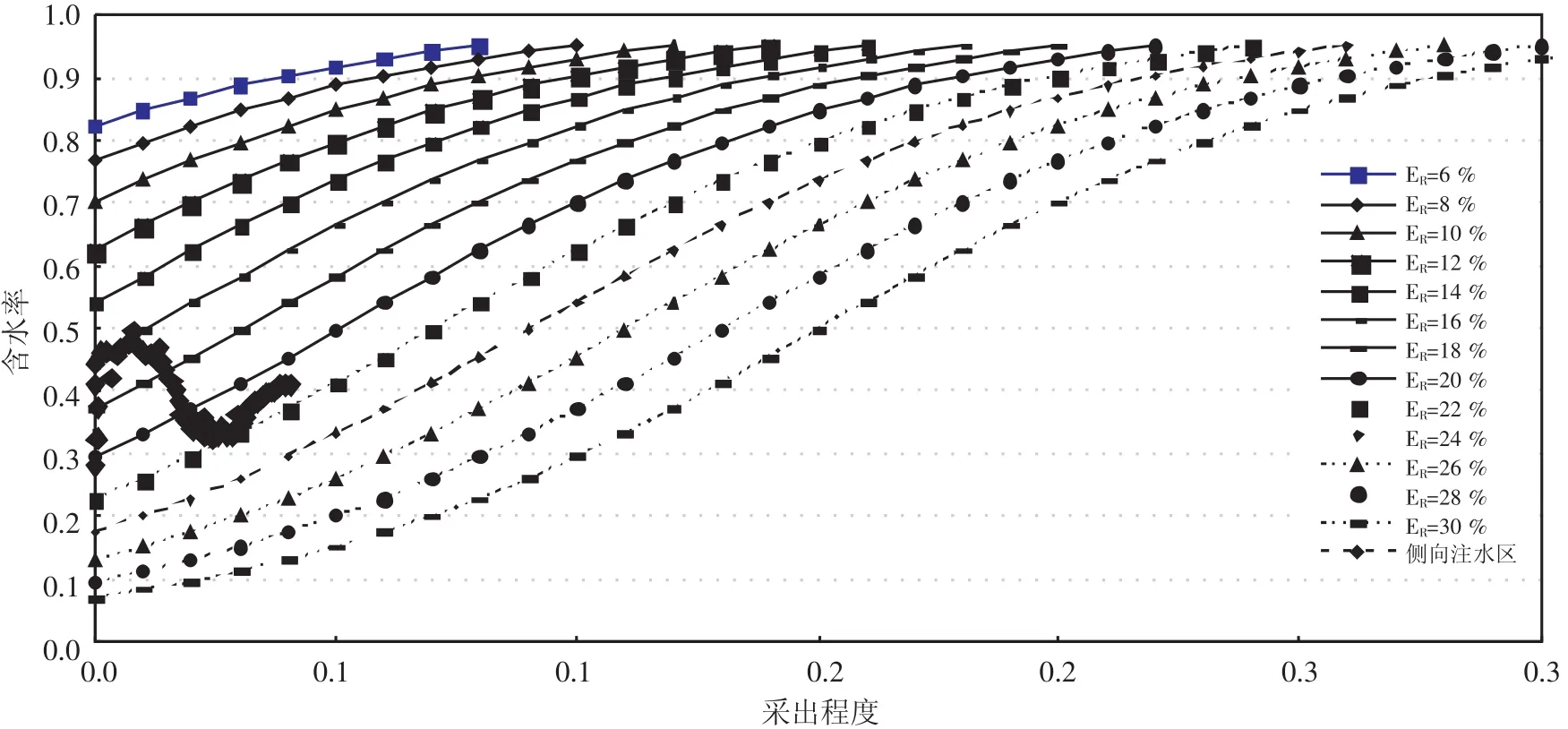

图1 侧向加强注水区含水与采出程度关系曲线

表4 裂缝区与全区历年压力对比表

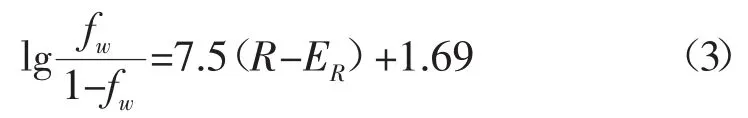

利用童宪章导出的水驱曲线法评价动态采收率。含水与采出程度关系式:

式中:fw-含水率,98%;R-采出程度;ER-最终采收率。

根据含水与采出程度关系曲线分析,通过沿裂缝加强注水,开发效果变化,动态采收率由16%上升至21%,预计采收率提高5%。

通过水驱曲线、含水与采出程度曲线综合对比分析,裂缝区沿裂缝加强注水后,水驱开发效果变好,预计采收率提高至20%。

2.2.3油井见效比例逐年提高通过2011-2014年沿裂缝加强注水,侧向井见效程度逐年提高,累计新增见效井43口,见效比由29.4%上升至65.5%。

2.2.4地层压力逐渐上升,但驱替系统建立缓慢沿裂缝侧向加强注水区地层压力12.4 MPa,高于全区平均地层压力(12.0 MPa);与2012年相比,地层压力逐渐上升,且注水井与油井间压差逐年减小,说明通过侧向加强注水后,水驱驱替系统已缓慢建立。

但目前压力保持水平仍然较低,通过研究以及动态分析认为:实际压力梯度小于启动压力梯度以及无效注水是压力保持水平低的主要原因。

(1)实际压力梯度小于启动压力梯度,驱替系统难以建立:该区采用排距为150 m沿裂缝排状注水井网,油水井间压力梯度0.035 MPa/m,小于平均启动压力梯度(0.041 MPa/m),导致驱替系统建立缓慢[4]。

(2)个别裂缝两端延伸,导致无效注水:目前沿裂缝侧向注水井组月注采比5.23,累计注采比3.42,但地层压力保持水平依然较低;通过动态观察,油藏边界外2.1 km的A155井在裂缝带上,动态表现为长6层投产见水,认为研究区裂缝延伸较远,长6层注水利用率较低,是导致压力保持水平低的重要因素。

3 结论和认识

(1)研究区裂缝发育,水线贯通,为沿裂缝注水提供了基础条件。

(2)通过在裂缝区开展沿裂缝加强注水,递减大幅下降,水驱开发效果变好,油田开发形势变好。

(3)在特低渗透裂缝油藏执行“沿裂缝侧向加强注水”政策,可采储量增加,是提高采收率的重要手段。

(4)研究区受井排距较大以及因裂缝延伸导致无效注水的影响,驱替效果依然较差,建议下步通过裂缝端部堵水、油水井大排量压裂引效等方式提高开发效果。

(5)通过研究区的侧向加强注水效果评价,对低渗透裂缝油藏注水开发调整工作提供技术借鉴。

[1]曾联波,郑聪斌,等.陕甘宁盆地区域裂缝成因及其地质意义[J].中国区域地质,1999,18(4):391-396.

[2]高文君,徐君.常用水驱特征曲线理论研究[J].石油学报,2007,28(3):89-92.

[3]叶锋,刘勇,王琦,等.童氏含水率预测方法的改进[J].天然气与石油,2014,32(3):38-40.

[4]苏法卿,孙志刚,任忠斌.低渗透砂岩油藏油水两相最小启动压力梯度实验研究[J].油气地质与采收率,2004,11(4):44-48.

[5]李建山,陆红军,杜现飞,等.超低渗储层混合水体积压裂重复改造技术研究与现场试验[J].石油与天然气化工,2014,43(5):515-520.

The evaluation of effect on water-flooding broadside for extra-low permeable fracturing reservoir

ZHENG Kui,CHEN Xinjing,LI Yanqiu,HE Wensi,WU Yupeng,CHEN Zhangshun,ZHANG Huanguo,HUANG Wei

(Oil Production Plant 6 of PetroChina Changqing Oilfield Company,Xi'an Shanxi 710200,China)

An 201 Chang 6 oil reservoir realized the full scale of productivity construction industry in 2009.Due to fracture development,exposing the principal stress directional wells water flooding,the speedy production declining.Through the deep profile control,the effect is poorly developed,insufficient reservoir formation energy,the proportion of low effective lateral wells.Therefore conducted along the fracture strengthen water injection experiment in July 2011,and achieved better results.The means of tracking and evaluating for along the fracture strengthen water flooding aimed at hujianshan oil field has he scientifically directive sense to other oil field.

water-flooding broadside;formation pressure;water injection;water flooding effect

10.3969/j.issn.1673-5285.2015.07.015

TE357.6

A

1673-5285(2015)07-0064-04

2015-06-23

郑奎,男(1983-),2008年长江大学毕业,工程师,从事老油田开发稳产工作,邮箱:zhk1_cq@petrochina.com.cn。