两种煤液化残渣氧化萃余物中有机化合物的分析

2015-10-27郝敬团魏贤勇

王 立,姚 婷,郝敬团,魏贤勇

(1. 中国矿业大学 化工学院,江苏 徐州 221116; 2. 空军勤务学院航空油料物资系,江苏 徐州 221000)

两种煤液化残渣氧化萃余物中有机化合物的分析

王 立1,2,姚 婷1,2,郝敬团2,魏贤勇1

(1. 中国矿业大学 化工学院,江苏 徐州 221116; 2. 空军勤务学院航空油料物资系,江苏 徐州 221000)

在40oC恒温水浴下用次氯酸钠用NaClO对两种煤液化残渣进行氧化,利用GC/MS手段分析了氧化萃余物中化合物的组成和结构特征,检测到的化合物主要包括酯、酮、酸和一些杂原子化合物。同时阐述了煤液化残渣中结构组成常用的研究分析手段,为研究煤液化残渣的性质及高附加值利用提供了有益的信息。

煤液化残渣;气相色谱/质谱联用分析;分析方法;组分分析

煤直接液化生产过程中,无论应用那种煤炭直接液化工艺,无论采用何种固液分离方法(减压蒸馏、溶剂萃取和过滤等),都会产生约占液化原煤量30%左右的液化残渣[1]。它是一种高炭、高灰和高硫的物质,主要由未转化的煤、无机矿物质以及煤液化催化剂组成。无论是从液化整体的经济性,还是从资源利用和环境保护的角度出发,都需要对液化残渣进行转化利用,处理液化残渣最好的方法就是将残渣合理利用,通过反应得到对社会发展有益的化学品[2]。在确定其最佳利用途径之前,准确了解其物化性质是极其必要的,因此液化残渣的利用研究具有很重要的意义。

1 实验部分

1.1 煤样

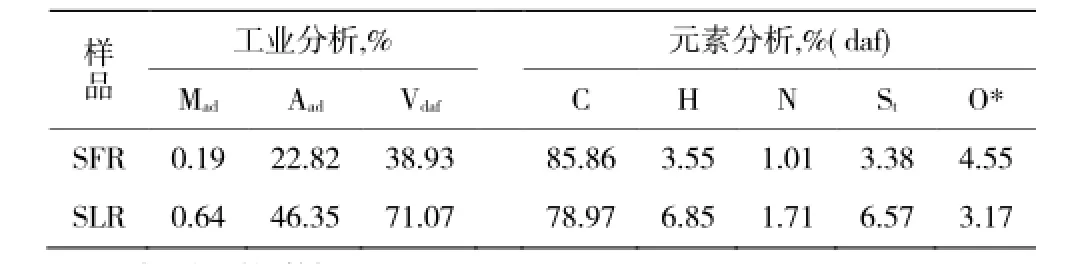

实验选用神府(SFR)和胜利(SLR)煤直接液化残渣作为研究用对象,所用样品由中国煤炭科学研究总院北京煤化工分院提供。将煤液化残渣粉碎至过200目筛,并在100oC下真空干燥4 h,然后保持真空状态冷却至室温,取出置于充氮的干燥器内备用。样品的工业分析与元素分析列于表 1,SLR的水分、灰分、挥发分、氢、氮和硫含量与H/C比都比SFR的高,而氧含量低于SFR。

表1 样品的工业分析与元素分析Table 1 Proximate and ultimate analyses of the samples

1.2 仪器与试剂

实验中所用仪器设备包括:常用标准玻璃仪器、聚四氟乙烯塞的分液漏斗(500 mL)、上海医用恒温设备厂生产的DZF-3型真空干燥箱、上海医用仪器厂生产的CQ50型超声波清洗器、德国Sartfrius公司生产的BP 110S型电子天平、瑞士Büchi公司生产的R-134型旋转蒸发器、Büchi B-580型旋转蒸馏仪、美国惠普公司生产的HP 6980/5973型气相色谱/质谱联用仪(GC/MS)。

所用试剂均为市售分析纯试剂,包括质量分数为10% 次氯酸钠(NaClO)水溶液、石油醚、二硫化碳(CS2)、四氯化碳(CCl4)、乙酸乙酯等。所有有机试剂均用旋转蒸发仪蒸馏精制后使用。

1.3 实验步骤

1.3.1 样品的处理

各称取5 g神府与胜利煤液化残渣并量取200 mL 10 % 次氯酸钠溶液加入到500 mL的圆底烧瓶中,在40oC恒温水浴中搅拌反应6 h,用减压抽滤的方法以孔径为 0.2 μm的纤维素滤膜将反应混合物分离为水溶液(黄褐色)和水不溶物(氧化残渣滤渣)。再依次用石油醚、二硫化碳(CS2)、四氯化碳(CCl4)和乙酸乙酯用500 mL分液漏斗萃取,四级萃取后水相烘干后用重氮甲烷酯化,将酯化得到的有机相(EOP)浓缩后用GC/MS考察萃取物的化学成分。

1.3.2 分析方法

采用GC/MS进行分析。色谱条件:美国惠普公司生产的HP 6890型气相色谱仪(GC,石英毛细管柱 HP-5,30 m×0.25 mm×0.25 m,Cross-linked 0.5% PhMe Siloxane);氦气为载气,流速为 1.0 mL/min;进样口温度300oC。质谱条件:EI源,70 eV,离子源温度230oC。质量扫描范围30 amu-500 amu。

化合物的鉴定:通过 NIST05谱图库化合物质谱数据进行计算机检索对照,根据置信度或相似度确定化合物结构;对于难以确定的化合物,则依据主要离子峰、特征离子峰和分子量与参考文献资料相对照确定化合物的结构。

2 结果和讨论

2.1 水相酯化产物的GC/MS分析

两种样品各级萃取收率均不高,SFR 和 SLR经氧化后水溶液中的化合物能溶于四级溶剂的有机物比较少,四级萃取率的总和分别为 5.24%和6.11%。

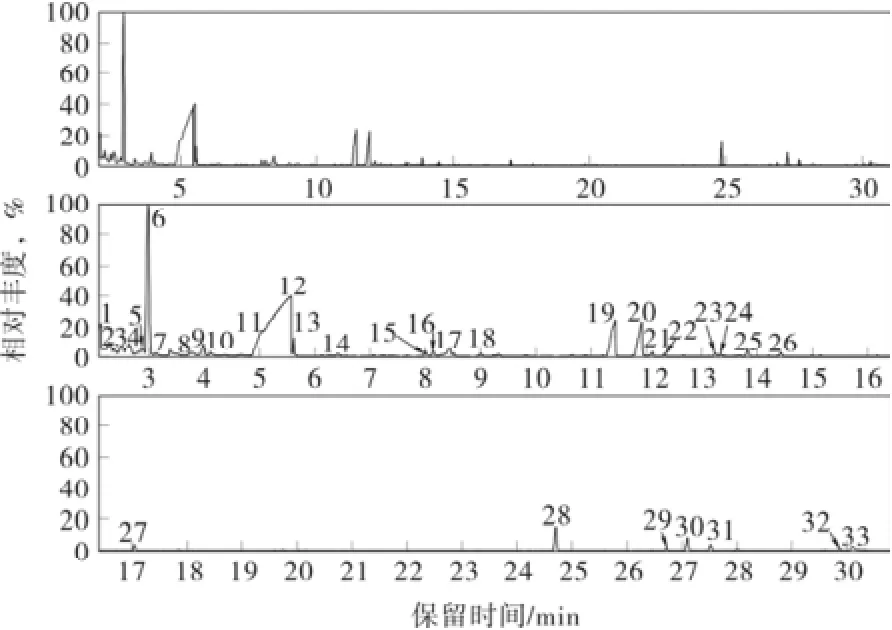

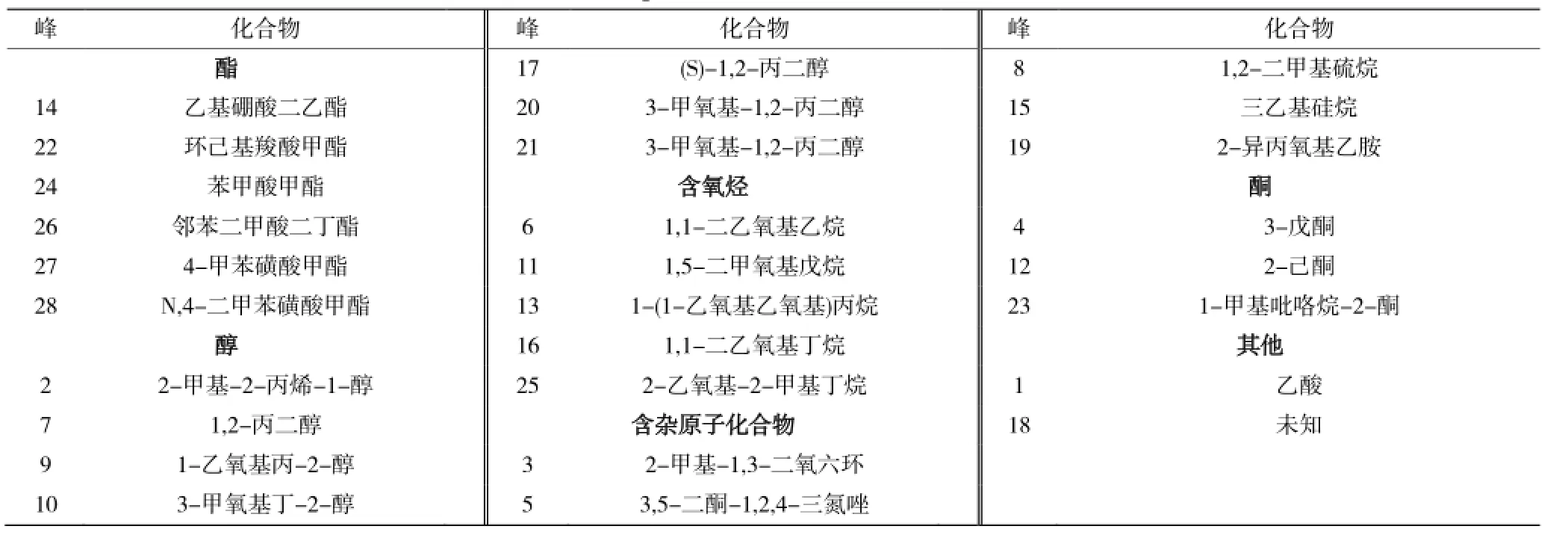

SFR氧化水溶液四级萃取后水相酯化产物GC/MS总离子流色谱图见图1,检测到33种有机化合物。将检测到的化合物进行分类,分别为酯类16种、醇5种、酸4种、含氧烃4种、含氮1种及1种未知化合物,分别列于表2中。检测出的物质中酯类占绝对优势,酸、醇和酮应为酯化后又重新水解的产物。

图1 神府样酯化所得有机相的总离子流色谱图Fig.1 TIC of EOP from SFR

表2 神府样酯化所得有机相中检测到的有机化合物Table 2 Compounds detected in EOP from SFR

图2列出了SLR氧化水溶液四级萃取后水相酯化产物GC/MS总离子流色谱图,共检测出28种有机化合物。检测到的化合物包括6种酯、7种醇、5种含氧烃、5种含杂原子化合物、3种酮、1种酸和1种未知化合物,表3总结了这28种化合物。

图2 胜利样酯化所得有机相的总离子流色谱图Fig.2 TIC of EOP from SLR

从表1可知,元素分析中,SFR含氧量较SLR高,达到4.55%;结合SFR和SLR氧化水溶液四级萃取后水相酯化产物的GC/MS分析结构,SFR中检测到的含氧化合物多于SLR。元素分析中,SLR中的N、S含量均高于SFR;故SLR中检测出较多的杂原子化合物,如含氧的杂环化合物 2-甲基-1,3-二氧六环(峰3),含硫的化合物1,2-二甲基硫烷(峰8),含氮化合物3,5-二酮-1,2,4-三氮唑(峰5)和2-异丙氧基乙胺(峰19)及含硅化合物三乙基硅烷(峰15);而SFR中仅检测出一种含氮化合物 5-苯基-1H -3(2H)-硫-1,2,4-三氮唑(峰29)。

两种煤液化残渣的氧化水溶液四级萃取后水相酯化产物中,酯、醇和酮类都占绝对优势,说明两种样中化合物的组成具有一定相似性。但是,两种煤液化残渣的氧化水溶液四级萃取后水相酯化产物中能检测到的有机化合物的种类和含量相比较而言少之又少,可能是因为此类物质为溶于水相的组分或者是分子量较大的有机化合物,超出了GC/MS的检测范围。由于气质检测的局限性,要想深入了解此类物质的化合物的组成,达到高效洁净的利用,必须采用其他的检测方法。

表3 胜利样酯化所得有机相中检测到的有机化合物Table 3 Compounds detected in EOP from SLR

2.2 煤液化残渣中结构组成的研究分析手段

由于煤液化残渣与原煤结构的相似性,故对煤液化残渣结构的研究可类似采用煤结构的研究方法。煤结构的研究,尤其是分子水平上的研究,一直是煤化学领域研究的热点。煤结构从分子水平上主要包括两方面的内容[3]:一是煤化学结构,即煤分子结构;二是煤超分子结构,即煤分子之间的相互关系。因此,对煤液化残渣结构的研究应包含有机物各组分分子结构的研究以及各分子间相互作用的研究。

有关煤结构研究方法分为[4]:化学法、物理化学法和物理法。其中化学研究方法主要包括加氢法、氧化法、热解法和官能团分析法等;物理化学研究法主要为溶剂萃取法、吸附法和物化特性法等类似方法;物理研究法则是依靠近代新技术和先进的仪器设备对结构进行研究,例如:X射线衍射分析、红外光谱分析、核磁共振分析、电子自旋共振分析和扫描电镜分析等。表征有关煤结构的主要方法有元素分析、傅立叶变换红外光谱(FTIRS)、GC/MS、高效液相色谱/质谱联用(HPLC/MS)和核磁共振波谱(NMR)分析。

郭振兴等[5]以石油醚(PE)和 CS2为溶剂对淮北煤进行了按时间段分次取样的两级索氏萃取,并采用傅立叶变换红外光谱(FTIRS)对萃取物进行了定性和定量分析,表明可萃取组分的溶出具有时序性和阶段性特点。Sobkowiak等[6]用散射FTIRS分析了煤的吡啶萃取物,求出其中芳香族和脂肪族碳含量比。

GC的分离功能和MS的鉴定功能已被广泛地应用于煤溶剂萃取物的结构和组成分析。GC存在对难挥发和不稳定成分的分离分析十分困难,HPLC可以弥补GC的不足,但存在分离效果欠佳的问题。20世纪80年代初期发展起来的MS/MS技术是用质谱分离和鉴定煤液体混合物中单个组分的新方法。徐秀峰等[7]采用MS/MS技术对抚顺老虎台气煤吡啶抽提残煤热解加氢产物的组成进行了结构解析。Ciupek等[8]利用MS/MS技术鉴定出煤液化产物中稠环芳烃结构,并比较了由不同电离源所得到的各种离子质谱图的区别。

NMR用于煤结构研究主要提供碳、氢原子分布和缩合芳环结构等结构信息。煤的1H NMR谱和13C NMR谱都有两个宽化的峰,分别属于芳香族和脂肪族的C和H。弥散的吸收谱表明煤中的C和H所处的微环境很复杂。徐秀峰等[9]利用1H NMR和13C NMR技术分析了气煤吡啶抽提残煤热解加氢产物的组成结构,计算得到各组分的平均分子结构中含有的芳环数、芳核片数和平均取代度,这些结果对推断原始煤的大分子结构具有参考价值。

3 结 论

煤液化生产过程会产生约占液化原煤量 30%左右的高碳、高硫和高灰的液化残渣。目前国内外相关研究多中在煤液化残渣的流变、热解等性质上,如何将煤液化残渣变废为宝成为如今乃至今后煤炭利用中具有一定挑战性的重要研究方向。本文对其氧化解聚后萃取后的水相产物进行分析,以期一定程度上揭示煤液化残渣的结构组成。受液化残渣结构的复杂性(主要由未转化的煤、无机矿物质以及煤液化催化剂组成)制约,水相的酯化产物中能检测到的化合物有限,不能充分体现煤液化残渣中的结构组成。要不断深入研究煤液化残渣的分离提取方法和分析检测手段,从分子水平上对液化残渣的化学组成和结构特征进行了解,才能达到合理利用残渣得到对社会有用的化学品。

[1] Sugano M, Ikemizu F, Mashimo K. Effects of the oxidation pretreatment with hydrogen peroxide on the hydrogenolysis reactivity of coal liquefaction residue[J]. Fuel Process Technol, 2002(77/78):67-73.

[2] Cornils B, Hibbel J, Ruprecht P. Gasification of hydrogenation residues using the texaco coal gasification process[J]. Fuel Process Technol,1984, 9 (2): 251-252.

[3] 曾凡桂,张通,王三跃,谢克昌. 煤超分子结构的概念及其研究途径与方法[J]. 煤炭报,2005,30(1):85-89.

[4] 袁银梅,郑明东,李超祥. 煤结构研究及其在新材料制备中应用[J]. 煤化工,2004,(2):47-50.

[5] 郭振兴,高春楠,张春明,等. 淮北煤两级分次萃取物的红外光谱分析[J]. 煤化工,2006,127(6):34-35.

[6] Sobkowiak M, Painter P.A. Comparision of Drift and KBr pellet methodologies for the quantitative analysis of functional groups in coal by infrared spectroscopy[J]. Energy Fuels, 1995, 9 (2): 359-363.

[7] 徐秀峰,张蓬洲. 用MS/MS研究气煤吡啶抽提残煤热解加氢产物的组成结构[J]. 煤炭转化,1995,18(3):76-79.

[8] Ciupek J D, Cooks R G, Wood K V et al. Mass Spectrometry/Mass Spectrometry: Capabilities and Applications to Fuel- Related Materials[J]. Fuel, 1983, 62 (7): 829.

[9] 徐秀峰,张蓬洲,杨保联,等. 用13C NMR及技术分析气煤加氢产物中沥青烯段分的组成结构[J]. 燃料化学学报,1995,23(4):410-416.

Chemical Compositions of Oxidation Extraction Residues of Two Coal Liquefaction Residues

WANG Li1,2, YAO Ting1,2, HAO Jing-tuan2, WEI Xian-yong1

(1. School of Chemistry and Engineering and Technology, China University of Mining and Technology, Jiangsu Xuzhou 221116,China; 2. Department of Aviation oil and material, Air Force Logistics Institute, Jiangsu Xuzhou 221000, China)

Residues from direct liquefaction of Shenfu and Shengli coals were oxidized in sodium hypochlorite aqueous solution at 40 ℃. The oxidation extraction residues were analyzed with gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS). The results show that the detected compounds mainly consiste of esters, ketones, acids and heteroatom-containing compounds. Meanwhile, common analytical techniques were simply summarized, which could provide feasible reference for effective separation and value-added use of the oxidation extraction residues.

Coal liquefaction residue; Analysis with gas chromatography/mass spectrometry; Analysis method;Chemical composition

TQ 529

A

1671-0460(2015)12-2919-04

2015-09-15

王立(1961-),男,河南开封人,教授,1982年毕业于武汉大学物理化学专业,研究方向:航空油料应用。E-mail:xzafwl@163.com。