被文学史遗忘的罗愿

2015-10-22李成晴

李成晴

(清华大学 中文系,北京 100084)

被文学史遗忘的罗愿

李成晴

(清华大学 中文系,北京 100084)

罗愿为杨万里门人,与辛弃疾、朱熹为友,其古文在南宋颇受朱熹、楼钥、方回等人的推重,王士祯且评为“南渡后第一”。其文存世不多,然博雅精醇,皆有为之作。罗愿古文系学者之文,为文高其理,古其意,敦儒尚学,细密精严,且于文体尝试新变,同陆游等人的文士之文以及朱熹等人的道学之文鼎立而三,同为南宋古文家的代表。在文学史上,应当有罗愿的专门介绍。

罗愿;古文;《鄂州小集》;风格;文学史地位

罗愿字端良,号存斋,安徽徽州歙县人,生于南宋绍兴丙辰年三月(公元1136年),卒于淳熙甲辰年七月(公元1184年),尝为鄂州知事,后世称罗鄂州,平生文字由刘子澄辑录刊刻,名《鄂州小集》,存诗28题,词1首,各体文不足60篇,不及原作数量的什之一。

罗氏为新安世家,自幼受文学熏育,七岁能作《青草赋》,及长,常数月不妄下一语,必精思纯熟而后为之,可见其不苟作。《宋史》于《罗汝楫传》之后附小传,谓“罗汝楫字彦济,徽州歙县人……愿字端良,博学好古。法秦汉为词章,高雅精炼,朱熹特称重之。有《小集》七卷,《尔雅翼》二十卷。”小传所说的“朱熹特称重之”,见于朱熹《与刘子澄》书信,谓罗愿“文字细密,有经纬”,表示愿附名《鄂州小集》之后。另曹宏斋《鄂州太守存斋先生罗公传》:“乾淳间,朱文公、周益公视为畏友,《淳安县社坛记》,文公自谓不如。”可见朱熹而外,当时的“文坛领袖”周必大对于罗愿也颇为敬重。

除小传所载,罗愿还纂修过《淳熙新安志》,谨严有法,后人推为取法班马的佳作。罗愿在学术史上或被称为史志学家,或因雅学而被广泛征引,唯独他的文学成就尤其是古文造诣,虽在南宋以迄清代备受推重,且被誉为“南渡后文章有先秦、西汉风,惟罗鄂州一人”,却淡出于近现代学术研究的视野。

一、文学史的缺席

就调查到的资料看,自民国以来,比较通行的文学史著作十二种里,没有一种论及罗愿的古文,

然而这种遗忘与罗愿的古文在南宋至清代所受的推重是不相称的。除开篇所提到的朱熹、周必大以外,《鄂州小集》书后罗朗跋语进行了一一列举:“鄂州崛起南渡,直逼西京。当时闻人若刘静春、楼宣献、杨诚斋、汤东涧、马碧梧咸服膺则傚不置。而闻风翘企、力为表章者,则自郡人方虚谷、洪杏庭、曹宏斋、郑师山、陈定宇、赵东山、程篁墩与夫王厚斋、宋潜溪、王华川、杨升庵、都南濠、李于田诸名硕以下,指不胜屈也。”

罗朗所举,并非托空揣度之语,下文就他所提到的南宋尤闻名者数人,举证其对罗愿古文的评价。楼钥《又题所书罗端良文三篇》说:“新安罗端良愿,公辅器也,止于鄂州,世所共惜。刘子澄清之为倅,亟以其诗文为《小集》,以不暇求全也。所作无不精妙,而《陶令祠堂记》、《社坛记》、《尔雅翼后序》尤为高胜。端良方无恙时,尝以此三篇见寄,意亦其最得意者。余每为子弟诵之,从子深请书此卷后。有作者欲论渊明及社稷事,恐无以过此。《尔雅翼》一书,深恨未得见之也。”杨万里为罗愿长辈,罗愿曾以门人自称,据缪荃孙《艺风藏书续记》卷六“影宋钞本诚斋集一百三十三卷”下:“卷末有‘嘉定元年春三月,男长孺编次。端平元年夏五月,门人罗端良校正。'”汤汉在文学史上以《陶靖节先生诗注》著名,曹宏斋《鄂州太守存斋先生罗公传》:“迩岁汤东涧公汉宝藏公《小集》,每为文,必读数十百过方下笔,客猝至,扄箧惟谨。马碧梧公廷鸾久在翰苑,身至宰辅,里居之日,讲问公《小集》,愿见不可得,至从某转求之。然则存斋之所以不亡者有在。”方回《跋罗鄂州〈尔雅翼〉》谓:“回闻先生君子,南渡后文章有先秦、西汉风,惟罗鄂州一人。”王应麟曾搜寻罗愿遗作,且梓刻罗愿《尔雅翼》以行世,仿罗愿序文韵语体而作《尔雅翼后序》,洪焱祖为之注,杏庭乃其斋号。罗朗所举之外,尚有刘克庄,其《后村诗话》也曾说“罗鄂州文虽少而善”。故而《四库提要》称“朱子当南宋初,方回当南宋末,其推重如出一辙。知一代作者,于愿无异词矣”。

南宋以后,推重日增。罗朗已经举到的元明诸人不烦赘述,另外如祝允明称罗愿之文“理致严实,规模尔雅”,明儒苏伯衡“学为古文词,思得公之文以为师法”,王士祯谓“宋南渡之文,吾喜陆游、罗愿”,张南漪“古文最嗜罗存斋,于近人则喜顾亭林”。乃至到了晚清,仍有人论古文以罗愿为鹄的,如姚莹《复光律原书》:“里中人至奉八月书,知竹虚携函已达,起居无恙。近抱曾孙著述益闳富,而自执谦约,以为文仅如罗鄂州,诗仅能如许丁卯,笔记步趋沈洪后尘,可谓深情雅韵使人意远者矣。”此外如程敏政《新安文献志》、徐乾学等编《古文渊鉴》、庄仲方编《南宋文范》,都收选了罗愿的古文。自南宋至清末诸公,大都为文史领域的大家,他们对罗愿的文学所看重的,同南宋诸人一样,皆在古文这一方面,现当代文学史阙而不书,未免有遗珠之憾。那么,罗愿的古文风格究竟如何呢?

二、罗愿古文风格论

前贤评价罗愿古文的风格,以章藻功最为扼要周备,其《刻罗鄂州小集序》说:“缅风云于德水,钟不曾沉;识牛斗于丰城,剑还自出。雄深典核,博奥奇高,气轹古而词切今,文垂条而理立干。”这段文字于《鄂州小集》文、质、理、气诸方面皆有概括,基本融会了章氏之前对罗愿古文的所有论断,分析起来,有理高、意古、敦儒尚学、细密精严、文体新变五个方面。

(一)理高

刘声木《苌楚斋续笔》卷一“南宋罗愿论文语”条曰:

“南宋罗愿撰《鄂州小集》六卷、《附录》二卷,古文为南宋一大家。其论文谓:‘作文不在词涩言苦,使人难读,在于高其理,古其意’云云。其说颇佳,真得为文之秘诀也。”

此论又见乾隆时刘纶《松泉集序》:“(汪由敦)又曰:‘宋罗鄂州有言,作文不在词涩言苦,使人难读,在于高其理,古其意。”其实,此语本是北宋柳开的论文名言,柳开《应责》曰:“古文者,非若辞涩言苦,使人难诵读之,在于古其理,高其意,随言短长,应变作制,同古人之行事,是谓古文也。”然而汪由敦、刘声木皆引作罗愿语,当有所本,而非误记。可能的情况是,罗愿认同且曾转述柳开之论,在清代为汪、刘所见,只是如今文献已不足征了。又汪、刘引文调换柳开“古其理,高其意”为“高其理,古其意”,于文义更合,此种对句,当然也可读为互文。林公庆“先生之文,范于理而雄深雅健,追古作者”的说法,也是对罗愿古文“理高意古”的评论。

罗愿的古文,最为论者所称道的有《淳安县社坛记》、《陶令祠堂记》、《尔雅翼后序》、《新安志序》、《帝统》等文,罗愿对前三篇也是很满意的,曾专门手抄,寄示楼钥。通过细读这几篇文章可以发现,罗愿古文的“理高”,在于议论既有独到的识见,又能切合古义,这一点通过朱熹的评价就能窥其一斑。淳安县社稷坛建成后,罗愿也曾托刘子澄请朱熹为《社坛记》,二人因此便有同题为文的机会。朱熹复书罗愿,讨论社稷坛礼制,今收入《晦庵集》中,名《答社坛说》。四库馆臣于《朱子礼纂》提要曰:“又集载《鄂州社坛记》,前列罗鄂州所定坛壝制度及社稷向位,朱子必以其深合典礼,故详述之,以补礼文之阙。”便指出了朱熹看重罗愿《社坛记》的原因。

朱熹又曾两度给罗愿好友刘子澄写信,表达对罗愿《淳安县社坛记》的欣赏,同时自谦同题文章“不古不今”、“不成文字”。朱熹《答刘子澄》曰:“罗守之文,可谓有益于古矣。《社坛记》已写送似矣,此是状体文章,不古不今,不知是何乱道,而人来求不已,殊不可晓,但可笑耳。”又朱熹《与刘子澄》曰:“李丈奏议行状可得一观,幸甚。……他时与《罗鄂州小集》皆愿附名于其后,然亦只能作题跋,无力做得大文字也。被芗林向丈来催后序,正冗,未能下笔,近得书,乃以死见要,甚令人皇恐也。《社记》朴拙粗疏,不成文字,不知端良以为如何?渠文字细密有经纬,可爱,真如来喻之云也。”朱熹在这里歉抑尽礼,自属儒家敦厚之风,然其对罗愿文章“有益于古”的推许却并非谬奖。陆以湉《冷庐杂识》卷一“陶渊明祠堂记”条谓:“端良此文及《淳安县社稷坛记》,甚为朱子所称,盖以持论之独精也。”朱熹论文,看重见解,《朱子语类》曾记其对欧阳修诗文的评价:“欧公文字锋刃利,文字好,议论亦好。尝有诗云:‘玉颜自古为身累,肉食何人与国谋。'以诗言之,是第一等好诗,以议论言之,是第一等好议论。”可见其论文能从文气、文笔、议论的角度全面品评。

与《淳安县社坛记》同样以议论精到而为后世所称者,是《陶令祠堂记》。陆以湉《冷庐杂识》卷一“《陶渊明祠堂记》”条谓:“陶渊明《五柳先生传》、《归去来辞》,皆有悠然自得之趣,视矫世绝俗之士,相去悬殊。后世但知其人品之高,卓越千古,即史氏亦仅以隐逸目之。惟宋罗端良愿《祠堂记》最能得其品谊之实。”罗愿在文中有两个观点颇有辉光,其一曰:

“渊明生百代之后,独颓然任实。虽清风高节邈然难嗣,而言论所表,篇什所寄,率书生之素业,或老农之常务。仕不曰行志,聊资三径而已。去不曰为高,情在骏奔而已。饥则乞食,醉便遣客。不藉琴以为雅,故无弦亦可。不因酒以为达,故把菊自足。真风所播,直扫魏、晋浇习。尝有诗云:‘羲农去我久,满世少复真。汲汲鲁中叟,弥缝使其淳。’呜呼!自顷诸人,祖庄生余论,皆言淳漓朴散,繄周孔礼训使然,孰知鲁叟为此,将以淳之邪?”

“仕不曰行志”以下数句本于苏轼,然又有所推衍,王应麟《困学纪闻》卷十八“评诗”已经指出:“陶渊明诗:‘羲农去我久,举世少复真。汲汲鲁中叟,弥缝使其淳。'又曰:‘此中有真意,欲辩已忘言。'东坡云:‘渊明欲仕则仕,不以求之为嫌;欲隐则隐,不以去之为高。饥则扣门而求食,饱则具鸡黍以迎客。古今贤之,贵其真也。'葛鲁卿为《赞》,罗端良为《记》,皆发此意。”然而罗愿这一段文字尤其切要并且发自独立见解的是对陶渊明儒家身份的确认。近世论者,若陈寅恪、胡适、容肇祖诸先生,皆以陶渊明为道家自然主义的代表,然而梁启超先生则认为渊明“一生得力处用力处都在儒学”,钱锺书先生也主渊明为儒家,他认为“今人论西方浪漫主义之爱好自然,祗引道家为比拟,盖不知儒家自孔子、曾晳以还,皆以怡情于山水花柳为得道。亦未嗜胾而谬言知味矣。譬之陶公为自然诗人之宗,而未必得力于老庄”,便节引《陶令祠堂记》此段文字为证,且说“罗端良愿始发此意”,肯定了罗愿的创说之功。

其二曰:

“在县日浅,事虽不具见,然初不以家累自随。送一力助其子,而慈祥缱绻之意,与视俨等不殊,只此一语,便可祠之百世。”

陶渊明送一仆与其子,附信说“汝旦夕之费,自给为难。今遣此力,助汝薪水之劳。此亦人子也,可善遇之。”渊明此语,后世渐成箴言。罗愿于此最先表而出之,他所看重的,正是陶渊明“真风”中的仁人之心。

后人论罗愿古文,也多侧重其说理有见识且谨严的特点,马珹谓“鄂州之文,议论精粹,意趣深远,如《社坛》、《陶令祠堂》二记,皆有绝人之论”。郑玉《罗鄂州小集序》:“以予观之,《陶令祠堂记》、《张烈女庙碑》理严辞畅,读之如登轩陛而闻钟吕之音。至于论成汤之惭德,则所以发千古圣贤之心,明万世纲常之正者,为何如哉?宜其称于当时传于后世也。”“议论精粹”、“理严”都是有见于罗愿古文的“理高”。

“理高”根植于一个人的见识,倘其识见高远,则无论以什么文体写什么内容都能有所体现。检阅罗愿其他文章,也能看到至理胜义,随文而出,比如《汤论》论责任与物议,“世之君子,唯其责轻而虑近,幸人之不能议己,斯以为足于其心而已矣。若夫圣人之举措,不患不能慰天下之心,唯夫天下悦之太深,信之太笃,不复置疑于其间,则圣人方且以此为惧”,便颇能得立言之大端。此外,罗愿的《新安志序》也首先发明修方志的要义,成为方志学史上的一篇重要文献。

罗愿于《淳熙新安志》不仅是保存了新安一地的文献,更重要的是揭橥了方志的性质和大义,影响着后世的方志纂修者,其内在的根基也是罗愿的“理高”。章学诚论方志,以“政贵有恒,辞尚体要”为宗旨,认为《新安志》“意存著述”,屡屡称引此论。章氏于史籍义例考究甚严,他看重此书的原因是《新安志》以及序言使方志这一门类“有宗旨,比于史者,存斋发之”。清末民初的学者刘咸炘继承章学诚的观点,认为“方志之义,发于罗存斋”,并将《新安志序》选入《先河录》,以肯定罗愿在方志学的开创性地位。

罗愿之理高,不止古文立论如此,其诗作也往往蕴含着许多有益的见解,其在鄂州时祀社作《春社礼成借用寺簿释奠诗韵呈诸同官》诗:“素餐深觉惭涟漪,后稷句龙实吏师。平土至今犹有赖,配天在昔盖多仪。操豚底用勤巫祝,饷黍行看媚妇儿。海内和平颂声作,登歌还有载芟诗。”单宇《单宇诗话》以为“社日诗唐宋鲜有可选者,惟此篇韵险而理到”,便是肯定诗中对春社礼仪的见解。

(二)意古

罗愿的古文有三代两汉之风,自宋末方回后已为定评。方回《跋罗鄂州〈尔雅翼〉》曰:“回闻先生君子,南渡后文章有先秦、西汉风,惟罗鄂州一人。……今《新安志》行于世,与马班等。《小集》仅文之十一,刘公清之子澄所刊。”王祎《罗鄂州小集后序》也说:“一取法于秦汉,盖其学号称宏博,而其文雄深典雅,几于古矣。”宋濂《罗鄂州小集题辞》先述北宋古文之盛及南渡后“浮声切响”之弊,后谓罗愿古文“公挺其间,弗徇弗阿。濯其孽痾,障其颓波。谓六经之作,如日行天,不可以轧摩。唯秦暨汉,是则是效。”王芑孙《跋罗端良鄂州小集》也说:“乾隆壬子三月,楞伽山人信宿读易楼,读一过,如纟由金匮石室之书,而与夫向歆迁固者相对语也,不胜其喜,烧烛记之。”

所谓“意古”,大抵谓文气古,格调高雅,行文能写出三代两汉古文的意趣与风神。分开来说,文气古,要在如王祎所说“雄深”;罗愿文的格调高雅,郑玉评曰“缜密古雅”,宋濂评曰“高雅精炼”,祝允明评曰“规模尔雅”,亦即上引王祎所说的“典雅”。是以刘咸炘《文派蒙告》于南宋文选罗愿《淳安县社坛记》,谓“以示当时所谓高格,但稍凝密耳”。刘咸炘并非反对凝密,他认为“南宋文冗,元至明初大家以浓密救之。”在这里只是认为罗愿《淳安县社坛记》凝密稍过,其实这正是罗愿文风的另一特点,下文于第四条“缜密精严”详细讨论。

唐宋复兴古文的努力,皆以追尊秦汉为尚。如韩愈《答李翊书》有“非三代两汉之书不敢观”的名言,欧阳修《重修实录本传》也说“至修文一出,天下士皆向慕,为之唯恐不及,一时文字,大变从古,庶几乎西汉之盛者,由修发之”。罗愿古文上追秦汉,一方面是唐宋古文派风气影响使然,另一方面也由于自身有意识地努力。这种努力浅表者为文体借鉴,比如下文所论及的《尔雅翼序》韵语体对《史记·龟策列传》的模拟,又比如宋高宗绍兴内禅,罗愿作《帝统》,王渔洋指出其文体“仿《典引》、《贞符》之体”。其深层的努力则是“理高意古”这种根本上的自觉意识,这一自觉根基于罗愿的敦儒尚学。

(三)敦儒尚学

为文倘求理高意古,便需文士固培根本,确乎不拔。而罗愿于此,正得力于敦儒尚学。《史记》中司马迁谓“语曰:不知其人,视其友”,同样,要理解一位作家的诗文艺术,也需要对作家的交游状况作一番考察。罗愿的交游,大抵儒学博雅之士,而没有单纯的文人。罗愿的著作如经学的《尔雅翼》、史学的《新安志》以及《鄂州小集》中论礼乐制度的文字,也都是有为之作,周必大将他比拟为二程,当是侧重其儒学的造诣。

罗愿有五言长诗,题名“送辛殿撰自江西提刑移京西漕”,辛殿撰即辛弃疾,陆游也曾有诗赠辛氏,亦题“送辛幼安殿撰上朝”。观罗愿诗末曰:“愿低湖海豪,磨砻益无瑕。凌烟果何晚,犹有发如雅。”语涵规箴之意,可见二人关系并非一般。罗愿与朱熹为新安同乡,颇为契合。罗愿曾请朱熹为罗氏家谱作序,朱熹欣然命笔,前后撰有两篇。朱熹与罗愿好友刘子澄书信中,对罗愿文学倍加推重,已见前揭之论证。罗愿与朱熹、刘子澄为友,讨论儒学,自是题中应有之义。赵汸《书罗鄂州小集目录后》:“公尝论儒者之学,去己之私,以尽其所受之分,以施于上下亲疏之际。前圣有作,大经大法皆具,今之学者,亦求合于彼而已。其有不合者,积思以通之,汰去浮游散越之念,而日就亲切,忽不自知其合矣。呜呼!昔之以文名家者,盖未尝及此也。”赵壎也认为:“观其所序《古今长者录》,可以窥其养德之有数也。蕴蓄充溢,本末兼具,礲磨灌溉,时而出之,故其所著皆有以关世教、厉风俗,追古作者而无愧。其所抒发,必钩深致远,曲折条畅,尽达其意之所欲至而后止。其赋咏则又拟楚音而宗杜陵,非若文苑之士挟偏长以鸣于世也。”赵汸、赵壎皆认为以文名家的文苑之士,往往不能于儒学有纯粹的修养,故而举出罗愿对儒者之学的独到理解。非但为文如此,即使填词,罗愿也曲终流露“一曲庾江上,千古继韶陔”的想望,正可见罗愿文学得力于敦儒的滋养。

另外值得一提的是,宋人自苏轼之后,罗愿与汤汉都雅好渊明。罗愿诗文除前文提及的《陶渊明祠堂记》外,尚有诗作《酬寺簿劝农追和渊明见贻》,又《题汪氏尊己堂》中“门无车马地还偏”,化用陶诗原句。渊明之于后世的影响,不必从字里行间去爬梳,更重要者在气质层面。罗愿为人冲和澹远,为政尚古重农,为文淳雅独标当世高格,皆能看出渊明儒者气象的影响。

至于尚学,赵汸《书罗鄂州小集目录后》对罗愿也有比较全面的评价:“公之为学,自三代制作、名物、帝王经世之迹、古今治忽之变,下逮草木虫鱼之隐赜,博考精思,靡不淹贯。起欧阳、王、曾氏,上接汉秦,求其合作而斟酌剂量之。故其为文,质厚中正而节度谨严,本人伦,该物理,关世教而未有无所为而为者。使天假之年,恢廓光大,见诸设施,议论风旨,自本朝而达天下,则韩欧诸子所以弥纶昭代者,赫然复见于当时。”宋濂《罗鄂州小集题辞》也说他“涵志今古,潜神典坟。玩阴阳之交,察海岳之文。核治乱之变,通典礼之津。以至稗官虞初旁行,敷落鸟兽虫鱼之伦。凡可以资博识者,咸区别而汇分。力思精索,从莫达晨。玄功以凝,将通乎鬼神。”有了这样的根柢,“故其形诸篇翰,钥启茧抽。髙雅精炼,莫之与逑”。

观罗愿《鄂州小集》中,《内宫问》、《婚问》、《程仪同庙记》、《淳安县社坛记》、《祭句芒文》明三代制作名物,《帝统》、《汤论》述帝王经世之迹,卷五诸劄子、表牋、书、启论古今治忽之变,至于草木虫鱼之隐赜,则有“考据精博,而体例谨严,在陆佃《埤雅》之上”的《尔雅翼》一书传世,就连他的一首小词逸句“九月江南秋色,黄雀雨,鲤鱼风”,也连用两处典故,却不失清新风韵,学之有益于文,其重要若此。

(四)细密精严

前文已引证朱熹对罗愿文笔组织的评价,其中《与刘子澄》谓:“《社记》朴拙粗疏,不成文字,不知端良以为如何?渠文字细密有经纬,可爱,真如来喻之云也。”“《社记》朴拙粗疏”,是对自己所作一篇的自谦,而对罗愿的《淳安县社坛记》则评为“文字细密有经纬,可爱”,乃是着重评价其文章组织的功力。

罗愿文字的“细密有经纬”,举其名文同时也是朱熹极为推重的《淳安县社坛记》为例,可概其余。本文开篇提出“士有出于五帝之世,而见祀于今;礼有隆于三代之时,而不废于后”的观点,然后指出五帝之官,后世所传者少,唯独高阳氏之土正,有虞氏之稷官,后世“独相与社而稷之”,并且祭祀之礼,皆是商周旧典,其故为何?这样便引出了下文所要表述的三代社稷之政:

“先王之治本于诚,惟能致知以通之,故其遇事无精觕表里之异。知土谷者,民情之所重,而社与稷实司焉,则自丘民以上,随其所在封而事之。天子以建诸侯,而诸侯以有其国,君民之情如此其同也。以其生有平土殖谷之能,灼知其精神死不泯灭,属之以雨暘寒燠之事,无不得其所欲,天人之际又如此其不异也。因其沐浴斋宿登降荐彻者,有为人下之道,则从而训民以

为事君之法。因其水旱有变置之说,而诸侯之不职者亦不得免焉,则等而施之,以为驭臣之法。

一岁之间,春以出火,秋以卜稼,冬以息老,有属民读法之事,有用币救变之事。其或不得已而

用民于兵,小则受肉而行师,大则衅主而出境,有功献于是,有罪戮于是,此如家人父子之出入

告反,面而从事于其庭内,非以是为希阔之典而行之也。重民之居而敬其食,故其俗生厚而不

迁;明命有功者而祀之,故其民端悫而不鬼;因物之常而寓其教训,故令行禁止而风俗成。”

这段文字为全篇精华,追溯祀典古谊,“推原深远,与民切解”。然后文笔一转,谓“后世与民相接者至简矣”,根据前论社稷古义,考察后世施政之弊,如瓶泻水,条畅无碍。在文章的最后,则交代淳安县社稷坛重建缘起,并阐明了“古者社稷之谊,以今之良有司,将有取乎此也”的寄托。

据上所析,罗愿为文不但淹博通雅,根柢儒学,且逻辑推演极严密有序,后世论者如郑玉《罗鄂州小集序》说“鄂州之文,尤为缜密古雅,”与朱熹的评价契合。

自来论文,有“严密”一词,行布细“密”,方可期望论理“严”谨。祝允明撰《重刻鄂州小集后序》论道:“理致严实,规模尔雅,太史所谓与秦汉并,知言哉!”余集也说:“自悼滋腾笑于山灵,无宋次道之该洽,无潜说友之详赡,无罗鄂州之精严,无陈寿老之简要。”李慈铭则评价为“文虽不多,皆非苟作,简重谨严,议论纯粹”。祝允明、余集、李慈铭三人是侧重罗愿古文细密行布之后所产生的说理效果来评价,与朱熹所说正为表里。至于罗愿所撰方志,罗朗《鄂州小集原跋》称“论者又称其志《新安》也,简严如陈承祚《三国》之史”。可见罗愿史笔与古文风格正同,非关论题,就不再枝蔓了。

(五)文体新变

除上所论几点外,罗愿亦于文体尝试新变,尤其著名的是其《尔雅翼自序》。王士祯《池北偶谈》谓:“宋淳熙初,罗端良愿撰《尔雅翼》,其自序皆四言间杂五六言叶韵,文甚奇肆,洪焱祖为之注,序之变体也。端良以《淳安县社坛》《陶令祠堂》二记得名,小集五卷,宋景濂、苏平仲为序。宋序亦仿《尔雅翼》序体而不及远矣。”其实早在宋濂以前,王应麟在为《尔雅翼》刻版行世时,已经注意到罗愿自序作韵语的特点,并在后序中加以模拟,洪焱祖为作注解。

当然,罗愿的这种文体是有所本的,洪焱祖为王应麟《尔雅翼后序》作注时已经考出,所以他《跋〈尔雅翼〉》云:“《尔雅翼》,奇书也。自序为韵语,盖拟《史记·龟策传》而作奇文也。”《史记·龟策列传》载有宋元王与神龟的一段故事,基本上以四言韵语写成,近三千字,虽然后世学者一致认为此乃褚少孙所补,非司马迁原文,但这无妨此文附丽《史记》传世,遂对后人如罗愿为文产生很大的影响。

三、罗愿文学史地位拟测

《宋史·文苑传序》曰:“国初,杨亿、刘筠犹袭唐人声律之体,柳开、穆修志欲变古而力弗逮。庐陵欧阳修出,以古文倡,临川王安石、眉山苏轼、南丰曾巩起而和之,宋文日趋于古矣。南渡文气不及东都,岂不足以观世变欤!”赵汸也说:“宋南渡后,士大夫经术政理,无愧东都,惟文辞若与世俱降者。虽能言之士,参立角出,各名一家,高文大册,照耀先后,而庆历元祐之风轨,邈不可追矣。”一为正史,一为私笔,代表了元人对两宋文学的论定。南宋古文不及北宋,这自然是事实,大抵南渡以来,文士处在北宋六家的笼罩之下,尤其崇尚欧苏之文,少有卓然自立者。陆游《老学庵笔记》曰:“建炎以来,尚苏氏文章,学者翕然从之,而蜀士尤盛,亦有语曰:‘苏文熟,吃羊肉;苏文生,吃菜羹。'”吴子良《荆溪林下偶谈》谓:“淳熙间,欧文盛行,陈君举(傅良)、陈同甫(亮)尤宗之。”皆能说明南宋初期古文宗尚欧苏的风气。是以钱基博论南宋文学时说:“南宋诗文,一衍北宋。所以东京为西京之别出,而南宋只北宋之附庸。南宋之文学,苏氏之支与流裔起。盖词为苏词,文为苏文;四六则苏四六,独诗渊源黄陈以为江西派尔。”

然而,视南宋诗文为自郐而下,未免偏颇。祝允明曾就文学史上标举大家以概其余的习惯进行反思,他认为“近世有‘唐宋四家'之号,遂令初学胶固耳评,他若罔闻知,愚尝以为不必然。……盖铨藻人品,宜揭其冠冕,至尚友得师,靡遗可也。”他认为若欲“尚友得师”,不应限于三五冠冕,而应当“靡遗”,学文如此,考察一代文学史亦当有包举众家而后观风察势的视域。

南宋古文在整体上看,尚有自己的特点,“它是更加散文化了的文章,比起诗意的来,它更具有理论性;比起直观的来,则更强调思辨。其结果,南宋文章的每一句话都变得相当长。这显示着贯通伦理的意念取代了充满诗意的意识。”至于其流弊,则往往拖沓冗长,无复北宋文“温润”“峻洁”之风,加之文气不振,如祝允明所说“赵箓既南,气蹙文细”,气象一狭,则文格不卑下也难。在这样一种大势下,罗愿古文却能力除此弊,如李慈铭所评价,“绝无南宋人迂冗酸腐之气”,从而保持一种醇雅精严的风格,确属难能可贵。朱彝尊《书新安志后》:“古文至南宋,日趋于冗长,独《罗鄂州小集》所存无多,极其淳雅。所撰《新安志》简而有要。”那么,罗愿在文学史上的地位当如何界定呢?实则清季以前,已有多人加以讨论。

元人郑玉《罗鄂州小集序》:“唐之盛则称韩柳,宋之初则有欧苏,南渡以来又世道之一变也,见称于时,则有吾州二罗公焉。”宋濂《罗鄂州小集题辞》在历举北宋古文家先导穆修、尹源、尹洙、范仲淹等人后,说:“逮于庐陵日粹,以夷临川、南丰、眉山父子,同焰而联辉。……奈何王辙既南,涉于偏颇。衰俗群趋,以事决科。浮声切响,骈言俪辞,袭谬而踵讹。公挺其间,弗徇弗阿。濯其孽痾,障其颓波。”祝允明撰《重刻鄂州小集后序》:“赵箓既南,气蹙文细,朱吕数君子,说理之外,称者仅仅。有如新安二罗先生,鄂州端良,郢州端规,盖未之前闻也,今读其书则异矣。……举其尤者而厕诸四家,亦复奚愧?”王士祯《池北偶谈》卷十九“罗鄂州”条迳谓“宋罗鄂州愿古文南渡后第一,为朱文公所推重。”郑玉、宋濂、祝允明、王士祯皆以罗愿上接北宋诸公,与宋末方回“南渡后文章有先秦、西汉风,惟罗鄂州一人”之评一揆,都肯定罗愿古文在南宋卓然大家的地位。清末民初的学者刘咸炘在其草创的《文学史纲目》中,有“南宋古文”子目,只列罗愿、陈亮、邓牧三人,而以罗愿居首。

古人往往一身兼数种身份,如罗愿,便即是学者而兼文士。明儒王祎曾说“公之于文,观其所自至,诚足以自明其家而卓然其立于不朽矣。列诸《儒林》、《文苑》之间,无足多者”,正是有见于这一点。在南宋,他的古文不同于朱熹、吕祖谦等人的道学家之文,也不同于陆游等人的文士之文。元人郑玉认为:“然则三代而上,圣贤迭兴,其所述作,尊以为经,不专于文章而不能不文章。两汉而下,文人才士,相与论著,流而为史,必工于文章而后能文章。今之文章,两汉之谓也。”将罗愿文章与两汉以前“不专于文章而不能不文章”相比拟,以区分于文人才士“必工于文章而后能文章”,已经点明了罗愿古文的特出之处。前引祝允明“朱吕数君子,说理之外,称者仅仅”之论,则使罗愿古文与朱熹、吕祖谦等人的道学家之文相区分。

在文学史上,倘一作者作品有卓然自立之处,则往往能为后世论者所比拟,所称引,作为某种文风的典型,罗愿之文即是如此。前已随文点出许多例子,此外,王士祯《跋余忠宣集》认为余阙“序记诸篇,立说一本经术,皆醇儒之言,而忠义之气,往往郁勃愤发于行墨之间。公之大节,与日月争光,夫岂袭而取之者耶?若《华州大宁宫记》,予谓不减罗鄂州,世必有知言者。”又王氏《跋吾汶稿》曰:“《吾汶稿》九卷,安福王炎午鼎翁著。……集中惟《张尉旧祠堂记》颇佳,不减《罗鄂州社坛记》,存此一篇足矣。”全祖望致友人书,认为“同里左江樵舍人以古文名,其佳处逼罗鄂州,然未有知其经学之醇者。”然因为罗愿《宋史》无专传、作品大都散佚、文集流布不广诸原因,民国以来,治文史的学者都略而未加考究。平心而论,罗愿古文实为南宋一重镇,正如王芑孙所说:“自宋以来,若罗鄂州、王长宗数家者,文有少而不可废,芥子又安在其多哉?”

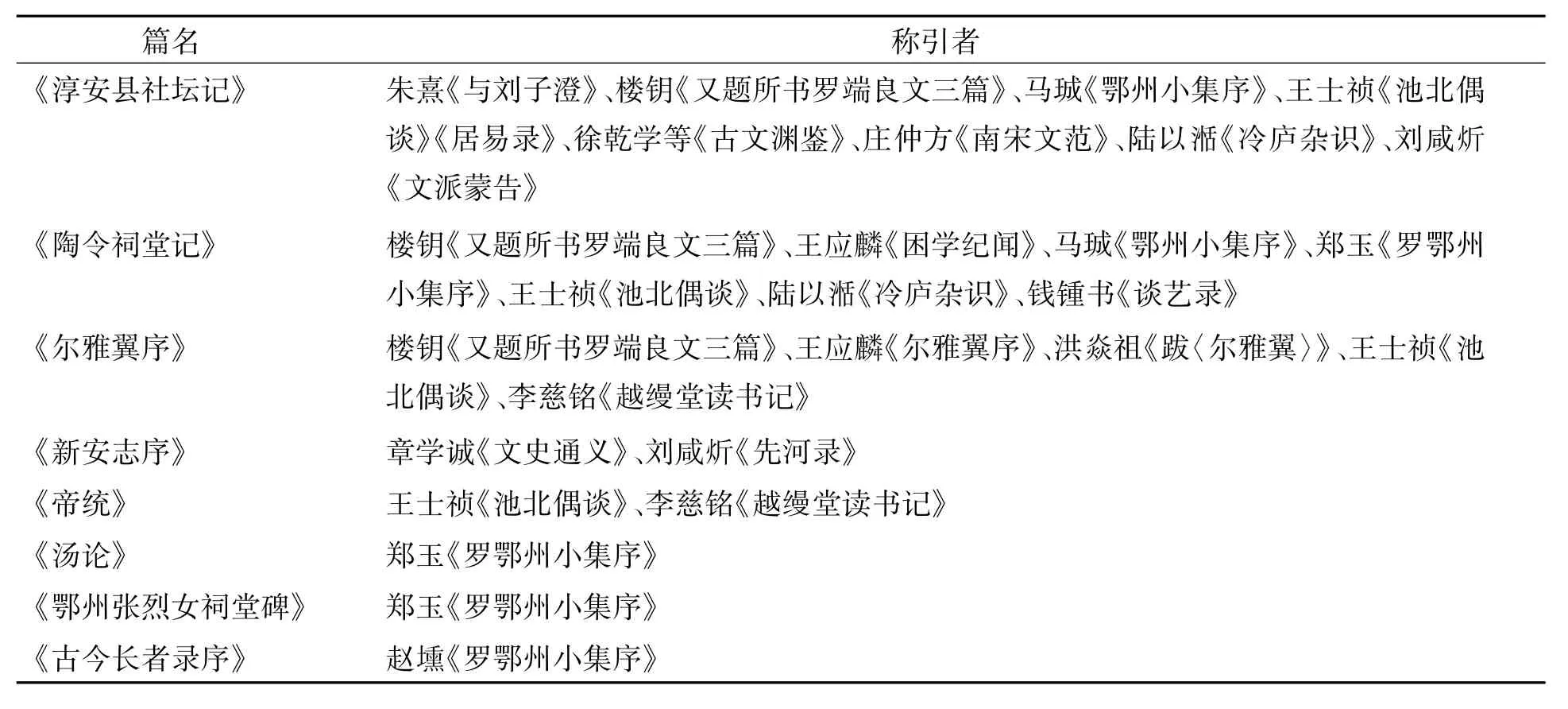

附录:罗愿受推重的古文简表

[责任编辑 吴奕锜 责任校对 王 桃]

I206.2

A

1000-5072(2015)07-0077-10

2014-09-16

李成晴(1987—),男,山东淄博人,清华大学中文系博士生,主要从事唐宋文学与文献研究。