人类活动干扰对隐翅虫物种多样性的影响

2015-10-21李玉杰张晋东

李玉杰 张晋东

摘要

2005年7~9月在四川二郎山区域调查4种不同人类干扰类型区域(包括人类聚集区、退耕还林区、放牧区和极少人为干扰区)内的隐翅虫资源,分析不同人类干扰区域内隐翅虫群落的物种组成、个体数量和生物多样性特征。结果表明,隐翅虫样本个体数量、物种多样性指数(H′)、均匀度指数(J)随人类干扰强度的降低呈逐渐降低的趋势,在人类聚集区多样性指数最高,为4.001 6,均匀度指数也最高,为0.805 2,Simpson优势度指数(λ)随着人类干扰强度的降低而增大,在极少人为干扰区域最高为0.199 6。不同人类干扰区域间隐翅虫群落相似性指数(β)均为0~0.25,为极不相似水平。人类活动的干扰增加了隐翅虫栖息环境的异质性,提高了隐翅虫群落的物种多样性。

关键词隐翅虫;人类干扰;物种多样性;四川二郎山

中图分类号S186文献标识码A文章编号0517-6611(2015)21-121-04

随着世界人口数量的快速增加,从局部区域到全球范围内,人类活动干扰正深刻地改变着物种组成,导致生物多样性急剧丧失。作为地球上数量最多的动物群体,昆虫生物多样性的研究与保护备受关注,因为昆虫群落提供了重要的生态系统服务功能,如传粉媒介、分解者、天敌昆虫及食物网中的猎物等,而且在保护生物学领域也经常通过昆虫生物多样性的动态特征来反映生态系统功能与生物多样性监测的变化趋势。

隐翅虫隶属于鞘翅目隐翅虫科,常生活在土壤与森林铺垫物、草甸与田野、沼泽与海滨、真菌中,它们对这些生境的适应及由此引起的功能形态性状已日益成为近代分类学者研究协同或平行进化的关注点,在探索物种形成及大自然与生物演化发展的规律方面有突出的理论意义。隐翅虫与人类关系密切,如一些隐翅虫类群属腐食或多食性种类,是多种群落生态系中能量转换的“调节器”,在维护大自然生态平衡方面起着不可忽视的作用。人类活动一方面为隐翅虫丰富了食物来源和生境,另一方面也对包括隐翅虫在内的昆虫群落的生存繁殖存在负面影响,如大量杀虫剂的使用。目前,关于隐翅虫群落的研究更多集中在分类学、初步生物多样性调查、病理防治或行为描述等研究上,关于人类活动干扰对隐翅虫物种组成与生物多样性的影响尚缺乏深入了解。为此,笔者于2005年7月5日至9月24日在四川二郎山地区调查了4种不同人类干扰类型生境下的隐翅虫资源,通过鉴定物种类别对不同人类干扰类型生境内隐翅虫的相对数量、丰富度、α和β多样性指数分别进行了比较分析,并探讨了人类活动强度对隐翅虫群落的影响机制,以期为隐翅虫资源保护工作提供理论依据。

1 研究地概况与方法

1.1 研究地概况

二郎山在四川省雅安市天全县境内,位于四川盆地西部边缘邛崃山脉南端。森林植被属亚热带常绿阔叶林带,由于地形、气候、土壤诸因素的综合影响,该区植被群落组成、类型、分布表现出一定的分布规律。这种分布规律水平方向不明显,垂直分布尤为突出,自下而上呈现常绿阔叶林、常绿落叶阔叶林、落叶阔叶林、针阔混交林、暗针叶林的分布。

根据研究地人类活动强度和地形地貌特点,从二郎山底人类聚集的角基坪(海拔约1 400 m)沿公路至二郎山山顶(海拔约3 400 m)为止,划分4个区域进行隐翅虫资源调查。4个区域具体描述如下: ①人类聚集区:海拔为1 400~2 300 m,人为干扰严重,有大量农田和生活垃圾,植被类型丰富,生境异质性强,林区植被类型以阔叶林为主。

②退耕还林区:海拔为2 300~2 600 m,為人类活动区周边区域,因以退耕还林进行生态恢复,森林覆盖率较高,人为干扰较少,植被类型为针阔混交林。③放牧区:海拔为2 600~3 100 m,有少量人为活动的区域,因有部分居民放牧而有适量人为干扰,植被类型较单一,植被类型以暗针叶林为主。④极少干扰区:海拔为3 100~3 400 m,为极少人类活动的高海拔区域,人为干扰极少,植被类型为杜鹃灌木丛林。不同区域内植被类型分布状况见文献[15]。

1.2调查方法

每个区域设置样地18块,每块样地面积为25 m2,4个区域共设置样地72块。在每块样地以多种方法集中采集1 d,采集时间集中在10:00~16:00,即隐翅虫活动频繁的时间。采集方法主要是巴氏罐诱、堆草诱、搜索、扫网、肉诱等方法相结合。采集后,于室内进行标本鉴定和数据整理,鉴定到属级水平。在进行物种统计时,采取种群间形态学的比较,暂记作形态种sp1、2、3…。

1.3数据处理

(1)物种丰富度:采用物种数(S)测度。

(2)Simpson优势度指数:

λ=∑(Pi)2=∑(Ni/N)2

式中,Ni为样地内第i个物种的个体数;N为样地内所有物种的个体数。

(3)ShannonWiener多样性指数:

H′=-∑Si=1PilnPi

式中,Pi=Ni/N,为第i种个体数占总个体数(N)的比例;N为全部物种的个体总数。

(4)Pielou均匀度指数:

J=H′/Hmax=H′/lnS

(5)β多样性指数根据Jaccard相似性公式计算:

q=c/(a+b-c)

式中,c为2个群落的共有物种数;a和b分别为群落A和群落B的物种数。

2 结果与分析

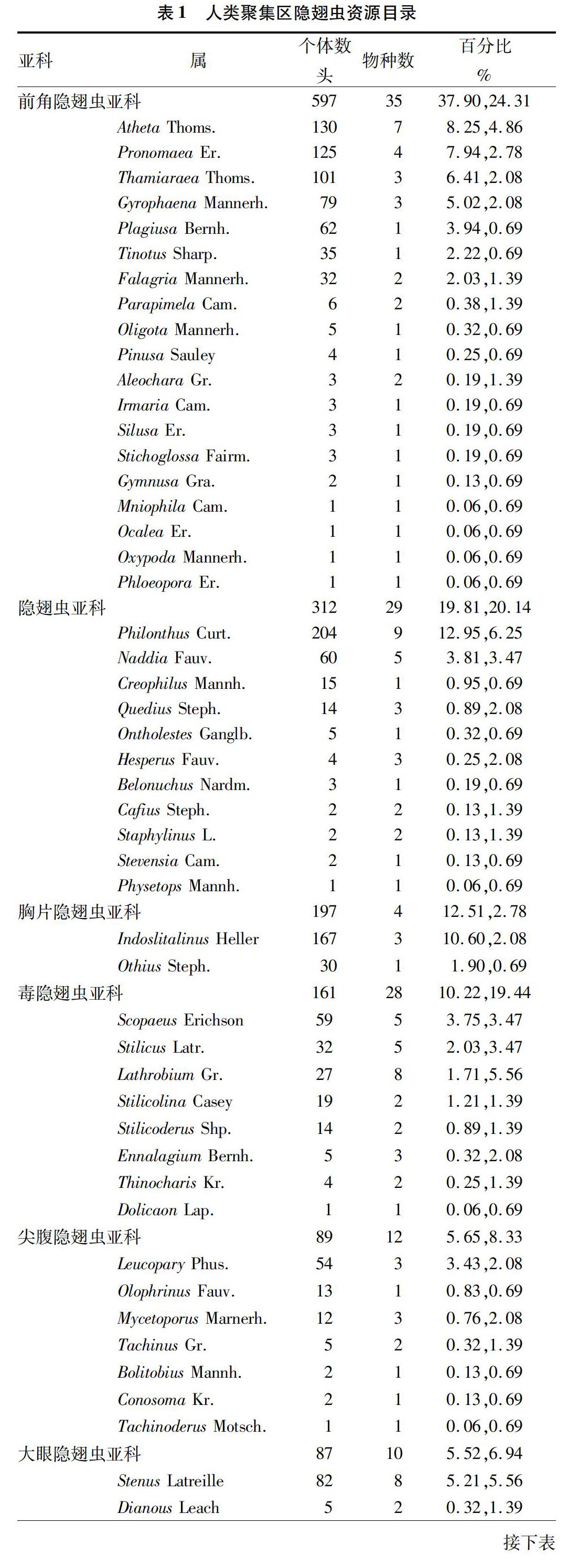

2.1 主要类群和数量

在二郎山共采集隐翅虫标本2 389号,隶属于12亚科75属206种。个体数量上,前角隐翅虫亚科最多,有标本1 155号,占总数的48.35%;隐翅虫亚科次之,有346号,占总数的14.48%。该2个亚科为数量最丰富的类群。此外,胸片隐翅虫亚科、毒隐翅虫亚科、异形隐翅虫亚科和尖腹隐翅虫亚科数量也各占5%以上,为常见的类群。而大眼隐翅虫亚科、筒隐翅虫亚科、四眼隐翅虫亚科、巨须隐翅虫亚科、切须隐翅虫亚科和原隐翅虫亚科合计占9.08%,为相对较少类群。

43卷21期李玉杰等人類活动干扰对隐翅虫物种多样性的影响

2.2不同人类干扰区域隐翅虫物种组成及数量

不同人类干扰区隐翅虫资源物种数和个体数差别很大(表1~4)。总体上随着人类干扰的减少,隐翅虫个体数和物种数基本呈现逐渐减少的趋势。其中,人类聚集区有隐翅虫标本1 575号;退耕还林区有212号;少量放牧区有418号,极少干扰区有184号。人类聚集区为人类活动频繁的地区,适合隐翅虫生活的环境相对较多,且比较集中,如烂草堆、腐肉、生活垃圾等;而退耕还林区为人类生活区的边缘地带,适合隐翅虫生活的环境比较分散,在相同大小的样地内草堆、粪便、真菌等数量均较少,导致该区域物种数虽然较多,但个体数相对较少;少量放牧区人类活动较少,为牛粪和真菌分布最多最集中的区域;极少干扰区为高山草甸,人类干扰最少,生境较单一,隐翅虫数量和物种均为最少。

2.3不同人类干扰区域隐翅虫群落α物种多样性

由表5可知,随着人类干扰强度的降低,海拔升高,温度降低,植被群落组成和生境类型减少,适合隐翅虫的栖息地和食物来源均降低,在很大程度上影响了隐翅虫的群落组成,隐翅虫的物种丰富度(S)呈现逐渐降低的趋势,从人类聚集区的144种,退耕还林区的35种,到少量放牧区的34种,最后降至极少干扰区的17种。物种多样性指数(H′)、均匀度指数(J)随人类干扰强度的降低大体也都呈逐渐降低的趋势,在人类聚集区多样性指数最高,均匀度指数也最高。Simpson优势度指数(λ)则随着人类干扰强度的降低而呈现逐渐增大的趋势。可见,目前人类活动对隐翅虫并没有带来明显的负面影响,甚至还有一定的积极作用。

2.4不同人类干扰区域隐翅虫群落β多样性指数

根据相似性系数原理,当q为0~0.25时为极不相似;当q为0.25~0.50时为中等不相似;当q为0.50~0.75时为中等相似;当q为0.75~1.00时为极相似。以此来判断不同人类干扰区域隐翅虫群落的相似性程度。

比较4个不同人类干扰区域,隐翅虫群落的相似性指数均在0~0.25,为极不相似水平(表6)。各区域人类干扰特点及植被类型分布有着显著差异,分别为不同隐翅虫类群的生存提供了适合的生境。人类聚集区因有丰厚的阔叶腐殖质、人类生活垃圾、农田等,为腐食性隐翅虫类群的生存提供了充足的条件;少量放牧区设有养牛场,牛粪分布集中,且真菌较多,隐翅虫主要为粪食性和菌食性类群。

3讨论

昆虫物种多样性受到人为活动与环境因子的双重影响。有研究指出适度的自然干扰能增加昆虫的物种多样性,而该研究表明人类干扰对隐翅虫群落的物种多样性有显著影响。通过对不同人类干扰区内隐翅虫资源的对比,发现不同人类干扰区分布的隐翅虫群落均为极不相似。随着人类活动强度的增加,隐翅虫个体数和物种丰富度(S)、多样性指数(H′)、均匀度指数(J)也在升高。在人类聚集区,隐翅虫有最高个体数和物种数,α物种多样性指数也最高,而该区域为人类活动最频繁的地区,其间有许多人居住,可见,在研究地目前人类的活动对隐翅虫并没有带来明显的负面影响,而存在一定的积极作用。该研究认为隐翅虫通常为腐食性、粪食性和尸食性等,而人类活动频繁的地区生活垃圾也较多,为隐翅虫提供了较丰富的食物来源。通常人类活动干扰是造成物种灭绝和栖息地丧失的主要驱动力,更多的研究是针对大型哺乳类或有蹄类动物。而该研究分析人类活动对昆虫群落物种多样性的影响,发现适度的人类干扰与自然干扰有相似的功能,能促进群落物种多样性。至于多大的人类干扰强度可以导致隐翅虫多样性衰退,以及人类的作用力要持续多长时间才能造成影响,有待开展进一步研究。

参考文献

[1]

HOOPER D U,CHAPIN III F S,EWEL J J,et al.Effects of biodiversity on ecosystem functioning:A consensus of current knowledge[J].Ecological Monographs,2005,75:3-35.

[2] CARDILLO M,PURVIS A,SECHREST W,et al.Human population density and extinction risk in the worlds carnivores[J].PLoS Biology,2004,2:197.

[3] BIESMEIJER J,ROBERTS S,REEMER M,et al.Parallel declines in pollinators and insectpollinated plants in Britain and the Netherlands[J].Science,2006,313:351-354.

[4] DENNO R F,GRATTON C,PETERSON M A,et al.Bottomup forces mediate naturalenemy impact in a phytophagous insect community[J].Ecology,2002,83:1443-1458.

[5] PERFECTO I,VANDERMEER J.Quality of agroecological matrix in a tropical montane landscape:Ants in coffee plantations in southern Mexico[J].Conservation Biology,2002,16:174-182.

[6] WALLACE J B,MERRITT R W.Filterfeeding ecology of aquatic insects[J].Annual Review of Entomology,1980,25:103-132.

[7] BROWN K S.Diversity,disturbance,and sustainable use of neotropical forests:Insects as indicators for conservation monitoring[J].Journal of Insect Conservation,1997,1:25-42.

[8] 鄭发科.隐翅虫形态分类学纲要[M].成都:四川大学出版社,1992.

[9] 孟庆玉,郑发科.4 种杀虫剂对梭毒隐翅虫捕食功能的影响[J].华南农业大学学报,2006,27(1):110-112.

[10] 郑发科.隐翅虫研究与中国种初记[M].成都:四川科学技术出版社,2002.

[11] 郑发科,李文建,张莹升,等.世界隐翅虫分类研究进展[J].四川师范学院学报,1991,12(4):339-351.

[12] 杨丽红.大眼隐翅虫的生活习性初步研究[J].四川师范学院学报:自然科学版,2003,24(2):217-221.

[13] 王宇,汤亮,李利珍.中国新记录种——罗氏直缝隐翅虫 (鞘翅目:隐翅虫科)(英文)[J].上海师范大学学报:自然科学版,2012(1):11.

[14] 李勇,何煦芳,赵伟,等.368 例隐翅虫皮炎患者流行病学分析[J].中国热带医学,2013(7):48.

[15] 李玉杰,张晋东,郑发科.四川二郎山不同海拔与微生境隐翅虫资源分布[J].四川农业大学学报,2009,27(4):455-461.

[16] 马克平,刘玉明.生物群落多样性的测度方法[J].生物多样性,1994(2):231-239.

[17] 徐正会,李继乖,付磊,等.高黎贡山自然保护区西坡垂直带蚂蚁群落研究[J].动物学研究,2001,22(1):58-63.

[18] 庞雄飞,尤民生.昆虫群落群落生态学[M].北京:中国农业出版社,1996.

[19] KARANTH K K,NICHOLS J D,KARANTH K U,et al.The shrinking ark:Patterns of large mammal extinctions in India[J].Proceedings of the Royal Society B:Biological Sciences,2010,277(1690):1971.

[20] BRASHARES J S,ARCESE P,SAM M K.Human demography and reserve size predict wildlife extinction in West Africa[J].Proceedings of the Royal Society of London Series B:Biological Sciences,2001,268:2473-2478.