论翻译活动中的读者主体性

2015-10-18胡大伟尹可秀

胡大伟,尹可秀

(1. 南华大学外国语学院,湖南衡阳 421001;2. 云南大学外国语学院,昆明 650091)

论翻译活动中的读者主体性

胡大伟1,尹可秀2

(1. 南华大学外国语学院,湖南衡阳 421001;2. 云南大学外国语学院,昆明 650091)

译文读者作为翻译活动的参与者,其主体性地位长期以来很少受到重视。文章在梳理几位翻译理论家的观点后,认为只有承认读者的主体性,才能还读者自由,让读者充分参与到翻译活动中并发挥其作用。同时,文章还建立了读者主体性的发挥模式,引发关于多种译本思考。

读者主体性;自主选择;渐进式阅读

引言

一般翻译理论都涉及三方面的参与者:原文作者、译者和译文读者。译者作为翻译行为的主体,必然活跃于各译学流派的讨论之中,甚至在本雅明1923年所写的论文The Task of the Translator以及奈达1964年发表的Toward A Science of Translating一书第七章the Role of the Translator两篇经典论作中都详细阐述了译者的“任务”或“责任”。译者主体性的研究在中国一直就是一大热点。同时,翻译资源的创作人---原文作者,随着作者中心论的提出也赢得了大批追捧者。

相比之下,翻译活动中的另一号人物---译文读者---就显得名不见经传。他们间或会得到翻译理论家几段文字的关注,然而更多时候,仅能得到几句台词的跑龙套角色,有时候甚至连这样的角色都得不到,就消失在翻译理论研究中了。本文试图梳理几位翻译理论家关于读者进行过的讨论,由此思考读者在翻译活动中的定位。

一 几位翻译理论家的观点

(一)从本雅明和奈达说起

本雅明(Walter Benjamin)在《译者的任务》(The Task of the Translator)一文中提出了“纯语言”(pure language)概念。所谓纯语言,就是超越任何具体语言的抽象语言,类似通天塔之前的语言。译者的翻译活动使原文和译文向纯语言趋近。读者通过译文可以看到纯语言的光芒照耀着原文。李文革(2004)认为,译文是原文的来世,原文的生命在译文中得到延续。[1]他的观点从根本上打破了译文要对原文“忠实”的传统观念,但并未提及读者在接近纯语言的翻译活动中是否具有自主性。换而言之,读者“应当”探索原文和译文如何接近纯语言。读者的意愿——被忽视了。

奈达(Eugene Nida,2004)提出翻译即是“用最贴近、自然的语言等效地传达原文的信息”。[2]他还指出“翻译的过程就是交际的过程…功能对等的最理想目标是译文读者对译文的理解和欣赏能够和原文读者一致”。[3]奈达对译文可懂性和交际性的追求,实际上是强调译文要被读者自然地接受,而这种自然,意味着阅读时的轻松。于是,读者的意愿——在译者一厢情愿的体贴下再一次——被忽视了。

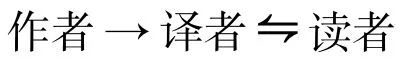

在这两种译论中,翻译活动的过程是作者提供原文,译者向读者输出译文,读者接受译文。单从活动来看,作者、译者和读者之间的关系是单向的,读者的话语权被剥夺,如图1所示。

图1

(二)纽马克的发问

针对翻译的交际性日益中心化的现象,纽马克在《翻译问题探索》(Approaches To Translation)一书中提出了语义翻译和交际翻译的概念,同时向翻译理论家们提出了以下问题:

The translation theorist has to raise the question,in considering Nida’s dynamic equivalence,not only of the nature (education,class,occupation,age,etc.) of the readers,but of what is to be expected of them. Are they to be expected to be handed everything on a plate? Are they to make any effort? Are they expected to look a word up in a dictionary or an encyclopedia?... I am writing against the increasing assumption that all translation is (nothing but) communicating,where the less effort expected of the reader,the better.[4]

这段文字围绕“读者是否应当也付出努力”,指向明确,发问有力,令人深省。纵观西方19世纪以来的翻译文艺学派、研究学派、解构主义流派、文化派、操纵派,极少如此明确地把读者作为主角纳入翻译讨论中。纽马克反对把所有东西都盛在一个盘子里,端到读者面前的保姆侍餐做法,这一形象的描写与鲁迅的一段文字颇为相通。

(三) 鲁迅的主张

鲁迅1932年给瞿秋白的信中写道:

“译书…首先要决定译给大众中的怎样的读者。将这些大众,粗粗的分起来:甲,有很受了教育的;乙,有略能识字的…供给甲类的读者的译本,无论什么,我是至今主张“宁信而不顺”的。自然,这所谓“不顺”,决不是说“跪下”要译作“跪在膝之上”,…乃是说,不妨不象吃茶淘饭一样几口可以咽完,却必须费牙来嚼一嚼。”[5]

被动地由别人选好食物送到面前,或轻松地吃茶淘饭几口咽完,固然省事舒心,只怕时间久了,会丧失自理和思考能力。目前对鲁迅“宁信而不顺”的误读和批判,大多未看到鲁迅对读者的分类,就热热闹闹地讨伐起来。鲁迅所指的甲类读者,无论当时还是现在,都可以算得上知识分子。既然是知识分子,任务自然包括发展语言和文化。只追求舒适的阅读,不肯付出努力何来进步和发展?

下面为这甲类读者提供两种译本:可以几口咽完的和要费牙嚼一嚼的,以分析得到的营养有何区别,这区别是否值得花费努力去获得。

莎士比亚《威尼斯商人》有这样一幕:夏洛克坚持按照契约执行判决,并对巴塞尼奥极不耐烦,说道:

“These be the Christian husbands! I have a daughter;Would any of the stock of Barabbas had been her husband rather than a Christian!”

朱生豪译本:“这些就是相信基督教的丈夫!我有一个女儿,我宁愿她嫁给强盗的子孙,不愿她嫁给基督教徒!”

方平译本:“基督徒的丈夫就是这样!我有个女儿——哪怕她跟巴拉巴的子孙做夫妻,也强似嫁给了基督徒!”(后加注释)

Barabbas是《圣经》典故中一个古时强盗的名字。两份译本分别译作“强盗”和“巴拉巴”加注释。杨永芳对这两份译本进行了比较,认为朱生豪译本更加适合戏剧翻译,因为观众不可能一边读剧本找注解一边看演出[6]。这一分析非常合理。同为戏剧翻译,为喝茶看戏和学习文化两种目的而服务的翻译方法却大相径庭。边读边找注释,正如纽马克所说“语义翻译所作的译本有时候….就像百科全书”[4]53。喝茶看戏就在轻松之时被迫丢掉了学习机会。

英译汉如此,汉译英亦然。《红楼梦》第9回有这样一句话:

(黛玉)听说宝玉上学去,因笑道:“好,这一去,可定是要蟾宫折桂去了。”

杨宪益译本:When Baoyu told her that he was off to school,Daiyu smiled and said,“Good! So you are going to pluck fragrant osmanthus in the Palace of the Moon!”

霍克斯译本:When Baoyu told her that he was off to school,Daiyu smiled and said,“Good! So you are going to pass the examination for the highest degree in order to climb up to exalted positions!”

霍克斯译本通顺易懂,但黛玉委婉戏谑不屑功名的形象未体现出来,更重要的是,“蟾宫折桂”这一典故消失了,这显然不妥,因为书中与该典故相关的不止此处,后文夏金桂及其丫鬟宝蟾的名字也与之相关。杨宪益译本在保留原作典故的同时若能加以注释,必将更加有益于读者。然而若读者真正有心,即使无注,也应当能够觉察到这可能蕴含典故,可以自行查阅相关书籍。中国读者不知道“蟾宫折桂”不也需要去查成语词典么?

从两种译本的对比可以看出,自己选择食物,费牙地嚼一嚼,必然与被伺候式阅读不同。倘若阅读的目的不是休闲娱乐,那么这样的努力是值得付出的,也是身为读者应该付出的;这样的读者,是期待着、并且也能够参与到翻译的整个过程的。因此,图1中被动无声的读者就有了主动性:

图2

二 读者主体性探索

(一)读者主体性的概念及模式

具备主动性、目的性、学习和鉴赏能力,愿意在翻译活动中发挥作用,这些特点加起来,足以探讨读者的主体性。读者主体性可以定义为读者在翻译活动中的主动性、自觉性、选择性和创造性。

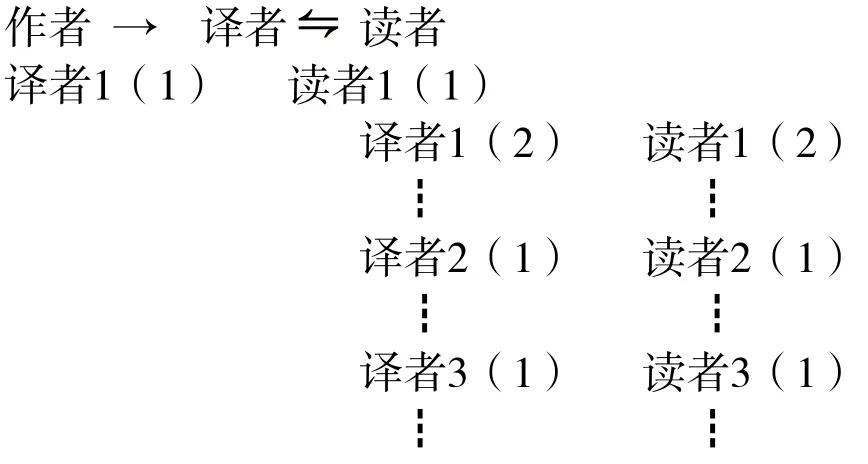

在图2模式中,读者的主动性很明显,但是如何发挥其它特性则有待明确。长期以来,直译意译之争,作者中心译者中心之辩,读者统统被噤声,无权发言。现在若承认读者的主体性,赋予其话语权,图2就可以发展为:

图3

图3模式中,译者和读者是开放的集合,可以不断扩充数量。数字1、2、3在译者集合代表翻译方法或取向,(1)、(2)代表个体;数字1、2、3在读者集合代表语言及文化能力,(1)、(2)代表阅读目的或个体。这种模式的特点在于“自主选择”以及“渐进式阅读”。读者进行选择的自主性得到承认,其需求作用于翻译活动之中,促进了不同译本的产生。

(二)读者主体性的发挥

下面列举两种基本情况,探讨读者主体性在这个模式中如何发挥作用。

1、读者语言及文化能力相同,阅读目的不同

以莎士比亚《威尼斯商人》的两个译本为例。假设读者1为鲁迅先生笔下的甲类读者,读者1(1)的目的是研究莎剧中的文化现象,读者1(2)的目的是看戏放松,译者1(1)为朱生豪,译者2(1)为方平,那么很明显在这种情况下,读者1(1)选择的将是译者2(1)的作品,而读者1(2)选择的将是译者1(1)的作品。

2、读者阅读目的相同,语言及文化能力不同

这种情况在以往翻译理论中似乎并未获得解决。本雅明在《译者的任务》中暗示,读者应当努力探索原文和译文如何接近纯语言。相似地,德里达(Derrida)、德曼(De Man)这两位深受《译者的任务》影响的文艺理论家从解构主义角度探讨翻译,其理想的译文读者需要具备相当高的语言文化能力。显然,这些高难度的要求会令一些怀抱美好学习意愿、但能力有限的读者黯然离去,读者主体性被抑制了。

相较而言,强调可懂性和交际性的译论,如奈达的功能对等理论,对于文学类译本读者也有过分体贴之嫌,正如纽马克提醒道: One of the many problems of communicative translation …. is not to insult the intelligence of the readership[4]63。“侮辱”一词虽然刺耳,但有时绝非夸大其词,读者的主体性被“关爱”地剥夺了。

现在尝试用图3模式来探讨读者主体性的发挥。以《红楼梦》译本为例。假设读者1(1)、2(1)和3(1)阅读目的都是了解这部小说,尽量学习新的文化,但是语言文化能力从1至3存在从高到低的明显差异;译者1(1)偏向语义翻译,对于诗词典故等较多采用保留加注的译法,译者2(1)偏向交际翻译,对于诗词典故等较多隐去,只留阐释意义,译者3(1)采用编译法,对原著进行简写式翻译。在这种情况下,尽管三位读者都具有较强的主动性,但是较为合理和可行的是读者1(1)首选译者1(1)本,读者2(1)首选译者2(1)本,读者3(1)首选译者3(1)本。若读者3(1)读完译者3(1)本后兴趣不减,可以继续读译者2(1)本,之后再读译者1(1)本。

(三)防止硬读和趋易避难两种倾向

图3模式强调“自主选择”与“渐进式阅读”。读者对译本的选择是主动的,不同于以往的被动接受;读者的选择是渐进的,避免了阅读能力被“高估”或“侮辱”的尴尬。然而,读者如果选择了不适合自己阅读目的或自身阅读能力的译本,就会造成硬读和趋易避难。

硬读即译本的信息量或阅读难度对于读者而言过多过高。时下对何怀宏译古罗马皇帝马可·奥勒留所著《沉思录》评论颇多,或赞其术语规范,语句专业,或责其词句欧化,佶屈聱牙。其实除了何怀宏译本之外,还有梁实秋文字清雅流利的译本,以及何怀宏加注研读本。听到《沉思录》热了,便不分译本生吞一气,消化不良又罪及译者,诚如评论所言:哲学成了一种时髦的东西,真是让人无奈。

但是,选择合适的译本绝不等于选择轻松易懂的译本。防止趋易避难,充分发挥读者主体性中的能动性,体现为响应纽马克和鲁迅的主张:读者自己去取来食物,费牙地嚼一嚼。具备接受能力的读者不应当要求译者强迫林黛玉不咏柳絮残荷而改谈萝卜白菜几吊钱一筐。

(四)读者主体性引发的思考

读者要主动选择译本,必须以多种译本存在为前提。对于价值高的原作,无论是文学还是哲学、社会学或其它,都值得分析读者类型,提供多种译本。如《沉思录》的译者就包括文学大师梁实秋、哲学博士何怀宏。按图3模式,此书译者集合还可扩大,例如从漫画旁白的角度进行编译也未尝不可。如此一来,翻译不再只关乎部分译者读者,而将引发全社会的大阅读。这样的努力方向,对于文化的发展必将有益。

三 结尾

读者身为翻译活动的参与者,长期以来其主体性一直未获重视,大部分情况下只能被动地完成译者指派的阅读任务。不同译本带来的信息是不同的,读者有权、有必要进行选择。同时还要提倡读者充分发挥学习的主动性,既要避免硬读,又要防止趋易避难。本文建立的读者主体性模式的特点在于,承认读者在翻译活动的主体性,强调译者集合的开放性,突出读者选择译本时需要遵循“自主选择”和“渐进式阅读”原则。只有承认读者的主体性,才能还读者自由,让读者充分参与到翻译活动中并发挥其作用。

[1]李文革. 西方翻译理论流派研究[M]. 北京:中国社会科学出版社,2004:294.

[2]Nida,Eugene. Toward A Science of Translating[M]. Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2004:136.

[3]Nida,Eugene. Language,Culture and Translating[M]. Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,1993:116.

[4]Newmark,Peter. Approaches to Translation[M]. Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2001.

[5]鲁迅. 鲁迅全集·二心集[M]. 北京:人民文学出版社,2005.

[6]杨永芳. 论戏剧翻译[J].广西广播电视大学学报,2007,(4):37-41.

[责任编辑 贺良林]

On Readers' Subjectivity in Translation

HU Da-wei,YIN Ke-xiu

(1. South China University of Foreign Languages Institute,Hengyang Hunan 421001,China;2. Yunnan University School of Foreign Languages,Kunming 650091,China)

The dynamic role of the reader of the receptor language has always been ignored in translation studies. Against such background,this paper analyzes views on the role of the reader,proposes a pattern of the reader' s subjectivity,and maintains that the reader's subjectivity has to be recognized so that he can act as a participant in translation in the full sense.

dreaders' subjectivity;dynamic choice;progressive reading

H315.9

A

1008-9128(2015)02-0082-03

2014-05-17

湖南省社科基金:罗伯特·弗罗斯特启智思想研究(12WLH41)

胡大伟(1973-),男(土家),湖南张家界人,讲师,硕士,研究方向:翻译理论与实践,翻译教学。