广州:汉代中国海上丝绸之路第一大港

2015-10-18章深

章深

广州:汉代中国海上丝绸之路第一大港

章深

海上丝绸之路研究,如今已是一门显学,一些长期悬而未决的重要问题应该有所突破。在中国古代,广州港历久不衰,绝大部分时间是中国最大的海外贸易港。目前多数学者认为广州港的前身番禺港在汉代还不是海外贸易港。笔者依据汉代史料、近几十年来考古学家的汉墓发掘报告,以及有关港口条件的比较,认为在汉代,番禺港不但是海外贸易港,而且已是中国海上丝绸之路第一大港。

番禺广州港汉代海上丝绸之路

在中国古代,广州长期占据中国海外贸易第一大港的位置。广州港的这个地位奠定于何时,目前众说纷纭,针锋相对。西汉末年,中国历史上第一个官方航海使团从中国南部海港出发,西行到今印度南部和斯里兰卡一带。《汉书》在记载这一史实时,罗列港口多处,包括今属中国的徐闻、合浦,时称番禺的广州港却不在其中。目前中国大陆多数学者据此认为汉代番禺还不是海外贸易港,并以一些证据支持这一判断。①认为汉代番禺是海外贸易港的学者,过去相对多些,凌纯声、包尊彭等即是。但近一二十年,持相反观点的学者成为多数派。曾昭璇认为番禺是海上丝绸之路的起点,却不是出海口:“汉代‘海上丝绸之路’实质上,仍是以番禺为起点的。”而“当时出海港口是日南、合浦、徐闻”。(《广州:古代海上丝绸之路的起点城市》载《广州与海上丝绸之路》,广州:广东省社会科学院,1991年,第38页)司徒尚纪、李燕指出:“汉代番禺不是始发港”。(《汉徐闻港地望历史地理新探》,《岭南文史》2000年第4期)邓家倍、任建芬在《广州不是中国汉代海上丝绸之路始发港》中指出:当时“广州不具备中国海上‘丝路’最早起点的基本条件”。(《广州社会主义学院学报》2004年第1期)王元林说:“番禺为中外贸易的中转站,而时对外贸易的港口在徐闻、合浦和日南等地。”(《从徐闻、合浦到广州对外贸易港口的变迁》,见中国人民政治协商会议文史资料委员会:《合浦与海上丝绸之路》,《北海文史》第18辑,2004年,第39页)史书没有记载,并不说明番禺当时不是对外贸易港。史书记载疏漏、舛误是常见现象;史籍传抄过程中,文字有所遗失也不奇怪。种种迹象表明,汉代番禺不是海外贸易港的说法十分可疑。

一、汉代番禺都会

早在西汉初年,番禺就已是国内闻名的“都会”,汇聚犀象、珠玑等海内外珍产。《史记》作者司马迁将番禺列为全国九大都会之一,认为:“苍梧以南至儋耳者,与江南大同俗,而扬越多焉。番禺亦其一都会也,珠玑、犀、瑇瑁、果布之凑。”[1]苍梧郡是岭南的一个郡,北界包括现今湖南南部一些地方。儋耳在今海南岛。“苍梧以南至儋耳”,包括整个岭南。《汉书》作者班固认为,秦末战乱和汉初恢复秩序初期,南海郡因地处近海,“多犀象、毒冒、珠玑、银铜、果布之凑,中国往商贾者多取富焉。番禺其一都会也。”[2]《史记》叙事到西汉武帝太初四年(前101年)为止,《汉书》叙事到王莽地皇四年(公元23年)为止,两书截止时间相隔124年。司马迁和班固介绍岭南的角度有差别,但对番禺的评价则大致相同。番禺都会及其在全国的影响,在从汉武帝统一岭南到西汉末年,显然没有太大的变化。

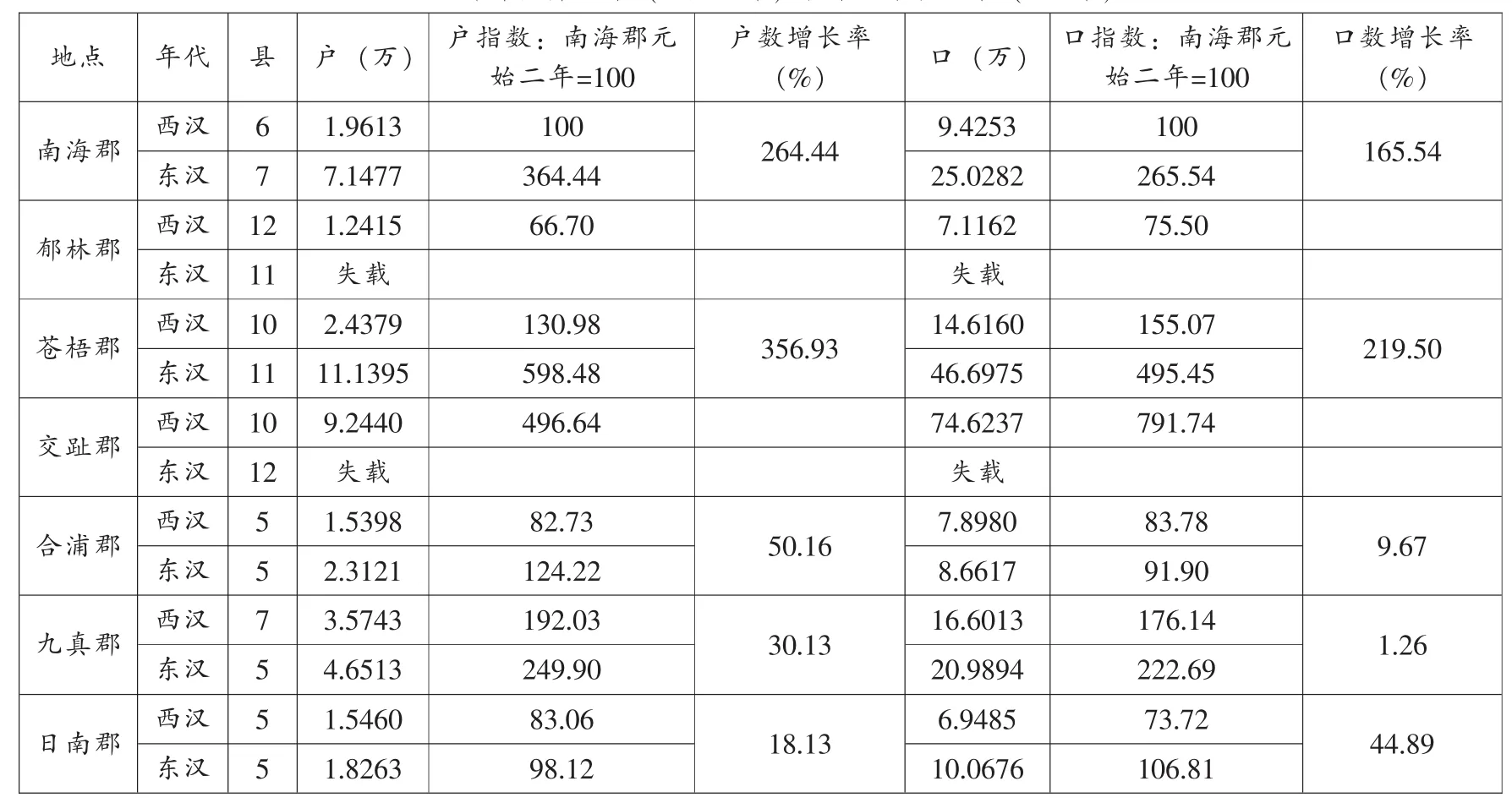

东汉时期,番禺都会的情况史籍未见明确记载,但东汉南海郡人口显著增加,番禺人口比重有所上升,这为我们了解当时的番禺,提供了重要线索。由“汉代岭南人口及其比较表”可见,西汉元始二年(公元2年)南海郡户数、口数分别是19613和94253,户数、口数均居交趾七郡的第四位,排在交趾、九真、苍梧郡之后。南海郡各县平均户数则居交趾七郡的第三位,排在交趾、九真郡之后。东汉永和五年(140年),交州南海郡户数、口数分别是71477和250282,排位依然在苍梧郡之后,但超越九真郡,位居交州五郡第二,而南海郡各县平均户数,则居交州五郡第一。东汉统计数据缺少交趾和郁林郡,假定交趾郡户口数据继续领先于南海郡,则东汉南海郡的相对位置比西汉仍有所提升。汉代生产工具落后,农业、手工业几乎完全依靠人力。人口的增加不但反映社会经济水平的提高,也对推动社会进步发挥重要作用。东汉南海郡社会经济在西汉基础上继续推进。

汉代岭南人口及其比较表西汉平帝元始二年(公元2年)和东汉永和五年(140年)

东汉番禺城范围也在扩展。《广州汉墓》记载,与西汉相比,“东汉前后两期的墓分布更散,离城区更远。”“东汉后期墓地东西相距最远8公里,南北相距最远达13至18公里。”[3]中国传统观念中,墓葬是逝者的居住地,有一定财力的人家总是选择风景宜人、地势较高、视野开阔的地方。人们相信祖坟风水好,祖先可以保佑后人,使整个家族生生不已、兴旺发达。受交通条件限制,祖先墓地不能离后人住所太远,否则难以祭祀。当城市周围的风水宝地密布坟茔时,后来者就要到更远处寻觅。因此人口越多,墓葬散布范围越广。此外,“墓分布更散,离城区更远”也表明城郊出现了许多新的居民点。新的居民点为城区的扩展提供了条件。东汉番禺城周围墓葬的广泛散布,反映东汉番禺城市范围的扩大。

有学者认为,元鼎六年(前111年),汉朝灭南越国,南越国都城番禺城被焚,“古代番禺之繁荣即告衰微”。番禺衰落时期长达300多年,直到东汉建安二十二年(217年)吴交州刺史步骘重建番禺城为止。[4]这个说法显然不可靠。秦汉几百年间,番禺一直稳居岭南大都会的地位。

二、徐闻、合浦难以向番禺聚散商品

番禺汇聚大量海外珍奇,来路各异,部分出自中国南方,部分来自海外贸易。海南珠厓郡产珠犀、瑇瑁。①《汉书》卷64下《贾捐之传》:“贾捐之对曰……又非独珠厓有珠犀、瑇瑁也。”番禺水陆交通方便,海南等地商品在此中转,流布四方。从考古资料看,番禺还有许多确定无疑的外国舶来品。

1982年发掘的广州南越王墓,出土镂孔铜熏炉、象牙、乳香、圆形银盒和金花泡饰等。大象牙五支,长度都在120厘米以上,牙体粗壮,与纤细型的亚洲象牙有明显的区别,为非洲象牙。银盒造型纹饰与中国传统器具风格迥异,但和西亚的波斯帝国时期(前550—前330年)的金银器类同,是广州地区出土的年代最早的舶来品。金花泡饰焊珠工艺高超,与西方国家出土的多面金珠上的小珠焊法相同,但与中国传统的金银钿工有别,也是从海外输入的手工艺品。[5]如果这些外国舶来品并非直接进入番禺,便是通过中国其他海港转口而来。根据汉代史籍,离番禺不远的海港有两个,一是位于雷州半岛的徐闻,一是位于北部湾北部的合浦,但两个港口内陆交通都不顺畅。

先看徐闻。徐闻港距离番禺直线距离440—450公里。徐闻的地理位置,学界有不同意见,有人认为在现今海康县城的位置上,[6]有人认为在雷州半岛南端、琼州海峡中部偏西的海边。[7]根据考古资料等因素综合考察,徐闻港在雷州半岛南端偏西的可能性较大。雷州半岛交通条件不好,是岭南有名的干旱区。纵贯半岛南北的龟背地形,不但使河流流程短小,呈放射状态,还使雨水迅速排出,消失在茫茫大海中。据学者对于现代雷州半岛干旱情况的研究,严重的干旱有时一年长达190天以上,“可造成水库干涸、溪河断流、井水枯竭”。[8]没有贯穿南北的干流,短小的河流又时常受到缺水的威胁,徐闻港显然没有或很少内陆河道的依托。在秦汉时期,造船业已有一定发展,水路交通以其快捷和运载量大,显现出巨大的优越性。秦军在战争期间曾不避艰险,赶筑灵渠,目的是沟通湘江和珠江,保证军队获得及时充分的补给。水路交通不佳,海内外商品聚散不易,徐闻显然不是理想的外贸港。

徐闻与番禺的交通,现存资料少有记载。北宋后期,苏轼流放海南岛和从海南岛北归的路线,对我们判断汉代情况具有启发。绍圣四年(1097年),苏轼被追贬到海南岛的儋州。四月间,苏轼与幼子苏过从广东惠州出发,踏上前往海南岛贬所的道路。他们先到番禺,再依次经过梧州、藤州、海康、徐闻,然后渡海。他们从番禺到梧州是乘船;梧州以后是陆行还是舟行,未见记载,从梧州南下时走的应是水路。几年以后,迫害苏轼等人的宋哲宗去世。继位者宋徽宗登基伊始,太后垂帘听政,受害官员陆续离开贬所。元符三年(1100年)五月,苏轼受命离开海南岛,前往位于广西南部的廉州。随后又有两道命令:前一道指定苏轼离开廉州,前往湖南永州;后一道允许苏轼择地居住。[9]苏轼从海南出发,经过的地点依次是:海康、廉州、藤州、梧州(即汉代的广信)、番禺、英州、韶州。海康到廉州,走海路;藤州到梧州,也乘船。苏轼在藤州的一首诗写道:“相将乘一叶,夜下苍梧滩。”[10]梧州、番禺、英州、韶州,一路舟行。追寻苏轼足迹可知:第一,在宋代,番禺至徐闻,必须绕道,以就水路。番禺经梧州南下徐闻,虽绕了个大弯,但这是合理的路线。梧州有“广西水上门户”之称,河流四通八达,可以利用水路南下,比起翻山越岭,省时省力不少。宋代距离汉代千年上下,水陆运输条件已然改善,但番禺和徐闻两地交通仍不便捷,由此可以想象汉代两地交通是何等艰难。第二,从廉州(当时是合浦港所在地)北上途中经过梧州,可以不必绕道番禺。苏轼到梧州后,原打算在此会合从惠州出发的家人,沿西江支流贺江北上,不巧当时贺江浅涩,只得改道由番禺北上:“又将相从泝贺。已而水干无舟,遂有番禺之行。”[11]可见,从徐闻北上,不必路过番禺,到梧州后,经由贺江,度岭而北,是最为近便的路线。将消费地在中国北部的海外商品从徐闻运至番禺再北运,除非不得已,否则全无必要。

再看合浦。合浦港地处粤西,距离番禺比徐闻稍远,内陆交通条件比较好,但也没有水路直通西江流域。有人认为,合浦通过南流江北流江桂江灵渠湘江,北与长江流域和中原沟通。[12]这个看法忽略了南流江和北流江之间有一道称为“桂门关”的分水岭,长达十多公里。中外商品来到这里,必须人挑车载,翻山越岭。合浦进口商品翻越分水岭后,便到达北流江。从这里出发,经过灵渠可联通湘江,不但路线径直,而且不必再次登岸陆行;但若向东前往番禺,不但绕道,通过北江及其支流后,要第二次上陆,登大庾、都庞或骑田岭。

所以,进口商品从徐闻、合浦港出发,从内陆运至番禺然后北上,不但艰辛而且无益,不是合理的路线;出口商品辗转番禺运至两地,情况类似。如果两个港口一定要在岭南选择商品聚散地,这个地点与其番禺,不如广信(今广西梧州),可以少走冤枉路。

汉代番禺的进口商品不由徐闻、合浦转口而来,番禺汇聚的中外商品从何而来,便依然是个问题。

三、徐闻、合浦港口条件均不理想

徐闻、合浦不但内陆交通条件不佳,港口本身的条件也不够好。

我们先看徐闻港。不少学者认为,徐闻是两汉时期“我国驶往东南亚和印度洋的海船出发港”。①何纪生、吴振华:《广东徐闻东汉墓——兼论汉代徐闻的地理位置和海上交通》,《考古》1977年第4期。目前不少学者持这类看法。海外贸易出发港对进出口商品应该具有较强的聚拢和发散能力,但徐闻难堪其任。

远洋商船始发港,除了应有良好的海内外交通条件,还需要相对安全的港湾,当狂风巨浪袭来,船舶有安全可靠的栖身之所;需要有较强的物资供应能力,可为商船远航备足数月,以至一年以上的食品用品,并为因外贸聚拢而来的行商坐贾、手工业者、挑夫杂役提供必要的食品用品。上述条件只要有一个不具备,就不是理想的远洋贸易始发港。

雷州半岛海岸带生态环境脆弱,多自然灾害,影响最大且作用最频繁的,除了干旱就是台风。台风登陆频率高、登陆时间较集中的地区,几乎每年都要受到多个台风活动的影响,给海岸带造成重大影响。[13]徐闻位于雷州半岛南部偏西的地方,港湾开阔,每当台风来临,船舶难避其害。[14]

徐闻农业和手工业生产不发达,物资供应能力不强,不是一个土肥水美之所,“地多沙卤。禾粟春种秋收,多被海雀,所损相承;冬耕夏收,号芥禾、少谷粒。”[15]有一条著名的谚语,被人们反复引用,给人们以徐闻是个黄金宝地,财富来自对外贸易的想象:“欲抜贫,诣徐闻”。据宋人祝穆记载,这则谚语最早见于成书唐代的《元和志》。②查现存《元和郡县志》,不见记载;《新唐书》和《旧唐书》也无记载。汉唐时隔几百年,用唐代史料说明汉代事实,有点勉强。

祝穆所述,见《方舆胜览》卷42《雷州》的一个注释:“元和志:汉置左右候官,在徐闻县南七里,积货物于此交易。谚曰,‘欲拔贫,诣徐闻’。”拔贫是脱贫,意思是摆脱贫困。摆脱贫困有许多途径,国内地区间的贸易亦可脱贫。汉代徐闻是内地通往海南岛的门户。海南所产珠犀、瑇瑁,北运必经徐闻。徐闻商贾近水楼台,借以致富。这条史料中,徐闻何以脱贫,没有说明。“积货物于此交易”,显示徐闻脱贫与贸易有关,但是否就是外贸,未见任何明示和暗示。

乐史生活在北宋初,他也记录了徐闻的这则谚语,全文如下:雷州“在海岛上,地多沙卤。禾粟春种秋收,多被海雀,所损相承;冬耕夏收,号芥禾、少谷粒。又云再熟稻,五月、十一月再熟。徐闻县谚语:欲抜贫,诣徐闻。不宜蚕桑,惟绩葛种纻为衣。出乌药、高良姜、益智子、海桐皮。”[16]这段话中,徐闻谚语颇为唐突,与上下文联系不上。如果把与谚语有关的11个字去掉,文气便顺畅、意思也清楚。因此,徐闻谚语应该是放错了地方。无论如何,这则谚语在这里依然同外贸拉不上关系。

现存史料对徐闻的外贸状况没有直接记载。人们根据汉使船舶曾经过徐闻,以及徐闻县南七里有货物储存等情况,推论徐闻与外贸有关,不无道理。但认为徐闻是汉使西行的始发港,证据就比较单薄。徐闻港及整个雷州半岛的考古,也未见这里曾经繁荣的证据。1973—1974年,考古学者曾对徐闻汉墓做大规模考古发掘,发现徐闻与广州、合浦、贵县(汉郁林郡治)等地东汉大墓相比,数量相差悬殊。[17]“徐闻汉墓全不见封土,无碑刻;均为中、小型墓,至今没有发现大型汉墓:墓主多为平民,有的虽非平民,亦非大官大贾;随葬品不奢侈。”[18]“在崇尚厚葬的汉代,这批墓的随葬器物显然是微薄的。”[19]显然,当年的徐闻,即使比较有财力的人也不富裕,不像是个商贾云集、海货充溢的海外贸易港。

我们再看合浦港。作为外贸港口,合浦也有明显的缺陷,物产也不丰盈。《后汉书》在记载孟尝任合浦太守时说:“郡不产谷实,而海出珠宝,与交趾比境,常通商贩,贸籴粮食。”[20]孟尝任合浦太守在东汉中期。到了晋朝,合浦依然缺粮:“合浦郡土地硗确,无有田农。百姓唯以采珠为业,商贾去来,以珠货米。”[21]这些史料完全不提合浦的海外贸易,只说合浦以本地出产的珍珠闻名,而且当地明显缺粮。在这以前的西汉时期,合浦的农业生产当更为落后。汉代合浦很难为远洋船舶装载充沛的食物用品、供养大量的流动人口。有人认为,南流江两岸是肥沃的冲积平原,是良好的稻作农业区。[22]这恐怕是后来的情况,汉代并非如此。考古资料表明,合浦在西汉曾经有过比较繁荣的时光。从墓葬反映的情况看,汉代合浦有许多富人,墓葬出土的海外产品数量多、质量好。广西合浦县西汉木椁墓,出土由9件玛瑙珠组成的花玛瑙穿坠,以及琥珀佩饰片5件,琥珀印章1件,蓝琉璃串珠3串等。[23]考古人员认为,琉璃、玛瑙、水晶、琥珀等各种佩饰品,应是当时从海路输入。[24]广西合浦县堂排汉墓,出土的琉璃珠1656粒,天蓝、湖蓝等色,形状有算珠形、圆珠形、管形。[25]另外还有玛瑙珠13枚,肉红石髓珠99枚,琥珀6件,水晶19件等。[26]两个都是西汉晚期墓葬,出土随葬品较为高档,包含不少舶来品。

合浦的繁荣大致始于西汉中叶以后。“自20世纪50年代以来,配合基本建设,历年在合浦清理发现的汉墓屡计已接近1000座。从已发表的材料看,其中绝大多数是西汉中叶至东汉时期的墓葬,而且有不少墓的规模较大”。[27]西汉中叶以前,合浦未必繁荣,而番禺却是“珠玑、犀、瑇瑁、果布之凑”。《史记》描述的是西汉中期以前的情况。司马迁笔下番禺的繁荣,与合浦似乎没多大关系。

人口状态也反映了一些问题。从“汉代岭南人口及其比较表”可见,西汉合浦户数和口数分别为15398和78980,东汉户口分别为23121和86617,户数和口数增长率分别为50.16%和9.67%。同时期南海郡户数和口数增长率分别为264.44%和165.54%。两相比较,一在蜗行,一在奔跑。两地经济关系密切,人口增长应该彼此联系,水涨船高。

徐闻、合浦港,或者经营规模有限的内外贸易,或者在远洋商船过往时,贸易商货、提供补给。合浦出产的珍珠广受内地达官贵人喜爱,从海外返回的商船自西向东经过这里时,合浦商人可用以交换海外产品。于是,合浦不但有珍珠,还有海外商品。合浦汉窑全国罕见。1987年以来,合浦港周边地区发现多处汉代陶瓷窑址,面积达1万平方米。有10座马蹄形的烧制板瓦、筒瓦的土窑。窑体内径约1.5—2米,这在汉代已达相当规模。土窑生产量很大,看来大多是为出口服务的。[28]砖瓦、陶瓷等,不但是外贸商品,还可为远洋船舶增加重量,起到稳定船身的作用。

考察了汉代徐闻、合浦港的综合条件,笔者认为,两个港口都是汉代中外贸易港,但都不是大的始发港,它们作为海外贸易港都不理想。

四、番禺都会进口商品主要来自远洋商船

徐闻、合浦不是番禺进口商品的供应地,本身也不是理想的港口。番禺都会的进口商品必定另有来路。让我们回到本文开头提到的《汉书》记载,这是迄今可见最早和最重要的汉代海外交通史料,被广泛征引,并演化出许多不同的解读。不少学者据此认为番禺不是海外贸易港。但这是一条孤证,可否采信,应该经过合理质疑。例如,它是否有所遗漏或张冠李戴?因此,我们还需要其他证据才能认可其准确性。另外,这条史料有非常明显的错漏,首先,“自日南障塞、徐闻、合浦,船行可五月,有都元国。”[29]在这里,今属中国的港口只有两个:徐闻与合浦。日南在今越南中部、合浦的西面,徐闻在合浦的东面。汉使西行次序不可能是日南、徐闻、合浦,应该是徐闻、合浦、日南。《汉书》把船舶西行途经港口的次序写错了。其次,汉使归途路线,《汉书》只记录到位于越南中部的日南,其后的航线付之阙如。再次,“自黄支船行可八月到皮宗,船行可二月到日南象林界云。黄支之南有已程不国,汉之译使自此还矣。”[30]两句话次序错乱:前一句已经离开黄支,后一句还立足于黄支,对调位置较合逻辑。

史料有错乱有疏漏,拼凑痕迹明显,番禺被遗漏并非不可能。我们不能因为这条史料没有记载,就把番禺排除在中外贸易港之外。人们否认番禺是汉代海外贸易港,除了《汉书》没有记载外,还提出当时西去东来的船舶难以通过激浪汹涌的琼州海峡。

在汉代,前往南洋的船舶受船舶体量和航海技术限制,一般是沿着海岸线曲折西行。从番禺出发的船舶到达雷州半岛东侧,如欲驾船进入北部湾,必须穿过琼州海峡,这是一道难关。琼州海峡属于强潮区,流速大,船行于此风险较大,[31]但当时的航海者已有应对办法。

其一,驾驶船舶直接穿越琼州海峡。交趾诸郡中,合浦、交趾、九真、日南郡在琼州海峡以西。东汉章帝建初八年(公元83年)以前,合浦等四郡向朝廷上供地方土特产一般采用海运,沿着海岸线,自西而东、从南向北,然后进入内河运抵京师。海运途径琼州海峡和时称东冶的福建沿海等地:“旧交趾七郡贡献,运转皆从东冶泛海而至。”[32]另外,东汉献帝初平年间(190—193年),“天下乱”,桓晔“避地会稽,遂浮海客交趾”。[33]会稽在今江浙。桓晔从东部沿海“浮海客交趾”,也要经过琼州海峡。东汉灭亡不久,岭南为吴国孙权所据。交州刺史吕岱蓄谋消灭坐大交趾的士燮家族。他乘士燮去世之机,设计激怒士燮子弟。找到出兵镇压借口后,他从番禺“督兵三千人,晨夜浮海而往”,到了合浦,会合当地军队继续西行,突袭交趾。[34]吕岱为尽快到达交趾,选择了海路。从番禺到合浦的海路,必须经过琼州海峡。可见琼州海峡虽称艰险,并非不可穿越。在汉代,官私船舶由此西去东来,已不稀罕。

其二,在雷州半岛暂时离开海船,横穿雷州半岛,抵达另一端出海口后,再登海船。穿越雷州半岛不必全程步行,部分路段可以利用河流。1984年,人们在位于雷州半岛北部的遂溪县边湾村发现一个陶罐,里面装有金银器,包括完整及破碎银器和20个波斯萨珊朝银币等。经有关专家鉴定,波斯银币铸造年代大约在沙卜尔三世至卑路斯之间,即383—484年。与“银币同时出土的十二瓣莲花银碗,外口沿所刻的符号与银币的铭文字母相一致,说明此银碗亦是波斯国制造的,与波斯银币一起通过海道传入中国。边湾村地近南海,村前的田野,古代是海叉,水上交通方便,直通南海,与外通商亦有可能。”[35]边湾村早先是否对外通商尚不能确定,但这批遗留物的出土,说明当年有进出口商品曾在这里或附近不远处过往和贸易,并且利用了水路交通。

在造船和航海技术进一步发展的唐代,仍有人宁可舍舟陆行横越雷州半岛,而不乘船通过琼州海峡西去北部湾或东至雷州湾。

因为对于横越雷州半岛的航海者,这段内陆交通只是航海旅程中的一段插曲,他们的出发港和到达港,依然是番禺或更远处的港口。

五、番禺港的优势

自秦汉到19世纪中叶,广州一直是中国古代海外贸易大港,并且长期位居第一。广州海外贸易地位与它独特的自然条件息息相关。首先,此地海外交通条件优越,并有良好的内陆交通。中国古代外贸对象主要分布在东南亚、南亚和西亚,南部沿海港口距上述地区较近。南部各港中,广州港内陆交通条件最好。广州地处珠江三角洲北部顶点,东西北三江在此汇流入海。由于水网密织、四通八达,形成特别利于航运的条件。[36]如此优越的江河运输条件,在中国南部诸多良港中,绝无仅有。广州港内陆交通畅达,它的贸易腹地也就较为宽广。其次,这是一个较为安全的港口。广州港并不直面大洋,船舶进入珠江口后,要经过曲折绵长的河流才能抵达港口。因此它在抵御风浪、防范海盗、保护船舶安全等方面都有较大优势。第三,广州港坐落在鱼米之乡、富庶之地,加上交通便利,海外贸易和行商坐贾所需食物和各类用品都容易得到满足。这些保证广州外贸长期繁荣的条件,在汉代已经具备。

汉代番禺及附近地区只有三个可能的对东南亚、南亚、西亚贸易港口。既然番禺的进口商品不由徐闻、合浦转口而来,琼州海峡并非不可穿越的天险,番禺海外贸易条件又如此优越,番禺都会的外国商品主要来自番禺港,便是顺理成章之事。许多学者认为东晋南朝时,跨越南海的离岸航行,打开了广州港的大门,开启了广州外贸繁荣兴盛的历史。实际上,早在汉代,番禺港海外贸易已经繁荣兴盛。

汉朝海外贸易港,不止前面讨论过的三个:向西有交趾港口,但它还要通过中国沿海其他港口集散商货,而且如今已不在中国版图之内;向东有中国东部、东南部沿海港口。《史记》将西汉初年全国九个都会的特征逐一简单勾勒。关于番禺都会的记载,前已引用:“番禺亦其一都会也,珠玑、犀、瑇瑁、果布之凑。”这里提到的海外产品,别的都会全无踪影。江东都会位于中国东部,后世知名的江苏、浙江、福建诸港口,全在其治下,但书中只提到海盐,海外珍奇似乎与之关系不大:“东有海盐之饶、章山之铜,三江五湖之利。”[37]其实在秦汉时期,中国东部沿海造船业已经有所发展,对外交往也早就存在,只是远未发达,为时人所忽略。

因此在汉代,番禺不但是岭南最大的都会、最大的港口,并且已经成为中国海外贸易,即中国海上丝绸之路第一大港。

[1][37]《史记》卷129《货殖列传》。

[2][29][30]《汉书》卷28下《地理志》。

[3]《广州汉墓》上册,北京:文物出版社,1981年,第2页。

[4]邓家倍:《合浦,中国海上“丝路”最早起点》,见中国人民政治协商会议文史资料委员会:《合浦与海上丝绸之路》,《北海文史》第18辑,2004年。

[5]张荣芳、黄淼章:《南越国史》,广州:广东人民出版社,1995年,第285-286页。

[6]徐俊鸣:《两广地理》第6章《历史地理概述》,上海:上海新知识出版社,1957年。

[7][17][19]何纪生、吴振华:《广东徐闻东汉墓——兼论汉代徐闻的地理位置和海上交通》,《考古》1977年第4期。

[8]杜尧东等:《雷州半岛干旱特征、成因与治理对策》,《干旱地区农业研究》2004年第1期。

[9]苏轼:《东坡全集》卷65《乞致仕表》。

[10]苏轼:《东坡全集》卷25《藤州江下夜起对月赠邵道士》。

[11]苏轼:《东坡全集》卷85《与范元长六首(北归)》。

[12][14][18]韩湖初:《两汉时期合浦一直是郡治所在——读〈后汉书·郡国志〉序》,见中国人民政治协商会议文史资料委员会:《合浦与海上丝绸之路》,《北海文史》第18辑,2004年,第22、22、22-23页。

[13]李志强:《雷州半岛海岸带生态环境脆弱性初探》,《资源开发与市场》2008年第10期。

[15][16]乐史:《太平寰宇记》卷169《岭南道》。

[20]《后汉书》卷106《孟尝传》。

[21]《晋书》卷57《陶璜传》。

[22][27]蒋廷瑜、彭书琳:《汉代合浦及其海上交通的几个问题》,见中国人民政治协商会议文史资料委员会:《合浦与海上丝绸之路》,《北海文史》第18辑,2004年,第25、26页。

[23][24]《广西合浦县西汉木椁墓》,《考古》1972年第5期。

[25][26]《广西合浦县堂排汉墓发掘简报》,《文物资料丛刊》第4辑,北京:文物出版社,1981年,第51、52页。

[28]覃主元:《汉代合浦港在南海丝绸之路中的特殊地位和作用》,《社会科学战线》2006年第1期;邓家倍:《合浦,中国海上“丝路”最早起点》,见中国人民政治协商会议文史资料委员会:《合浦与海上丝绸之路》,《北海文史》第18辑,2004年。

[31]王颖主编:《中国海洋地理》,北京:科学出版社,1996年,第11页。

[32]司马光:《资治通鉴》卷46《汉纪·肃宗孝章皇帝上》,建初八年十二月。

[33]《后汉书》卷67《桓荣传附桓晔传》。

[34]《三国志·吴志》卷15《吕岱传》。

[35]遂溪县博物馆:《广东遂溪县发现南朝窖藏金银器》,《考古》1986年第3期。

[36]王子今:《秦汉交通史稿》,北京:中共中央党校出版社,1994年,第171页。

责任编辑:郭秀文

K234

A

1000-7326(2015)10-0111-07

章深,广州市社会科学院历史研究所研究员(广东广州,510410)。