员工“沉默的声音”探究*

2015-10-18黄桂袁榕王潇莉

黄桂 袁榕 王潇莉

员工“沉默的声音”探究*

黄桂袁榕王潇莉

在员工沉默和员工进谏的研究中,学者们要么聚焦于员工沉默;要么聚焦于员工进谏,却忽略了介乎两者之间的“声音”行为,即形式上为进谏,实质上是沉默,我们将之称为员工“沉默的声音”。虽然有学者注意到员工沉默中存在着“声音”的现象,但是并没有对此展开研究。本研究扎根于本土文化,用质性方法研究这一现象。研究发现,员工沉默的声音是个多维构念,可以分为利益性、防御性、情感性三个维度。同时,本文构建了沉默声音的模型,并就组织如何更好地识别与应对员工的“声音”提出建议。

员工沉默员工进谏沉默的声音

一、问题的提出

针对组织中的员工沉默,学界给出了员工进谏这贴解药。随着研究的深入,学者们意识到,沉默行为和进谏行为是复杂的,二者可以同时存在(Detert&Edmondson,2011);[1]沉默和“声音”行为并不是对立的,员工沉默不是进谏的缺失,而是一种过滤后的“声音”(Dyne,2003;郑晓涛,2008)。[2][3]尽管上述研究并没有对介于员工沉默与员工进谏之间的声音行为进行阐述和研究,但是这些思考对于我们研究两者之间的行为状态提供了有益的启示。

在我国的管理实践中,常常存在形式上进谏,实质上沉默的行为:员工就组织或工作中的相关问题,提出自己的想法、意见,常常却并非为了进谏,而是为了维护自己的利益、宣泄个人情绪或者自我防御,即以建设性意见的形式来掩盖自己的真实诉求,“过滤”、“提炼”自己真实的观点。本文通过质性研究对沉默声音的现象和成因进行研究,以拓展员工沉默和员工进谏的研究领域,同时,帮助领导者更好地识别和应对处于员工沉默和员工进谏之间的“声音”行为,以免被这种“虚假”的进谏所迷惑。

二、相关研究回顾

(一)员工沉默

Morrison和Milliken(2000)[4]认为员工沉默是指员工能够改善组织当前的某些特点时,却保留对组织的认知、情感或行为的评价。此定义的关键词是“保留”,在此基础上,学者们增加了“过滤”(VanDyne,2003)[5]和“提炼”(郑晓涛等,2008)[6]等关键词。鉴于沉默行为具有传染性,当员工个体的沉默行为上升到组织层面而成为一个群体现象时,就形成了组织沉默(Pinder&Harlos,2001)。[7]

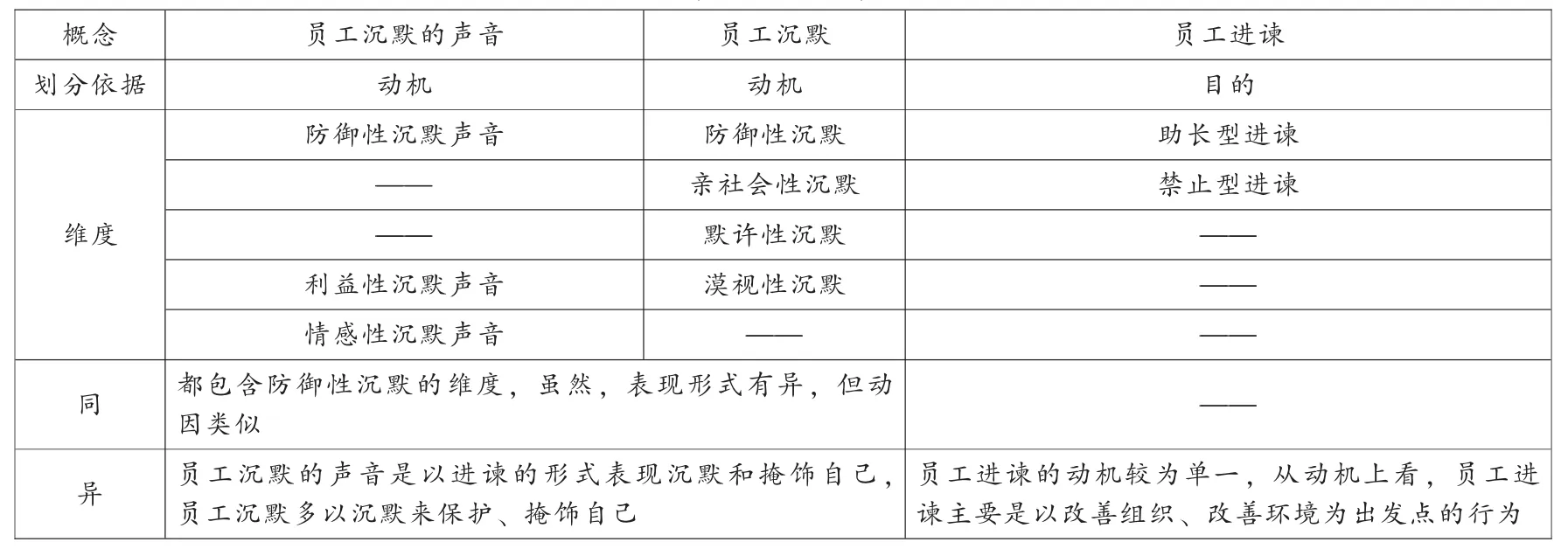

员工沉默是多维的构念,分为默许性沉默、防御性沉默、亲社会性沉默和漠视性沉默(Pinder,2001;Dyne,2003;郑晓涛,2006)。[8][9][10]默许性沉默是员工因为顺从而保留了自己的看法和观点。防御性沉默是基于害怕不良影响而不发表意见的有意识的自我保护的行为。亲社会性沉默是有意识和主动的沉默,主要是为了维持与他人和谐的关系。漠视性沉默是对组织的认同不足而造成的。

(二)员工进谏

相比于员工沉默,学者对员工进谏的研究更为丰富。自从Hirschman(1970)[11]首次定义了员工进谏,很多学者对之进行了定义和研究。Morrison(2011)[12]对学者们的定义进行了总结:认为进谏是指员工为了改善组织效能,就有关组织或工作的问题提出自己看法、建议或信息。员工进谏行为是多维的,可以是上级对下级的进谏,下级对上级的进谏,也可以是同事之间的进谏。从内容上看,员工进谏行为可以是分为助长型和禁止型进谏(Fath&Liang,2007;Dyne&Lepine,2001)。[13][14]

(三)沉默和进谏的关系

在已有的研究中,学者们从不同的角度审视和比较沉默(silence)和进谏(voice)这两种行为,从行为表现层面看,二者是对立的,而从行为背后的原因看,二者可以具备同样的特性,如沉默也可以是积极的、有目的性的(Pinder&Harlos,2001)。[15]从行为的本质看,沉默不一定是进谏的对立面和“声音”的缺失(Van Dyne等,2003;段锦云,2009);[16][17]沉默行为和进谏行为并不是相对立的,人们平时所说的“报喜不报忧”也是过滤观点后发出的“声音”,是一种沉默行为(郑晓涛等,2008);[18]进谏和沉默可以同时存在,员工可以在某些问题上表示出进谏行为,而在一些问题表现出沉默(Detert& Edmondson,2011)。[19]沉默和进谏并非绝对的,个体可以视不同的问题而采用不同的“声音”行为(Morrison,2011)。[20]

员工沉默的影响因素与员工进谏的影响因素大部分相同,但也稍有差异。两者都包括个体变量和情境变量。个体变量基本相似,包括性别、个性、个体心理知觉和满意度。情景变量稍有不同。员工沉默的情境变量包括组织规范和实践(组织背景)、管理者、同事和民族文化、群体规模和管理模式(郑晓涛等,2009)。[21]此外,组织等级制度(Van Dyne&Lepine,1998)、[22]组织权力差距(Offermenn& Heilmann,1997;Lee,2000;Huang,2003)[23][24][25]也会影响员工沉默。员工进谏的情境因素包括团队规模、组织架构、组织文化、组织公平、员工对组织的心理契约、管理者因素、权力差距、集体主义观等(段锦云等,2005;Morrison,2011)。[26][27]

总之,学者们意识到沉默和进谏可以同时存在,员工沉默行为与进谏行为并非是全然对立,在两者之间还存在着沉默的声音行为。但是上述研究只是意识到这个问题,并没有就此展开研究。为了探讨员工中所存在的“沉默的声音”,我们运用质性研究方法,选取合适的样本进行访谈和编码,以探讨员工沉默声音的动机、产生沉默声音的事件以及影响沉默声音的因素等问题。

三、研究过程和数据

(一)样本访谈和记录

通过对受访者的深入访谈,了解以下问题:(1)沉默的声音是否普遍存在于组织中?(2)沉默声音产生的原因是什么?(3)沉默声音的维度有哪些?(4)沉默声音的影响因素有哪些?(5)沉默声音会给组织和员工带来哪些结果?我们选择具有相同竞争环境的国企和民企在职员工24位,其中基层员工16人,中高层管理者8人。考虑到管理者与员工的实际比例,该样本基本合适。在受访者中,男性16人,女性8人;21—30岁的15人,31—40岁的4人,41—50岁的5人;国企12人,民企12人。

访谈由我们及被访者以一对一的形式进行,访谈时间约25—40分钟,访谈地点选在被访者方便的、较为安静的地方,如学校或被访者的工作场所,以保证被访者接受访谈时的舒适感,避免受到过多外界影响而使访谈产生误差。同时,为了更好地了解受访者的观点,在访谈中我们特别要求被访者尽可能详细描述一个或多个此种行为案例,并复述访谈中记录的相关信息,进行确认。在信息分析上,采用了三级编码的方法。以员工沉默声音的影响因素为例,我们将所有访谈资料按原先的状态进行登录,共提取了81个表明影响因素的项目。根据“沉默的声音”的定义将不符合的项目删除后,把剩下的70个条目编入项目库A1,用同样的方法进行提取,把符合要求的条目编入项目库B1,B1有65个项目。其次,将项目库的A1和B1进行对比和讨论,并根据讨论的结果合并相关联的项目,删除提及率较低的项目(如只有1个人提及的项目),将剩余条目编入项目库C1(共51条项目)。最后,使用编码清单对照访谈记录,确保提取了尽可能多的项目,并划分为尽可能少的影响因素类型。同理,我们对沉默的声音的事件/话题和原因进行了编码和登录,得出本次访谈的结果。

(二)访谈结果分析

1.员工沉默声音的普遍存在性。在24份访谈中,100%的被访者认为员工沉默的声音是一种普遍存在的现象,其中有9位受访者明确表示在日常的工作中经常(或很多)观察到或表现出沉默的声音行为,14位表示有时候有或不太多,仅有1位表示很少。据此,我们将员工沉默声音定义为:员工以进谏的方式提出与组织或他人有关的想法、观点和意见,实质上是以直接或间接的方式自我保护、维护自身的利益或宣泄个人情绪。

2.员工沉默的声音的事件/话题。每位受访者平均提及至少2个最有可能出现沉默的声音的事件或话题,可归纳为6种,这些事件涉及企业管理的方方面面。其中,涉及个体利益的问题提及率最多,达79.17%,个体利益包括了物质和精神两个方面,物质方面包括薪水、福利、奖金等,精神方面主要是自我价值感、受他人尊重感等;其次为涉及团体利益和团体地位的维护,提及率为58%;其他的依次为人事变动问题(如员工离职、任职安排等)33%、对其他员工的评价认知25%、对与个体利益关系较小的问题进行表态13%、工作或任务的分配问题8%。涉及个人利益、团体利益和人事变动的问题与员工自身关系最为密切,因此,在这些问题上出现员工沉默的声音也在意料之中。对一些与个体利益关系较小的问题,员工采取沉默的声音行为,主要出于从众心理。对他人进行评价时出现沉默的声音主要考虑到人情面子和利益的一致性。相比员工沉默,员工沉默声音的话题/事件更多地聚焦在涉及个体利益方面的事件上,员工沉默在组织利益和个体利益的相关事件上分布较为均匀,详见表1。

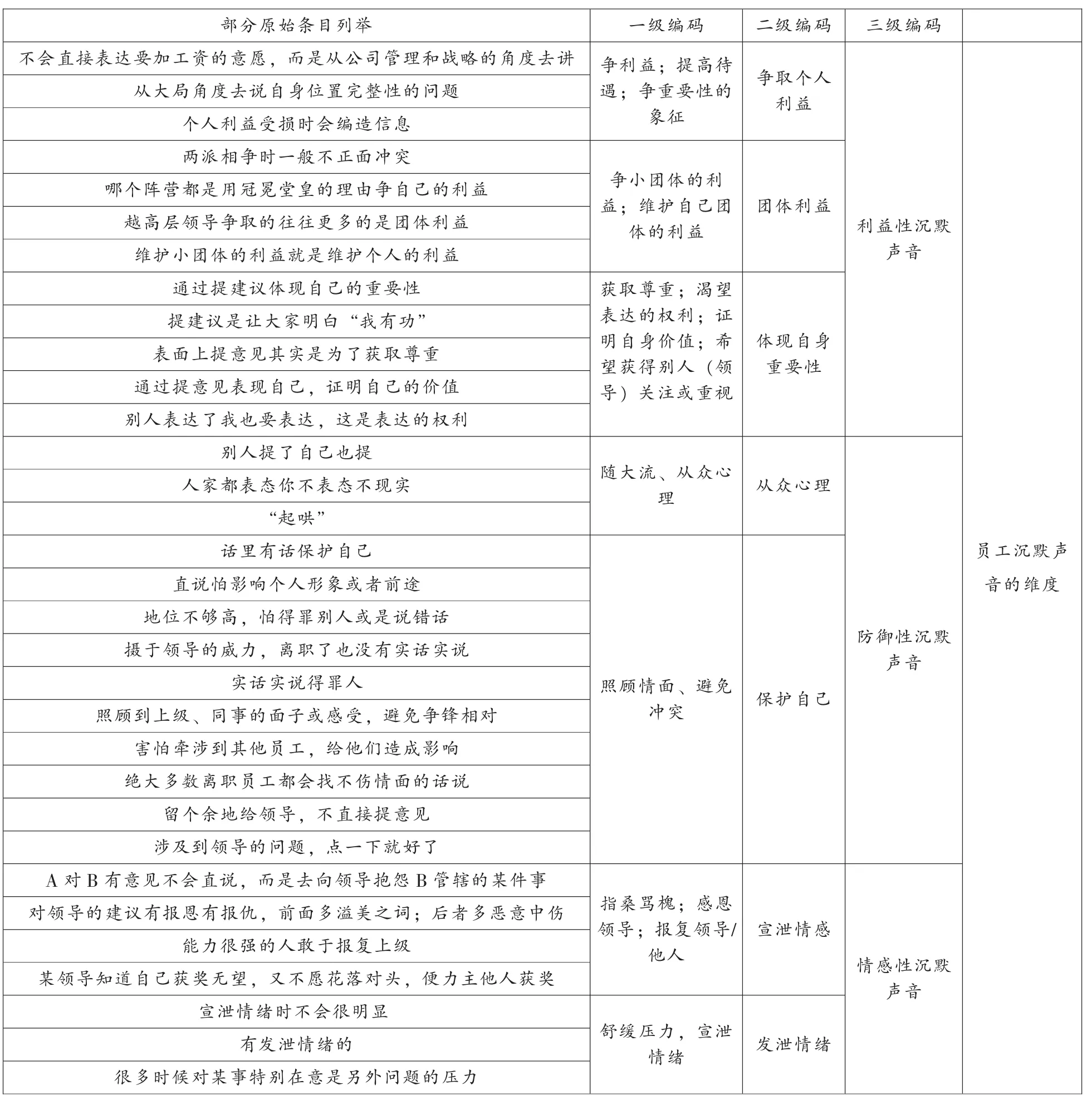

3.员工沉默声音的动机和维度。了解员工沉默声音的动机以及对沉默声音进行维度划分是本研究的重要目的之一。根据访谈结果,我们得出7个最具代表性的沉默声音的动机,并据此归纳为3个维度,分别为利益性沉默声音、防御性沉默声音、情感性沉默声音,如表2所示。

4.员工沉默声音维度及原因分析。利益性沉默声音最主要的动机是直接维护或争取个人利益,或者通过维护或争取自己所属派系的利益而间接维护或获取个人利益,这里的利益不仅包括物质利益,还包括精神上的需求。利益性沉默声音主要表现为以下几方面。

表2 沉默的声音维度和原因编码

(1)担心直接表达涉及个人生存和发展的物质利益会使他人不满,带来适得其反的效果,最终危害自身利益。这一问题主要有以下两个方面的表现。一是在我国企业,员工往往处于“报恩”的地位,员工的待遇和奖励应该是领导施予的,而不能是员工自己去争取的。管理者一般不喜欢甚至痛恨那些“斤斤计较”的员工,如果遇到有胆敢和组织或领导讲条件或要待遇的员工,即便该员工很能干,那也会在组织中失去被领导“看好”的机会。因此,员工即便被组织亏待了,也不敢大张旗鼓地为自己伸张正义,只能从组织的管理上,甚至从战略高度上谈论有关问题,以此希望领导触类旁通恍然大悟,员工个人也因此得到应得的待遇。二是无论是组织还是个人,都有趋利避害的本性(范群,2008)。[28]正是这种内在的心理动因促使每个人在经济社会交往中以利己性作为首要的行为准则(钟晓敏,高琳,2010)。[29]故员工在这类问题上,很可能会以利己性作为首要出发点,从而以进谏的模式表达出沉默的声音。

(2)以进谏的方式,用冠冕堂皇的理由去争取小团体或者派系利益的行为。员工身处组织中的某一派系,维护派系的利益就是维护自己的利益。派系中的成员都有一定的群体感和亲密效能感,[30]并在派系内部建立起某些群体行为规范,其中的资源始终在派系边界之内流传(罗家德,郑孟育,2009)。[31]其次,中国人倾向于找旧有关系施惠与受惠的社会交换习惯,使得同一派系成员间的互助与支持行为反复往返,进一步强化了派系内的互助与支持行为,而将局外人排除在外(张佳音,罗家德,2007)。[32]正因为派系内部的互助、资源共享和情感归属,成员间具有共同的利益导向,在涉及有关派系利益的组织问题上,员工会把派系中的利益放在比组织利益更重要的位置上。通常情况下,这种为派系争利益的行为往往是以从大局出发或者从组织利益出发的进谏方式表现出来的。

(3)员工通过意见的表达,希望引起领导或者其他人的关注和重视,并欲以此证明自身价值、获取他人的重视或尊重,体现自身的重要性。有时候,员工以“进谏”方式提醒周遭的人注意自己的存在和价值,尤其是别人都表达了看法和建议,自己也不能放弃表达的权力;有时候自己对某事有功,但是又不便明说,只好通过旁敲侧击的方式——强烈的意见或建议让大家明白自己的功劳。

防御性沉默声音,是一种保护自身以免受到外界伤害的主动性行为,存在以下两种情况。

(1)别人都表态了自己也要表态,以免给别人不合群的印象,被贴上“异类”的标签而受到排挤。其与利益性沉默声音为了体现自身价值而表态的区别是,前者是出于自我保护的心态而产生的起哄心理和从众心理;后者则是提醒大家注意自己的存在,以证明自己的价值和重要。

(2)照顾情面。因为顾及到领导或者同事的面子,或者是不想与领导或者同事正面交锋而采取迂回表达的策略。中国人素有追求和谐,避免冲突的文化,即李亦园所说的“不和焦虑”和“冲突焦虑”(李亦园,1993,2008)。[33]同时具有他人取向、关系取向、权力取向(杨国枢,2008),[34]在讲究人际和谐的华人社会中,有所谓“扬善于公堂,归过于暗室”的原则,不论是在上对下还是下对上的关系里,一个善于“做人”的人,通常都会在公开场合给他人添加面子,即使有意见,也会做私底下沟通,表现出顾面子行为(黄光国,2008)。[35]不管是组织方面的,还是同事方面的抑或是领导方面的问题,员工都很少直接表达。要么挑好听的说,要么兜了个大圈子,或是指桑骂槐或者借古讽今或等等,希望以此启发当事者。由于这种表达的最终动机并非利他和利于组织,而是出于自我保护的目的,所以,我们将这类沉默的声音归为防御性的沉默声音。这种看似诚恳或委婉的进谏,要么对当事者造成迷惑,以至于在很长一段时间里不仅意识不到自身的问题,而且还因为同事的赞扬而沾沾自喜;要么就是当事者不明就里,不知道对方想说什么,或者为什么那么讲。当然,照顾情面行为的客观后果是有利于促进彼此的关系。

情感性沉默声音是指员工将此行为作为宣泄个人情绪的一种途径,是一种非理性的“声音”,主要有以下两种情况。

(1)员工对组织有不满的情绪或者本身压力较大,在工作场所进行情绪方面的宣泄。部分员工会将个人的不良情绪带到工作当中,当情绪管理能力较弱时,或压力太大员工无法掌控时,不满情绪便会通过“声音”的形式表现出来。有员工因为经济压力太大而导致对所在组织的薪酬强烈不满。因此,组织在面对员工就组织中某些问题的激烈谏言或者非常不满时,常常要保持冷静,对员工的需求和压力有了切实的了解,才能做出正确的判断和决策。

(2)大多数情况下,员工对于组织中的领导或同事心存感激或不满,不会很直白地表现出来,而是以通过对相关事件的直接或间接“谏言”来表达。在中国人的人情交换观中,存在着报恩一说,人情投资和人情接受双方构成一种“人情债”的关系,它们总是同“欠”相联系(翟学伟,2004)。[36]鉴于这种情理和恩惠往来,员工会通过沉默的声音来表达自己对对方(上级或同事)意见的支持和同意。换言之,员工支持某人或某事,并不是因为此人代表着正义或者此事正确,而是因为某人对其有恩,反之亦然。中国文化中的“他人取向、关系取向、权力取向”也和沉默的声音有关。他人取向、关系取向的一个重要特征是关系和谐,因此,关系好的一个重要的特征便是要在大大小小的事情上支持或者帮助对方,这不仅仅是人情味的体现,更重要的是保持关系和谐的要点。否则,就会被视为不通人情世故,而遭到众人的指责。

总之,对同一事件(话题)或类似事件(话题)的不同反应可能会导致不同性质的沉默声音。比如,讨好领导,可能是出于利己的动机,或是从众的心理,也有可能是报恩的心理,那么,不同动机导致不同的沉默声音的类型划分,前者属于利益性沉默声音,后者则属于情感性沉默声音,中间属于防御性沉默声音。其实,沉默声音出现的动机可能是复杂的,但有其主导动机和优势需求,我们正是通过之将沉默声音划分为不同的维度。

5.员工沉默声音的影响因素。访谈发现,员工是否采取沉默的声音受到个体和情境因素的影响,个体因素中性格因素的频次最高,达50%,其次为素质/教育程度41.67%、性别41.67%、满意度25%和员工级别20.83%。情境因素包括组织、管理者、同事和社会文化等四大类因素,组织因素中的组织类型的频次最高,达50%,其他因素分别是组织文化37.5%、组织等级层次29.17%、组织制度规范化程度16.67%、组织规模12.5%、组织公平12.5%和员工所在部门的属性12.5%。管理风格是所有影响因素中提及率最高的,占75%,员工与管理者的关系占20.83%,同事因素占16.67%。社会文化因素包括人情面子观41.67%,和地区文化差异8.33%。①在访谈中,各因素百分比之和大于100%,是因为每1个被访者都提出了不止1个影响因素。相比员工沉默的声音,员工沉默以及员工进谏的影响因素也包括了个体因素、情境因素等方面。在个体因素中,性别、个性、满意度是三种行为共同的影响因素;在情境因素中,组织规模、组织等级制度/组织架构、管理者因素、员工与上级的关系对三种行为均有影响。表4是员工沉默的声音、员工沉默、员工进谏的影响因素。

表3 员工沉默的声音、员工沉默、员工进谏维度比较

6.员工沉默的声音的结果。访谈中大家对沉默声音的利弊存在不同的认识。总的来说,被访者认为沉默的声音行为既有消极的一面也有积极的一面。许多被访者认为,沉默声音行为的消极影响很大,具体表现为:这种行为的存在往往表明组织内部正常沟通渠道的缺位;员工的利益指向偏离组织的利益指向,对组织目标的达成有一定的消极影响;造成不良的组织气氛(如互相猜疑、不信任);曲折隐晦的表达可能影响真实意愿的表达,导致信息接收对象不能完全理解信息发出者所传达的信息,降低组织的沟通效率和工作效率;造成“会哭的孩子有奶吃”的局面,损害不善于运用这种手段的员工的利益。当然,也有被访者认为沉默的声音行为有其积极的一面,具体表现在:说明员工仍然具有发表意见的积极性,员工愿意对组织发表意见和建议,不管从哪个角度及有何目的,均有利于组织反思其制度和措施的利弊;沉默的声音作为一种沟通方式有助于维持良好的沟通界面,因为有的问题确实需要说,但是往往不能直接说(如对某人表示批评);如果员工通过沉默的声音所指出的确实是组织中存在的问题,则对组织是有益的。如果员工通过沉默的声音行为达到维护或获取个人利益、宣泄情绪的目的,会增加个人的满意度;在一定程度上维护组织内部和谐的气氛。

表4 员工沉默的声音、员工沉默、员工进谏的影响因素

四、结论与启示

在本研究中,我们首次将员工沉默的声音作为独立概念进行探索性研究,希望丰富和扩展沉默和进谏领域的研究,以更好地认识员工沉默和进谏行为。在已有的研究当中,虽然有学者注意到提炼、过滤也是沉默的一种表现,但是未对此进行研究。

员工沉默的声音,包括防御性沉默、利益性沉默和情感性沉默三种维度。虽然与员工沉默相比,员工沉默的声音,也一样具有防御性,但是其动因与之不同。防御性沉默的声音虽然也是基于员工的防御心理而产生的,但是其中的防御是发出声音,员工沉默则是以沉默来保护自己。另外,沉默的声音中还包含利益性沉默的声音和情感性沉默的声音两个维度,前者基于对利益的追逐和维护,是一种主动的且更具目的性的行为,后者基于自己的情感,是一种以自己的好恶为出发点的意见表达及非理性的宣泄性行为。这是与员工沉默最大的区别。员工进谏的维度划分目前还比较简单,基本是从进谏的方向或是进谏的目的两个角度进行的。

总之,员工沉默的声音是一种形式上的进谏而实质上沉默的行为,具有“表里不一”的强烈迷惑性,处于员工进谏和员工沉默的中间状态。员工沉默的声音相比后两者,动机更为复杂,员工善用提炼或过滤的谏言方式来掩盖自己真实的想法,管理者要对其进行判断和动机的识别,难度较大,很容易产生归因错误。将员工沉默的声音错误地归为员工沉默或员工进谏,会有碍于管理者对员工的表现和需求做出正确的判断,也对管理者正确地识人、用人和留人造成不良的影响。因此,员工沉默的声音概念的提出,不仅拓展了员工沉默和员工进谏的研究领域,也为在具体的管理实践中的管理者有效鉴别和对待沉默的声音提供了有益的指导。

员工沉默的声音在组织中具有普遍性,尤其是在高语境文化的中国。不同维度的沉默声音固然作用不同,即便是同一维度的沉默声音由于其在不同的话题/事件中,或者是处于不同的情景中其作用也有异。一般而言,防御性沉默声音在一定程度上确保了语言沟通的有效性,既表达了自己的需要,反映了问题,同时也维护了他人的面子,虽然员工的主要动机是出于自我保护或者照顾情面,不与他人正面冲突等,但是客观上却有利于维护同事间的关系及组织的和谐。但是,不加思考地从众,不加判断地随大流,往往会给组织带来一群不用头脑的“乌合之众”,一旦组织中出现别有用心者操纵或引导这股风潮,就会给组织带来致命的伤害。情感性沉默的声音是以进谏的方式发泄自己对他人的好感和恶感,不仅会误导组织错误理解员工的需求,造成沟通的误区和冲突,而且会伤害组织的利益和同事的情感。不仅如此,这种不讲原则,仅以一己之好恶来决定同事或领导命运或者名声的方式不仅有损组织的绩效和人际关系,而且有可能造成组织的撕裂和对立。利益性沉默声音是为了自己的利益或团队的利益,以及体现自己的重要性而以进谏的方式表现出的声音行为,同样具有误导组织,误导领导正确地判别员工的状态和相互之间的关系,并可能因此而做出错误的决策。

总之,员工不愿意或不敢正面表达自己的诉求,说明组织的正常沟通渠道和沟通方式出现了问题,员工的利益诉求与组织的利益诉求出现偏差,这对于组织而言无疑是有害的。当然,适当的、基于中国文化的、单纯地出于保护同事面子考虑的沉默的声音也并非一无是处。

那么,管理者如何去识别员工的“声音”行为是出于什么样的动机呢?是属于真正的进谏行为,还是沉默的声音行为?首先,我们需要了解员工沉默声音的三个维度划分,这是我们识别员工沉默声音的重要工具。其次是影响员工沉默的声音的重要影响因素,如员工个人因素(性格、性别和素质/教育程度)、管理者领导风格和人情面子。管理者也可以根据员工的特点找出容易产生沉默的声音行为的群体,要注意了解行为背后的真实原因,以明确员工的真正意图。再次是员工沉默声音的话题和事件。管理者需要以下问题上保持清醒:涉及个体利益的问题(如员工的薪酬、奖励等)、团体利益和团体地位维护的问题、与个体利益关系较小的问题进行表态、人事问题(如员工离职、任职安排等)、对其他员工的评价,工作或任务的分配等问题。

最后,更重要的是,我们需要了解形成员工沉默声音的动机:在可能出现个人利益、团体利益,以及体现员工自身重要性的事情上保持警惕;在出现众口一词时要认真检查是否存在从众心理和员工的自我防御心理。需要对组织存在的人情、面子和关系保持警醒,以免被照顾情面、宣泄情感及发泄情绪等动机所迷惑。

为避免员工的“沉默的声音”而造成的不良影响,组织应通过培训使领导者了解员工沉默声音的维度、表现、事件/话题及优缺点,具有鉴别员工沉默声音的能力,并能够对之予以合理的引导。倡导开放透明的文化,建立有效的反馈机制,鼓励员工大胆地表达自己观点和意见,鼓励进谏。

[1][19]Detert,J.R.,and Edmondson,A.C.,“Implicit Voice Theories:Taken-for Granted Rules of Self-censorship at Work”,Academy ofManagement Journal,vol.54,no.3,2011,pp.461-488.

[2][5][9][16]Van Dyne,L.Ang,S.and Botero,I.C.,“Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs”,Journal of Management Studies,vol.40,no.6,2003,pp.1359-1392.

[3][6][18]郑晓涛、柯江林、石金涛、郑兴山:《中国背景下员工沉默的测量以及信任对其的影响》,《心理学报》2008年第2期。

[4]Morrison,E.W.,and Milliken,F.J.(Eds.),“Organizational Silence:A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World”,Academy of Management Review,vol.25,2000,pp.706-725.

[7][8][15]Pinder,C.C.,and Harlos,K.P.,“Employee Silence:Quiescence and Acquiescence as Responses to Perceived Injustice”,Research in Personnel and Human Resources Management,vol.20,2001,pp.331-369.

[10]郑晓涛、郑兴山、石金涛:《透视员工沉默》,《企业管理》2006年第12期。

[11]Hirschman,A.O.,Exit,Voice,and Loyalty:Responses to Decline in Firms,Organizations,and States,Cambridge,MA:Harvard University Press,1970.

[12][20][27]Elizabeth W.Morrison,“Employee Voice Behavior:Integration and Directions for Future Research”,The A-cademy ofManagement Annals,vol.5,no.1,2011,pp.373-412.

[13]Farh,J.L.,Hackett,R.D.and Liang,J.,“Individual-level Cultural Values as Moderators of Perceived Organizational Support——Employee Outcome Relationships in China:Comparing the Effects of Power Distance and Traditionality”,A-cademy ofManagement Journal,vol.50,no.3,2007,pp.715-729.

[14]Le Pine Jeffrey A.,Van Dyne Linn,“Voice and Cooperative Behavior as Contrasting Forms of Contextual Performance: Evidence of Differential RelationshipsWith Big Five Personality Characteristics and Cognitive Ability”,Journal of Applied Psychology,vol.86,no.2,2001,pp.326-336.

[17][26]段锦云、钟建安:《组织中的进谏行为》,《心理科学》2005年第1期。

[21]郑晓涛、石金涛、郑兴山:《员工沉默的研究综述》,《经济管理》2009年第3期。

[22]LePine,Jeffrey A.,Van Dyne,Linn,“Predicting Voice Behavior in Work Groups”,Journal of Applied Psychology,vol.83,no.6,1998,pp.853-868.

[23]Offermann,Lynn R.,Hellmann,Peta S.,“Culture's Consequences for Leadership Behavior:National Values in Action”,Journal of Cross-Cultural Psychology,vol.28,no.3,1997,pp.342-352.

[24]Lee,C.,Pillutle,M.,and Law,K.S.,“Power-distance,Gender and Organizational Justice”,Journal of Management,vol.26,no.4,2000,pp.695-704.

[25]Huang X.,Vliert E.V.,and Vegt G.V.,“Break the Silence:Do Management Openness and Employee Involvement Raise Employee VoiceWorldwide?”,Academy ofManagement Proceedings,vol.40,no.6,2003,pp.1537-1562.

[28]范群:《组织利益与个体利益的博弈分析》,《中国市场》2008年第22期。

[29]钟晓敏、高琳:《个人利益与社会公共利益——关于斯密原理、布坎南公共选择理论与赫维茨机制设计理论的比较研究》,《财经论丛》2010年第1期。

[30]Warner,W.L.,Lunt,P.S.,The Social Life of a Modern Community,New Haven:Yale University Press,1941.

[31]罗家德、郑孟育:《派系对组织内一般信任的负面影响》,《管理学家:学术版》2009年第3期。

[32]张佳音、罗家德:《组织内派系形成的网络动态分析》,《社会》2007年第4期。

[33]李亦园:《李亦园自选集:从民间文化看文化中国》,上海:上海教育出版社,2002年;李亦园:《和谐与均衡:民间信仰中的宇宙诠释》,转引自杨国枢等《华人本土心理学》,重庆:重庆大学出版社,2008年,第183页。

[34]杨国枢:《华人社会取向的理论分析》,《华人本土心理学》,重庆:重庆大学出版社,2008年。

[35]黄光国:《人情与面子:中国人的权力游戏》,台北:巨流图书公司,1988年。

[36]翟学伟:《人情、面子与权力的再生产——情理社会中的社会交换方式》,《社会学研究》2004年第5期。

责任编辑:张超

C93;B849

A

1000-7326(2015)10-0085-09

*本文系国家社科基金项目“组织中的领导沉默:形成、过程及影响研究”(13BGL075)的阶段性成果。

黄桂,中山大学管理学院副教授;袁榕,中山大学管理学院硕士研究生;王潇莉,中山大学管理学院硕士研究生(广东广州,510275)。