从演艺体制到文体结构:词体双调形态起源探论

2015-10-17云南大学人文学院云南昆明650091

(云南大学人文学院,云南昆明650091)

(云南大学人文学院,云南昆明650091)

分段是词的重要体式标志,而双调是词体最主要的形制之一。以唐五代的音乐演艺体制为中心,探索音乐形态与词体结构之间的关联性,揭示词体演进的音乐学渊源,以及从音乐结构到文体结构转换的关键,阐明双调这一重要词体形制,是从“对歌”这一演艺体制中转换而获得的。

词;双调;唐五代

词是中国古代一种传统文体,起源于唐,成熟于宋,其文体形态亦经历了发展演进,其中一个重要变化就是长调的大量创制。长调的出现使得词的容量得到极大扩展,表现内容、抒情模式、欣赏方式都出现了整体转向,呈现出与唐词截然不同的艺术风貌,形成属于自己的“一代文学之胜”。

词学界一般将词划分为单调、双调、三叠、四叠数种,这类基于形体进行的区分,也反映了词体在历时性发展上的一种趋势:由短调向长调发展。在词体发生的初期,它主要以单调的形式存在,到宋代成熟时期,双调所占据的比重大幅上升,成为一种主流的词体形态。①孙康宜《词与文类》也有类似意见,并提供了数据支持:“从词体沿革观之,词的蜕变约始于850年之际。前后所制,皆呈强烈对比。850以后的新词,结构与长度都不为绝句所限,反而涵括两‘片'等长的单元……换言之,‘双调'词一天天在取代‘单调'词。温庭筠填过的廿种词牌之中,竟然已有十一种属于‘双调'词,比率不可谓不高。显而易见,届临温韦之时,‘双调'词即将蔚为传统。到了南宋,‘单调'词根本乏人问津。晏殊的《珠玉词》共收137首词,其中只有一首《如梦令》属于‘单调'词。晏几道《小山词》内收250首,却没有一首用的是‘单调'词牌。欧阳修传世的171首词,悉数收在《六一词》之中,也悉数都是双片词。至于李清照的79首词,属于‘单调'者亦仅3首《如梦令》罢了。”孙康宜《词与文类》,北京大学出版社,2004年,第23~24页。可以说,双调的出现,从文体形态的角度上呈现了词由唐到宋的转型,展示了词从发生期到成熟期的转变,是词史中的一个不容忽视的问题,具有重要的意义与价值,值得深入探讨。

一、词在唐五代时期的双调化趋势

从形态上区分,唐五代词主要为单调、双调两种。从初唐到中唐期间,双调所占的比例较小,到晚唐五代,双调陡然增多,无论是在使用词调的权重或创作的绝对数量上,都远远大于单调。这显示出词体在晚唐五代时期的发展趋势:由单调向双调转化。

根据任半塘、王昆吾编著的《隋唐五代燕乐杂言歌辞集》进行统计,初、盛、中、晚、五代五个时期,各时段出现和使用双调词调的情况如下:②无明确曲调名称者不计入。

盛唐出现双调中唐出现双调晚唐出现双调五代出现双调初唐出现双调临江仙苏幕遮、献忠心、初唐使用双调盛唐使用双调苏幕遮、献忠心长相思、采莲、长相思、清平乐、菩萨蛮、忆秦娥、采莲曲、石州城、凤归云、洞仙歌、破阵子、宫怨春、捣衣声、定风波、谒金门、望远行、赞普子、感皇恩、别仙子、凤归云、酒泉子、天仙子、浣溪沙、倾杯乐、渔歌子、好时光、定乾坤、内家娇、望月婆罗门

初唐出现双调盛唐出现双调中唐出现双调晚唐出现双调五代出现双调中唐使用双调长相思、菩萨蛮、石州城、浣溪沙苦篁调啸引拜新月、乌夜啼、梦江南、望江南、定西番、竹枝子、鹊踏枝、渡辽水、望远曲、堂堂、就花枝、行香子、用双调献忠心清平乐、酒泉子、菩萨蛮、谒金门晚唐使梦江南、定西番、望江南河传、玉蝴蝶、归国遥、更漏子、河渎神、女冠子、思越人、卜算子慢、巫山一段云、八六子、玉合、金陵、玉树曲、怨春闺、联娟淡眉后梁倾杯乐竹枝子、拜新月柳青娘后唐浣溪沙望江南阳台梦后晋临江仙菩萨蛮长命女、春光好、采桑子、喜迁鹊、小重山、山花子、麦秀两歧南乡子后周应天长、小重山、木兰花、上杯行、喜迁鹊、相见欢、生查子、虞美人、醉花间、遐方怨、怨王孙、感恩多、中兴乐、离别难、满宫花、诉衷情、黄钟乐、拨棹子、秋夜月、杏园芳、蝴蝶儿、春晚谣、赞成功、接贤宾、甘州遍、纱窗恨、柳含烟、月宫春、恋情深、鞓红、甘州子、杨柳枝清平乐、菩萨蛮、望远行、谒金门、酒泉子、渔歌子、定风波、赞浦子、浣溪沙定西番河传、归国遥、更漏子、女冠子、思越人、河渎神、巫山一段云前蜀临江仙五代使用双调后蜀献忠心、临江仙定风波、清平乐、菩萨蛮、酒泉子、谒金门定西番春光好、虞美人、南歌子、小重山、木兰花、后庭花、西江月、更漏长、贺明朝、凤楼春女冠子、更漏子、思越人、河传、巫山一段云吴越还乡歌酒泉子、浣溪沙、谒金门、菩萨蛮、清平乐、渔歌子、定风波定西番女冠子、玉蝴蝶、更漏子、河渎神、思越人、河传荆南临江仙上杯行、生查子、后庭花、应天长、南歌子、虞美人、遐方怨、望梅花河传闽临江仙南汉菩萨蛮南唐临江仙酒泉子、清平乐、谒金门、菩萨蛮、忆秦娥、长相思、望远行、浣溪沙、长相思、破阵子鹊踏枝、乌夜啼归国遥、更漏子、思越人采桑子、醉花间、应天长、虞美人、南乡子、长命女、喜迁鹊、相见欢、上杯行、芳草渡、抛球乐、醉桃源、点绛唇、贺圣朝、忆圣朝、忆江南、金错刀、一斛珠、阮郎归、蝶恋花、谢新恩、子夜歌、浪淘沙、风光好

上表呈现了唐五代双调的基本情况:

首先,在唐五代时期,双调创制有两个高峰,一是盛唐,另一个是晚唐、五代时期,中唐为低谷,整体呈曲线发展。其次,盛唐、晚唐五代两个高峰期中流行的双调并非同一批。盛唐时期是唐代音乐文化的高峰期,玄宗皇帝雅好音乐,流风所及,宫廷中创制了大量乐曲,这是盛唐双调大量产生的背景和条件。其中一些曲调成为经典,余响不绝,如《酒泉子》、《长相思》、《渔歌子》、《浣溪沙》、《菩萨蛮》等,至五代及后世皆有继作。晚唐五代是双调出现的爆发期,其显著特点是除了少数词调乃沿袭自初唐、中唐时期,大部分的双调都是新制,如《女冠子》、《玉蝴蝶》、《更漏子》、《采桑子》、《喜迁鹊》、《虞美人》、《西江月》、《诉衷情》等。这批双调在宋代被大量使用,构成了宋词的词乐基础。

双调呈现出取代单调趋势的时期在晚唐五代。盛唐时期,单调与双调分庭抗礼,至晚唐五代,双调词在全部词作中所占比例急剧上升。据统计,晚唐五代时期新创制的词调有113调,其中单调31调,占27.4%,双调82调,占72.6%,新制的曲调中,单调与双调的比例近1:2,说明当时双调比单调更为流行,显示出词体由单向复、由简至繁的跨越式演进。

二、双调形态的音乐学根源

为何词会在晚唐五代时期发生由单调向双调的整体转向,从而奠定了宋词的基本形态?已有研究未能提供答案,现拟从音乐学方向考探其根源。

双调有两种形态,一种是AA型,由相同或大致相同的两段旋律组合而成,另一种是AB型,上下阕分别为两段不同的旋律构成。唐五代的双调主要呈现为前一类型。这种形态的特点是对称型的结构。如韦庄的《更漏子》:

钟鼓寒,楼阁暝,月照古铜金井。深院闭,小庭空,落花香露红。

烟柳重,春雾薄,灯背月窗高阁。闲倚户,暗沾衣,待郎郎不归。①曾昭岷.全唐五代词[M].北京:中华书局,1999:170.

欧阳炯《浣溪沙》:

落絮残莺半日天,玉柔花醉只思眠,惹窗映竹满炉烟。

独掩画屏愁不语,斜倚瑶枕髻鬟偏,此时心在阿谁边?②曾昭岷.全唐五代词[M].北京:中华书局,1999:448.

从文本格式上看,以上歌辞都是两首一组,前后两辞的文辞格式完全相同,呈现出互相对称的形态。这一结构形态有其音乐根源。

词的本质是歌辞,其特殊之处在于它的双重身份:既是音乐艺术,又是文学艺术,是一种艺术共生体。王水照先生曾指出:“歌唱是一种复合艺术,包括音乐因素和文学因素。音乐和文学原本都是独立的艺术,两者结合得好,音乐可以借歌词而使其所表现的思想感情明确化,歌词则由乐调的渲染而获得更丰富的情韵和意境。”③王水照.苏轼豪放词牌的涵义和评价问题:中华文史论丛[M].1984.第2辑.这种共生关系在特定的环境下才能存在,如周代的诗经与礼仪,汉代的乐府与采诗入乐。词生存的土壤是酒宴娱乐。玄宗雅好音乐,盛唐教坊一度极盛,“太常奏备三千曲,乐府新调十二钟”,④彭定求.全唐诗[M].北京:中华书局,1960:8974.宫廷之中宴乐之风盛行,《唐语林》云:“天宝中,天下无事,选六宫风流艳态者,名花鸟使,主饮宴。”⑤王谠.唐语林校正[M].周勋初校正.北京:中华书局,1987:487.还有著名的曲江游宴,《绀珠集》谓:“进士榜出谢后便往期集院,其日状元与同年相见,请一人为录事,其余主宴、主酒、主乐、主茶。探花之类,咸以其日请主乐二人,内一人主饮,妓大科头两人,第一部也,小科头一人,第二部。日至院,常宴即小科头主之,大宴即大科头主之,虽无宴席科头,亦日有请给,第一部日给一千,第二部减半,见烛皆倍给。逼曲江大会,则先牒教坊请奏,上御紫云楼垂帘观焉,公卿家则以是日择婿,车马盛集于彼也。”⑥朱胜非.绀珠集[M].台北:台湾商务印书馆,2008:345.宴乐之风虽然在玄宗朝即已形成,但由于音乐资源的垄断,盛唐的宴会活动主要限制在宫廷之内,局限于小部分特权阶级圈子中间。

中唐以来,宴乐之风从宫廷中蔓延开来,从达官贵胄扩展到整个文人阶层,变为一种流行文化。《旧唐书》记载:“前代名士,良辰宴聚,或清谈赋诗,投壶雅歌,以杯酌献酬,不至于乱。国家自天宝以后,风俗奢靡,宴席以喧哗沉湎为乐,而居重位秉大权者,优杂倨肆于公吏之间,曾无愧耻,公私相效,渐以成俗。”①刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975:485.《唐语林》:“长安风俗,贞元侈于游宴。”②王谠.唐语林校正[M].周勋初校正.北京:中华书局,1987:565.《北里志序》云:“自大中皇帝好儒术,特重科第故,其爱壻郑詹事再掌春闱,上往往微服长安中,逢举子则狎而与之语……故进士自此尤盛,旷古无俦,然率多膏粱子弟,平进岁不及三数人,由是仆马豪华,宴游崇侈,以同年俊少者为两街探花使,鼔扇轻浮,仍岁滋甚。……诸妓居平康里,举子新及第,进士三司幕府,但未通朝籍、未直馆殿者,咸可就诣如,不恡所费,则下车水陆备矣。”③孙棨.北里志[M].上海:古典文学出版社,1957:22.宴乐之风在文人士子群体中尤其盛行,陈寅恪《唐代政治史述论稿》即以《北里志》为证,说明唐代新兴进士阶级浮华放浪之习,与娼妓文化有密切关系。④陈寅恪《唐代政治史述论稿》:“唐代士大夫中其主张经学为正宗,薄进士为浮冶者,大抵出于北朝以来山东世族之旧家也。其由进士出身,而以浮华放浪著称者,多为高宗武后以来君主所提拔之新兴统治阶级也。……唐代新兴之进士词科阶级异于山东之礼法旧门者,尤在其放浪不羁之风习。故唐之进士一科与娼妓文学有密切关系。”文人与伎人共同参与的酒席宴集,是词得以发生、发展的客观条件。

唐代酒宴中有以歌送酒的风俗。笔记小说中有许多唐代宴会以歌送酒的描写,可以视为唐代社会生活的真实场景的反映。

《太平广记》引《异闻录》记载:

唐贞元中,河南独孤穆者,客淮南,夜投大仪县宿。未至十里余,见一青衣乘马,颜色颇丽,穆微以词调之。……穆因以歌讽之曰:“金闺久无主,罗袂坐生尘。愿作吹箫伴,同为骑凤人。”县主亦以歌答曰:“朱轩下长路,青草启孤坟。犹胜阳台上,空看朝暮云。”……酒酣倚穆而歌曰:“露草芊芊,颓茔未迁。自我居此,于今几年。与君先祖,畴昔恩波。死生契阔,忽此相过。谁谓佳期,寻当别离。俟君之北,携手同归。”……穆因以歌答曰“伊彼维阳,在天一方。驱马悠悠,忽来异乡。情通幽显,获此相见。义感畴昔,言存缱绻。清江桂州,可以遨游。惟子之故,不遑淹留。”⑤李昉.太平广记[M].北京:中华书局,1961:3709~3712.

其中出现了两组对唱歌辞:

独孤穆:金闺久无主,罗袂坐生尘。愿作吹箫伴,同为骑凤人。

县主:朱轩下长路,青草启孤坟。犹胜阳台上,空看朝暮云。

县主:露草芊芊,颓茔未迁。自我居此,于今几年。与君先祖,畴昔恩波。死生契阔,忽此相过。谁谓佳期,寻当别离。俟君之北,携手同归。

独孤穆:伊彼维阳,在天一方。驱马悠悠,忽来异乡。情通幽显,获此相见。义感畴昔,言存缱绻。清江桂州,可以遨游。惟子之故,不遑淹留。

这种歌辞组的形态在中晚唐甚为常见,如《酉阳杂俎》中记载崔玄微所见红衣花神与白衣花神的送酒辞:

红衣花神:皎洁玉颜胜白雪,况乃当年对芳月。沉吟不敢怨春风,自叹容华暗消歇。

白衣花神:绛衣披拂露英英,淡染胭脂一朵轻。自恨红颜留不住,莫怨春风道薄情。⑥段成式.酉阳杂俎[M].曹中孚校点.上海:上海古籍出版社,2000:738.类似的例子还有韩翃与其妻柳氏的《章台柳》:

韩翃:章台柳。章台柳。昔日青青今在否。纵使长条似旧垂。亦应攀折他人手。

柳氏:杨柳枝。芳菲节。所恨年年赠离别。一夜随风忽报秋。纵使君来岂堪折。⑦魏征.隋书[M].北京:中华书局,1973:467.

这种问答式对歌的音乐渊源很可能是南方音乐。对称性结构在南方民间音乐中极为常见,余冠英的《吴声歌曲里的男女赠答》是探讨清商乐歌音乐形态的代表作,他指出清商乐吴声歌中存在着大量男女问答唱和的音乐形式,并认为:“‘子夜歌'应该全部是男女赠答之词。因为它本是歌谣(从‘大子夜歌'‘歌谣数百种,子夜最可怜'两句可以知道),其内容又都是言情,直到今时湘滇两广的山歌一样,有倡有答。”①余冠英.汉魏六朝诗论丛[M].上海:古典文学出版社,1956:62.所谓“有倡有答的对歌”,其音乐结构反映到文本形态上来,即呈现为一组AA型的对称结构,如《欢闻变歌》:

金瓦九重墙,玉壁珊瑚柱。中夜来相寻,唤欢闻不顾。

欢来不徐徐,阳窗都铳户。耶婆尚未眠,肝心如推橹。②郭茂倩.乐府诗集[M].北京:中华书局,1979:657.

《子夜歌》:

崎岖相怨慕,始获风云通。玉林语石阙,悲思两心同。

今夕已欢别,合会在何时。明灯照空局,悠然未有期。③郭茂倩.乐府诗集[M].北京:中华书局,1979:641.

“以乐歌相语”是越人的古老习俗,在晋宋吴歌中表现为男女对唱的歌唱方式。这种风尚一直延续到隋唐。《隋书·音乐志》记:“(陈)后主嗣位,耽荒于酒,视朝之外,多在宴筵。……又于清乐中造《黄鹂留》及《玉树后庭花》、《金钗两臂垂》等曲,与幸臣等制其歌词,绮艳相高,极于轻薄。男女唱和,其音甚哀。”④魏征.隋书[M].北京:中华书局,1973:309.而双调兴起的晚唐五代,正是南方音乐再度归复,重新流行的时期。

从演唱方式上看,清商乐的对歌与唐代的送酒唱和都是一问一答,遵循同一曲调。这一歌唱形式转化为文本,留存下来,即呈现为两首一组、意义相互呼应的对称文字辞。实际上,对歌与唱和在本质上并无区别,都表明词发挥着对话与交际的功能。同时,它也对两组词提出了形式上的要求:首先,有曲调限制,和唱者需遵循首唱者所用的曲调,其次,和唱辞必须对首唱辞作出意义上的呼应。

如果从这一角度来审视唐代的双调词,会发现它们与清商乐中的对歌有许多相似之处。以中唐脍炙人口的《长相思》为例:

深花枝。浅花枝。深浅花枝相间时。花枝难似伊。 巫山高。巫山低。暮雨潇潇郎不归。空房独守时。⑤杨慎.升庵诗话[M].上海:上海古籍出版社,1987:497~498.

此辞的作者归属颇有争议。周密《绝妙好词》以之归白居易,杨慎《升庵诗话》认为当属歌妓吴二娘,卓人月《诗余广达》、周铭《林下词选》皆同之。从辞意、辞式分析,此辞当为男女二人的对歌:

男:深花枝。浅花枝。深浅花枝相间时。花枝难似伊。

女:巫山高。巫山低。暮雨潇潇郎不归。空房独守时。

类似的例子还有《花间集》中的《谒金门》:

空相忆。无计得传消息。天上嫦娥人不识。寄书何处见。 新睡觉来无力。不忍看君书迹。满院落花春寂寂。断肠芳草碧。⑥赵崇祚.花间集全译[M].房开江注,崔黎民译.贵阳:贵州人民出版社,1997:150.

前段写男子向女子诉情,后段为女子应答,前后相互问答呼应。这是“对歌”表演形制在文人词中遗留的痕迹。双调中留存的“对歌”形制暗示了它与晋宋清商乐有很深的渊源关系,双调的对称型结构是由两组相同的旋律叠加而成的。由单调演进为双调,经历了三个阶段:

这揭示了双调词体形态演进的音乐学渊源:歌辞的文本结构是与之配合的曲调音乐结构形态的转换与留存。那么,接下来的问题是:从音乐结构到词体结构的转换是如何实现的?

三、从音乐形态到词体结构的转换

歌辞传播媒介的变换是实现从音乐形态到词体结构转换的关键。歌辞有两类传播途径,一是音乐传播,二是文本传播。音乐传播的传播链条是歌辞——歌妓——听众,文本传播的传播链条是歌辞——文本——读者。在印刷术尚不发达的唐代,歌辞音乐传播的有效性虽然强于文本传播,但正如白居易所感叹的“看即曲终留不住,云飘雨送向阳台”,①白居易.白居易集[M].顾学颉校点.北京:中华书局,1979:512.仅靠口耳相传的歌辞很容易散佚,不易保存。当时,歌辞是一种非常珍贵的音乐资源,歌妓都会尽力求索,向文人乞诗便是其中一种手段,白居易就写过《醉后题李马二妓》、《卢侍御小妓乞诗座上留赠》等相当数量的赠妓诗,其中不少都被唱为歌辞。《唐才子传》描述过类似场景:“许浑字仲晦……梦登山,有宫阙凌虚,问,曰此昆仑也。少顷,远见数人方饮,招浑就坐,暮而罢。一佳人出笺求诗,未成。梦破后,吟曰:‘晓入瑶台露气清,庭中惟见许飞琼。尘心未断俗縁在,十里下山空月明。'”从“出笺求诗”四字,可推知这些诗歌曾以文本的形式保留下来。花蕊夫人《宫词》佐证了这一现象:“新翻酒令著词章,侍宴初闻忆欲忙。宣使近臣传赐本,书家院里遍抄将。”“才人出入每参随,笔砚相从绕曲池。能向彩笺书大字,忽防御制写新诗。”②彭定求.全唐诗[M].北京:中华书局,1960:8978、8972.这些都是歌辞进入文本传播的例子。

除了对单首、个别歌辞的零散记录,还出现了歌辞集。现存唐人选唐诗中,即包含歌辞汇编本。如芮挺章《国秀集》,其序自述编选条件为“自开元以来,维天宝三载,谴谪芜秽,登纳菁英,可被管弦者”③元结.唐人选唐诗十种[M].上海:上海古籍出版社,1978:126.。又如《御览诗》,元和年间,爱好文艺的宪宗皇帝命翰林学士中书舍人令狐楚编录近代及当代名家诗歌进呈以供御览,即为此书。现存版本不见原序,但从《四库提要》言其又名《唐歌诗》看,此书有歌辞集的性质。除此之外,还有两点可以佐证《预览诗》是一本歌辞汇编。其一,是集中收录的诗歌有相当部分直接以曲调为名,如刘方平的《折杨柳》、《采莲》,皇甫冉的《巫山高》,刘复的《春游曲》、《杂曲》,郑锡的《襄阳乐》、《出塞曲》,柳中庸的《凉州曲》,李端的《关山月》、《巫山高》,卢纶的《皇帝感词》、《塞下曲》、《宫中乐》,郑鏦的《玉阶怨》、《入塞曲》,霍总的《塞下曲》、《雉朝飞》,杨巨源的《襄阳乐》、《关山乐》、《宫宴词》等。其二,《御览诗》对相当多入选诗歌的标题作了改动。如皇甫冉《江山留别》原题《润州南郭留别》、《送节度赴戍方》原题《宋常大夫加散骑常侍赴戍方》、《赠别》原题《赠寄权三客舍》,卢纶《边思》原题《送郭判官赴振武》,司空曙《江湖秋思》原题《酬崔峒见寄》,千鹄《送客游边》原题《送张思直入单于》、《寓意》原题《襄阳看花因小蛮作》,略加翻检,触目皆是。这些修改的共同点是隐去了具体的人、事、时、地。这是选诗入乐时的常见操作。当诗歌作为文本被阅读时,诗题首先进入阅读的内容,它提供的信息为读者在阅读诗歌主体之前建构了具体的背景,使得读者能更好地理解诗歌的情感与内容。但是,当诗歌转化为歌辞时,在表演的程式中,诗歌的题目并不会进入听众的视野。以王维为例,他有不少诗歌被选为歌辞,配乐演唱,见录于《乐府诗集》,其中很多诗歌的题目都经过了改动,如脍炙人口的《送元二使安西》,《乐府诗集》即以《渭城曲》之名收之。隐去背景信息后,诗歌的指向的具体对象和背景被消解了,具有普适性的主题与情感得以凸显与强化,使得诗人“凄清金笛满,迢递玉人愁”、④元结.唐人选唐诗十种[M].上海:上海古籍出版社,1978:215.“塞深无伴侣,路尽有平沙”⑤元结.唐人选唐诗十种[M].上海:上海古籍出版社,1978:222.的一己悲欢,上升为一种普遍的人生体验,扩展为广泛的人世之悲,从而引起观众强烈的共鸣。与之相对,当词褪去歌辞身份,恢复为单纯的读本时,此类信息又再次出现。一个典型例子就是词发展到宋代,除了调名之外,词题出现了,当题目因容量太小,不足以完全容纳作者想要展示的信息时,还会加入小序进行补充。现知最先大量在词调外添加词题的是张先,开始有意识地使用词序的人是苏轼。作品的背景信息再次进入到作者与读者的视野,意味着在这一时期,歌辞的音乐属性逐步让位于文学属性,由唱本向读本倾斜。

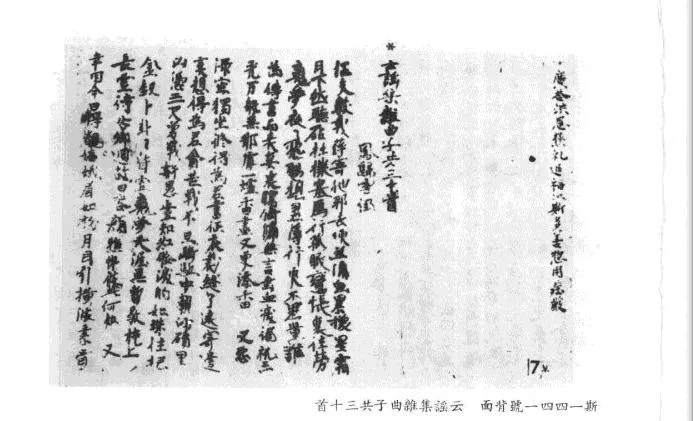

当歌辞被抄录下来时,它以文字辞的形态稳定下来。唐代的印刷术已有发展,但刻印书籍多在释家、术数、小学范围内,《旧五代史》载:“(后唐明宗长兴三年,公元932年)敕令国子监集博士儒徒,将西京石经本,各以所业本经句度抄写注出,仔细看读,然后雇召能雕字匠人,各部随帜刻印版,广颁天下。”①薛居正.旧五代史[M].北京:中华书局,1976:588.又《柳氏家训序》言:“中和三年癸卯夏,奎舆在蜀之三年也。余为中书舍人,旬休,阅书于重城之东南。其书多阴阳杂记占梦相宅九宫五纬之流,又有字书、小学,率雕版印纸,浸染不可晓。”②薛居正.旧五代史[M].北京:中华书局,1976:589.很少涉及文学书籍。唐代的歌辞辑本多以手抄本的形式流传。现存最早的歌辞辑录抄本是敦煌《云谣集》,这份珍贵的文献呈现了唐代歌辞抄本的原始形态,③《云谣集》写本的抄写时间下限,《敦煌遗书总目索引》载《敦煌遗书散录》云:“此《云谣集》(伯本)即接书于《杂斋文式之后》,笔迹虽不同,其书写年代,不应距金山天子太远。金山天子与朱梁一代相始终,故可视为梁、唐间写本。”今依之。是考察歌辞从音响转换为文本时的中间形态的最佳研究样本。《云谣集》原题“云谣集杂曲子三十首”,实分为两残卷,伦敦博物馆藏本编号斯一四四一,残十八首,巴黎图书馆藏本编号伯二八三八,残十四首。两本所录仅前两首《凤归云》相同,余皆不同,斯本卷末仅残“《倾杯乐》”三字,伯本删去前两首重复的《凤归云》后,正好接续斯本所残之《倾杯乐》辞,两本合一,恰成三十首之全璧。

斯本与伯本非出于一手,字迹不同,抄写习惯各异。以下为斯本《凤归云》、《天仙子》、《竹枝子》、《洞仙歌》四调,调与调之间分隔较为清晰:④黄永武.敦煌宝藏[M].台北:新文丰出版公司,1981(第十册,673).

《云谣集》斯一四四一(1)

《云谣集》斯一四四一(2)

《云谣集》斯一四四一(3)

以下是伯本的(《凤归云》)、《倾杯乐》、《内家娇》、《拜新月》,抄写密集,但仔细分辨,可以看出它不像斯本那样习惯把下首辞的调名抄在前首辞末句的同一列,而是另起一行:①黄永武.敦煌宝藏[M].台北:新文丰出版公司,1981(第一百二十四册,437).

《云谣集》伯二八三八(1)

《云谣集》伯二八三八(2)

由以上书影可以看出,斯本与伯本虽然抄写习惯不同,但两份残卷有一个明显的共通之处,就是在抄写时,曲辞的上下片之间是连缀而下的,不加分隔。两份出于不同抄者的写卷都不约而同地遵守了这一规则,说明这是当时抄录歌辞的惯例。按照这种惯例,完全可以推测,当酒宴中大量盛行的两首唱和对歌(A+A)被抄写记录到文本上时,它所呈现的就是连缀的AA形态。当时的歌辞抄本还兼具读本的性质,当这种歌辞读本进入文人的视野时,在其眼中呈现的就是两首单调叠加的对称型双调形态。单调词的不足之处是容量小,当对文体表现力的需求与单调短小体式限制之间的矛盾逐渐凸显出来时,这种早已进入其视野的形态就为词的体制扩展提供了一个可供借鉴的既有模型。

以上论述充分说明,在词体形态由单向双,从简到繁的演进过程中,音乐的演艺体制起到了关键性作用。词体演进是一个复杂的问题。词在发生初期,它最本质的特性是“歌辞”,是一种综合艺术表演当中的一个构成要素。随着传播媒介的转变、作者群体的扩大,词的写作方式产生了根本变化,从以音乐为中心的“依调填辞”转向以文本为中心的“依辞填辞”,在这一过程中,词也由音乐文学转化为案头文学。这是两个截然不同的发展阶段,具有质变性质,两者遵循着完全不同的发展规律。在词体发生、演化的较早阶段,音乐演艺体制的作用极为重大,对词的文体结构产生了直接影响,引导了双调这一重要词体形态的生成。

从演艺体制到文体结构:词体双调形态起源探论*

张之为

A structural transformation from performance to writing:The origin of the double tune of Ci poetry

ZHANG Zhi-wei

(College of Humanities,Yunnan University,Kunming 650000,China)

Segmentation is a key stylistic indicator of Ci poetry,while its double tune is one major form.Focusing on the musical performance system in the Tang and Five Dynasties,this paper explores the connection between musical forms and Ci structures,and reveals the musicological origin of Ci's evolution and the hinge of structural transformation from music to literature in order to prove that the double tune is generated from the singing in an antiphonal style.

Ci poetry;double tune;Tang and Five dynasties

杨育彬]

I22

A

1000-5110(2015)02-0120-09

张之为,女,广东广州人,云南大学讲师,博士,研究方向为中国古代文学、音乐文学。