间断

——均衡模型:中央“一号文件”农业政策变迁的一种分析框架

2015-10-17陈伟高力

陈伟,高力

(云南大学公共管理学院,云南昆明,650500)

间断

——均衡模型:中央“一号文件”农业政策变迁的一种分析框架

陈伟1,高力2

(云南大学公共管理学院,云南昆明,650500)

政策变迁的间断-均衡模型起源于西方,政策图景、政策场域等概念构成了其核心要素。本文基于间断-均衡模型的分析框架,以中央“一号文件”农业政策的变迁为研究样本,发现在触发事件的影响以及政策图景和政策场域的互动下,中央“一号文件”农业政策的变迁呈现“间断均衡”特征。最后指出间断—均衡模型对中央“一号文件”农业政策变迁具有较强的解释力和较高的契合度,但同时发现,该模型具有其解释限度,二者也并非完全契合,需要对该模型进行本土化发展。

一号文件;政策变迁;政策间断;政策均衡

一、分析框架:政策变迁与间断——均衡模型

(一)模型引入

美国学者安德森较早对政策变迁做出定义。在他看来,所谓政策变迁是一个或多个政策取代现有的政策,包括新政策的采行和现存政策的修正或废止[1]。

政策变迁分为渐进式政策变迁和突变式政策变迁。渐进式政策变迁以逻辑经验主义为基础,以稳定性、连续性和均衡性为表征,也称为线性政策过程,是20世纪50年代到70年代末政策变迁研究的主流;突变式政策变迁的提出肇始于20世纪70年代末80年代初,其以范式为基础,以变动性、中断性以及失衡性为表征,又叫做非线性政策过程。在突变式政策变迁研究兴起的这个时期,政策变迁是兼具渐进发展与间断发生的复杂演变过程成为学界共识。在此背景下,涌现了许多解释模型,其中由鲍姆加特纳和琼斯提出的间断—均衡模型(Punctuated Equilibrium Model)是影响较大的代表性模型之一。他们认为从历史的角度看,许多政策都经历了长期的稳定和短期的急剧逆转这两个时期,但是长期的稳定使得政治科学家只关注到当前政策妥协的平衡,而不关注在这平衡中由急剧变化带来的间断[2]。他们用间断——均衡模型对政策实践中的这种现象做出解释,指出政治过程通常由一种稳定和渐进主义逻辑所驱动,但是偶尔也会出现不同于过去的重大变迁[3]。

(二)核心要素

间断——均衡模型的解释功能发挥基于一系列核心要素。(1)政策图景和政策场域:政策图景指某个政策在公众和媒体中怎样被理解和讨论,又分为正面政策图景和负面政策图景,两者之间会因为一些科学发现或重大事件相互转化[4]。

政策场域指社会中有权力决定某一问题的机构和团体,它们组成子系统政治,它们可能是垄断的也可能是开放的。政策图景和政策场域有密切联系,场域变化,图景也将随之变化;政策图景的变化更容易引起场域变化[5]。政策图景与政策场域的互动影响政策议程设置。(2)政策垄断和政策崩溃:政策垄断是指在政策制定中,由最重要的行动者所组成的集中的、封闭的体系[6]。政策垄断是长时间政策均衡固化后的结果。政策崩溃也称作政策解体,简言之,就是指具有垄断性质的旧政策的终止和瓦解。政策垄断不会永久存在,当外在压力达到最大限度并突破临界点,旧政策崩溃的产生就不可避免,此时新的政策也就应运而生。(3)触发事件和关注转移:触发事件是指引起公众、媒体和决策者关注的重大事件,具有聚焦性强的特点,是政策变迁的关键引发机制。关注转移的主体包括公众、媒体和决策者,三者的关注点转移源于触发事件的产生和推动,但关注的实质是触发事件背后的特定社会议题。

二、样本选取:中央“一号文件”农业政策变迁

中央“一号文件”是指中共中央每年发布的第一份文件。在某种意义上,它是国家政策走向的风向标,现已成为中央重视“三农”问题的专有名词。本文选取中央关于农业政策的“一号文件”为研究样本,主要基于以下考虑:

(一)代表性

中央“一号文件”农业政策变迁是我国改革开放30多年来宏观政策变迁的一个缩影,与不同阶段的改革发展战略基本吻合,具有典型代表性。我国的改革从农村启动,从1978年开始,中央将改革中心置于农村,对农村生产制度等方面进行了一系列改革,确立并巩固了农业生产责任制,极大解放了农村生产力。在这期间,中央连续发布的5个关于农村政策的“一号文件”(1982-1986)为农村改革发展提供了强有力的政策保障,这个时期成为农业议题的强势均衡期。1984年,我国改革的中心逐渐由农村向城市和工业转换,到1987年,“一号文件”不再以“三农”问题为主题。以此为间断点到2003年,农业政策在整个国家宏观政策体系中处于弱势均衡状态。中共十六大以及2003年中央政府换届后,新一届中央做出了把“三农”问题作为中央工作的“重中之重”的战略决策。2004年,中央发布《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》,标志着时隔18年,中央“一号文件”复归“三农”主题,之后每年的“一号文件”都聚焦“三农”,农业议题进入第二轮强势均衡期。

(二)兼容性

中央“一号文件”农业政策变迁体现了间断——均衡模型的一般特性,该模型的核心要素对于“一号文件”农业政策变迁具有较强的解释力,二者具有兼容性。从目前来看,中央业已发布的16个关于农业政策的“一号文件”的两个均衡期分别是1982年—1986年以及2004年—2014年,间断期为1987年—2003年,宏观上呈现“均衡——间断——新均衡”的演进特征。在微观层面,两个均衡期的形成都是在触发事件的催化作用下,历经政策图景变幻、政策场域转换等环节的演进结果。以首个均衡期为例:1978年,安徽凤阳小岗村18户农民率先在全国实行“包产到户”后实现粮食大丰收。这一触发事件激起广大农民的热烈讨论,一些地方积极行动,推行“包产到户”后粮食也是大丰收。此时广大农民积极支持“包产到户”,意味着“包产到户”的正面政策图景的形成。同时,中共十一届三中全会开启了改革开放历史新时期,形成了有利于农村改革发展的政策场域,以改革农村生产制度为核心的农业议题进入到国家最高政策议程。以1982年“一号文件”《中共中央批转<全国农村工作会议纪要>》的出台为标志,农业议题进入到首轮强势均衡期。

三、具体阐释:中央“一号文件”农业政策变迁的间断——均衡呈现

(一)政策均衡:农业议题的强势均衡期(1982-1986)

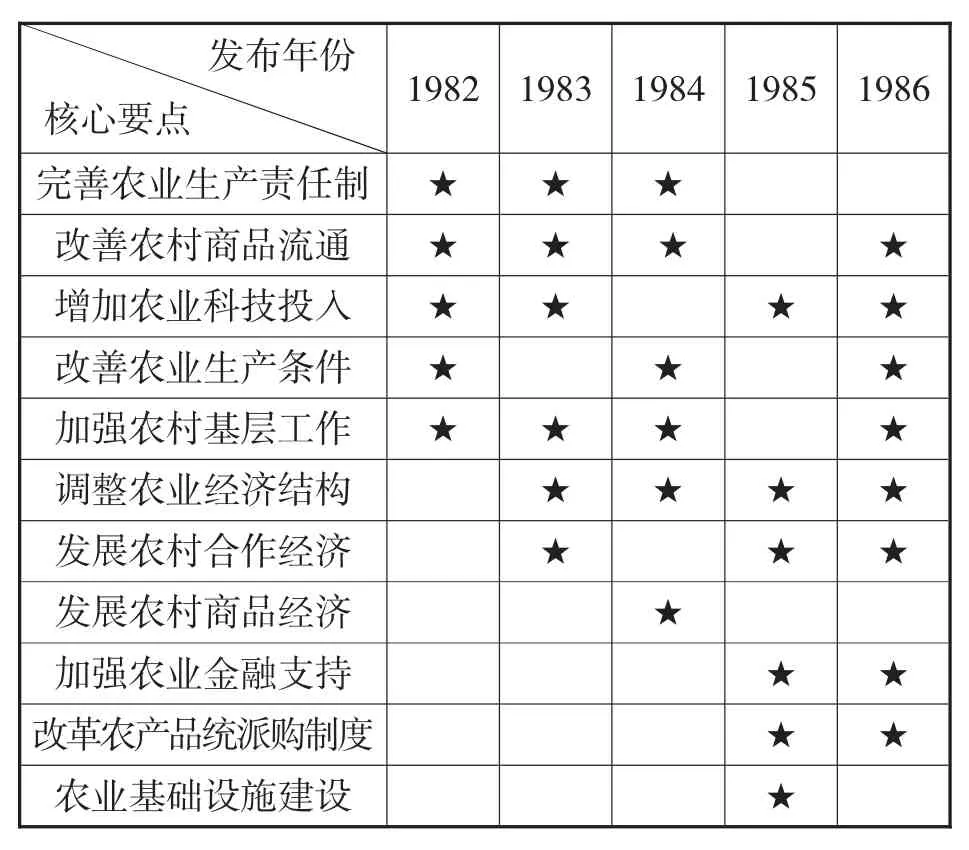

为准确和直观的呈现这种演进特点,本文在认真研读和梳理了这5份“一号文件”的文本内容后,制作了中央“一号文件”(1982-1986)农业政策核心要点变化表(见表1)。本表以1982年“一号文件”农业政策的核心要点为基点和参照,用符号★来表示政策核心要点,展示5份“一号文件”的政策核心要点的变与不变。具体分析如下:1982年“一号文件”列出的5个政策核心要点分别是完善农业生产责任制、改善农村商品流通、增加农业科技投入、改善农业生产条件以及加强农村基层工作;1983年“一号文件”的鲜明特点是在上年“一号文件”的基础上把调整农业经济结构和发展农村合作经济两点重点列入,这是为适应自给半自给经济向较大规模商品生产转换而作的特别强调;1984年“一号文件”的文本开头部分特别指出“保持党的政策的稳定性和持续性”。按照这一原则,这份文件基本延续了1983年“一号文件”政策核心要点。同时,基于当时我国农村商品经济发展中面临的问题,首次对发展农村商品经济作特别列出;相比前3份“一号文件”,1985年“一号文件”的政策核心要点变动幅度较大,一方面1982年“一号文件”所列的政策核心要点仅剩一项,另一方面新增了加强农业金融支持、改革农产品统派购制度以及加强农业基础设施建设等内容;1986年的“一号文件”有18项具体内容,几乎囊括了前4份“一号文件”的核心要点,它也成为我国改革开放初期最后一份有关农业议题的“一号文件”。要说明的是,部分前后“一号文件”的政策核心要点出现较大变动,甚至有间断情况出现是基于农业实践而做出的符合时宜的适度调整,没有根本性变化,从整体层面审视,5份“一号文件”仍呈现渐进均衡发展轨迹。

表1 中央“一号文件”(1982-1986)农业政策核心要点变化表

(二)政策间断:农业议题的弱势均衡期(1987-2003)

1984年中共十二届三中全会通过了作为城市经济体制改革的纲领性文件《中共中央关于经济体制改革的决定》,标志着我国的改革中心开始由农村向城市转变。在1986年《中共中央国务院关于一九八六年农村工作的部署》颁布后,第二年,中央“一号文件”不再以农村和农业为议题,直到18年后的2004年才复归“三农”。中央“一号文件”长达18年不以“三农”议题为主题,表明“三农”政策议题在国家宏观政策体系中处于弱势地位,而这种弱势地位保持长期均衡稳定状态。农业议题的这种稳定均衡状态,并不表明我国农业领域不存在问题,恰恰相反,这个时期我国的农业经济总体上处于徘徊不前的状态,农业建设发展缓慢。尤其在90年代中后期,受粮价持续下跌等因素影响,农民收入增长缓慢,城乡差距拉大加剧等问题更加突出。有资料显示,1997年至2003年间,农民收入年均增长4%,只有城镇居民收入增长速度的一半;1997年至2002年,农民人均年收入增长了380元,而城镇居民收入增长了2500元,增加额不足城镇居民的1/6[8]。需要承认,这个时期国家在重点发展二、三产业的同时,也采取了许多农业政策来推进农业和农村改革,取得了一些成绩,但没有取得实质性重大进展,一系列改革没有较大突破。

(三)新政策均衡:农业议题的新强势政策均衡期(2004-2014)

在一系列综合因素的融合推动下,2004年1月,中央以“一号文件”的形式发布《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》,标志着时隔18年,中央“一号文件”再次回归“三农”。这年的“一号文件”以促进农民增收为主题,抓住了“三农”问题的核心,它的颁布扭转了多年来农民收入增长缓慢的局面,赢得民众的广泛好评,呈现正面政策图景。从2004年起,“一号文件”11年“锁定”三农主题,尽管每年的侧重点有变,但实质未变,均是在推进农业现代化的总基调上在农民增收、农业发展、农村建设以及城乡统筹等农业议题方面进行切换。同时,前后“一号文件”有机衔接、梯度递进、渐进发展,体现了农业政策的连续性、稳定性和均衡性。

进一步分析:2004年“一号文件”在标题中就旗帜鲜明地表达了促进农民增收的政策意图。文件从支持粮食主产区发展粮食产业、推进农业结构调整、发展农村二、三产业以及改善农民进城就业环境等九个方面具体阐述了促进农民增收的综合性政策措施;在2004年农民增收、粮食增产的背景下,2005年“一号文件”指出:加强农业基础,繁荣农村经济,必须继续采取综合措施。为此,该文件基本延续了2004年“一号文件”的政策要点,提出了进一步加强农村工作提高农业综合生产能力的若干政策;中共十六届五中全会提出了社会主义新农村建设的历史任务,为贯彻中央部署,2006年和2007年的“一号文件”的主题都是推进社会主义新农村建设。2006年的“一号文件”从社会发展、农业建设、促进增收、农村建设、社会事业、农村改革、政治建设和加强领导八个方面全方位、组合式对如何推进新农村建设指明了方向。在此基础上,2007年的“一号文件”重点强调了如何积极发展现代农业来推进社会主义新农村建设;2008年的“一号文件”整合了2004年以来4份“一号文件”的政策要点,鲜明体现了前后政策一脉相承的关系;2009年“一号文件”《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》、2010“一号文件”《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》,是在应对国际金融危机对我国农业农村发展的冲击背景下提出的。两份文件按照稳粮增收、夯实农基、城乡统筹、惠民安民的基本思路,进一步强化惠农政策、加大投入力度、优化产业结构、推进城乡改革,打出了抓好农业农村工作的政策组合拳;2011年和2012的“一号文件”的一个突出特点在于在继续延续既有政策的同时,选取影响“三农”发展的某一薄弱点进行重点突破,2011年和2012年“一号文件”的主题分别是加快农田水利建设和加快农业科技创新;2013年和2014年的“一号文件”的主题基本一致,即加快推进农业现代化。实现农业现代化是我国农业发展的最终目标,贯穿于包括改革开放初期5份“一号文件”在内的16份有关农业政策的中央“一号文件”中的一条主线就是实现农业的现代化。特别是2014年的“一号文件”是在我国全面深化改革的背景下,续接前面10份“一号文件”基础上的农业领域的综合指导性文件,正持续性推进我国农业的现代化发展。

四、结论与展望:间断——均衡模型的本土化发展

上文基于间断——均衡模型的分析框架对中央“一号文件”农业政策变迁进行了较为具体的阐释,隐藏在其背后的“间断均衡”图景得以清晰呈现。总体来看,间断——均衡模型对中央“一号文件”农业政策变迁具有较强的解释力和较高的契合度,但同时发现,该模型具有其解释限度,二者也并非完全契合。中央“一号文件”农业政策变迁体现了我国政策变迁中的一些显著特征:一是触发事件对政策变迁的驱动作用更为明显。在我国,触发事件的通俗化表述就是“出事”,“出事”后,决策机关在外力驱动下废止旧政策或出台新政策,这种政策变迁具有鲜明的“刺激——反应”特点。除“一号文件”农业政策变迁的实例外,“SARS事件”引发的《突发公共卫生事件应急条例》的公布实施和深层次卫生政策的变迁、由“孙志刚事件”促成的《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》的废止和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》的出台,都强有力验证了这一点。二是一元化决策机关对政策变迁具有决定性影响。西方国家的决策机关是由利益集团、议会和政府构成的所谓的“铁三角”,在政策过程中,“铁三角”中的各角之间相互角力,政策变迁成为三角妥协的产物。换言之,“铁三角”中的各角都不可能对政策变迁产生决定性影响。与西方国家不同,我国一元化的政治体制决定了在决策过程中党委和政府是绝对意义上的政策中心,对政策变迁具有决定性影响。这么说来,鉴于中西方政治体制等现实差异,我们不能对间断——均衡模型全盘照搬和形式主义的效仿,要注意基于中国情景对其进行修正,从而实现本土化发展,为我国政策变迁提供更为精准有效的分析框架。

[1]詹姆斯·P·莱斯特,约瑟夫·斯图尔特.公共政策导论[M].北京:中国人民大学出版社,2004,(2):165.

[2]Frank R.Baumgartner,Bryan D,Jones.Agenda Dynamics and Policy Subsystems[J].The Journal of Politics,1991(4):1044.

[3]保罗·A·萨巴蒂尔.政策过程理论[M].彭宗超译.北京:生活.读书.新知三联书店,2004,(1):125.

[4]文宏.间断均衡理论与中国公共政策的演进逻辑—兰州出租车政策(1982-2012)的变迁考察[J].公共管理学报,2014,(2).

[5]杨涛.政策变迁的间断与平衡—一个模型的介绍与启示[J].合肥学院学报,2011,(3).

[6]杨冠琼.公共政策学[M].北京:北京师范大学出版社,2009,(1):166.

[7]贺吉元.大寨红旗的升起与飘落[J].党史博采,2007,(6).

[8]郭燕枝,王美霞,王创云.改革开放以来不同时期10个中央一号文件的比较分析[J].江西农业学报,2009,(4).

(责任编辑高云)

D63-3

A

1671-0681(2015)02-0104-04

陈伟,男,云南大学公共管理学院研究生;高力,男,云南大学公共管理学院教授。

2014-10-18