农民资源环境权益表达有效性的现实考量*——基于地方政府化解资源冲突的视角

2015-05-17熊小青

熊小青

(赣南师范学院,江西 赣州,341000)

农民资源环境权利的维护,从现代政治及治理理论而言,是农民与其它利益群体阶层的一种博弈。博弈意味着利益相关者之间的利益冲突、争夺。就资源区农村而言,这种博弈正是围绕资源环境利益在地方政府、企业与农民等之间进行。相对于地方政府权威性,企业的经济实力而言,农民显然处于弱势地位。如何改变“弱势”从而维护农民自身权益,或者说农民在博弈中如何维护自己权利,有效地表达利益从而获得更多人的理解和支持成为前提。以“闹大”,即“大闹大解决,小闹小解决,不闹不解决”方式来表达自己的利益诉求,并被认为是现阶段富有成效的维权行为为许多农民在资源环境利益冲突中所效仿。“有统计数据显示,企图通过群体性事件来维权的人数高达45.43%,认为 “事情闹大了就会”有人管的人有16.34%”[1]。以此可知,“闹大”在农村资源冲突中的利益维护、利益表达和利益抗争中具有很大的共识。“闹大”之“闹”具有表演性,其实质往往是获得更多其它社会资源来保护的利益。因此“闹”也是一种利益表达。但这“闹”,无论是对于社会管理秩序,还是正义及其社会代价,其负面影响是巨大的,也是理性的、民主的社会不应有的。那么,农民应该如何表达利益,社会尤其是地方政府应该如何回应农民资源环境利益诉求,使农民环境利益表达成为有效,即农民资源环境利益表达有效性这一问题就凸显了出来。

一、农民资源环境利益表达方式及效果实证分析

现代社会,任何主体获得利益都是基于社会某种秩序的确立,就是说,秩序代表着利益分配规则。当政府仍然是现代社会最具权威的规则制造者时,政府政策的制定和实施无疑成为主体利益实现的关键。政府在社会主体利益要求和主张即利益表达中,通过利益的综合平衡来提出具体政策。因此,资源区农民如何充分有效地表达自己的利益诉求,尽可能把自己的利益主张输入政策制定并成为政策形成的一部分,就成为有效的核心问题。

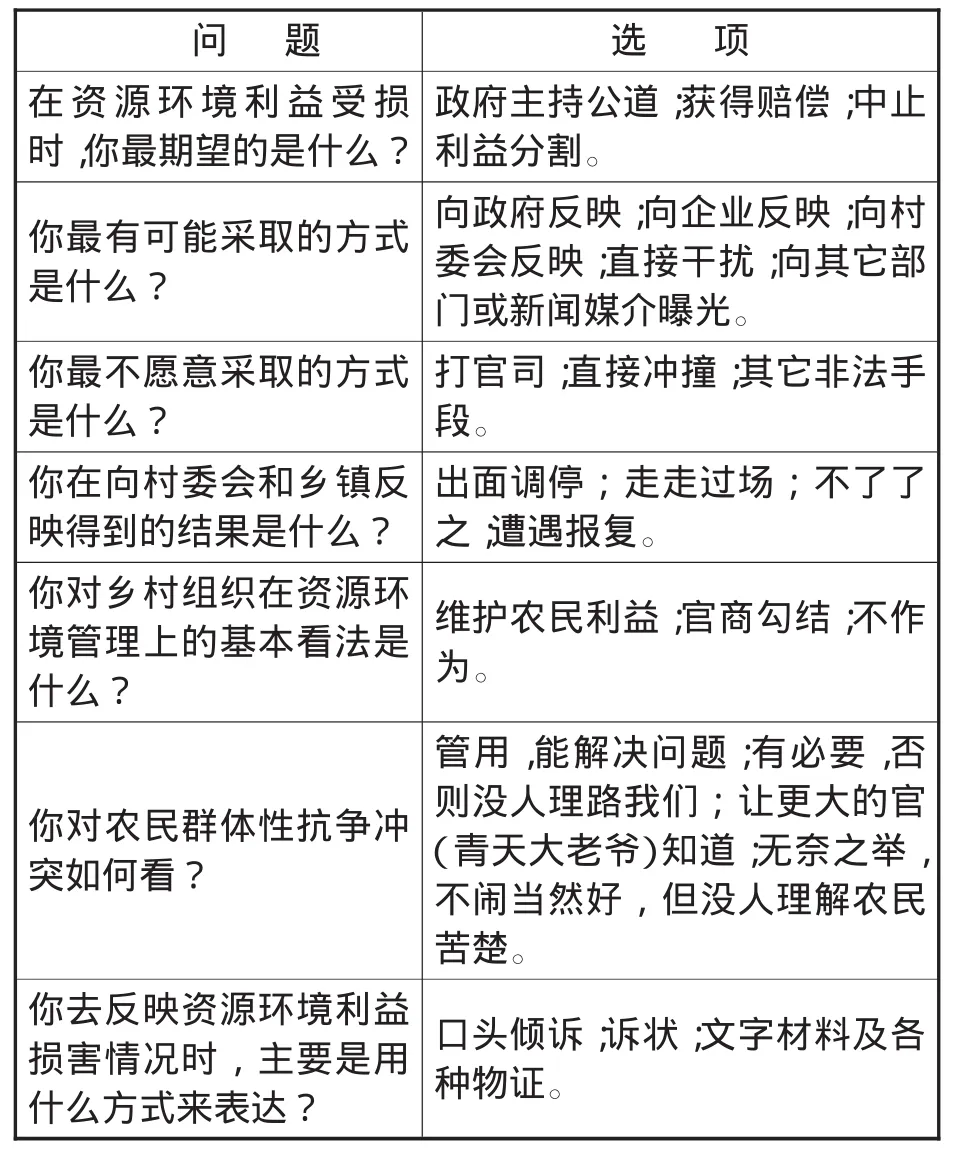

为此,针对农民资源环境利益表达及其效果进行了问卷调查时,主要设计了几个问题有(见下表)。

问 题 选 项在资源环境利益受损时,你最期望的是什么?政府主持公道;获得赔偿;中止利益分割。你最有可能采取的方式是什么?向政府反映;向企业反映;向村委会反映;直接干扰;向其它部门或新闻媒介曝光。你最不愿意采取的方式是什么?打官司;直接冲撞;其它非法手段。你在向村委会和乡镇反映得到的结果是什么?出面调停;走走过场;不了了之;遭遇报复。你对乡村组织在资源环境管理上的基本看法是什么?维护农民利益;官商勾结;不作为。你对农民群体性抗争冲突如何看?管用,能解决问题;有必要,否则没人理路我们;让更大的官(青天大老爷)知道;无奈之举,不闹当然好,但没人理解农民苦楚。你去反映资源环境利益损害情况时,主要是用什么方式来表达?口头倾诉;诉状;文字材料及各种物证。

这七个问题可以划分为二个方面的问题,一是农民资源环境利益表达。从调查结果而言,农民资源环境权利意识有了一定程度的提高。普遍相信中央政策是维护农民利益的,中央是替农民主持公道正义的,并且相信地方政府没有把问题反映上去,只要反映上去,肯定能得到解决(到北京上访就是例证)。能够通过不同途径和渠道主张权利,捍卫权利。二是农民资源环境权利表达的有效性问题。这当中涉及农民是如何表达利益的,包括以什么方式,包含什么内容,政府是如何回应农民利益诉求的等方面内容,这成为影响农民利益表达的有效性因素。有效性问题,其实质就是农民资源环境权利在多大程度上得到维护、尊重和满足。这当中涉及到农民、企业与地方政府三者之间的博弈及其它们之间的彼此尊重、认同程度问题,在其现实上就是农民环境利益诉求如何进入政府议题并获得地方政府支持问题。

从调查结果可以看出,就资源环境利益表达而言,农民主要以感性、直接方式进行,着重自己的直接现实的经济利益,其形式往往是抱团式和个体性相结合方式进行。农民在对上级政府普遍抱有高度信仰的同时,却对基层政府及其官员持质疑和否定态度,其信任程度很低。农民对乡村政权组织既存在出于生存需要的依附性、畏惧性,又有着生存保护本能的疏远、质疑和不信任感。在农村资源环境冲突中,村委会被农民排斥在地方政府一边而称为“他们”而非农民自己的“我们”。尽管在整个农民资源环境抗争过程村委会实际上是农民利益的代言人、捍卫者,而做了许多保护农民利益的努力。就有效性而言,地方政府对农民资源环境利益诉求回应不力;村委会也往往屈从于地方政府压力而违背农民意愿,或者出于村庄利益平衡而损害部分人的利益诉求。这就意味着有效性问题存在既有资源环境管理者原因,也有农民自身即表达内容及其技巧因素原因。

二、农民资源环境利益有效表达的影响因素分析

农民资源环境诉求是基于自身经济权利受损的经济主张行为。尽管有不少研究基于资源环境政策的保护和切实维护农民利益的制度设计而将之分为“依法抗争”、“以规抗争”、“以力抗争”等类型,但是就现实上农民资源环境利益维护主要通过冲突、抗争乃至群体性事件等体制外手段和方式,并且获得社会其它力量支持和达到目的的不多。因而从整体而言,由于种种因素的影响,农民资源利益未能得到有效地维护。

(一)地方政府片面追求GDP的“政府效应”

为着更加充分调动地方政府经济发展的积极性而进行的中央与地方政府分权与财税体制的改革,尤其是对以经济指标为主要政绩内容的地方政府业绩的考核,使得地方政府有了经济偏好尤其是资源偏好的冲动和行为。因此,地方政府对于资源企业的资源掠夺和生态环境破坏行为采取了一定的庇护甚至纵容 (这是通过对资源区农民损益诉求的压制或不作为来实现的),以此获得地方政府所需的GDP及财税收入。面对任何与此目的,即地方政府经济政绩需求不一致看法和行为,包括农民对资源环境利益的正当主张及表达,地方政府都视之为障碍、对立面而对之忽视、无视甚至否定,甚至公然以抗拒政府干扰行政等名义加以压制。地方政府作为地方事务的管理者,在行政管理过程中,仍然是“中心——边缘”式管理结构。政府作为地方唯一的主导性权威,对于地方事务及其地方社会秩序的倡导和维护,具有至上的、绝对的主导影响。它可以通过行政管制、思想管控、舆论引导等手段来发挥影响,实现着政府的政策价值取向并通过政策实施而形成影响。因此,当地方政府的执政理念偏离了农民正当利益的维护之时,作为农民资源环境利益表达诉求并渴望得到支持的对象,必然很难站在农民利益立场来考虑问题。因此,农民资源环境利益诉求,无论具有怎样的正当性、合理性,其最终的结局注定是悲剧性的。“中心——边缘”治理结构特征揭示了“中心”的权威性、主导性。农民环境资源利益诉求能否进入地方政府议事议题,并对之进行有责任性地、公正的回应,这显然与这一“中心”的民主开放程度、执正理念及其效能有关。GDP经济偏好的强调和维护农民生态环境利益本身并非水火不相容,相反,在很大程度上是高度关联的。农民正当利益的维护,给予了农民生产生活安全保证中必定促进农民投资兴业的积极性,同时也给企业守法生产、环保有责注入了动力。如果从整个国家和社会发展这一更大更高层面,则更容易深悟二者高度相关性。然而,个别地方政府往往把自身孤立于国家社会之外,只看到自己的一亩三分地。因此,地方政府未能很好把握自身与中央政府的关系,地方发展与整个社会发展的关联,出现这样的误解及其行为也就不足为奇了。

(二)农民的“原子化”利益表达的局限性所致

农民权益利益意识的觉醒并不必然转化为利益有效表达。一方面,随着资源环境利益被损害,他们有着捍卫利益的冲动和行为,并以农民的方式(通过习得)对侵害进行本能的抵制、反抗与表达;但另一方面,农民的个我式、零散式的利益抗争及表达,在双方利益博弈中,相对企业或地方政府等集团与组织而言,其力量和强度是微不足道的。农民的个我、零散既来源于传统社会自然经济文化的影响,也来源于农民对现实社会关系、利益关系的考虑,即对强势群体势力的畏惧和自我保护。当这种分散、零散的表达主体无法与政府或企业及其它利益主体形成双向对等关系时,农民的诉求表达对政治体系、政府决策和执政价值的影响力也必然是微不足道的。然而,由资源开采利用所引发的环境冲突与单纯的资源权所形成的利益纠纷的不一样在于,它涉及范围广,人数众多;在资源环境利益这一共同目标下农村具有的乡土情结、宗亲家族等因素,成为了实现分散农民迅速抱团并以群体性方式进行利益诉求的有效方式。但是,“群体利益的表达主要是零散的、不系统要求所组成,这些要求几乎没有什么有效的政治组织和传播的资源,也不包括倾向于支持党的已知政策的更有组织的要求”[2](P170)。 就是说,组织化程度直接影响社会主体的利益表达及其有效性。从大量农民环境冲突事件可以看出,由资源开采利用所引发的环境冲突都是维权型抗争或群众性事件,其诉求就是停止侵权损害、赔偿造成损失。随着农民个我化向群体化的利益表达方式的改变,其诉求内容并未发生变化,但是其影响力和被社会关注度却发生了改变,比如通过“闹大”(体现着组织化)抗争却成功达到目的。地方政府面临的压力增大,农民利益表达的有效性也得以发生改变。

(三)农民道德性诉求而非“议题”性诉求的影响

“道德性诉求”是指农民在表达利益诉求是往往从人们所广泛认同的道德价值、道德标准来进行。就是说,农民环境资源利益表达往往表现着“道德震撼”(moral ahocks)性质,其目的就是表明着其利益的合理性并引发更多人的同情。这一弱者的悲情表现在一定程度上却实赢得了舆论支持,从而塑造了对侵占方(地方政府或企业)的压力。但这种悲情牌由于没有进行有效的传播,其影响肯定是极为有限的。这表明了农民利益表达更多是“反应性或应对的,它是对现实生活中的困苦或不满寻找解释的方式和解决的路径,其中最直接的就是利益受到损害”[3]。具体而言,道德性诉求体现在利益表达动因上的道义性、利益损害内容上的道德性和经济利益补偿方式上的道义性表演等几个方面。农民往往以大量鱼死漂于水面或大片庄稼颗粒无收等场景,以此引起社会公愤,赢得人们同情甚至直接参与这种 “道义性”谴责之中。“道义性”诉求尽管其最终是经济和金钱补偿,但是它很大程度上避免了“伸手要钱”“见钱眼开”“敲竹杠”等直接与金钱和经济诉求相关的尴尬;而是通过一种正义或天理不可违的诉求获得公众的同情和支持,积累更大的人气给企业和地方政府以更大的压力。

但是这种情感式倾诉或陈述式诉求尽管能够博得同情,但是往往难以成为决策的议题。“如果问题上不了议程,也就无从考虑采取行动。在作出一项政策选择之前,问题首先必须得到承认”[4](P60)。在现代社会中,问题得到承认不仅是一个事实问题,更是一个事实呈现是否能纳入标准化议题,以及事实呈现者是否具有“资格”的问题。通俗的说,就社会而言,任何社会问题都是具有已有的定式,而进入政策制定的事件应具有特定的具体的指标性。包括焦点事件、灾害程度、危机状况及其反馈信息等,以此来决定对某些问题关注与否。而这些指标是通过一系列具有专业技能的组织机构和专业人士提供,并由政府完全主导或政府定义。比如资源开采利用中水污染问题,它应该有PH值、各种有害指标数据、重金属含量、危害程度等,最有权威性当然就是环保部门或水利部门所提供的资料,而说明污染与农业歉收之间关联的权威部门是农业管理部门,重金属污染对人身伤害和农业损失当然是卫生和农业部门了。农民的“经验诉说”相对于这些“政策职业家”们,至多是提供了一些关于政策问题的素材而言。农民不可能如这些政策职业家们那样,去理解政策问题形成的技术路径、方法,甚至领导对问题关注的某些认知偏好。更何况在一个经济至上的地方政府中,农民资源环境受损即使具有了这些“议题性指标”,也是无法作为政策形成问题而纳入政策决策之中的。

三、提升农民资源环境利益表达有效性

利益是人生存和发展需要的总和。任何个人或群体在其生存和发展过程中,作为社会共同体的一部分,都有着利益诉求并表达出来。因此,农民在资源开发利用中有效地表达利益诉求,并吸收到地方经济社会发展决策之中,是化解农民资源环境冲突并实现地方经济社会发展有序的重要途径。在这当中就地方政府“作为”而言,如何从“堵”成“疏”,从“未端”变成“源头”管理,应该主要做好以下几方面的工作。

(一)完善制度化利益表达渠道,构建便捷化的利益诉求通道

制度化表达渠道,意味着农民利益表达能够“按套路出牌”,地方政府也能“按套路”回应农民诉求。“按套路出牌”即按照正常规范的渠道和方式来表达利益反映问题,如依法申诉、信息公开、依规申诉等。就目前而言,关于资源环境方面的制度性利益申诉,就有各级政府部门的信访制度、举报制度和地方行政长官接待制度等;相应的机构也有政府环保机构、国土部门、司法及社会环保组织等。农民对这些制度化渠道弃而不用的原因在于“制度化渠道程序比较繁琐,效率不高,公平性也较差,很难得到公众的信任,或者说行动者根本不知道或不懂得如何去利用制度化渠道”[5]。因此,既要向农民介绍这些维权和上诉渠道,也要完善这些部门的服务职能,尤其是改进工作作风,实行开门办公群众的工作作风。为此,首先,重视资源区农民合理利益诉求,切实转变政府发展理念。农村资源环境冲突问题很大程度上与地方政府长期片面强调经济发展尤其是GDP的理念有关。“先把经济搞上去,然后再来治理”成为不少地方政府的工作思路。当发展理念出现偏差之时,农民资源环境利益显然难以成为其保护对象。因此,在具体政策的制订和执行中必然会出现错位、失位,甚至会将农民合理维权置于对立面而加以压制、否定。目前大量农村资源环境冲突尤其是群体性事件,无疑成为“倒逼”地方政府改变经济偏好突破口。事实上,农民正当合法权益的维护,必定更进一步调动农民和经济投入,从而推动当地经济社会发展。其次,完善各种农民利益表达途径和渠道,落实政府工作规定。为此,针对农民维权尤其是资源环境维权实行“首问负责制”;通过网络建立各种举报和反映农民舆情平台;完善各种资源区环境生态公开报告制度和各种资源环境损害惩处公示制度;等等,通过这些措施,让农民在资源环境利益受损害时,能够有地方申诉,有部门受理并努力协调他们诉求。在各种资源区决策、措施出台前,实行信息公开制度,听取利益相关者的意见,尤其是听取来农民需求方面的声音,并且尽最大可能吸收他们的意见。最后,创新政府、企业和农民间的互动机制,使农民各种维权能在直接的、面对面地协商中以解决。从调查中发现,农民普遍认为最好的方式是直接沟通、协商。因此,地方政府如何当好裁判员就成为关键。农民资源环境冲突是基于经济利益面对具体政策的不满。因此,合理的公共政策应该从企业、农民利益的共同维护角度来构建,包括定期协商机制,企业涉及农民利益信息披露制度,政府监督制度等。

(二)积极发挥第三部门的作用

第三部门即非政府部门,由于其专业性,非利益性(公益性)等特征,越来越成为各种环境冲突化解的主要力量。这也是基于农民资源环境利益的多样性、分散化和个性化特征所需要。农民个体特征的利益表达往往是感性的、情感式的诉苦。它很难成为一个议题进入政府决策之中。任何一项政府决策决定,显然是基于某类现象或某项目标而对社会利益作出的一种新的制度安排。面对这种分散的、个体式的维权现象,政府不仅会陷入“救火队”式行政而疲于奔命,而且由于直接介入农民冲突之中,从而引发更多利益矛盾并指向地方政府从而使冲突升级。第三部门的出现,无疑成为农民与地方政府的有效中介和载体。第三部门将农民意见集中起来,以议题方式呈现出来,从而提高农民利益效率性。第三部门能够运用它们的专业性、社会认同度高等优势,如政策法律水平,与新闻媒体的紧密联系等,能较好地把农民资源环境利益诉求及其维权行为通过外在压力迫使地方政府依法行政。对于地方政府而言,既能摆脱“事务式”、“个案式”调停行为的繁杂,从而能从更为全面的政策层面去化解这类问题,又能节省大量的政府成本,克服非专业性的误判和摆脱政府利益嫌疑,从而使政府尽快掌握舆情和农民利益诉求状况,提高政府的针对性。为此,地方政府应该提升政治宽容度,充分认识到“社会治理是通过不同社会主体的共同参与来实现”这一现代社会特质,明确在资源环境利益问题上地方政府的“裁判员”职能所在,划出“不该管”“不能管”的红线,充分尊重和相信第三部门在农民资源环境方面的立场与观点,完善各种引导调动第三部门参与农民资源环境冲突化解及利益表达方面的政策激励。

(三)提高农民素质,使其利益表达成为政策制订的“议题”

任何利益表达都承载着利益主体参与社会分配的某种期待。而利益主体对利益表达的准确性、针对性并由此带来的影响性将直接影响利益主体的利益实现程度。因此,这就要求利益主体的利益诉求和表达需要具有一些表达素养与“技巧”。然而,知识水平不高,政治社会化程度不足,政治资源不均衡,组织化程度不强,法律意识欠佳,等等,是目前大多数农民素质的基本现状。因此,提高农民素质,增强农民参与意识及提高与此相适应的知识、水平、能力,无疑是提高农民资源环境利益表达有效的基础和前提。只有农民有能力并且习惯于依法依规维护自己的权益和权利,他们的利益表达及其利益维护才不会被忽视。为此,首先,政府应积极推动资源与环境保护法律法规的普及工作,让农民与企业知道自己的权利的边界在那里,弄清资源、环境的不同主体的权利与义务是什么,出现利益损害应该如何维权,向谁主张权利。通过法律法规的宣传普及,尽可能使资源环境有关的法律法规成为家喻户晓的理念及行为规则;守法、用法和讲法成为资源区的不同利益主体的普遍共识。其次,提高农民利益表达的“技能”和参与程度。为什么农民资源环境权利诉求很难输入政策体系之中呢?当然这里面有地方政府权责不清,职能错位和官僚主义作风等影响有关,但是与农民利益表达的缺陷也有关。零散的、不系统的要求为特征的群众利益的表达,并且还处于没有获得外界关注或者传播出去的情况下进行,这种表达几乎不能对政府决策产生影响。同时,小农经济的生产方式使得农民资源环境利益表达,没有机会与可能去支持同样要求的其他人相联系和交流,结果是大部分农民在出于政府压力与自我利益保护考量下将选择沉默。因此,政府应以服务者和管理者引导农民把分散的、感性的利益诉求,转变为“议题”性即政策问题的利益表达。这当中,包括问题凝炼、指征、焦点事件、灾害程度指标、具体规模及百姓反映程度,如怨恨程度、情绪状况等。引导农民运用各种证据来阐述问题,让农民熟悉各项制度化利益表达渠道并积极利用这些渠道。政府应该相应建立反映农民利益表达诉求的网络联系等,并把建立及其处理农民资源维权状况列为考核指标。最后,政府应积极倡导农民的自我教育。村委会是村民自治组织,也是政府与农民沟通的桥梁,应充分发挥村委会在协调、沟通方面的职能优势。政府应积极推进农民、企业及政府之间的互动对话机制的建设,发挥农村社会精英在农民教育中的作用。尊重农民对自我合法合理权利的维权行为,让农民参与到利益纠纷的调解、沟通之中,进一步理解和认识农民自身的责任、义务。

总之,农民资源环境利益表达是实现农民利益的重要一步。目前农民的利益表达,需要地方政府给予更多的引领和推动。只有这样,地方政府才能真正承载起化解资源区冲突,确保一方平安的重任,也才能真正推进地方经济发展的目的。

[1]刘 茜等.广东佛山劳资纠纷工会成摆设 维权变成同乡闹事[N].南方日报,2011-09-04.

[2][美]詹姆斯·汤森.中国政治[M].江苏人民出版社,2004.

[3]于建嵘.精英主义束缚底层政治[J].人民论坛,2010-07-20.

[4][美]小约瑟夫·斯图尔特等. 韩 红译.公共政策导论[M].中国人民大学出版社,2011.

[5]韩志明.公民抗争行动治理体系的碎片化[J].人文杂志,2012,(3).