再论“暮春能洗澡吗?”

2015-10-15四川省乐至中学佘蜀强

☉四川省乐至中学佘蜀强

再论“暮春能洗澡吗?”

☉四川省乐至中学佘蜀强

《语文学习》刊载了李新老师的《暮春能洗澡吗——〈子路、曾哲、冉有、公西华侍坐〉备课札记》一文。李老师多角度探究“浴乎沂”,但终究未下确论:“究竟哪一种说法正确,或者还有更为合宜的说法,请读者方家指教”[1],笔者爬梳相关文献后,认为有全面检讨的必要。为方便讨论,笔者将搜罗的相关观点摘录于下:

“讹误”说

“浴”常解为“涉”或“沿”。王充在《论衡·明零篇》曾言:“暮者,晚也。春,谓四月也。春服既成,谓四月之服成也。冠者童子,零祭乐人也。浴乎沂,涉沂水也,象龙之从水中出也。”韩愈在《论语笔解》中提及:“浴当为沿字之误也。周三月,夏之正月,安有浴之理?”李伯勋在《读书札记二则》一文中亦认为:“袁枚《随园笔记》上册‘经文异同’条说:‘仲长统以风乎舞零为讽乎舞零,《是斋日记》以浴乎沂为沿乎沂。’以‘浴’为‘沿’,乃是古书版本的不同,而且这两个字形近易误。”[2]

“温泉”说

朱熹在《论语集注》中说:“沂,水名,在鲁城南,《地志》以为有温泉焉,理或然也。”北京大学中国文学史教研室选注的《先秦文学史参考资料》言:“沂,音移,水名,在今山东曲阜县南。此水因有温泉流入,故暮春时即可入浴。”

“祭祀”说

《礼记·月令》:“季春,天子始乘舟。”蔡邕解释道:“乘舟,禊于名川也。《论语》暮春者浴乎沂,今三月上巳拔禊于水滨,盖出于此。”张石川在《“浴乎沂,风乎舞零”新解》一文中认为:“沂,是鲁国的一条河流的名字。这里的‘浴’,不是一般意义上的洗澡,而是古代的一种祭祀仪式,后代演变成一种风俗习惯。”[3]

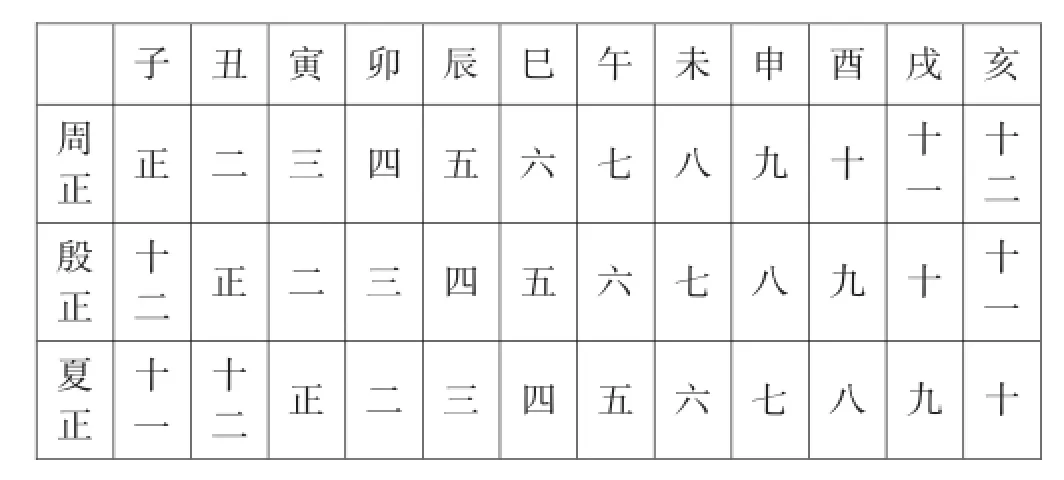

细味上述言论,笔者认为,问题的核心在于“暮春”一词,同时应虑及“浴”“咏”等动词。首先,“祭祀”说与文意及孔子思想有龃龉之处。其一,公西赤在曾点之前即有“宗庙之事”的相关言说,孔子为何独“与点”呢?其二,祭祀的说法显然与孔子所倡导的“不语怪力乱神”的思想形成矛盾。其次,“讹误”说与“温泉”说均建立在对“暮春”所示季节与“浴”等表现出的行为之间的反差上。“暮春”,王充解作“晚春四月”,皇侃疏作“建辰,夏之三月”。这牵涉到古代“建正”的问题。“建正”,即所谓周正(是以冬至所在之月,斗建子月为正月)、殷正(又称商正,以斗建丑月为正月)、夏正(以立春之月,斗建寅月为正月)。如下图:

显然,依上图并王充等人言说,我们不难看出,不论王充将“浴”解作“涉”,韩愈疑“浴”为“沿”之误,还是朱熹“温泉”说解,似乎均建立在“周正”的基础上。“周正”的“暮春”应照“夏正”的“寅月”。此时,北方尚寒,所以,“浴”作“涉”或“沿”,解“沂”为“温泉”的说法便应运而生。然而,以“浴”等动词推之,显然,皇侃疏作“建辰,夏之三月”的提法更为合理。那么,下面的关键在于“夏之三月”里,究竟是否能“浴”?

杨国振《“浴乎沂”诂正》一文中曾论及:“据古代黄河流域栖生着大量的象、犀这类动物,某些历史学家甚至认为‘黄河流域当时接近热带气候。’到春秋时期黄河流域仍很温暖,《春秋》往往提到,山东鲁国过冬,冰房得不到冰,在公元前698年、前590年、前545年时尤其如此。此外,像竹子、梅树这样的亚热带植物,在《左传》和《诗经》中常常提到。……春秋齐人晏婴说‘橘生淮南则为橘,生于淮北则为积,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也。’说明春秋时橘类植物适宜生长的地域以淮水为界,可是后代橘类只能生长在长江以南了。从春秋时鲁国冬天常常无冰,以及许多今天只能生长于南方的植物当时能生长于黄淮流域的情况,可知春秋时期黄河中下游气温是相当温暖的。”[4]

赵清林的《“浴乎沂”辨》一文亦曾论及:“孔子、曾哲生活的时代正处于第二个温暖时期,而曾哲所说的‘暮春’(阴历三月),依公历算来当是四月下旬至五月初立夏之前。那时天气应当十分炎热了,所以曾哲‘暮春’时节完全可以在沂水中洗澡,到舞零台上吹风。而王充生活的年代正是第二次寒冷时期,按照当时人们的认识水平,他不可能知道曾哲所生活的时期与自己所生活的时期的气侯迥然不同,故其认为‘暮春’,天气‘尚寒’。并在此认识基础上对曾哲所描绘的‘浴乎沂,风乎舞零’作出祭祀仪式的诠释。”[5]

研读上述文献后,对于“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞零,咏而归”中的词句及其背后的历史文化知识,我们便有了一个全新的认识。自然,“暮春能洗澡吗”一问亦有了肯定的诠解。

注释:

[1]李新.暮春能洗澡吗——《子路、曾哲、冉有、公西华侍坐》备课札记[J].语文学习,2012,(4).

[2]李伯勋.读书札记二则[J].青海社会科学,1983,(1).

[3]张石川“.浴乎沂,风乎舞零”新解[J].文教资料,1997,(5).

[4]杨国振“.浴乎沂”诂正[J].盐城师专学报,1993,(2).

[5]赵清林“.浴乎沂”辨[J].语文学习,2004,(9).