孤儿自我意识、事件影响与社会适应性的关系研究

2015-10-14李鹏张明哲孙晓燕

李鹏 张明哲 孙晓燕

(天津师范大学教育科学学院 天津 300387)

摘 要 目的:了解孤儿社会适应性的现状,进一步探讨其与自我意识和事件影响的关系。方法:采用《儿童自我意识量表》(PHCSS)、《修订版儿童事件影响量表》(CRIES)、《社会适应性量表》对广西某孤儿学校110名的孤儿进行随机调查。结果:①孤儿社会适应性的性别差异在各个维度均不显著,小学组与初中组的孤儿在心理优势感、心理能量和社会适应性差异明显。②自我意识与社会适应性呈显著的正相关。③事件影响与社会适应性呈显著的正相关。④多元回归表明:智力与学校情况和高唤醒,对社会适应性具有显著的预测作用。结论:孤儿的自我意识、事件影响与社会适应性显著相关;智力与学校情况和高唤醒,可以有效预测孤儿的社会适应性状况。

关键词 孤儿 事件影响 自我意识 社会适应性

中图分类号:B844.1 文献标识码:A DOI:10.16400/j.cnki.kjdkz.2015.08.071

Relationship between Orphans' Self-awareness,

Influence and Social Adaptability

LI Peng, ZHANG Mingzhe, SUN Xiaoyan

(College of Education Sciences, Tianjin Normal University, Tianjin 300387)

Abstract: Objective: To understand the status of orphan social adaptation, and further explore the relationship between self-awareness and the event. Methods: "Children's Self-Concept Scale" (PHCSS), "Impact of Event Scale Revised Children" (CRIES), "Social Adaptability Inventory," a school for orphans in Guangxi 110 orphans random survey. Results: ① social adaptation of orphans gender differences were not significant in all dimensions, orphans Primary and junior high school group in the psychological sense of superiority, mental energy and social adaptability significant differences. ② self-awareness and social adaptability was a significant positive correlation. ③ incident and social adaptability was a significant positive correlation. ④ Multiple regression showed that: intelligence and school conditions and high arousal of social adaptation has a significant predictor. Conclusion: The Orphans of self-awareness, incident significantly associated with social adaptation; intelligence and school conditions and high arousal, can effectively predict social adaptation situation of orphans.

Keywords: orphan; influence; self-awareness; social adaptability

现代社会,孤儿(orphan)指的是那些双亲死亡或着是那些被父母抛弃的未成年人。孤儿是社会中的特殊弱势群体,应该得到社会的关注。随着国家福利的日益完善和进步,传统的孤儿教育模式应向个性化、社会化的发展的模式转变。教育目标定位应为由“特殊儿童”转变为“普通儿童”,即注重培养孤儿适应社会能力,具有正常儿童的心理能力,积极融入社会。①

李文道等研究发现四至九年级是个体发展的关键时期,此阶段心理、生理会发生重大变化,承受更多的人际和学习方面的压力。如果处理不当,容易放大负性生活事件的消极影响,从而产生许多社会不适应问题。②聂衍刚和丁莉(2009)研究也发现,儿童、青少年的自我意识和社会适应性不仅具有显著的相关性,而且自我意识能够很好地预测他们的社会适应性发展状况。③

刘贤臣的相关研究表明,生活事件能否引起心理和行为的反映,不仅受事件属性(性质、频率和强度)的影响,而且还取决于发生事件的认知和评价以及所处的社会支持系统的缓冲作用,④而自我认知和自我评价又属于自我意识概念的一部分。因此有必要对孤儿的自我意识、事件影响和社会适应性的关系进行研究。

1 对象与方法

1.1 被试

选取广西某孤儿学校四年级至九年级的110名孤儿,有效数据105人(95.5%)。男生37人(35.2%),女生68人(64.8%)。初中组71人(67.6%),小学组34人(32.4%)。

1.2 研究工具

1.2.1 儿童自我意识量表

儿童自我意识量表(Children's self-concept Scale,PHCSS)选取由美国心理学家Harris及Piers E(1974)修订的版本,主要用于评价儿童自我意识的状况。PHCSS是一个自评量表,内部一致性€%Z系数、重测信度、分半信度为0.73~0.85。本量表有80项“是”“否”选择题,适用对象为8~16岁的未成年人。本量表有六个因子即:行为、智力与学校情况、躯体外貌与属性、焦虑、合群、幸福与满足,并计算六个因子的总分。PHCSS采用正向记分的方式,六个因子的总分高表明该被试的自我意识发展水平高。⑤

1.2.2 儿童事件影响量表

修订版儿童事件影响量表(Children's Revised Impact of Event Scale,CRIES)共13个条目,适用于9~17岁儿童。由北京大学临床心理学实验室熟练的一名硕士研究生进行修订。内部一致性€%Z系数、重测信度、分半信度为0.72~0.85,分为三个因子,即侵入、回避、高唤醒。被试在分量表上得分高,表明无此类问题,该量表总分高者表明该被试受负性生活事件的影响较小。⑥

1.2.3 社会适应性量表

社会适应性量表为陈建文(2004年)编制,该量表共70个项目,包含四个维度:心理优势感(15个题)、心理能量(17个题)、人际适应性(18个题)和心理弹性(20个题)。内部一致性系数、重测信度、分半信度为0.77~0.84。所有项目均采用五级计分的方式,描述的是每一种体验符合被试的真实感受的程度,从“完全不符合”、“较不符合”、“一般”、“较符合”、“非常符合”,分别记1,2,3,4,5分。得分越高,表明被试具有较好的社会适应性。⑦

1.3 数据处理

剔除无效问卷后,采用SPSS21.0对数据进行统计处理与分析。

2 调查结果分析

2.1 孤儿社会适应性发展现状的研究结果

2.1.1 孤儿社会适应性发展总体情况

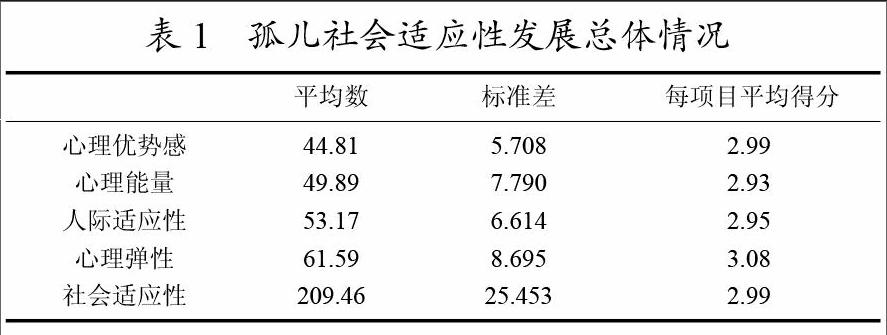

为了解孤儿社会适应性的发展状况,根据社会适应性量表的评分标准,对孤儿的社会适应性得分的总体情况进行描述分析,结果见表1。

表1 孤儿社会适应性发展总体情况

根据表1可以看出,社会适应性的平均分为2.99,在量表评分中点3分以下。心理优势感、心理能量、人际适应性的平均分低于中点分(3分),心理弹性得分最高。

2.1.2 孤儿社会适应性发展的性别特点及差异比较

以性别为自变量,社会适应性及各个因子为因变量,进行独立样本t检验。

表2 基于不同性别的差异检验

注:*表示P <0.05,**表示P<0.01,***表示P<0.001。(下同)

根据表2可以看出,孤儿的性别差异在社会适应性和各个因子上均不显著。

2.1.3 小学组与初中组孤儿社会适应性发展的差异比较

表3 小学组与初中组孤儿社会适应性发展的差异比较

根据表3可以看出,小学组与初中组学生在心理优势感、心理能量和社会适应性在这三个维度差异明显,初中组学生得分要高于小学组。在人际适应性和心理弹性两个维度,小学组和初中组差异不显著。

2.2 孤儿的自我意识与社会适应性的相关分析

根据表4可以看出,社会适应性与自我意识呈显著的正相关)(P<0.05)。智力与学校情况与社会适应性的相关强度最高,Pearson相关系数为0.346,其次为躯体外貌属性,相关系数为0.328,再接着是幸福与满足相关系数为0.278。说明自我意识水平高,社会适应性能力高。

2.3 孤儿的事件影响与社会适应性的相关分析

表5 事件影响各维度与社会适应性的相关分析

根据表5可以看出,事件影响与社会适应性呈显著的正相关(P<0.05),Pearson相关系数为0.247。社会适应性与高唤醒,相关系数为0.237(P<0.05)。说明受负性生活事件影响小,社会适应性水平高。

2.4 孤儿自我意识、事件影响对社会适应性的回归分析

为了进一步研究孤儿的自我意识、事件影响能否预测他们的社会适应性。以孤儿自我意识、事件影响的各个因子为自变量,以社会适应性为因变量,进行多元回归分析。

表6 孤儿自我意识、事件影响对社会适应性的回归分析结果

由表6可知,智力与学校情况和高唤醒,对社会适应性具有显著的预测作用,F=11.324**,P<0.001,表明所建立的回归模型具有统计学意义。

3 讨论

3.1 孤儿社会适应性发展现状与人口学变量上差异的分析与讨论

孤儿从小失去父母亲人,无法从父母那里获得心理支持。由于缺失父母教育,孩子在生长过程中也就无法获得家人的理解支持和情感温暖,这就会严重影响孤儿社交和学习的能力。孤儿在现实生活中的很多需要不能得到满足,根据约翰.鲍尔比(Bowlby)的依恋理论,孤儿可能会形成一种不安全依恋,怀疑自己能否被接纳的焦虑型—回避型依恋,这会影响孤儿未来的人际关系和社会适应能力。

结果显示,孤儿的性别差异在社会适应性及各个因子上均不显著。女生生理的发育成熟和心理的成熟都比男生早,男女生的不同性格特点导致他们的人际交往方式不同。孤儿的性别差异在社会适应性及各个因子上不显著可能由于家庭教育的缺失以及孤儿相同的生活环境和学习环境造成孤儿的社会适应性性别差异不显著。孤儿学校的首要教学目的是培养孤儿积极的心理品质,促进孤儿更好地适应社会。

小学组与初中组的孤儿在心理优势感、心理能量和社会适应性差异明显,初中组的孤儿这三项因子分要显著高于小学组。心理优势感是个体多次与情景比较而形成的一种心理沉淀。心理能量是个体在面对压力情景时所拥有的心理资本。人际适应性是个体在社交活动的所表现的人格特征。初中生接触到了较多的人际交往方式,习得了较多的社交技能,掌握了一定的应对压力的技能。个体人格变化和发展的高峰期就是中学阶段。随着孤儿年龄的增大,适应社会所需要的心理素质不断增强,心理抗压、处理压力能力不断增强,因而在心理优势感、心理能量和社会适应性维度得分较高。

3.2 孤儿的自我意识与社会适应性的相关分析结果的分析与讨论

结果显示,孤儿的社会适应性与自我意识呈显著的正相关(p<0.05)。行为、智力与学校情况、躯体外貌与属性、幸福与满足与社会适应性呈显著的正相关。王芳等对流动儿童小学生自我意识与和适应行为相互关系的研究表明,自我意识的各因子得分和适应行为的各因子得分显著相关,流动儿童的适应行为也许受自我意识的影响。⑧自我意识具有引导人们行为的作用,自我意识与行为自律特征有关,当他们能够克制、坚持、抵制不良诱惑时社会适应性行为就会增加,自我意识水平高,朝积极健康方向发展,越有利于社会适应性的提高。⑨婴儿阶段是自我意识的萌芽时期,青春期阶段是自我意识渐趋成熟时期。个体社会化的实现和完善人格特征的形成要以良好的自我意识为重要保证。孤儿的自我意识在发展过程中受到各种因素的影响,出现不良倾向,则会对孤儿的学习和社交能力产生不良的后果,甚至影响孤儿的健全人格的发展,造成孤儿不能够积极地适应社会的发展。

3.3 孤儿的事件影响和社会适应性的相关分析结果的分析与讨论

结果显示,社会适应性与事件影响呈显著的正相关(p<0.05)。研究表明社会问题解决能力在日常生活事件对适应状况的影响机制中扮演着非常重要的角色。⑩事件影响得分高的学生,社会适应性得分也高,两者正相关。事件影响得分高说明其对负性事件能力处理得较好,社会是一个充满坎坷与挑战的,只有学会正确面对处理遇到的各种负性事件,才能不断提高社会适应性。

3.4 孤儿自我意识、事件影响对社会适应性的回归分析结果的分析与讨论

多元逐步回归的结果显示,智力与学校情况和高唤醒,对社会适应性具有显著的预测作用。智力与学校情况和高唤醒两变量对社会适应性的联合解释率为18.2%。自我意识系统是适应行为的调节机制,它内在地调节社会适应行为,使其具有自主性。因此,要注重培养孤儿积极的应对方式,提高孤儿处理负性情绪的能力,促进积极的心理品质和心理韧性形成,这样才能更好地适应社会。

学习是学生的主要任务,对自己智力与学校情况比较满意的学生,通常会对生活抱有比较积极态度进而受负性事件影响比较小。受负性事件影响较小的学生通常能够正确处理与同学、老师之间的关系。个体对情绪波动的调控能够降低负性生活事件的消极影响,乐观积极的态度有助于孤儿与周围的人形成良好互动,进而提高孤儿的人际适应水平。

师生关系是校园关系的一种基本形式,是一种特殊的心理关系,主要的表现形式是师生间情感、认知和行为的交往。豘因此,我们在提高孤儿社会适应能力时,要积极关注孤儿的心理状况,重视孤儿与师生之间的关系发展,注重孤儿社交能力的提高,促进孤儿以积极的姿态融入社会发展中。

注释

① 张凡.儿童福利事业的定位与发展[J].中国民政,2001(3).

② 李文道,钮丽丽,邹泓.中学生压力生活事件、人格特点对压力应对的影响[J].心理发展与教育,2000(4).

③ 聂衍刚,丁莉.青少年的自我意识及其社会适应行为的关系[J].心理发展与教育,2009.

④ 刘贤臣.青少年生活事件和应对方式研究[J].中国临床心理学杂志,1998.12(l):46-48.

⑤ 汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册[J].中国心理卫生出版,1999(增刊):306-310.

⑥ 汪智艳,高隽,邓晶等.修订版儿童事件影响量表在地震灾区初中学生中的信效度[J]. 中国心理卫生杂志,2010.24(6).

⑦ 蔡施思.父母教养方式与青少年社会适应性的关系[D].东北师范大学,2012.

⑧ 陈新,刘杨.我国流动儿童城市适应研究述评[J].社会心理科学,2010(11).

⑨ 聂衍刚,丁莉.青少年的自我意识及其社会适应行为的关系[J].心理发展与教育,2009(2).

⑩ 杨颖,程玉洁,邹泓等.日常生活事件对中学生社会适应的影响:社会问题解决能力的中介作用[J].心理科学,2012.35(6).

?王耘,王晓华,张红川.3~6年级小学生师生关系:结构、类型及其发展[J].心理发展与教育,2001(3):16-21.