亚高原习服大、小鼠消化管组织学观察

2015-10-14徐文漭王媛媛黎贵芸

徐文漭, 王媛媛, 黎贵芸, 李 涛, 蔡 琳, 王 力, 崔 静, 李 霞

(1. 成都军区昆明总医院病理科, 云南省实验动物病理检测中心, 昆明 650032;

2. 成都军区昆明总医院全军创伤骨科研究所, 昆明 650032)

亚高原习服大、小鼠消化管组织学观察

徐文漭1, 王媛媛1, 黎贵芸1, 李涛1, 蔡琳1, 王力1, 崔静1, 李霞2

(1. 成都军区昆明总医院病理科, 云南省实验动物病理检测中心, 昆明650032;

2. 成都军区昆明总医院全军创伤骨科研究所, 昆明650032)

目的探讨亚高原习服SD大鼠及KM小鼠消化管的组织学特征,为毒理学、新药安全性评价等提供依据。方法选取按照现行实验动物质量国家检测标准检测合格的SD大鼠20只、KM小鼠20只, 按饲养地区分为平原组及亚高原组各10只, 分别处死并剖检。选取消化管组织经体积分数10%甲醛固定, 常规石蜡切片, HE染色, 显微镜下观察组织结构和细胞的异同。结果(1)炎症是消化管普通存在的自发性病变,亚高原组炎症反应较平原组重。(2)亚高原组舌肌内链核增多,肌间隙增宽。(3)亚高原组小肠上皮黏膜内有杯状细胞化生。(4)亚高原组肌胃内更容易观察到肥大细胞浸润。其余组织学结构未见明显差异。结论SD大鼠与KM小鼠消化管组织学结构基本相同。亚高原组与平原组在消化管的组织学结构上存在一定的差异,主要表现为细胞和组织的适应性反应,研究人员在进行实验研究、药物安全性评价时应予充分考虑。

大鼠; 小鼠; 消化管; 平原; 亚高原; 比较组织学

实验动物的病理学检测建立在正常实验动物组织学的基础上,昆明地处云贵高原,属亚高原地区,在包括生命科学研究和药品、食品安全性评价等科研实验中的实验动物,与平原地区相比,实验动物的器官和组织会发生适应性改变,若把这些改变认为是病变,将会对科研实验、模型复制等造成影响。消化管是实验动物的重要器官,是进行造模及药物药效、副作用评价的重要靶器官,同时也是建立实验动物病理检测标准的重要内容之一,对其进行正常组织学研究,将为判断是否存在病变、是否是受外源性施加因素而改变提供组织学对照依据。

本研究旨在对经过现有实验动物质量国家检测标准[1-4](环境、细菌、病毒、寄生虫、饲料、遗传检测标准)检测合格的SD大鼠、KM小鼠在昆明习服饲养8周后进行解剖和组织学切片观察,研究其消化管的正常组织学结构并与平原地区同周龄大、小鼠比较,为实验动物的研究及合理应用提供理论基础。

1 材料与方法

1.1实验动物

2.5月龄清洁级SD大鼠及KM小鼠各20只(雌、雄均各半),由成都达硕生物科技有限公司提供[SCXK(川)2008-11],[SCXK(川)2008-24]。

1.2实验方法

1.2.1动物分组及处死按随机数字表法分为2组:亚高原组(SD大鼠10只, 雌、雄各半; KM小鼠10只,雌、雄各半)。亚高原组动物运至昆明后习服喂养于本院实验动物中心[SYXK(军)2012-0038],8周后处死。平原组(同周龄SD大鼠10只,雌、雄各半; 同周龄KM小鼠10只,雌、雄各半)直接处死。KM小鼠采用颈椎脱臼法处死,SD大鼠采用体积分数3%戊巴比妥钠(50 mg/kg体质量)腹腔注射麻醉后股动脉放血处死。

1.2.2剖检与固定按腹腔、盆腔、胸腔、皮肤、肌肉的剖检顺序进行剖检,消化管标本经大体检查后将一端结扎,用20 mL注射器将体积分数10%中性甲醛注入管腔内,再结扎另一端后置于体积分数10%中性甲醛中固定。固定液量约为标本体积的10倍,固定时间3~7 d。

1.2.3取材组织块长度及宽度均不超过2 cm,厚度0.2~0.3 cm。取材部位包括舌、食管、胃、十二指肠、空肠、回肠、盲肠、结肠、直肠。因大、小鼠的消化管直径较细,所取材块尽量采取横切,保持器官的完整性,便于整体观察。1.2.4病理制片使用Shandon(PC1390EON6)脱水机按实验动物标本脱水处理程序脱水, 常规石蜡包埋,厚度设定为3 μm连续切片,Leica(AUTO STAINER XL)全自动染色机常规HE染色、封片机封片。

1.2.5组织学观察Olympus (BX41)光学显微镜下观察两组消化管组织学结构: 实质与间质的比例及其形态,构成该组织的细胞种类及胞质、胞核的形态特征;有无自发性病变。所有病理切片由2名有经验的病理医师分别观察并记录观察结果。若观察结果不一致时请第三方上级医师会诊确定。

2 结果

2.1舌的组织学观察

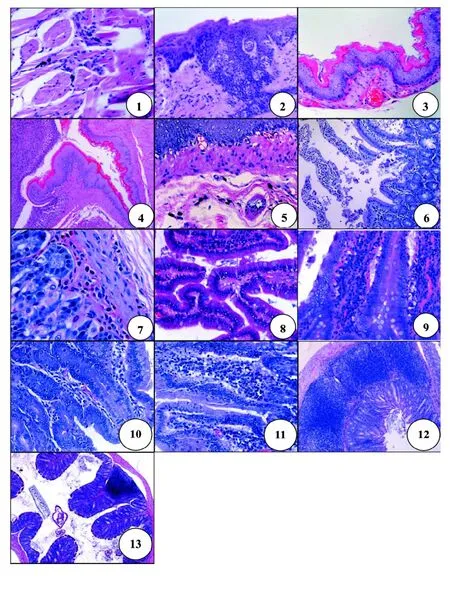

舌体表面黏膜由复层角化型鳞状上皮构成,黏膜下组织由舌肌及穿插其间的舌腺构成。SD大鼠的舌肌浅层为纵形排列,中层及深层排列稍紊乱,纵横交错; KM小鼠的舌肌浅层也为纵形排列,中、深层排列规则,纵横相间。两组SD大鼠、KM小鼠舌肌均可观察到肌膜核的变化,表现为链核,与平原组相比,亚高原组肌纤维内的链核相对较多,成小灶状,且肌纤维间隙增宽,部分肌纤维萎缩(图1-1)。两组舌腺组织学结构一致,由黏液腺、浆液腺及混合腺构成,混合腺较少。舌腺导管周围均可观察到淋巴细胞及浆细胞浸润。舌背及两侧的黏膜隆起形成乳头,部分乳头内含有味蕾。两组舌乳头的结构及味蕾的数量相似,与其它实验动物相比,如猴、犬、兔,除丝状乳头较为发达外,叶状乳头、菌状乳头及轮廓乳头欠发达。叶状乳头及菌状乳头内味蕾的数量较少,不易观察到,轮廓乳头味蕾数量相对较多,最多可观察到7个(图1-2)。

2.3食管的组织学观察

两组SD大鼠、KM小鼠食管未发现组织学结构差异, 食管壁分为黏膜层、黏膜下层、肌层及外膜,黏膜层由上皮、固有层及黏膜肌构成。与人及其它实验动物相比,如猕猴、比格犬, SD大鼠、KM小鼠的肌层组织学结构一致,由内环外纵两层平滑肌构成,但人的食管黏膜层表面上皮为非角化型复层鳞状上皮, 在黏膜下层内有食管腺,而SD大鼠及KM小鼠的食管黏膜层表面上皮为角化型复层鳞状上皮(图1-3), 且不存在食管腺。与其它实验动物相比,SD大鼠及KM小鼠的黏膜肌及黏膜下层相对较薄, 厚度分别为19.5 μm、28.5~32.8 μm。

2.4胃的组织学观察

SD大鼠、KM小鼠的胃大体上分为2部分(单室混合胃)(图1-4),前部分胃壁与食管壁移行,薄壁透明囊状,无黏膜皱襞,无贲门腺,表面为角化的复层鳞状上皮,称为肌胃; 后部分胃壁稍厚,含有胃腺及平滑肌,有黏膜皱襞,伸缩性强,称为腺胃。肌胃与腺胃移行处黏膜下层内有少量黏液性腺体。胃底黏膜绒毛无突起,胃小凹短、直,上部及下部胃底腺由壁细胞与主细胞、黏液细胞交叉排列, 中部则主要为壁细胞。幽门腺为分支管状腺,腺上皮黏膜内可见少量淋巴细胞浸润。黏膜肌及肌层均由内环外纵两层平滑肌构成。与平原组相比,亚高原组SD大鼠及KM小鼠在胃组织黏膜肌、黏膜下层及肌层内可观察到数量不等的肥大细胞浸润(图1-5), 主要集中在肌胃, 而这种现象在平原组内较为罕见。相比较, 亚高原组幽门腺上皮黏膜内淋巴细胞、浆细胞浸润更为常见(图1-6)。此外, 亚高原组SD大鼠胃黏膜固有层及黏膜肌内可见具有环形核或弧形核的嗜酸性粒细胞浸润(图1-7)。

2.5小肠的组织学观察

图1 大鼠、小鼠消化管组织学观察

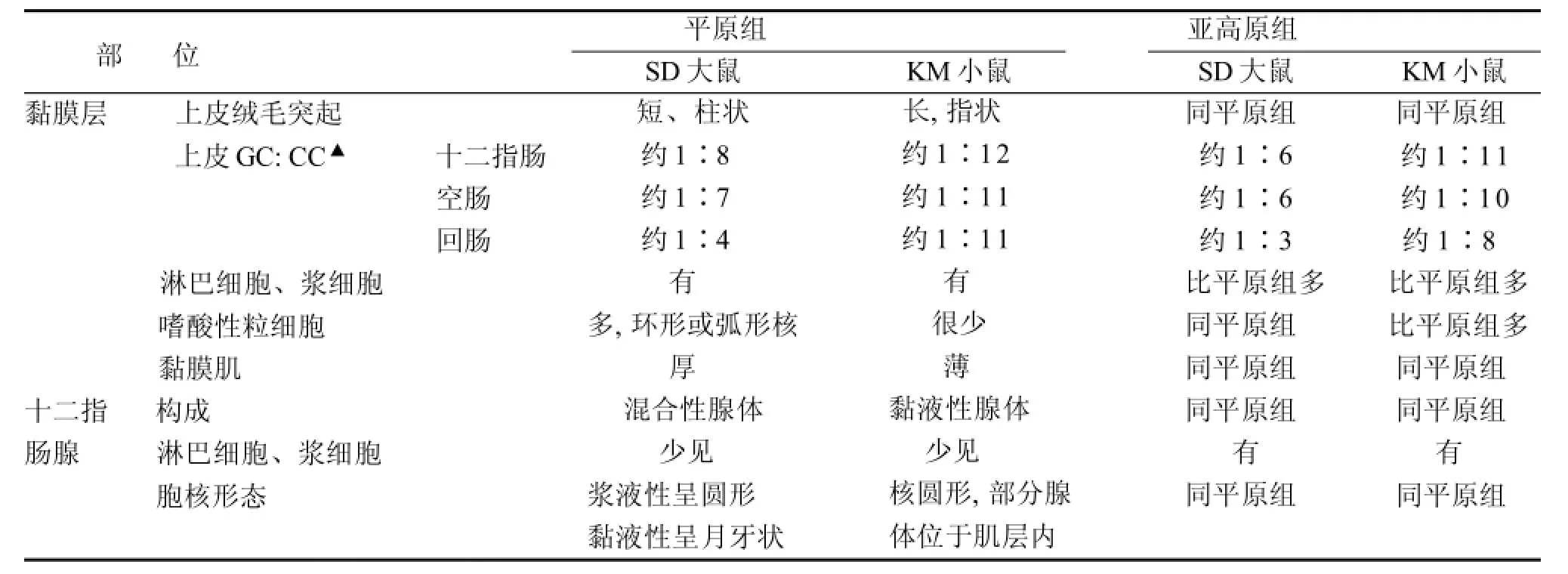

与平原组比较,亚高原组SD大鼠及KM小鼠在小肠组织学结构上有如下特点: (1)SD大鼠黏膜表面上皮内杯状细胞增多(图1-8、9); (2)SD大鼠、KM小鼠小肠黏膜固有层内炎症细胞的浸润更加明显(图1-10、11); (3)SD大鼠、KM小鼠小肠黏膜下层内可观察到炎细胞浸润。其余组织学结构两组未见明显差异,如: SD大鼠及KM小鼠十二指肠腺主要分布于黏膜下层,但部分可下陷到浅肌层内;除KM小鼠回肠固有层内可见较多的潘氏细胞,其余小肠段SD大鼠及KM小鼠固有层内的潘氏细胞均较少,不易观察到;在十二指肠及空肠固有层内未见淋巴小结,而在回肠内存在集合淋巴小结;从十二指肠至空肠、回肠,SD大鼠上皮黏膜内杯状细胞的数量在逐渐增加,而KM小鼠变化不如SD大鼠明显。两组SD大鼠及KM小鼠十二指肠黏膜层、十二指肠腺及空肠、回肠黏膜层的组织学比较见表1。

表 1 平原组、亚高原组SD大鼠及KM小鼠十二指肠组织学比较

2.6大肠的组织学观察

SD大鼠及KM小鼠大肠由盲肠、阑尾、结肠及直肠组成。与平原组相比,亚高原组除黏膜固有层内炎症细胞较为明显外,其余未见显著差异。在结肠黏膜固有层内SD大鼠及KM小鼠均有淋巴小结,SD大鼠为集合性淋巴小结图(图1-12),而KM小鼠基本为孤立性淋巴小结(图1-13),其次,SD大鼠大肠黏膜固有层内依然可观察到具有环形或弧形核的嗜酸性粒细胞,而KM小鼠罕见。

3 讨论

舌、食管、胃、小肠和大肠是消化管的重要组成器官,除口腔与咽外,它们的组织学结构层次基本一致,自内向外分为黏膜层、黏膜下层、肌层与浆(或外)膜4层。消化管是一个开放的器官,与外界相通,在自然饲养条件下易受食物、环境等因素的影响而产生一些自发性疾病、适应性改变或应激性改变,这些改变包括炎症、微生物感染、肿瘤、组织的损伤与修复以及增生、肥大、萎缩、化生及局部血液循环障碍等。有文献报道[5,6],衰老的实验猴在消化系统方面的自发性病变有很高的检出率,并随着年龄的增长而增加。在年轻的实验猴中,有研究指出其自发性疾病的检出率也不低[7]。

本研究中平原组及亚高原组SD大鼠、KM小鼠在组织学差异上主要以细胞和组织的适应性反应以及自发性病变为主。如亚高原组舌内骨骼肌可以观察到更多的细胞核位置发生变化,出现核链。在人类骨骼肌内出现核链通常见于肌张力性营养不良、慢性外周神经病,而肌营养不良通常与染色体遗传异常有关。故推测本研究亚高原组中核链的出现可能与慢性外周神经病相关的肌纤维神经源性萎缩有关,如肌纤维失去神经支配或丧失其紧张性刺激即可发生。其次,由于代谢性或炎症性病变引起的末梢神经疾患也可造成神经源性萎缩。作者还观察到肌纤维间隙增宽及萎缩,后期萎缩的肌纤维间将由脂肪及纤维组织替代。此外,在亚高原组肌胃内观察到了数量不等的肥大细胞浸润,肥大细胞受刺激后会从胞质内释放组胺及白三烯,二者可以使毛细血管扩张,通透性增加,导致血浆白蛋白和液体溢出,引发组织水肿,也可使其它系统发生不同程度的过敏反应。亚高原组在小肠及大肠黏膜内炎症反应较平原组重,主要与亚高原地区氧含量低、饲养环境改变以及应激有关。同时,亚高原组在小肠上皮黏膜内出现了更多的杯状细胞,这主要是适应性反应的一种表现——杯状细胞化生,杯状细胞底部狭窄,顶部膨大,胞质内含有黏原颗粒,分泌后与水结合形成黏液,可以润滑及保护肠道上皮抵御细菌、病毒等微生物及其它理化因子的侵袭。

形态结构的衍化是为适应功能需求而产生的,各种动物由于种类以及进化、遗传、生存环境、饮食条件等不尽相同,导致其消化系统解剖结构、组织学形态有进化层次的差别,甚至在同一种属不同类别间也会有差异存在[8],本研究也发现有相似之处。如SD大鼠及KM小鼠在结肠黏膜固有层均有淋巴组织,SD大鼠主要以集合淋巴小结的形式存在,而KM小鼠则主要表现为孤立性淋巴小结。SD大鼠及KM小鼠的食管均无食管腺,不像其它实验动物可通过食管腺分泌黏液保护食管免受胃酸返流的侵蚀,而其食管表面角化型鳞状上皮的角化层同样可保护食管免受机械和化学因素的损伤。正因为食管腺的缺失,使得它们在胃食管返流液的刺激下可诱导出多层上皮, 成为Barreet食管及食管癌造模的首选动物[9]。人工饲养条件下实验动物的自发性疾病作为一种观察结果也不容忽视, 已成为影响动物质量和干扰动物实验结果的重要因素[10], 平原组及亚高原组观察到的自发性疾病为炎症性病变, 在亚高原组KM小鼠结肠内还观察到了寄生虫感染。

上述组织学结构的异同及亚高原组的组织学变化特性,可为实验人员在今后的实验动物造模、标本合理取材[11]以及毒理学研究、新药安全性评价中对靶器官及连带器官是否有损伤作为对比资料,不能在判读时认为是人为施加干预造成的。

[1]GB 14925-2010实验动物环境及设施[S].

[2]GB 14922.2-2011实验动物微生物学等级及监测[S].

[3]GB 14922.1-2001实验动物寄生虫学等级及监测[S].

[4]GB 14923-2010实验动物哺乳类实验动物的遗传质量控制[S].

[5]黄韧, 程树军, 谭文雅, 等. 实验恒河猴肝脏自发病变的组织学初步观察[J]. 中国实验动物学杂志, 2002, 12(1):24-27.

[6]程树军, 黄韧, 秦瑶, 等. 猕猴消化系统自发病变的组织病理学观察[J]. 上海实验动物科学, 2003, 23(3):131-134.

[7]Chamanza R, Parry NM, Rogerson P, et al. Spontaneous lesions of the cardiovascular system in purpose-bred laboratory nonhuman primates[J]. ToxicolPathol, 2006, 34(4):357-363.

[8]杨贵波, 彭燕章, 叶智彰. 中国食叶猴胃底黏膜的组织学结构及与其他灵长类的比较研究[J]. 解剖学报, 1996, 27(1):96-99.

[9]房渝, 任冬仁, 陈浩, 等. Barreet食管及腺管腺癌的动物模型[J]. 胃肠病学, 2012, 17(41):193-197.

[10] Ito T, Chatani F, Sasaki S, et al. Spontaneous lesionsin cynoma lgus monkeys used in toxicity studies [J]. Exp Anim, 1992, 41(4):455-469.

[11] 刘向云, 曹霖, 孙祖越. 药物毒理学中实验动物脏器取材方法探讨[J]. 实验动物与比较医学, 2006, 26(1):45-46.

Histological Observation on Digestive Tract of Sub-plateau Acclimatized SD Rats and KM Mice

XU Wen-mang1, WANG Yuan-yuan1, LI Gui-yun1, LI Tao1, CAI Lin1, WANG Li1, CUI Jing1, LI Xia2

(1. Department of Pathology, Kunming General Hospital of Chengdu Military Command. Pathology Testing Center of Laboratory Animal of Yunnan Province, Kunming 650032, China; 2. Dept of Orthopaedics,Kunming General Hospital of Chengdu Military Command, Kunming 650032, China)

ObjectiveTo explore histological characters of the digestive tract of Sub-plateau acclimatized SD rats and 20 KM mice and to provide comparative data for pathological inspection, toxicological studies and drug safety evaluation. MethodsTwenty SD rats and 20 KM mice were divided into flatland group and sub-plateau group, each group include 10 ones. Animal quality and breedingcondition complied with the state standard without any infectious disease after quarantine. Tissues of digestive tract were collected after euthanasia and autopsy . Tissues were fixed with 10% neutral formalin, the pathologic slide specimens were prepared by HE staining after paraffin imbedding, and then which were observed and studied under the light microscope. The same and different histological structure characters of them were summarized by comparative study. The histological structures of digestive tract were observed by light microscopy. Results(1) Inflammation was a common spontaneous lesion of digestive tract in all groups, but imflammation in the sub-plateau groups were more serious than the flatland groups. (2) Widening of space between lingualis, and more nuclear chains of lingualis were seen in sub-plateau groups. (3) Goblet cell metaplasia existed in intestinal mucous membrane of sub-plateau groups. (4) The mast cells were observed much easier in muscle stomach of sub-plateau groups. ConclusionThe digestive tract characters of SD rat and KM mice are basically the same, but there are some histological differences in digestive tract between the flatland and sub-plateau group, which is an adaptive response of cell and tissue, and this difference should be fully considered in experimental research, toxicological studies and drug safety evaluation.

Rat; Mouse; Digest tract; Flatland; Sub-plateau; Comparative histology

Q954.6; R361.2

A

1674-5817(2015)05-0378-05

10.3969/j.issn.1674-5817.2015.05.007

2015-01-06

云南省应用基础研究自筹项目(2011FZ323)

徐文漭(1980-), 男, 主治医师, 硕士, 从事专业: 肿瘤病理、实验动物病理及军事医学病理研究, E-mail: highskysky@126.com

李霞, 女, 副主任医师,E-mail: lixia7649@163.com