人口流动对城乡生态环境和谐的影响研究——以安徽省为例

2015-10-13张延玲朱清海

张延玲,朱清海

(华中农业大学马克思主义学院,武汉430070)

人口流动对城乡生态环境和谐的影响研究

——以安徽省为例

张延玲,朱清海

(华中农业大学马克思主义学院,武汉430070)

本文通过对1997—2013年安徽省城乡居民食物消费碳排放量、城乡人均可支配收入、城镇化率以及城乡居民人力资本数据的收集与整理,深入探讨了人口流动与城乡环境差异之间的关系。通过回归分析发现:人口流动对城乡环境差异的解释度为78.3%;并且城镇化率与城乡环境差异为负相关关系;城乡人均可支配收入差异与城乡环境差异为正相关关系;城乡人力资本差异与城乡环境差异无关。因此,必须从合理引导人口流动着手,通过提高城镇化率、降低城乡居民收入差距等途径,实现城乡环境的和谐发展。

人口流动;城乡环境差异;城镇化率

一、问题的提出

20世纪80年代末,我国出现了大规模的人口流动,农村剩余劳动力进城务工是一种最重要的人口流动模式[1]。全国“六普”数据显示:2010年我国流动人口总量超过2.6亿,约占总人口的19%,并以每年1000多万的数量逐渐增加。人口流动不仅对城乡收入差距产生重要影响,而且对流出地和流入地的环境也产生剧烈冲击。大量以南美和非洲为样本的研究表明,人口流动对环境的影响取决于流入地与流出地的社会经济结构和资源利用状况。

目前,我国人口流动的研究主要侧重于城乡收入差距、城乡经济发展水平以及流动人口的社会融入问题。对于城乡环境差异而言,主要侧重于环境不正义、城乡环境投入差异、城乡二元结构、农村工业化等方面的研究。而关于人口流动对城乡生态环境和谐的影响研究较少。本文试图以人口流动为切入点,探讨城乡环境和谐的影响因素,并提出相应的对策,为统筹城乡环境协调发展提供指导。

二、文献综述与理论基础和研究假设

(一)国内外文献综述

1.人口流动对流出地环境的影响

国外学者以南美和非洲为研究样本,发现劳动力迁移对流出地环境产生正面或者负面的影响取决于流出地的社会、经济以及生态环境状况。Billsborrow(1987)认为在人口密集地区,劳动力外出务工可以减少对食物和水资源的需求,从而降低环境资源的荷载;而在人口稀缺地区,劳动力的短缺可能会破坏人与自然之间的平衡,导致环境退化[2]。Jolly (1994)认为人口流动与流出地环境之间是一个系统性问题,并不是简单的线性关系[3]。人口流动主要通过人口数量、农业生产、农村居民家庭收入以及消费结构等中介变量影响城乡环境差异[4]。

(1)人口流动通过增加汇款提高农村家庭收入,对流出地环境产生影响。关于人口流动对农村居民收入的影响主要集中在汇款的研究上,特别是汇款的动态变化研究上。Billsborrow(1992)认为人口迁移会通过汇款(即移民向流出地的家庭成员提供收入或者物质)、移民返乡和流出地农业生产活动改变等方式对环境产生反馈效应[5]。Davin(1998)认为汇款大部分用于日常生活开支、子女教育、建房、结婚、融资以及生产经营活动[6]。虽然汇款给农村家庭带来了财富积累,但是学者们却认为汇款对于农村环境的影响具有很大的不确定性:如消费方面,由于收入的提高,部分家庭可能会购买一些环保型能源(如液化气),减少了煤炭能源的使用量,形成替代效应,对农村环境产生积极影响。但是,收入水平提高也会影响居民的消费水平,不可避免地造成大量的生活垃圾,增加了生态环境的压力,对环境产生负面效应。此外,人口流动也可能只是一种暂时性现象,对消费水平的影响应该考虑长期的收入水平,而农村家庭中的剩余人口更多的是以老年人口、幼龄儿童为主,他们对消费的选择较为保守,将汇款主要用于储蓄,这样人口流动可能对环境没有影响。在投资方面,由于农村家庭财富的逐渐累积,可能会增加一些破坏环境的投资,如增加农药、化肥、农用薄膜的使用量,兴建木材加工厂,对环境产生负面影响。

(2)人口流动改变了农村人口数量,对流出地环境产生影响。随着农村剩余劳动力的城镇转移,造成了农村人口的大量减少,导致流出地劳动力短缺,大量土地被撂荒并逐渐演变成为林地,对环境产生正面影响[7]30。同时,农村人口数量的减少,自然资源的承载压力下降,对生态环境同样具有积极作用;但是,也有学者提出了不同的观点,如Brad.D.Jokisch (2002)认为在现有的社会制度下,土地流转现象较为普遍,农村家庭由于人口外出务工所引导的劳动力短缺,不会给土地带来重大影响[8],原因在于他们可以通过土地转包的方式由承包人进行经营,这样人口流动对于流出地生态环境的影响非常有限。

(3)人口流动改变了农村社区的社会资本结构,对流出地环境产生影响。随着人口的大量流动,流出地人口的结构也随之发生改变,进而影响了社会的粘合力和社会资本,制约了环境问题的解决效率。Courtney.G.Flint(2012)认为人口流动使得社区的人口数量减少、结构发生变化,进而影响了社区内居民的有效互动,不利于发挥群策群力的优势,降低了环境问题的解决效率[9]。不仅如此,由于外出务工的人口以青壮年居多,文化程度偏高,具有较高的人力资本,他们的流出不利于社区环境问题的解决。根据墨西哥的案例,由于外出务工的家庭与非外出务工的家庭收入差距逐渐拉大,造成了社区居民的贫富两级分化,带来了居多矛盾和冲突,不利于社区的团结,在一定程度上降低了社区的粘合力[7]47。

(4)人口流动改变了农业生产方式,对流出地环境产生影响。人口流动对农业生产方式的影响主要体现在两个方面:一是对农业技术的影响。由于人口外出务工导致农村家庭收入增加,使得其更倾向于购买高科技农具(如插秧机、收割机),提高了农业生产效率,降低了人工成本。同时,人力资本较高的人口流出,不利于农业技术的推广,将会减缓农业经济发展;二是对农业劳动力的影响。人口流出造成劳动力的短缺,影响了农业生产发展,然而一项来自墨西哥的调查案例显示,劳动力短缺虽然造成了土地荒置,但是这种影响作用非常有限。

2.人口流动对流入地环境的影响

20世纪90年代起,国外学者开始关注劳动力迁移与环境污染之间的关系。Grossman.G.M.和Kruger.B.A(1995)考察了日本经济高速发展时期工业规模扩张与污水、废气等环境污染和哮喘病之间的关系[10],日本学者根据经济高速发展与环境保护之间的不平衡提出了著名的哈里斯—托达罗模式[11]19。Bahns(2005)对哈里斯—托达罗模式进行了实证检验,认为该模型也适用于中国城乡之间的劳动力转移,强调中国政府应重视劳动力转移所引发的环境污染问题[12]。

国内学者关于人口流动对流入地环境影响的研究,主要形成了以下成果:原新、唐家龙(2000)认为环境功能的空间竞争(即人类对空间的过度占用引起空间的拥挤)会导致不可持续性发展的后果,如环境生态功能降低、物种多样性丧失、人类生存空间拥挤等。由于人口迁移改变了人口密度的区域分布,使得流入地人口规模迅速扩大,加重了该地区环境功能的竞争[13]。杨云彦(1999)从人口流动数量增长和资源需求增加两个方面分析了人口流动对流入地的环境影响,认为随着农民工的大量涌入,会加大城镇自然资源消耗速度,产生大量的生产和生活垃圾,加重了环境的压力[14]。朱国宏(1996)从土地承载力的视角论述了人口数量的极限值,认为这种极限值取决于对土地资源挖掘的潜力[15]。李晓春、周愚(2011)从劳动力边际收益的视角分析了城市环境污染与流动人口工作效率之间的关系,认为城市污染会导致农民工的效率低下,承担过度的环境污染外部成本,限制了农村劳动人口的流动[11]19。

3.述评

综合国内外有关人口流动对环境影响的研究,目前主要是将人口流动与流入地环境或者是流出地环境分开讨论,没有综合考虑人口流动与城乡环境差异之间的关系,无法从人口流动的视角探讨城乡环境和谐的影响因素,不利于城乡环境协调发展。本文通过人口数量、农业生产、农村居民家庭收入以及消费结构等中介变量探讨人口流动对城乡环境和谐的作用机制,为城乡环境协调发展提供相应的对策。

(二)理论基础

IMPACT理论源于I=PAT理论,主要用于分析人类活动对环境的影响。在I=PAT等式中,I为因变量,指的是环境影响,P为自变量,指的是人口数量,A为自变量,指的是富裕程度(通常用人均消费或生产代替),T为自变量,指的是单位环境影响[16]。Kwon.T.H(2005)认为自I=PAT公式提出以来,主要集中在二氧化碳的排放方面研究,其典型形式为I(二氧化碳排放量)=P(人口)×A(人均GDP)×T(单位GDP的二氧化碳排放量)[17]。Waggoner从I=PAT理论出发,提出了IMPACT分析框架,并且利用该等式分析了美国农田面积的扩张和灌溉水量的变化,辨明了环境影响的人文因素作用,他将环境影响(IM)分解为人口(P)、富裕(A)、利用强度(C)和技术(T)的乘积[18]。后来,学者们进一步探讨了人类活动对环境的影响,又提出了STIRPAT模型,即当a=b=c=d=e=1时,该模型则简化为I= PAT,其对数形式为:Ln(I)=a+bLn(P)+cln(A)+e,其中b、c表示在其他因素不变的情况下,单位人口数量(P)和单位GDP(A)的变化所引起的环境的变化。STIRPAT模型的系数类似于经济学中的弹性,如果系数b或者c数值为1时,P、A与I之间存在同比例变化的关系;如果系数小于1时,那么P、A的变化速度大于I的变化速度;如果系数大于1时,P、A变化速度小于I的变化速度。由于该模型可以根据具体情况增加其它环境影响指标,因此,在实际应用中具有较好的解释性。

本文利用STIRPAT=P*A*T模型,从人口流动所带来的城乡人口数量差异、城乡收入差异以及城乡人力资本差异着手,来探究人口流动对城乡环境差异的作用机理。其中I为城乡环境差异指标,用城乡居民人均食物消费碳排放来测量;P代表城镇化率;A代表城乡人均可支配收入差异;T代表城乡人力资本差异。

(三)研究假设

基于上述理论分析,本文提出以下假设:

假设一:城镇化率与城乡环境差异成反比,与城乡环境和谐度成正比。

假设二:城乡居民人均可支配收入差异与城乡环境差异成正比,与城乡环境和谐度成反比。

假设三:城乡居民人力资本差异与城乡环境差异成正比,与城乡环境和谐度成反比。

三、数据处理与分析

(一)城乡环境差异指标

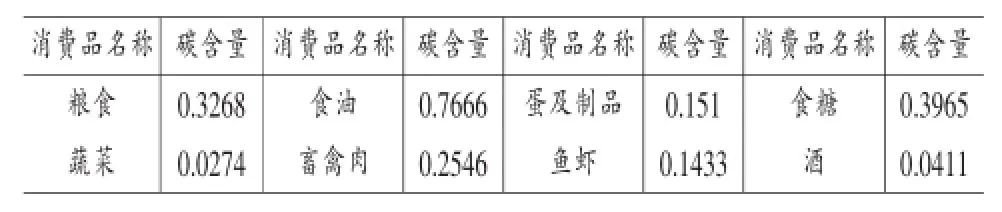

根据安徽省统计年鉴中的1997—2013年城乡居民家庭平均每人年主要消费品的消费量,结合表1中不同种类消费品的碳折算系数,测算出城乡居民人均碳排放量,将其作为衡量人均环境影响指标。除了碳折算系数来源于相应的食物成分表,其余数据来源于1997—2013年《安徽省统计年鉴》[19]。城镇居民年主要的消费品为粮食、蔬菜、食油(食用植物油)、畜禽肉、蛋及制品、鱼虾、煤炭,农村居民年主要的消费品为粮食、蔬菜、食油(食用植物油)、畜禽肉、蛋及制品、鱼虾、食糖。消费品的碳排放公式为:W= X1Y1+X2Y2+…+XiYi,其中W指的是主要消费品碳排放的总量,Xi表示每种消费品人均年消费量,Yi表示每种消费品的碳折算系数[20],具体见表1。

表1 主要消费品碳折算系数(g)

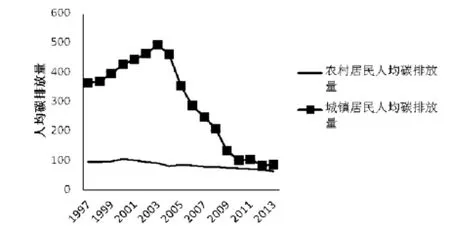

根据下图1可知,在不同的年份,城镇居民人均碳排放量与农村居民碳排放量差异也不尽相同,1997—2013年城镇居民人均碳排放量变化较大,而农村居民碳排放量变化幅度不大,均在100KG以内。造成城乡碳排放量差异的主要因素是因为城镇居民对于煤炭的消费量较大,从而影响了城镇居民碳排放量总数。粮食作为弹性系数较小的必需商品,对城乡居民人均粮食消费量变化影响不大。因此,城乡居民人均碳排放差异的主要原因是由于城乡居民人均煤炭、食糖消耗量之间的差异而引起。本文采用城乡居民碳排放量差异指标(城乡生态环境差异指标)来测算城乡生态环境和谐度,由于城乡生态环境差异与城乡生态环境和谐度为反比关系,因此城乡生态环境和谐度指标=1/城乡生态环境差异=1/城乡居民碳排放量差异。

(二)城乡环境差异影响因素指标

图1 城乡居民家庭平均每人年主要消费品碳排放总量

根据文献分析,本文将人口流动对城乡环境差异的影响因素主要限定为城镇化率、城乡收入差异、城乡居民人力资本差异。其中城镇化率=城镇人口数量/总人口数量;城乡收入差异=城镇居民人均可支配收入/农村居民人均可支配收入;城乡人力资本差异=城镇居民家庭平均每人教育文化、医疗消费支出/农村居民平均每人教育文化、医疗消费支出。

(三)人口流动对城乡环境差异的回归分析

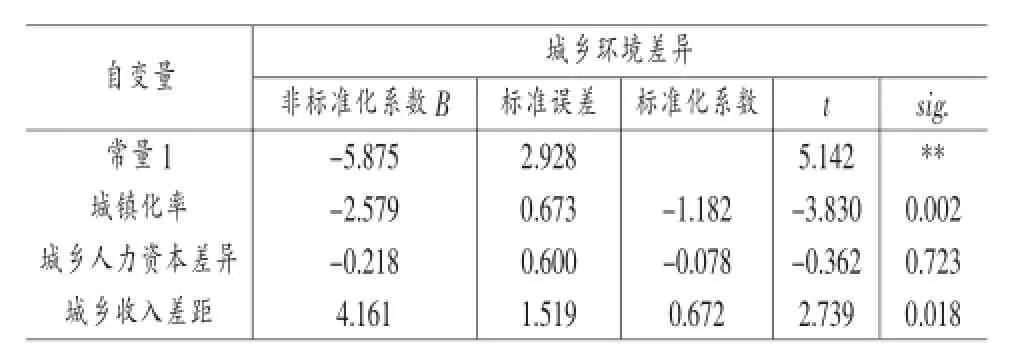

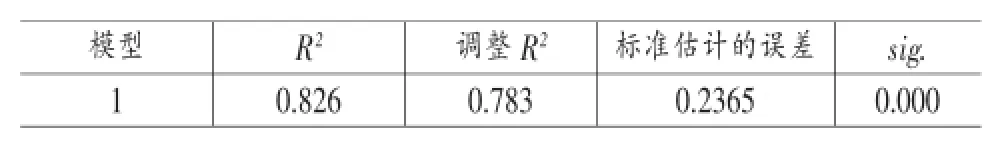

本文运用线性回归分析方法来检测城镇化率、城乡收入差异以及城乡人力资本差异对城乡环境差异的作用。由于 STIRPAT模型的表达式为该表达式无法减弱各个变量的异方差现象,因此对该模型两边取对数,使之变为LN (I)= αLN(P)+βLN(A)+γLN(T)的形式,然后采用回归分析的方法,根据回归系数探究各个自变量对于因变量的作用力,具体回归分析结果见表2和表3。

表2 人口流动对城乡环境差异的影响的回归分析表

表3 回归模型摘要表

根据回归分析表,可以写出模型的表达式为:LN(I)=-1.182LN(P)+0.672LN(A),并且由表3的回归模型摘要中的调整R2值,可以得知自变量城镇化率、城乡收入差距对于城乡环境差异的解释度为78.3%,而且具有较高的显著性,表明用该方程来分析城乡环境差异是有效的。根据回归模型中的相关系数,可以看出城镇化率与城乡环境差异为负相关关系,而且城镇化率变化1个单位,则引起城乡环境差异变化-1.182个单位,即城镇化率越高,城乡环境差异越小;城镇化率越低,城乡环境差异越大,与假设一相符合。城乡人力资本差异与城乡环境差异的相关系数小于0,而显著性不高,将该变量予以排除,假设三不成立。城乡收入差异与城乡环境差异的相关系数大于0,也就是说两者呈现正相关关系,即城乡收入差异越大,城乡环境差异越大,城乡生态环境越不和谐;而城乡收入差异越小,城乡环境差异越小,城乡生态环境越和谐。因此,假设二得到验证。

在三个最重要的人口流动对城乡环境差异的影响因素中,作用最大的是城镇化率(标准化回归系数Beta值为-1.182),其次是城乡收入差异(Beta值为0.672),而城乡人力资本差异的Beta值为-0.078,显著性不高,予以排除。

根据上面分析,可以得出人口流动对城乡环境和谐度的回归模型为:

城乡环境和谐度=-(-1.182城镇化率+0.672城乡人均可支配收入差异)=1.182城镇化率-0.672城乡收入差异

四、讨论

(一)城镇化率与城乡环境和谐呈正相关关系

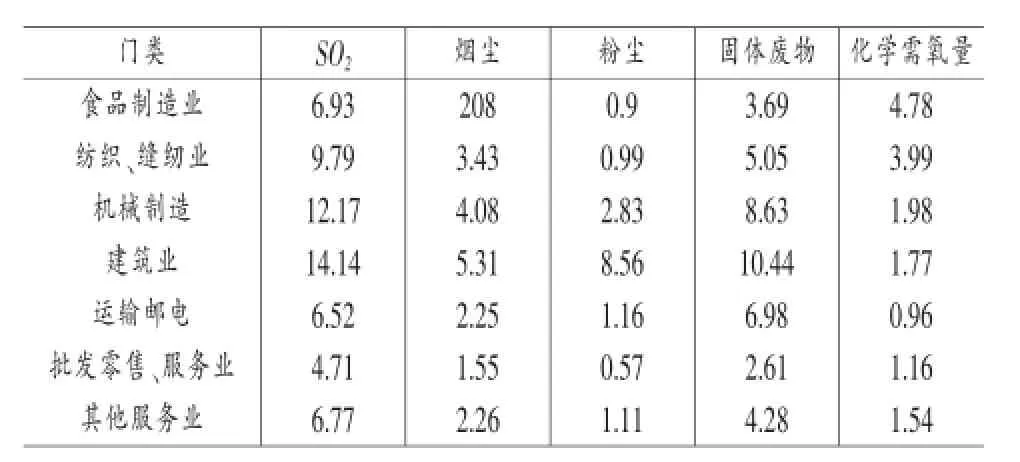

表5 2007年农业、建筑业等部门排污系数(%)

表6 2007年城乡居民家庭全年人均主要消费性支出(元)

城镇化率越高,城乡环境越和谐。城镇化主要是指人口由农村流向城市,农村人口减少而城镇人口数量增加,流动人口由农村型生产、生活方式转变为城市型生产、生活方式,而这两种类型的生产、生活方式对于生态环境的影响也不尽相同。首先,基于生活方式的影响而言:流动人口由农村转向城市,其对于资源的需求量增加,对于环境的影响也增加,因此城镇化对于生态环境的影响则通过城乡污染物排放差异来衡量。其次,基于生产方式的影响而言:流动人口由先前的农业生产活动转变为工商业生产活动。而生产方式的转变则是为了满足消费需求的转变,因而衡量流动人口生产活动变化所造成的生态环境变化,则采用流动前后消费需求量的变化指标。由于《安徽省统计年鉴》中缺乏农村居民人均污染物排放量的指标,本文不再考虑城镇化中因生活方式的转变而造成的生态环境的变化。因此,针对城镇化中流动人口生活方式的改变,则需要从城乡人均全年消费差异以及单位消费所带来的生产污染物排放量着手。以2007年为例,根据中国统计年鉴中17部门的排污系数,并且结合城乡居民关于各部门产品的人均消费量差异,来解释城镇化对于城乡生态环境的影响[21],具体见表5和表6。

根据表5和表6可知,无论是较高排污系数的部门还是较低的部门,城镇居民的人均消费性支出量明显大于农村居民的人均消费性支出量,城镇居民污染排放量高于农村居民。因此,城乡之间居民关于二氧化硫、烟尘、粉尘、固体废物以及化学需氧量存在差异,从而可以解释城镇化过程中城乡环境之间的差异。

(二)城乡人力资本差异对城乡环境和谐没有影响

根据环境社会学理论,人力资本较高的群体聚集区,对于生态环境的要求较高,从而可以带动该地区的环境向更好的方向发展,但是相关性分析中城乡人力资本差异与城乡环境和谐之间关系的显著性较低,因而城乡人力资本差异对于城乡生态环境影响不大。主要原因可能是:

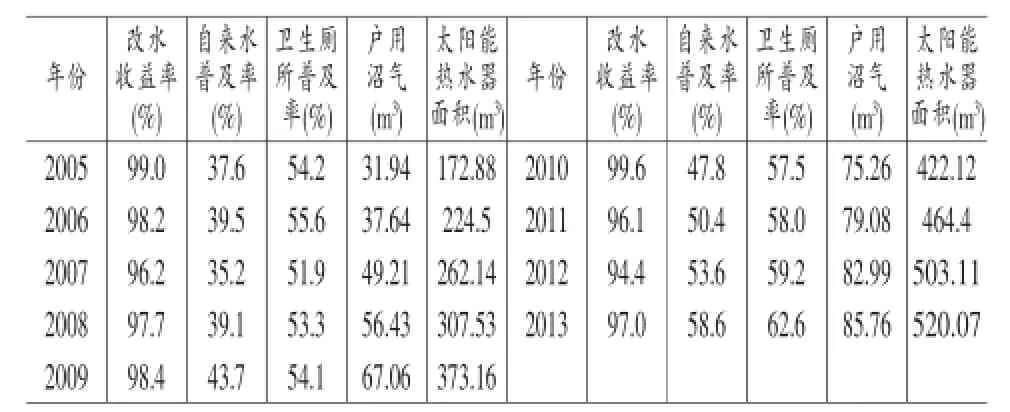

1.农村人力资本外溢。农村人力资本向城市外溢主要基于城乡收入之间的差距、城市较多的发展机会以及良好的公共设施,而农村劳动力在城市发挥作用的条件是其必须具备有一定的专业知识和技能,这部分人往往是农村中教育水平相对较高的群体,人力资本高。农村劳动力的流出,必然使农村人力资本投资出现损失,城市人力资本投资受益,而城市较高的人力资本往往内化于城市,无法向农村转移,城市环境污染处理更为科学。农村虽然缺失了部分人力资本较高的人才,但是由于政府对于农村环境的综合整治力度加大,环境污染处理效率不会逊色于城市,因此城乡人力资本变化对城乡生态环境影响不明显。这种解释可以从2005—2013年《安徽省统计年鉴》的农村环境状况改良中得到验证,表7显示农村改水收益率、自来水普及率以及卫生厕所普及率、农户用沼气普及率、太阳能热水器面积等指标都呈现递增趋势,说明政府对于农村环境整治的投资力度在逐年加大,从而弥补了人力资本对城乡环境的影响。

表7 2005—2013年农村环境改善状况表

2.农业技术推广。在城市化过程中一些高素质的人口外流,使得农村发展失去活力,农业新技术不能得到较好推广,在这种情况下,农业发展速度减缓甚至倒退,最终演变成了荒地,随着时间的推移,荒废的土地则慢慢向草地、林地等逐渐演变,对于农村环境具有积极影响。同样,城市由于吸收了农村中高素质的人才,环境得到了改善。由于人口流动引起了城乡环境的同方向变化,难以估量城镇、农村各自环境改善的大小,从而在现有城乡环境差异的基础上也难以衡量人力资本对于城乡环境差异的作用。

3.农村劳动力返乡。根据国家统计局安徽调查总队2012—2014年发布的信息可知,流动人口由城市返回农村的比例逐年增加,这类返乡的人口大部分是人力资本较高的农民,在城市凭借较高的知识和技能,获取了丰富的利润,回乡创建了自己的企业,该类企业大部分为初级加工类企业,生产所需要的原材料大多来源于农村。不仅如此,厂房的建设使得原有农业用地转化为工业用地,给当地的农村环境带来了不利的影响。与此同时,城市失去了这部分人力资本较高的群体,对于城镇环境改善产生负面影响,因此人口流动对于城乡环境都不利的情况下,也难以衡量城乡环境差异是否进一步加大或者减小。

(三)城乡收入差距与城乡环境和谐呈现负相关关系

城乡收入差距较大的情况下,发展农村经济、缩小城乡收入差异成为各级政府主要关注的焦点。特别是农业税取消以后,发展农村工业经济成为乡镇政府的主要财政收入来源。因此,降低环境偏好,吸引城市摒弃的高污染、高风险的工业企业,如化工、造纸、皮革行业向农村转移,一方面可以带动劳动力充分就业,增加农民收入;另一方面,可以弥补乡镇财政不足。这种城乡二元结构背景下的政经一体化发展模式便成为农村环境恶化的内在逻辑。如2013年国家统计局安徽调查总队的统计信息表明,乡镇企业污染是该省农村环境恶化的主要原因,二氧化硫排放量、粉尘、化学需氧量、固体废物排放量的居高不下。与之形成鲜明对比的是城镇居民收入水平和风险感知能力较高,健康意识较强,对环境改善有着较高的支付意愿和行为,如购买垃圾环保袋,对垃圾进行分类,积极参与环境公益性活动。在面对城镇工业污染时具有较高的资源动员能力进行抵制,对城镇环境改善具有积极作用。此外,在环境规制层面上,城乡环境治理存在较大的差异。为了满足高收入人群的环境偏好、改善环境,城镇环境规制水平一般较高;而农村居民收入现状决定其对环境偏好较低,环境规制水平低下,由于城镇高规制而造成落后的污染企业和生活废弃物会流向农村,出现“垃圾下乡”。因此,在城乡收入差距较大的情况下,一方面城市环境会不断改善,另一方面农村环境会逐步恶化,使得城乡收入差距与城乡环境和谐呈现负相关关系。

五、结论

(一)合理引导人口流动向有利于城乡环境和谐发展

由于人口“盲流”会对城乡两地的生态环境造成极大的冲击,不利于城乡环境和谐,因此,需要合理引导人口流动,动态掌握人口流动的趋势、数量、结构和频率,建立全国性的流动人口管理机构,全面协调人口流动;积极发挥市场对人力资本的配置作用,结合人口落户的积分管理手段,构建合理的人口调控模式;稳步推进社会主义新农村建设,发展资源节约型和环境友好型乡镇企业,促进城乡一体化发展。

(二)提高城镇化率有利于城乡环境和谐发展

城乡环境差异对于城镇化率的弹性系数大于1,即城乡环境差异的变化大于城镇化率的变化。提高城镇化率,加快城乡一体化发展,能够进一步缩小城乡环境差异,达到统筹城乡环境协调发展的目的。

(三)缩小城乡收入差异有利于城乡环境的和谐发展

由于城乡收入差距与城乡环境和谐呈负相关关系,因此,缩小城乡收入差异有利于促进城乡环境和谐。一方面,可以通过资本下乡模式,在保证环境良好发展的前提下,吸引企业到农村投资,增加农民就业机会。另一方面,积极扶持返乡农民工创业,调整收入再分配方式,提高农民收入水平。

[1]张义博,刘文忻.人口流动、财政支出结构与城乡收入差距[J].中国农村经济,2012(1):16-30.

[2]Bilsborrow R E.Population Pressures and Agricultural Development in Developing Countries:A Conceptual Framework and Recent Evidence[J].World Development,1987(15):183-203.

[3]Jolly,C.L.Four Theories of Population Change and the Environment[J].Population and Environment,1994 (1):61-90.

[4]张延玲,肖礼偆.人口流动与流出地环境——基于外文文献的回顾[J].绿色科技,2015(2):227-229.

[5]Bilsborrow.Richard E.Rural Poverty,Migration and the Environment in Developing Countries:Three Case Studies[R].World Bank Policy Research Working Paper.Washington:The Word Bank,1992(11):1-60.

[6]Davin,D.Internal Migration in Contemporary China[M].Great Britain:Palgrave Macmillan,1998:10-30.

[7]Hua Qin.The Impacts of Rural-urban Labor Migration on the Rural Environment in Chongqing Municipality Southwest China:Mediating Roles of Rural Household Livelihoods and Community Development[D]. Urbana-Champaign:the Graduate College of the University of Illinois,2009,30-47.

[8]Brad D Jokisch.Migration and Agricultural Change:The Case of Smallholder Agriculture in Highland E-cuador[J].Human Ecology,2002(4):524-547.

[9]Courtney G.Flint.Integrating Rural Livelihoods and Community Interaction into Migration and Environment Research:A Conceptual Framework of Rural Out-Migration and the Environment in Developing Countries[J].Society and Natural Resources,2012(10):1056-1065.

[10]Grossman.G.M.,Kruege.B.A.Economic Growth and the Environment[J].Quarterly Journal of Economics,1995(2):353—377.

[11]李晓春,周愚.哈里斯—托达罗模式下的劳动力转移与环境污染一个文献回顾(1990—2010)[J].成都理工大学学报,2011(4):19-27.

[12]Bahns K M.Rural-to-Urban Migration in Developing Countries:The Applicability of the Harris Todaro Model with a Special Focus on the Chinese Economy[J].Dissertation,2005.

[13]原新,唐家龙.四种竞争与环境可持续性[J].中国人口·资源与环境,2000(1):8-11.

[14]杨云彦.试论人口、资源与环境经济理论的演进与融合[J].人口·资源与环境经济学,1999(06):39-41. [15]朱国宏.关于中国土地资源人口承载力问题的思考[J].中国人口·资源与环境,1996(01):18-21.

[16]徐中民,程国栋.中国人口和富裕对环境的影响[J].冰川冻土,2005(5):767-773.

[17]Kwon T H.Decomposition of Factors Determining the Trend of CO2Emissions from Car Travel in Great Britain.Ecological Economics,2005(53):261-275.

[18]Waggoner P R,Ausubel J H.A Framework for Sustainability Science:A Renovated IPAT Identity[J]. Proc,Natl,Acad,Sci,2002(99):7860-7865.

[19]安徽统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,1997—2013.

[20]中国预防医学科学院营养与食品研究所.食物成分表[M].北京:人民卫生出版社,1992.

[21]中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2007.

Migration and Its Impacts on the Harmony in Rural-Urban Environment:Based on Anhui Province

ZHANG Yan-ling,ZHU Qing-hai

(College of Marxism of Huazhong Agricultural University,Wuhan,Hubei,430070)

Through the collection and collation of data on urban-rural residents’carbon emissions of food consumption,urbanrural residents’income,the rate of urbanization,and urban-rural residents’human capital,analyzing the relationship between human migration and the difference in urban-rural environment.By regression analysis show that,the explanation of human migration for the differences in urban-rural environment is 78.3%,and the urbanization rate and the difference in urban-rural environment is a negative correlation,and the difference in urban-rural residents’human income and the difference in urban -rural environment is a positive correlation,and the difference in urban-rural residents’human capital is regardless of the difference in urban-rural environment.Thus,in order to achieve the harmonious development of urban-rural environment,we must increase the urbanization rate and reduce the income gap in urban-rural residents etc.

Human Migration;Difference in Urban-rural Environment;Urbanization Rate

C92-05

A

1007-0672(2015)04-0011-06

2015-01-09

中央高校基本科研业务费资助项目“社会分层与环境正义研究”(2013RW009);华中农业大学优硕资助项目“农民工流动对迁出地环境影响研究”(2013SC46);

张延玲,女,山东宁阳人,华中农业大学马克思主义学院硕士研究生;研究方向:社会分层与环境正义;朱清海,男,湖北监利人,华中农业大学马克思主义学院副教授,研究方向:社会分层与环境正义。