课堂教学与非物质文化遗产传承

——以维吾尔族花毡制作技艺为例

2015-10-12李钦曾

李钦曾,罗 丹

(石河子大学 文学艺术学院,新疆 石河子 832003)

课堂教学与非物质文化遗产传承

——以维吾尔族花毡制作技艺为例

李钦曾,罗丹

(石河子大学 文学艺术学院,新疆 石河子 832003)

学校教育是非物质文化遗产复兴的重要场域,非物质文化遗产能否进入课堂教学系统已经成为当前亟需解决的问题。该文以维吾尔族花毡制作技艺为例,着重解决非遗内容知识体系与课堂教学系统对接中存在的问题,认为在课堂教学中可通过非遗生态环境的“原境重构”与“桥梁搭建”方法,构建非物质文化遗产的教育知识系统,进而实现其与基础教育的对接,最终实现非物质文化遗产的复兴。

非物质文化遗产;课堂教学;原境重构;教育知识系统的生成;复兴

URI:http://www.cnki.net/kcms/detail/65.1210.C.20151130.1259.028.html

非物质文化遗产(以下简称“非遗”)的保护、传承、传播、发展是一个有机的系统,其中传承尤为重要,它是连接保护、传播、发展的桥梁。联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》规定:“‘保护’指确保非物质文化遗产生命力的各种措施,包括这种遗产各个方面的确认、立档、研究、保存、保护、宣传、弘扬、传承(特别是通过正规和非正规教育)和振兴[1]”。《中华人民共和国非物质文化遗产法》规定:“学校应当按照国务院教育主管部门的规定,开展相关的非物质文化遗产教育。”[2]根据教育主体和客体的差异,非遗的教育传承可以区分为正规教育和非正规教育,正规教育又可分为课堂教学、课外教学两种方式。课堂教学是当下国内各阶段正规教育的主体,非遗能否进入课堂教学系统已经成为当前亟需解决的问题。在国家加强非遗保护,积极拓展非遗的传承利用途径[3],以及素质教育与应试教育并存的时代背景下,探索非遗的内容体系、知识体系与课堂教学系统对接的现实可能性就变得非常重要。本文拟从课堂教学是非遗复兴的有效手段、难以对接的非遗内容体系与基础教育课程体系、非遗的“原境重构”及其教育知识系统的生成、维吾尔族花毡制作技艺的课堂教学尝试四个方面,来探讨这一问题。

一、课堂教学是非遗复兴的有效手段

非遗具有重要的社会意义与价值,其复兴是时代赋予国人的重要责任,这一过程必须要发挥教育者的力量。一方面,“非物质文化遗产本身具有许多当代社会有所缺失的文化特征与精神内涵,通过对它们的保护,可以更好地促进当代社会生活的和谐和价值观念的重构”[4]。另一方面,乡土文化这种“以边际效益递减和精细化为特征的内卷化文化”[5],正被都市文化、工业文化挤压到日益狭窄的境地,传统的生产方式、生活方式、生活态度以及背后的文化模式、价值观念、信仰意识、民俗文化等也面临着日益消失的危机;农村文化的衰败暴露出来的是长期以来进化论发展模式的不可持续性,以及“日趋严重的社会认同危机”[5]。我们必须正视作为传统文化重要组成部分的非遗,对于新农村建设、城镇化建设中乡土文化复兴、文化价值认同和归属感重建的重要性。

非遗的教育传承应该从儿童和青少年抓起。儿童和青少年是未来非遗保护与传承的主体,他们代表着传统文化复兴的希望。让他们了解农村文化、乡土文化以及非遗中包含的地方性知识,了解非遗背后的隐性知识乃至生存智慧、思想哲学和精神价值,培养他们对于非遗的尊重、敬畏感、认同和兴趣,以及致力于非遗保护与传承事业的使命意识,对于重建青少年对乡土文化的记忆,对于乡土文化的复兴具有极为重要的意义。

非遗传承能否进入课堂教学体系直接决定着传统文化复兴的效率和质量。学校教育是传统文化复兴的重要场域,课堂教学因其高效性和可控制性而成为学校教育的主体。非遗的教育传承不能仅限于家庭教育、社会教育、课外教学、校园文化建设中,而应该进入地方课程(教材),进入课堂教学活动设计、教学设施、教学评价、学习兴趣与态度培养等环节,这直接决定着非遗复兴的效率与质量。

二、难以对接的非遗内容体系与基础教育课程体系

非遗知识体系的复杂性以及所涉及学科的多样性等因素,为其进入基础教育课程体系和课堂教学带来了一定的困难。非遗的内容涉及多个学科门类、一级学科和专业名称,《中华人民共和国非物质文化遗产法》明确界定了非遗所包含的内容:“传统口头文学以及作为其载体的语言;传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技;传统技艺、医药和历法;传统礼仪、节庆等民俗;传统体育和游艺;其他非物质文化遗产。”[2]从我国当下的学科体系来看,非遗涉及中国语言文学、艺术学及其理论、音乐与舞蹈学、戏剧学、美术学、设计学、体育学、考古学等多个一级学科,这些一级学科又属于文学、艺术学、教育学、社会学、历史学等学科门类。一方面,基础教育阶段开设的课程有限,非遗的口头语言、戏剧、曲艺、杂技、传统技艺、医药和历法,传统礼仪、节庆等民俗、游艺等内容都无法进入基础教育的课堂教学体系;另一方面,教材也没有给非遗的教育传承预留足够的空间,应试教育将其排除在外,素质教育的触角还未延伸至此。再者,师范教育中非遗相关内容的缺失直接导致基础教育阶段的教师缺乏相关素质,授课主体的素质不高严重制约着教学质量的提升。以上因素的存在使非遗进入基础教育课堂教学体系困难重重。

非遗的生存状态、“活态传承”方式与基础教育的课堂教学方式也存在着很大的差异。当下基础教育阶段的非遗传承一般是按照教学内容的差异,将其置于既有的课程体系中来实施课堂教学。例如,将口头文学以及语言,传统音乐、舞蹈、体育,民间美术等教学内容置于语文、音乐、舞蹈、体育、美术等课程的教学内容框架中,这从一定程度上实现了“学科与其他学科的综合”[6],既暗合了新课程标准(2011版)对课程“综合性”的要求,又拓展了既有课程的知识体系。但是这种经过人为分科化处理的非遗知识,失去了原本的文化形态,变得支离破碎,学生学习起来犹如盲人摸象,各执一端,始终不识非遗的“庐山真面目”。这一做法在无形间消解了非遗形态的“原境”、完整性以及本真性,加之传统、乡土与现代化、都市文化之间的固有矛盾,非遗的生态环境与学生生活环境、生活经验、审美经验的割裂等因素的影响,极易导致学生在学习中遭遇认知和理解障碍。

非遗的教学内容与基础教育的考评方式也存在一定程度的偏差。按照教学内容,基础教育阶段的课程可分为人文科学(包含艺术科学)、社会科学和自然科学课程。尽管国家倡导素质教育,但是素质教育却缺乏一个有效的质量考评方式,所以应试教育这种考评方式仍然对基础教育产生着显著的影响。应试教育考评侧重于考察“纯粹知识”和“分科化知识”的特性,很难将非遗以实践性、综合性为主要特征的教学内容纳入其考核指标。有效的质量考评方式的缺乏制约了非遗教育传承的质量。

三、非遗的“原境重构”及其教育知识系统的生成

本真性、原生态性是非遗的显著特征,田野调查、民族志、参与式观察、整体性文化观是非遗研究的重要方法,“‘自然—经济—社会’三位一体的文化生态环境的整体性保护”[7]是非遗保护的重要方法,但是当下的非遗保护传承“将其从日常生活的语境中抽离出来,塑造成为超越地方的文化遗产,代表着地方的文化形象”[8],“开发”和“利用”压倒“原生态”和“保护”成为非遗生存状态中最具代表性的主流话语。这一方面导致博物馆化的非遗“成为被展示、被欣赏、被塑造的对象”[8],其本真性、原生态性特征正在逐渐消失;另一方面,非遗“经过一系列复杂的文化生产的符号化过程,逐渐使之定型、固化”[8],非遗虚假的“本真性”得以建构起来。进入基础教育体系的非遗,处于本真性、原生态的逐渐消失与虚假的“本真性”的逐渐建构之间的矛盾之中。

在这一背景之下实施非遗的课堂教学传承,必须首先要厘清“所看”与“所知”的问题。贡布里希在《艺术的故事》中曾反复阐释“所看”与“所知”的矛盾问题,本文将其观点运用于非遗的课堂教学传承中。“所看”,即学生在现实生活中亲身参与或通过媒介所感觉到的非遗;“所知”,即定型化、固化、学科化的非遗知识或技能。一方面,在课堂教学中学生无法接触到真实、原生态、活态的非遗,即便教师会运用媒介来展示,但也存在“所知”在展示材料的遴选和加工方面对非遗的真实性、原生态性所造成的破坏的情况;另一方面,“所看”的缺失必然会影响直观、感觉、知觉等低层次心理活动对非遗的认知,又加上学生相关生活经验、审美经验的贫乏,无法使认知上升到教师所讲授的“所知”层次。这两方面导致本真性、原生态的非遗与非遗知识体系之间出现了难以弥合的认知区隔,使非遗课堂教学传承的质量和效果受到一定程度的影响。

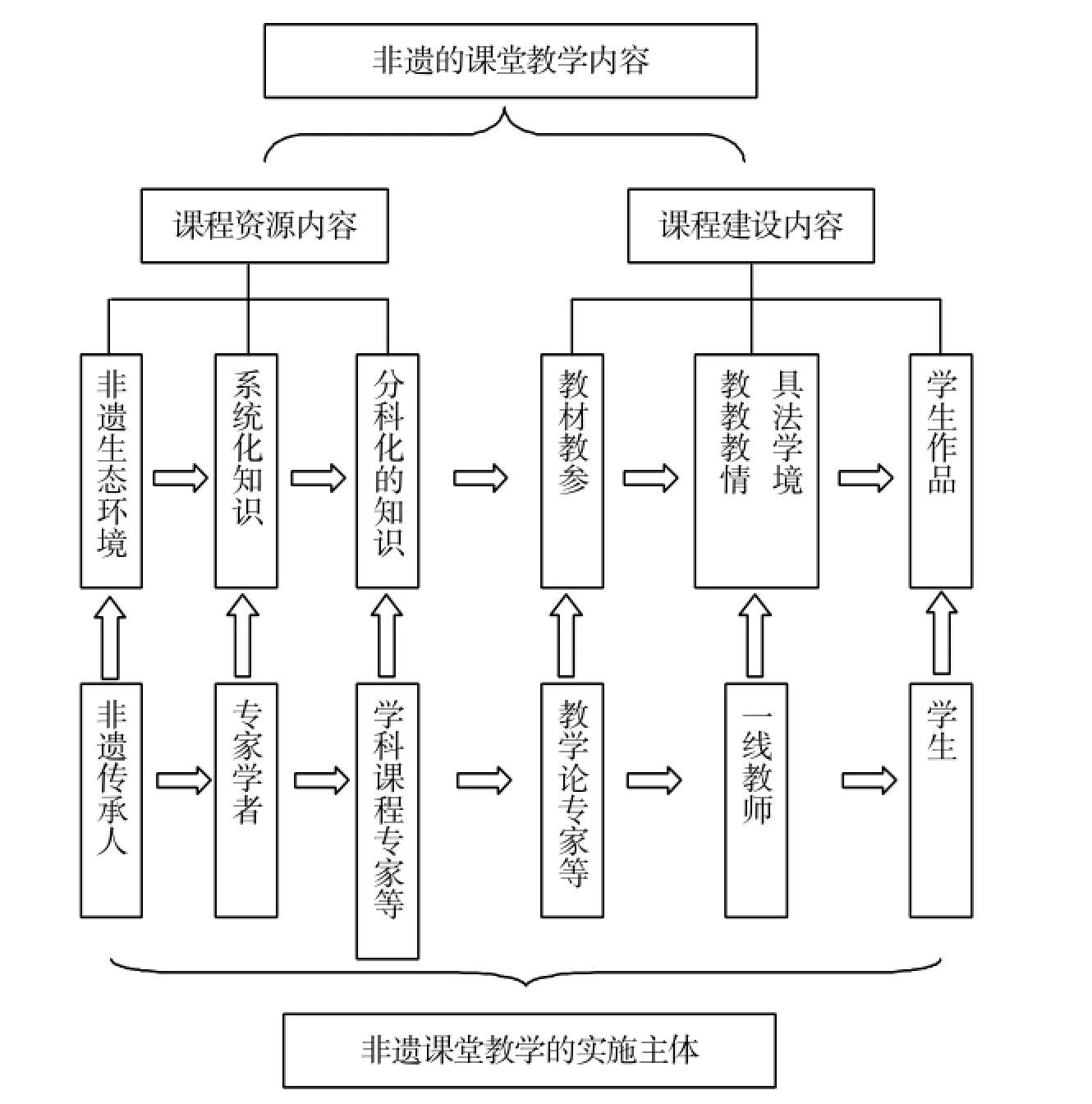

笔者认为巫鸿教授提出的“原境重构”理论可以有效地解决这一问题。巫鸿在《礼仪中的美术》一书中提出了“原境(context)”这一概念,即物质文化遗产存在的政治、经济、地理、文化、思想、观念、风俗、民族等因素所形成的氛围,也即文化遗产所依存的文化传统与生活空间,本文将这一理论运用到非物质文化遗产研究中。一种非遗一旦被纳入“名录”,其“知识化”的进程便不可避免,在形成完整的知识体系的同时,其知识体系所依存的“原境”却变得支离破碎。实践证明,教育传承的知识必须是系统化的知识,而非“原境”状态下的知识。由此便形成了如下的教学过程:

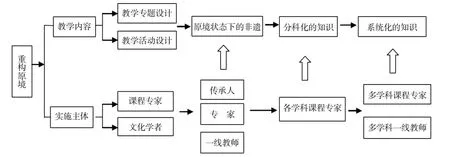

在图1所列的课堂教学内容中,学生接受的并不是系统化的非遗知识,而是在基础教育阶段的课程体系下和应试教育的语境中,经过课程专家进行分科化处理后的课程知识。这对于原生态、本真性的非遗来说,本已呈碎片化的知识又遭遇“原境”的缺失这一认知困境,一是当地文化传统中包含的诸多只可意会不可言传的微妙内容、特殊情绪、土言土语,以及具有特殊功能和意义等非知识形态的信息无法进入到课堂教学体系中;二是学校教师无法掌握当地文化传统中那些外人无法明了的文化意味和内涵,这就给教师的教学和学生的认知理解带来了很大的困难。从以上教学知识的生成与传播过程来看,以上教学模式很难让学生从直观到本质两个层面对非遗形成相对系统化的认识。因此,在教学过程中必须把分科化的非遗知识要素进行重构还原,在重构生态化、本真性的非遗生存状态的基础上,让学生获得系统化的非遗知识。在当代学校教育环境下,非遗知识要素的重构还原需要一定的教学空间、设备和技术,需要施教者付出极大的心智、想象力和创造力,还需要渊博的知识体系来支撑,其实现的难度对于缺乏相关专业基础的基层基础教育工作者来说是难以想象的。笔者认为,“非遗科”是沿用香港特别行政区的叫法,中国内地没有与之对应的词汇,改成非遗科目或非遗课程都不是太理想,从高校相关师范类专业人才的培养到中小学相关课程的设置都给予一定的保障,是比较好的解决办法。据此,对非遗教育知识的传授过程可进行如下调整(如图2)。

图1 非遗的课堂教学内容与实施主体

图2 以重构“原境”状态下的非遗知识系统为目标的教育教学过程

这一教育知识的传授过程虽然有效地解决了“原境”缺失的问题,但是仍然存在诸多不足。非遗的知识系统、教材、本质之间的关系犹如柏拉图在《理想国》中所描述的“木匠的床”“画家的床”“自然的床”之间的关系,教师教给学生的内容——教材是非遗本质的“影子的影子”。“影子的影子”妨碍了学生对于非遗本质的理解和接受,因此我们有必要在系统化的非遗知识与“原境”状态下的非遗形态之间搭设除教材之外的其他“桥梁”。下文将以维吾尔族花毡制作技艺的课堂教学为例,来阐释有准备的教学环境、与非遗保护机构的合作这两种搭设桥梁的方法。

四、维吾尔族花毡制作技艺的课堂教学尝试

维吾尔族花毡制作技艺是第一批国家级非遗项目,其产品一般用作铺炕,铺地,礼拜,制作壁挂、帽、靴、袜和一些小工艺品。花毡选料考究,技艺复杂,图案丰富而精美,是维吾尔族人民历史文化、审美情趣、思维模式、民族性格等方面的反映。探索其进入正规教育课堂教学的路径,对于维吾尔族文化的传承与发展具有重要的意义。本文提出两种搭设桥梁的方法。

(一)有准备的教学环境

蒙台梭利提出“有准备的教学环境”这一教学理论,其与新课程标准强调的“情境教学”是一致的,它既包含作为硬件的教学环境、教学材料、教学工具,又包含作为软件的教学情境、教学内容、教学方法、教学理念等。“有准备的教学环境”一方面在于保障课堂教学的正常开展,另一方面在于调动学生相同或相近的生活认知经验来辅助教师所讲授内容的理解,其构成如下:

1.在课堂中营造维吾尔族人民日常生活的文化氛围。这一部分主要由维吾尔族人的生产方式、生活方式、精神文化信仰等内容构成,例如播放维吾尔族的音乐、舞蹈片段;向学生展示维吾尔族服饰、装饰、民风、民俗、建筑等图像或实物资料;向学生讲解维吾尔族的文学、宗教、信仰等知识。

2.制作缩微建筑模型,或通过媒介、实物向学生展示维吾尔族人民的居住空间,重点展示与本课内容相关的墙围布、炕围布、地面、窗帘、门帘、礼拜垫、尘垫套、壁挂以及服饰等。

3.向学生展示手工艺人工作的场景和细节。

4.提供完成作品所需要的羊毛、羊毛毡、色毡,植物、矿物染料,剪刀等材料。

(二)课堂教学与非遗保护机构的合作

美术史教学、研究领域的大学与博物馆合作模式以及新出台的《博物馆事业中长期发展规划纲要(2011-2020年)》,为课堂教学与非遗保护机构的合作提供了充分的理论参考与实践平台。“二战”后,美国大学的美术史教学、研究与博物馆实现资源互通,“博物馆中的专业人员有时也为大学的研究生开课传授实物经验。研究生也有机会到博物馆中实习,增加接触实物的经验”[9],从而极大地促进了美国美术史的研究。博物馆教育是社会教育的重要组成部分,尽管博物馆教育与基础教育的合作尚待立法,但是《博物馆事业中长期发展规划纲要(2011—2020年)》让我们看到了曙光,将“博物馆纳入国民教育体系制度化。深化与教育机构合作,开展博物馆教育示范点建设,建立长期有效的馆校联系制度”[10]。该纲要从课程建设上来说,又进一步提出“将博物馆教育纳入中小学历史、艺术、科学、自然、思想品德等课程和教学计划,创造与教学内容结合互补的教育活动项目品牌”[10]。该纲要从保障实施的机制上来说,“加强博物馆青少年服务部门建设,大中型博物馆要建立专门的青少年服务部门,小型博物馆可以设立青少年服务专员。培养专家型讲解员和辅导员队伍,结合博物馆资源制定有针对性的青少年参观与讲解计划,提高对青少年服务的质量”[10]。非遗还是当下博物馆收藏的重要内容。这一纲要在博物馆事业的总体目标方面还指出:“科技、(当代)艺术、自然、民族、民俗、工业遗产、二十世纪遗产、非遗等专题性博物馆和生态、社区、数字博物馆等新形态博物馆得到充分发展。”[10]这说明博物馆是非遗保护、收藏、研究、展示、传承的重要场所,但其功能在当下社会经济教育活动中并没有完全发挥出来。因此非遗的其他保护机构“图书馆、文化馆、博物馆、科技馆等公共文化机构和非物质文化遗产学术研究机构、保护机构以及利用财政性资金举办的文艺表演团体、演出场所经营单位等”[2]也应该主动承担起非遗的教育传承责任。这一责任可以通过写入“非物质文化遗产保护法”或“文化、教育改革发展规划纲要”来依法加以保障。

将与非遗机构的合作纳入“第二课堂教学”可以有效地传承非遗。第二课堂教学“是对第一课堂学习的延伸、补充和发展,是拓展学生视野、激发学生学习兴趣、培养学生能力、提高学生综合素质的有效途径。”[11]义务教育各学科课程标准(2011年版)提出“自主、合作、探究的学习方式”,设置“综合·探索”学习领域等措施来保障第二课堂教学的有效实施。笔者认为其实施可细分为三个层次:从低层次来说,可向学生讲授维吾尔族花毡制作技艺的知识,设定议题,确定目标,带领学生到非遗保护、展演机构参观;从中层次来说,可邀请维吾尔族花毡制作技艺的研究人员和传承人来到课堂进行现场演示或讲解;从高层次来说,可带领学生调查维吾尔族花毡制作技艺的生态环境、现状,并思考存在的问题、发展趋势,探讨其解决策略。下面笔者从“设计·应用”和“综合·探索”这两个学习领域来分析第二课堂教学的实施路径。

1.从“知识与技能”“过程与方法”“情感、态度和价值观”三个方面,来确定“设计·应用”学习领域的课堂教学目标。笔者认为,知识维度的课堂教学内容包括维吾尔族花毡制作技艺中包含的知识、意义与价值以及“物以致用”的设计思想。“技能”维度的课堂教学内容,包括维吾尔族花毡制作技艺的基本程序、维吾尔族花毡的设计创意与工艺制作的基本方法,以及“关注身边事物、善于发现问题和解决问题的能力”,“发展创新意识和创造能力”[6]等。“过程与方法”维度的课堂教学内容,包括感受维吾尔族花毡制作技艺所需材料的特性,根据设计意图选择所需的媒材,合理使用工具和制作方法,进行初步的设计和制作活动,体验设计、制作的过程等。“情感、态度、价值观”维度的课堂教学内容,包括“养成勤于观察、敏于发现、严于计划、善于借鉴、精于制作的行为习惯和耐心细致、团结合作的工作态度,增强以设计和工艺改善环境与生活的愿望”[6]等。

2.从“知识与技能”“过程与方法”“情感、态度和价值观”三方面,来确定“综合·探索”学习领域的课堂教学目标。知识维度的课堂教学内容包括认识维吾尔族花毡、印花布织染与自然、生活、文化、科技之间的关系等知识。技能维度的课堂教学内容包括“提高综合解决问题的能力”“进行探究性、综合性的活动,并以各种形式发表学习成果”“开阔视野,拓展想象的空间”[6]等信息。过程与方法维度的课堂教学内容包括以议题为中心,将传统技艺与其他学科融会贯通的方法等信息。“情感、态度、价值观”维度的课堂教学内容包括“激发探索未知领域的欲望,体验探究的愉悦与成功感”等信息。

五、结 语

从教学内容上来说,分科化的知识与非遗的完整性、本真性、生态性之间的矛盾;从教学方式上来说,课堂教学与非遗的生存方式对接起来的难度;从教学空间上来说,课堂教学情境与非遗“原境重构”之间的距离等因素的存在,都制约着非遗在基础教育体系中的发展,从而使其处于一个极为边缘的位置。笔者认为,在高校本科教育体系中设置非遗课程可有效提升基础教育阶段师资的相关素质,在课堂教学中可通过非遗生态环境的“原境重构”与“桥梁搭建”方法来解决其知识体系的重构问题,进而实现其与基础教育的对接,最终实现非遗的复兴。

[1]文件汇编编委会,联合国教科文组织.《保护非物质文化遗产公约》基础文件汇编[Z].北京:外文出版社,2012.

[2]信春鹰.中华人民共和国非物质文化遗产法释义[M].北京:法律出版社,2011.

[3]国家发展和改革委员会.中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要.北京:人民出版社,2011.

[4]蔡丰明.中国非物质文化遗产的文化特征及其当代价值[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2006,(8).

[5]高小康.非物质文化遗产与乡土文化复兴[J].人文杂志,2010,(5).

[6]中华人民共和国教育部.义务教育美术课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[7]汪欣.非物质文化遗产保护的文化生态论[C]//2011年中国艺术人类学论坛暨国际学术会议——艺术活态传承与文化共享论文集,2011.

[8]刘晓春.谁的原生态?为何本真性——非物质文化遗产语境下的原生态现象分析[J].学术研究,2008,(2).

[9]陈葆真.中国绘画研究的过去与现在[J].汉学研究通讯.2009.

[10]国家文物局.博物馆事业中长期发展规划纲要(2011-2020年)[Z].内部资料,2012.

[11]亢世勇,刘海润.现代汉语新词语词典[Z].上海:上海辞书出版社,2009.

(责任编辑:李平)

Classroom Teaching and Revival of Intangible Cultural Heritage:Taking Uighur Tapestry Making Skills as a Case

LI Qin-zeng,LUO Dan

(School of Literature and Art,Shihezi University,Shihezi 832003,Xinjiang,China)

School education is an important field about the revival of intangible cultural heritage.Introdu cing the intangible cultural heritage into the classroom teaching system has become an urgent problem which needs to be solved.The complexity on the knowledge system of the intangible cultural heritage and diversity on disciplines involved,survival and live transmission mode of the intangible cultural heritage,and other factors,make it unable to enter the classroom teaching system.This paper chooses the Uighur arras making skill as a case,using the theory about context reconstruction and the theory about generation of education knowledge system to solve this problem.

intangible cultural heritage;classroom teaching;context reconstruction;generation of education knowledge system;revival

G424.21;K892.24

A

1671-0304(2015)06-0082-06

2015-09-10[网络出版时间]2015-11-30 12:59

国家文化创新工程项目“兵团军垦特色非遗的数字化保护与传承创新教育示范”(gjwhcxgcxm201405);教育部人文社科项目“新疆少数民族乡村社会的当代变迁与非物质文化遗产的保护传承”(14YJC850009);石河子大学教改项目“新疆非物质文化遗产的教育传承向高校专业课程延伸的路径研究——以美术学专业〈美术教学论〉课程为例”。

李钦曾(1981-),男,山东潍坊人,石河子大学文学艺术学院美术系讲师,石河子大学重点人文社科研究基地新疆非物质文化遗产研究中心执行主任,主要从事非物质文化遗产教育研究。