乡村发展、乡村秩序与乡村社会变迁——基于十省农户调研数据实证分析

2015-10-12乐章,涂丽

乐 章,涂 丽

(中南财经政法大学 公共管理学院,武汉430073)

乡村发展、乡村秩序与乡村社会变迁

——基于十省农户调研数据实证分析

乐章,涂丽

(中南财经政法大学 公共管理学院,武汉430073)

乡村发展状况和乡村秩序构建是观察乡村社会变迁的重要指标。文章以全国十省28个行政村的调查数据为基础,运用因子分析、回归分析等方法深入分析近年来乡村社会总体变化。研究发现,乡村社会变迁急剧,乡村发展主要体现在农民增收与福利方面,成效显著;乡村失序现象严重,村民关系急剧恶化;乡村发展主要受到村庄区域因素的影响,乡村失序由村民个体和村庄区域共同解释。

乡村社会变迁;乡村发展;乡村秩序

一、引言

进入21世纪以来,中国乡村在社会转型的大背景下发生了翻天覆地的变化,农民生活水平逐步提高,乡村发展成效显著,但一些社会问题也逐渐凸显。长期以来,国家对乡村地区的投入过分集中于经济方面的扶持,对乡村综合社会治理投入相对较少,乡村秩序构建长期未得到充分重视。

社会变迁是一切社会现象发生变化的动态过程和结果,主要反映在社会形态和社会过程的推移,社会功能、社会制度、伦理道德、价值观念、生活方式以及社会心理等方面[1]。乡村社会变迁指乡村的经济状况、生产生活方式、社会治理、村容村貌等,反映了乡村社会生活现象的变化和发展。我国乡村社会变迁整体可划分为散、统、分、合四个阶段,当前正处于由分到合的关键时期,国家整合是现阶段农村发展的主要方式(徐勇,2006)[2]。李婷婷等(2012)[3]重点分析了乡村转型发展过程中各要素的转型发展情况,认为我国乡村在空间分布上呈现出小集聚、大分散的格局。当前的乡村发展主要集中于谋求地区经济发展,加强产业带动,促进城乡统筹等方面,各地区呈现出不同的发展模式和特点(龙花楼等,2012)[4]。在乡村发展过程中,一些社会问题逐渐凸显,成为阻碍乡村进一步发展的重要因素,如农村的社会稳定问题(唐鸣等,2012;黄辉祥等,2011)[5][6]、农村社会保障问题(刘书鹤,2001;詹连富,2010等)[7][8]、农村社会结构(谭明方,2004)[9]、农村社会治安问题(李胜恩,2014)[10]等。

社会秩序是人类社会为克服冲突和混乱而力图实现的一种有序状态,包括文化、制度和权威等要素,乡村秩序主要是指农村社会结构要素之间平稳有序地互动,乡村社会处在相对稳定和均衡状态(贺雪峰,2003)[11]。改革开放以来,随着社会主义市场经济的迅速发展,市场文化逐步渗透到乡村社会,彻底改变了农民的人生态度和价值取向,也彻底改变了农民的生活方式、行为方式和交往方式,将新中国建立后经过数十年努力建立的新的思想文化和残存的以亲情和乡情为纽带而形成的朴素的道德规范和乡村文化基本瓦解,原有的乡村秩序已经基本解构(扈海鹂,2008)[12]。在市场文化的影响下,农民变成了“理性的经济人”,相互之间的信任程度降低,原来用于维持社会秩序的“乡土气息”逐渐衰弱,新的适应市场文化的社会秩序和社会权威还未建构起来,乡村社会实际处于一种失序状态。

本文以乡村社会变迁为研究对象,通过近十年来的乡村发展与乡村秩序揭示乡村社会的主要变化和总体趋势。文章以全国十省农户调查数据为基础,首先对我国近十年的乡村变迁状况做出合理假设,然后运用因子分析归纳出乡村社会变迁的若干表现,并引入农民个体、家庭和社区等不同层面的因素对有关乡村社会变迁进行实证解释。

二、假设、观测指标与样本描述

本研究通过村民主观感受来测量各项乡村变迁的程度,村民作为乡村变迁的主体和最终受体,经历了变迁的各个阶段,是变迁的“目击者”,以村民主观感受为测量主体,可以真实反映农村的社会变迁情况。本文数据来自中南财经政法大学社会保障与社会政策研究所2014年1月组织的全国十省市28个行政村的入户调查,本次共发放问卷1000份,回收有效问卷808份。

1.研究假设与指标设计

假设1:乡村社会变迁急剧。我国正处于社会转型的重要历史时期,近十年来,随着改革开放和市场经济的深入发展,城镇化速度加快,乡村经济增长迅速,农民收入稳步增加,生活水平逐步提高。市场文化逐步渗透到乡村社会,彻底改变了农民的人生态度、价值取向和生活行为方式(扈海鹂,2008)[12]。越来越多的农民涌向城镇,生活在农村的农民急剧减少,原有的“以血缘、地缘等初级关系为基础而形成的村落社区逐渐被单位化的村庄所取代”(包路方,2010)[13],村民生活形态发生变化,乡村社会风气和社会面貌也随之改变。乡村各方面变化迅速加快,变化程度加大。

假设2:乡村发展成效显著。21世纪以来,国家整体经济形势大好,经济增长速度较快,政府高度重视“三农”问题,加强新农村建设。各地乡村注重增收创收工作,农民收入明显增加,乡村经济大力发展;政府农村政策变好,乡村基础设施建设更加完善,农民各项福利增加;农民文化程度提高,思想观念有所改变;城乡交流与融合扩大,乡村更加开放。总体来说,乡村发展成效显著。为测量乡村发展程度,本文构建了以下观测指标:测量村民生活水平的农民收入普遍增加了,村民福利越来越好了,农民负担越来越轻了与村民生活质量提高了等;测量村民生活方式的村庄生活越来越丰富了、农民进城镇生活多了与村民观念越来越先进了;测量乡村基础设施建设的村里的公共设施好了;测量农村政策环境的国家农村政策越来越好了;测量村民自治发展情况的村民可以选举村干部了、公共事务村民可以做主了与村干部更受群众欢迎了等指标体系。

假设3:乡村秩序失序严重。乡村在变化发展过程中,原有的村规民约逐步淡化,乡村宗族权威和大姓优势不再明显,旧的乡村秩序已经解构,新的适应市场经济的乡村秩序还未建构起来,缺少强有力的制约力量,从而出现一系列社会问题得不到有效解决,具体表现在乡村的社会治安、社会环境、家庭问题和村民关系等方面。广大乡村秩序紊乱,失序严重。研究设计了以下指标观测乡村社会秩序的变化:反映村民关系情况的干部和群众关系越来越紧张与贫富差距越来越大了;反映乡村社会治安问题的违法犯罪越来越多了、经济纠纷越来越多了、社会治安越来越差了等;反映村民家庭问题的村里光棍越来越多了、赡养老人越来越多了;反映生活形态的村庄生活更加单调了与住村里人越来越少了;反映村民思想观念的村民越来越自私了;反映乡村社会面貌的社会风气越来越差了和村里环境越来越差了等。

2.样本描述

表1中显示了近十年来乡村各方面的变化情况,根据变化程度将变化情况概括为变化不太明显、变化一般和变化比较明显三个档次。在乡村发展方面,有50%左右的村民认为农村在村民可以选举村干部(53%)、公共事务村民可以做主(56.1%)及村干部更受群众欢迎(60.1%)等方面的变化不太明显;40%左右的村民认为农村近十年来在村民福利变好(37%)和村民观念越来越先进(37.9%)这两个方面的变化一般;50%左右的村民认为农村在农民负担减轻(46.7%)、农民收入增加(55.7%)、村民生活质量提高(54.8%)、农民进城镇生活增多(49.7%)以及国家农村政策变好 (61.8%)等方面的变化比较明显。而对于村里的公共设施变好和村庄生活越来越丰富这两个方面的变化程度的选择分布比较平均,认为村里的公共设施越来越好的变化程度分别为变化不太明显(30%)、变化一般(32.9%)和变化比较明显(37.1%),认为村庄生活越来越丰富的变化程度分别为变化不太明显(38.3%)、变化一般(32.6%)和变化比较明显(29.1%)。乡村秩序变化的观测结果显示,超过一半的村民认为农村近十年来在干群关系紧张(64.2%)、违法犯罪增多(67.4%)、经济纠纷增加(56.4%)、村民越来越自私(52.8%)、村里光棍增加(70%)、村里环境变差(64.9%)、赡养老人减少(68.6%)、社会治安变差(73.1%)、村庄生活更单调(54.1%)以及社会风气越来越差(63.5%)等方面的变化不太明显;40%左右的村民认为农村在贫富差距拉大(45.3%)和住村里人减少(38.6%)两个方面的变化比较明显。

村民普遍认为近十年来国家农村政策变好是乡村最大的发展,有30.9%的村民这样认为,农民的收入普遍增加了 (16.4%)与农民进城镇生活增多了(14.9%)的现象也是乡村近十年较为突出的变化。在乡村秩序变化方面,村民认为农村近十年来变化最大的是农村贫富差距越来越大(32.7%)和住村里的人越来越少了(24.1%)这两个方面。

三、乡村社会变迁指标因子分析

村民对近十年来乡村变迁程度的评价采取五级得分形式,这种李克特选项(Likert item)近似于等距测量。由于涉及的因子较多,考虑采用因子分析的方法分别对乡村发展和乡村秩序两方面的各12项变化进行降维处理,即将原来的12项具有一定相关程度的指标,重新组合成几组新的指标以替换原指标,新的指标要尽可能多的反映原来指标的信息(用“方差”来表示)。表2和表3分别说明了村民两个方面对农村近十年来发生的各项变化的变化程度的因子分析效果较好 (KMO1=0.892,Barnett Test1= 0.000;KMO2=0.840,Barnett Test2=0.000)。表2说明在乡村发展方面,5个公因子的累积方差贡献率达到了79.244%,能较好的反映原指标的信息。各方面变化分别对应于增收与福利、村民自治、农村政策、生活与观念和公共设施五个方面。将提取的五个公因子分别命名为农民增收与福利的变化、基层村民自治的变化、农村政策方面的变化、农民生活与观念的变化与农村公共设施的变化。表3表明在乡村秩序方面,5个公因子的累积方差贡献率达到了72.096%,能够较好地反映原指标的各项信息,各方面的变化分别对应于治安环境、违法纠纷、农村生活、家庭问题和村民关系五个方面,因此,将提取的五个公因子分别命名为治安环境的变化、违法与纠纷的变化、村民农村生活的变化、家庭问题的变化以及村民关系的变化。

因子分析显示:(1)乡村发展方面,农民负担越来越轻了、农民收入普遍增加了、村民的生活质量提高了以及村民福利越来越好了等一起反映了农民增收与福利的变化;村民可以选举村干部、公共事务村民可以做主和村干部更受群众欢迎等属于村民自治的变化;农民进城镇生活多了和国家农村政策变好大部分属于国家农村政策的变化;村庄生活越来越丰富以及村民观念越来越先进一起属于农民生活与观念的变化;村里的公共设施好了单独属于农村公共设施设施的变化。(2)乡村秩序方面,村里环境越来越差、社会治安越来越差和社会风气越来越差大体上属于乡村环境与风气的变化;违法犯罪越来越多、经济纠纷越来越多和村民越来越自私可以反映出乡村的违法与纠纷的变化;村庄生活越来越单调了和住村里人越来越少大部分属于乡村生活的变化;村里光棍越来越多和赡养老人越来越少大部分反映了乡村家庭问题的变化;干部和群众关系紧张以及贫富差距越来越大属于村民关系的变化。

以提取的公因子作为维度观察乡村变迁,可以得出一些初步结论:(1)总体来说,乡村发展成效显著。农民收入与福利显著增加,农村公共设施建设成就显著,村民生活水平稳步提升,国家农村政策优惠非常明显。这反映出乡村近十年来取得了较大程度的发展,农民增收创收成效显著;(2)乡村秩序紊乱,失序现象严重。乡村生活和村民关系的消极变化比较明显,住在村里的人越来越少,乡村生活更加单调,村民贫富差距越来越大,乡村在发展过程中产生了许多社会问题没有有效解决,原有的社会秩序逐渐解构,新的乡村秩序尚未生成,乡村社会秩序紊乱,失序现象严重。

四、乡村社会变迁的实证解释

为解释乡村近十年来的各项社会变迁,笔者将上述因子分析中各公因子的因子得分作为因变量,引进被调查者的性别、年龄、文化程度、婚姻状况、健康状况、是否担任基层工作、户口和是否为党员等个人基本特征;被调查者对自家房屋的评价、去年的家庭毛收入以及对家庭经济的满意情况等农户家庭特征;本村村民之间互相关心情况、村里的地理情况、经济情况、村里是否有村办企业以及距离县城、乡镇、汽车站、集市、卫生所、医疗室、中学的距离等社区区域因素三组解释变量。研究认为,被调查者的个人和家庭特征能够影响他们对其生活环境的感知情况,农村整体区域情况则是该村社会变迁的客观影响因子。通过变量相关性检验,剔除了两两相关性较高的离乡镇、集市、卫生所、医疗室、中学的距离等变量,表4中列出了余下各解释变量的类别、名称、赋值情况、描述统计及对被解释变量影响方向的预测。解释变量中,被调查者的年龄、家庭收入以及距离县城和汽车站的距离等严格属于连续性变量。住房情况、对家庭经济的满意情况、村民互相关心情况以及村里的经济情况等采取李克特选项等距测量(很好= 5分,比较好=4分,一般=3分,较差=2分,很差=1分),属于等距变量。农户的性别、文化程度等虚拟变量,进行了虚拟化处理。十组因变量和三组解释变量都满足回归分析的基本要求。表4是各解释变量的描述性统计以及对被解释变量的影响方面预测。

通过表4可以对样本情况进行基本描述:被调查的村民中60%为男性,平均年龄在43岁左右,文化程度集中在小学和初中水平,77%的被调查者有配偶,13%的被调查者从事基层工作,党员占19%;农户去年平均家庭年收入约为5.5万元,34.8%的农户认为自家的住房与别人相比是比较好的,村民对自家经济情况满意程度的均值为2.96,即认为自家的经济情况属于一般水平;村民认为本村村民在相互关心方面的均值为3.56,在一般和较好之间,所调查村庄中,有45.6%的村庄位于平原地区,村民对村里经济情况评价得分的均值为3.07,村庄经济水平一般,有21%的被调查村庄目前有村办企业。以上分布说明本次调查取样比较合理,样本具有一定程度的代表性。根据研究假设和模型,利用SPSS19.0软件计算各解释变量对被解释变量的影响情况。通过变量的相关性检验,表明各项变量之间不存在多重共线性(相关系数均在0.4以内)。由于因子旋转后所产生的因子得分分布范围较小(均在[-3,3]之间),10个模型中的判定系数R2分别达到了0.142、0.196、0.164、0.113、0.156、0.101、0.173、0.169、0.161和0.129,模型具有一定的解释能力。全变量模型的T检验说明,在5%显著性水平下,18个解释变量中除性别、初中文化程度、婚姻状况和党员四个变量以外的其他14个变量都呈现出了不同程度的显著性。

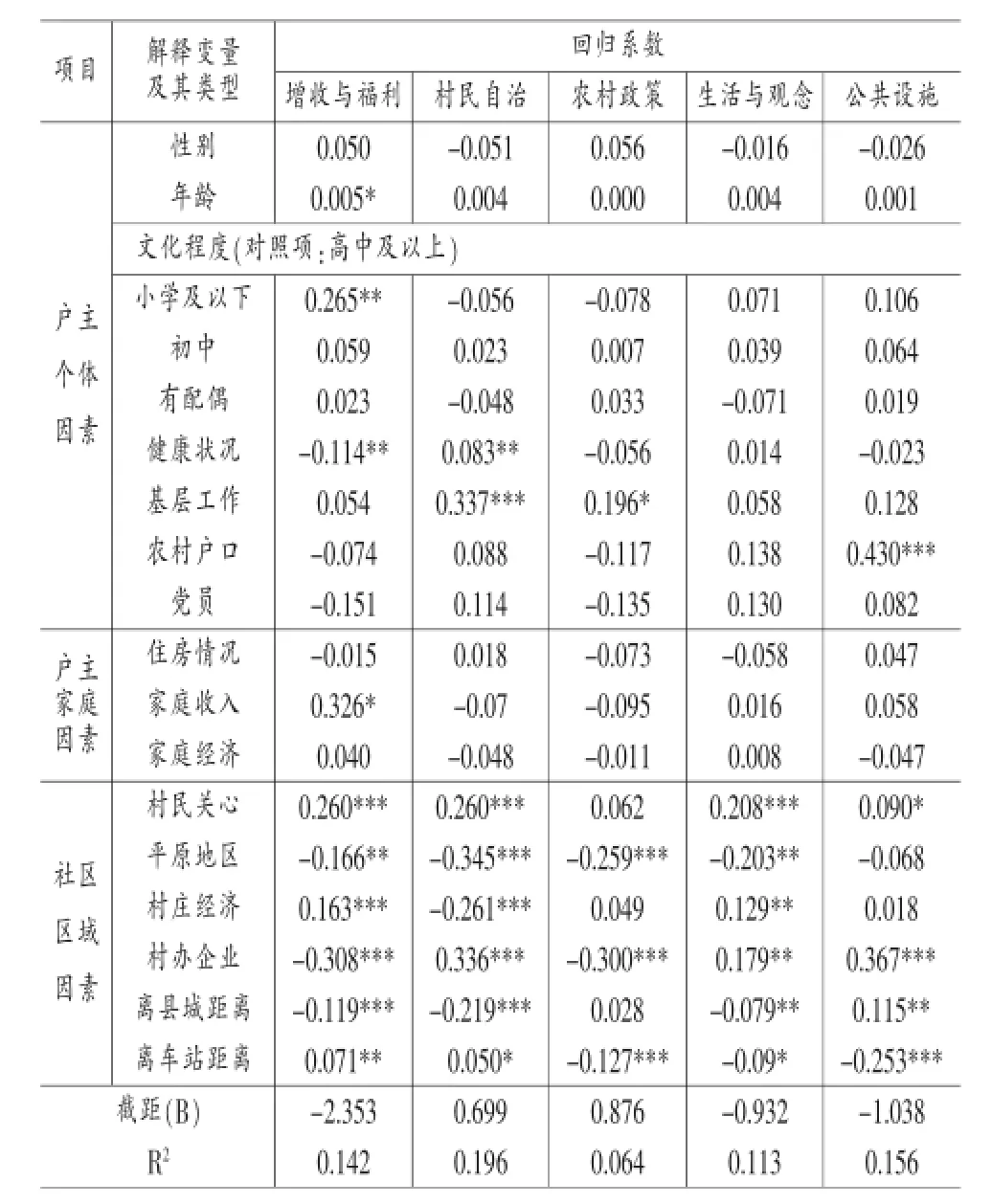

表5 乡村发展的回归模型及检验

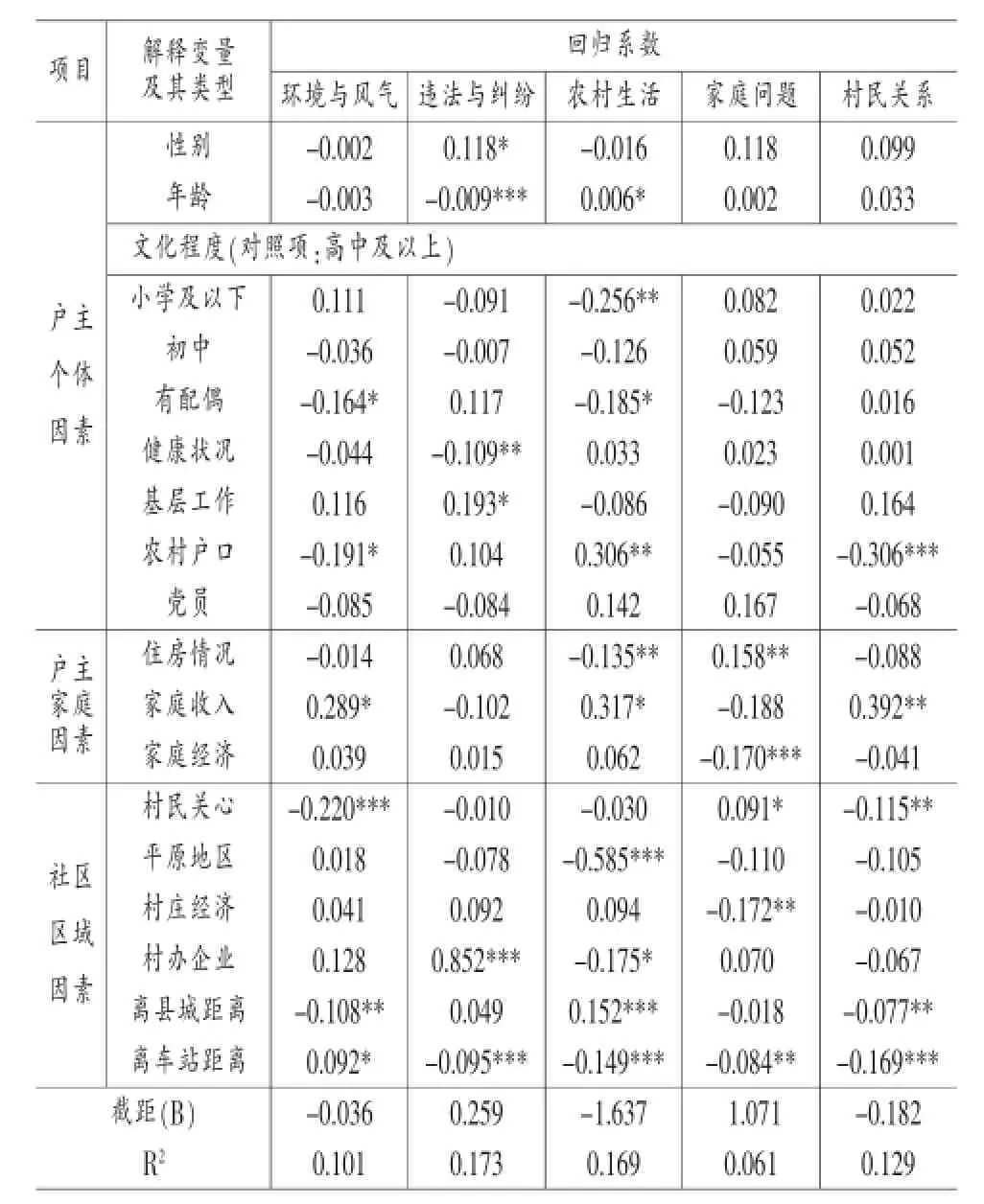

表6 乡村秩序的回归模型及检验结果

从表5中可以看到以下关于乡村发展的回归结果:(1)在可以解释增收与福利变化的村民健康、家庭收入、村民互相关心程度、村庄地理位置、村庄经济、村办企业和距县城距离等变量中,家庭收入越高的村民对变化的感受越强(0.326)。村庄区域因素方面,村民互相关心程度越高和村庄经济情况越好的村庄变化程度越明显(0.26,0.163),平原地区的村庄经济变化较其他地区的变化程度要小 (-0.166),距离县城越近,村民增收与福利的变化越大(-0.119)。(2)在可以解释村民自治变化的从事基层工作、村民互相关心情况、村庄地理位置、村办企业和距县城距离等变量中,从事村干部、农村教师等农村基层工作的村民对于农村村民自治的变化感受较为强烈(0.337)。村民互相关心程度与村庄村民自治的变化呈正相关关系(0.26),有村办企业的非平原地区的村庄变化比较明显(0.336,-0.345),距县城越远的村庄变化程度越小(-0.219)。(3)在农村政策方面,非平原地区与距离汽车站较远的村庄政策变化程度较小(-0.259,-0.127),有村办企业的村庄政策变化反而不明显(-0.3)。(4)村民生活与观念的回归结果显示,村民互相关心程度越高、村庄经济情况越好、距离县城和车站越近的村庄在生活与观念方面的变化程度越明显(0.208,0.129,-0.079,-0.09),非平原地区的村民的生活与观念变化程度比平原地区大(-0.203),没有村办企业的村庄比有村办企业的村庄变化程度大(0.179)。(5)在可以解释农村公共设施变化的5个变量中,农村户口比非农户口的被调查者更能感受到农村公共设施的变化(0.43),有村办企业和距离车站越近的村庄的公共设施建设越好(0.367,-0.253),而距离县城距离越远的村庄公共设施变化反而越好(0.115)。

表6反映了乡村秩序变化的回归结果:(1)在可以解释农村环境与风气变化的3个变量中,村民之间相互关心程度越高、距离县城距离越接近的村庄治安环境问题越不明显(-0.22,-0.108),距离车站越近的村庄的治安问题越严重(0.092)。(2)在违法与纠纷方面,身体健康状况越差的村民趋向于认为农村在经济纠纷方面的问题较少(-0.109),有村办企业和距离车站越近的村庄经济纠纷问题越明显(0.852,-0.095)。(3)在可以解释农村生活变化的户口、住房情况、村庄地理位置等6个变量中,对自家住房越满意的未婚村民 (-0.135,-0.185,0.306),对农村生活方式问题的变化感受更强烈。村庄区域因素方面,距县城较远、距车站较近的非平原地区的村庄居住生活问题更明显(0.152,-0.149,-0.585)。(4)乡村家庭问题的回归结果显示,住房越好的村民趋向于认为家庭问题比较严重(0.158),经济情况较差(-0.17)和距离车站越近(-0.084)的村庄的村民家庭问题越明显。(5)村民关系方面,非农户口和家庭收入较多的被调查者趋向于认为农村的村民关系比较紧张(-0.084,0.392)。村庄区域因素层面上,村民互相关心程度低、距离县城和车站较近的村庄的村民关系问题比较突出(-0.115,-0.077,-0.169)。

综合表5和表6,可以得出以下结果:村民之间相互关心情况、村庄地理位置、村庄经济情况、村庄是否有村办企业以及距离县城和车站的距离等村庄整体因素是解释乡村发展的主要变量,而户主个体和家庭因素对乡村发展的显著性效果不明显。乡村秩序变化的各个方面不仅能从村庄地理位置、村办企业、村民互相关心情况等村庄区域因素得到解释,也与被调查者的文化程度、家庭收入和住房情况等户主个体和家庭因素相关。

五、研究结论与讨论

乡村正在经历着巨大的社会变迁,原有的乡村秩序逐步解构,新的乡村秩序尚未生成。本文首先对乡村社会变迁做出合理假设,然后利用因子分析和回归分析对近十年来的乡村发展和乡村秩序进行深入分析,并从农民个体、家庭和农村社区等层面对乡村发展和乡村秩序的各项变迁进行实证解释,研究得出以下主要结论:(1)近十年来,乡村社会急剧变迁。国家农村政策变化最大,农民增收与福利变化较为显著。乡村发展过程中各项社会问题凸显:贫富差距越来越大,村民关系不如从前融洽,农村人口特别是能人大量外流导致住在农村的人口越来越少,村庄生活变得单调,农村空心化现象显著,村民的婚姻养老等家庭问题愈加突出,农村的自然环境和社会风气也受到了一定程度的影响。(2)乡村发展集中体现在增收与福利方面,农民收入增加,生活水平提高,乡村公共设施变好,发展成效显著。乡村发展主要从村庄区域因素方面得到解释,村民之间互相关心程度较高,地理位置和区位优势明显的村庄的积极变化比较显著。(3)乡村社会秩序紊乱,失序现象严重。乡村社会风气和自然环境日趋下降,经济纠纷和违法犯罪现象时有发生,村民居住、生活和家庭方面都存在不少问题,村民关系也日趋紧张,重构乡村社会秩序是一些农村地区亟待解决的问题。乡村秩序变化由村民个体、家庭和村庄整体因素共同解释,村民个体文化程度和家庭收入情况会影响到他们对乡村消极变化的评价,在乡村发展过程中需要更加注重个体文化程度和经济情况的强化。基于以上研究结论,本研究认为以下三个问题值得进一步讨论。

1.乡村社会秩序建构及其趋势问题。在后集体经济时代,中国农村逐渐走上了村民自治道路,由村民自主管理村庄事务,但基层自治组织作用并未能充分发挥,新型乡村秩序未能完全建构起来。特别是在市场化、城镇化和人口流动等浪潮的冲击下,部分乡村失序问题严重。如何展望乡村秩序建构的未来走向和实现途径,仍是继三农研究之后中国农村问题研究的一个主题。

2.乡村治理主体与治理体制问题。有效的乡村治理是重构乡村社会秩序的重要前提,在乡村治理方面,一些基层自治组织能力有限,农村社会组织发展缓慢,导致乡村社会治理主体缺位,治理体制不完善,一些村庄在社会变迁过程中的经济问题、治安问题、生活和家庭问题长期得不到有效解决。如何加强农村社会治理、创新乡村社会治理机制,更是未来中国农村发展过程中最需要解决的难题。

3.乡村社会变迁的研究视角问题。受制于本文采用的入户调查数据,本研究针对乡村社会变迁进行的描述和解释都是基于农民主观评价来实现的。尽管村民的感受和判断是分析乡村发展和乡村秩序的一个重要依据,但其客观性和准确性

都是有限的,如在农村管理者的视角下同样的问题可能是另一种结论,这也是本研究的一个局限。

[1]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第一卷)[M].人民出版社:1-85.

[2]徐勇.国家整合与社会主义新农村建设[J].社会主义研究,2006(1):3-8.

[3]李婷婷,龙花楼.基于转型与协调视角的乡村发展分析——以山东省为例[J].地理科学进展,2014(4):531-541.

[4]龙花楼,邹健,李婷婷,刘彦随.乡村转型发展特征评价及地域类型划分——以“苏南-陕北”样带为例[J].地理研究,2012(3):495-506.

[5]唐鸣,张丽琴.农村社会稳定问题研究:共识与分歧、局限与进路[J].社会主义研究,2012,06:86-91.

[6]黄辉祥,刘宁.农村社会稳定:现存问题剖析与实现机制探求——基于制度主义的研究[J].东南学术,2011(4):36-45.

[7]刘书鹤.农村社会保障的若干问题[J].人口研究,2001(5):35-42.

[8]詹连富.论我国农村社会养老保险制度建立问题 [J].吉林大学社会科学学报,2010 (1):139-143+160.

[9]谭明方.农村社会结构与“三农”问题研究[J].社会科学研究,2004(5):95-100.

[10]李胜恩,汤纪东.留守青少年的犯罪问题及预防路径——以安徽省六安市裕安区人民检察院办理的案件为样本[J].犯罪研究,2014(3):39-44+74.

[11]贺雪峰.乡村秩序与县乡村体制——兼论农民的合作能力问题[J].江苏行政学院学报,2003(4):94-100.

[12]扈海鹂.变化社会中的乡村秩序与乡村文化[J].唯实,2008(12):48-53.

[13]包路芳.单位化的村庄——一个乡村变迁研究的视角[J].学术探索,2010(1):51-56.

Rural Development,Rural Order and Rural Social Change:An Empirical Analysis Based on the Household Survey Data from 10 Provinces

YUE Zhang,TU Li

(Zhongnan University of Economics and Law,Hubei Wuhan 430073)

Rural development and rural order are the important index to watch rural change.Based on the household survey data of 28 administrative villages,this article analyzed changes that happened in the past ten years of Chinese countryside. The research find that Chinese countryside have rapid changes in past ten years.Rural development with remarkable results,which mostly reflected on the increase of farmers'income and welfare.While rural disorder is very serious,and relationship between villagers is becoming bad.Further research find that rural development most affected by total factors of village,while rural disorder not only has a relationship with village factors,they also affected by the individual factors of villagers’.

rural social change;rural development;rural order

K02

A

1007-0672(2015)05-0096-06

2015-01-26

国家社科基金一般项目(项目名称:农村社会管理体质研究;项目编号:11BSH022)。

乐章,男,湖北英山人,中南财经政法大学公共管理学院教授,博士后,研究方向:社会政策;涂丽,女 (土家族),湖南张家界人,中南财经政法大学公共管理学院硕士,研究方向:农村社会保障。