互文视域下文化意象符号的解构与重构

——以《麦田里的守望者》为例

2015-10-12李琳

李琳

(徐州医学院外语教研室,江苏徐州,221004)

互文视域下文化意象符号的解构与重构

——以《麦田里的守望者》为例

李琳

(徐州医学院外语教研室,江苏徐州,221004)

在翻译过程中,文化意象符号的处理一直是学者关注的问题。在尤金·奈达对翻译过程描述的启发下,以哈提姆的互文性翻译理论为基础,文化意象符号的翻译可分为两个步骤,即解构(识别,解释)和重构。在重构过程中,首先保留其符号地位,其次保留其意向性,再次保留其表面意义,最后保留其语言形式;以上都无法保留时,借助艾克西拉关于文化专有项的翻译策略,创造性地把补偿法(删除+效果相似的自创)用于文化意象符号的重构。

文化意象;互文性;解构;重构

翻译就是将某种语言的活动结果转换到另一种语言中,其核心问题是如何把原文的意思在译文中表达出来[1]。任何语言在漫长的历史进程中都形成了许多特定的文化意象符号,这些文化意象符号都指涉着丰富的不在场语篇。这些不在场语篇扩大了文本的意义,使读者在阅读文本时得以“生产”出丰富的文本含义。语言是文化意象的符号,不同文化母体的人们对同一客观事物的体验、感知、认识在语言的表达上都会有很大差异。翻译时如何处理这些文化意象符号及其指涉在不同母体之间的转换,一直以来都是学者们研究的问题。比如,舒奇志认为,文化意象翻译的实质是体现文本间文化意蕴的吸收与转化,主张采用协调式的异化,将源语文化意象的互文性融合至译语文化[2]。顾建敏认为,文化意象翻译不仅要考虑语言的差异,而且要密切注视文化的差异,可根据自身所处的社会文化语境,采用移植、借用、意译的翻译方法[3]。本文在他们的研究基础上,综合尤金·奈达描述翻译过程的模式和哈提姆的互文性翻译理论,借助艾克西拉关于文化专有项的翻译策略,认为文化意象符号翻译应当分成两个部分,即解构(识别,解释)和重构。在重构过程中,首先保留其符号地位,其次保留其意向性,再次保留其表面意义,然后保留其语言形式[4],最后在以上都无法保留时,提出补偿法处理(即删除+效果相似的自创)。本文语料来自孙仲旭译本《麦田里的守望者》和原版The Catcher in the Rye中部分文化意象符号的重译。

一、理论基础

不同民族由于文化不同,在历史发展中形成了各自的文化意象。语言多样性又导致了文化意象符号的多样性。“互文性”这一术语最早由克里斯蒂娃在《符号学:解析符号学》一书中提出。她认为,每个文本的外观都是用马赛克般的引文拼嵌起来的图案,每个文本都是对其他文本的吸收和转化[5]。一个文本的意义是不能自足的,其意义产生于与其他文本的相互关联和指涉。互文性解构了一系列文本“碎片”在源文本中的意义[6]。由此可知,互文性文化意象符号是指可在文本中触发互文搜索并进行符号处理的文化意象符号。

哈提姆的互文性翻译理论在此基础之上,以功能语言学、语用学和语篇学视角,提出了语境三维度研究视角,详细分析了如何提取、检索和转化互文指涉。在互文符号的翻译中,哈提姆按其重要性依次排序为:(1)保留符号地位;(2)保留意向性;(3)保留表面意义;(4)保留语言形式。哈提姆使我们认识到在翻译中并非所有的互文性都需要保留,我们要做判断、筛选[7]。

对于无需保留的互文性,哈提姆没有提及,但艾克西拉的翻译策略为此提供了借鉴。他在研究《马耳他猎鹰》(The Maltese Falcon)的三个西班牙译本时,提出了十几种文化专有项处理策略。如果把文化意象符号看成是文化专有项,对策略稍加修改,便可以用于文化意象符号的翻译。其中补偿法就可作为哈提姆互文符号翻译的补充。根据艾克西拉,补偿是指删除+在文本另一个地方加上效果相似的自创,而自创是指引进原文所无的原语文化专有项[8]。因此补偿法用于文化意象符号翻译可理解为首先删除原语文化意象符号,再在译语中重构一个效果相似的文化意象符号。

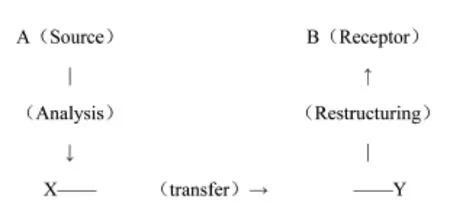

图1

尤金·奈达的翻译图示将翻译的过程分成三个阶段,即分析、转换、重建[1]。如图1。

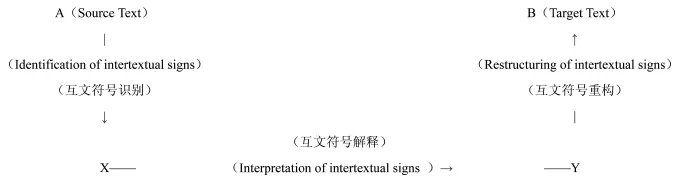

徐方赋把互文性视角下的翻译过程3个阶段重新表述为互文符号的识别、解释和重构[9]。如图2。

图2中互文符号的识别和解释构成解构过程。在此基础上,借助哈提姆的互文性翻译理论,可对文化意象互文符号的解构和重构做进一步研究。在文化意象符号的重构过程中,依次按照其优先性和重要性,分别就符号地位、意向性、表面意义和语言形式做出合理的判断、筛选后进行重构;对没必要保留的文化意象互文符号采用补偿法处理。

图2

二、文化意象互文符号的解构与重构

《麦田里的守望者》是孙仲旭的第一部文学翻译作品,倾注了他对翻译的热爱和心血[10]。本文将从互文性视角出发,对《麦田里的守望者》出现的最具有代表性的文化意象符号进行分析和重译,目的是为了探讨文化意象符号的解构与重构。

文章篇首:“If you really want to hear about it,the first thing you’ll probably want to know is where I was born,and what my lousy childhood was like,and how my parents were occupied and all before they had me,and all that David Copperfield kind of crap,...[10]217”根据互文翻译三段模式,第一步要识别文化意象互文符号:“David Copperfield kind of crap”是文化意象互文符号。孙仲旭译为“大卫·科波菲尔故事式的屁话[10]3”。没有看过《大卫·科波菲尔》的中国读者对此译文一定很费解。通过对“David Copperfield”进行解构我们了解到:大卫·科波菲尔是英国小说家查尔斯·狄更斯的长篇小说《大卫·科波菲尔》的主人公。他善良、诚挚、聪明、勤奋好学,有自强不息的勇气、百折不回的毅力和积极进取的精神,在逆境中满怀信心,在顺境中加倍努力,终于获得了事业上的成功和家庭的幸福。大卫·科波菲尔身上寄托着狄更斯的道德理想[11]。简单说,大卫·科波菲尔是拥有自强不息、百折不挠、奋发图强等正能量青少年的代名词。“David Copperfield”是根植于英语文化母体的文化意象互文符号。孙仲旭把“David Copperfield kind of crap”译为“大卫·科波菲尔故事式的屁话”就是把这一文化意象互文符号直接移植到汉语中。这种译法保留了互文符号的语言形式,使译文读起来语法上完整。但缺点是“大卫·科波菲尔”在英语文化母体中的指涉含义无法一同移植到汉语中,中文读者也无法触发相应的互文联想。所以把“David Copperfield”译成“大卫·科波菲尔”无法保留其文化意象的符号地位。既然无法保留符号地位,那么就尝试保留其意向性。不妨把“David Copperfield”在英语文化母体中的指涉移植到汉语中,即把“David Copperfield kind of crap”译成“自强不息、百折不挠、奋发图强式的屁话”。在《麦田里的守望者》中,塞林格刻画的主人公霍尔顿是一个有理想的人,他想做一个麦田守望者,看护儿童;他想离家出走,远离尘嚣,过田园般的纯朴生活。但在现实生活中他异常孤独,他的理想被一一击破。愤怒与焦虑是此书的两大主题。所以译文“自强不息、百折不挠、奋发图强式的屁话”使中文读者对小说主人公的反叛一目了然,符合小说主题。为了增强译文的异域风情,在满足保留文化意象互文符号意向性的同时,还可以同时保留其语言形式。因此不妨译为“大卫·科波菲尔式的那种自强不息、百折不挠、奋发图强的鬼话”。

实际翻译中会遇到大量具体意想不到的问题。其中互文网络在源语中的复杂性以及在目的语中的缺失,都会给文化意象互文符号的重构带来巨大的困难。这时在重构文化意象互文符号时要保留符号地位和意向性就非常困难。这种情况下,也许只能保留表面意义和语言形式。如:“Stradlater kept whistling‘song of India’while he shaved.[10]244”孙仲旭译为:“斯特拉雷德边刮胡子边吹口哨,吹的是《印度之歌》”[10]28。其中“song of India”是文化意象互文符号。《印度之歌》来自姆斯基·科萨科夫创作的歌剧《萨德科》。1937年由美国音乐人汤米·多尔西采用爵士乐风格演奏,于是《印度之歌》不仅成为他的招牌热门曲目,而且也成为演奏爵士音乐的标准。汤米·多尔西也被誉为“摇摆乐的多情士(The Sentimental Gentleman Of Swing)成为美国家喻户晓的名字[12]。采用爵士乐风格的《印度之歌》,在汤米·多尔西的演绎下,曲风欢快,高音部分的吹奏柔如丝,实在难以用语言来形容这首曲子所表达的所有感觉,唯有听过这首曲目,或者至少听过汤米·多尔西某个爵士曲目,或对他曲风稍有了解,才能有所感悟。小说中作者写到:“He had one of those very piercing whistles that are practically never in tune...[10]244”尽管斯特拉雷德口哨的声音很尖,几乎每次都跑调,但是主人公霍尔顿还是立刻就辨认出这首曲子,可见这首曲子的知名度。而斯特拉雷德吹口哨的背景是他正在卫生间洗漱打扮,为的是准备和女孩儿约会。所以斯特拉雷德吹《印度之歌》也非常应景,表达了他轻松愉悦的心情。生活在英语文化母体中的读者,读到“Song of India”很容易联想到这首风靡一时的曲子和因此设立爵士乐标准的汤米·多尔西,作者无需赘述,小说中斯特拉雷德的心理暗示和喜悦心情跃然纸上。但要把《印度之歌》这一文化意象互文符号在汉语中重构却异常困难。因为译者无法把曲子在译文中演奏,也无法把整首曲子用语言表达。因此保留互文符号的地位和意向性自然也就不可能实现。译者唯一能做的大概是保留互文符号的表面含义和语言形式。孙仲旭译为《印度之歌》即是如此操作的。在文化意象符号的转换过程中,由于文化母体发生改变,尽管文化意象符号表面含义得以保留,但《印度之歌》在源语中的指涉在译语文化母体中是不存在的。读者阅读时仅能获得字面含义和语法上的完整,无法触发相应的互文信息搜索。与其使读者无法触发任何的互文信息搜索,不如退而求其次,在重构文化意象互文符号时,保留其表面含义和语言形式的同时,适当增译译者对《印度之歌》的理解,如重译为“斯特拉雷德边刮胡子边吹口哨,吹的是欢快的《印度之歌》。”

翻译实践中遇到的情况是极其复杂的。多数情况下,文化意象互文符号可依照哈提姆的建议,按其重要性依次进行重构即可。但有一些文化意象互文符号无法按照哈提姆的建议处理。如:“Well,look,Mr.Cawffle.I’m not in the habit of making engagements in the middle of the night. I’m a working gal.[10]286”“working gal”是文化意象互文符号。孙仲旭译为“上班族”。柯林斯英汉双解大词典对gal的解释是“used in written English to represent the word"girl"as it is pronounced in a particular accent.”“gal”可表示女孩,但却用于书面英语。这里是打电话时的对话,所以“gal”解释为费丝·卡文迪什故意模仿英国口音更合理,即把“girl”读成“gal”。这与之前电话里的谈话:“‘What’s your name,anyhow,may I ask?’she was getting an English accent,all of a sudden....[10]286”“‘对了,你叫什么?可以告诉我么’?她突然带上了一点儿英国口音,……[10]65”正好形成照应。英国口音是方言的一种。方言在英语中往往被当做是一种“社会标志”(social marker),除了可以表明说话人居住的地点外,还可以表现说话人的教育程度和社会地位[13]。如,英国英语标准发音就曾在英国成为人们一度效仿的标准之一。它是讲话者身份的象征,是受过良好教育的知识分子象征,也是中产阶级的象征[14]。美国是英国的“衍生国家”,多多少少会受到英国英语的影响,如果一个美国人在讲话时经常夹杂英国口音,那他不仅是为了传递字面含义,他的重点是要传递“英国口音”所指涉的各种身份象征等。所以当英语母体读者读到“working gal”时,除了会心一笑想到之前出现的“English Accent”之外,同时还会触发对“gal和“English accent”的互文联想,这一文化意象互文符号触发的互文指涉内容之广,跨越时空,令人望而生畏。这使得文化意象互文符号在翻译时,其符号地位、意向性、表面意义和语言形式皆无法保留。因为首先“gal”是一个表音符号,所指的是英国口音。当这个互文符号脱离英语母体时,自然就失去了其互文符号地位。其次,“gal”这一英国口音代表的是英语文化母体中说话人的地域性和社会地位等,因此不可能在汉语文化母体中建立一个借助英国口音,存在于英语文化母体中的指涉。最后,“gal”作为语音是不可译的。奈达对此的解释是“如果一个文本是以非标准的方言写成的,译者就要面对在目标语中寻找合适的对等物的困难”[13]。这时,可借用艾克西拉处理文化专有项时的补偿法处理这类文化意象互文符号,即删除原语文化意象符号,再在译语中重构一个效果相似的文化意象符号。孙仲旭把“working gal”译为“上班族”时,删除了“gal”这一英语中的文化意象符号,重构为“族”这一在汉语中类似的文化意象符号。这种译法是很成功的,但是必然要求译者下很大的功夫。

三、结语

文化意象符号及其指涉在不同母体之间的转换一直是翻译的难点。综合尤金·奈达描述翻译过程的模式、哈提姆的互文性翻译理论和艾克西拉关于文化专有项的翻译策略,对源文中的文化意象符号解构之后,我们可以按照首先保留文化意象互文符号的地位,其次保留其意向性,再次保留其表面意义,然后保留其语言形式的顺序,对文化意象互文符号在译文中进行重构。但我们应该认识到,不是所有的文化意象互文符号都有必要翻译,我们要进行判断、筛选,并且承认有些互文性文化意象符号的不可译性。对于这类文化意象互文符号,采用补偿法处理,即首先删除源语文化意象符号,再在译语中重构一个效果相似的文化意象符号。

[1]叶子南.高级英汉翻译理论与实践[M].北京:清华大学出版社,2001.

[2]舒奇志.文化意象的互文性与文化意象翻译[J].外语与外语教学,2007(8):58-60.

[3]顾建敏.互文视域下的文化意象翻译[J].河南社会科学,2011,19(6):203-204.

[4]汤水辉.英汉文学互译中互文符号的处理[J].怀化学院学报,2006,25(6):126-128.

[5]王瑾.互文性[M].桂林:广西师范大学出版社,2005.

[6]李玉平.巴塞尔姆小说《白雪公主》互文性解读[J].外国文学研究,2005(6):67-71.

[7]王树槐,王群.哈提姆的互文性翻译理论:贡献与缺陷[J].解放军外国语学院学报,2006,29(1):60-63.

[8]张南峰.艾克西拉的文化专有项翻译策略评介[J].中国翻译,2004,25(1):18-23.

[9]徐方赋.翻译过程中的互文性解构和重构——以Liberalism重译为例[J].解放军外国语学院学报,2013,36(6):93-97.

[10]塞林格.麦田里的守望者[M].孙仲旭,译.南京:译林出版社,2007.

[11]维基百科编者.大卫·科波菲尔[G/OL].(2014-09-14)[2015-01-19].http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%A4%A7%E5%8D%AB%C2% B7%E7%A7%91%E6%B3%A2%E8%8F%B2%E5% B0%94_(%E5%B0%8F%E8%AF%B4)&oldid= 32661018.

[12]维基百科编者.Song of India(歌曲)[G/OL]. (2015-01-04)[2015-01-19].http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Song_of_India_(song) &oldid= 640969636.

[13]韩子满.试论方言对译的局限性——以张谷若先生译《德伯家的苔丝》为例[J].解放军外国语学院学报,2005,25(4):86-90.

[14]蒋红柳.论英国英语标准发音现状与英国社会的演变[J].西南民族大学学报:人文社会科学版,2006,26(12):388-391.

H059

A

李琳(1981-),男,硕士,讲师,研究方向为翻译、英语语言文学。