诗教与娱情的“谐讔”

——《文心雕龙·谐讔》篇辨析

2015-10-09王慧娟

王慧娟

诗教与娱情的“谐讔”——《文心雕龙·谐讔》篇辨析

王慧娟

刘勰纵观时世文坛、士风与民间传统风俗,从社会背景、文体渊源、文体功能与发展路径等方面对谐讔文体进行了深刻批评,从其《文心雕龙·谐讔》篇可见魏晋时期“文学回归本体”之“娱乐”风尚的发展变迁、对文学文体的影响,以及“谐讔”文体的诗教立场与娱情功能。

谐讔;文心雕龙;诗教;娱情

魏晋时期谐讔之风盛行,诙谐戏谑的民间谣谚、谜语、寓言等的涌现成为当时文坛与社会生活的一大特色,史家、礼典对此多有记载,专门性文集也多行于世。谐讔文体的发展是文学回归本体、注重形式技巧和娱乐功能的具体表现之一,然而从最初的“载于礼典”、“意在微讽、有足观者”、“辞虽倾回、意归义正”到“无益时用”、“无所匡正”、“空戏滑稽”,谐讔文体亟待规范。刘勰纵观时世文坛、士风与民间传统风俗,从社会背景、文体渊源、文体功能与发展路径等方面对谐讔文体进行了深刻批评。

一、 魏晋藻饰与娱情之风

两汉时期“独尊儒术”的思想使得儒家在思想领域占据绝对统治地位,崇讽谏、重实录、尚雅正的政治立场根深蒂固,成为贯穿整个封建社会的精神内核。然而,随着汉末经学束缚的逐渐解除,正统观念亦随之慢慢淡化,各种思想纷至沓来,玄风盛行、释家挤进,终而三教合流,个体生命意识不断觉醒,人们开始关注自身存在的价值,思考生命存在的终极意义。士人的独立人格意识也使得抒情文学随即在文学创作领域风生水起。古诗十九首、抒情小赋的出现是文学创作向个性化抒情方向发展的标志。进至魏晋时期,文学注重个性解放、正常欲望与自我情感表达的特点愈加彰显。甚至可以说,“文学成了感情生活的一部分”。人、文自觉的时代,抒情的倾向很快扩大至整个文坛,重抒情、重形式美、重表现手段与方法成为文学的特质。永明以后文学的发展又从抒情而到宫廷粉饰与娱乐化倾向,文学成为藻饰与娱情的工具。

罗宗强《魏晋南北朝文学思想史》一书中,曾将宫体诗作为时人追求形式美与娱乐性的典型代表。他认为不仅是儒、释、玄、道的自然融合为文学的发展提供了一个自由无拘的思想环境,萧氏家族能文者居多,且他们不重功利、而重文章形式和音韵之美的创作观念,也成为娱乐文学发展的温床。宫体诗追求音韵之美,描摹闺阁之人的步态、神情与饮食仪表等,的确是富于娱乐精神的审美形式,是代表文学娱乐性的有力重镇。但笔者窃以为宫体诗这一娱乐形式还不足以代表娱乐精神的全部内涵,真正能够全面深刻展示彼时文学娱情特色的还属“盛相驱扇”的谐讔文学。或者是文人士子自我解颐的文字游戏、谜语寓言,或者是具有讽谏劝导等社会功用的其他谐讔文学形式,都是文学娱情化的体现。宫体诗多是极尽描摹之能事,而谐讔文学的这两种形式则更富内涵。文字游戏类谐讔文纯粹娱乐之外还极具思维张力,读者必须要凭借谜面努力猜想而得谜底,因而延长了审美时效。具有劝讽作用的谐讔文则含蓄表达了著者的真实本意,使读者欣赏到“含泪的笑”,因而更具深意。

谐讔文学的兴盛与魏晋时期的谐讔之风密不可分。谐讔之风主要建立在士人清谈的传统之上。清谈本源于选官制度中对人物的品藻,称为“清议”。要求士人不仅要风仪脱俗、雍容大度、见识高远,而且要神悟捷变,可“口中雌黄”、“明悟若神”。这样,清谈中机智幽默、诙谐戏谑的风气日盛。后来,随着清谈这一颇具娱乐性的宫廷娱乐方式慢慢延伸到了家庭生活内,谐讔之风渐渐成为当时颇具特色的文化思潮,进而影响到文学的创作和批评。《史记》开辟专章《滑稽列传》,曹丕编录《笑书》,《世说新语》专门列有《俳调》和《捷悟》等章,刘勰深处佛门亦依然熟知“谐辞讔言,亦无弃矣”。

魏晋六朝文学思想的发展趋势,是由对文学的外部思想、功利等的关注转为对文学内部文学性的探求。重娱情、重形式、重写作技巧、重音韵、“为情而造文”,这是此时文学创作领域的指导原则。对娱情与形式美的追求,体现了“为艺术而艺术”的时代文学的自主性与士人自我意识的自觉。然过于追求形式技巧、音韵藻饰,一味追求滑稽幽默,也使得这一时期的文学创作内容贫乏羸弱、文体不断脱离实用而流于肤浅。此时的谐讔之风,在积极仕进的刘勰看来已完全处于“空戏滑稽,德音大坏”的境地。因此,在诗教与娱情之间,刘勰力图寻找到可以“折衷”的支点,《文心雕龙·谐讔》篇即为明证。

二、 “谐讔”释名之娱情性渊源

《文心雕龙·序志》篇云:“自生人以来,未有如夫子者也。敷赞圣旨,莫若注经,而马郑诸儒,弘之已精,就有深解,未足立家。”可见刘勰曾有“注经”之志,但为了更好地展示才华达至不朽,才转而“论文”,因此其对经书也较为谙熟。在《文心雕龙》的写作过程中刘勰借鉴了大儒注经的诸多经验,尤其是创造性地使用音训释名,“以同声相谐,推论称名辨物之意”。对谐讔文体的命名,刘勰也是融汇众家的精妙之处,而又充分体现出二者的娱情性特点。

谈及“谐”文体,刘勰先从“谐”的文字义出发,对其音形义本身及意义的历时性变化逐一剖析,进而对这一文体的特点做出了较为全面的归纳。他汲取《说文》等的解释,认为“谐”“詥”本为互训,意思大致相同,都是具有普遍性之义,并创造性地运用声训和义训结合的方式揭示了“谐”的特点。“谐之言皆也,辞浅会俗,皆悦笑也。”“谐”具有意义和语音的双重内涵,其韵部从“皆”声,是与大家的意见与心声相应的言辞,是老百姓用以表达感情的载体,因而“辞浅会俗”,易于理解。刘勰还从《汉书》、《晋书》等经典以及时世文学风气中探得谐词多是老百姓口中流传的诙谐戏谑的俗谚歌谣,具有“悦笑”特点。

刘勰举了“华元弃甲,城者发晘目之讴”,“臧纥丧师,国人造侏儒之歌”的例子,这些歌谣既证明了谐体文词的浅显易懂、诙谐幽默,又是符合百姓内心情绪的言语表达。当然无论是抒情的描摹还是欢谑的俳调都是谐娱情特点的展现。

谐、讔两类文体大都幽默诙谐充满戏谑游戏意味。只是“谐”文字浅显通俗易懂,以幽默诙谐的风格直接表达作者的真实本意;而“讔”则是文显义隐,常常以譬喻的方式呈现,言此而意彼,委婉含蓄地表达作者意图。因而,谐词多表现为民间俗谚、笑话等,而隐语则呈现为谶语、谜语、寓言、赋等具有隐含意义的文体形式。

“讔者,隐也;遁辞以隐意,谲譬以指事也。”这里,刘勰介绍了“讔”文体的两种表现形式,一是“遁辞以隐意”,是指言语闪烁隐约,话不说全,遂文意藏而不露,任由他人去猜想;二是“谲譬以指事”,是指用曲折的比喻暗示某些事情。对于这两点,刘勰分别举例说,“昔还社求拯于楚师,喻‘眢井’而称‘麦麴’;叔仪乞粮于鲁人,歌‘佩玉’而呼‘庚癸’。”“麦麴”是还无社求救时的暗号,“佩玉”是申叔仪借粮是的歌曲。因而属于“讔”文体的第一种类型。而“伍举刺荆王以‘大鸟’,齐客讥薛公以‘海鱼’;庄姬托辞于‘龙尾’,臧文谬书于‘羊裘’”的故事,则是以彼物代替此物的比喻。隐语的出现是人类语言和思维具有原始诗性特质的结果,隐语也是人类普遍的思维方式和认知手段,在人类社会长期的发展过程中某些具有种属特点的物品与事件已经具有了相应的意义外延。正是由于语言学中某些“约定”好的程序,我们才可以用“隐语”来实现“眢井”与“麦麹”、“佩玉”与“庚癸”等“本体”与“喻体”间的指涉关系,并使人明白自己的意思,达到求助或劝谏等目的。

三、 “谐讔”的源流及其双重功能

魏晋时人的谐讔之风成为文坛的一大现象,刘勰关注这一事实的时候,既认识到了谐讔文体的娱情作用,又从诗教的角度对谐讔的创作提出了要求。

魏晋之前的谐讔文体经历了不同的发展路径,刘勰对这一状况进行了“原始以表末”的梳理和阐述。刘师培在《中国中古文学史讲义》中曾有论及:“谐讔之文,斯时益甚也。谐讔之文,亦起源古昔。宋代袁淑,所做益繁。惟宋、齐以降,作者益为轻薄,其风盖昌于刘宋之初。……嗣则卞铄、丘巨源、卞彬之徒,所作诗文,并多讥刺。……梁则世风益薄,士多嘲讽之文,……而文体亦因之愈卑矣。”谐讔文体的发展与成熟是一个动态的过程。战国时,“齐威酣乐,而淳于说甘酒;楚襄宴集,而宋玉赋《好色》”,都可以达到“意在微讽、有足观者”的效果。此时的谐讔文学是纵横策士胸中的娱乐,作用主要还在于诗教。汉代司马迁著作《史记·滑稽列传》,将优旃讽漆城、优孟谏葬马这些具有讽谏作用的例子列入其中,原因也是它们“辞虽倾回、意归义正”。可见,在刘勰心中,具有良好道德教化功能的谐词隐语才是礼典值得记载的缘由。而汉代的东方朔、枚皋等人,只是著一些浅显的笑话、俗赋,供人茶余饭后的谈资笑料,并不具有真正的规劝讽谏作用,因而被人当作倡优来看待,自己也颇为后悔。魏晋以来,俳谐风气日盛。曹丕据邯郸淳《笑林》等俳谐资料编纂《笑书》,以供谐谈;薛综则喜欢在席间发言戏谑,这些虽可娱乐众人,却对时事无用,都贬损了谐词本来应有的讽谏意义,需要提出规劝,以正文风。

可见,刘勰对谐体的肯定是以能否具有规讽作用为前提的。实则,谐词本发端于民间,是俗文学的一种类型,戏谑滑稽是它的主要特质。“文辞之有谐讔,譬九流之有小说。盖稗官所采,以广视听。”统治者“采风”以观民意的做法,使得众多幽默诙谐且具有诗教意义的谐词作品传入宫廷之中,竞相为文人所取,创造出适合于宫廷进谏的具有教化功能的作品。曹植在《与杨德祖书》中声称:“街谈巷说,必有可采,击辕之歌,有应《风》《雅》,匹夫之思,未易轻弃也。”《汉书·艺文志》对此亦有记载,“观风俗,知得失,自考正”。由此,谐词的诗教与娱情作用便展露无遗,娱情是心之感情的自然抒发,而诗教则是道德立场上的忠君之则,这不仅是儒家思想与道玄思想的交锋,也是一种融合与对抗。在二者此消彼长的对立和融合中,谐文创作与道德教化作用的贴近关系一直处于动态的变化之中,也因此有了刘勰所认为的“正”与“奇”、“雅”与“俗”的区别以及对于谐词“空戏德音”的批评和提醒。

谈及隐语,古时亦称“廋词”。《韩非子·喻老》有“右司马御座,而与王隐曰”,《国语·晋语》有“有秦客廋辞于朝”,古之“讔”与“廋”盖本一物。《集韵》:“讔,廋语。”《方言》:“廋,隐也。”

刘勰说:“自魏代以来,颇非俳优;而君子嘲隐,化为谜语。”谜语是隐语的一种形式,其文体发展经历了以下的过程。春秋时期,隐语、讔与廋词并称。汉代称为“射覆”,汉末则是“离合”,刘宋时期则指“字谜”,唐称为歇后语。五代时称“覆射”,宋代时则分为多种类型,如“地谜”、“诗谜”、“戾谜”、“社谜”、“藏头”、“市语”,元代称为“独脚虎”、“谜韵”,明代则有“反切”(即反语,汉代即有使用)、“商谜”、“猜灯”、“弹壁灯”、“弹灯”、“灯谜”、“春灯谜”等称谓。至于清代,则称为“春灯”、“灯虎”、“文虎”、“谜谜子”、“谜子”、“缩脚韵”、“切口”等。值得注意的是,猜谜之事,至两宋而大盛,但不再是仅仅供文人嘲谑的资料了,而是列于百戏,成为元夕的点缀。由此可见,谜语的形式一直在变化中,且具有较强的生命力,甚至与曲艺产生了千丝万缕的联系。当今时代,谜语的众多形式依然存在,或是直接应用,或是嵌套于众多的诙谐幽默作品之中,成为中国文化不可或缺的元素。

刘勰对谜语下了一个较为准确的定义:“谜也者,回互其辞,使昏迷也。”从这一定义中,我们依然可以见到隐语的最核心特点,即是曲折地表达自己的意见,使理解获得繁复性与审美快感。众多隐语的表现形式中,刘勰论及谜语,尤其是包括离合诗在内的字谜和物谜,因而谓之“或体目文字,或图像品物”。简单的体目文字与品物图像的谜语,在中国古代文学史上比比皆是,而汉魏六朝大盛的离合诗则不得不提。《文心雕龙·明诗》云:“离合之发,则明于图谶。”离合源于图谶之说,钱南扬先生曾言:“盖自新莽好谶,刘歆益之。光武用人,信之弥笃。图谶之言,于以大盛。是以汉末文人,恒好离合也。”汉代的图谶多用拆字法组成,离合诗也是一种按字的形体结构,用拆字法组成的诗歌,二者存在同构性。离合诗是图谶的拆字法结合当时诗歌兴盛的时局而产生的。图谶是一种特殊的隐语,不仅是体目文字或品物图像的谜语,也是明其治乱的一种方式。离合诗兼具谜语与诗歌的双重性质,是中国诗歌史上的奇葩,也是隐语发展过程中不可多得的结晶。

显然,讔文体的发展历经繁复的变化,但其不同于谐文体发展历程中,主要决定于“文以载道”思想的紧严或松动,而是主要表现在文体本身的演进,但无论是赋还是离合抑或字谜、物谜,都是一种文字游戏,用以娱乐情怀甚至劝谏讽刺。

四、 《谐讔》之选文定篇的分析

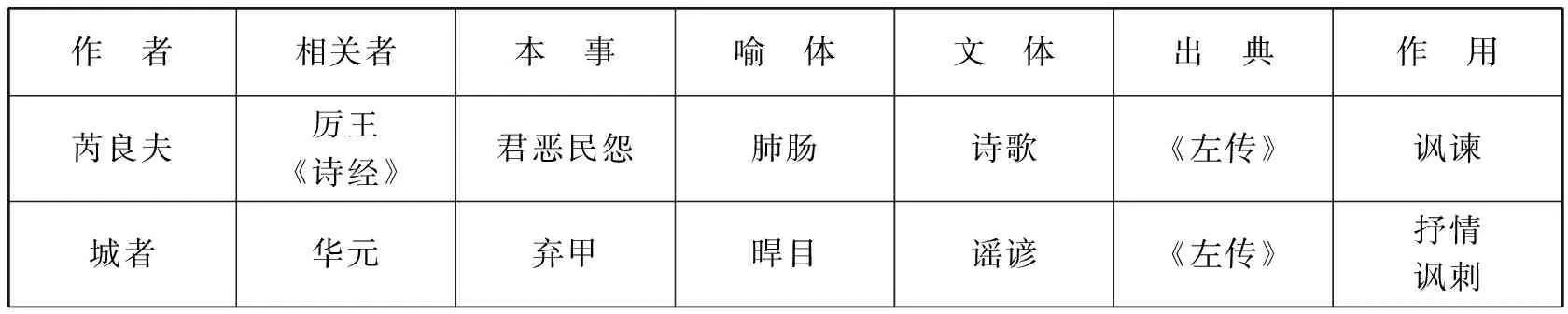

“选文以定篇”是刘勰文体论部分的重要内容,《谐讔》篇当然也不例外。从选取的事例、人物、典籍、评价等,不仅可以见出谐讔文体的主要创作者、针对对象、选材特征、文体渊源、出典以及文体的作用,亦可窥见著者的文体意识与诗教观念。《谐讔》篇论及众多滑稽家及其作品,试以表格的形式明晰之:

作 者相关者本 事喻 体文 体出 典作 用芮良夫厉王《诗经》君恶民怨肺肠诗歌《左传》讽谏城者华元弃甲晘目谣谚《左传》抒情讽刺

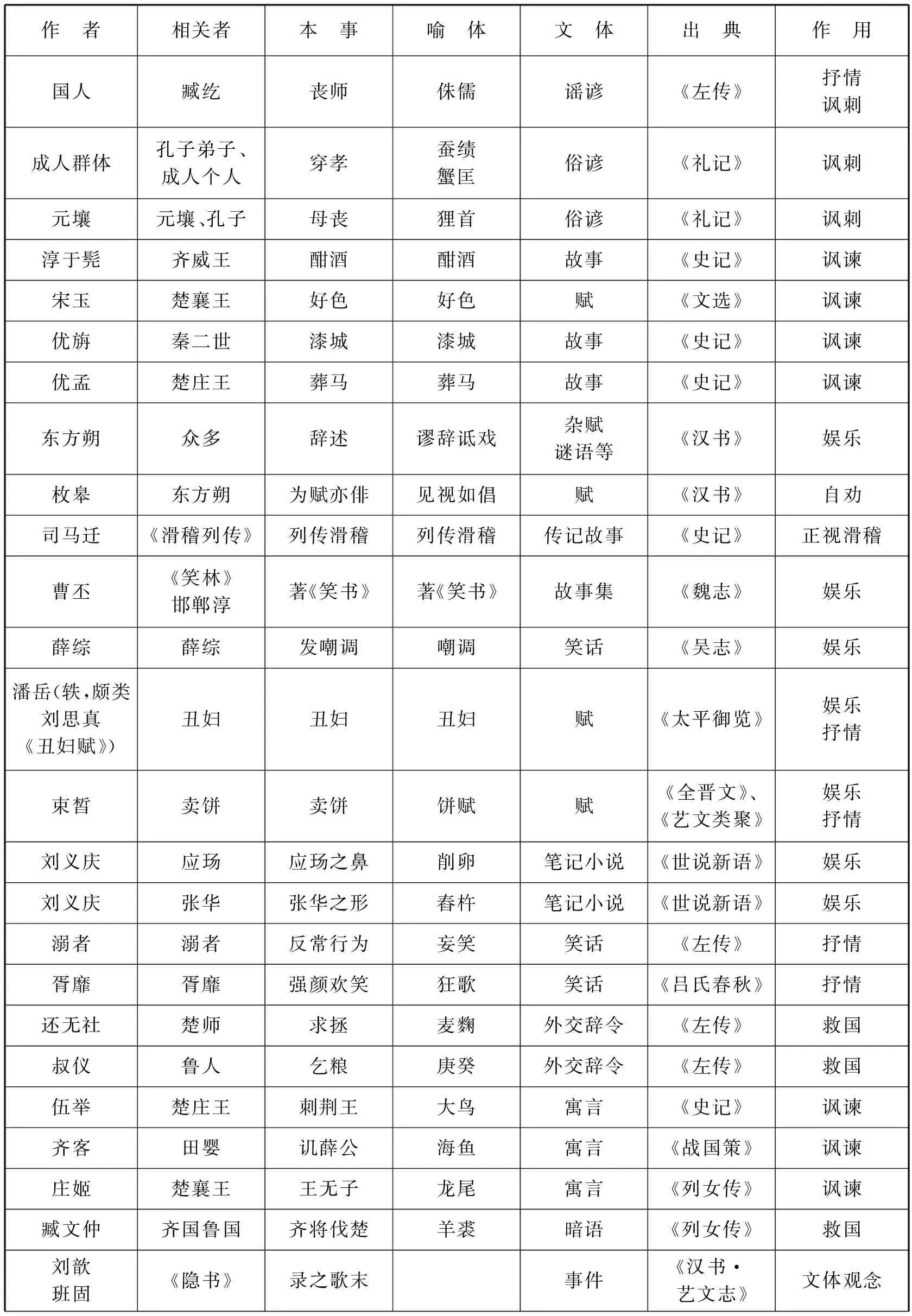

续 表

续 表

从作者构成来看,以百姓、个人和臣子居多。所以,谐讔文不仅是庙堂之上君臣劝谏与娱乐的方式,也是老百姓借以表达内心不满的途径。《谐讔》篇首即言“自有肺肠,俾民卒狂”,以此指出百姓抒发内心感情的需要。接着以“华元弃甲,城者发晘目之呕”、“臧纥丧师,国人造侏儒之歌”为具体事例,表明“怨怼之情不一,欢谑之言无方”的事实,“并嗤戏形貌,内怨为俳也”,也就是说人们制造谐辞隐语来嘲讽他们的外貌,只是为了释放心中对于败军的怨恨与愤怒。文中的“华元弃甲、臧纥丧师”事件,给百姓造成了极大的灾难,而由于社会地位、道德伦理的限制,百姓不敢直接将这些怨恨之情表现出来,便通过委婉的谐辞隐语来排遣愤懑,这是一种心理上的自我宣泄。

从作者排列的顺序可知,谐讔文体首先是由民间传递出来表达自我情感的,进而由宫廷官员所吸取和改进。因此,谐讔文体的俗文化本质是不可避免的,也即是刘勰所谓的“本体不雅”。刘勰认为俗文学的本质中不可避免地带有谐谑娱乐性元素,若不能以正统的儒家“诗教”观念来引导,势必会造成“谬辞诋戏,无益规补”。

仅从谐讔文体的相关者来看,华元、臧纥、宋玉、东方朔、薛综等人都是皇帝身边的近臣,他们的身份在刘勰看来更确定一点说应该是倡优,这是刘勰诗教观的表现。自古以来,优谏是中国文化的一种传统,刘勰认为倡优的价值则在于劝谏,以娱乐的方式来教育统治者。

从谐讔文体的作者及相关者的关系来看,作者以臣子(包括滑稽家)居多,次则百姓和个人,盖针对君主和道德、国家事件及自我情感。这可以见出谐讔的文体功能多表现于三个方面: 君臣劝谏,自我感情抒发,对国家、道德等的意见表达。而后面的两点可以归结为一,也即是说刘勰所认为的谐讔文体功能集中于诗教和娱情两种。

从谐讔所关涉的文体来看,谐讔文多集中于谣谚、俗赋、故事、笑话、寓言、笔记小说等文体。而且谐讔作品的取材都有共同的特点即是“取鄙琐物”,如丑妇、舂杵、削卵、晘目、侏儒、麦麴等。刘勰对于本事与喻体的选取和关涉文体的来源,都表现出自己对民间文学鄙俗特性的认识,既指明其娱情作用,又表现出对其无益时弊的批判,这依然是宗经立场之上的娱情。

从刘勰选材的出典来看,正如刘勰所言“被于纪传”,多是《左传》、《史记》、《礼记》、《汉书》、《战国策》等儒家经典和正统史书。从谐讔文的作用来看,刘勰的文体意识也是建立在诗教基础上的娱乐。对于纯粹娱乐性的谐讔作品,刘勰是持否定态度的。甚至对于“滑稽之雄”的东方朔,刘勰也只是站在贬斥的态度上,言其“谬辞诋戏”,无益时弊。

五、 刘勰论诗教与娱情的谐讔

齐梁时代,谐讔思潮已成为文坛与社会生活的重要内容。重形式、技巧、音韵、娱乐等的审美风尚,使得谐讔文常常偏离道德教化的功用,刘勰因此言之:“自有肺肠,俾民卒狂……怨怼之情不一,欢谑之言无方……嗤戏形貌,内怨为俳也。又蚕蟹鄙谚,狸首淫哇,苟可箴戒,载于礼典。故知谐词隐言,亦无可弃。”刘勰对谐讔文的宣泄情感、自我娱乐的作用给予了肯定,然而,刘勰认为,只有那些具有箴戒意义的谐讔文才是正统,才有资格“载于礼典”。由此观之,刘勰对谐讔文的关照也是从诗教和娱情两个方面进行的。

“谐词隐言,亦无弃矣”,刘勰肯定谐讔文体在文学发展与现实生活中的必要性时,指明了其宣泄娱乐作用,同时也对其“本体不雅,其流易弊”表示了隐忧。对于具有宣泄娱情作用的谐讔文,刘勰是肯定的;而对于纯粹以娱乐为目的完全抛弃诗教观念的谐讔文,甚至对于这类作者,刘勰也表示了批评。东方朔被称为“滑稽之雄”,司马迁《史记》列《东方朔传》,而刘勰则言:“于是东方、枚皋,哺糟啜醨,无所匡正,而诋谩媟弄,故其自称为赋,乃亦俳也,见视如倡,亦有悔矣。”刘勰认为东方朔、枚皋的言辞只是轻谩滑稽,以供人取乐调笑,而对针砭时弊无用,因而被视为俳优,地位轻贱,甚至他们自己也有后悔之心。隐语发展至东方朔,文辞颇为华巧,而在教化的角度上也陷入“谬辞诋戏,无益规补”的境地。至于曹丕著《笑书》,薛综“发嘲调”、“抃推席”,“懿文之士”的滑稽之作,均是“无益时用”的谐体作品,“曾是莠言,有亏德音”,与“溺者之妄笑,胥靡之狂歌”一样,是鄙俗而没有价值的。

“昔还社求拯于楚师,喻眢井而称麦麹;叔仪乞粮于鲁人,歌珮玉而呼庚癸”,刘勰此处以《左传》中的实例,来说明隐语在关键时刻可以拯救国家。“伍举刺荆王以大鸟,齐客讥薛公以海鱼;庄姬托辞于龙尾,臧文谬书于羊裘”,这几个实例则说明隐语的用处还在于劝谏君王和传递信息。这些即是刘勰所谓的“隐语之用,被于纪传;大者兴治济身,其次弼违晓惑。”危难时机,睿智地采取幽默诙谐的故事和寓言、暗语来表达真实意图,这是谐词与隐语有效结合、从而修身治国的典范,正所谓“盖意生于权谲,而事出于机急;与夫谐辞,可相表里者也”。

谐讔的诗教与娱情功能是相辅相成的两个方面,文学回归本体是文学发展的必然要求,谐讔文体的娱情功能则是这一文学发展趋势的体现;儒家思想在中国思想史上的绝对统治地位则是诗教功能得以实现的有力保证。因而谐讔风尚和文体的发展是文学与社会发展共同作用、相互较量的结果,谐讔的娱情功能与“文以载道”的诗教观可谓此消彼长。当然,立于“征圣宗经”立场之上的刘勰,对“谐辞隐语”的宣泄和娱乐作用有着一定的肯定态度,但其最为推崇的还是兼具娱情和诗教双重功能的谐讔文。

王慧娟,南京大学中文系博士生。