延边朝鲜族地区女性劳动力流动与留守研究

2015-09-29刘伟江吉林大学数量经济研究中心长春130012

刘伟江,丁 一(吉林大学数量经济研究中心,长春 130012)

延边朝鲜族地区女性劳动力流动与留守研究

刘伟江,丁一

(吉林大学数量经济研究中心,长春 130012)

本文利用国家计生委2011年对吉林省中朝边境地区人口流动的抽样调查数据对我国延边朝鲜族地区的女性劳动力流动与留守问题进行分析。研究发现女性劳动的外流决定显著的受到家庭中学龄前儿童数量、婚姻状况及本地劳动力市场成熟程度的影响;对于本地非外出的女性劳动力其短期外出规划会受到家庭中是否已有劳动力外出等多个变量的影响,而长期外出规划则仅仅受到其当前劳动分工的影响;相对于非留守女性,留守妇女的家庭负担主要来自于抚育子女。

延边朝鲜族地区;女性劳动力;流动;留守

引言

20世纪90年代以来,我国农村劳动力向城市,尤其是向东部沿海地区流动的规模不断扩大,劳动力由边际生产率较低甚至为零的农村部门流入到边际生产率较高的城市部门,不但缓解了我国农村大量剩余劳动力的问题,同时也有助于缓解城乡间收入差距的问题。但在一些特殊的地区却因为劳动力大量流失导致了农业老龄化、农业女性化、甚至是人口负增长等问题。其中,延边朝鲜族地区这一现象尤为突出。自建国以来,我国朝鲜族人口自然增长率逐年降低,在1996年,开始出现连续十几年的人口负增长现象,并一度达到了全国最低水平。根据全国第六次人口普查数据显示,我国2010年朝鲜族人口数为736991人,而1996年的朝鲜族人口数则为854510人,即相当于年平均下降了0.98%,另外,延边地区朝鲜族人口所占比例也由 1949年的63.4%大幅度的下降到了2010年的36.6%,已接近我国成立少数民族自治区的临界数值。地区劳动力的大量流失,人口的负增长在经济发展,地区稳定和民族文化传承等多方面都给延边朝鲜族地区带来了隐患。

为了缓解延边地区朝鲜族人口负增长的问题,延边州政府已经在2009年起出台了包括鼓励生育二胎和发展经济特别是农村经济等政策。但要从根本上解决这一问题,就要对造成延边地区朝鲜族劳动力大量外流、生育率低等问题的影响因素进行分析。谭克俭 (2009)通过对山西农村女性流动人口进行研究发现农村女性人口流动会导致农村生育人口结构改变的同时,还会降低农村人口总量及生育水平,另外也会加剧农村婚姻市场的挤压情况[1]。近年来,延边地区朝鲜族女性劳动力外流的趋势愈来愈明显,许多单身女性劳动力通过婚姻的方式作为跳板嫁入韩国,农村年轻女性的减少,直接导致了结婚难的现象,严重的地方甚至出现了“光棍村”。因此,本文以延边地区朝鲜族女性劳动力为研究对象,通过模型对其流动选择的影响因素进行了实证分析。

与现有大部分研究不同的是本文还对延边朝鲜族非外出的女性劳动力进行了分析。作为外出的替代选择,若可以通过行政等手段提高农村地区女性的福利,例如改善儿童和老年人的公共福利,提供更多的政府支持,如医疗、信贷及非农就业方面的支持,可以在一定程度上缓解留守女性的家庭负担,同时公共服务的推广也同样有益于文化水平较低没有外出的劳动力。因此,充分了解农村留守女性的福利状况,对地区政府制定相应政策和地区经济增长有着重要的意义。

一、文献综述

改革开放以来,随着城乡间劳动力流动政策的松动,大量农村劳动力流入城市促进了我国经济发展的同时,也对我国农村劳动力市场结构造成了影响。目前已有大量文献对劳动力流动进行分析。Lall,Selod和Shalizi(2006)针对发展中国家劳动力流动问题进行综合研究,其研究结果表明个人因素如年龄、性别、受教育水平,家庭因素及本地经济等因素均会对劳动力的流动选择产生影响[2]。国内方面:周皓(2004)则通过对第五次普查数据进行分析发现,目前家庭迁移是农村个体迁移的一个重要特征,所以家庭因素也同样在劳动力外出决定中起到作用[3]。而针对女性劳动力也有许多学者对其外出的原因及决定因素进行了研究。袁霓(2009)证实农村女性劳动力在向城市流动的过程中明显受到家庭及性别因素的影响,同时其自身的特点及其家庭、社会地位也会影响其迁移决定[4];段成荣、张斐(2010)通过使用2005年全国1%的抽样数据对影响外出女性劳动力收入的因素进行了分析,证实个人因素、流动特点、职业特点及性别特征均会对收入产生影响[5]。在现有的研究中,对延边朝鲜族这一人口结构极为特殊的地区女性选择外出进行研究的文献却相对较少。林明鲜(2006)对延边朝鲜族女性进行研究发现仅仅为寻求出国之路而选择涉外婚姻的个体不在少数,而且朝鲜族个体离婚数量的增加与涉外婚姻之间存在关联[6];王化波(2011)认为稳定当地现有的育龄女性和吸引更多的育龄女性流入是解决当前朝鲜族人口负增长问题的方法之一[7]。但现有的研究文献中仍欠缺对延边朝鲜族女性劳动力流动选择的具体影响因素进行实证分析。

在留守女性福利方面,当前大部分研究认为外出劳动力的汇款是留守个体福利增加的来源。外出劳动力的汇款增加了家庭经济收入,减少了留守女性的经济负担,同时也会降低其劳动供给的意愿;而家庭中劳动力数量的减少,却使得留守女性在独自照顾子女的同时还要兼顾家务劳动或农业劳动,造成了留守个体福利的损失。王嘉顺(2009)通过对广东省留守女性调查研究发现其婚姻幸福感与外出劳动力收入、住房质量、子女教育负担、老人健康负担以及夫妻交流互动等因素均存在显著地相关性[8];张原(2011)认为当前我国留守女性的家庭分工和劳动供给模式虽然有利于在短期内改善家庭的经济状况,但同时也加重了女性在家庭事务、工资性工作和农业劳动方面的负担,因此会对家庭的长期利益和家庭成员的长期福利造成损害[9]。随着我国劳动力市场的不断完善发展,劳动力平均收入和家庭生活水平得到了很大的提高,根据de Brauw和Giles (2008)认为我国劳动力外出总体上给家庭的生活水平带来了正向影响[10],但对留守女性福利的影响仍没有得到统一结论,现有文献中对留守女性福利的分析主要是从婚姻幸福角度进行研究,且基本为定性分析。因此,本文从定量定性两个方面出发对延边朝鲜族留守女性劳动力的劳动分工、家庭负担等进行了具体研究。

三、数据描述

本文使用了2011年我国三类地区的调研数据,其中选取了延边朝鲜族聚集的地区作为研究样本,重点对这一民族地区农村女性劳动力的流动与留守情况进行了分析研究。数据共包含两个部分,第一部分为个人信息,如年龄、性别、受教育程度等;第二部分则为家庭信息,如拥有土地数量、经济来源及住房情况等。对调研数据加以整理,删去重要数据缺失,在校学生及丧失劳动能力的样本后,研究样本量为3310个个体,其中女性样本1540个。外出劳动力为1630个,占了总样本的49.245%,其中女性流出个体占了总流动样本的46.933%。

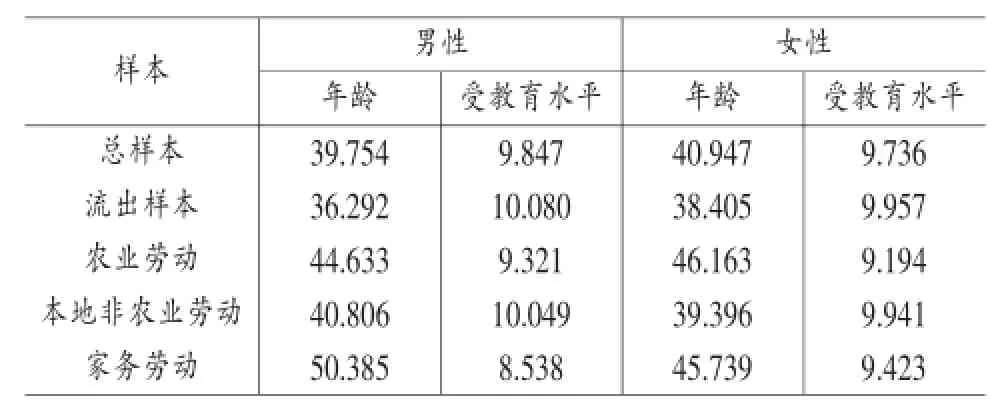

为了更深刻的了解延边朝鲜族地区女性劳动力的总体情况,在下表1中,通过对比的方式,给出了参与不同劳动分工的女性和男性劳动力的年龄、受教育年限的基本统计情况。根据表1可知,不同劳动分工中男性及女性劳动力的年龄、受教育水平的总体分布情况大体一致,外流样本整体年龄均值最小、受教育水平最高,而从事农业劳动的样本平均年龄最大,值得注意的是从事家务劳动的两性样本统计情况存在一定的差异,其中从事家务劳动的男性个体平均年龄明显较大,而受教育水平也远低于从事其他劳动的样本;从事家务劳动的女性个体其年龄均值则低于从事农业劳动的样本,且受教育水平也高于从事农业劳动的样本。这在一定程度上表明了影响劳动分工的决定因素存在着性别的差异。

表1 个体年龄、受教育情况(样本均值)

再对女性样本进行统计发现,外出的女性个体有765个之多,几乎占了总样本的半数,其中94.778%的个体外出目的是务工经商,表明当前延边朝鲜族地区女性劳动力的流动已由传统的“依附移民”转变为“自主移民”。外流女性劳动力学历水平主要集中在初中,未上小学的劳动力所占比例最小;而年龄水平则主要集中在25-34岁和45-54岁这两个年龄段。

对适婚年龄的女性样本加以统计发现,18岁到35岁的单身女性样本共303个,其中201个个体流出,占了总体的66.337%,这一统计结果揭示了当前我国延边朝鲜族地区婚育年龄女性流失严重,很大程度上直接导致了延边地区人口负增长,老龄化等问题。另外,对外出目的地进行统计发现,外出女性样本中70.104%的个体流入国外,由于我国朝鲜族个体在语言、文化及习俗等多方面接近韩国,所以其主要流入地为韩国。作为男性多于女性的国家,韩国很多男性娶其他国家的女性为妻,其中迎娶我国朝鲜族女性的数量最多,仅在2004年的25594件跨国婚姻中就占了72%,在韩国国际婚姻中占第一位。

四、实证分析

为了进一步对延边朝鲜族女性劳动力的流出与留守情况进行研究,本文从以下三个方面分别进行了统计及实证分析。

(一)劳动力外流影响因素分析

本文通过二元logit模型对延边地区朝鲜族劳动力外流的影响因素进行研究,其中自变量选取年龄(age),受教育程度(school year)和婚姻状况(married)作为个人信息,其中,对于劳动力的婚姻状况选用虚拟变量进行描述,将没有配偶的劳动力作为参照组定义为0,而有配偶的劳动力则定义为1;其次选取了包括家庭中劳动力人口数量 (family labor force),人均土地数量(landing),学龄前儿童(preschoolchildren)及老年人数量(old person)在内的家庭信息,文中将5岁及以下的个体视为儿童,而60岁及以上的个体定义为老年人;最后,还选取了本地从事非农业劳动人口比例(soff-farm)和地区人力资本水平(edyear)两个变量作为乡村变量,其中地区人力资本水平变量根据Rauch(1993)和Acemoglu and Angrist(2000)中所使用的方法,通过劳动力个体的平均受教育年限进行度量,尽管这种度量方法只是简单的通过算数平均定义,但却给出了乡村劳动力生产水平的整体状况[11,12]。另外本地从事非农业劳动人口比例变量在一定程度上给出了本地劳动力市场的成熟程度。

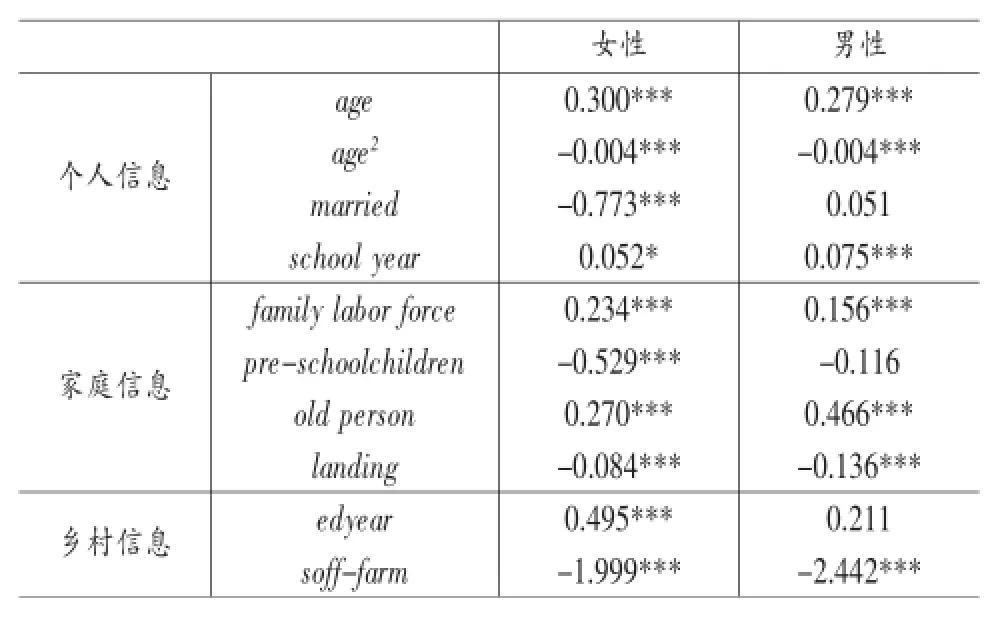

表2 劳动力外流影响因素

估计结果在上表2中给出,男性和女性劳动力的回归结果大致相同。随着年龄的增加劳动力外出的概率先增加,在达到某一临界值时开始下降,其中女性的临界值为37.5岁,而男性劳动力的临界值则略低于女性约为34.9岁。另外,劳动力个体的受教育水平、家庭中劳动力数量、60岁以上老年人数量和地区人力资本水平均显著的促进个体流出;而人均土地数量和本地从事非农业劳动人口比例两个变量则显著的抑制个体外流。

在结果中需要注意的变量是个体的婚姻状况和学龄前儿童的数量,其结果存在着明显的性别差异。对女性劳动力而言,是否具有配偶会显著的影响其是否外出的选择,单身的女性劳动力流出的可能性更大;而这一变量对男性劳动力外流选择的影响并不显著。同样,家庭中学龄前儿童数量的增加也会显著的抑制女性的流出,而对男性劳动力影响不显著。

(二)本地女性劳动分工

在了解延边朝鲜族地区女性劳动力外出的影响因素后,本文选择继续对留在本地没有外出的女性进行研究。首先通过多元模型对非外流女性的劳动分工影响因素进行回归分析。其中因变量分为三类,选取从事家务劳动的女性样本作为参照组定义为0,而从事农业劳动和本地非农业劳动的女性则分别定义为1和2。考虑到家庭中其他个体外出可能会在一定程度上会影响家庭收入,进而对家庭中女性的劳动选择产生影响,因此回归中自变量除包括二元回归中使用的变量外,还增加了家庭中是否有劳动力外出这一因素。具体回归结果见下表3。

表3 本地女性劳动分工影响因素回归

与二元回归结果不同,年龄和受教育水平对本地女性劳动分工的影响并不显著,而配偶和子女则均显著的抑制女性劳动力从事农业或非农业劳动,可见,朝鲜族女性成家生子后主要从事家务劳动的传统劳动分工观念仍存在影响;另外,乡村整体人力资本水平的提高和本地劳动力市场的成熟均显著促进女性劳动力加入到非农业劳动中;最后,相对于从事家务劳动而言,家庭中存在劳动力个体外流的情况在1%的显著性水平下抑制女性从事非农业劳动,而对其选择从事农业劳动的影响则并不显著。

为了进一步对女性劳动力的流动进行研究,本文还对当前本地非外出女性的未来外出意愿进行了分析。统计发现,在775个本地女性样本中有32%的女性未来有外出规划。对本地女性劳动力未来外出意愿的影响因素进行回归分析发现,其仅受到婚姻状况、受教育水平、本地市场成熟度、家庭中是否有劳动力外流和在本地从事的劳动类型几个变量的影响。其中家庭中有劳动力外流在1%的显著性水平下促进个体的外出倾向。为了更为清晰的理解本地女性未来外出意愿的情况,我们对样本进行分类比较,通过模拟的方法进行更为直观的比较。

图1 不同劳动分工个体外出意愿

图2 不同家庭个体外出意愿

在图1和2中分别给出了在特定情况下,从事不同劳动分工和来自不同家庭的本地女性劳动力未来外出意愿与其受教育水平之间的关系。其中,本文将个体设定为未婚女性,且本地市场成熟度取均值0.225,而图1中同时设定个体来自于有劳动力流出的家庭,模拟结果如图1中所示,随着个体受教育水平的增加,从事不同劳动的个体未来流出的概率均增加,同一受教育水平下,从事非农业劳动的个体外出概率始终高于从事农业和家务劳动的个体。在图2中,设定个体为从事农业劳动的未婚女性,比较发现:受教育水平相同时,家庭中有劳动力外流的女性未来外出意愿显著的高于家庭中没有劳动力外流的女性。

对未来有外出规划的本地女性进行统计发现,42.339%的个体在近三年(短期)内打算外出,而其余个体短期内并无具体外出规划,因此,我们可以进一步的将样本划分为无外出规划的个体、短期内规划外出的个体和长期规划外出的个体。再次进行多元回归,可以得到以下结论:本地女性短期内外出规划受到个体年龄、婚姻状况、乡村人力资本水平、本地劳动力市场成熟程度和家庭中是否已有劳动力外出几个变量的影响;而个体长期的外出规划则仅仅受到其当前劳动分工的影响,值得注意的是上述研究中显著影响女性当前是否外出和劳动选择的学龄前儿童、老人和人均土地数量三个变量对女性未来外出规划的直接影响并不显著,但可以通过影响女性劳动选择进而影响其长期外出规划,另外,本地劳动力市场成熟程度虽会抑制女性劳动力选择外出,但却对其规划短期内外流有着促进作用。

对本地女性规划的未来外出目的地进行统计发现,规划外出的女性中有70.565%的个体计划向国外流出,几乎所有个体都选择了韩国。可见我国延边朝鲜族个体利用语言、文化优势劳务输出到韩国打工或跨国婚姻的途径已相对成熟。

(三)留守妇女福利及汇款

延边朝鲜族地区大量的男性劳动力外流使得这一地区留守妇女的数量日益增加,逐渐成了一个不容忽视的社会现象。当前,我国农村地区留守妇女规模不断扩大,这不但在很大程度上改变了农村家庭的劳动分工模式,同时也对农村的医疗、养老、社会保障、教育基础设施建设及妇女权益维护政策提出了新的要求。李实 (2001)研究证实在农业劳动中,农村女性劳动力所获得的劳动报酬率要高于男性劳动力,而在非农业劳动领域中,则正好相反,女性的劳动报酬率显著地低于男性劳动力[13],因此,在考虑家庭整体收益最大化时,这种家庭中男性劳动力外出务工,而其配偶留守的半流动家庭分工模式具有一定的合理性。

在半流动家庭的分工模式中,一方面,家庭总体经济收入的增加改善了其生活水平,同时,女性在家庭事务中决策权也得到了增加,这些都增加了留守妇女的福利;但另一方面,半流动家庭中的妇女要承担家庭中老人的赡养、子女抚育等家庭责任的同时,还需要参与到农副业生产、工资性劳动和家庭对外交往等市场及社会活动之中,这些繁重的生产及家务劳动在很大程度上导致了留守妇女福利的损失,同时也导致了诸如子女教育质量难以保障,留守妇女身心健康问题突出等等的许多目前普遍存在于留守家庭中的社会问题。

对延边朝鲜族地区的留守妇女进行研究,统计发现删除重要数据缺失的样本后当前留守妇女样本共121个,平均每个家庭中学龄前儿童和老人数均不足一个,相对于我国其他农村地区而言,延边地区留守妇女的家庭负担相对较轻,福利损失较小。另外对留守妇女的劳动分工进行统计发现,整体分工情况相对均衡,从事农业劳动的个体为48个,家务劳动的个体为36个,其余皆从事本地非农业劳动,再对半流动家庭的收入状况进行统计发现,有82.645%的外出配偶向家庭汇款,而其中66.942%的汇款是家庭主要经济来源,可见,在延边朝鲜族地区外流劳动力汇款不仅仅是改善了该地区半流动家庭的生活水平,甚至在很大程度上是支撑家庭的经济支柱。因此,研究留守妇女福利的重要部分就是对其家庭中外出务工人员汇款进行研究,在下文中,主要针对汇款的金额进行了分析研究。

本文通过Tobit模型对外出劳动力汇款数量的影响因素进行回归分析,模型设定如下:

其中,因变量Y表示一年之中的汇款数额,自变量X、R则分别表示样本的部分个人及家庭信息变量,ε为随机误差项。其中汇款数量Y的单位为千元,对于没有汇款的样本Y取值为0,而汇款数量超过20000元的家庭则将汇款数定为20000元,因此,考虑到截断数据回归的准确性,我们采用Tobit模型进行回归,其估计结果在下表4中给出。

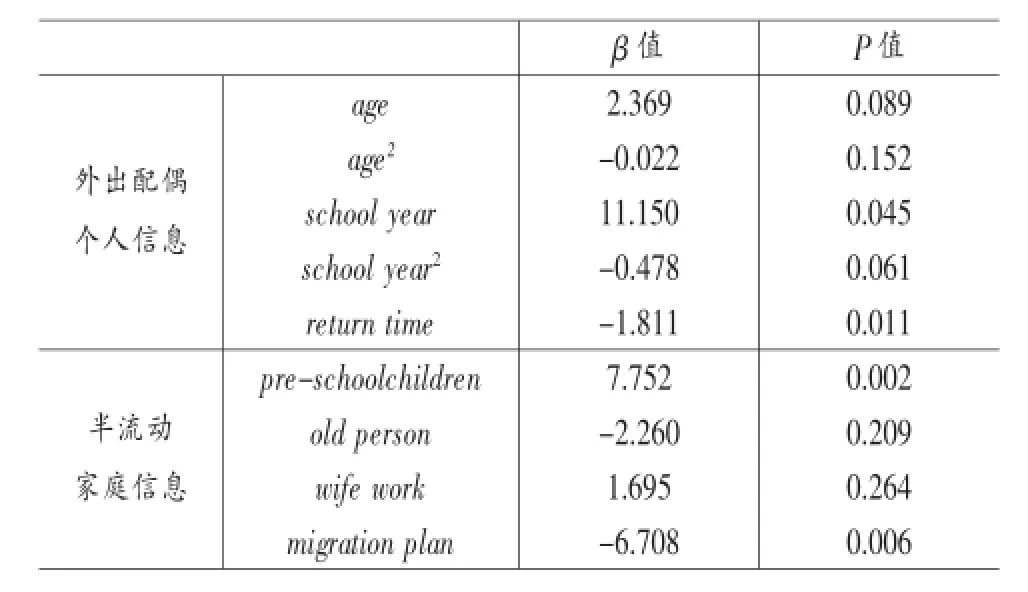

回归自变量中表示个人的信息包括了外流劳动力的年龄、受教育水平和一般多久返家一次(return),而家庭信息R中则包括了家庭中学龄前儿童数、老人数量、留守配偶所从事的劳动分工(wife work)及配偶未来的外出意愿(migration plan)。其中返家的间隔时间具体分为半年内、一年、一年半、两年、两年以上及未曾返回六类,其余变量取值同上文。

表4 外出配偶汇款数量估计结果

根据实证结果我们可以得出除半流动家庭中老年人数量和留守妇女在本地劳动分工中的选择外其他变量均显著的影响汇款数额。这一结论与李强(2008)实证结果相矛盾,其回归结果证实是否有需要赡养的老人对汇款数额有显著的影响[14],这可能是由于本文的研究对象延边朝鲜族地区留守家庭中老人相对数量较少造成的,每个留守妇女平均需要赡养0.388个老人和0.306个学龄前儿童,而在非留守家庭中女性则需要赡养0.458个老人和0.179个儿童,可见相对于赡养老人,抚养学龄前儿童才是留守妇女的主要负担,造成其主要的福利损失,同时回归结果中学龄前儿童的数量增加会显著的促进汇款数量也进一步证实了这点。

另外,外出个体返家的间隔时间和留守妇女未来是否有外出意愿也都会显著的影响汇款金额。其中,外出个体返家间隔时间越长其汇款数量越少,而留守妇女未来有外出规划的情况也会很大程度上减少汇款,这也就证实了劳动力的外出是短期还是长期永久性的迁移对汇款数额存在显著影响。延边地区劳动力外出汇款的用途大致可分为两类:一是用于家庭在本地的生活开销如养育子女;二是用于储蓄及投资。如果个体只是暂时性的外出务工,增加汇款的方式可以尽快改善家庭在本地的生活水平同时,增加家庭在本地的储蓄及投资如购置房屋或资本投资,为其之后的回流奠定基础、增加保障,出于这种目的暂时性外流的劳动力汇款金额较高,在很大程度上改善了留守妇女的福利。

五、结论及讨论

本文对我国延边朝鲜族地区女性劳动力的劳动分工及留守妇女的福利问题行进了具体统计及实证研究。并根据相应的结果得出以下结论:

与男性劳动力相比,延边朝鲜族地区女性劳动是否选择外流的决定除显著的受到自身年龄、受教育水平、家庭中劳动力和人均土地数量等因素的影响外还受到家庭中学龄前儿童数量和自身婚姻状况的影响,可见在延边朝鲜族地区,尽管“男主外女主内”的传统文化已有一定程度上的改变,但相对于男性而言,女性劳动力在劳动分工中仍更易受到配偶及子女这些家庭因素的影响。另外本文也研究了乡村因素对女性劳动分工的影响,结果表明本地劳动力市场成熟程度的增加对男性和女性个体外出务工的选择均会产生抑制作用,而乡村整体人力资本水平的增加则仅对女性流动选择带来影响,对男性劳动力影响并不显著。

对于未发生流动的本地非外出女性劳动力,研究发现其个体年龄、婚姻状况、乡村人力资本水平、本地劳动力市场成熟程度和家庭中是否已有劳动力外出几个变量会对其短期外出规划产生影响,而未来长期的外出规划则仅仅受到个体当前劳动分工的影响。从事非农业劳动的个体未来外出意愿最为强烈,而受教育水平相同的情况下,家庭中有劳动力外流的女性未来外出意愿显著的高于家庭中没有劳动力外流的女性。

最后,通过比较本地留守与非留守妇女证实延边朝鲜族地区留守女性的家庭负担主要来自于抚育子女,对于老人的赡养相对于其他非留守妇女其负担较轻,并未增添福利损失,而作为大部分家庭主要经济来源的外出汇款数额则除受到外流个体个人因素的影响外,还主要受到其外流是暂时还是永久性迁移的影响,但遗憾的是在我们的半流动家庭样本中几乎所有外出配偶流入地均为韩国,因此本文无法对不同流入地与汇款金额的关系进行比较。

[1]谭克俭.山西农村女性流动人口的人口学分析[J].中共山西省委党校学报,2009(6).

[2]Lall S V,Selod H.Rural-urban migration in developing countries:A survey of theoretical predictions and empirical findings[M].World Bank Publications,2006.

[3]周皓.中国人口迁移的家庭化趋势及影响因素分析[J].人口研究,2004,28(6):60-69.

[4]袁霓.中国农村女性劳动力迁移的实证分析[J].南方人口,2009,24(1):30-34.

[5]段成荣,张斐,卢雪和.中国女性流动劳动力收入状况及其影响因素分析[J].妇女研究论丛,2010(4):29-34.

[6]林明鲜,申顺芬.婚姻行为中的资源与交换——以延边朝鲜族女性的涉外婚姻为例[J].人口研究,2006,30(3):50-55.

[7]王化波,王鑫.延边朝鲜族人口迁移的影响因素研究[J].人口学刊,2011(2):69-74.

[8]王嘉顺.农村留守妇女婚姻幸福感的影响因素——基于广东五市的数据分析[J].南方人口,2009,23(4):50-57.

[9]张原.中国农村留守妇女的劳动供给模式及其家庭福利效应[J].农业经济问题,2011(5):39-47.

[10]De Brauw A,Rozelle S.Migration and household investment in rural China[J].China Economic Review,2008,19(2):320-335.

[11]Rauch,James E.(1993).Productivity gains from geographic concentration of human capital:Evidence from the cities[J]. Journal of Urban Economics,34,380-400.

[12]Acemoglu,Daron&Angist,Joshua(2000).How large are human capital externalities?Evidence from compulsory schooling laws:In Ben S.Bernanke,&Kenneth Rogoff(Eds.),NBER macroeconomics annual,Vol.15.(pp.9-59)Cambridge,MA:MIT Press.

[13]李实.中国农村女劳动力流动行为的经验分析[J].上海经济研究,2001(1):38-46.

[14]李强,毛学峰,张涛.农民工汇款的决策,数量与用途分析[J].中国农村观察,2008(2):2-12.

[15]韩亚福.韩国光棍“抢”走了中国的朝鲜族女性[N].南都周刊,2008-01-23.

Female Labor Force in Yanbian Koreans Area:Migration or Home-remaining

LIU Wei-jiang,DING Yi

(Center for Quantitative Economics of Jilin University,Changchun Jilin 130012,China)

Using the population outflow data surveyed by the National Population and Family Planning Commission in 2011,this study examines migration and home-remaining of female labor force in Yanbian Koreans.The results show that pre-school child,spouse and labor market were significant factors for migration;Short-term migration plan of no-migrant female will be effected by some factors like whether there is a labor outflow in the family,but the long-term plan can only effected by labor force allocation;Relative to the no-migrant female,the family burden of left-behind women mainly comes from the offspring.

Yanbian Koreans Area;Female labor force;Migration;Home-remaining

F249.27

A

1007-0672(2015)02-0117-06

2014-09-16

本文是国家社会科学基金项目《人口迁移与延边朝鲜族人口负增长关系研究》(项目批准号13BRK023)的中期成果;教育部人文社会科学重点研究基地自选项目(JLUCQE14006)。

刘伟江,女,吉林长春人,吉林大学数量经济研究中心教授,研究方向:实验经济学和经济模拟方向;丁一,女,吉林长春人,吉林大学数量经济研究中心博士生,研究方向:实验经济学和经济模拟方向。