社会质量、社区能力与城市居民的能力贫困

2015-09-25徐延辉龚紫钰

徐延辉++龚紫钰

摘 要:传统的贫困理论主要以收入高低来衡量贫困,忽视了贫困的非经济因素及其动态性特征。依据能力贫困理论,分析社会质量及社区能力对城市居民能力贫困的影响。研究显示,在社会质量指标中,社会经济保障、社会凝聚及社会赋权水平越高,个人能力贫困程度越低;而社区能力的提升可以显著降低城市居民的能力贫困程度。

关键词:社会质量;社区能力;能力贫困

作者简介:徐延辉,厦门大学公共事务学院教授,博士,博士生导师(福建 厦门 361005)

龚紫钰,厦门大学公共事务学院博士研究生(福建 厦门 361005)

改革开放以来,经济社会体制的变革打破了城市原有的格局,城市贫困问题日益突出。虽然我国政府在反贫困工作方面取得了巨大成就,但在反贫模式上依然存在过分强调物质投入、忽视贫困人口主观能动性的问题,导致贫困人口过度依赖救济而难以最终脱贫。这一困境的形成与传统贫困理论将“贫困”仅仅定义为物质资源和收入的匮乏有关。事实上,贫困不仅指代收入低,它还意味着获得基本物质生存机会的可行能力的缺乏。因此,提高贫困人群的生存和发展能力,对于突破当前扶贫工作瓶颈、提升扶贫工作成效具有重要意义。本文从能力贫困角度出发,依据社会质量和社区能力理论研究城市居民的贫困问题,在此基础上提出改善城市居民能力贫困的对策建议。

一、相关研究及本文假设

1. 能力贫困的概念与内涵

贫困研究存在经济视角、能力视角和社会视角,分别关注经济贫困、能力贫困与社会排斥{1}。本文主要关注能力贫困。联合国开发计划署(UNDP)在其1990的《人类发展报告》中就指出,贫困不仅是收入不足,更是基本生存与发展能力的匮乏,应该从多个角度去看待贫困问题,首次提出“能力贫困”概念,并建议使用能力贫困指标来考察人口中缺乏发展能力的人口数量及比重,其中能力主要包括三个方面,即基本生存能力、健康生育能力和获得知识与接受教育的能力{2}。“能力贫困”成为贫困研究领域一个日益受到重视的概念

能力最初是心理学关注的一个重要概念,通常是指人们完成某种活动所必须具备的特征,能力高低直接影响到活动效率。与心理学强调微观因素不同,社会学更关注“社会”因素及其对能力的影响。阿玛蒂亚·森(1999,2003)认为,“贫困不只是意味着比别人更穷,它还有一个核心概念,即获取和享受正常生活的可行能力的不足,而可行能力指的是一个人所拥有的、享受自己有理由珍视的那种生活的实质自由”{3},一个人的可行能力不仅包括健康、教育等基本要求得到满足,而且还包括参与社会生活,取得各种各样的社会成就等{4}。能力贫困概念的提出使人们对贫困的认识超越了传统的含义,引导人们关注政治、文化、制度等社会因素对贫困的影响。本文从社会学角度出发研究能力及其影响因素,强调人作为社会人的需求及其特征,关注能力的社会性内涵。本文认为,“能力”是一个多维度的概念,是个人有可能实现的各种功能性活动的组合,既包括生存能力,也包括发展能力,而“能力贫困”是指个人在资源的占有和支配方面处于匮乏状态,难以通过与社会环境的有效互动实现社会所认可的功能性活动。

2. 能力贫困的测量

贫困测量与贫困定义有关。世界银行(1990)把无法获得最低生活标准的能力定义为贫困,测量指标包括收入或消费、医疗卫生、预期寿命和识字能力等{5}。开发援助委员会(DAC)则以政治、经济、社会、人类和保护五个方面的能力综合测量贫困{6}。从2010年开始,UNDP使用多维贫困指数(MPI)来测量多维贫困人数及每一个多维贫困家庭的贫困程度,MPI的维度指标包括健康、教育以及生活标准等。近年来我国学者尚卫平和姚智谋{7}(2005)、陈立中{8}(2008)、胡军和王继新{9}(2014)开始致力于能力贫困的指标体系构建,通过标准化的量化方式对贫困状况进行测度。由于每个学者关注的侧重点不同,因此对能力的定义及测量的维度也不相同。Nussbaum(2003)认为,应该有一张能力“清单”来明确确定“能力”的中心维度,以避免不必要的随意性{10}。森(2004)则反对制定出一个通用的能力清单,认为这一做法忽视了不同研究的差异性{11}。Alkire(2007)则认为不存在一个适合于所有研究的、权威性的能力“清单”,研究者可以通过规范性的假设或现有理论、已有的数据、公众舆论选择以及经验分析五种方法来选择合适的测量项目{12}。

本文认为,Alkire关于能力维度选择方法的观点对实际的研究工作具有很强的指导意义,因为世界是多元化的,能力贫困概念及其测量必须考虑到国情和历史等具体的社会情境来确定,研究者可以在能力贫困基本维度的基础上,添加符合本土情境的相关指标。因此,参考现有的相关研究,在本课题组调查数据的基础上,本文选择了个人受教育程度、工作能力、居住环境、健康状况、社交生活、寻找资源能力及家庭关系、家庭经济状况8个项目衡量个人能力贫困程度。这些指标既强调社会成就取向的能力,也关注情感连接取向的能力。

3. 能力贫困的影响因素

关于能力贫困,我国学者刘爽{13}(2001)、段世江、石春玲{14}(2005)、方劲{15}(2011)、李小勇{16}(2013)、鲁子问、夏谷鸣{17}(2014)比较关注特殊地区和特殊人群的贫困问题,比如农村和城市地区、少数民族聚居区等地区的贫困表现,进而提出降低贫困的对策建议。这类研究虽有助于读者加深对我国能力贫困现状的了解,但缺乏对能力贫困影响因素的实证分析,只有邹薇(2012)利用多维贫困指数探讨了致贫原因,发现户主的职业、年龄、教育水平、家庭规模、地区特征等变量对多维度能力贫困程度产生影响{18}。邹薇的研究方法给本文带来很大启发,但是,该研究以经济学为视角,较少关注社会结构因素对能力贫困的影响,而能力贫困是一个多层次、综合性的社会现象,社会层面的因素必然会对其产生深刻的影响。社会质量理论是近年来研究社会问题的最新视角,引起了国内学者的关注{19},但直接应用该理论探讨能力贫困的文献较少,因此本文拟做一些尝试。

(1)社会质量与能力贫困

社会质量理论产生于20世纪90年代的欧洲,目前已成为国际社会政策领域的一个新的研究范式。在欧洲社会质量理论的开创者贝克(1997)等人看来,社会质量指的是公民在那些能够提升他们的福利状况和个人潜能的条件下,参与其共同体的社会与经济生活的程度{20}。社会质量衡量的是社会关系的质量在多大程度上能够促进个体发展和推动社会参与{21}。依据社会质量理论,人是作为“社会人”而存在的,个体的自我实现离不开社会关系,而社会关系的发展有赖于四个条件的满足:首先,人们必须有机会获得那些有助于互动实现的资源(社会经济保障);其次,社会制度和社会结构应该具有开放性(社会包容);再次,社会应该具备集体认可的价值和规范以促进共同体的形成(社会凝聚);最后,人们必须有能力参与社会互动(社会赋权){22}。这四个维度构成了衡量社会质量高低的主要指标。

从第一个指标来看,社会经济保障指的是人们获取可用来提升个人作为社会人进行互动所必需的物质资源和环境资源的可能性。一个具有高质量的社会必须能够保障人们的社会经济安全。社会经济安全要求社会能够提供高质量的就业,并且能够采取保护措施保障人们的生活水平以及对收入、教育、健康照顾、公共卫生等资源的享有,而教育、健康、收入等正是能力贫困中“能力”的几个核心维度,由此我们得到第一个假设:

假设1:社会经济保障水平越高,个人能力贫困程度越低。

社会质量的第二个指标是社会包容,关注的是人们能够接近并且被整合进那些构成日常生活的多样化制度和社会关系的程度,公民身份、社会排斥等概念是其核心议题{23}。社会包容的对立面是社会排斥,所谓社会排斥,是指感觉到被部分地或完全地排除在那些能够决定社会地位与公民身份的社会、经济、政治和文化系统的动态过程,{24}一个具有高质量的社会应该表现出最低限度的社会排斥。社会排斥与贫困关系密切,概念互相交叠,在森(2005)看来,社会排斥是造成能力剥夺的重要原因之一{25},而一个包容的社会则具有能够促进公民权利实现的多种制度安排,从而有效缓解贫困,由此得到本文的第二个假设:

假设2:社会包容水平越高,个人能力贫困程度越低。

社会质量第三个指标社会凝聚指向的是以团结为基础的社会认同,一个高质量的社会应该在共享的价值和规范的基础之上,增加集体认同、减少社会分化,实现社会成员的和谐共存。社会凝聚包括两个主要目标:一是减轻不平等和缩小社会差距;二是强化社会联结。虽然社会凝聚是一个描述社会层面特征的概念,但它对个人生活质量也有极大影响,研究表明,建立在社会资本基础之上的社会凝聚能够有效提升社会成员的福利水平{26}。由此,本文提出第三个假设:

假设3:社会凝聚程度越高,越能够降低个人能力贫困程度。

社会赋权是社会质量第四个指标,指的是个人的力量和能力在何种程度上通过社会结构发挥出来,社会结构能在何种程度上提高个人的行动能力{27}。“赋权”要求社会能够确保公民可以掌控自己的生活,并能利用各种机会实现自身发展,也即要增加人们对生活的选择自由;森的能力贫困理论更是把个人的自由视为社会发展的中心目标,并把重建个体的能力即增能,作为解决能力贫困问题的根本措施,而增能主要是通过社会赋权实现的,基于此,本文提出第四个假设:

假设4:社会赋权程度越高,个人能力贫困程度越低。

(2)社区能力与能力贫困

在全球化浪潮的冲击下,世界各国纷纷转向本土资源开发,社区能力对民众生活的作用日益凸显。而在中国大陆,伴随着改革的持续深入和社区承担的职能不断增多,社区基层组织与居民关系越来越密切,社区在人们生活中的作用越来越重要。为此,本文将社区能力作为一个重要的影响因素,探索社区能力对城市居民能力贫困可能产生的影响。

社区能力理论强调社区发展的主动性和基层参与的重要性,主张通过挖掘本土资源来促进经济社会发展,试图以提升社区成员的集体能力来影响发展机会。根据社区能力理论,社区并不是外界影响的消极接受者,它可以扮演积极的角色,并为了实现特定的目标而努力,这种去回应挑战并采取行动的力量就是社区能力的核心{28}。除了理论研究之外,社区能力理论也被用来探索一些实际的社会问题,其中包括反贫困问题的研究。社区能力理论主张通过赋权和增能,减少社会排斥,达到促进地区发展和提升个人福利的目的。Paugam{29}(2002)、钱宁{30}(2007)、陈福平{31}(2013)、徐延辉、黄云凌{32}(2013)的研究表明,通过社区能力建设来增加社区公共物品、解决贫困问题是一个可行的行动领域。由此,我们提出如下假设。

假设5:个人所在社区的社区能力水平越高,越能够降低个人能力贫困程度。

通过文献回顾可以发现,无论是社会质量理论还是社区能力理论,都与能力贫困理论具有逻辑一致性,而社会质量和社区能力之间也存在着密切关系。一方面,“社会质量关注的是个体作为社会存在的自我实现程度,因此,质量的意义必须通过个体的日常生活环境体现出来”{33},而社区正是日常生活的最主要场景,社区在调动资源、应对挑战、提升社区居民福祉等方面能力的高低正是社会质量的具体反映;另一方面,社区通过调动基层参与,挖掘本土资源等方式积极应对挑战并采取行动,在整个社会发展进程中扮演着日益积极的角色,社区能力的提升对于改善整个社会的发展质量又有积极的促进作用。现有的文献很少将社会质量和社区能力结合起来研究能力贫困问题。因此,本文拟采用定量研究方法,通过对调查数据的深度分析,揭示社会质量和社区能力对能力贫困的影响及其作用机制。

二、研究设计与变量测量

1. 数据来源及样本概况

本文主要使用本课题组在深圳市的问卷调查数据进行研究。课题组于2011年7~10月在深圳市进行问卷调查,调查对象包括在深圳工作、生活一年以上的常住人口。本文将在深圳工作和生活一年以上的常住人口定义为城市人口。调查抽样根据深圳各区人口比例、结构特点及社区类型采取多阶段分层抽样方法进行,共发放问卷1 300份,有效问卷1 010份。样本构成如表1所示。

2. 测量变量

(1)自变量:社会质量和社区能力

1)社会质量

第一,社会经济保障。本文选择个人月收入及家庭收入充足性作为社会经济保障的代表项目。前者对应的问题是“您个人每月平均收入是多少元”,在回归分析时采用对数形式;后者的问题是:“您的家庭收入相对于以下开支而言,是否充足:教育、住房、医疗费用、父母儿童照顾、日常开销”,对问题选项采用5点李克特量表评分(1=很不足,5=非常充足),经过因子分析及最大方差法旋转后,形成一个家庭收入充足性因子。

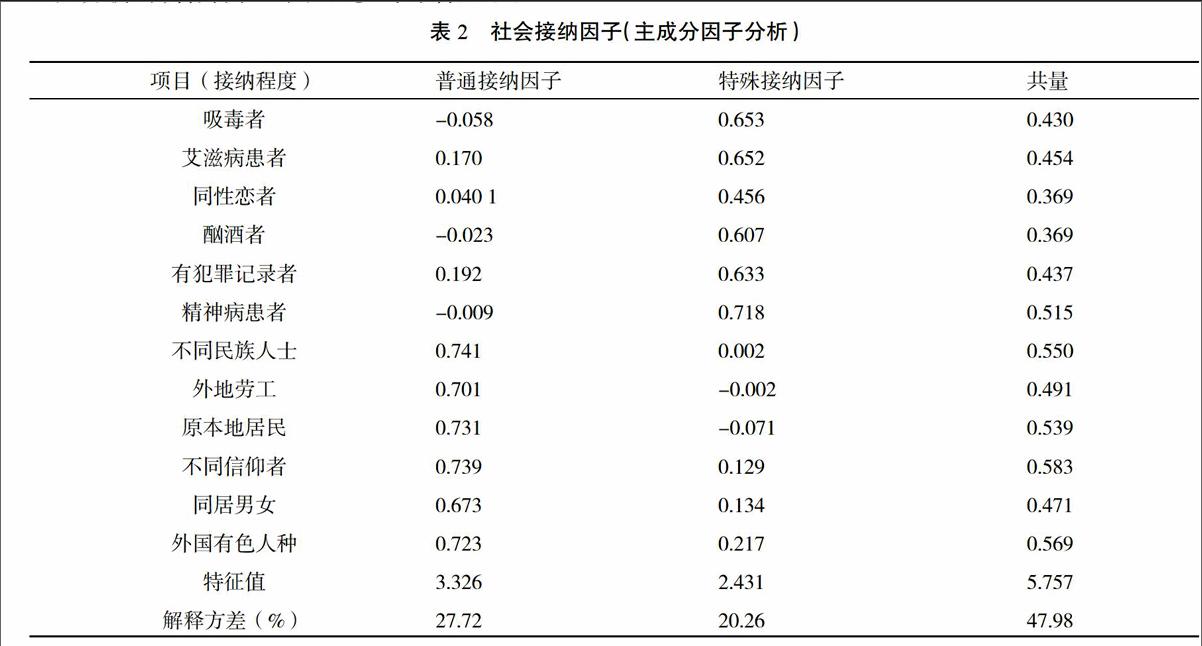

第二,社会包容。本文从社会接纳和社会平等两方面来衡量社会包容程度。问卷中对应社会接纳水平的问题是:“您能否接受下列人员做您的邻居”,问题以量表形式出现,答案选项为“不能接受”、“无所谓”、和“能接受”,分别赋值1~3分,进行因子分析后简化为两个因子,命名为普通接纳因子和特殊接纳因子,如表2 所示。在带入回归模型时,根据两因子对解释方差的贡献率进行合并,形成一个社会接纳综合因子,即社会接纳综合因子=普通接纳因子值×0.2772+特殊接纳因子值×0.2026。分值越高,社会接纳水平越高。

对于社会平等,我们给出了四条有关外地人的陈述,即“外地人如果有能力,应该有同样机会成为政治领导人”、“外地借读生应该有在当地参加高考的权利”、“外地人如果有能力,应该有同样机会成为企业主管”以及“外地人应该享有与本地人同样的社会保障待遇”,询问调查对象的同意程度,答案包括从“完全不同意”到“非常同意”五个选项,分别赋值1~5分,因子分析后得到一个社会平等因子。

第三,社会凝聚。代表项目是社会信任和社会认同。社会信任的测量方法是询问调查对象对不同人群的信任程度,答案选项从“完全不信任”到“完全信任”,分别赋以1~4分,进行因子分析后得到一般信任因子(医生、商人、雇主、老师、记者)、普通信任因子(陌生人、不同信仰者、外国人)和特殊信任因子(家人、朋友、邻居)。进行回归分析时,合并为一个社会信任综合因子。

对社会认同的测量是通过询问调查对象对于五种身份的认同程度实现的,答案选项从“非常不认同”到“十分认同”,对应分值为1~4分,然后进行因子分析得到两个因子,分别命名为国际认同因子(中国人、亚洲人、世界一员)及地区认同因子(本社区、本城市居民)。带入回归模型时,根据对解释方差的贡献率合并为一个社会认同综合因子。

第四,社会赋权。本文以是否参与上次人大代表选举(代表制度化的政治参与)以及社团参与状况来反映社会赋权水平。前者对应的问题是:“上次人大代表选举时您有没有投票”,答案分为“有”和“没有”;考察社团参与状况的问题为:“是否参加过以下团体:体育或娱乐团体;艺术、音乐、教育或文化团体;工会;政党;职业协会;与学校有关的团体;宗教团体;宗族组织”,将“从未参加”、“偶尔参加”和“经常参加”分别赋值1~3分后进行因子分析,得到政治性社团参与因子、娱乐性社团参与因子和信仰性社团参与因子。进行回归分析时,合并为一个社团参与综合因子。

2)社区能力

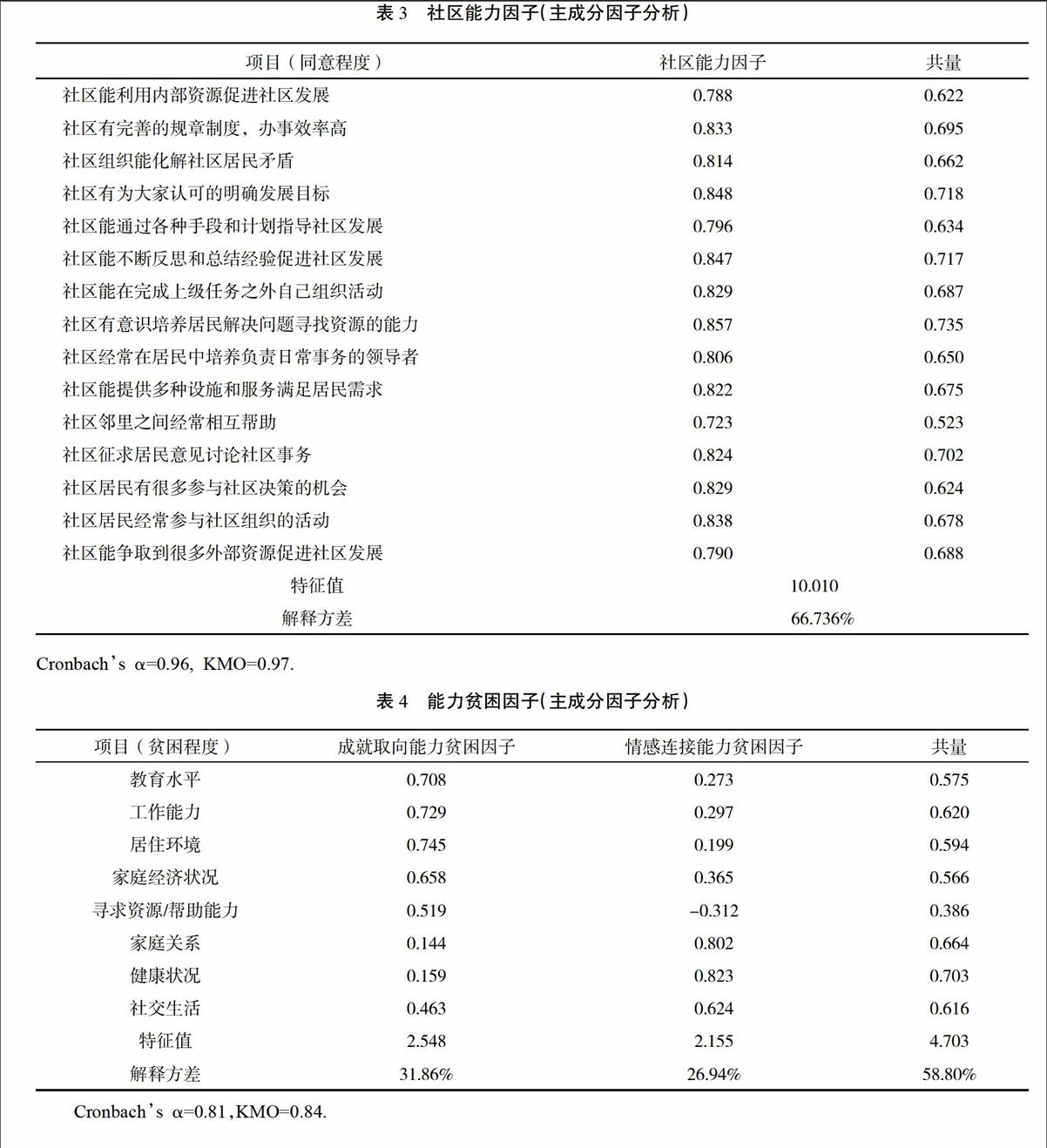

考虑到指标的可操作性,我们参照Labonte 和 Laverack的方法确定社区能力的测量项目,最终选择15个指标,由调查对象判断自己所在社区与这15条陈述的符合程度(1=非常不符合,5=非常符合)。进行因子分析后简化为一个社区能力因子,分值越高,社区能力水平越高。

(2)因变量:能力贫困程度

与从收入角度定义贫困不同,以能力识别贫困更关注那些对个人选择其所珍视的生活的自由的剥夺,这意味着同样的客观条件对于不同的个体而言具有不同的意义。因此,我们根据调查对象对自己八个方面能力状况的主观评价,来测量其能力贫困程度。问卷中对应的问题是:“请您对自己以下各方面情况进行评价”,对答案采用5点李克特量表评分(1=非常好,5=非常差)。为了简化这八条陈述,我们采用主成分法进行因子分析后得到两个因子,即“成就取向能力贫困因子”和“情感连接能力贫困因子”,进行回归分析时,根据两因子的方差贡献率合并为一个能力贫困综合因子,因子分值越高,表示能力贫困程度越深。

三、研究发现

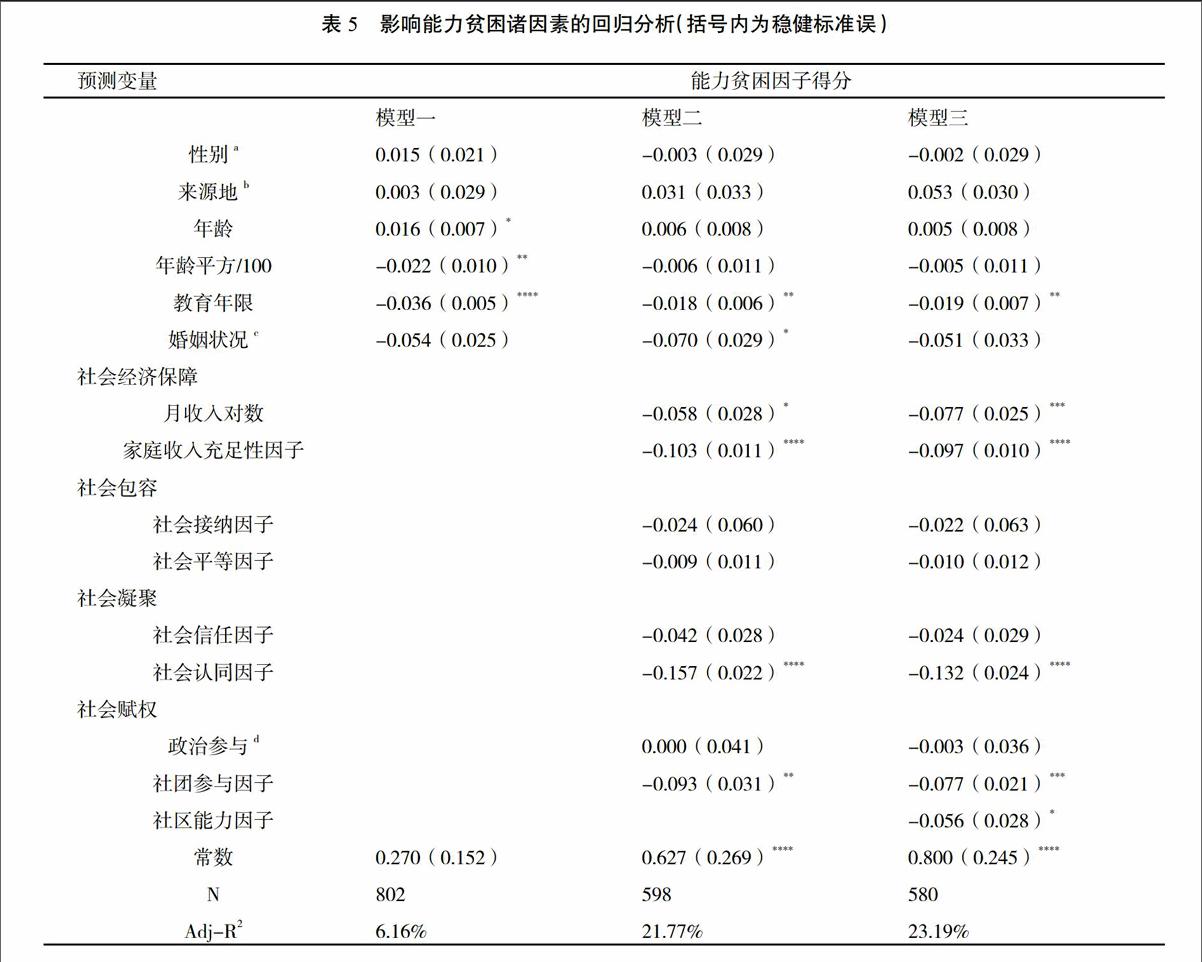

为了考察社会质量、社区能力对于能力贫困的影响,我们以能力贫困程度作为因变量,以社会质量的四个条件性因素以及社区能力因素作为自变量,以性别、来源地、年龄、年龄平方、教育年限和婚姻状况作为控制变量,最终建立三个回归方程模型(见表5)。需要特别指出的是,由于社区能力衡量的是一个社区在整体层面上的能力水平,所以居住在同一社区的居民在社区能力得分上高度相关,这违背了OLS回归的独立性假设,因此我们以社区来定义类群,以此来调整样本在社区层次上的集聚效应,得到稳健的方差估计。在模型一中只引入了控制变量,调整后的R2为6.16%,即单靠个体特征变量能解释6.16%的方差;模型二在模型一的基础上加入社会质量的四个条件性因素,R2达到21.77%,大大提高了模型的解释力;模型三进一步加入了社区能力因子,R2再次提高,达到23.19%。

根据表5的分析结果,我们有以下发现:

在模型一中,样本的年龄、年龄平方和教育年限等个体特征变量对其能力贫困程度有显著影响,但在引入社会质量和社区能力相关变量后,就只有教育年限的影响依然显著,表现为居民受教育程度越高,能力贫困程度越低;在模型二中,已婚人士的能力贫困程度比没有配偶者低,可见婚姻的缔结具有增进双方福利的功能。

在本研究中,我们更关注的是社会质量和社区能力对能力贫困的影响,因此将重点关注模型二和模型三的结果:

第一,社会经济保障对能力贫困程度具有显著影响。个人月收入越高,能力贫困因子得分越低;如果家庭收入相比于家庭开支而言越充足,则样本的能力贫困程度就越轻,假设1得到完全验证。“从能力角度研究贫困虽然反对把收入作为判断贫困的唯一标准,但都承认收入是评估贫困和不平等的重要变量之一,收入的相对剥夺会带来能力的绝对剥夺”{34},而家庭经济负担进一步加剧了个体将收入转化为功能性活动的困难。

第二,社区包容维度的社会平等因子和社会接纳因子均表现出对能力贫困程度的负向影响,但二者都没有通过显著性检验,假设2没有得到数据支撑。依据社会质量理论,社会包容能把人们整合到社会关系中,增加社会参与,促进社会增能{35}。社会包容的核心议题是社会排斥,社会排斥不仅是能力剥夺的一部分,还是造成各种能力不足的原因之一{36}。按照这种观点,社会包容水平的提升,应当有助于降低能力贫困程度,然而数据分析结果并未有力支持这一论断。

第三,在社会凝聚维度,社会信任因子的影响不显著,而社会认同程度的提高则能显著降低样本的能力贫困程度,假设3得到部分验证。贫困地区都存在着不同层面的资源匮乏问题,既有物质资源的不足,也有社会资源和人力资源的缺乏,其中社会资源的匮乏是造成贫困最主要的因素,因为它决定着其他类型的资源能否得到有效利用。社会信任作为一种重要的社会资源,能够通过信息共享、推动互惠互利的集体行动,促使人们改善社区及个人层面的贫困处境,然而本文的分析结果却未能证明社会信任对于减轻能力贫困具有显著作用。

第四,社会赋权维度的社团参与因子对能力贫困程度具有显著影响,但是否参与上次人大代表选举则与能力贫困程度的改变没有必然联系。数据分析结果显示,个体的社团参与水平越高,能力贫困程度越低,假设4得到部分验证。根据能力贫困理论,通过赋权和增能可以增加人们选择生活的机会和自由,而参与社团将是一个现实的增权途径。是否参与上次人大代表选举之所以对能力贫困程度没有显著影响,原因可能有二:一是参与选举的样本数量太少,只有14.2%的调查对象表示参与过最近一次的人大代表选举;二是“我国的基层人大代表选举制度还不够完善,选举缺乏合意性”{37},使得人们是否参与选举在一定程度上失去了实际价值。

表5还显示,社区能力对能力贫困具有重要影响,社区能力因子每提高1分,能力贫困得分就会降低0.056分,并且这一结果能够推论到总体,假设5得到完全证实。已有研究表明,社区能力对个人福利的影响主要通过两种路径来实现:一是构建合作网络,为社会成员提供公共服务;二是通过社会参与,获得社会资本和社会支持。“与政府绩效相比,社区能力对于提高城市低收入群体的满意度影响力更大”{38},本项研究也表明,提升社区能力对于解决居民能力贫困具有重要的实践价值。

四、结论与讨论

通过数据分析,基本证实了我们有关社会质量和社区能力与城市居民的能力贫困存在密切关系的假设,并形成了两个基本结论:

1. 能力贫困比收入贫困范畴更广泛

本研究表明,能力贫困与收入贫困概念在表征贫困程度方面存在重大差别。比较调查对象在能力贫困八个维度上的得分情况后可以发现,分值最高即贫困程度最深的是寻求资源或帮助的能力,这从侧面反映出当前我国社会保障、社会服务还不足以有效回应居民的需求。相对而言,人们对情感连接取向的能力状况比较满意。对能力指标的深入分析说明,人们的需求是多样化的,要达到特定的生活水准就需要不同的资源来支持;单纯的收入指标并不足以衡量人们的贫困程度,因此在制定反贫困战略时应当考虑人们的多维需求。

2. 提升社会质量和社区能力对于降低能力贫困具有重要意义

首先,提升社会经济保障水平是降低能力贫困的有效方法。经济增长本身并不必然带来社会的高质量,国家的经济发达与居民的能力贫困完全可能并存。因此在保障经济增长的同时,还要确保人们对教育、医疗、环境等领域社会服务资源的获取,普惠型社会服务应成为我国社会政策的一个重要组成部分。此外,建立健全完善的社会保障机制,为城市贫困居民的基本生活提供社会安全网,也是降低能力贫困最为直接的途径之一。社会保障不仅可以降低人们的生活风险,而且可以通过推动更为平等和更具包容性的社会的建设,达到增加人们收入和减少贫困的目的{39}。“由于可行能力与收入之间具有一种双向的关系,享受生活的可行能力的提高有助于个体获得高收入能力的提升”{40},所以通过普遍的社会服务与社会保障,不仅能够直接提升人们的生活质量,还能够增强人们摆脱收入贫困的能力。

其次,培育社会信任,增强居民身份认同感,是缓解能力贫困的重要途径。尽管社会信任对降低能力贫困的作用未能得到本研究的数据证实,但社会信任是构成社会凝聚的重要元素,它能够通过集体责任和连带关系,降低社会运行的成本,是一种重要的社会资本。政府应当在全社会建立起共享的道德规范和价值观念,加强信任基础上的团结与合作,对抗能力贫困。与此同时,还应该重视积极的社会认同对于促使人们主动应对贫困的重要作用。根据社会认同理论,个体会通过社会分类对自己的群体产生认同,进而通过维持积极的认同来提高自尊。当认同受到威胁时,个体会采取各种措施来加以解决,因此,当能力贫困的存在动摇了个体积极的社会认同时,当事人会有较强的动力来寻求解决之道。应该通过加强大众媒介的正面引导作用、建构整体性的利益关系协调机制等方式,提升城市居民的社会认同,激发其应对贫困的积极性和能动性。

第三,以社会赋权激发个体潜能、提升个人能力,是解决能力贫困问题的根本落脚点。国家和社会在加强和保障人们的可行能力方面具有广泛而重要的作用,但这是一种支持性的作用,而不是提供制成品的作用。在为弱势群体提供有利生存的客观环境的同时,还要提升其自主决策的自由和能力。发展型社会政策理论认为,一个人收入低是因为在劳动力市场上没有良好的表现,其根源在于受教育不足,因此社会政策的重心之一应该是发展教育,通过教育和职业培训增加弱势群体的人力资本存量,从根本上改善其生存环境。此外,本研究还发现,社团参与也是一种对解决能力贫困颇为有效的赋权途径,应该为人们提供更多的社团参与机会,推动居民参与和公民社会的发展。

第四,降低社会排斥、实现包容性增长,是解决能力贫困问题的关键环节。虽然本文没能用数据分析直接证实社会包容对降低能力贫困的积极作用,但社会排斥都会直接或间接地引发贫困。社会排斥理论的真正意义在于强调人的价值只有在社会关系中才能体现出来,如果一个人被排斥于社会关系之外,本身就是能力贫困的一部分。因此,以机会平等的增长为基本诉求的包容性增长应该成为我们的选择。

最后,要推进社区能力建设,发挥基层社区在解决能力贫困问题的积极作用。未来我国城市社区在制定反能力贫困计划时,可以通过提升社区能力来为弱势群体提供更多的发展机会。

注 释:

{1}刘敏:《贫困治理范式的转变——兼论其政策意义》,《甘肃社会科学》2009年第5期。

{2}UNDP:“Humman Development Report 1996”,http://hdr.undp.org/en/reports/global.

{3}{40}Sen A K:“Development as Freedom”,New York:Knopf,1999,pp.87.

{4}{34}阿玛蒂亚·森:《评估不平等和贫困的概念性挑战》,《经济学》(季刊)2003年第2期。

{5}世界银行:《1990年世界发展报告》,北京:中国财政经济出版社,1990年。

{6}施锦芳:《国际社会的贫困理论与减贫战略研究》,《财经问题研究》2010年第3期。

{7}尚卫平、姚智谋:《多维贫困测度方法研究》,《财经研究》2005年第12期。

{8}陈立中:《转型时期我国多维度贫困测算及其分解》,《经济评论》2008年第5期。

{9}胡军、王继新:《有效需求视角下的农民“信息贫困”问题》,《甘肃社会科学》2014年第5期。

{10}Nussbaum M:“Capabilities as fundamental entitlements:Sen and social justice”,Feminist Economics,Vol.9,No.23,2003.

{11}Sen A K:“Capabilities,lists,and public reason:continuing the conversation”,Feminist Economics,Vol.10,No.3,2004.

{12}Alkire S:“Choosing dimensions:the capability approach and multidimensional poverty”,Chronic Poverty Research Center Working Paper 88,2007.

{13}刘爽:《试论消除能力贫困与西部大开发》,《中国人口科学》2001年第5期。

{14}段世江、石春玲:《“能力贫困”与农村反贫困视角选择》,《中国人口科学》2005年增刊。

{15}方劲:《可行能力视野下的新阶段农村贫困及其政策调整》,《经济体制改革》2011年第1期。

{16}李小勇:《能力贫困视域下中国农村开发式扶贫的困境与超越》,《理论导刊》2013年第2期。

{17}鲁子问、夏谷鸣:《贫困地区扶贫开发能力建设探讨——以批判性思维能力建设为视角》,《湖南社会科学》2014年第2期。

{18}邹薇:《我国现阶段能力贫困状况及根源—基于多维度动态测度研究的分析》,《人民论坛·学术前沿》2012年第5期。

{19}夏延芳:《社会质量理论对我国社会政策建设的启示》,《湖南社会科学》2014年第1期。

{20}Beck W,L van der Maesen,A Walker(eds):“The Social Quality of Europe”,The Hague:Kluwer Law International,1997,pp.267-268.

{21}{22}Walker A,L van der Maesen:“Social Quality and Quality of life”,Paper for ESPA-NET Conference,Copenhagen,13-15,November,2003.

{23}{27}L van der Maesen,Alan Walker:“Indicators and Social Quality:Outcomes of the Eurepoean Scientific Network”,European Journal of Social Quality,5(1/2),2007.

{24}Walker A,Walker C,Britain Divided:“The Growth of social Exclusion in the 1980s and 1990s”,London:Child Poverty Action Group,1997.

{25}{36}阿玛蒂亚·森:《论社会排斥》,王燕燕摘译,《经济社会体制比较》2005年第3期。

{26}Regina Berger-Schmitt:“Social Cohesion as An Aspect of the Quality of Societies:Concept and Measurement”,Eureporting Working Paper,No.14,2000.

{28}Beckley T M,Martz D,Nadeau S,Wall E,Reimer B:“Multiple Capacities,Multiple Outcomes:Delving Deeper into the Meaning of Community Capacity”,Journal of Rural and Community Development,Vol.3,No.3,2008.

{29}Paugam S:“The lessons to be learnt from methods of regulating poverty in Europe”,Cling,Jean-Pierre,Razafindrakoto,Mireille,Roubaud,Francois(eds.),New International Poverty Reduction Strategies,London:Routledge,2002,pp.75-97.

{30}钱宁:《农村发展中的新贫困与社区能力建设:社会工作的视角》,《思想战线》2007年第1期。

{31}陈福平:《邻里贫困下的社区服务与能力建设》,《中国行政管理》2013年第2期。

{32}{38}徐延辉、黄云凌:《城市低收入居民的幸福感及其影响因素研究》,《经济社会体制比较》2013年第4期。

{33}艾伦·沃克:《21世纪的社会政策:最低标准,还是社会质量》,《社会政策评论》2007年第1辑,北京:社会科学文献出版社。

{35}林卡:《社会质量理论,研究和谐社会的新视角》,《中国人民大学学报》2010年第2期。

{37}蒋劲松:《论人大代表选举的合意性质》,《中国人民大学学报》2007年第5期。

{39}联合国社会发展研究院:《反对贫困与不平等——结构变迁、社会政策与政治》,郭烁译,《清华大学学报》(哲学社会科学版)2011年第4期。

Social Quality,Community Capacity and Capability Poverty of Urban Residents

XU yan-hui,GONG zi-yu

Abstract:Poverty is generally viewed merely as lowness of income in the traditional understandings,which neglects itsnon-economic aspects and dynamic characteristics. Based on the capability poverty theory,this paper aims to examine the effect of social quality and community capacity on Chinese urban residentscapability poverty. The conclusions of this study include the following two aspects:firstly,among the dimensions of social quality,soci-economic security,social cohesion and social empowerment can effectively alleviate capability poverty;secondly,urban residentscapability poverty can be significantly reduced with the promotion of community capacity.

Key words:social quality;community capacity;capability poverty

(责任编校:文 泉)