伊核协议:十年谈判破僵局

2015-09-25张殿成

文 / 张殿成

伊核协议的签署开启了伊朗与西方关系的新篇章,对地区的和平与稳定具有积极意义。

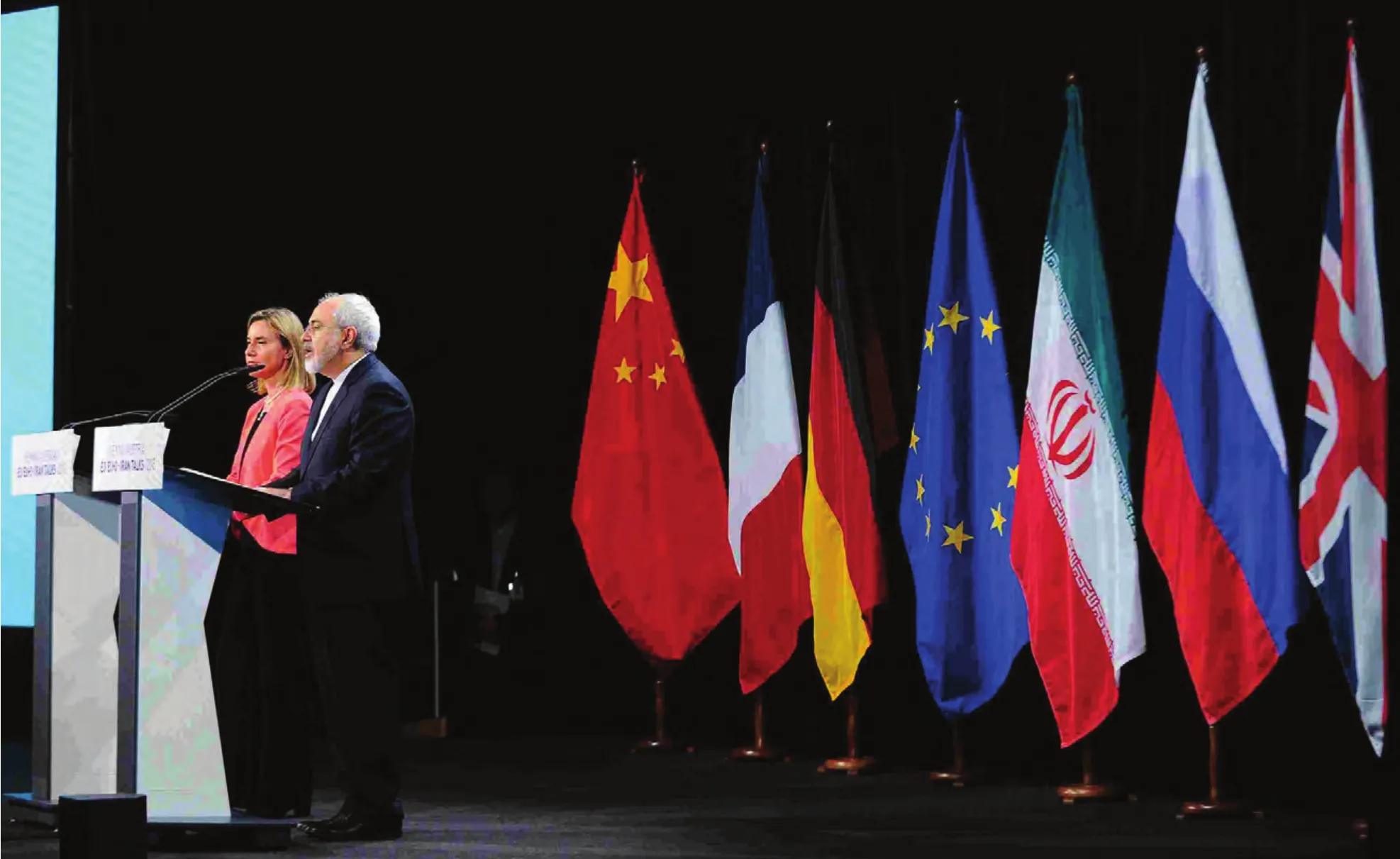

在经过马拉松式的谈判之后,伊朗与六大国正式签署了解决核问题的协议。伊朗从此限制核活动,联合国逐渐取消对伊朗的制裁。可以说该协议的签署开启了伊朗与西方关系的新篇章,对地区的和平与稳定具有重大的积极意义。

伊朗与伊核问题六国谈判机制从2006年确立,至今已经过10年的时间,一直无法取得实质性进展。在此期间,由于难以达成伊朗核问题的解决方案,西方针对伊朗实施多方位的严苛制裁,这加剧了伊朗在国际社会的孤立和处处被打压的处境,也使得伊朗国家发展受限,国家经济一直不能得到良好健康的发展。而美国付出巨大的外交、军事等各种资源,不过这并没有使得伊朗屈服,他们在中东区域性组织中和国际舞台上不断与美国唱对台戏,这让美国及其盟国如鲠在喉。

目前来说,伊核协议的签署有赖于美伊双方的政治意愿及相关各方的努力。伊朗总统鲁哈尼2013年8月上任以来,频频向美国释放和解信号,在核问题上也表现出寻求合作与积极务实的态度。此外,鲁哈尼还在公开媒体承诺不发展核武器,使用个人推特与外界互动,主动表态愿意协助国际社会打击ISIS等一系列的做法,极大地改变了人们之前对伊朗强硬偏执的不良印象,也对鲁哈尼政府有了更多的期待。近年奥巴马政府也逐渐放弃了实行了30多年的拒绝与伊朗进行直接谈判的政策,并使得最新谈判得以顺利进行;为了谈判,克里作为美国国务卿创纪录地在一个国家滞留超过两周时间,而此间克里还拖着伤腿、拄着双拐。由此可见,双方在解决核问题上都表现出了极大的诚意和耐心。当然,伊核协议的最终达成与中国、俄罗斯等相关国家的积极斡旋也是分不开的。

值得一提的是,中国始终以建设性姿态参与了伊核谈判全过程。自2003年伊核问题发端以来,中国就开始了外交斡旋。2006年美、英、法、俄、中、德六国磋商机制确立后,中国积极参与每一轮谈判。在伊核问题谈判过程中,中国始终坚持和平解决方向,反对诉诸武力;始终秉持公正客观立场,根据事情本身的是非曲直作出独立判断;针对焦点与难点问题提出了一系列“中国方案”和“中国思路”,这为伊核全面协议的达成发挥了独特的建设性作用。

伊核协议的达成有利于防止战争与核扩散,使有关各方实现共赢成为可能。对美国来说,通过外交手段解决伊核问题避免了其尴尬的两难选择:要么面对一个“可能会拥有核武”的伊朗,要么在中东地区发动又一场战争来阻止伊朗拥有核武器,这两者都是美国不愿意看到的。对于伊朗而言,签署解决核问题的协议,使其与美国等西方国家在外交、政治、经济等各方面关系正常化成为可能,这有助于缓解伊朗面临的经济压力。对于中东地区而言,伊核协议降低了因伊核问题引发军事冲突的可能性,同时也避免了附带的连锁反应,有利于维护中东地区的和平稳定。

目前来说,伊核协议近乎为美伊关系正常化敞开了大门。然而,两国长期的历史积怨,可能并不会瞬间消弭。在美伊国内及国际社会仍有一些嘈杂声音,伊朗保守派对核协议及对美关系一直不以为然。以《宇宙报》为代表的媒体刊发多篇有警告意味的社论和专家评论,呼吁民众警惕西方以核协议为诱饵,换取伊朗社会的进一步开放,方便其对伊朗进行全面渗透。美国也不乏对核协议的质疑声。美国国内的舆论认为,伊核协议没有完全消除伊朗成为核大国的可能,只是推迟了时间而已。此外,美国在中东的盟友沙特和以色列也对核协议持怀疑态度,认为美国在“与虎谋皮”。这些因素可能为核协议的有效落实增添些许变数。

不过,伊核协议的积极意义是显而易见的,其不仅为改善美伊关系提供了重要基础,而且为外交解决国与国的争端和分歧带来了新思路。尽管美伊在核问题上的博弈仍会旷日持久,但诸多的事实证明,解决伊核问题最有效的途径是和平谈判而绝非一味地针锋相对。因此,伊核协议的签署可以说是最大程度的实现了有关各方的共赢。