开满鲜花的地方(外一篇)

2015-09-24闫秀娟

闫秀娟

开满鲜花的地方(外一篇)

闫秀娟

又一次在列车上,看着黄土高原呈现在初雪的静美里,那间或闪现在沟沟峁峁的老柳树,让远行的人总有些莫名的牵挂和感伤。

岁月更多的皱褶,似在凝练着这片土地鲜为人知的往事。

南去的列车又能把我的思绪带到哪里去呢。老家,似乎只有在离开的时候,才更能感受到她的份量。无言的黄土高原,你包含着多少那个年代的眼泪和愤恨。

在高家堡南城墙下低矮的石头墙上,那个九岁的童养媳丑猪探着小脑袋,忍着怎样的饥寒伤痛偷偷唤着拖拖姐姐的名字。那块递出来的窝窝头让她尝到了怎样的童年滋味?五年时间里,她怎样在山沟沟逃出来又怎样被捆绑在毛驴上送回去,最后总算跑到红军那里,拿起瞄枪当了女巡司。从此有了一个闪亮的名字刘凤莲,这一年是一九三四年的春天。

穿草鞋穿旧衣服,柴棍棍掰断吃高粱面糊糊,凤莲的脚印和歌声留在老区贫瘠的土地上,那时和她一起唱歌的焕琴、牡丹、毛蛋、俊蛋、老虎,怎么能没有一点消息呢?在高家堡那个叫王家墕的村子,她给红军放哨受伤流血,在部队医院取出子弹,在老乡家吃高粱养了四十天伤又开始放哨。她挺起胸抬起头,多想就这么站下去唱下去,不料才过去两年时间,投身革命的凤莲出去小便时落在国民党驻军手里。苦难,就像附着在她的命运里,又一次考验着小凤莲。乔岔滩是她当童养媳挨打受气活不出来的地方,国民党的拷问更是加重了她的仇恨。三天三夜不吃不喝,什么也不说,她得有多大的决心才能咬紧牙关,才有好心的“张营长”不忍心,说她是傻子,让放了。熟悉的小路,并不能给她带来轻快的记忆。小凤莲带着伤痛一路跑到高家堡,母亲见了也顾不上心疼,三句话没说换了衣裳就走,忙着去联系儿童团长张彩花。绕了几个弯子,碰上国民党又给认出来了,一看不是傻子,又给抓了回去。

悲壮的黄土高原那个时候响不起唢呐,更听不见秃尾河水一路悲鸣,只有狂野的黄风吹打着单薄的凤莲,吹打着她心里断断续续的女巡司歌。骑上那个白马噻,红军哥哥来,红军哥哥姐妹都是好,妇女姐妹赶快来,赶快把你们足解开,解足剪发人人爱,只有平等实行开,三点条件去离婚,红军哥哥是咱救命的恩人……

在李门氏的庙里,小凤莲看见了红地毯,看见了肥酒大肉,看见了旗袍和麻将。她还见到了那个好心的“张营长”,见到她唯一的哥哥怎么也穿着国民党衣服。营长来过几次,看着她不说话,好像能看出来什么,和别的人看她不一样。后来营长说话了,是看着窗外说的,背对着她。她隐约听出营长住不长时间就要走了,意思是想要带着她。她不相信自己的耳朵,只想知道军官会不会说放了她,但是她没有问。她能盼望的只有李门氏庙里的酥油灯,她或许还想过那个小火苗里应该有什么东西能够救救她吧。她就看着火苗,不敢瞌睡丢盹儿,生怕一不小心嘴里哼出红军歌,让护兵听到。

张营长后来知道了凤莲哥哥,也知道庙里的和尚是她三外爷。营长听凤莲就哭就说她的身世,九岁当童养媳推磨推不动要打,劈柴劈不开要打,一里路上担水担不满要打,跑了追回来吊起来痛打。营长听着抹着眼泪,凤莲以为营长摸完眼泪会放了她。

终于在一个黑天半夜,那个张营长看着和尚用绳子把她哥哥从城墙上吊下去了。营长还看见她哥哥把衣服扔进南城墙的厕所里,就再也不见了。凤莲怎么能不明白营长的用心,三十年代黄土高原那个黑沉沉的夜空,一定有凤莲很多想说的话。几天了旗袍都在跟前放着,没有人逼着让她穿,已经有几个小姐妹做了国民党的姨太太了。虽然这个营长没有她想得那么凶那么坏,但她心里装的饥饿和仇恨太多了,旗袍改变不了那些枪声和鲜血。

我很想知道一九三六年冬天的高家堡是什么样子,不知在那几辆去往榆林的骡车轿子里,凤莲和那几个姨太太有没有听到什么。星夜奔驰的骡车,扯痛了凤莲的心,她满脑子都是自己正奔跑在回家的路上。她没命地跑啊,都不知道要往哪跑了。如果不是那些石头砸痛了她,她还会以为自己是在做梦。要不是那个营长骑马追上她,她真的会被乱石头砸死。营长只是轻轻给了她两拳,骂也是骂给那些人听。

营长的姐夫是团长,在榆林走的是红地毯。在榆林八狮巷三套院的那个夜晚,凤莲醒过来,她唯一一次喝红酒喝醉了,营长越不逼她,她越怕自己扛不过来。她感觉到有人在给她洗脚,而这个人不是别人,是营长。她很想从炕上下来,但是动不了。护兵端进来一碗馄炖,她也没有吃。在以后的一年多时间里,她竟然没有一次能跑出这个古旧的高墙大院。如果不是那个好脾气营长总在答应她,说以后不跟国民党干了,会和她一起回高家堡,凤莲真不知那日子是怎么过来的。

列车在高原上哐当哐当不知停息,像是一种坚持,坚持要把我带进那个年代。静静的黄土高原,终也让我难以揣测那时候的动荡,增添了多少凤莲的不安。十七岁的苦菜花,连根根都是苦的。

高原的风,再也转不动凤莲的命运。等待凤莲的,不是高家堡,而是二十天的路途颠簸。凤莲已是满嘴烂泡,那一路骡车轿子带着腌肉和挂面,带着只知道打麻将的姨太太们尾随在那些骑马的军官后面一路奔往西安。黄土高原就像是凤莲的一个梦被远远阻隔在后面,终也让她难以触摸和依靠。那个时候历史正处在抗战初期,国民部队转驻扶风绛帐镇。时局动荡,哪里又是凤莲安身立命的地方。营长教她识字,给她一次一次买丝巾,她一次也没有围,她怕自己坚持不下来,她要等营长有一天亲口对她说回陕北。她等待中的那个六月生下了女儿富爱,其时营长行军在外,难得回家。在她命运的无数次等待中最终还是生了一场大病吐血不止,差点精神崩溃,营长回来叫了最好的医生才治好。凤莲总以为自己没救了,这辈子回不到陕北了。住了有一年多的时间,凤莲就看见了大门外的白对子,说死人了,再后来队伍就散了。那个护兵来接她的时候,她走得急,上厕所时裤钩子把戒指钩下来掉厕所里了。护兵问她哭啥了,她说把戒指掉了。护兵就催着说快走快走,再不走就把火车误了。那时张营长的团长姐夫在西安城隍庙后面的回民八角巷19号买了两进院。

一九三八年九月他们在西安的时候,十八岁的凤莲怀里已抱着三个月大的吃奶女儿。她似乎准备好了过平常日子,梦里那个不曾动摇过的陕北又开始清晰起来,她似乎听到了亲人的叫唤。回民院子里住着两家汉人,老家的消息还是一点也问不上,谁也不知道高家堡。兵荒马乱的年月,国民党到处在抓人,老家又变得遥不可及。在那个空荡荡的房子里,留给凤莲的只有警报只有防空洞。炸弹一来,人家都跑了,就剩她了。她看见桌子就钻到下面,就睡着了。警报取消了,人来了还叫不醒,还以为吓死了。没多少日子,已是炮火连天的西安炸成了瓦滓滩,走哪里都是火药味。想走没走处,不走连命都保不住。当一个人的十八岁被命运追赶的时候,凤莲想的只有陕北,死也要回到老家,她不想就这么等死,更不管自己能不能活着出去。那时部队又转到了马王镇,营长行军在外失去联系,等于失散。留下母女孤苦无依,凤莲怀着对自己的命运的强烈抗争,带着四五床被子两棕箱子鞋物毅然决然离开了那个满是悲愤和屈辱的鬼地方。

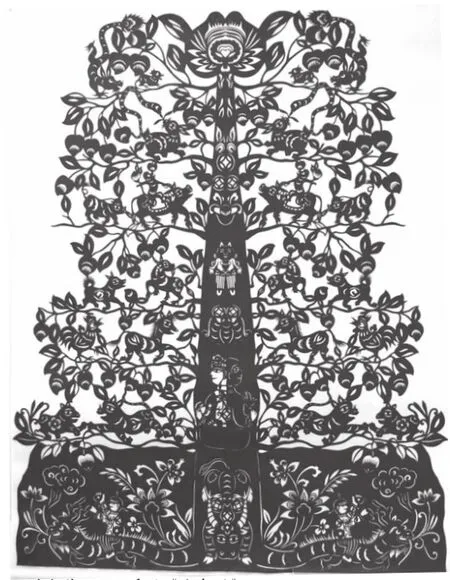

神木剪纸 冯秀兰《生命树》

可以想象一个瘦小的女人站在废墟上,不忍看去滚滚浓烟的那种绝望,怀里孩子的哭声该是怎样撕裂着她低沉的天空。凤莲东躲西藏走夜路,她要把那种声音和硝烟永远抛在身后。她在走也走不出去的麦地里看见的那几颗星星该是她最初萌动的希望,她不能忘记也是这样的夜晚她跑出那个当童养媳的家。天亮了没跑处,天黑了没住处,如果不是黎明被雨淋醒她不会知道自己竟然是睡在乱坟堆里,竟然没有被狼吃了。一路到张海坡,营长那边还是没消息,好心的老大爷大娘收留下母女。日子过不下去了,就连衣物带箱子在当铺当了三十元,最后当票也丢了。她一手抱女儿一手拾柴禾,没日没夜,没死没活,长安大地上的炊烟牵引着凤莲孤瘦的身影。苦难不是一句话,是要多苦有多苦要多难有多难。死死地压着她,让她死不成也活不下去。在马王镇张海坡,她给女儿吃一个奶,给人家娃吃一个奶。为了活命,什么活儿也给人家干。村里人可怜她更可怜孩子,哪怕再穷一碗碗米也会给她。两年以后,当年的营长张志杰才在那间低矮废弃的土房子里找到了母子,军官是一袭军装打着绑腿,挎着盒子枪,还带来了一张奖状。来了就是要接他们回汉中老家,凤莲不愿意,嫌军官还是国民党。最后军官给女儿洗了个澡,住了一晚走了,留下一句话让在这里等他回来。解放前的日子,走哪里都一样。我不得不去想,不是凤莲苦日子没过够,不是战乱中的生离死别,支撑她内心的只有陕北,她的心永远在回陕北的路上。五年了,他都在等那个人,等待那个人带她回陕北,我知道那也是她的一份爱。说不清是哪一天,她站在西安城隍庙回回巷的那个大院里,做出了她人生中的又一次艰难选择。已被八路军收回的大院成了工厂,有人让她把孩子送人,让她进工厂。她没干,为了孩子重又回到了收留她的马王镇张海坡,一年一年过去,她似乎还指望在那里能等来张营长,能等来那句话。那个营长还真的来过几次,派人打问过,只是她不知道。等到一九四二年,凤莲二十二岁,村子里的人打劝她嫁了当地一户贫苦农民。还是出于保护她,给找娘俩来的军官说她们早就去咸阳那边了。等凤莲知道这个事的时候,已经是几个孩子的妈了。凤莲望着北方的天空,在战争和苦难的岁月里,在薄雾笼罩的麦田里,在这个安身立命挥洒汗水的地方,织布洗衣养育儿女。男人很勤劳,不让她下地干活,更是对女儿好。明知道她想陕北,一直怕她走。每生一个孩子,她的心就拴住一次,她的牵挂就和陕北又揪紧了一次,揪得越紧越痛越是说不出口。她心里的那个陕北被她说了无数次,问了无数次,周围的老乡都让她问遍了,都知道她的事情。后来有个年轻女军官女八路找到她,同情她的遭遇,要她跑,要派车来接她去延安。她哪里丢得下几个孩子,这里有她最简单最基本也是最吃苦的生活和依靠。

命运,一直没有停止对她的摆弄,让她的内心从来没有得到过安宁。改变对她来说总是那么空虚和无力。所有的思念和留存,艰难和困苦,都变成了两个字:陕北。最终变成了一句话稍回了陕北,失散多年的亲人总算有了下落。解放以后,才在她低矮的土屋里等来了自己的姐夫等来了哥哥,见到了在陕师大上学的外甥。等到她第一次踏上回陕北的路途,已经是六十年代初期,她带着一大包布匹,走进了久违的高家堡南城巷。时光已经恍然过去了二十多个年头,黄土高原好像还在保留着最初的记忆和模样,明显亲切了许多。家乡不会忘了这位迟迟到来的女巡司,只恨当年落入国民党手里的八个女巡司,至今都没有音信。没有什么生死能经得起离别,没有什么爱恨能比得上相见。那些红军歌重又占据了她的脑海,在陕北唱,回到长安唱,显然已是她生命中唯一的歌曲。而那个教她识字几乎影响了她一生的营长,留下的奖状和照片都没敢保存下来,永远失去了联系。凤莲能说起的就是军官是少校,文化好,能写文章。时间难以消磨的爱恨,与他们的不同身份相比可能要坚硬许多难得许多。我无法用刘胡兰的标准去衡量每一个人女子,但我可以用普通人的情感理解她。首先是人,然后才是战争,战争比起情感来更不可估量它的残酷和对错。

还因为,她是我的老姨。

火车的开通,加快了亲人一次次探亲的步伐。

我在照片里看到的凤莲老姨精明贤惠,生有一双灵秀的眼睛,白皙的小圆脸,重重的眉毛,穿一件黑色的长大襟衣服,怀里抱一个孩子,尚且存有生活带给她的那种硬朗。这是在高家堡的一九六二年,我大舅带着老姨和她不知纺了多少个日日夜夜的粗老布,冬月寒天火车转敞车大年除夕才到了高家堡,第二天不等天亮就骑个骡子到了瑶镇,总算是见到了重病在身的姐姐。姐姐是她最亲的亲人,在她的记忆里,同样都是童养媳,姐姐就是饿着也要偷出来窝窝头给她吃,姐姐偷偷给她纳的鞋底子,让婆婆发现了扔在灶坑烧了。老姨多想让姐姐穿一件她亲手织的粗老布衣裳,可是换了谁也舍不得穿,最后染成黑的全给老人缝成单衣棉衣,当年为抽洋烟卖了小凤莲的老人,穿上连话也说不出来。在长安那三间低矮的土打墙房子里,纺线线织布的声音不知织进了多少离别的时光,一定能织出那许多的思念和牵挂。那一次老姨还带来了四块真丝头巾,可惜拎了一路,只在表嫂家的红油大竖柜里放了一夜就没了,还没来得及给四个外甥女看上一眼。为此我外婆在大门上放个水盆子,妯娌之间赌咒发誓也没找出来,老姨却是什么也没说。能够考验她的还有文化大革命,那时老姨毁了那个军官的照片,给人唱红军歌。因为唱红军歌,她躲过了文化大革命,她的孩子进工厂的进工厂,参军的参军。红歌能从一个农民嘴里出来,已经很不容易了。不然,真不知等待老姨一家人的是什么命运。

我第一次见到老姨是在九十年代神木通了火车以后。老姨在高家堡东面的石峁山上一路哭泣,跪在父母坟前,几十年的艰难困苦化做了一捧黄土,满脸老泪。她那个时代的亲人一个一个都已经离开了,几十年的思念,再也换不来泪眼相见。我痛心于生命中最尊贵的外婆去世了,最亲爱的母亲去世了,我曾哽咽着对二舅说我再也没有爱了。

我知道在老姨和亲人之间有着太多难以解脱的爱,让我能有梦活在过去,能像真的一样记着每一个细节。二零零六年的秋天,我也是这样坐着火车一路向长安。在新楼房的热炕上,老姨一夜不睡,甚至就坐着,和我说着过去的事,把压箱底的新衣服羊毛衫翻出来要给我,说她没穿过。甚至要把戒子给我,她认为值钱的东西不能留给自己。就连有一次临走着那一大瓶蜂蜜也要和我推来推去,结果没放好掉了。已是九十高龄的老人家啥都没说,让我后悔不已。老姨的头发剪得很短,不很苍白,在后面看上去像一个小后生,站得端端的,一点不驼背。老姨说她命好,九十岁了还一跤也没跌。眼看是拿着拐杖,也不拄着,只是预防跌跤。要离开的时候,我告诉老姨以后接电话不能光哭鼻子不说话。最后一次见的那个夜晚,老姨说了几遍都说我是有心人,记着她,像是自言自语。站在柿子树下拥抱着老姨,我亲她一下,她要亲我两下。我不要老姨流泪,她扭过脸不看我,这让我看见了老姨的乡愁。

坐在开往市区的中巴上,想着轻装上阵,就吃起了老姨硬塞进来的月饼。我的目光无法穿越这远天没地的麦田,更无法穿越过去,只想替远逝的亲人品尝中秋的滋味。

雾里长安,从来不掩饰她的坦荡和美丽。我一次次穿梭在这条线路上,就像穿梭在时空记忆里,内心充满了迷离和好奇。命运和情感的交织,现实和机缘的错位,让我以为自己是穿梭在一条血脉里。

被我好几次问起的她的经历,老人虽老,说的却很一致,和背会的一样。到后来听力减退,我更不敢打电话,说不上话,电话那头只有哭鼻子的份了。生活好了,过来过去不知带点什么东西好,带几片陕北炸油糕吧。还有个碗不知让谁用去了,说什么也不行,一定追回,吃饭都要用这个陕北拿来的碗。没有哪个碗能承载这样多的感情和思念。

我不知道那个夜晚是和老姨的最后一个夜晚,我以为老姨会以她的品德骄傲地活下去,把多灾多难的日子补回来,把亲人的相距补回来。我唯一出版的一本书,里面有和老姨的照片,我想亲手送给老姨。私下里还是有些担心,怕有个三长两短见不上面。就怀着侥幸,想着老姨已经高寿了肯定能继续高寿下去,一直想着这个事。

担心的事发生了,怕什么来什么,电话是小姨打来的。

我手里拿着老姨送我的小格子毛巾,我才看清上面写着拼音吉祥如意。它在毛巾架上搭了有一年了,看着想着,我都不愿意换掉。是上次老姨看我只带湿巾,非让拿着,现在只能用它擦眼泪。如果当初知道上面会沾一些眼泪,我都没有力量去接。

我们在开往西安的列车硬座上,想着老姨九十三岁的人生,不可逆转的命运。里面有红三团,有她记了一辈子的刘志丹王兆相,有我们不想提到的国民党,有扯不断的生死爱恨。这些在老姨看来说不出口的经历,造成了我不能更多地了解老姨情感的障碍。姨姨的无助还在于她从来不敢提及的父亲,尽管她对父亲的印象仅限于那张没贴几年的奖状。那些年,正是国共合作时期,也许这张来自抗战时期的奖状一样值得永久保存。

我总觉得这段无论是历史还是情感都太凝重,在我的笔尖流淌不出,一直怀着小心不敢碰触,且任其蔓延浓郁。却不测老姨仙逝,德寿双归。自己无以承载那些岁月,空空茫茫,天天想着再也放不下了,仿佛是老姨带不走的遗憾,还要安妥在黄土地上祭祀老人家的亡灵。

玫瑰花在已经很高的墙头外怒放。两行孝子在乐队《世上只有妈妈好》的悲情里接过我们的花圈,又在“衣服再添几件,饭菜再吃几口”的管乐哀鸣里回转。一有来祭拜的乡亲,孝子都要结队出村头迎一趟,放炮搭红,被面子折住斜挂在身上,有一定的仪式。我们走在队伍的最前面,哀乐低沉,走过的都是老姨曾经张望的巷口,应该还能听到她没说够的陕北话。老姨的葬礼由村队干主持,直至夜色深沉近百名孝子当街围两行围着灵堂,三个两个分别上香,又挨住传递着桌上的祭品,双手接住举过头顶拜三拜,所有孝子都在传递中不停地哈腰朝拜,真是令人肃然起敬,只觉得不仅仅是对逝者更是对生命的敬重。在第二天的追悼会上,又是这两行孝子跪在地上,俯首含悲,其时雨点子落在孝子围回来的水泥地上,村队干也正说到老太太福寿双归苍天垂泪。天地同悲大概也是如此,村子里的乡亲差不多都来了,里里外外围得满满的。更有老者站在里面哀悼,更显孤独。

这个叫张海坡的大村子,正是以满村满院最灿烂的鲜花向在长安生活了七十一年的老太太致哀,以一个新农村的面貌安抚老太太历经苦难的亡灵。生活在继续,天空中有飞机飞过,我看看时间是下午四点十七分,有又多少人踏上了爱的旅程。

正如老姨最后说的把伤痛带走,把佛面留下。老姨做到了,她的安详会带着她去往天国。老人家像睡着一样,脸面润洁,没有一块老年斑,真让我以为自己会叫醒她。我一个人的时候会摸眼泪,会哭给自己。好多人哭过也许就过去了,再多的泪水也难以安顿一颗多灾多难的亡灵。而我会在更多的时候想着老太太的一生,想着老太太还没有说完的话,没有见到的人,想着她的大度和安详。我会因此感到不安,为那个年代为那许多艰辛。感觉还有很多的话没有说,让老太太独自咽进肚子里。尽管她总在说自己欠陕北人太多了,说陕北人对她太好了。

老姨院子里的玫瑰花一朵比一朵更近地触到玻璃,仿佛要触到屋子里,触到谁心上。这是我见过的最高大开花最多最艳的玫瑰,它已经像一棵树了。最初是老姨的女儿在咸阳植枝过来的。因为不在季节,表姐夫有心剪了四节让我带回去试一试,还是没有活。留在我心里的那许多玫瑰花,和那个村子墙头院落随处可见的玫瑰花、月季花、蝴蝶兰一样,陪伴老姨安息在丰镐遗址浩大的麦田里。

回去的列车上,想老姨就想那满窗户的玫瑰和开满村路院落的鲜花。由是感慨这个开满鲜花的地方,留下她七十年的等待,太多的想念,当然也留下了她的安慰和爱。仿佛能看到那小巡司满脸阳光,那红军歌还回响高原的哪条路上。

每次看老姨,每次想写点东西,总是还没怎么写,喉头先堵上了,总是模糊着视线想起雾里长安那没有尽头的麦田,总是长满了我的思念和祝福,恰似鲜花年年等待年年开放。