金贵的红苕(外一篇)

2015-09-24黎大杰

黎大杰

金贵的红苕(外一篇)

黎大杰

陪妻子到菜市场买菜,看见摊上有红苕出售。

“多少钱一斤?”我问,摊主说两元。

我有些不信,怎么现在红苕金贵起来。

曾经在不同场合开过玩笑,不要埋怨工资太低,以现在工资收入你足可以购买一火车皮的红苕了,满足吧。朋友马上反驳,你太不了解菜市行情了,现在红苕的概念不是这样,你没到菜市场上去走一走,问一问,那东西可金贵着呢。

摊主介绍说,他的红苕可是改良后的品种,有黄皮苕,皮色光滑,粉红,肉色纯黄,口感粉、甜、糯,没有粗筋,拿来掺到饭里特别香、甜;还有红心苕,这种苕产量不大,形状不规则,但是吃起来绵软、细嫩;还有紫心苕,切开苕心呈紫色,这种苕煮在饭里,有时连米饭都会被染上紫红色,看一眼都能将你的食欲打开。现在是市面上销售最好的。

我不是特喜欢红苕。在我的心里,有一种白红苕情结,可遍寻不到,是呀,现在谁还种白红苕呢?想当年,白红苕在村庄里是最常见的。白红苕并不好吃,饭一冷就硬,磕牙。也许小时候吃白红苕太多的缘故,因此到现在为止,我对白红苕只感熟悉,却并不感冒。

一季苕,半年粮。此事一点不虚,那个年代,老辈人常常把这话挂在嘴边,红苕曾经一度作为村里人的主口粮,每顿煮饭时,就砍上无数根掺在稀饭里,那时不时兴削皮,皮也能够裹腹,人们将红苕砍成几砣,直接放锅里,这样煮出来的饭才叫稀饭,舀出来只见红苕,如果将一根根硕大的红苕砣砣中扒开,能够依稀见到几颗米粒,就已经算是很不错的了。

老家在川北一个比较偏僻的小山村,村庄绿竹环绕,青青灰瓦从竹林中冒出来,清静幽雅,群山环抱之中,家就是一棵竹。稍微高一点的山区,村庄一般都散落在半山腰上,只有少数地势平整一点的地方,村庄才聚居在一起。

儿时的小山村是热闹的,小山村就是我们一大群小伙伴的乐园。

我们最见不得的是,当一个小伙伴在我们面前炫耀有一根香喷喷的烧红苕时,大家会蜂涌而至,一根烤红苕瞬间便被我们分而食之,一阵分享后,嘴角常留有红的苕,黑的灰,一个个像花猫一样。烧红苕很好吃,红苕一从地里挖出来,有闲情雅趣的人就会把红苕洗净后晒在屋梁上,等红苕有些萎蔫,红苕的糖分就会增加,此时拿来在灶孔里烧烤就会非常的甜、腻。

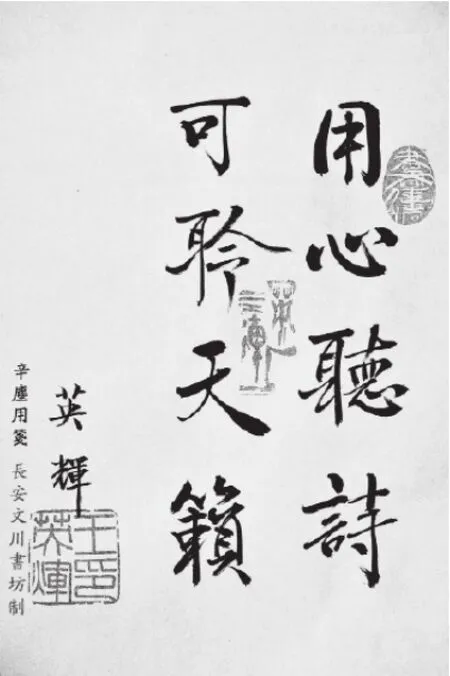

王英辉 书法

到了秋天,青青的苕藤开始茂盛,红苕即将成熟了,黄绿相间的田野就是一幅画,田地周围是飘飞的是白色的芭茅花儿,我们玩厌了芭茅秆,就只有找其它的乐子了。红苕地里就有我们的乐趣。疯饿了,去地里刨根红苕,在田边水沟中稍微一洗,管他有泥没泥,拿在手里就啃,脆脆的,甜甜的,童年时代最好的加餐就是啃生红苕。那时,我们连卫生两个字都没听说过,所以当我们的肚子里长了蛔虫,肚子疼得在地上打滚时,家长却倒是一点也不慌张,他们就知道我们为啥要闹肚子疼了,等山上的活干得差不多了,才跑到村卫生所里买回几颗宝塔糖来,糖是甜的,所以我们都喜欢吃,不仅不会因为生病而痛苦,相反还会为生病而高兴,像过年一样地把宝塔糖吃得津津有味。宝塔糖一下肚,很快就要上茅厕,一通快意之后,长长的蛔虫就从我们的肚子里排出来,有时掉不尽,会挂在我们屁股上,此时我们才会感到害怕,哭着回家,家长们就用棍子帮我们夹出来,看到那白花花的蛔虫,我们就发誓说再不吃生红苕了,但是小孩子是没有一丁点儿的耳性的,肚子疼过之后,照吃生红苕不误。

那时,不管你喜欢或者不喜欢,每一个乡村孩子都是要被父母赶上山去放牛、割草的,放牛、割草累了,就跑到田间地头的红苕陇间躺着玩,无意间会看到一朵红苕花盛开,那花儿特朴实,摘一朵戴在女孩子头上,哄笑着让她做新娘,又扯一根铁线草做成草戒,戴在她手上,顺便再摘取一根红苕叶梗做项链,红苕叶尖须保留下来,小心地在梗的左边折断一处,剔除一厘米左右的内茎,再在右边折断一处,剔除一厘米左右,如此再三,一根红苕项链就做成了,红苕叶就成项链坠子了,姑娘会欣喜地伸长脖子或者耳朵,让你戴上,脸额骨上再用田边沟里的浑泥水轻轻地、淡淡地抹上一点,乡村姑娘就成了世界上最美的新娘,我们几个就都争着要扮演世界上最帅的新郎。

后来我们都读书了,读书要走上几公里远的路,中午自然就只能在学校吃罾子蒸饭,蒸饭的主食是红苕,家庭困难的没有瓷碗或者是瓷盅,就用一个网篼将红苕装了,直接放到罾子里蒸,一放学,我们就往食堂冲,老远就能闻到罾子掀开后漫腾出来的甜甜红苕香,咸菜是奢侈品,蒸红苕不需要咸菜,我们就用手拿着直接连皮吃下。我们就天天吃着这红苕穿肠过的伙食,一直延续到初中毕业,所以现在一想起吃红苕,心里都有些发怵,直到现在,一提起红苕就心里发慌、发闷,对红苕一点也不感兴趣。

“烤红苕,三块钱一斤。”寒风瑟瑟,街头上又有叫卖烤红苕吆喝声了,烤红苕在我心里的印象还是蛮美好的,听到叫卖声,心里有些痒痒,这是从碳火炉中烤出来的红苕,与我们小时在柴火灶里烧出来的红苕还是有很大区别,在色香味和干净程度上更胜一筹,不必担心会成为红苕渣子满脸的花猫了,买一根来品尝吧,相信另有一番风味。

前几天接到姐夫的电话,问我要不要红苕,他说如果要,就送一些良种红苕进城来,我说行。我知道村里开始挖红苕了,一到红苕叶泛黄的时候,秋天就深了,冬天也就要来了,播种的季节也到了,只有挖掉红苕,腾开土,才能种上来年的麦子。村里挖红苕的阵势很强大,至今还闪现在我的梦中,梯田式的地头,绿叶铺就的地头,散落在茅草间的地头,三五个人挥着锄,汗如雨下,偶尔还能听到几声吆喝声,暖洋洋的太阳挂在天上,傍晚时分,这就成了一幅剪影,或者是一幅版画,长久地定格在山坡上,定格在我童年的记忆中。田间地头,红一块,绿一块,堆起了小山一样的红苕,苕藤,红苕有红的,有白的,有单的,有串的,那时大多是白红苕,白红苕块头大,是主产,足够支撑半年的粮食。但是人们并不喜欢白红苕,白红苕不好吃,筋多,煮在饭里,如果不及时吃,一冷下来,红苕就硬得像砣铁,吃起来哽人,但是只有白红苕才增产,村里也就只有种植这样的红苕了,才能将口粮接到来年青黄不接的日子。

红苕挖回来后,就是储藏的问题了,红苕含糖量高,储藏最是不易。如果住在稍微平整一点的村庄,村民们就挖地窖,或在自己的家中,或在院坝里,深深地挖下去,足够大到能够储藏自己家所有红苕,空余的空间还可以拿来储藏柑橘、柚子等。如果住家靠山的,就挖岩窖,一般岩窖选择红石谷子岩层,挖起来容易些,秋收过后,红苕就直接入窖了。苕窖里温度较高,一进入苕窖,就如进入到了空调房间,憋得你又脸红扑扑的,暖暖地不想离开,正是由于窖挖得太深,又捂得严实,因此里面也是最容易产生二氧化碳的,所以稍不注意,取红苕时不敞开一会儿就直接下窖,就会中毒的,曾听说村里有一家为此而死过几个人,一家人哭得昏天黑地,后来有人告诉说,进窖前先点一支火把,如果火把熄灭,就不要进去,等窖里气出得差不多了,再进去取苕。岩窖要好很多,一般不会产生太多的毒气,但是对于储藏红苕却不是很利,红苕因此就烂得多。一翻春,村民们就会进窖去看一下红苕,如果发现烂了,就挑选出来,洗净后,将烂掉的部分削去,这种烂红苕多了,打开窖门,远远地就会闻到一股腐烂气,冲人鼻孔,但是烂红苕可以发酵酿酒,乡村的酿酒房在缺少粮食酿酒时就会来挨家挨户去收购这种烂红苕,红苕酿出来的酒没有高粱、麦子、玉米等酿出来的好喝,但在那个年代,也是一种既经济又实惠的选择。记得喝不了多少酒的父亲每隔几天还是要喝上一杯酒,因嫌高粱白酒太贵,父亲会去村上代销点沽上几两红苕烧酒,从地里劳动回来,用小杯盛上一两,就着咸菜逍遥地抿上几口,瞬时,脸就红到脖子,然后躺在凉椅上,此时母亲就会将煮好的饭端到父亲面前,再摆上一根长条形的板凳,父亲吃完饭后,就在凉椅上那么睡着了,我想父亲一天的疲劳也就在那一两红苕烧酒中会慢慢消除掉。

红苕是村里的主粮,自然产量就不必说了,那时,红苕的品种较少,主要以白红苕为主。红苕挖回家后,院坝里堆着,二梁上凉着,苕窖里储着,到处是,鸡、鸭、鹅可以任意去啄,小猪崽也可以任意去吃,牛也不时地跑出来偷吃,就是家里养的羊,不免也会来吃上一口,主人家不会太在意,吃就吃吧,反正人吃不完,其余的都是它们的。由于红苕的含糖量高,烂起来很快的,所以村民们有的是办法,那就是将红苕切成片,晒干,制作着成苕干,就能很好地保存了,苕干可以煮着吃,也可以加一把柴火在锅里炕着吃,炕好的红苕干香喷喷,是我们儿时最好的零食了,有的人家做的红苕条干可好吃了,绵实中带着脆,脆甜中带着香,香软中带着一种好看的半透明的胶质状,红苕干,还一度成为人们相互间送礼的礼品。

后来,生活稍有起色,人们就将红苕进行再加工。在川北,嘉陵区金凤场的苕粉是最为有名的,他们先将红苕磨成浆,过滤成淀粉,把淀粉晒干,这就是苕粉丝最基本的原料,几乎金凤的每家每户都能制作苕粉丝,这也因此成为金凤场的名片。红苕淀粉在川菜中用得极多,比如说在烙薄饼时,加一些苕粉或者鸡蛋那筋道就是另一种滋味,淀粉还能做成苕凉粉,苕凉粉分为真正的凉粉和热凉粉两大类,在热凉粉中加以大头菜、花椒、辣椒、花生和豆类等混合而成,尤为出名,是川北农村小吃的一绝,会吃得你大汗淋淋,直叫爽。现在又时兴起苕片了,将淀粉制作成粉片,这是火锅、烧烤中必备之物。可以这样说,红苕全身都是宝。

到了秋天,菜市场上的菜少了,妻子就喜欢买一些红苕尖来烧汤,她说这种汤最好喝了,我说喝吧,这在以前是拿来喂猪的,她说你就是一条吃着红苕长大的猪,我不否认,但我不是猪,现在猪享受的不仅仅是苕尖了。红苕尖在村子里是没有人用来煮着吃或者是烧汤的,红苕挖回家后,红苕藤就作为一种猪饲料被村民们背回家铡成一小节一小节的,铡好的苕藤装在一个不透气的塑料袋里,扎紧,再在自留地边挖一个坑,和上稀泥,糊在坑边,像捂干咸菜一样地捂着,来年猪饲料缺乏时再翻出来喂猪,如果红苕藤多了,捂不完,就把红苕藤凉晒起来,来年也可作为家里耕牛的饲料。现在的红苕叶尖居然成为了稀罕物,摆上了宴席,最不济也可作为普通人家餐桌上的一道特色汤,散发着淡淡红苕叶清香的汤富含维生素的汤,居然成了人们非常喜欢的一道菜了。

在儿时,红苕的记忆是深刻的,是我抹之不去的一段时光机。尽管如此,我还是对红苕有着一种天然的抵触,也许那时吃得太多的缘故,现在一想起来就要胸口冒酸气,一股股地涌,红苕在经过改良后品种也增多了,但是它毕竟在我的童年生活中占有太多的空间,挥之不去。

一直有一个想法,就是退休后,回到村里,租一块地,地里种上好多庄稼,红苕肯定是要种的,不为吃,只为红苕能在村里生长,或者开出花来。

捡垃圾的母亲

父亲去世早,母亲跟随我们进城住。

母亲已经八十一岁,身体硬朗,头上白发比我还少。

我家住五楼。起初,我并不知道母亲为啥喜欢依在阳台上。从阳台上望出去,小区院内景色一览无余。

最先发现端倪的是我妻子。“妈好像在捡垃圾。”妻子不敢肯定,悄悄给我说。

“不可能。”

“真的,我好像看见她在房间整理从垃圾桶捡回别人丢弃的纸板。那么脏的东西往家里拿,你去问一下,叫她不要捡了。”妻子大概考虑到婆媳关系,说让我去给妈说方便些。

我将信将疑。以为妈是缺零花钱了,才捡点纸板去卖。临上班,我掏200元钱丢在桌上对妈说:“是不是没钱用了,这钱拿去零用。”

妈说:“不要,我有钱。”

“你哪来的钱嘛?拿着,纸板换不了几个钱。”我说得很委婉。

母亲脸色立时变了,有些难看:“我又没捡垃圾,是不是她在你面前说了些啥?”

不能免俗地,这个世界婆媳关系不好处理,母亲对她媳妇一般不叫名字,经常她呀她的。

“那你屋头的纸板是做啥子的?”我问。母亲说:“我收集的是家里的纸板,准备一起去扔掉。”

我也不好抹母亲面子:“哦,原来是这么回事。”

此事就这样翻过去了。

一天,我上了一会儿班,才发现手机落家里了,于是回家取。远远地,我看见母亲在垃圾桶里低头翻捡,等我到了她身边都没有发觉。

“又在捡垃圾。”我黑着脸,对着母亲大声说。

很显然,母亲吓了一大跳,连手脚没放处,红着脸,嗫嚅着说:“我——,我——,我在找钥匙。”

真找钥匙才怪,垃圾桶前已经堆了一大堆纸板。母亲这么大年纪了,我也不敢对她说重话,只涨红着脸毫无表情地回家取手机。

到现在我恍然大悟,母亲每天都爱依在阳台上,阳台正对小区,其间有一垃圾桶,她是站在有利位置观察谁去丢垃圾,如果有她收集的垃圾在内,她就会及时下楼捡回来。等收集到一定数量,再背到废品收购站去换点零钞。

王英辉 书法

中午吃饭时,我对母亲说:“妈,不要再去捡了,需要钱,我拿给你。你一天都去翻垃圾桶,你让我在单位会很没面子的。”

这次母亲没有说其它的,只是说:“不要你的钱,我有。”

以后一段时间,母亲还是爱在阳台上依着,似乎没有再去捡垃圾了,我发现她有些失落,特别是她看见有人也在翻垃圾桶时。

很快,我发现母亲还是在偷偷捡垃圾,只是她把捡来的纸板都放在楼梯收藏间,我说过她几次,她也不争执,但过后仍然我行我素,我也拿她没办法。

妻子不敢说母亲,就对我妹说了这事,我妹也很生气,对母亲说:“妈,莫去捡垃圾了,那么脏,你身体要紧。”母亲对我妹可不象对我那么客气,大声武气地争辩道:“捡垃圾怎么了?我又不偷,又不抢,靠自己力气挣点钱还错了?”

妹说:“不是那意思,我是说哥在单位还是有面子的,你去捡垃圾,别人怎么看?家里还不缺这点钱,你需要,我们几姊妹可以给的呀。”

妈很固执:“我才不要你们的钱,你们的钱自己存着,在城里生活有很多用钱的地方。”

我说:“妈,我们不是说你捡垃圾错了,而是说你得注意自己身体,年纪都这么大了,用得着那么去找钱么?”

“钱怎么了?你们还嫌钱多了?与钱过意不去?他们丢的可都是钱呀。况且,我每天如此地上下楼,还锻炼身体呢。”

“你若再去捡垃圾,我们都不理你了。”妹说。

“不理就不理,大不了我回乡下住。”任我们怎么说,母亲就是不松口。

没辙了,我们只能任由着母亲。

每天,母亲依然喜欢依在阳台上,既看风景,也在观察垃圾桶内的状况,并乐此不疲。

后来仔细一想,算了,母亲是地地道道的农民,虽然进城这么多年了,但她骨子里的本分还是节俭,垃圾在她眼中也是钱,无论多少,对于她来说都是一份靠勤劳收获来的,不容浪费,不容小看,自己能挣钱,就绝不用别人的。

单位同事也知道并看见母亲爱捡垃圾,但是谁也没有因此而看不起我和母亲,倒是我们自己的面子思想在作怪,总认为是燥我们的皮。

其实,在母亲眼中,捡垃圾也是一种劳动,劳动是光荣的,哪来的那么多高低贵贱,哪来的那么多肮脏龌龊,也是时候检讨一下我们自身了。