社会资本的作用到底有多大?

2015-09-24朱志胜��

朱志胜��

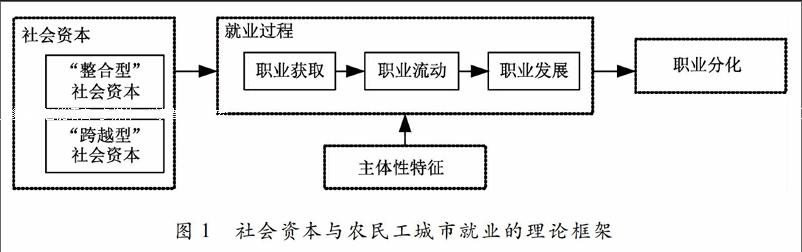

摘要:摘要本文利用2014年北京市农民工调查数据,基于过程推进视角实证检验了异质性社会资本对于农民工职业获取、职业流动及职业发展的影响效应。研究发现,农民工的城市就业存在明显的职业分割;“整合型”社会资本对于农民工实现低端就业具有促进作用,拥有“跨越型”社会资本能够降低农民工低端就业的可能性,但两类社会资本对于农民工获取中高端职业身份均没有显著影响,且也不会造成农民工更频繁的职业流动。同时,“跨越型”社会资本对农民工职业发展具有显著的正向影响,“整合型”社会资本反而会制约农民工向上的职业流动。此外,受教育程度、职业培训经历和外出务工经历都对农民工的职业发展具有回报效应。

关键词:关键词社会资本;异质性;农民工;就业过程

中图分类号:中图分类号F3236文献标识码:A文章编号:1000-4149(2015)05-0082-09

一、问题提出及文献述评

经过30多年的乡城间流动,农民工依然共享着这一兼含制度身份和职业身份的群体性称谓。而事实上,在经历数十年的城市闯荡和职业流动后,该群体内部已经出现了明显的职业分化。课题组从2004年至今的农民工就业长期追踪数据显示,相当部分农民工的城市就业职业呈现出了“去体力化”特征,甚至有部分农民工所从事的职业已经完全“去农民工化”,原有的传统农民工特征在逐步淡化,这是值得关注的事实。长期以来,学术界对于通过渐进改革户籍制度实现农民工的制度身份转变以推进农民工市民化这一点是有共识的,但对于农民工群体内部的职业身份分化问题则关注甚少。因此,研究该群体在职业身份方面的新变化对于深入把握农民工城市就业的新特征以及新问题是很有必要的,同时也为构建促进农民工跨越次级劳动力市场的职业发展模型提供经验上的启示和数据支持。

已有的相关研究大多基于这样一个事实,即农民工的城市就业表现出较高的职业流动性且多为水平向度的平行流动,并以此为结果变量进行原因检验。从研究进展来看,除了个体特征、人力资本、宏观环境以及制度约束等传统分析视角外,社会关系网络以及社会资本对于农民工城市就业的影响越来越受到学者们的关注。已有大多研究认为社会关系网络以及从中积累的社会资本会对农民工城市就业职业搜寻和职业流动产生积极作用,社会资本能够在一定程度上促进农民工的城市就业实现,但同时又会限制和固化该群体的职业层次和工资收入。然而,上述研究仅将社会资本视作同质概念,忽略了农民工群体内部在社会关系网络以及社会资本方面的分化事实因而受到后续学者的质疑。因此,近年来的研究逐渐重视将不同层次的社会资本纳入统一框架以综合考察异质性社会资本对于农民工城市就业的影响。依此逻辑达成的基本共识有:其一,农民工群体内部的社会资本分化确实存在且日趋明显,但当前外出农民工的社会资本仍以强关系型社会资本为主;其二,不同层次的社会资本对于农民工城市就业尤其是工资收入的影响存在显著差异,因此在考察社会资本对农民工城市就业影响的研究中不能忽视社会资本的异质性。当然,已有研究对于社会资本究竟会如何作用于农民工的城市就业并没有形成一致的研究结论。

本文拟在上述已有研究成果的基础上深化对该主题的研究,从两个方面对现有文献进行拓展:第一,引入异质性社会资本假设,将“整合型”和“跨越型”社会资本置于统一分析框架分析不同层次社会资本对于农民工城市就业的影响效应和作用机制。第二,摒弃已有多数研究仅将农民工城市就业看作结果变量的做法,尝试将农民工的城市就业视为过程变量,基于过程推进视角将农民工的城市就业分解为“职业获取—职业流动—职业发展”的动态推进过程,分别考察异质性社会资本对于农民工城市就业过程及其结果的影响程度及其差异,从而弥补已有研究只关注社会资本对农民工工资收入或经济地位获得等就业结果的影响研究,而无法深入把握农民工城市就业的实质内容这一局限。

二、理论框架与研究假设

前已述及,在考察社会资本与农民工城市就业的关系研究中引入社会资本异质性假设是必要的。从已有文献来看,对于社会资本的层次划分大体分为两类:一是依据个体间社会关系联结的紧密程度将社会资本分为“强关系”和“弱关系”或者“原始”与“新型”社会资本;另一类是基于个体间社会关系网络的开闭性特征将社会资本分为“整合型”和“跨越性”社会资本。通过比较,本文选择采用王春超等学者对于社会资本的层次划分标准。其中,“整合型”社会资本是指基于农村传统的亲缘、地缘、人缘等关系网络形成的闭合性社会资本,除了包含“原始”社会资本属性外,还可能兼具“原始”和“新型”社会资本双重属性;“跨越型”社会资本则是指农民工在社会流动中通过延展原有的社会关系网络而形成的跨越不同社会群体的开放性社会资本。不难看出,“整合型”和“跨越型”社会资本的层次划分更为完整地把握了社会资本的属性内涵,同时也反映出了农民工社会资本转换的动态特征。

“整合型”社会资本形成于以亲缘、地缘和人缘等组成的农村传统关系网络,置身其中的农民工通过网络内部成员之间的互助支持与信息传递,从而能够较为容易地实现城市就业以及经济地位的提升。例如,新进入城市就业的农民工往往通过亲友、老乡等途径获取就业信息,甚至动用这种社会关系实现城市就业。然而,这种闭合性的社会关系网络具有很强的同质性,使得在其网络内部传播的信息和资源高度趋同且层次较低,以致此类网络规模的扩大难以真正带来农民工职业层次的提升和职业发展的实现。与“整合型”社会资本不同,“跨越型”社会资本则是在农民工不断的社会流动过程中跨越不同社会群体关系网络而形成的,是对原有“整合型”社会网络方式的延展,具有开放性的特征。外出农民工通过将原有的社会网络向跨越不同社会群体的关系网络延伸,形成与“业缘”群体甚至本地居民的信息传递和关系互动,带动原本分属于不同社会网络的群体之间更多地互动和合作,从而可能有助于促进农民工获取更高层次的就业岗位以及经济社会地位的提升。

由此,本文提出如下基本假设。