荆楚节俗采莲船表演下的历史想象

2015-09-20邹俊涛雷平

邹俊涛,雷平

荆楚节俗采莲船表演下的历史想象

邹俊涛1,雷平2

(1,2.湖北大学中国思想文化史研究所,湖北武汉,430062)

采莲船表演历史久远,传播盛广,它与跑旱船联系紧密,却不可等同。大致看来,呈现出“北方跑旱船,南方采莲船”的面貌。透过近世以来民间故事与歌谣、口述资料与文字作品中的痕迹,基本可以确定这一传统节俗表演之中心区域或发源地乃荆楚湖北。在历史长河的发展过程中,采莲船表演形态及其功能虽几经转变,但其内核基本保存了下来,并在变与不变中获得新生。正是基于历史记忆及其文化衍生功能的考察,采莲船这一民间节俗更显鲜活起来。

荆楚;采莲船;旱船;表演;历史想象

流布千余年的传统节俗采莲船表演,至今盛行于民间各地,与之类似者还有跑旱船,因演出形式极为相仿,学界长期将两者等同,并互为置换。本文结合文献记载与现实情况,基本厘清了采莲船与跑旱船的异同,初步得出“北方惯称跑旱船,南方多称采莲船”的结论。特别地,通过考察现存于世的民间故事与歌谣、口述资料与文字作品,笔者试图修补保留采莲船节俗地域之间的裂隙,同时对采莲船表演形态及其功能的转换略陈己见。

一、采莲船:有别于跑旱船的节俗表演

采莲船是一种广泛流传于汉族地区的民间节日娱乐风俗,源于劳动的舞蹈形式,意在反映秋日在水中采收莲子的生活,常见于年节喜庆场面。基本表演形式为以纸糊空心船做成道具,加以彩饰,维系于舞者腰上;一般由女子(或男扮女装)饰乘船采莲者,另由男舞者行船头、持木桨作划船状;且歌且行,气氛欢快诙谐,为保持平衡多走碎步,曲调多具地方特色。①参见叶大兵,乌丙安主编:《中国风俗辞典》,上海:上海辞书出版社,1990年,第644页;周笃文主编:《中外文化辞典》,海口:南海出版公司,1991年,第91页;李思德主编:《中外艺术辞典》,济南:山东文艺出版社,1991年,第591页;张定亚主编:《简明中外民俗词典》,西安:陕西人民出版社,1992年,第410页;高占道主编:《中国文化大百科全书·艺术卷》,长春:长春出版社,1994年,第876页。流传至今,各地叫法不一,以采莲船居多,又有彩莲船、踩莲船、彩龙船、踩龙船、采龙船、采菱船、采凉船、彩船、花船、船灯等诸多称谓,其外在形式与北方现行跑旱船(或称划旱船)大致相同,故历来多将其等同。

采莲船(或跑旱船)习俗由来已久,历代文献中多有记载。据《明皇杂录》载,唐玄宗时每赐宴设酺会,有“府县教坊,大陈山车旱船,寻撞走索,丸剑角抵,戏马斗鸡”②(唐)郑处诲:《明皇杂录》,田廷柱点校,北京:中华书局,1994年,第26页;又见(宋)李昉等编:《太平广记》,北京:中华书局,1961年,第1544页。,后《太平广记》收录了相同记载。③笔者按,蒋楚麟等认为,其中的旱船就是采莲船。详见蒋楚麟、赵得见主编:《民俗文化知识》,北京:北京图书馆出版社,1997年,第70-71页。南宋范成大(1126~1193)《上元纪吴中节物俳谐体三十二韵》诗中则有“旱船摇似泛,水儡近如生”句,并备注“夹道陆行为竞渡之乐,谓之划旱船”;稍晚时候的姜夔(1155~1221)《诗曰》亦云:“元宵争看采莲船,宝马香车拾坠钿”;《西湖老人繁胜录》、《武林旧事》中同样记有旱龙船、划旱船等内容。《宋史·乐志》对宫廷舞乐记载详尽:“女弟子队凡一百五十三人:一曰菩萨蛮队……六曰采莲队,衣红罗生色绰子,系晕裙,戴云鬟髻,踩彩船,执莲花”。①(元)脱脱等:《宋史》,北京:中华书局,1977年,第3350页。可见采莲船在唐宋时已流传甚广,至于其源于何时,龙彼得通过对《唐大诏令集》与《宋会要辑稿》的考证,认为最早提及旱船用于大酺是在唐玄宗二年(713),并在宋朝初年形成特色。②[荷]龙彼得:《中国戏剧源于宗教仪典考》,叶舒宪编:《神话——原型批评》,西安:陕西师范大学出版社,2011年,第53-55页。

及至明清,袁宏道(1568~1610)《迎春歌》载“采莲舟上玉作幢,歌童毛女白双双”,《清嘉录》亦有诗“看残大烛闹元宵,划出旱船忙打招”,③(清)顾禄:《清嘉录》卷1“灯节”条。《燕京岁时记》则载:“跑旱船者,乃村童扮成女子,手驾步船,口唱俚歌,意在游学湖而采莲者,抑何不自丑也!凡诸杂技皆京南人为之,正月最多。至农忙时则舍艺而归耕矣”。④(清)富察敦崇:《燕京岁时记》,北京:北京古籍出版社,1981年,第56页。可见,采莲船与跑旱船在历史上曾长期交互使用,跑旱船又因表演形态不同而蕴含采莲、竞渡、灯会等不同趣意,且以仿采莲之跑旱船者居多,据此可初步厘清采莲船与跑旱船两者间的关系,不可将其等而视之。

清末黄遵宪(1848~1905)曾讲到,“川岳分区,风气间阻,此因其所习,彼亦因其所习,日增月益,各行其道。习惯既久,至于一成而不可易,而礼与俗皆出于其中”,⑤(清)黄遵宪:《日本国志·礼俗志一》,台北:文海出版社,1981年,第825页。反映了礼俗之地域性与稳定性特征。根据中国舞蹈协会1964年编印的《全国民间舞蹈调查表》统计,全国大部分省市仍旧广泛流传着采莲船(或跑旱船)这种民间舞蹈,其外在表演形式虽大同小异,但具体到各地则名称不一。⑥朱正昌主编:《齐鲁特色文化丛书:舞蹈》,济南:山东友谊出版社,2004年,第184页。就分布密度而言,结合现有资料记载与实际情况,北方以河南最为集中,堪称“各县市普遍流传”,⑦中国民族民间舞蹈集成编辑部编:《中国民族民间舞蹈集成·河南卷(上册)》,北京:中国ISBN中心,1993年,第433-437页。大致呈现出“北方惯称跑旱船”的缩影。与此形成鲜明对比,南方尤其是湖北及周边地区则多称“采莲船”,细致之处将在后文详述。

伴随历史的发展与节俗的传承,地域上所呈现出“北方惯称跑旱船,南方多称采莲船”的特点,很大程度上缘于北方的跑旱船在发展过程中与当地普遍存在的庙会融合在一起,并成为常见的社火表演形式之一。相传起源于明朝的北京延庆旱船即为个中典范,⑧石振怀主编:《北京市非物质文化遗产项目论证报告集》第1集,北京:北京燕山出版社,2009年,第268-286页。而南方尤其是湖北及周边地区的采莲船则因各种原因而衍生出了上述诸如彩龙船、船灯等多种叫法,但采莲船之称谓仍居主流。另外,在山东微山、河北承德等地流传着内容颇为相似的民间歌谣《采莲船》,“东采莲来西采(呀)莲……”,⑨山东省艺术馆编:《山东民间歌曲选》,济南:山东人民出版社,1980年,第304-305页;陆羽鹏主编:《承德市歌谣分卷》,内部资料,1988年,第163页。描绘的是人们水上采莲时的实地场景,又唐宋以来无论是宫廷还是民间,采莲船这一叫法都曾见诸文字,为何近代以来北方地区无论是外在表演还是内在蕴意上均以跑旱船惯称,这一问题仍有待研究。无论如何,需要指出的是,采莲船与跑旱船是两种不同的民间表演,尽管两者被长期等同,概念上亦不分彼此进行互换,且跑旱船看似涵盖面更为广泛,但不得不承认的是它却不及采莲船贴切,内在蕴意不及采莲船丰富。

二、采莲船的口传记忆与文字书写

采莲船从有文字可考发展至今,在四处传播的过程中衍生出了数十种或近或远的叫法,若对其力求全貌予以总结,恐不亚于诸多底蕴深厚的概念史。在明确南方采莲船有别于北方跑旱船的基础上,如何看待其余诸多形态看似相近、叫法表面相异的类似表演成为关键。赵世瑜在研究华北地区庙会时提及,“社火,或称社会”、“所谓火,通‘伙’”、“临晋把闹社火称为闹社户(闻喜也是这样称呼)”、“许多材料都提到了‘扮社火’(有些误写为‘办社火’)”,均传达出“音讹”的意思。①赵世瑜:《狂欢与日常——明清以来的庙会与民间社会》,北京:三联书店,2002年,第231-256页。不容置喙的是,“音讹”现象普遍存在,南方地区尤为突出,以采莲船为例,彩莲船、踩莲船、彩帘船、采菱船、采凉船无不是最好的印证。“音讹”现象也不能概括一切,彩龙船、踩龙船、采龙船、花船、船灯等便引伸出了其它含义,即便如此,却依稀可以从各种口传记忆与文字书写中窥测出原貌,采莲船或许才是众之初始,而湖北则很可能是这一众之初始的滥觞地。

(一)民间故事中的采莲船

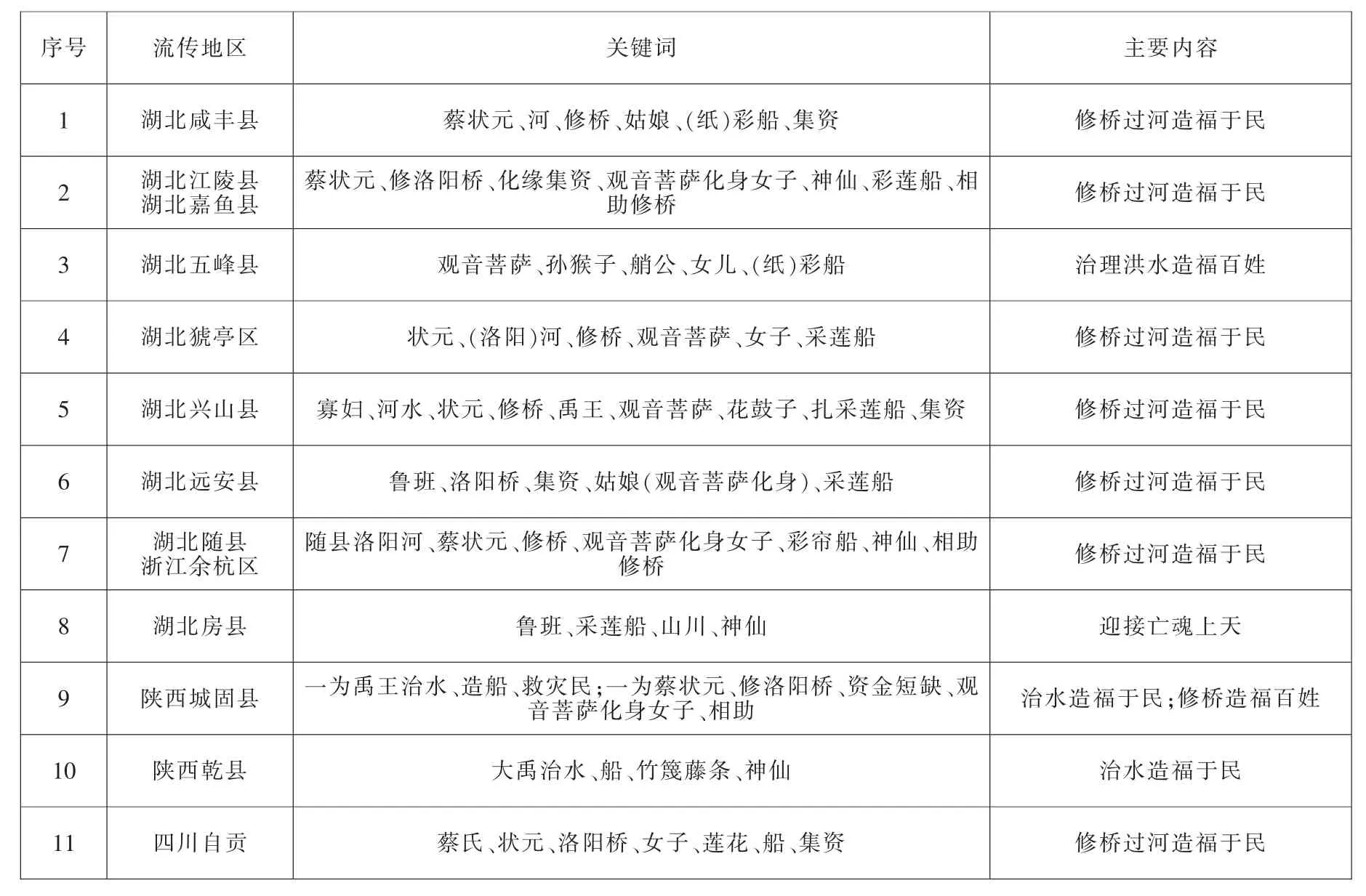

孟姜女哭长城的故事在民间广为流传,顾颉刚以此为基础进行的考证更是堪称学界范式。而在采莲船表演普遍流行的湖北及周边地区,广泛流传着关于采莲船来历的民间故事,各个版本内容虽不尽相同,通过对比却能发现各地传说间存在的丝丝联系,进而可以大致还原出故事的本来面貌,详见下表。

表1 采莲船民间故事统计表②参见《鄂西民间故事集》,北京:中国民间文艺出版社,1989年,第265-266页;《中国民间故事集成·湖北卷》,北京:中国ISBN中心,1999年,第361-362页;《中国民间故事全书:湖北·五峰卷》第10页,《中国民间故事全书:湖北·猽亭卷》第61页,《中国民间故事全书:湖北·兴山卷》第286页,《中国民间故事全书:湖北·远安卷》第178页,北京:知识产权出版社,2007年;《中国民间风俗传说》,昆明:云南人民出版社,1985年,第860-862页;《余杭民间艺术大观》,杭州:浙江人民出版社,2007年,第72-74页;《房县民歌集》,北京:长江出版社,2007年,第484页;城固县文史资料第5辑:《年节风习与民间艺术》,1985年,第38-41页;《乾县民俗风情录》,1994年,第301-304页;《中华舞蹈志·四川卷》,上海:学林出版社,2007年,第88-90页。

从表1中不难发现,有关采莲船的民间故事主要流传于湖北地区,相邻的陕西、四川等地,以及浙江余杭也存在相关传说。故事大致内容为蔡姓书生高中状元后,于此前赶考途中所经地区修建洛阳桥,因资金有限,后在由观音菩萨化身的女子协船相助集资下得以顺利完工,附近百姓以及过河之人无不受惠于此,为纪念此番善行中的蔡状元与观音菩萨,历代百姓均在逢年过节喜庆之日以划采莲船的娱乐方式进行追思;另外的版本中则出现了鲁班、大禹等人物形象,故事形象虽然出入较大,但同样都是包含有造福百姓的故事情节。诚然,观音菩萨等形象在民间故事中的出现缘于各地民众的不断演绎,但传达出的是普罗大众对观音菩萨这一形象的喜爱与虔诚信仰,将其神圣形象融入在了后世节俗表演的历史传说中,为采莲船增添了神秘感,意蕴更显深长。

固然,我们更多的是要讨论这类传说的分布地域,以探寻其发源地,陕南城固由于处在陕西腹地关中地区与湖北的中间地带,奇特地出现了兼具关中与湖北两地传说的状况,而实际上西路秦腔与中路秦腔中的《金钗记》又名《彩莲船》,①陕西省艺术研究所编:《秦腔剧目初考》,西安:陕西人民出版社,1984年,第483页。其内容中也含有蔡姓书生赶考过临江渡口的情节,这一情节到底属于唐风宫廷采莲船表演的余韵,抑或是从湖北间接由陕南传至关中,有待深究。但可以肯定的是,陕南地区的采莲船绝非自发形成,“从陕南的自然环境和农业生产习俗来看,陕南人的现实生活中是没有采莲船的,显然,这是南方移民带来陕南的一种民间文艺形式”。②陈良学:《湖广移民与陕南开发》,西安:三秦出版社,1998年,第561-562页。在上述各个版本有关采莲船的民间故事中,“跨河修桥”是其中的重要内容,或称洛阳河,或曰洛阳桥,“洛阳”二字尤为关键,极易引起误读,湖北猽亭区的民间故事就将洛阳河误传为洛阳之洛河,③杨君主编:《中国民间故事全书:湖北·猽亭卷》,北京:知识产权出版社,2007年,第61页。洛阳当地却不曾流传这一“源于本地”的民间故事,这一疑问在湖北随县的民间故事中得到了解答,④徐华龙、吴菊芬编:《中国民间风俗传说》,昆明:云南人民出版社,1985年,第860-862页。洛阳为随县之洛阳店(今湖北省随州市曾都区洛阳镇)一地,浙江余杭的采莲船也佐证了这点,“据民间流传,采莲船表演起源于湖北随县,流传于江北,是江北艺人在避战祸南下时,带来余杭的”,⑤余杭区文化广电新闻出版局编:《余杭民间艺术大观》,杭州:浙江人民出版社,2007年,第72-74页。种种迹象似乎都将采莲船的起源地初步指向了湖北随州。

(二)民间歌谣中的采莲船

众所周知,采莲船的表演从来都不曾也不该是孤独之舞,伴奏的还有各种民间小调,文章开篇即已提及,即使这种小调在传唱的过程中或多或少的被改编,但犹如民间故事传说一样,我们仍旧可以把脉其传播线路,而线路一端必然串联着源头。对于民间音乐的重视,早在民国初年北京大学歌谣研究会创设之时即已尤为重视,循着前人脚印,抓住与采莲船紧密相关的民间小调,不失为扼其要领之举。在采莲船表演广泛流传的湖北及周边地区,采莲船民间小调同样遍布当地,令人惊讶的是湖北、湖南、广西、川渝四地的歌谣如出一辙。

湖北:“彩莲船呀么呀喂哟,来得快哟呀嗬嘿,来到这里么呀喂子哟,来拜年哟划着,呀嗬咳咳哟嗬嘿,来拜年哟划着。”⑥《湖北民歌选集》,武汉:中南人民文学艺术出版社,1954年,第120页。

湖南:“彩莲船(那么哟哟),四方游(那么呀嗬嗨),把篙一撑(??喂子哟),就开头(那么划着);彩莲船来(那么哟哟),两头忙(那么呀嗬嗨),当中坐的(??喂子哟),花姑娘(那么划着)。”⑦《中国民族民间舞蹈集成·湖南卷》上,北京:中国舞蹈出版社,1991年,第467-474页。

广西:“采莲船,哟咿哟,两头摇,哎呀咿都莲,哥叫了一声妹,妹叫了一声哥哟,兄妹双双来采莲呀,哎呀咿都莲,哪嗬咿也哟,兄妹双双来采莲,哎呀咿都莲。”⑧《中华民族歌谣选集》第1集,台北:中国出版公司,1982年,第127页。

川渝:“彩龙船(来)哟哟,四角方(呀)呀吙咳,当中坐的是(呀子哟)花姑娘,划着,哟哟呀吙咳,花姑娘(哦)划着。”⑨彭水苗族土家族自治县筹备委员会编:《彭水民间音乐》,1984年,第117页。

据此似乎难以判断何地为传播之始,但早年的音乐普查却解释了其中的玄机,“《彩莲船》与北方的《跑旱船》基本相同,相传是从湖北传过来的”,⑩中国音乐研究所编:《湖南音乐普查报告》,北京:音乐出版社,1960年,第382-383页。采莲船小调由湖北传入湖南递次传入广西的线路似乎映入眼帘。特别的,采莲船小调在流传过程中产生出不同词曲内容的数种小调是普遍存在的现象,川渝地区便有一曲名曰《郎在荆州考秀才》的采莲船小调变种,①《中国民间歌曲集成》,全国编辑委员会编:《中国民间歌曲集成·四川卷》上,北京:中国ISBN中心,1997年,第722页。而在一部曲本考略中有如是记录“民国年间刻本。无封面,卷端题‘彩龙船’、‘月调’……与《湖北调》合订”,②刘效民:《四川坊刻曲本考略》,北京:中国戏剧出版社,2005年,第325页。川鄂两地的联系显露无遗,川渝地区的采莲船亦为湖北流入。此外,更有曲艺家将北方的跑旱船小调与湖北的采莲船小调置于一起两相比照,③刘正维编:《民族民间音乐概论》,重庆:西南师范大学出版社,2005年,第135-136页。突出地表明了湖北采莲船小调的代表性地位,更从侧面反映了对湖北为采莲船小调发源地的认可。

(三)口述资料与文字作品中的采莲船

采莲船不仅流传于民间故事与传唱歌谣等记忆中,在有着这一节俗传统的地区,从近世到当代口述与文字记载中仍多有描绘。“据《沔阳州志·地理、风物》云:‘黄蓬山(今属洪湖)土干宜茶……山上有茶歌,湖中有采莲歌’,后采莲歌演化为‘采莲船’的专用唱腔了。此风至今不衰,在湖北江汉平原普遍流行,尤以天沔为盛”,④朱传迪编:《中国风俗民歌大观》,武汉:武汉测绘科技大学出版社,1992年,第522页。采莲船在江汉平原的流行由来已久,采莲歌为“采莲船”的专用唱腔。“听老艺人们讲,采莲船与仙桃所处的地域有关,是根据湖区人民驾船采莲的情景模仿而成的”,⑤马威主编:《“中华颂歌”获奖作品选》1,北京:人民日报出版社,2005年,第378页。采莲船名称的由来为老艺人们所阐明。

作为民间艺术的直接参与者,老艺人们的回忆无疑具有无可替代的价值。“据湖南岳阳地区老艺人回忆说,《采莲船》是从湖北黄陂县流入岳阳地区华容、湘阴、汨罗、临湘一带的。因为他们曾听师父说,当时玩《彩龙船》的人说话都是黄陂口音”,且不论究竟是黄陂口音与否,却明显证明了湖南采莲船受湖北的影响,有力的佐证了前文所述早年在湖南地区音乐普查的结果。

军旅纪实小说《少年从军记》在叙述部队与驻地群众联欢共度春节时写道,“过春节少不得军民联欢,扭秧歌、演戏。二连打破扭秧歌的常规,别出心裁的搞了个新花样:按照当地的习惯玩采莲船。这是新调来的湖北籍副连长干鹰的主意”,⑥吴子斌、李宜德:《少年从军记》,北京:解放军文艺出版社,2005年,第190页。不仅道出了采莲船乃湖北传统节俗,更反映了湖北人对采莲船的热衷与喜爱。《新荆楚岁时记》作为集合近世以来湖北各地岁时节令的系统文本,对采莲船的记载颇为具体,采莲船不仅存在于春节游艺活动中,还出现在元宵灯会上,“龙灯、莲船等纷纷出动,到处灯火通明,人山人海,水泄不通”。⑦韩致中:《新荆楚岁时记》,上海:上海文艺出版社,2001年,第41页。

三、采莲船表演形态及其功能的转换

倘若以采莲船见诸史料记载的唐玄宗年间为开始,其存世已有一千余年,在历史长河的发展过程中,它经历了多次变化。从其表演形态来看,它诞生于民间无疑,后被统治阶级所认可而吸纳成为宫廷舞蹈之一,盛极一时,同时又长期并存于民间,绽放出其雅俗共赏的艺术魅力与经久不息的表演活力。从出演人员来看,应至少包括艄公与驾船者两人,以保证演出的正常进行,按照民间传说两人还可能是夫妻关系,但实际情况则突破了这点,有些为夫妻关系,有些则为父女关系、兄妹关系,甚至有驾船者为男扮女装,人数也时有增加。从表演道具来看,既然名曰采莲船,船则必不可少,如同采莲船小调的不断演绎一样,船这一道具也融入了诸多元素,得以不断丰富,如鲤鱼的造型意为“鲤鱼可跳龙门,是吉祥之物”;⑧朱宁虹主编:《美术工艺》,北京:中国物资出版社,2005年,第196页。出于对龙的崇拜,有些地方更是直接将船扎成龙型,“彩龙船”这一称谓或始于此,抑或“音讹”加之龙崇拜促使了纸扎彩龙船的产生;当然,多数地方还是选择以彩纸扎成日常所见之船型即可,一来简单省事又不失喜庆,二来表演之关键在演出人员技艺,而非道具之细枝末节。作为传统节俗表演的采莲船远非上述外在形态的变化,其内在功能亦在不断拓展。

在采莲船广泛流传的湖北地区,还存有另一种民间艺术“花鼓戏”,而荆州花鼓戏的产生即与采莲船密不可分。“《荆州地方志》云:‘自元日至元宵,农工休憩,欢舞娱乐之事,尽情组合。以纸糊船,长数尺许,扮妇人坐船中,艄公执短篙,随船掉荡,鼓乐唱俚俗,谓之采莲船’……荆州花鼓戏初期的许多剧目,就是以‘鼓乐唱俚俗’和‘扮犁田播种状’形式表演的”,①中国艺术研究院戏曲研究所编:《戏曲研究》第16辑,北京:文化艺术出版社,1985年,第206页。花鼓戏的产生是对采莲船有所借鉴和吸收的,但也并非唯一,三棒鼓、蚌蛤精、采茶舞、秧歌等都对荆州花鼓戏的产生起到过促进作用。时至今日,每逢年节喜庆之时,仍可见蚌蛤精、三棒鼓等表演与采莲船一道演出,采莲船的艺术繁衍与伴生功能可见一斑。特别的,在湖北孝感、鄂东两黄地区,元宵、大端午(农历五月十五)前后分别有烧龙船、送瘟船的习俗,“明天瘟神又要种天花……用竹篾彩纸扎条龙船……在河边烧掉”,②韩致中:《新荆楚岁时记》,上海:上海文艺出版社,2001年,第42页。仪式的载体为纸扎彩龙船,仪式目的在于送走瘟神消灾祈福,而这一仪式与采莲船有无关联需进一步探究。

采莲船从民间表演跻身为宫廷舞蹈时,便标志着与政治搭上了关系,作用在于取悦王侯将相、宫嫔妃子等权贵阶层,发展到后来,采莲船的政治寓意更显丰富。明朝正德年间,宁王朱宸濠便用纸扎采莲船游街,船上依次摆有狮子、道士、竹竿,所谓“两司(狮)俱要钱,五道官(冠)不正,一甘(竿)清(青)不全”,③陈抱成:《明代人物轶事》,西宁:青海人民出版社,1991年,第257页。意在讽刺江西一省两司五道之吏治腐败,为政变谋反制造舆论。抗战时期,采莲船堪称鼓舞军民一心、抗击侵略、保家卫国的冲锋号,“老百姓呐,哟哟,新四军哪,呀嗬嘿,军民团结一条心哪,呀哇子哟,消灭日伪军哪。划着!哟哟,呀嗬嘿,消灭日伪军哪。划着”,④政协新洲县文史资料委员会:《新洲文史资料》第3辑《纪念抗日战争胜利五十周年专辑》,1995年,第214页。同时这也成为采莲船小调饱含历史气息、历久弥新、不断丰富的缩影。

历经岁月洗礼,接受雅俗赏玩,纵使采莲船这一艺术形式多番变化,其娱乐大众的核心却少有改变。采莲船表演过程中演员多表情夸张动作滑稽——艄婆骚首弄姿、艄公挤眉弄眼、采莲女摇曳生姿、帮腔大声吆喝、灯头与观众互开玩笑,令人忍俊不禁。⑤王丹:《咸丰土家族采莲船及其文化功能研究》,《湖北民族学院学报(哲学社会科学版)》,2012年第1期。正如赵世瑜所言,“并不是说传承就是不变,其实没有不变的传承。但其中还是有不变的因素,有可能是精神不变,内核不变,形式变了;也有可能是形式不变,但所表达的意义变了”。⑥赵世瑜:《传承与记忆:民俗学的学科本位——关于“民俗学何以安身立命”问题的对话》,《民俗研究》2011年第1期。在世代沿袭与传承中,采莲船的外在形态与内在功能正是在变与不变中获得新生。

四、余论

北方跑旱船,南方采莲船。或许仍旧有人以惯称之言而蔽之,我们亦不可否认两者间存在的联系,但从范成大诗篇来看,跑旱船所蕴含之竞渡寓意,似暗含端午赛龙舟之意,与采莲船实乃截然不同。按《都市丛谈》的描述,“两童在街上敲打锣鼓,另一人肩扛木架船型者,明曰跑旱船”,⑦转引自孙景琛、刘思伯编:《北京传统节令风俗和歌舞》,北京:文化艺术出版社,1986年。可见民众甚至一度过度改造跑旱船这种民间表演,致其有别于原貌,不含采莲、竞渡、灯会任何之意。诚如上述,旱船表演蕴含采莲之意确曾载于史料,并被等而视之,但从某一待考时段起,两者却早已分道扬镳,采莲船更多保留了其原生态的蕴意,跑旱船则失真的演化出各种五花八门的表演。

早年,日本民俗学者柳田国男在《蜗牛考》一书中提出“方言周圈论”,认为方言是呈圆圈状向外传播、扩展,与方言中心相距越远越保留着较古老的词汇形态,继而经仓田一郎发展为“文化周圈论”。小野重朗通过分析自己的调查实例,却得出与周圈论相反的“逆周圈论”,即文化中心地区恰恰保存着古老的文化形态,随着文化的向外扩展产生文化变容,形成新的文化形态。①何彬:《日本民俗学学术史及研究法略述》,周星主编:《民俗学的历史、理论与方法》上册,北京:商务印书馆,2006年第205页。笔者对现存于世有关采莲船民间故事与歌谣、口述资料与文字作品的考察即说明了这点,湖北为近世以来采莲船节俗表演之中心,至于其究竟起源于鄂北随州,抑或江汉湖区,则已不再至关重要。

(责任编辑:吴启琳)

A Historical Imagination on the Lotus Ggathering Boat Show as A Festival Custom in Jinchu Area

Zou Juntao1,Lei Ping2

(1,2.Chinese Intellectualand Cultural History Institute of Hubei University,Wuhan Hubei,430062)

Lotus gathering boat show has a long history,and spread widely,it has a closely contact with Paoohanchuan,butis not equal,generally seeing,which shows an appearance of"Paohanchuan in the north,lotus gathering boat in the south".Through folk stories and songs,narrative recordings and works since modern,we can basically determine the vulgar or cradle of this traditional festival performance is Hubei.In the process of the developing history,the form and functions of the lotus gathering boat show has changed several times,but its kernel has basically preserved,and rebirth in the vary and constant.Inspected from the historical memory and the Derivative functions of the culture,lotus gathering boat as a folk festival customs become more vivacious.

Jinchu;Lotus gathering boat;Hanchuan;Performance;Historicalimagination

K892.24

A

1008-7354(2015)05-0077-07

1.邹俊涛(1991-),男,湖北天门人,湖北大学中国思想文化史研究所硕士研究生,研究方向为中国近代文化史;2.雷平(1979-),男,湖北松滋人,湖北大学中国思想文化史研究所副教授,历史学博士,主要从事清代学术史、近代文化史的研究。